Корень растения и типы корневой системы

Всем известно, что корни деревьев растут вниз, проникая вглубь почвы, то есть они обладают положительным геотропизмом. Но в джунглях Венесуэлы обнаружили 12 видов деревьев, корни которых взбирались вверх по стволу. Почва в этих местах содержит так мало питательных веществ, что корни приспособились вбирать кальций, магний, калий и другие минералы из стекающей по стволам дождевой воды.

Корневая система растений бывает двух типов: стержневая и мочковатая. Мочковатый корень поглощает воду и минеральные соли лучше, чем стержневой.

Главный корень очень хорошо развит у голосеменных и покрытосеменных двухдольных.

Корінь – рослині початок

Всім відомо, що коріння дерев ростуть вниз, проникаючи вглиб ґрунту, тобто вони володіють позитивним геотропизмом. Але в джунглях Венесуели виявили 12 видів дерев, коріння яких здиралися вгору по стовбуру. Грунт в цих місцях містить так мало поживних речовин, що коріння пристосувалися вбирати кальцій, магній, калій та інші мінерали з стікаючої по стовбурах дощової води.

Зри в корень растения. Оказывается, корни растений могут жить отдельно сами по себе!

Щоб підтвердити це припущення, дослідники штучно підвищили вміст мінеральних речовин у дощовій воді. Ріст коренів вгору після цього посилився.

Коренева система рослин буває двох типів: стрижнева і мичкувата. Корінь мичкуваті поглинає воду і мінеральні солі краще, ніж стрижневий.

Головний корінь дуже добре розвинений у голонасінних і покритонасінних двухдольних.

Корни тоже дышат

У болотных растений имеются межклетники, пронизывающие все растение либо воздушные ткани, через которые кислород из надземных частей растения поступает в корни, а углекислый газ – наоборот.

Следует отметить, что и у других растений кислород движется из листьев в корни. Это установлено с помощью радиоактивных элементов. Например, при помещении корней фасоли, кукурузы, хлопчатника в условия кислородного голодания надземные части этих растений заметно увеличивают поглощение кислорода, который передвигается в корневую систему.

На заиленных берегах тропических морей, где очень мало в почве кислорода, растут манговые деревья. Их корни выходят на поверхность почвы, подобно вбитым кольям – эти надземные части корней используются растениями для дыхания.

Коріння теж дихають

Велику роль у життєдіяльності коренів відіграє кисень. Він необхідний для аеробного дихання. Однак не завжди коріння знаходяться в умовах, що забезпечують їх киснем. Так, у важких ґрунтах, багатих органічними речовинами, концентрація кисню різко знижується і сильно зростає вміст вуглекислого газу.

Ці умови газового режиму виявляються несприятливими для аеробного дихання: починаються анаеробні процеси, що призводять до накопичення етилового спирту, ацетальдегіду та інших речовин, що згубно діють на коріння рослин. Аналогічна картина спостерігається і в тому випадку, коли на поверхні ґрунту утворюється кірка.

У болотних рослин є міжклітники, що пронизують усі рослина або повітряні тканини, через які кисень з надземних частин рослини надходить до коріння, а вуглекислий газ – навпаки.

Корень растения

Слід зазначити, що і в інших рослин кисень рухається з листків у корені. Це встановлено за допомогою радіоактивних елементів. Наприклад, при приміщенні коренів квасолі, кукурудзи, бавовника в умови кисневого голодування надземні частини цих рослин помітно збільшують поглинання кисню, який пересувається в кореневу систему.

На замулених берегах тропічних морів, де дуже мало в ґрунті кисню, ростуть мангові дерева. Їх коріння виходять на поверхню ґрунту, подібно вбитих кілків – ці надземні частини коренів використовуються рослинами для дихання.

Однако для картофеля окучивание особенно важно потому, что:

— при контакте с почвой стебли могут образовывать дополнительные корни, а это улучшает питание растений;

— клубни картофеля являются видоизмененными боковыми побегами. Побеги могут закладываться только в пазухах листьев. После окучивания под землей оказывается больше листовых пазух, то есть увеличивается число возможных точек роста боковых подземных побегов – клубней.

Картофель выращивают для получения запасающих клубней. Колорадский жук поедает листья и стебли картофеля, что приводит к уменьшению ассимиляционной поверхности; клубни при этом не образуется или бывают очень мелкими.

Будь-яке розпушування корисно коріння картоплі, оскільки ґрунт краще аерується, коріння дістається більше кисню. До того ж підгортання дозволяє ефективніше боротися з бур’янами, підтримує стебла у вертикальному положенні.

Однак для підгортання картоплі особливо важливо тому, що:

— при контакті з ґрунтом стебла можуть утворювати додаткові корені, а це покращує живлення рослин;

— бульби картоплі є видозміненими бічними пагонами. Пагони можуть закладатися лише в пазухах листків. Після підгортання під землею виявляється більше листових пазух, тобто збільшується кількість можливих точок росту бічних підземних пагонів – бульб.

ИсточникКорни

Э тим материалом мы открываем цикл статей, в котором познакомим вас с корневой системой дерева. В доступной форме объясним, что она собой представляет, как развивается, за что отвечает в сложном организме дерева, что оказывает на нее влияние и, наконец, какой ущерб может причинить корневая система дерева коммуникациям или фундаментам.

Функции

Корневая система дерева выполняет несколько основных и очень важных функций: поглощение из почвы воды, минеральных и органических питательных веществ, их транспортирование в ствол дерева, физическое закрепление дерева в вертикальном положении. Данные функции выполняются комплексно, т. е. взаимосвязаны и одновременны, нарушение или прекращение одной из них неизбежно вызывает отмирание корневой системы и, как следствие, гибель дерева. Корни способны синтезировать сложные органические соединения, необходимые для нормальной жизнедеятельности дерева.

Наиболее активно поглощают из почвы воду и растворенные в ней питательные вещества тонкие корни. Они различаются по строению и выполняемым ими функциям. Незначительная часть тонких корней способна интенсивно расти в длину, тем самым формируя осевую структуру корня (его рост в длину). Такие корни называют ростовыми.

Основная же их масса, рано прекращая развитие в длину, интенсивно ветвится и образует так называемые мочки. Эти корни, в отличие от ростовых, только поглощают воду с питательными веществами и называются всасывающими.

Также в корневой системе дерева выделяют корни первичные – молодые окончания корней и их ответвлений – и вторичные, составляющие остальную массу корней. Первичные (всасывающие или поглощающие) обладают способностью поглощать из почвы воду с растворенными в ней питательными веществами. Вторичные корни транспортируют воду с питательными веществами в ствол дерева, в связи с чем их называют проводящими.

Структура корневой системы

Проводящие корни выполняют и другие важные функции. Прежде всего, они являются носителями поглощающих корней т. е. являются основой, на которой формируется активная часть корней и их поглощающая поверхность. В тканях проводящих корней накапливаются запасы органического вещества, продуцируемого деревом. Проводящие корни выполняют одну из важнейших функций, обеспечивающую биологическую устойчивость дерева, – восстановление активной части корней, утраченной по тем или иным причинам, а также увеличение числа активных ответвлений корней в процессе роста дерева, когда прежнего их количества становится недостаточно для обеспечения его нормальной жизнедеятельности.

Расположение и строение

Все элементы корневой системы подразделяются на три категории: стержневые корни, горизонтальные корни, вертикальные ответвления от горизонтальных

Одревесневшая корневая лапа с всасывающими воду корневыми окончаниями

корней. Они различаются не только по расположению, но и по строению.

Строение корневых систем дерева существенно изменяется в период от роста сеянца до глубокой старости дерева. Небольшой вначале, стержневой корень постепенно превращается в мощную, организованную и взаимосвязанную совокупность корней. Этот процесс протекает на протяжении всей жизни дерева: постоянно возникают и нарастают новые образования корневой системы, происходит накопление корневой древесины и одновременное отмирание, выпадение из живой системы части данных образований с последующим их преобразованием в органическое вещество почвы и дальнейшей минерализацией. Превращение первоначально возникшего стержневого корня в мощную и сложную корневую систему происходит неодинаковыми темпами в период роста дерева. Наиболее активно оно протекает в молодом возрасте, а уже к 40 годам корневая система приобретает стабильный вид, после чего происходящие в ней изменения носят чисто количественный характер.

В ботанике по морфологическим признакам различают два основных типа корневых систем: стержневой и мочковатый. Корневая система мочковатого типа отличается тем, что с самого начала ее формирования отсутствует основной (стержневой) корень или он не явно выражен. Для корневой системы стержневого типа характерно наличие хорошо выраженного стержневого корня. Этот тип свойствен древесным и кустарниковым породам, а также некоторым видам травянистых растений (щавель, люцерна и др.).

Микориза – симбиоз различных грибов со всасывающими корнями (корневыми волосками). Иначе – «грибокорень», так как ткани корня и гриба тесно связаны друг с другом.

Почва – среда обитания и формирования

Органические вещества в виде остатков мертвых корней, различные корневые выделения, а также интенсивно развивающаяся микрофлора воздействуют на физические свойства почвы (плотность, влагоемкость, теплопроводность, химический состав и т. д.), от которых, в свою очередь, зависит рост и развитие корневых систем. Эти особенности почвенной среды по-разному влияют на корни древесных растений. Начиная от изменения направления развития и скорости роста до изменения прироста по длине и диаметру. Непосредственно влияют на корни механические свойства почвы, в частности ее плотность. Рост корней многих деревьев приостанавливается при плотности почвы 1,4–1,5 г/см 3 .

Внезапное и существенное изменение структуры почвы, например из-за появления зон уплотнения или плужных подошв, серьезно препятствует развитию корней. На структуру почвы можно сильно воздействовать в ходе ее обработки, проездом по ней, встряхиванием, движением по влажной почве, орошением и осушением.

Воздух играет решающую роль в корневом дыхании, жизни микроорганизмов и микоризы.

Насыщенность почвы воздухом зависит от объема пор и их размера. Большое количество крупных пор сокращает водоудерживающую способность (влагоемкость). Пропорциональное соотношение крупных, средних и мелких пор обеспечивает в почве оптимальное для роста растения количество воздуха и воды.

Для обмена образующегося в почве (в процессе дыхания) углекислого газа с наружным воздухом необходим достаточный объем пор. Источником двух третей углекислого газа в почве являются микроорганизмы. Стабильная раздельночастичная структура с частицами приемлемой жесткости способствует хорошему газообмену.

Суберинизация – процесс накопления в тканях корня вещества суберин, в результате чего происходит опробковение экзодермы. Это приводит к уменьшению способности тканей корня поглощать воду.

Для жизнедеятельности корней необходимо определенное количество влаги в почве. В условиях недостатка влаги при ее увеличении в почве стимулируется рост корней. В свою очередь на переувлажненных почвах избыток влаги оказывает отрицательное влияние.

При уменьшении влаги в почве до уровня мертвого запаса отмирают корневые волоски, усиливается суберинизация поглощающих корней, а затем отмирают растущие корневые окончания и тонкие корни.

Водоудерживающая способность частиц суглинка, глины и органической субстанции обеспечивает снабжение растительности застойной почвенной влагой, в которой растворены питательные вещества. Почвенная влага подпитывается осадками, грунтовой водой и конденсацией из атмосферы (роса, туманы), вызванной температурной дифференциацией между покровами и почвой.

Уплотнение почвы и обусловленный им дефицит воздуха наносят значительный вред активности корней. Рыхлая, хорошо вентилируемая почва (желательно по своей поверхности соответствующей общей поверхности кроны) имеет важное значение для обеспечения жизнеспособности дерева.

Различные проявления уплотнения почвы вызывают определенные поражения.

- Поначалу неприметные: отмирание корней, снижение жизнеспособности и связанной с нею сопротивляемости нападению вредителей, возникновение поражений и ран, появление гнили.

- Наблюдаемые признаки поражения: разреженность лиственного покрова, меньший размер листьев и их пожелтение, усыхание тонких ветвей, сухие участки кроны, оголение в зоне верхушки кроны вплоть до появления суховершинности, отставание в росте, поражение грибами (видны их плодовые тела) и далее до засыхания и гибели дерева.

В стадиях, предшествующих усыханию тонких ветвей, еще возможна регенерация с помощью мероприятий по улучшению почвы, таких как ее рыхление, снятие покрытия или озеленение. Далее помогут только радикальные меры – замена почвы, аэрация и восстановление кроны.

Уплотнения почвы – причины их образования и воздействие на жизнь дерева и его жизнеспособность

Причина

Результат

Проявление

Разрушение комковатой структуры и технологической пригодности почвы

ИсточникКорень

Тело высших растений дифференцировано на вегетативные и генеративные (репродуктивные) органы.

Вегетативные органы образуют тело высшего растения и длительное время поддерживают его жизнь. За счет тесного структурного и функционального взаимодействия вегетативных органов — корня, стебля и листа — осуществляются все проявления жизни растения как целостного организма: поглощение воды и минеральных веществ из почвы, фототрофное питание, дыхание, рост и развитие, вегетативное размножение.

Функции корня. Корень — это осевой орган растения, служащий для укрепления растения в субстрате и поглощения из него воды и растворенных минеральных веществ. Кроме того, в корне синтезируются различные органические вещества (гормоны роста, алкалоиды и др.), которые затем перемещаются по сосудам ксилемы в другие органы растений или остаются в самом корне. Часто он является местом хранения запасных питательных веществ.

У корнеотпрысковых растений (осины, тополя, ивы, малины, вишни, сирени, осота полевого и др.) корень выполняет функцию вегетативного размножения: на корнях у них образуются придаточные почки, из которых развиваются надземные побеги — корневые отпрыски.

Образование корней было значительным эволюционным достижением, благодаря которому растения приспособились к более совершенному почвенному питанию и смогли образовывать крупные побеги, поднимающиеся вверх, к солнечному свету.

Виды корней и типы корневых систем. Корень, развивающийся из зародышевого корешка семени, называется главным. От него отходят боковые корни, способные к ветвлению. Корни могут формироваться также на надземных частях растений — стеблях или листьях; такие корни называются придаточными. Совокупность всех корней растения составляет корневую систему.

Различают два основных типа корневых систем: стержневую, имеющую хорошо развитый главный корень, который длиннее и толще других, и мочковатую, в которой главный корень отсутствует или не выделяется среди многочисленных придаточных корней. Стержневая корневая система характерна главным образом для двудольных растений, мочковатая — для большинства однодольных.

Корень растет в длину благодаря делению клеток верхушечной (апикальной) меристемы. Кончик корня покрыт в виде наперстка корневым чехликом, который защищает нежные (слетки апикальной меристемы от механических повреждений и способствует продвижению корня в почве.

Корневой чехлик, состоящий из живых тонкостенных клеток, непрерывно обновляется: но мере того как с его поверхности слущиваются старые клетки, меристема образует новые молодые клетки. Клетки чехлика продуцируют обильную слизь, которая обволакивает корень, облегчая его скольжение между частицами почвы. Кроме того, слизь создает благоприятные условия для поселения полезных бактерий. Она может также влиять на доступность почвенных ионов и обеспечивать кратковременную защиту корня от высыхания, Продолжительность жизни клеток корневого чехлика А—9 дней в зависимости от длины чехлика и вида растения.

Анатомия корня. На продольном разрезе кончика корня можно выделить несколько зон: деления, роста, всасывания и проведения (рис. 8.6).

Рис. 8.6. Зоны молодого корня (а—общий вид; б—продольный разрез верхушки корня): I — корневой чехлик; II — зона роста; III — зона корневых волосков (зона всасывания); IV—зона проведения; I —закладывающийся боковой корень; 2 — корневые волоски на эпиблеме; 3 -— эпиблема; 4 — экзодерма; 5 — первичная кора; б — эндодерма; 7 — перицикл; 8 — осевой цилиндр; 9 — клетки корневого чехлика; 10 — апикальная меристема.

Зона деления находится под чехликом и представлена клетками апикальной меристемы. Ее длина около 1 мм. За зоной деления расположена зона растяжения (зона роста) длиной всего несколько миллиметров. Рост клеток именно в этой зоне обеспечивает основное удлинение корня. Зона всасывания (зона корневых волосков) длиной до нескольких сантиметров начинается над зоной растяжения; функция данной зоны понятна из ее названия.

Необходимо отметить, что переход от одной зоны к другой происходит постепенно, без резких границ. Некоторые клетки начинают удлиняться и дифференцироваться еще в зоне деления, в то время как другие достигают зрелости в зоне растяжения.

Поступление почвенного раствора в корень происходит преимущественно через зону всасывания, поэтому чем больше поверхность этого участка корня, тем лучше он выполняет свою основную всасывающую функцию. Именно в связи с этой функцией часть клеток кожицы вытянута в корневые волоски длиной 0,1—8 мм (см. рис. 8.6).

Почти всю клетку корневого волоска занимает вакуоль, окруженная тонким слоем цитоплазмы. Ядро располагается в цитоплазме возле верхушки волоска. Корневые волоски способны охватывать частички почвы, как будто срастаются с ними, что облегчает поглощение из почвы воды и минеральных веществ. Поглощению способствует также выделение корневыми волосками различных кислот (угольной, яблочной, лимонной, щавелевой), которые растворяют частички почвы.

Формируются корневые волоски очень быстро (у молодых сеянцев яблони за 30—40 ч). У одной особи четырехмесячного растения ржи примерно 14 млрд. корневых волосков с площадью поглощения около 400 м 2 и суммарной длиной более 10 тыс. км; поверхность всей корневой системы, включая корневые волоски, составляет примерно 640 м 2 , т. е. в 130 раз больше, чем у побега.

Функционируют корневые волоски недолго — обычно 10—20 дней. Сменяют отмершие корневые волоски в более нижней части корня новые. Таким образом, наиболее деятельная, всасывающая зона корней все время перемещается вглубь и в стороны вслед за растущими кончиками разветвлений корневой системы. При этом общая всасывающая поверхность корней все время увеличивается.

Далее располагается зона проведения воды и минеральных веществ в надземные части растения. Она составляет основную массу корня. В этой зоне отсутствуют корневые волоски и образуются боковые корни.

Рис. 8.7. Поперечный срез корня (а — однодольного, 6 — двудольного растения): I— центральный (осевой) цилиндр; 2 — остатки эпибле-мы; 3 — экзодерма; 4 — паренхима первичной коры; 5 — эндодерма; 6 — перицикл; 7 — флоэма; 8 — ксилема; 9 — пропускные клетки эндодермы; 10 — корневой волосок.

На поперечном разрезе в корне отличают кору и центральный цилиндр (рис. 8.6 и 8.7).

Первичная кора покрыта своеобразным эпидермисом, клетки которого участвуют в образовании корневых волосков. В связи с этим эпидермис корня называется ризодермой или эпиблемой.

В состав первичной коры входят экзодерма, паренхима и эндодерма. Экзодерма состоит с одного или нескольких слоев клеток, стенки которых способны утолщаться. После отмирания эпидермы эти слои коры выполняют функцию покровной ткани. Утолщения оболочки имеет и внутренний слой коры — эндодерма.

Осевой, или центральный, цилиндр состоит из проводящей системы (ксилемы и флоэмы), окруженной кольцом живых клеток перицикла, способного к меристематической деятельности.

За счет деления клеток перицикла образуются боковые корни. Внутреннюю часть центрального цилиндра у большинства корней занимает сложный проводящий пучок радиального строения: радиально расположенные участки первичной ксилемы чередуются с участками первичной флоэмы. У однодольных и папоротников первичная структура корня сохраняется в течение всей жизни. У двудольных и голосеменных растений за счет деятельности камбия образуется вторичная структура корня: в центральном цилиндре происходят изменения (камбий образует вторичные проводящие ткани), обусловливающие рост корня в толщину.

Минеральное питание растений. Минеральное питание—это совокупность процессов поглощения из почвы, передвижения и усвоения макро- и микроэлементов (N, S, Р, К, Са, Mg, Mп, Zn, Fе, Си и др.), необходимых для жизни растительного организма. Вместе с фотосинтезом минеральное питание составляет единый процесс питания растений.

Поступление воды и растворенных веществ в клетки корня через биологические мембраны осуществляются благодаря таким процессам, как осмос, диффузия, облегченная диффузия, активный транспорт (см. гл. 1).

Главными движущими силами, обеспечивающими передвижение почвенного раствора по сосудам корня и стебля к ночкам, листьям и цветкам, являются присасывающая сила транспирации и корневое давление.

Практически все минеральные вещества и воду, необходимые для роста и развития, растения получают из почвы — верхнего плодородного слоя земной коры, измененного под влиянием природных факторов и деятельности человека.

Значение обработки почвы и внесения удобрений в жизни культурных растений. Количество воды и минеральных веществ в почве обусловлено ее физическими и химическими свойствами, жизнедеятельностью микроорганизмов и растений, типом почвы и т. д. Совокупность всех этих факторов определяет плодородие почвы, от которого в значительной мере зависит урожайность сельскохозяйственных растений. Поэтому научно обоснованная обработка почвы (лущение, вспашка, культивация, прикатывание, боронование и др.) играет первостепенную роль в повышении ее плодородия. В результате растения получают наилучшие условия для роста и развития в течение всего периода вегетации.

Обработка почвы сопровождается уменьшением размера почвенных частиц. Это ведет к увеличению поглотительной и во-доудерживающей способности почвы. Раздробленность почвенных частиц способствует увеличению их поверхности, что и позволяет почве долго удерживать растворы минеральных веществ, связывать их в менее растворимые соединения и тем самым замедлять их вымывание.

Рыхлая почва отличается хорошей водопроницаемостью и повышенной влагоемкостью. При малой водопроницаемости дождевая и особенно талая вода не успевает впитываться в почву, стекая по уклонам, унося с собой мелкие частицы почвы, вызывая ее эрозию- При отсутствии стока вода застаивается на поверхности поля, закрывая доступ воздуха в почву.

Это приводит к угнетению и даже гибели растений (например, вымоканию озимых культур весной). Рыхлая почва содержит значительное количество капиллярной влаги, которая заполняет капиллярные промежутки между почвенными частицами. Под воздействием капиллярных сил эта влага может подниматься в верхние горизонты почвы, создавая восходящий ток. Это особенно важно в летний период, когда усиливается скорость испарения воды с поверхности почвы и растения испытывают затруднения в водоснабжении.

Тепловой режим почв связан с водным и воздушным режимами. Например, повышение температуры почвы усиливает передвижение воды в ней, а также разложение органических соединений и образование минеральных веществ. Поэтому чем быстрее весной будет обработана почва, тем скорее и глубже она прогреется, особенно если в почве имеются крупные поры.

Таким образом, механическая обработка почвы создает в меру рыхлый пахотньй слой, оптималъньй водный, воздушный и тепловой режим почвы, активизирует жизнедеятельность микроорганизмов, переводящих органические вещества гумуса в минеральные соли, которые в виде водных растворов поглощаются корнями растений. При обработке почвы уничтожаются сорняки, вредители и возбудители болезней растений, заделываются в почву растительные остатки, удобрения.

Удобрения — вещества, необходимые для минерального питания растений и повышения плодородия почвы. По химическому составу удобрения обычно разделяют на органические и минеральные.

Органические удобрения (навоз, торф, навозная жижа, компост, сапропели, птичий помет и др.) содержат питательные вещества в форме органических соединений растительного и животного происхождения. Они разлагаются очень медленно и длительное время могут обеспечивать растения как макро-, так и микроэлементами. Кроме того, органические удобрения улучшают физические свойства почвы: повышают ее структурированность, водоудерживающую способность, улучшают тепловой режим, активизируют деятельность почвенных микроорганизмов.

Дозы навоза зависят от почвенно-климатическнх условий, биологических особенностей культуры и качества удобрений. Например, оптимальными дозами подстилочного навоза под основные культуры считаются следующие: под озимые зерновые — 20—30 т/га, под кукурузу и картофель — 50—70, под корнеплоды и овощи — 70—80 т/га. При этом необходимо дополнительно вносить минеральные удобрения.

Минеральные удобрения содержат все необходимые для растений питательные вещества. В основу их классификации положен химический состав удобрений — азотные, фосфорные, калийные, комплексные, известковые, микроудобрения. Все они легче и быстрее, чем органические, разлагаются в почве. Минеральные удобрения вносят осенью или весной одновременно с посевом семян, часто в виде подкормки в различные периоды вегетации растений.

Бактериальные удобрения (нитрагин, азотобактерин, фосфо-робактерин) — это препараты, содержащие полезные для сельскохозяйственных растений почвенные микроорганизмы, способные улучшать корневое питание растений.

Удобрения способны значительно повысить урожайность сельскохозяйственных культур. Считается, что в мире каждый четвертый житель питается продуктами, полученными в результате применения удобрений.

Видоизменения (метаморфозы) корней. В процессе исторического развития корни многих видов растений приобрели, помимо основных, некоторые дополнительные функции. Одной из таких функций является запасающая. Утолщенный в результате откладывания питательных веществ главный корень называется корнеплодом.

Корнеплоды образуются у ряда двулетних растений (репы, моркови, свеклы, брюквы и др.). Утолщения боковых или придаточных корней (ятрышник, любка, чистяк, георгин и др.) называются корневыми клубнями или корневыми шишками. Запасные питательные вещества корнеплодов и корневых клубней расходуются на образование и рост вегетативных и генеративных органов растений.

У многих растений развиваются сократительные, воздушные, ходульные и другие виды корней.

Сократительные, или втягивающие, корни способны значительно сокращаться в продольном направлении. При этом они втягивают нижнюю часть стебля с почками возобновления, клубни, луковицы глубоко в почву и таким образом обеспечивают перенесение неблагоприятного холодного зимнего периода. Такие корни имеются у тюльпана, нарцисса, гладиолуса и др.

У тропических растений придаточные воздушные корни способны улавливать атмосферную влагу, а мощные ветвистые ходульные корни на стволах мангровых деревьев обеспечивают сопротивляемость растений прибойным волнам. Во время отлива деревья возвышаются на корнях, как на ходулях.

Растения, произрастающие на болоте или почвах, бедных кислородом, образуют дыхательные корни. Это отростки боковых корней, растущие вертикально вверх и возвышающиеся над водой или почвой. Они богаты воздухоносной тканью — аэренхимой — с крупными межклеточными пространствами, через которые атмосферный воздух поступает в подземные части корней.

У растений-паразитов (омела, повилика) развиваются корни-присоски. Они внедряются в ткани питающего их растения, после чего проводящие системы обоих растений объединяются.

Источник : Н.А. Лемеза Л.В.Камлюк Н.Д. Лисов «Пособие по биологии для поступающих в ВУЗы»

ИсточникКорень. Виды корней растений и их функции

Высшие растения отличаются от низших тем, что их тело четко дифференцировано на органы. Они более высоко организованы, имеют сложно устроенные проводящие системы и ткани. Разнообразию их нет предела.

Приспосабливаясь к разным условиям обитания, они были вынуждены сформировать необычные структуры в своем строении. Изменить, модернизировать и адаптировать некоторые части тела, чтобы получить больше шансов на комфортное существование. Больше всего это отразилось на корнях растений.

Органы высших растений

Все их можно разделить на две группы:

К первой следует отнести стебель, листья, цветок и плод. Ко второй — корневую систему со всеми входящими в ее состав элементами. На первый взгляд ошибочно кажется, что таковых совсем немного, ведь это просто корень. Органы растений представляют собой довольно сложно организованные структуры, поэтому внешняя простота обманчива. Это касается всех частей организма.

Подземный орган корень: виды корней

Корни растений могут быть различными как по окраске, так и по форме, длине, разветвленности. Всего можно выделить три основных разновидности типов корешков. Название видов корней следующее.

- Главный. Это основной осевой корень, наиболее глубоко уходящий под землю. Как правило, он толще, чем остальные и длиннее. Свое начало он берет из зародышевого корешка. В нем располагаются основные проводящие и всасывающие зоны, через которые вещества транспортируются в стебель растения, а из последнего разносятся по всему организму.

- Придаточные. Эти структуры отходят непосредственно от главного корня и ветвятся в стороны, увеличивая общую массу всей системы. Функция их, как и главного, заключаются во всасывании веществ и удержании растения в земле.

- Боковые. Данные элементы — это тонкие волосообразные корешки, отходящие от придаточных структур. Их толщина иногда всего один-два миллиметра. Разные виды корней неодинаковы по численности, но именно боковые в общей массе доминируют по этому показателю.

Таким образом, для наземных растений характерно три типа корней, которые в общем органичном сочетании формируют целые системы.

Типы корневых систем

Какие бывают виды корней, мы выяснили. Теперь остается разобраться с вопросом систем, ими образованных. Всего различают два основных типа.

- Стержневая. Характерна для класса Однодольные растения (злаки, лилейные, пальмовые и другие). Основная отличительная особенность: ярко выражен главный корень и слабо — придаточные и боковые.

- Мочковатая. Характерна для класса Двудольные растения (розоцветные, крестоцветные, бобовые и так далее). Особенность, которую имеет корень: виды корней выражены в одинаковой степени. Нет главного, так как придаточные и боковые своим ветвлением его подавляют, и формируется общая сильно изрезанная структура.

Больше вариантов корневых систем не известно.

Разновидности измененных структур

Мы рассмотрели, какие бывают виды корней. Но существуют еще и их измененные формы. То есть когда главный, боковые и придаточные корни преобразуются в несколько иную форму, помогающую растению приспосабливаться к тем или иным условиям обитания.

Виды измененных корней следующие:

- корнеплоды;

- зацепки;

- ходульные;

- корневые клубни;

- воздушные;

- корневые шишки;

- втягивающиеся;

- корни-подпорки;

- дыхательные;

- корни-присоски.

У отдельных тропических видов выделяются некоторые узкоспецифичные преобразования корневой системы. Мы же рассмотрим наиболее интересные и распространенные варианты.

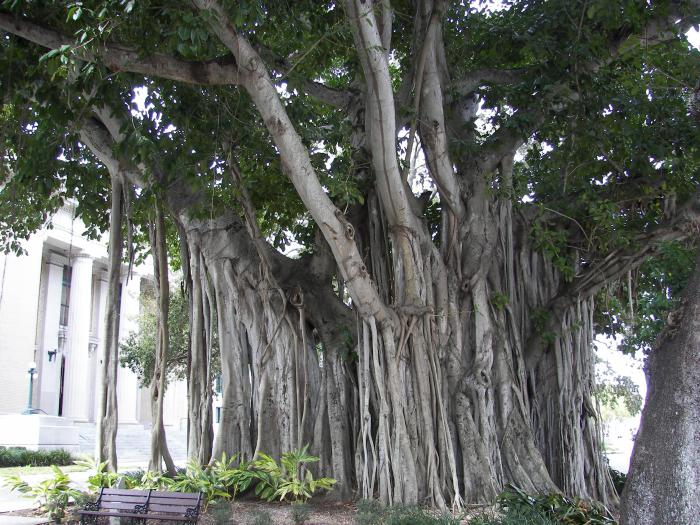

Воздушные корни

Растения с воздушными корнями — это обитатели таких мест, в которых почва бедна влагой и кислородом. Это могут быть засоленные земли или избыточно кислые (щелочные). Поэтому таким особям категорически не хватает кислорода. Чтобы улавливать и поглощать его дополнительно, они приспособились следующим образом.

Их боковые корни возвышаются над землей и таким способом поглощают влагу и кислород прямо из окружающего воздуха. Смотрятся растения с видоизмененными корнями очень необычно, иногда даже пугающе. Если воздушных корней образуется слишком много, то дерево выглядит очень объемным, кустистым и каким-то немного сказочным.

В древние времена растениям с подобными особенностями приписывали различные магические свойства, потому что выглядели они действительно мистически. Представителями можно назвать следующие виды:

- орхидеи, в том числе декоративные комнатные растения;

- некоторые виды фикусов;

- метросидеросы;

- заросли мангровых деревьев;

- лианы;

- монстера и прочие.

Ходульные корни

Очевидно, что опора — это главная функция, которую выполняет корень. Виды корней, которые являются измененными придатками основных структур, также могут служить для этой цели. Типичным примером являются ходульные корни. Они формируются у растений, произрастающих:

- в плотном и вязком иле;

- прибрежных зонах (полосах), где погружены в воду;

- в песчаном грунте.

Они очень важны, ведь рост свой начинают именно со стебля. Таким способом организм укрепляется в земле. Многочисленные твердые и прочные ходульные придатки в целом придают растению устойчивость и способствуют плотному укоренению.

Примеры организмов, для которых характерны подобные структуры, можно привести такие:

- маис;

- мангровые заросли;

- панданус;

- малайское дерево;

- некоторые виды пальм;

- авиценния;

- нипа;

- ризофора; и другие.

В целом растения с подобными корнями имеет вид организма, словно стоящего на ходулях. Иногда они похожи на шатер, в других случаях просто создается впечатление многогранного мощного ствола.

Корни-подпорки

Есть множество удивительных вещей, о которых нам рассказывает наука биология. Виды корней у некоторых растений настолько нелепы и нереальны, что сложно вообразить себе их натуральность.

Например, существуют такие разновидности этих органов, как столбовидные, или корни-подпорки. Их главное назначение — обеспечить растению не только дополнительную опору и устойчивость, но и воздушное питание. Наподобие воздушных, они тоже способны фиксировать из воздуха атмосферный кислород.

Таким образом, получается, что столбовидные видоизменения — это сочетание воздушных и ходульных корней. Растения, для которых характерны такие структуры, это:

- фикус эластика;

- баньяны;

- некоторые тропические деревья.

Особенности формирования таких корней в том, что они возникают от горизонтальных ветвей и затем растут вниз до земли. Достигнув ее, укореняются и становятся надежной дополнительной опорой. А так как находятся над землей, то и вторую функцию — поглощения кислорода — выполняют успешно.

Корнеплоды

Такое видоизменение известно каждому, ведь именно его мы выращиваем на дачных участках. У растений с такими структурами самый сочный и питательный корень. Виды корней подобного изменения могут быть такими:

Корневые клубни формируются из придаточных корешков и боковых. В них накапливается большое количество питательных веществ, что позволяет растению ускорить вегетацию и чувствовать себя более защищенным при наступлении неблагоприятных условий. Примеры растений:

- артишок;

- настурция;

- картофель;

- земляная груша;

- бегония;

- каладиум;

- диаскарея;

- кувшинка и другие.

Корнеплоды, хотя и содержат в названии слово «плод», но к этим органам никакого отношения не имеют. Это утолщенный главный корень растения, в котором происходит накопление большой массы питательных веществ, пигментов, витаминов и так далее.

Примеры таких растений самые популярные:

- сельдерей;

- морковь;

- свекла;

- петрушка;

- цикорий;

- редька;

- пастернак и прочие.

Эти культуры являются одними из самых востребованных культурных растений. Их готовят, используют для приготовления лекарственных средств, получают из них витамины.

Какие функции выполняет корень растения?

Ответ на этот вопрос уже затрагивался в ходе статьи. Остается только лишь подытожить и обобщить все сказанное, чтобы четко обозначить ответ на вопрос: «Какие функции выполняет корень растения?»

- Якорная, или закрепляющая.

- Осуществление поглощения и транспорта минеральных соединений и воды.

- Видоизменения служат для фиксации и хранения питательных веществ.

- Корень является органом размножения вегетативным способом.

- В нем происходит формирование витаминов, гормонов, пигментов.

- Корень вступает в симбиотические взаимоотношения с бактериями, грибами.

Специфические видоизменения корней служат для разных функциональных приспособлений. О них мы уже говорили при рассмотрении каждого конкретного примера.

ИсточникЕстествознание

1. Функции корня

Корень – это подземный орган растения.

Основные функции корня:

— опорная: корни закрепляют растение в почве и удерживают на протяжении всей жизни;

— питательная: через корни растение получает воду с растворенными минеральными и органическими веществами;

— запасающая: в некоторых корнях могут накапливаться питательные вещества.

.jpg)

Различают главные, придаточные и боковые корни. При прорастании семени первым появляется зародышевый корешок, который превращается в главный. На стеблях могут появляться придаточные корни. От главных и придаточных корней отходят боковые корни. Придаточные корни обеспечивают растение дополнительным питанием и выполняют механическую функцию.

Развиваются при окучивании, например, томатов и картофеля.

Корни одного растения – это корневая система. Корневая система бывает стержневая и мочковатая. В стержневой корневой системе хорошо развит главный корень. Ее имеет большинство двудольных растений (свекла, морковь). У многолетних растений главный корень может отмирать, а питание происходит за счет боковых корней, поэтому главный корень можно проследить только у молодых растений.

Мочковатая корневая система образована только придаточными и боковыми корнями. В ней нет главного корня. Такую систему имеют однодольные растения, например, злаки, лук.

Корневые системы занимают много места в почве. Например, у ржи корни распространяются вширь на 1-1,5 м и проникают вглубь до 2 м.

4. Зоны корня

В молодом корне можно выделить следующие зоны: корневой чехлик, зона деления, зона роста, зона всасывания.

Корневой чехлик имеет более темный цвет, это самый кончик корня. Клетки корневого чехлика защищают верхушку корня от повреждений твердыми частицами почвы. Клетки чехлика образованы покровной тканью и постоянно обновляются.

Зона деления расположена под корневым чехликом. Именно он ее защищает. Здесь присутствуют клетки образовательной ткани, которые непрерывно делятся.

Зона растяжения (роста) – место, где клетки вытягиваются в длину, что обеспечивает удлинение самого корня и его рост в длину. Здесь присутствуют клетки основной ткани.

Зона всасывания имеет множество корневых волосков, которые пред-ставляют собой вытянутые клетки длиной не более 10 мм. Выглядит эта зона в виде пушка, т.к. корневые волоски очень маленькие. Клетки корневого волоска также, как и другие клетки, имеют цитоплазму, ядро и вакуоли с клеточным соком.

Эти клетки недолговечны, быстро отмирают, а на их место образуются новые из более молодых поверхностных клеток, расположенных ближе к кончику корня. Задача корневых волосков – всасывание воды с растворенными питательными веществами. Зона всасывания постоянно перемещается за счет обновления клеток. Она нежная и легко повреждается при пересадке. Здесь присутствуют клетки основной ткани.

Зона проведения. Находится выше всасывания, не имеет корневых во-лосков, поверхность покрыта покровной тканью, а в толще находится проводящая ткань. Клетки зоны проведения представляют собой сосуды, по которым вода с растворенными веществами перемещается в стебель и в листья. Здесь так же находятся клетки-сосуды, по которым органические вещества из листьев поступают в корень.

Весь корень покрыт клетками механической ткани, что обеспечивает прочность и упругость корня. Клетки вытянутые, покрыты толстой обо-лочкой и заполнены воздухом.

Глубина проникновения корней в почву зависит от условий, в которых находятся растения. На длину корней влияет влажность, состав почвы, вечная мерзлота.

Длинные корни образуются у растений в засушливых местах. Особенно это характерно для растений пустынь. Так у верблюжьей колючки корневая система достигает 15-25 м в длину. У пшеницы на неорошаемых полях корни достигают в длину до 2,5 м, а на орошаемых – 50 см и увеличивается их густота.

Вечная мерзлота ограничивает рост корней в глубину. Например, в тундре у карликовой березы корни всего 20 см. Корни поверхностные, ветвистые.

В процессе приспособления к условиям среды корни растений видоизменились и стали выполнять дополнительные функции.

1. Корневые клубни выполняют роль хранилища питательных веществ вместо плодов. Возникают такие клубни в результате утолщения боковых или придаточных корней. Например, георгины.

2. Корнеплоды – видоизменения главного корня у таких растений, как морковь, репа, свекла. Корнеплоды образуются нижней частью стебля и верхней частью главного корня. В отличие от плодов они не имеют семян. Корнеплоды имеют двулетние растения. В первый год жизни они не цветут и накапливают в корнеплодах много питательных веществ.

На второй – они быстро зацветают, используя накопленные питательные вещества и образуют плоды и семена.

3. Корни-прицепки (присоски) – придаточные кори, развивающиеся у растений тропических мест. Они позволяют крепиться к вертикальным опорам (к стене, скале, стволу дерева), вынося листву к свету. Примером может быть плющ и ломонос.

4. Бактериальные клубеньки. Своеобразно изменены боковые корни у клевера, люпина, люцерны. В молодых боковых корешках поселяются бактерии, что способствует усвоению газообразного азота почвенного воздуха. Такие корни приобретают вид клубеньков. Благодаря этим бактериям эти растения способны жить на бедных азотом почвах и делать их более плодородными.

5. Воздушные корни образуются у растений, произрастающих во влажных экваториальных и тропических лесах. Такие корни свисают вниз и поглощают дождевую воду из воздуха – встречаются у орхидей, бромелиевых, у некоторых папоротников, у монстеры.

Воздушные корни-подпорки – это придаточные корни, образующиеся на ветвях деревьев и достигающие земли. Возникают у баньяна, фикуса.

6. Ходульные корни. У растений, произрастающих в приливно-отливной зоне, развиваются ходульные корни. Они высоко над водой удерживают на зыбком илистом грунте крупные облиственные побеги.

7. Дыхательные корни образуются у растений, которым не хватает кислорода для дыхания. Растения произрастают в преизбыточно увлажненных местах – в топких болотах, заводях, морских лиманах. Корни растут вертикально вверх и выходят на поверхность, поглощая воздух. Примером могут быть ива ломкая, болотный кипарис, мангровые леса.

8. Паразитические корни – проникающие в ткани других растений и сосущие соки, например петров крест, омела, повилика.

Растение с корнями опускается в стакан с водой. Поверх воды для защиты её от испарения нальём тонкий слой растительного масла и отметим уровень. Через день-два вода в ёмкости опустилась ниже отметки. Следовательно, корни всосали воду и подали её наверх к листьям.

Срежем у растения стебель, оставив пенёк высотой 2-3 см. На пенёк наденем резиновую трубку длиной 3 см, а на верхний конец наденем изогнутую стеклянную трубку высотой 20-25 см. Вода в стеклянной трубке поднимается, и вытекает наружу. Это доказывает, что воду из почвы корень всасывает в стебель.

Один стакан должен быть с тёплой водой (+17-18ºС), а другой с холодной (+1-2ºС). В первом случае вода выделяется обильно, во втором – мало, или совсем приостанавливается. Это является доказательством того, что температура сильно влияет на работу корня.

Физиологическая роль минеральных веществ очень велика. Они являются основой для синтеза органических соединений и непосредственно влияют на обмен веществ; выполняют функцию катализаторов биохимических реакций; воздействуют на тургор клетки и проницаемость протоплазмы; являются центрами электрических и радиоактивных явлений в растительных организмах. С помощью корня осуществляется минеральное питание растения.

Возьмём два одинаковых сосуда с водой. В каждый сосуд поместим развивающие проростки. Воду в одном из сосудов каждый день насыщаем воздухом с помощью пульверизатора. На поверхность воды во втором сосуде нальём тонкий слой растительного масла, так как оно задерживает поступление воздуха в воду.

Через некоторое время растение во втором сосуде перестанет расти, зачахнет, и в конце концов погибнет. Гибель растения наступает из-за недостатка воздуха, необходимого для дыхания корня.

Установлено, что нормальное развитие растений возможно только при наличии в питательном растворе трёх веществ – азота, фосфора и серы и четырёх металлов – калия, магния, кальция и железа. Каждый из этих элементов имеет индивидуальное значение и не может быть заменён другим. Это макроэлементы, их концентрация в растении составляет 10-2–10%.

Для нормального развития растений нужны микроэлементы, концентрация которых в клетке составляет 10-5–10-3%. Это бор, кобальт, медь, цинк, марганец, молибден др. Все эти элементы есть в почве, но иногда в недостаточном количестве. Поэтому в почву вносят минеральные и органические удобрения.

Растение нормально растёт и развивается в том случае, если в окружающей корни среде будут содержаться все необходимые питательные вещества. Такой средой для большинства растений является почва.

Источник