Корень, его функции. Признаки корня. Типы корней по происхождению и форме. Метаморфозы корней

Корка состоит из отмерших клеток вторичной флоэмы и перидермы. На всем протяжение жизни стебли растений имеют разное строение.

Стебель древесных растений имеет покровную ткань — перидерму, а у травянистых — эпидермис, существующий только 1 сезон. Осенью эпидермис заменяется перидермой.

У многолетних стеблей после пяти лет жизни из перидермы формируется более мощная, комплексная покровная ткань – корка. Она представляет собой совокупность (систему) нескольких перидерм, между которыми расположены отмершие участки коры стебля.

Первичная кора стебля отвечает за фотосинтез и придает механическую устойчивость (сопротивляется от изгиба). Определяет стебель в пространстве. Она состоит из:

1) хлоренхима (от 1 до множества слоев этих клеток)

2) колленхима (от 1 и более слоев). У однодольных встречается редко.

Эндодерма стебля представляет собой 1 слой живых клеток, с целлюлозными оболочками, содержащие крахмальные зерна. Они не являются запасающим веществом, они помогают ориентироваться в пространстве, и поэтому эндодерма стебля называется крахмалоноснымвлагалищем. Кроме того, у различных растений в первичной коре могут формироваться вместилища выделений, могут встречаться кристаллоносные клетки, это пластическая часть стебля.

Анатомия растений. Корень (Вислобоков Н. А.)

Первичное строение стебля у однодольных:

- Первичная кора (паренхима, хлоренхима и крахмалоносное влагалище — 1слой)

Первичное строение стебля у двудольных:

- Первичная кора (колленхима, хлоренхима, крахмалоносное влагалище). Толщина различная.

Стебель травянистых растений формируется 1-1.5месяцев. Поэтому вторичные ткани прирастают в небольшом количестве, центральный цилиндр разрастается в толщину незначительно. В результате первичная кора слегка растянется, но сохраниться и стебель травянистых двудольных растений будет иметь эпидермис, первичную кору, перецикличискую склеренхиму. Т.е. стебель травянистых двудольных растений имеет те же ткани, но слегка разросший центральный осевой цилиндр.

Первичная кора у древесного стебля сначала зеленая, фотосинтезирующая. После чего с годами расстегивается, разрывается и сбрасывается (на 3-5 году жизни). В итоге вторичных изменений стебель будет представлен тканям разросшегося центрального осевого цилиндра, сформированного по непучковому типу, т.е. имеется сплошное кольцо камбия, по обе стороны которого расположены слои вторичной ксилемы и слои вторичной флоэмы.

Разнообразие плодов чрезвычайно велико. Объясняется это многообразие приспособлением плодов к распространению семян. Агенты для целей расселения: ветер, вода, птицы, млекопитающие – наружные покровы, пищеварительный тракт. Отсюда и все разнообразие плодов. Критерии для определения типа плода – число гнезд, число семян и тип околоплодника.

Все многообразие плодов ботаниками сводится в единую систему. Воспользуемся системой, отражающей характер строения завязи (число плодолистиков ее образующих и число семян в ней) и способ распространения семян (особенности строения околоплодника).

Анатомия растений клетки, ткани строение корня

1) листовка — образована одним плодолистиком, многосемянная, с сухим околоплодником, вскрывающемся по шву срастания (живокость, купальница, калужница, сирень).

2) боб – образован одним плодолистиком, многосемянной, околоплодник сухой, вскрывающийся с двух сторон: по шву срастания и по срединной жилке (все бобовые).

3) стручок и стручочек –образуются из двух сросшихся плодолистиков, многосемянные, околоплодник вскрывается у шва срастания так, что семена остаются на перегородке с двух сторон (все капустные или крестоцветные).

4) коробочка – образована двумя или несколькими плодолистиками, многосемянная, околоплодник сухой вскрывающийся различными способами: растрескивается по швам срастания (тюльпан), отверстиями под сидячим рыльцем (мак), специальной опадающей крышечкой (белена).

Б. Невскрывающиеся (обычно односемянные).

1) семянка – околоплодник опробковевший,

2) зерновка – околоплодник срастается с семенной кожурой,

3) орех, орешек – околоплодник одревесневший,

4) крылатка, летучка – семянка, имеющая приспособления к распространению ветром.

1) костянка – одногнездный, односемянной с сочным околоплодником, разделенным на 3 слоя (вишня, персик, черемуха); разновидность ее — сборная костянка, возникшая из многочленного апокарпного гинецея (малина, костяника);

2) ягода – двугнездный и более, многосемянной, околоплодник сочный, но без одревесневшего эндокарпия (черника, картофель, томат);

3) яблоко – многогнездный, многосемянной плод, развившийся из нижней завязи с гипантием (яблоня, груша, рябина, боярышник);

4) ложная ягода земляники или фрага – в образовании сборного плода из семянок принимает участие разрастающееся, сочное и яркое цветоложе, выполняющее функцию распространения многочисленных односемянных плодиков.

Иногда плод образуется не из одного цветка, а из соцветия, тогда говорят о соплодиях (ананас, инжир, свекла).

Функции корня.

· Корень – это орган минерального или почвенного питания растений, т.к. он поглощает воду и растворенные минеральные соли и подает их в стебель.

Пример. Одно растение капусты за день «выкачивает» из почвы ведро (10 л) воды. Или другой пример. Злаковому растению на строительство 1 кг сухого вещества требуется 300 – 400 кг воды.

Одновременно с водой в корень поступают и минеральные соли. Корень растет, удлиняется, и тот его участок, который отвечает за поглощение воды и солей, переходит из одного слоя почвы в другой. Следует отметить, что корень очень активен в химическом отношении: он выделяет органические кислоты, которые способны растворять минеральные породы (порой очень твердые), а полученные растворы далее всасываются корнем.

· Другая функция корня – механическая, а именно закрепление (заякоривание) растения на субстрате: в почве или на каких -то других объектах.

Корень обеспечивает растению тесную связь с другими организмами, создавая вокруг себя определенную почвенную микрофлору («ризосферу»), что способствует совместному участию в процессах поглощения и переработки питательных веществ. У некоторых видов создается специфическое взаимовыгодное взаимодействие, называемое симбиозом.

· Могут быть и дополнительные функции:

а) – в корнях (у моркови, репы, свеклы, тмина) откладываются запасные вещества, которые потом израсходуются на рост и развитие новых органов;

б) – корни могут участвовать в вегетативном размножении растений (слива, вишня, бодяк, осот).

Типы корней по происхождению.

При развитии растения из семени вырастает главный корень, который вскоре начинает ветвиться, т.е. формировать боковые ответвления, а на них соответственно последующие. Различают следующие типы корней:

Главный корень – возникает из корешка зародыша семени. Корешок зародыша, разрывая покровы семени, первым выходит наружу и, вонзаясь в почву, начинает подавать воду, которая мобилизует ферменты, растворяет запасные питательные вещества семени. Это и есть главный корень растения. Затем, углубившись в почву, он будет ветвиться, т.е. формировать боковые корни.

Боковые корни – возникают на корнях из особой образовательной ткани боковой первичной меристемы – перицикла, расположенной внутри органа; различают боковые корни 2-го, 3-его и т.д. порядков.

Придаточные корни – возникают на любом органе (стеблях, листьях) из вторичной меристемы – камбия или повторно делящихся клеток основной паренхимы.

Корни могут различаться и по морфологии: длинные и короткие, разные по толщине – нитевидные, шнуровидные, клубневидные, а в некоторых случаях, особенно при изменении функции, меняют свой облик (видоизменяются).

В зависимости от степени развития этих видов корней принято делить корневые системы на типы: стержневую (у бобовых, у капустных, у большинства двудольных), мочковатую (у подорожника, злаков и у всех однодольных) и ветвистую (у древесных форм).

Во вторичном строении корень будет иметь следующие структуры:

Наружный слой клеток (от 2 до 10) это перидерма, а далее разросшийся центральный цилиндр, содержащий под перидермой вторичную флоэму, затем слой камбия, а по другую сторону от него – вторичную ксилему, а в самом центре цилиндра очень небольшой объем первичной ксилемы. А первичная флоэма практически не сохраняется: она сама недолговечная, а также весьма мягкая, а потому при разрастании и давлении изнутри разрушается или облитерируется.

Характерные признаки корней.

1) Корни могут появляться на всех органах растений (листьях, стеблях, корнях)

2) Корень не формирует листьев и пазушных почек.

3) Корень удлиняется верхушечным ростом, и растут по направлению силы тяжести. От света и влаги, проявляется при этом тропизм (изгибы).

4) Верхушечная меристема корня защищена корневым чехликом.

5) Корень обладает характерным анатомическим строением. При первом строение центрального цилиндра имеет 1 радиальный пучок, а при вторичном строение у двудольных вместо первого радиального пучка имеется сильно разросшийся цилиндр в середине которого имеется первичная , а затем вторичная ксилема, с периферии вторичная флоэма, покрытая перидермой и радиальные лучи. Именно в радиальных лучах откладываются различные вещества.

В корне всегда един радиальный пучок; лучей ксилемы может быть много, у двудольных не более 5.

ИсточникКорни растений

Корень — один из основных органов растения. Он выполняет функцию поглощения из почвы воды с растворенными в ней элементами минерального питания. Корень закрепляет и удерживает растение в почве. Кроме того, корни имеют метаболическое значение.

В результате первичного синтеза в них образуются аминокислоты, ферменты, гормоны и др., которые быстро включаются в последующий биосинтез, происходящий в стебле и листьях растения. В корнях могут откладываться запасные питательные вещества.

Корень — осевой орган, имеющий радиально-симметричное анатомическое строение. Корень неопределенно долго нарастает в длину благодаря деятельности апикальной меристемы, нежные клетки которой почти всегда прикрыты корневым чехликом. В отличие от побега, корень характеризуется отсутствием листьев и, в силу этого, расчленения на узлы и междоузлия, а также наличием чехлика. Вся растущая часть корня не превышает 1 см.

Корневой чехлик длиной около 1 мм состоит из рыхлых тонкостенных клеток, которые постоянно заменяются новыми. У растущего корня чехлик практически обновляется каждый день. Отслаивающиеся клетки образуют слизь, облегчающую продвижение кончика корня в почве. Функции корневого чехлика — защита точки роста и обеспечение корням положительного геотропизма, который особенно сильно выражен у главного корня.

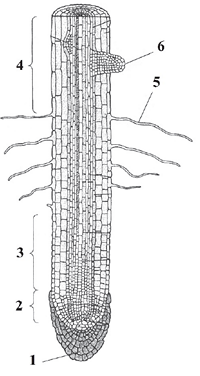

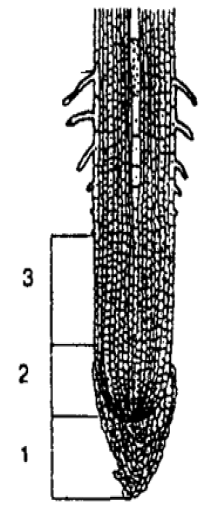

К чехлику примыкает зона деления размером около 1 мм, составленная клетками меристемы. Меристема в процессе митотических делений образует массу клеток, обеспечивая рост корня и пополняя клетки корневого чехлика.

За зоной деления следует зона растяжения. Здесь увеличивается длина корня в результате роста клеток и приобретения ими нормальной формы и размера. Протяженность зоны растяжения — несколько миллиметров.

За зоной растяжения располагается зона всасывания, или поглощения. В этой зоне клетки первичной покровной ткани корня — эпиблемы — образуют многочисленные корневые волоски, которые всасывают почвенный раствор минеральных веществ .Зона поглощения имеет длину в несколько сантиметров, именно здесь корни всасывают основную массу воды и растворенных в ней солей. Эта зона, как и две предыдущие, постепенно передвигается, меняя свое место в почве с ростом корня. Корневые волоски по мере роста корня погибают, зона всасывания возникает на вновь вырастающем участке корня, и всасывание питательных веществ происходит из нового объема почвы. На месте прежней зоны поглощения формируется зона проведения.

Первичное строение корня

Первичное строение корня возникает в результате дифференциации меристемы апекса. В первичной структуре корня вблизи его кончика различают три слоя: наружный — эпиблему, средний — первичную кору, центральный осевой цилиндр — стелу.

Внутренние ткани закономерно и в определенной последовательности возникают в зоне деления в апикальной меристеме. Здесь наблюдается четкое разделение на два отдела. Наружный отдел, происходящий от среднего слоя инициальных клеток, носит название Периблемы. Внутренний отдел происходит от верхнего слоя инициальных клеток и называется Плеромой.

Плерома дает начало стеле, при этом одни клетки превращаются в сосуды и трахеиды, другие — в ситовидные трубки, третьи — в клетки сердцевины и т. д. Клетки периблемы превращаются в первичную кору корня, состоящую из паренхимных клеток основной ткани.

Из наружного слоя клеток — дерматогена — на поверхности корня обособляется первичная покровная ткань — эпиблема, или ризодерма. Это однослойная ткань, достигающая полного развития в зоне поглощения. Сформированная ризодерма образует тончайшие многочисленные выросты — корневые волоски.

Корневой волосок недолговечен и только в растущем состоянии активно поглощает воду и растворенные в ней вещества. Образование волосков способствует увеличению общей поверхности всасывающей зоны в 10 и более раз. Длина волоска не более 1 мм. Оболочка его очень тонка и состоит из целлюлозы и пектиновых веществ.

Возникшая из периблемы первичная кора состоит из живых тонкостенных паренхимных клеток и представлена тремя четко отличающимися друг от друга слоями: эндодермой, мезодермой и экзодермой.

Непосредственно к центральному цилиндру (стеле) прилегает внутренний слой первичной коры — эндодерма. Она состоит из одного ряда клеток, имеющих утолщения на радиальных стенках, так называемые пояски Каспари, которые перемежаются тонкостенными клетками — пропускными клетками. Эндодерма контролирует поступление веществ из коры в центральный цилиндр и обратно.

Кнаружи от эндодермы расположена мезодерма — средний слой первичной коры. Она состоит из рыхло расположенных клеток с системой межклетников, по которым идет интенсивный газообмен. В мезодерме происходит синтез и передвижение в другие ткани пластических веществ, накапливаются запасные вещества, располагается микориза.

Наружная часть первичной коры называется экзодермой. Она располагается непосредственно под ризодермой, а по мере отмирания корневых волосков оказывается на поверхности корня. В этом случае экзодерма может выполнять функцию покровной ткани: происходит утолщение и опробковение клеточных оболочек и отмирание содержимого клеток. Среди опробковевших клеток остаются пропускные неопробковевшие клетки, через которые происходит прохождение веществ.

Наружный слой стелы, примыкающий к эндодерме, получил название перицикла. Клетки его долго сохраняют способность к делению. В этом слое происходит заложение боковых корешков, поэтому перицикл называют корнеродным слоем.

Для корней характерно чередование в стеле участков ксилемы и флоэмы. Ксилема образует звезду (с разным числом лучей у разных групп растений), а между ее лучами располагается флоэма. В самом центре корня могут находиться элементы ксилемы, склеренхима или тонкостенная паренхима. Чередование ксилемы и флоэмы по периферии стелы — характерная особенность корня, что резко отличает его от стебля.

Описанное выше первичное строение корня характерно для молодых корней у всех групп высших растений. У плаунов, хвощей, папоротников и представителей класса Однодольных отдела Цветковых растений первичная структура корня сохраняется в течение всей его жизни.

Вторичное строение корня

В корнях голосеменных и двудольных покрытосеменных растений первичная структура корня сохраняется лишь до начала его утолщения в результате деятельности вторичных боковых меристем — камбия и феллогена (пробкового камбия). Процесс вторичных изменений начинается с появления прослоек камбия под участками первичной флоэмы, внутрь от нее.

Камбий возникает из слабо дифференцированной паренхимы центрального цилиндра. Внутрь он откладывает элементы вторичной ксилемы (древесины), наружу — элементы вторичной флоэмы (луб). Сначала прослойки камбия разобщены, но потом они смыкаются и образуют сплошной слой. Это происходит благодаря делению клеток перицикла против лучей ксилемы.

Камбиальные участки, возникшие из перицикла, образуются только паренхимными клетками сердцевинных лучей, остальные клетки камбия образуют проводящие элементы — ксилему и флоэму. Этот процесс может продолжаться долго, и корни достигают значительной толщины. В многолетнем корне, в его центральной части, остается отчетливо выраженная лучевая первичная ксилема.

В перицикле возникает и пробковый камбий (феллоген). Он откладывает наружу слои клеток вторичной покровной ткани — пробки. Первичная кора (эндодерма, мезодерма и экзодерма), изолированная пробковым слоем от внутренних живых тканей, отмирает.

Корневые системы

Совокупность всех корней растения называется корневой системой. В ее сложении участвуют главный корень, боковые и придаточные корни.

Корневая система бывает стержневой или мочковатой. Стержневая корневая система характеризуется преимущественным развитием главного корня в длину и толщину, и он хорошо выделяется среди других корней. В стержневой корневой системе помимо главного и боковых корней могут возникать и придаточные корни. Большинство двудольных растений обладают стержневой корневой системой.

У всех однодольных растений и у некоторых двудольных, особенно размножающихся вегетативно, главный корень рано отмирает или развивается слабо и корневая система образуется из придаточных корней, возникающих у основания стебля. Такая корневая система называется мочковатой.

Для развития корневой системы большое значение имеют свойства почвы. Почва влияет на структуру корневой системы, на рост ее корней, глубину проникновения и пространственное размещение их в почве.

Выделения корней создают в почве вокруг него зону, изобилующую бактериями, грибами и другими микроорганизмами, которую называют ризосферой. Формирование поверхностных, глубинных и других корневых систем отражает приспособление растений к условиям почвенного водоснабжения.

Кроме того, в любой корневой системе непрерывно происходят изменения, связанные с возрастом растений, сменой времен года и др.

Специализации и метаморфозы корней

Помимо основных функций корни могут выполнять некоторые другие, при этом происходят видоизменения корней, их метаморфозы.

В природе значительно распространено явление симбиоза корней высших растений с почвенными грибами. Окончания корней, оплетенные с поверхности гифами гриба или содержащие их в коре корня, называются микоризой (дословно — «грибокорень»). Микориза бывает наружной, или эктотрофной, внутренней, или эндотрофной, и наружновнутренней.

Эктотрофная микориза заменяет растению корневые волоски, которые обычно при этом не развиваются. Наружная и наружновнутренняя микориза отмечена у древесных и кустарниковых растений (например, у дуба, клена, березы, орешника и др.).

Внутренняя микориза развивается у многих видов травянистых и древесных растений (например, у многих видов злаков, лука, грецкого ореха, винограда и др.). Виды таких семейств, как Вересковые, Грушанковые и Орхидные, не могут существовать без микоризы.

Симбиотические отношения между грибом и автотрофным растением проявляются в следующем. Автотрофные растения обеспечивают грибной симбионт доступными для него растворимыми углеводами. В свою очередь, грибной симбионт снабжает растение важнейшими минеральными веществами (азотфиксирующий грибной симбионт доставляет растению азотные соединения, быстро ферментирует труднорастворимые запасные питательные вещества, доводя их до глюкозы, избыток которой повышает всасывающую деятельность корней.

Помимо микоризы (микосимбиотрофия) в природе встречается симбиоз корней с бактериями (бактериосимбиотрофия), не имеющий такого широкого распространения, как первый. Иногда на корнях образуются наросты, называемые клубеньками. Внутри клубеньков находится множество клубеньковых бактерий, обладающих свойством фиксировать атмосферный азот.

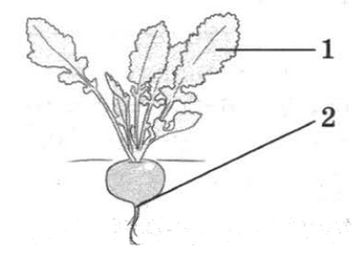

Запасающие корни

Многие растения способны откладывать в корнях запасные питательные вещества (крахмал, инулин, сахар и др.). Видоизмененные корни, выполняющие функцию запасания, получили название «корнеплодов» (например, у свеклы, моркови и др.) или корневых шишек (сильно утолщенные придаточные корни георгина, чистяка, любки и др.). Между корнеплодами и корневыми шишками имеются многочисленные переходы.

Втягивающие, или контрактильные корни

У некоторых растений происходит резкое сокращение корня в продольном направлении у его основания (например, у луковичных растений). Втягивающие корни широко распространены у покрытосеменных растений. Эти корни обусловливают плотное прилегание к земле розеток (например, у подорожника, одуванчика и др.), подземное положение корневой шейки и вертикального корневища, обеспечивают некоторое углубление клубней. Таким образом, втягивающие корни помогают побегам находить наилучшую глубину залегания в почве. В Арктике втягивающие корни обеспечивают переживание неблагоприятного зимнего периода цветковыми почками и почками возобновления.

Воздушные корни

Воздушные корни развиваются у многих тропических эпифитов (из семейств Орхидных, Аронниковых и Бромелиевых). Они имеют аэренхиму и могут поглощать атмосферную влагу. На заболоченных почвах в тропиках у деревьев образуются дыхательные корни (пневматофоры), которые поднимаются вверх над поверхностью почвы и снабжают подземные органы воздухом через систему отверстий.

У деревьев, произрастающих по берегам тропических морей в составе мангровых зарослей в приливно-отливной полосе, образуются ходульные корни. Благодаря сильному разветвлению этих корней деревья сохраняют устойчивость на зыбком грунте.

ИсточникКорень растения

Posted in Биология Tags: Ботаника

Определение:

Корень — это подземный осевой вегетативный орган растения. который имеет радиальную симметрию и обладает положительным геотропизмом. Корень, благодаря деятельности верхушечной меристемы, формирующей все его ткани, обладает способностью неограниченно долго нарастать в длину.

Функции корня растения.

Основная функция корня растения — поглощение воды и минеральных веществ. Для выполнения этой функции необходимо, чтобы растение имело относительную неподвижность, т.е. было закреплено на каком-то определенном месте (опорная функция). Это становится возможным благодаря ветвлению корневой системы и ее положительному геотропизму. Геотропизм — ориентированный рост главного корня по направлению к центру Земли.

Благодаря корневым системам обеспечивается проведение растворов, так называемые, восходящий и нисходящий токи. Главным образом, это происходит под действием сил корневого давления и транспирации.

В результате первичного синтеза в корнях образуются аминокислоты, гормоны, ферменты и т.д. Все эти элементы быстро включаются в последующий биосинтез, который происходит в стебле и листьях растения. Таким образом, корень имеет метаболическое значение или еще можно сказать, что это функция синтеза биологически активных веществ.

Также в корнях могут откладываться запасные питательные вещества, такие как крахмал, инулин и т.п. (Запасательная функция).

Для нормальной жизнедеятельности корневых систем необходимо дыхание — это еще одна из основных физиологических функций.

Благодаря адаптации к различным экологическим условиям у различных видов растений в процессе эволюции выработались особые функции — ходульные, сократительные и т.п. Корни могут взаимодействовать с грибами и микроорганизмами, живущими в почве, корнями других растений (микориза, клубеньки бобовых).

Морфология корня.

Корень является ведущим органом растения, и его формирование начинается в раннем онтогенезе организма. Поэтому уже на стадии прорастания семян с появления корневой системы начинается формирование проростка (см. рисунок ниже).

Корень формируется в раннем онтогенезе организма

Корневые системы растений.

Корневой системой называют совокупность всех корней одного растения. В нее входят: главный корень, боковые и придаточные корни. Типы корневых систем: корневые системы могут быть стержневыми или мочковатыми.

Виды корневых систем

При стержневой системе главный корень развивается из зародышевого корешка. Он составляет основу всей корневой системы и сохраняется пожизненно. Главный корень развивается в длину и толщину. Его легко отличить от других корней, т.к. он хорошо выделяется среди остальных корней.

Кроме главного и боковых корней в стержневой корневой системе могут появляться и придаточные корни. Стержневая корневая система встречается у большинства двудольных и голосеменных растений.

Есть растения, у которых зародышевый корень живет недолго, следовательно их главный корень либо отмирает полностью, либо развит очень слабо. Их корневая система образуется из придаточных корней, которые вырастают у основания стебля, а на них возникают боковые корни. Такую корневую систему называют мочковатой. Такая корневая система встречается у всех однодольных растений и у некоторых двудольных, особенно у тех, которые размножаются вегетативно. У многих двудольных растений придаточные корни могут также образовываться на стеблях, засыпанных землей, или на подземных и ползучих стеблях.

Высшие споровые растения (к ним относятся папоротники, плауны, хвощи) не имеют главного корня. Он у них не образуется, т.к. заякоревание у этих растений слабое, а всасывание осуществляют или ризоиды, или придаточные корни, которые отходят от корневищ. Корневища этих растений — это видоизмененные стебли.

Развитие корневых систем сильно зависит от свойств почвы. Почва влияет на структуру корневой системы, на рост её корней, на глубину проникновения в почву и пространственное размещение корней в почве.

В почве вокруг корня растения выделяется ризосфера — зона богатая грибами, бактериями и другими микроорганизмами. Приспособление растений к условиям почвенного водоснабжения отражает то, как формируются поверхностные, глубинные и другие корневые системы.

В каждой корневой системе, кроме этого, происходят непрерывные изменения, которые связаны со сменой времен года, с возрастом растений и т.п.

Корень растет в длину неопределенно долго. Это происходит благодаря деятельности апикальной меристемы, ее нежные клетки практически всегда покрыты корневым чехликом. В отличие от побега у корня нет листьев, а, следовательно, отсутствуют расчленения на узлы и междоузлия. И в отличии от побега у корня присутствует чехлик. Длина растущей части корня не превышает 1 см.

ИсточникВегетативные органы растения

А также: может запасать вещества (георгин); вступает в симбиоз с грибами (микориза).

Корнеплод – это орган, состоящий наполовину из корня и наполовину из стебля, выполняет запасающую функцию (свекла, репа, морковь).

Побег

Состоит из стебля, листьев и почек.

Примеры видоизмененных побегов:

- столон (картофель) – подземный побег, на его конце образуется клубень

- клубень (топинамбур) – имеет почки (глазкú)

- луковица (тюльпан) – имеет стебель (донце), мясистые листья (чешуи) и почки

- корневище (пырей) – подземный побег, имеет стебель, остатки листьев (чешуи) и почки

Стебель

- держит на себе все остальные органы растения

- проводит воду с растворенными в ней веществами

- по ксилеме (древесине) проводится вода с минеральными солями снизу вверх

- по флоэме (лубу) проводится вода с сахарами сверху вниз

А также: может фотосинтезировать (картофель), запасать вещества (кактус).

Листья

- фотосинтезируют (на свету в хлоропластах за счет хлорофилла из углекислого газа и воды делают глюкозу и кислород).

- испаряют воду (транспирация), за счет этого происходит

- охлаждение листа

- движение воды по ксилеме (это одна из двух причин, вторая – корневое давление)

А также: могут превращаться в колючки (кактус), зацепки (горох), могут запасать вещества (алоэ).

Почки

Это зачаточные побеги. Внутри почек содержатся зачаточный стебель, зачаточные листья, зачаточные почки. Почки бывают:

- верхушечные

- пазушные (в пазухе листа)

- придаточные (на стебле, листьях, корнях).

Окучивание растений приводит к тому, что из придаточных почек на стебле образуются придаточные корни.

Еще можно почитать

Задания части 1

Выберите один, наиболее правильный вариант. Клубень картофеля, в отличие от его плода ягоды,

1) содержит пластиды

2) запасает органические вещества

3) имеет клеточное строение

4) образуется на подземном побеге

Выберите один, наиболее правильный вариант. Видоизмененный подземный побег с укороченным стеблем-донцем и мясистыми листьями с запасными питательными веществами – это

1) корнеклубень

2) корневище

3) луковица

4) корнеплод

Выберите один, наиболее правильный вариант. Почки, развивающиеся на листьях и корнях растения,

1) верхушечные

2) пазушные

3) боковые

4) придаточные

Выберите один, наиболее правильный вариант. К видоизмененным подземным побегам относят

1) корневища пырея

2) корнеплоды моркови

3) корневые отпрыски малины

4) придаточные корни пшеницы

Выберите один, наиболее правильный вариант. Почка растения представляет собой

1) зачаточный побег

2) семязачаток будущего растения

3) видоизмененные листья или их части

4) верхушечную зону побега и корня

Выберите один, наиболее правильный вариант. Чтобы у кукурузы быстрее образовались придаточные корни, человек

1) удаляет верхушки главного побега

2) окучивает растения

3) проводит перекрестное опыление

4) прикрывает всходы укрывным материалом

Выберите один, наиболее правильный вариант. Передвижению воды по стволу дерева на большую высоту способствует корневое давление и

1) образование органических веществ в растении

2) испарение воды листьями

3) отток органических веществ в другие органы

4) поглощение корнями минеральных веществ

Выберите один, наиболее правильный вариант. Вода и минеральные вещества поступают из корня к листьям по

1) лубу

2) древесине

3) сердцевине

4) пробке

КОРЕНЬ

Установите соответствие между характеристиками и видами корней: 1) придаточный 2) главный. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) образует корнеплод при разрастании

Б) развивается из зародышевого корешка

В) формирует мочковатую корневую систему

Г) развивается на побеге

Д) отходит от корневища или луковицы

Е) формируется при вегетативном размножении

Установите последовательность размещения зон корня покрытосеменных растений, начиная от его окончания. Запишите соответствующую последовательность цифр.

1) зона проведения

2) зона деления

3) зона роста

4) зона всасывания

5) корневой чехлик

Выберите три верно обозначенные подписи к рисунку, на котором изображено строение корня. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) зона, образованная постоянно делящимися клетками верхушечной образовательной ткани

2) зона, образованная недифференцированными клетками с тонкой оболочкой

3) зона начальной дифференциации клеток

4) зона проведения

5) боковой корень

6) придаточный корень

Установите соответствие между характеристиками и участками корня, обозначенными на рисунке цифрами 1-3. Запишите цифры 1-3 в порядке, соответствующем буквам.

А) выделение клетками слизи

Б) постоянное деление клеток

В) растяжение клеток

Г) защита клеток конуса нарастания

Д) облегчение продвижения корня в почве

Е) представлен образовательной тканью

КОРЕНЬ-ЛИСТ

Установите соответствие между функциями органов растения и органами, обозначенными на рисунке цифрами 1 и 2. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) транспирация

Б) поглощение воды и минеральных веществ

В) синтез глюкозы

Г) выделение молекулярного кислорода

Д) фиксация неорганического углерода

Е) закрепление в почве

ТРАНСПИРАЦИЯ

1. Установите соответствие между характеристикой и процессом, который протекает в растениях: 1) испарение, 2) фотосинтез. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) обеспечение транспорта по флоэме

Б) обеспечение растения энергией

В) защита растения от перегрева

Г) обеспечение транспорта воды и минеральных веществ

Д) выделение кислорода в атмосферу

Е) замедляется при недостатке воды в почве

2. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. Испарение воды растениями (транспирация)

1) способствует транспорту воды от корня

2) происходит с одинаковой интенсивностью в течение суток

3) уменьшается в ветренную солнечную погоду

4) регулируется открыванием и закрыванием устьиц

5) обеспечивает терморегуляцию

6) угнетает процесс фотосинтеза

3. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Какие утверждения о реакции водного режима растения на внешние и внутренние факторы являются верными?

1) С повышением температуры транспирация увеличивается.

2) При потере тургора устьица открываются.

3) Под влиянием света устьица закрываются.

4) С уменьшением влажности почвы транспирация уменьшается.

5) Чем меньше относительная влажность воздуха, тем выше интенсивность транспирации.

6) Чем концентрированнее клеточный сок, тем сильнее транспирация.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ — ДВИЖЕНИЕ ВОДЫ

Установите последовательность передвижения воды от поступления в растение до её испарения.

1) ризодерма бокового корня

2) столбчатая ткань листа

3) ксилема стебля

4) сосуды корня

5) устьица верхней эпидермы

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ — ДВИЖЕНИЕ САХАРОВ

Установите последовательность передвижения органических веществ в теле растения от места их образования из воды и углекислого газа до места запасания органических веществ в корнеплоде растения.

1) ситовидные трубки черешка

2) ситовидные трубки стебля

3) паренхима корнеплода

4) мезофилл листовой пластинки

5) флоэма листовой пластинки

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ — ЛИСТОПАД

Установите последовательность процессов, характерных для листопада. Запишите соответствующую последовательность цифр.

1) образование отделительного слоя на черешке

2) накопление в листьях вредных веществ в течение лета

3) опадение листьев

4) разрушение хлорофилла вследствие похолодания и уменьшения количества света

5) изменение окраски листьев

ВИДОИЗМЕНЕНИЯ ЛИСТА

Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Какие признаки характерны для большинства насекомоядных растений?

1) отсутствие фотосинтетических пигментов

2) наличие ловчих органов

3) произрастание на заболоченных лесах и болотах

4) способность всасывать органические вещества из почвы

5) редукция цветов и утрата полового размножения

6) выделение пищеварительных ферментов – протеаз

ВИДОИЗМЕНЕНИЯ ПОБЕГА

1. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. К видоизменённым побегам относят

1) корневище

2) корнеплод

3) корневые шишки

4) грибокорень

5) клубень

6) луковицу

2. Установите соответствие между видоизменениями и органами растений, из которых они сформировались: 1) корень, 2) побег. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) луковица лука

Б) корнеплод репы

В) корневище ландыша

Г) клубень картофеля

Д) корневая шишка георгина

Е) клубнелуковица гладиолуса

3. Установите соответствие между растениями и видоизменениями их побега: 1) корневище, 2) клубень, 3) луковица. Запишите цифры 1-3 в порядке, соответствующем буквам.

А) осот

Б) нарцисс

В) картофель

Г) чеснок

Д) ландыш

Е) топинамбур

4. Установите соответствие между растениями и видоизменениями их побегов: 1) корневище, 2) луковица, 3) клубень. Запишите цифры 1-3 в порядке, соответствующем буквам.

А) имбирь

Б) ландыш

В) чеснок

Г) тюльпан

Д) картофель

Е) щитовник

ВИДОИЗМЕНЕНИЯ РАЗНЫХ ОРГАНОВ

Установите соответствие между примерами видоизменений у растений и частями побега: 1) стебель, 2) лист, 3) почка. Запишите цифры 1-3 в порядке, соответствующем буквам.

А) чешуя корневища пырея ползучего

Б) донце луковицы нарцисса

В) сочная осевая часть клубня картофеля

Г) кочан краснокочанной капусты

Д) ловчий аппарат венериной мухоловки

Е) колючка барбариса

ВЕГЕТАТИВНЫЕ — ГЕНЕРАТИВНЫЕ

Выберите два верных ответа из пяти и запишите цифры, под которыми они указаны. Какие из органов растения относятся к вегетативным?

1) семя

2) кочан

3) семяпочка

4) пестик

5) луковица

Установите соответствие между органами растений и группами органов: 1) вегетативные, 2) генеративные. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) корнеплод

Б) цветок

В) клубень

Г) семя

Д) лист

Е) плод

Установите соответствие между частями растений и видами органов: 1) вегетативные, 2) генеративные. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.

А) клубнелуковица

Б) шишка

В) ягода

Г) соцветие

Д) колючка

АГРОТЕХНИКА

Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Рыхление почвы и прополку сорняков в посевах культурных растений проводят для

1) улучшения дыхания растений

2) уменьшения испарения воды из почвы

3) сокращения испарения воды растениями

4) усиления оттока органических веществ из листьев к корням

5) улучшения снабжения растений неорганическими веществами

6) ослабления конкуренции между культурными и сорными растениями

Установите последовательность действий селекционера при прививке растения. Запишите соответствующую последовательность цифр.

1) срезание с культурного растения почки с участком коры

2) формирование надреза в коре подвоя

3) вставка почки в надрез

4) выращивание морозоустойчивых растений

5) фиксация привоя к подвою бинтом или тканевой лентой

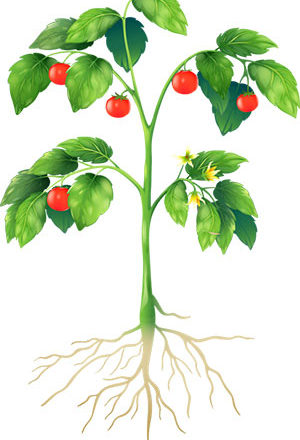

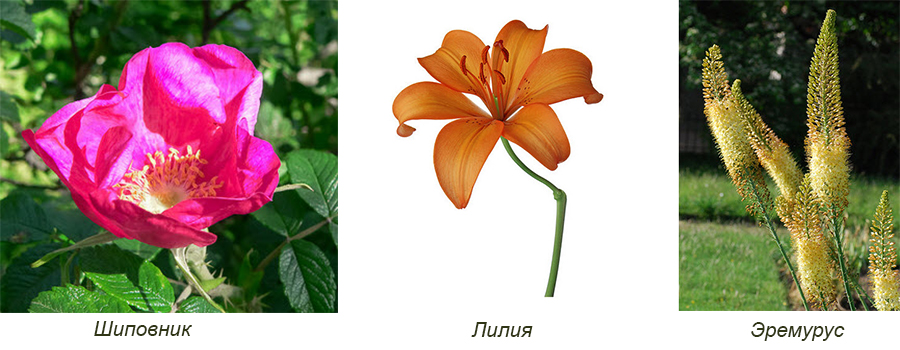

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. Какие признаки характерны для растения, изображённого на рисунке?

1) многолетнее развитие

2) наличие черешковых листьев

3) размножение с помощью корневища

4) жизненная форма – кустарник

5) образование семян

6) стержневая корневая система

Установите соответствие между растениями и их жизненными формами: 1) дерево, 2) кустарник, 3) трава. Запишите цифры 1 и 2 в правильном порядке.

А) липа

Б) клевер

В) шиповник

Г) овес

Д) тополь

Е) ежевика

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. Почему элодею канадскую называют «водяной чумой»?

1) образует густые заросли

2) при благоприятных условиях размножается вегетативно и заселяет другие водоемы

3) является сильным аллергеном

4) занесена в Европу искусственно

5) благодаря ей распространяются инфекции

6) служит кормовой базой для многих видов рыб

Bio-Lessons

Все растения разнообразны и отличаются друг от друга по строению. Существуют растения, чьи тела не подразделяются на отдельные органы и все клетки имеют сходное строение.

К таким представителям растительного мира относятся водоросли. Тело водорослей не делится на органы и называется талломом или слоевищем.

Их упрощенное строение определило их название — низшие растения.

Тело водоросли (таллом)

Растения, тела которых состоят из разных органов (стебля, листьев), называют высшими растениями. К ним относятся мхи, папоротники, хвощи, плауны, семенные растения.

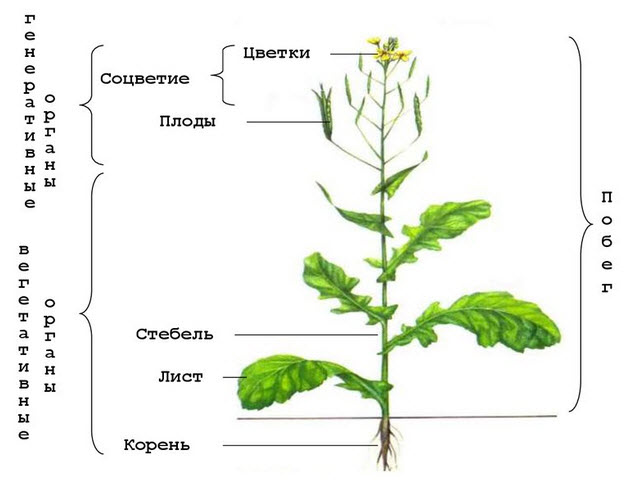

Органы растений

Орган — это часть тела организма, которая имеет определенное строение и выполняет одну или несколько функций. Органы цветкового растения — побег (стебель, листья, почки), корень, цветок, плод, семя.

У высших растений различают два типа органов:

- вегетативные (от лат. вегетативус — растительный) — побег и корень;

- генеративные (от лат. генераре — рождать, производить) — цветок, плод, семя, ответственные за размножение.

К вегетативным органам относятся части тела растений, обеспечивающие рост, питание, дыхание, водоснабжение и т. д. Особенно хорошо они развиты у цветковых растений. Размножение растений вегетативными органами называется вегетативным.

Органы цветкового растения

Корень и побег

Корень и побег — два главных органа высших растений. С их помощью растение получает необходимые для своей жизни вещества, т. е. это охватывает природную среду, почву и воздух.

Побег состоит из стебля, листьев и почек. Стебель, лист и почка — части побега, их тоже называют органами растения.

Органы, осуществляющие половое размножение, называются генеративными. К генеративным органам относится цветок, из которого появляется плод с семенем.

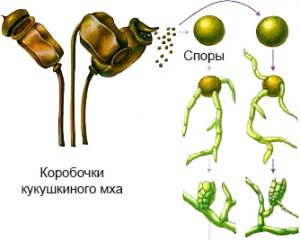

В генеративном органе развиваются особые половые клетки, или гаметы.На побегах некоторых растений бывают образования, где развиваются споры. Споры — это особые клетки, покрытые двойной оболочкой. С помощью спор такие растения, как папоротник, размножаются и распространяются по земле.

Семенные и споровые растения

Растения, у которых образуются семена, называют семенными. Цветущие семенные растения называют цветковыми.

Рис.4 Цветковые (покрытосеменные) растения

Все растения, у которых есть цветок, образуют плоды с семенами. То есть их семена снаружи «покрыты» плодом. Поэтому цветковые растения еще называют покрытосеменными.

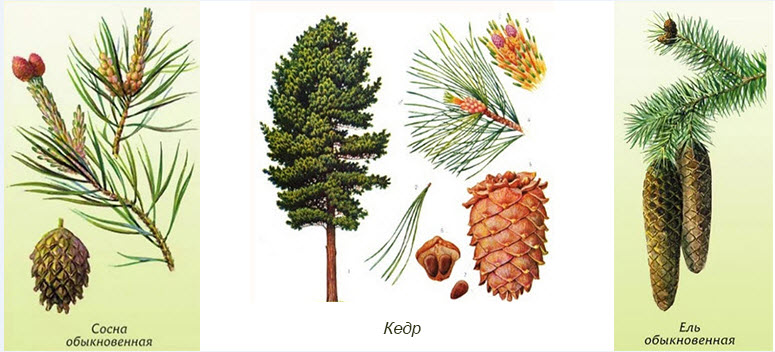

Голосеменные растения образуют семена, но не цветут, поэтому у них нет плодов. За это свойство их называют голосеменными. Особенно распространены хвойные. Они называются хвойными потому, что у них, в отличие от других растений, листья имеют форму иголок.

К ним относятся сосна, ель и др. Хвойные появились на несколько миллионов лет раньше, чем цветковые.

Споры — очень мелкие, невидимые глазу клетки. Они очень легкие, сухие, далеко распространяются по воздуху или воде. Попадая в благоприятные условия, споры начинают расти, и из них образуется новое поколение растений.

К растениям, размножающимся и распространяющимся с помощью спор, относятся мхи, плауны, хвощи, папоротники.

Растения, размножающиеся с помощью спор, называются споровыми.

Прорастание спор мха

Семенные и споровые растения — представители растительного царства. Они зеленого цвета, так как в их клетках содержится хлорофилл. За счет хлорофилла растения на свету образуют органические вещества и выделяют кислород. Благодаря этому свойству растения имеют огромное значение для жизни на Земле.

Растительные ткани

Увеличительные приборы

Водоросли называют низшими растениями, их тела не состоят из отдельных органов, все клетки их тел одинаковы. Растения, тела которых состоят из разных органов (стебля, листьев), называют высшими растениями. У высших растений различают два типа органов: вегетативные — побег и корень и генеративные цветок, плод, семя, ответственные за размножение.

ИсточникРастения, у которых образуются семена, называют семенными. Цветковые растения еще называют покрытосеменными. Голосеменные растения образуют семена, но не цветут, поэтому у них нет плодов. Растения, размножающиеся с помощью спор, называются споровыми.