Корень растения, его значение и функции

Корень — это осевой орган растения, служащий для укрепления растения в субстрате и поглощения из него воды и растворенных минеральных веществ. Кроме того, в корне синтезируются различные органические вещества (гормоны роста, алкалоиды и др.), которые затем перемещаются по сосудам ксилемы в другие органы растений или остаются в самом корне. Часто он является местом хранения запасных питательных веществ (корневище, клубень. ).

У корнеотпрысковых растений (осины, тополя, ивы, малины, вишни, сирени, осота полевого и др.) корень выполняет функцию вегетативного размножения: на корнях у них образуются придаточные почки, из которых развиваются надземные побеги — корневые отпрыски.

Образование корней было значительным эволюционным достижением, благодаря которому растения приспособились к более совершенному почвенному питанию и смогли образовывать крупные побеги, поднимающиеся вверх, к солнечному свету.

Виды корней и типы корневых систем

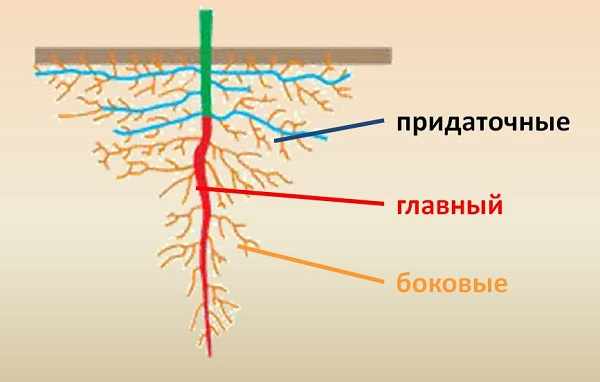

Корень, развивающийся из зародышевого корешка семени, называется главным. От него отходят боковые корни, способные к ветвлению. Корни могут формироваться также на надземных частях растений — стеблях или листьях; такие корни называются придаточными. Совокупность всех корней растения составляет корневую систему.

Корень. Определение зоны роста корня

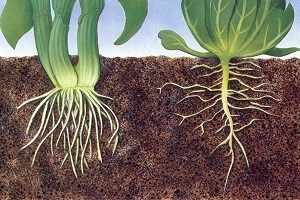

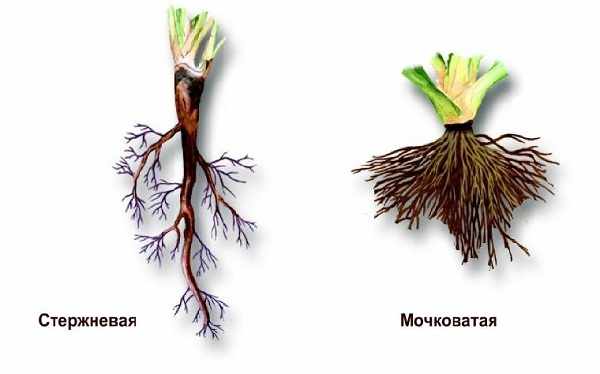

Различают два основных типа корневых систем: стержневую, имеющую хорошо развитый главный корень, который длиннее и толще других, и мочковатую, в которой главный корень отсутствует или не выделяется среди многочисленных придаточных корней. Стержневая корневая система характерна главным образом для двудольных растений, мочковатая — для большинства однодольных.

Корень растет в длину благодаря делению клеток верхушечной (апикальной) меристемы. Кончик корня покрыт в виде наперстка корневым чехликом, который защищает нежные (слетки апикальной меристемы от механических повреждений и способствует продвижению корня в почве.

Корневой чехлик, состоящий из живых тонкостенных клеток, непрерывно обновляется: но мере того как с его поверхности слущиваются старые клетки, меристема образует новые молодые клетки. Клетки чехлика продуцируют обильную слизь, которая обволакивает корень, облегчая его скольжение между частицами почвы. Кроме того, слизь создает благоприятные условия для поселения полезных бактерий. Она может также влиять на доступность почвенных ионов и обеспечивать кратковременную защиту корня от высыхания, Продолжительность жизни клеток корневого чехлика А—9 дней в зависимости от длины чехлика и вида растения.

Анатомия корня

Анатомия корня. На продольном разрезе кончика корня можно выделить несколько зон: деления, роста, всасывания и проведения (рис. 1).

Рис. 1

Зоны молодого корня

(А—общий вид; Б —продольный разрез верхушки корня): I — корневой чехлик; II — зона роста; III — зона корневых волосков (зона всасывания); IV—зона проведения; I —закладывающийся боковой корень; 2 — корневые волоски на эпиблеме; 3 -— эпиблема; 4 — экзодерма; 5 — первичная кора; б — эндодерма; 7 — перицикл; 8 — осевой цилиндр; 9 — клетки корневого чехлика; 10 — апикальная меристема.

6 вещей, Которые Нужно Знать про Корень Растения. Поперечное строение корня

Зона деления находится под чехликом и представлена клетками апикальной меристемы. Ее длина около 1 мм. За зоной деления расположена зона растяжения (зона роста) длиной всего несколько миллиметров. Рост клеток именно в этой зоне обеспечивает основное удлинение корня. Зона всасывания (зона корневых волосков) длиной до нескольких сантиметров начинается над зоной растяжения; функция данной зоны понятна из ее названия.

Необходимо отметить, что переход от одной зоны к другой происходит постепенно, без резких границ. Некоторые клетки начинают удлиняться и дифференцироваться еще в зоне деления, в то время как другие достигают зрелости в зоне растяжения.

Поступление почвенного раствора в корень происходит преимущественно через зону всасывания, поэтому чем больше поверхность этого участка корня, тем лучше он выполняет свою основную всасывающую функцию. Именно в связи с этой функцией часть клеток кожицы вытянута в корневые волоски длиной 0,1—8 мм (см. рис. 1).

Почти всю клетку корневого волоска занимает вакуоль, окруженная тонким слоем цитоплазмы. Ядро располагается в цитоплазме возле верхушки волоска. Корневые волоски способны охватывать частички почвы, как будто срастаются с ними, что облегчает поглощение из почвы воды и минеральных веществ. Поглощению способствует также выделение корневыми волосками различных кислот (угольной, яблочной, лимонной, щавелевой), которые растворяют частички почвы.

Рис. 2

Макросъемка проростка салата

на снимке отчетливо видны

все корневые зоны

Формируются корневые волоски очень быстро (у молодых сеянцев яблони за 30—40 ч). У одной особи четырехмесячного растения ржи примерно 14 млрд. корневых волосков с площадью поглощения около 400 м2 и суммарной длиной более 10 тыс. км; поверхность всей корневой системы, включая корневые волоски, составляет примерно 640 м2, т. е. в 130 раз больше, чем у побега.

Функционируют корневые волоски недолго — обычно 10—20 дней. Сменяют отмершие корневые волоски в более нижней части корня новые. Таким образом, наиболее деятельная, всасывающая зона корней все время перемещается вглубь и в стороны вслед за растущими кончиками разветвлений корневой системы. При этом общая всасывающая поверхность корней все время увеличивается.

Рис. 3

Макросъемка корня ростка салата

на снимке отчетливо виден корневой чехлик

Далее располагается зона проведения воды и минеральных веществ в надземные части растения. Она составляет основную массу корня. В этой зоне отсутствуют корневые волоски и образуются боковые корни.

На поперечном разрезе в корне отличают кору и центральный цилиндр (рис. 1 и 4). Первичная кора покрыта своеобразным эпидермисом, клетки которого участвуют в образовании корневых волосков. В связи с этим эпидермис корня называется ризодермой или эпиблемой.

В состав первичной коры входят экзодерма, паренхима и эндодерма. Экзодерма состоит с одного или нескольких слоев клеток, стенки которых способны утолщаться. После отмирания эпидермы эти слои коры выполняют функцию покровной ткани. Утолщения оболочки имеет и внутренний слой коры — эндодерма.

Осевой, или центральный, цилиндр состоит из проводящей системы (ксилемы и флоэмы), окруженной кольцом живых клеток перицикла, способного к меристематической деятельности.

Рис. 4

Поперечный срез корня

(А — однодольного, Б — двудольного растения): 1— центральный (осевой) цилиндр; 2 — остатки эпибле-мы; 3 — экзодерма; 4 — паренхима первичной коры; 5 — эндодерма; 6 — перицикл; 7 — флоэма; 8 — ксилема; 9 — пропускные клетки эндодермы; 10 — корневой волосок.

За счет деления клеток перицикла образуются боковые корни. Внутреннюю часть центрального цилиндра у большинства корней занимает сложный проводящий пучок радиального строения: радиально расположенные участки первичной ксилемы чередуются с участками первичной флоэмы. У однодольных и папоротников первичная структура корня сохраняется в течение всей жизни. У двудольных и голосеменных растений за счет деятельности камбия образуется вторичная структура корня: в центральном цилиндре происходят изменения (камбий образует вторичные проводящие ткани), обусловливающие рост корня в толщину.

Минеральное питание растений

Минеральное питание—это совокупность процессов поглощения из почвы, передвижения и усвоения макро- и микроэлементов (N, Р, К, Са, Mg, Mn, Zn, Fе, Си и др.), необходимых для жизни растительного организма. Вместе с фотосинтезом минеральное питание составляет единый процесс питания растений.

Поступление воды и растворенных веществ в клетки корня через биологические мембраны осуществляются благодаря таким процессам, как осмос, диффузия, облегченная диффузия, активный транспорт.

Главными движущими силами, обеспечивающими передвижение почвенного раствора по сосудам корня и стебля к ночкам, листьям и цветкам, являются присасывающая сила транспирации и корневое давление.

Виды корня

Видоизменения (метаморфозы) корней. В процессе исторического развития корни многих видов растений приобрели, помимо основных, некоторые дополнительные функции. Одной из таких функций является запасающая. Утолщенный в результате откладывания питательных веществ главный корень называется корнеплодом.

Корнеплоды образуются у ряда двулетних растений (репы, моркови, свеклы, брюквы и др.). Утолщения боковых или придаточных корней (ятрышник, любка, чистяк, георгин и др.) называются корневыми клубнями или корневыми шишками. Запасные питательные вещества корнеплодов и корневых клубней расходуются на образование и рост вегетативных и генеративных органов растений.

У многих растений развиваются сократительные, воздушные, ходульные и другие виды корней.

Сократительные, или втягивающие, корни способны значительно сокращаться в продольном направлении. При этом они втягивают нижнюю часть стебля с почками возобновления, клубни, луковицы глубоко в почву и таким образом обеспечивают перенесение неблагоприятного холодного зимнего периода. Такие корни имеются у тюльпана, нарцисса, гладиолуса и др.

У тропических растений придаточные воздушные корни способны улавливать атмосферную влагу, а мощные ветвистые ходульные корни на стволах мангровых деревьев обеспечивают сопротивляемость растений прибойным волнам. Во время отлива деревья возвышаются на корнях, как на ходулях.

Растения, произрастающие на болоте или почвах, бедных кислородом, образуют дыхательные корни. Это отростки боковых корней, растущие вертикально вверх и возвышающиеся над водой или почвой. Они богаты воздухоносной тканью — аэренхимой — с крупными межклеточными пространствами, через которые атмосферный воздух поступает в подземные части корней.

У растений-паразитов (омела, повилика) развиваются корни-присоски. Они внедряются в ткани питающего их растения, после чего проводящие системы обоих растений объединяются.

ИсточникЗначение слова «корень»

1. Подземная часть растения, посредством которой оно укрепляется в почве и получает из земли воду с растворенными в ней минеральными веществами. Корни деревьев плохо держались в илистой почве. Паустовский, Колхида. Василий Петрович полол под вишнями бурьян и вырывал с корнем наиболее упорные кустики желтой ромашки.

Катаев, Хуторок в степи. || Древесина или вещество этой части растения. Лакричный корень. Мыльный корень. | Об отдельном растении (при счете). Тохпан добавил, что молодежь берется посадить уже пятьдесят тысяч корней без отрыва от основной работы.

А. Кожевников, Живая вода. — Усадьба тридцать соток —, садок яблоневый на двенадцать корней, двадцать виноградных кустов. Закруткин, Плавучая станица. || мн. ч. (коре́нья, -ьев). Подземные части и зелень некоторых растений (моркови, петрушки, сельдерея и т. п.), употребляемые в пищу. Суп с кореньями.

2. Внутренняя, находящаяся в теле часть волоса, зуба, ногтя. Корень зуба. Корни волос. || Основание, место соединения органа с телом.

Корень языка.

3. перен. Начало, источник, основа чего-л. Корень зла. Корень ошибок. □ — Из глубины тысячелетий идут корни нашего советского братства. А. Кожевников, Живая вода. || Устар. и разг. Род, семья; начало поколения. В Скобеевке было более двадцати дворов Борисовых и все — от одного корня.

Фадеев, Последний из удэге. — С кем дружишь — мне говори. Я их отцов всех знаю. Какого кто корня, мне все известно. Горбатов, Мое поколение.

4. Грамм. Основная часть слова (без приставок и суффиксов), которая не поддается дальнейшему разложению на значащие составные части.

5. Мат. Число, дающее данное число при возведении его в определенную степень. Извлечь квадратный корень. Кубический корень.

В корне — совсем, совершенно. [Раглан] всем видом своим показывал, что он в корне не согласен с тем, что хотят ему навязать. Сергеев-Ценский, Севастопольская страда.

На корню́ — 1) в несжатом, нескошенном виде (о хлебе, траве); 2) перен. в самом начале, не дав развиться. Ничто душой не позабыто И не завянет на корню. Твардовский, За далью — даль.

Пустить корни — 1) прочно, надолго обосноваться где-л.; 2) получить особую силу, постоянство (о чувствах, привычках и т. п.). Привычка пустила во мне слишком глубокие корни. Видеть ежедневно Олесю — стало для меня больше, чем необходимостью. Куприн, Олеся.

Врасти (или прирасти) корнями — долго живя где-л., в какой-л. обстановке, привыкнуть, привязаться. Мы так глубоко вросли корнями у себя дома, что, куда и как надолго бы я ни заехал, я всюду унесу почву родной Обломовки на ногах. И. Гончаров, Фрегат «Паллада».

Подорвать (или подрубить, подкосить, подсечь) под корень — подорвать самое основание чего-л.; причинить непоправимый вред. [Яков] под корень подорвал разгульной жизнью крепкое — хозяйство отца. М. Горький, Трое.

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

- Ко́рень (лат. radix) — осевой, обычно подземный вегетативный орган высших сосудистых растений, обладающий неограниченным ростом в длину и положительным геотропизмом. Корень осуществляет закрепление растения в почве и обеспечивает поглощение и проведение воды с растворёнными минеральными веществами к стеблю и листьям.

На корне нет листьев, в клетках корня нет хлоропластов.

Кроме основного корня, многие растения имеют боковые и придаточные корни. Совокупность всех корней растения называют корневой системой. В случае, когда главный корень незначительно выражен, а придаточные корни выражены значительно, корневая система называется мочковатой. Если главный корень выражен значительно, корневая система называется стержневой.

КО’РЕНЬ, рня, мн. рни, рне́й, м. 1. Вросшая в землю часть растения, через к-рую оно всасывает соки из почвы. Бурей выворотило

деревья с корнями. Дуб глубоко пустил корни в землю.

|| Древесина или вещество этой части растения. Лакричный к. Мыльный к. (см. мыльный). 2. У волос, зубов, ногтей, когтей и т. п. часть, вросшая в тело. К. зуба. Корни волос. || Основание, место, которым орган соединяется с телом (редко).

К. языка. 3. перен. Начало, происхождение (книжн.). Корни крепостного права теряются в отдаленной древности. || Род, поколение, сословие (устар.). Боярский к. 4. перен. Основа, суть, источник (книжн.).

К. зла. К. всех бед. Иметь глубокие крепкие корни в чем-н. Докопаться до корня. Большевистская советская революция подрезывает корни угнетения и неравенства женщин. Лнн. 5.

Основная часть слова без приставок и суффиксов (грам.). Корнем слова «извозчик» является «воз». 6. Величина, к-рая при возведении в определенную степень дает данное число (мат.). Извлечь квадратный к. Кубический к. из 8 равняется двум.

К. пятой степени из 243 равен трем. || Решение уравнения, величина искомого, превращающая уравнение в тождество (мат.) К. уравнения. ◊

В корне — совсем, совершенно. В корне неправильное решение. В корне ошибочно. Пресечь что-н. в корне.

На корню́ (хлеб, рожь, овес и т. п.; с.-х.) — не сжатый, в растущем состоянии. Продать хлеб на корню.

В корень запрячь — коренником, в оглобли (при наличии пристяжных). Эту лошадь можно запрягать и в корень и в пристяжку.

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

ко́рень

1. ботан. разветвлённая подземная часть растения, орган, обеспечивающий закрепление (укоренение) в почве, подпитку водой и другими веществами, а в отдельных случаях и для вегетативного размножения ◆ Любимая пища фазанов — корни трав, которые они выкапывают своими крепкими ногами. М. А. Лялина, «Путешествия H. М. Пржевальского в восточной и центральной Азии», 1891 г. (цитата из НКРЯ) ◆ Лес не так высок, но колючие кусты, хмель и другие растения переплетают неразрывною сеткою корни дерев, так что за 3 сажени нельзя почти различить стоящего человека. Лермонтов, «Вадим», 1833 г.

2. обычно мн. ч. родословная, поколение; предки ◆ Читатели этих строк видят, что я по всем линиям происходил от немецких корней, — он научил меня быть русским, потому что сам был истинно русский человек, душою и сердцем. Н. И. Греч, «Записки о моей жизни», 1849–1856 г. (цитата из НКРЯ) ◆ Иегуди говорил на всех языках — немецком, английском, польском, французском и даже русском, поскольку у него были русские корни. Сати Спивакова, «Не всё», 2002 г. (цитата из НКРЯ)

3. анат. скрытая, заглублённая часть основания чего-либо, например органа живого организма (волоса, зуба и т. п.) ◆ Такая процедура улучшает кровоснабжение головы и укрепляет корни волос. И. Покровская, М. Алексейкина, «По волосам не плачут», 1999.03.15 г. // «Здоровье» (цитата из НКРЯ) ◆ В толще зуба имеется небольшая полость зуба, cavitas dentis, которая образуется из полости коронки, продолжающейся в корень зуба в виде канала корня зуба. Рудольф Самусев, Юрий Селин, «Анатомия человека», 2003 г. (цитата из НКРЯ)

4. перен. скрытый источник, первопричина какого-либо явления (часто с негативной коннотацией: корень проблемы, корень зла, корень всех бед) ◆ Но оказалось, что эти грани ленинского характера не были главными, основными, определяющими суть, корень рождающейся нови. Василий Гроссман, «Всё течёт», 1955–1963 г. (цитата из НКРЯ) ◆ Нужен ли нам этот жёсткий западный мир? Или, как утверждают некоторые «патриоты», нам навечно предназначен социализм, уходящий корнями в общинный строй? Григорий Горин, «Нигде столько не жалуются на жизнь…» (1991) // «Столица», советский еженедельный общественно-политический журнал. — Выпуск № 28 (34). — Июль 1991 г. (цитата из НКРЯ) ◆ В этом был корень всех трудностей экспериментаторов вплоть до Лебедева. Геннадий Горелик, «Андрей Сахаров. Наука и свобода», 2004 г. (цитата из НКРЯ)

5. лингв. основная, центральная часть слова, несущая его лексическое значение ◆ Корень имеется в каждом слове, и слово может состоять из одного или нескольких корней.

6. матем. число, при подстановке в уравнение дающее тождество; при подстановке в многочлен дающее 0 ◆ Темой лекции было нахождение корня трёхчлена.

7. матем. число, получаемое из данного с помощью операции, обратной возведению в степень; функция, возвращающая данное число ◆ Он с удивительной лёгкостью вычислял квадратный корень из шестизначного числа с точностью до второго знака после запятой.

ИсточникЧто такое корень растения?

Что такое корень? Он представляет собой очень важный растительный орган, обеспечивающий его рост и жизнедеятельность. Появление этого органа ученые связывают с этапом освоения флоры земной поверхности.

Корень — это подземная часть растения, которая обладает верхушечным ростом и имеет радиальное строение.

Основными функциями корня являются:

- якорная – то есть удержание растения в почве;

- и поглощающая — получение из земли воды и минеральных веществ, переносимых через ксилему (водопроводящую ткань) ко всем надземным растительным частям для производства процесса фотосинтеза.

Кроме того, синтезируемые в надземной части растения органические вещества, а также в самом корне гормоны, аминокислоты, алкалоиды и др., накапливаются в нем и являются запасом питательных веществ. Корень также представляет собой орган вегетативного размножения растения.

Наряду с определением, что такое корень, всегда фигурирует понятие корневой системы, которую образуют все корни растения в совокупности. Различают главный, придаточные и боковые корни.

Главный (или первичный) корень получает свое развитие еще в зародышевом корешке. У цветковых и голосеменных растений главный корень является основным, обладает неограниченным ростом и положительным геотропизмом (то есть дает правильное направление для роста растения).

Придаточные корни являются вторичными и отрастают от стеблей, старых корней или листьев.

Боковые корни произрастают от главного и придаточных.

Корневые системы по своему типу являются стержневыми или мочковатыми. При стержневой корневой системе первичный корень сильно выражен. Такой системой обладают преимущественно двудольные растения (например, морковь, одуванчик, арбуз, подсолнечник). При мочковатой корневой системе рост главного корня мало выражен, он не выделяется среди придаточных корней (например, корень валерианы, подорожника, ржи). Такая корневая система типична в основном для однодольных растений.

Внутреннее строение корней

Что такое корень, с точки зрения его внутреннего строения? В центре его располагается проводящая система корня, состоящая из ситовидных трубок и сосудов. Сосуды обеспечивают транспортировку воды вместе с растворенными в ней полезными веществами к надземной части растения от волосков корней. Ситовидные трубки, наоборот, транспортируют органические растворы от наземных органов к клеткам корня. Клетки образовательной ткани корня (камбия) непрерывно делятся и обеспечивают этим рост корней в толщину.

Что такое корень, и все его основные зоны хорошо видны на продольном разрезе.

Корневой чехлик образован покровной тканью и покрывает верхушку корня, защищая его как колпачок от различных повреждений. Другой его функцией является способствование продвижения корня в земле.

Зона деления расположена сразу же под корневым чехликом и состоит из мелких клеток образовательной ткани, которые своим постоянным делением обеспечивают рост корня.

Зона растяжения образована совсем еще молодыми, только растущими клетками, вытягивающимися в продольном направлении и этим осуществляющими рост корня в длину.

Если растение осторожно выкопать, то можно увидеть, как корешки оплетают частицы почвы, эту часть называют зоной всасывания. Она покрыта корневыми волосками, функцией которых является всасывание воды с питательными веществами. Волоски имеют слизневую поверхность.

Выше всасывающей зоны находится зона проведения, образованная проводящей тканью и составляющая большую часть длины корня. По сосудам корня вверх по стеблю продвигаются вода и минеральные вещества, которые непосредственно в ней растворены.

У некоторых растений корни могут быть видоизменены в связи с появлением неблагоприятных для роста растения условий и обеспечивающих приспособление к ним.

ИсточникУрок биологии по теме «Корень – главный орган растения». 6-й класс

Цель: Познакомить обучающихся с корнем, как функциональной структурой растительного организма.

- Сформировать у учащихся новые понятия – корневая система, главный корень, боковые корни, придаточные корни, мочковатая и стержневая корневая системы, корневой чехлик, зона деления, растяжения, корневые волоски, видоизменения корней.

- Разъяснить особенности строения клеток и зон корня в связи с выполняемыми функциями.

- Продолжить формирование умения делать выводы на основании результатов лабораторной работы.

- Сформировать у учащихся умение разъяснять особенности строения корня и корневых систем, сравнивать строение и развитие стержневой и мочковатой корневых систем.

- Развивать навыки работы с биологическими терминами, учебником и практические умения по распознаванию и определению корней, корневых систем, видоизменениями корней.

- Воспитывать у учащихся бережное отношение к зеленым растениям, к природе.

- Натуральная наглядность: проростки фасоли, гороха, пшеницы с развитыми корнями (на каждый стол), микропрепараты, комнатные растения: плющ, монстера, фикус мелколиственный, муляжи корнеплодов, луковицы с корнями, гербарии, препаровальные иглы, лупы, микроскоп.

- Таблицы “Типы корневых систем”, “Зоны корня”. Учебник Биология “Бактерии. Грибы. Растения” автор В.В. Пасечник. Рабочая тетрадь к учебнику В.В. Пасечника “Биология. 6 класс”

Ход урока

Эпиграф к уроку:

“Как ни тонок, неприметен

Под землёю корешок,

Но не может жить на свете

Без него любой цветок!”

В.Жак.

Актуализация знаний.

Верхушка говорила с похвальбою:

“Моя обитель – небо голубое,

А ты, о корень, житель подземелья”.

Но корень возмутился: “Пустомеля!

Как ты смешна мне со своею спесью:

Не я ль тебя вздымаю к поднебесью?”

А.Ибрагимова.

Учитель. Как вы думаете, ребята, могут ли растение жить без корня? Корень – это подземный вегетативный орган высших растений (кроме мхов). Совокупность всех корней растения образует корневую систему

- Минеральное питание.

- Закрепление растения в почве и удержание подземной части растения.

- Накопление питательных веществ.

- Служит органом вегетативного размножения.

Происхождение корней.

Учитель Развитие корневой системы связано с освоением растениями суши.

Виды корней, типы корневых систем.

Учитель При прорастании семян первым развивается зародышевый корешок. Он расположен ближе к отверстию в семени, которое является остатком пыльцевхода семязачатка. В это отверстие проникает вода, воздух и зародышевый корешок быстро растет в почве, добывая из неё необходимые организму воду и минеральные соли. При дальнейшем росте он становится главным.

В течение жизни от главного корня отходят боковые корни, приблизительно сходные между собой по строению. В состав корневой системы входят также придаточные корни, развивающиеся из основания побега, они тоже могут давать боковые корни. Если главный корень развит больше остальных, то такую корневую систему называют стержневой (АРБУЗ, ПОДСОЛНЕЧНИК, МОРКОВЬ), если корневая система представлена придаточными и боковыми корнями, а главный корень не выделяется, то её называют мочковатой (ПОДОРОЖНИК, РОЖЬ, ЛУК).

Лабораторная работа: “Стержневая и мочковатая корневые системы”.

1. Рассмотрите проросшие семена фасоли, гороха, тыквы. Какой корень вы видите? Запишите в тетрадь

2. Рассмотрите корневые системы предложенных вам растений. Чем они различаются?

3. Отберите растения со стержневой корневой системой.

4. Отберите растения с мочковатой корневой системой.

5. По строению корневой системы определите, какие растения однодольные, какие – двудольные.

6. Заполните таблицу:

| Название растения | Тип корневой системы | Особенности строения корневой системы |

Строение и рост корня.

Учитель. Рост корня – это увеличение их длины, объема, массы. Участок верхушки корня, за счет которого он растет, называют зона роста. Растущая часть покрыта корневым чехликом, он как колпачок защищает верхушку корня от повреждений (покровная ткань).

Под корневым чехликом находится растущая часть корня, или зона деления, она состоит из образовательной ткани – мелких живых клеток, которые интенсивно делятся и формируют другие зоны и ткани корня. Молодые клетки растут и вытягиваются в продольном направлении. Этот процесс происходит в зоне растяжения. Главная задача корня – поглощение воды из почвы.

Если осторожно выкопать молодое растение, можно увидеть, что корешки тесно оплетают частицы земли, здесь находится зона всасывания или зона корневых волосков. Корневые волоски – это сильно удлинённые выросты наружных клеток кожицы корня. Длина корневых волосков обычно не более 10 мм. Существуют корневые волоски несколько дней.

По мере роста корня образуются новые корневые волоски. Выше зоны всасывания, находится зона проведения, (проводящая ткань) в ней расположены сосуды, по которым вода поднимается вверх к стеблю и листьям под действием силы корневого давления. Корни растут в течение всей жизни растения.

Рост корня осуществляется посредством деления и растяжения клеток, находящихся на верхушке (кончике) корня. Все корни нарастают верхушкой. Рост корня всегда направлен вниз. В этом выражается чувствительность растения к земному притяжению. Такое явление получило название геотропизм – “тяга, поворот к земле”

- Рассмотрите проростки пшеницы, гороха невооруженным глазом, затем в лупу. Найдите корневой чехлик.

- Обратите внимание на часть корня выше корневого чехлика, найдите выросты в виде пушка — корневые волоски.

- Положите корешок в каплю воды, подкрашенную чернилами, и рассмотрите под микроскопом.

- Что общего в строении корневого волоска и клетки кожицы лука? Чем объясняется различие в их форме?

- Сделайте вывод.

Видоизменения корней.

Сообщение учащегося. Некоторые растения откладывают в видоизменённых корневых клубнях, которые образуются не на главном, а на боковых или придаточных корнях, часть созданных питательных веществ про запас. А у плюща развиваются корни присоски, с их помощью это растение цепляется за опору и растет, карабкаясь вверх по стволам деревьев.

У некоторых тропических растений (баньяна) корни начинают расти на широко раскинувшихся ветвях. Достигнув земли, они утолщаются и превращаются в подпорки для кроны дерева, эти корни служат не только для опоры, но и для питания растения.

У мангров — деревьев и кустарников, растущих на низких берегах теплых морей, где в почве имеется избыток воды и недостаток кислорода, появляются необычные корни — дыхательные. Они растут не вверх, а вниз и, выходя на поверхность, поглощают кислород из воздуха. У многих орхидей, живущих во влажных тропических лесах, на стволах и ветвях деревьев имеются воздушные придаточные корни. Они поглощают влагу и минеральные соли непосредственно из воздуха

IV. Закрепление материала и подведение итогов урока.

- главный корень

- боковые корни

- придаточные корни

- воздушные корни

- побег

- корень

- плод

- клубень

- всасывания

- проведения

- роста

- деления

- всасывания

- роста

- проведения

- деления

- придаточные корни

- главный корень

- боковые корни

- боковые и придаточные корни

- пшеницы

- чеснока

- одуванчика

- овса

- придаточными

- боковыми

- воздушными

- корневыми волосками

- обеспечивает передвижение веществ по растению

- выполняет защитную функцию

- придает прочность корням

- участвует в делении клетки

- покровной

- проводящей

- образовательной

- основной

- в нем откладываются в запас вещества

- обеспечивает минеральными солями

- в нем образуются органические вещества

- обеспечивает водой

V. Подведение итогов урока.

VI. Домашнее задание параграфы 19, 20, 21 задание: рабочая тетрадь № 62, 64, 65, 67.

ИсточникСтроение корня растения зоны корня и их функции

Строение корня растения изучает наука ботаника. Изучение данного материала поможет узнать особенности этой части растений.

Что такое корень

Корень – постоянно растущий и развивающийся орган. Самая главная его функция – это выполнение роста и жизнедеятельности растения. Это и обеспечение питанием, а также дыхательная функция. Длина и форма его постоянно меняется с ростом стебля.

Внутри этого органа находятся все витамины и вещества, которые получены и образованы путем синтеза.

Зоны корня

Подробные таблицы с описанием зон корневой системы можно посмотреть в учебных пособиях по ботанике. Мы расскажем основные моменты.

В структуре корневой системы выделяют важные зоны от верхушки до хвоста. Корневой чехлик служит прикрытием хвостовой части, защищает конец от повреждений. С каждым ростом конца корня можно наблюдать образующиеся сморщивания чехлика и появления новых его клеток.

Ниже чехлика расположена зона деления. Здесь происходит клеточное размножение. Длина этой зоны обычно составляет всего лишь несколько миллиметров. Над ней располагается зона роста, в которой эти клетки вытягиваются в длину.

Далее идет зона всасывания. Ее длина около одного сантиметра. Здесь образуются проростки. Они носят название корневые волоски. Все они отчетливо видны невооруженным взглядом, и вместе образуют белый тонкий пушок на корешке.

Корневые волоски состоят из ядра, оболочки, лейкоцитов и цитоплазмы.

Зона всасывания обеспечивает питание жидкостью и минералами. Корневые волоски проникают между клетками почвы и поглощают питание. Далее питательные вещества продвигаются по внутренним клеткам корня к зоне проведения. Эта зона осуществляет переход необходимых важных элементов питания к клеткам стебля.

Между корнем и стеблем происходит непрерывная взаимосвязь. От стебля в корень попадают все необходимые для его роста органические питательные вещества. Зона проводящей системы находится и в кончике корня. С помощью волокон происходит взаимодействие между элементами корня.

Видоизменения корней

Для выживания в различных условиях у растений могут быть совершенно разные по виду корни. Особенности растения плюща помогают ему забираться на любую возвышенность с помощью корней-прицепок.

Корнеплоды имеются у брюквы, репы, моркови. В основном это двулетние растения. Если человеку надо получить семена, то плод оставляют на будущий год. Но, в основном, корнеплоды едят.

Корневые клубни имеются у лилий, георгинов и других цветов. В них накапливаются все полезные вещества для питания. Они образуются из боковых или придаточных корней.

Корни-подпорки имеются у многих тропических деревьев. Они выпирают из-под почвы, создавая столбовидные опоры для растений. Например, растение баньян, некоторые виды фикусов.

Воздушные корни имеют орхидеи и другие тропические цветы. Рост и жизнь растения происходит при том, что свисающие корешки втягивают воду и питание из воздушной сферы.

Корни-присоски бывают у многих ядовитых растений. С их помощью они присасываются к другим растениям, высасывая из них питательные вещества и влагу.

Виды корней

В биологии есть три вида корней:

- Придаточными называются отростки, направленные горизонтально, параллельно почве. Отходят от различных органов растения: на стеблях, листьях, главном корне.

- Главный корень обычно самый большой, уходит вниз в землю, растет вертикально вниз. Он вырастает из зародышевого семени.

- Боковые могут расти и на придаточных корешках, и на главном.

Типы корневых систем

Есть два типа корневой системы: мочковатая и стержневая. Структура стержневого типа состоит из основного главного корня. Он крепкий и хорошо развит.

Мочковатый тип состоит из одинаковых нескольких отростков, которые переплетаются между собой, по форме напоминают гнездо или пучок.

Внутреннее строение корня

Осмотрим микроскопическое строение корневой системы на поперечном срезе с помощью рисунка с подписями. Продольный разрез может показать, как устроен корень внутри.

У корня известно несколько слоев:

- кожура,

- первичная кора,

- ткань, образующая внешний слой,

- проводящие ткани,

- сосуды, по которым перемещаются питательные вещества, минералы и вода,

- ткань, в которой хранятся запасы питательных веществ.

Заключение

Мы разобрались, какие бывают корни по форме и виду, для чего они служат растениям, какую важную роль играют. Изучив анатомическое строение корневой системы, можно узнать ее значение и функцию.

Источник