Корень как вегетативный орган растений #13

К Корень является одним из вегетативных органов растений, который имеет неограниченный рост и положительный геотропизм. Корень выполняет множество функций и имеет огромное значение и для растений и в других сферах.

Корень и его функции

Корень один из вегетативных органов растения. Имеет неограниченный рост и положительный геотропизм.

Функции корня:

- закрепляет растение в почве;

- поглощает и проводит в надземные органы воду и растворы минеральных солей;

- синтезирует биологически активные вещества (витамины, гормоны, алкалоиды);

- выделяет в почву различные кислоты (яблочную, угольную);

- участвует в дыхании растения;

- является депо запасных питательных веществ;

- является органом вегетативного размножения;

- вступает в симбиоз с клубеньковыми бактериями и грибами (микориза).

Виды корней и корневые систем

Виды корней:

- главный корень — образуется при прорастании семени из корешка зародыша;

- придаточные корни образуются на стеблях и листьях;

- боковые корни ветвления главного и придаточных корней.

Совокупность всех корней одного растения составляет его корневую систему.Типы корневых систем:

Все о корнях растений за 10 минут | БИОЛОГИЯ ОГЭ | СОТКА

- стержневая — хорошо выражен главный корень (у большинства двудольных растений);

- мочковатая — представлена придаточными и боковыми корнями, рост главного корня при этом останавливается (у однодольных и травянистых двудольных растений).

Внешнее строение корней

Проникновение и распределение корней в почве зависит от вида растения и типа почвы, от условий обитания растения. Корни могут иметь форму цилиндрическую (хрен), коническую (одуванчик), нитевидную (злаковые). Корни растут быстро и образуют развитую ‚ корневую систему при оптимальных условиях (достаточная влажность, прогретая и рыхлая почва). Динамика водного режима определяет разнообразие корней растений пустыни: мелкая, слаборазвитая корневая система у растений, использующих влагу поверхностных слоев почвы (песчаные кустарники пустыни Каракум) и мощные длинностержневые корни растений, проникающие до 15 м в глубину (верблюжья колючка). Корни культурных растений распределяются и вертикально и горизонтально с преобладанием в том или ином направлении (корни яблони проникают в почву на глубину до 4 м, в стороны от ствола до 15 м).

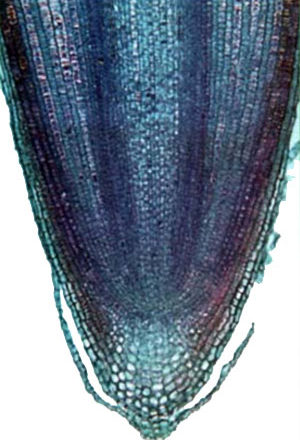

Внутреннее строение корня

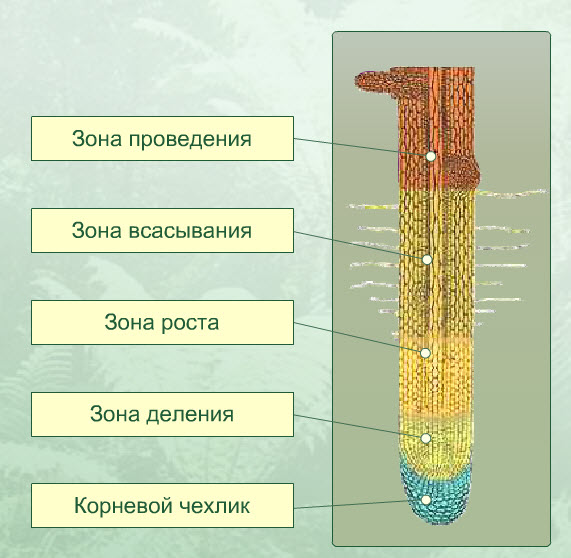

Схема внешнего и внутреннего строения корня: 1 — корневой чехлик; 2 — точка роста корня; 3 — зона роста; 4 — зона всасывания; 5 — корневой волосок; 6 — зона проведения; 7 — сосуды.

- зона деления клеток (конус нарастания‚ образовательная ткань) покрыта корневым чехликом; его клетки выделяют слизь, выполняют защитную функцию‚ определяют направление роста корня; быстро отмирают и заменяют новыми;

- зона роста (клетки вытягиваются и увеличиваются в размерах);

- зона всасывания(зона корневых волосков): корневой волосок — выпячивание клетки кожицы длиной до 10 мм — имеет клеточную оболочку и цитоплазму с вакуолями и всеми органоидами. Срок жизни волосков — 10 — 20 суток, затем они отмирают и заменяются новыми. Корневые волоски всасывают из почвы воду и минеральные вещества;

- зона проведения: в ее центральной части расположены провоцящие ткани, по трахеидам и трахеям которых к стеблю передвигаются вода и растворы минеральных солей; в этой зоне от главного корня начинают ответвляться боковые корни.

В зоне всасывания у молодого корня покровная ткань представлена кожицей с корневыми волосками. Под ней находятся клетки коры (крупные, округлые, с тонкими оболочками). Проводящие ткани образуют в корне осевой (центральный) цилиндр, состоящий из продольных тяжей, в которых чередуются участки ксилемы и флоэмы. По мере роста корня между ксилемой и флоэмой развивается слой камбия (образовательная ткань).

Корень. Видеоурок по биологии 6 класс

Рост корня в толщину происходит благодаря делению клеток камбия — образуются новые элементы ксилемы, флоэмы и механической ткани. В длину корень растет за счет деления клеток конуса нарастания — точка роста корня (зона деления).

Поглощение корнями воды и удобрений

Схема движения раствора минеральных солей в клетках корня(поперечный срез): 1 — кожица; 2 — корневые волоски; 3 — сосуды.

Поглощение корнями воды и растворов минеральных солей происходит следующим образом:

- в корневые волоски вода из почвы поступает посредством осмоса, растворы минеральных солей -диффузией и активным транспортом;

- по паренхиме растворы переходят от клеток с меньшей сосущей силой к клеткам с большей сосущей силой (величина сосущей силы определяется разностью осмотического и тургорного давления). Тургорное давление — это давление живого содержимого клетки на ее оболочку. Оно изменяется по мере поступления в клетку воды. Различие в концетрации солей в цитоплазме клетки и в почве определяет осмотическое давление. Величина корневого давления (сила выталкивания растворов из клеток корня), испарение воды листьями и явление капиллярности обеспечивают движение растворов солей от корня по сосудам стебля.

Удобрения и их виды

Удобрения бывают минеральные и органические.

К минеральным удобрениям относятся:

- азотные: селитра, мочевина, сульфат аммония; хорошо растворимы в воде; влияют на рост надземных частей растений; вносятся в почву перед посевом;

- фосфорные: суперфосфат; плохо растворимы в воде; ускоряют созревание плодов и повышают холодостойкость растений; вносятся в почву осенью вместще` с навозом;

- калийные: (хлорид калия, зола); хорошо растворимы в воде; усиливают развитие и рост корневой системы; вносятся в почву в первой половине лета.

Органические удобрения: навоз, птичий помет, торф, перегной. Навоз содержит азот, фосфор и калий и является полным удобрением (при отсутствии одного из соединений удобрение будет неполным).

В почву вносят также бактериальные удобрения и различные микроэлементы (бор, медь, марганец, молибден, цинк, алюминий). Бактериальные удобрения (азотобактерин, фосд фобактерин) содержат микроорганизмы, которые активизируют биохимические процессы в почве и улучшают питание растений.

Дыхание корня. Корни, как и все растение, поглощают кислород и выделяют углекислый газ. Затрудняется газообмен на глинистых и заболоченных почвах. Для улучшения поступления воздуха почву регулярно рыхлят. Рыхление часто называют сухой поливкой, так как оно помогает сохранять в почве влагу.

Видоизменения корней

- корнеплоды (свекла, брюква, турнепс, морковь) видоизменения главного корня, депо запасных питательных веществ;

- корневые клубни (батат, георгины) — мясистые утолщения боковых или придаточных корней, в которых накапливаются преимущественно углеводы;

- ходульные корни (мангровые деревья тропиков) — многочисленные придаточные корни, которые поднимают растения над водой;

- воздушные корни (тропические растения из семейства орхидных) развиваются как придаточные из стебля и свободно свисают вниз; их ткань концентрирует атмосферную влагу;

- дыхательные корни (болотные растения) выступают над водой и служат проводником воздуха для растения.

1. Биология для абитуриентов. Авторы: Давыдов В.В. , Бутвиловский В.Э. , Рачковская И. В. , Заяц Р.Г.

ИсточникЧто корни растений выделяют в почву и зачем

Вы знаете, как питаются комнатные мухи? Растения из земли примерно так же.

Для тех, кто не в курсе: У личинок мух внекишечное пищеварение. Они выделяют в окружающую среду пищеварительный сок, а затем поглощают переваренную пищу. Частично такой способ сохраняется и у взрослых особей. У растений примерно так же осуществляется корневое питание из земли.

Про фотосинтез более-менее понятно. В школе проходили. Растения преобразуют энергию видимого света в энергию химических реакций, в том числе превращение углекислого газа и воды в органические соединения (сахара, крахмал, аминокислоты и др.).

Но только органикой растения жить не могут, им нужны ещё и минеральные вещества из почвы. Тут и подключаются корни, вместе с листьями они обеспечивают растению полноценное питание.

Информация о корневых выделениях стала для меня откровением

Конечно, я знала, что корни всасывают, поглощают из почвы влагу. В ней могут быть растворены те или иные элементы питания. Причем питают растения не толстые основные корни, а мелкие и тонкие отростки-волоски на основных корнях. Их так и называют — питающие, всасывающие корешки и даже волоски. Вот почему так важно при пересадке не повредить корни.

Чем меньше мы покалечим этих мелких ворсинок, тем быстрее растение начнет питаться.

Но о том, что корни выделяют в почву некий секрет, слизь, я узнала всего года два назад. Оказывается, наши растения не няшки, лапушки, «бедненькие, мы не растворили для них суперфосфат в кипятке, и они голодные». Нет! Они те еще монстры, без нас способны растворить твердые частицы.

Помимо всасывания из земли воды и растворенных в ней солей, корни ещё и выделяют в почву целый комплекс веществ, чуть ли не пищеварительный сок.

Что выделяют в землю корни и для чего?

Оказывается растение — это сложнейший организм, в котором все продумано.

Корни выделяют в почву:

- СО2, углекислый газ, выходит из корней в процессе их дыхания. При взаимодействии с почвенной влагой из него образуется угольная кислота. Вот вам и растворитель для добычи и усвоения различных микро- и макроэлементов. Это одна из основных функций корневых выделений: повышать растворимость и доступность для питания фосфатов, сульфатов, карбонатов, силикатов.

- Соединения фосфора, калия, магния и кальция. Растения способны выделять в почву через корни избыток этих элементов, а потом при необходимости их всасывать назад.

- Токсины и органику в виде сахаров и кислот. Корневые выделения каждого растения уникальны. Они способны подкармливать полезных бактерий и угнетать вредных. Таким образом корневые выделения создают в почве благоприятную микрофлору. То же самое происходит с соседствующими растениями. Корневые выделения будут угнетать их или, наоборот, способствовать симбиозу. Все же читали про хороших и плохих предшественников и соседей на грядках?

Состав корневых выделений, как они влияют на почву и вещества в ней до сих пор изучают. В частности считается, что растения способны переводить в растворимую форму даже железо! Так и знайте, если у растения дефицит железа, развивается хлороз, оно в это время активно наращивает корни для поиска и добычи недостающего элемента.

ИсточникBio-Lessons

Корень разделяется на определенные зоны. Каждой зоне корня соответствует свойственная ей функция.

Сделав продольный разрез растущего корня, можно рассмотреть следующие зоны: зона деления, зона роста, зона всасывания и зона проведения. Корневой чехлик к основным зонам корня не относится.

Зоны корня. Корневой чехлик

1.Зона деления

В зоне деления происходит интенсивное размножение (деление) клеток образовательной ткани. Образовавшиеся молодые клетки перемещаются в зону роста.

2.Зона роста

В зоне роста происходит удлинение и увеличение клеток в размере. Молодые клетки переходят к длительному росту. Процессу деления подвергаются только отдельные клетки. Благодаря данной зоне увеличивается длина корня.

3.Зона всасывания

Зона всасывания густо покрыта волосками, расположена выше зоны роста. Корневые волоски появляются за счет вытягивания тонкостенных клеток покровной ткани корня. В первые три дня они похожи на простые наросты. Затем кожица быстро растягивается, и корневой волосок удлиняется.

Длина корневых волосков различна. Каждый волосок — это длинная клетка, имеющая тонкую оболочку, цитоплазму, ядро и вакуоль. Тесно соприкасаясь с частицами почвы, он всасывает воду с растворенными в ней минеральными солями.

4.Зона проведения

Зона проведения ответственна за снабжение других органов растения всасываемыми веществами. Восходящий ток питательных веществ идет по древесине, нисходящий — по лубу. В этой зоне корневые волоски отсутствуют, но много боковых корней.

Одна зона в другую переходит постепенно. Резких границ между ними нет.

Корневой чехлик

Корневой чехлик не относится к зонам корня. Он покрывает снаружи и защищает верхушку корня, его точку роста, состоящую из образовательной ткани.

Клетки корневого чехлика живые. Как только они повреждаются от соприкосновения с твердыми частицами почвы и отмирают, тут же образуются новые клетки. Наружные клетки корневого чехлика при слущивании выделяют слизь. Она защищает нежные молодые клетки верхушки корня от повреждений и облегчает продвижение корня в почве.

Рост корня зависит от времени года и вида растений. Наиболее быстрым рост корней бывает весной. С октября по декабрь рост корня приостанавливается. В период прекращения роста некоторая часть корней отмирает. Наиболее активно питательные вещества и воду корни используют в период интенсивного роста.

Корень растет своей верхушкой, поскольку там находится точка роста, состоящая из образовательной ткани.

Растительные ткани

Корень и корневая система

Корень – орган минерального питания. Видоизменения корня

Корень состоит из нескольких зон. В зоне деления интенсивно размножаются (делятся) клетки образовательной ткани. В зоне роста делятся только отдельные клетки. Зона всасывания густо покрыта волосками. Каждый волосок всасывает воду с растворенными в ней минеральными солями.

Зона проведения ответственна за снабжение других органов растения всасываемыми веществами.Корневой чехлик не относится к зонам корня. Он покрывает снаружи и защищает верхушку корня.

Корни и минеральное питание растений

Важнейшая часть растения скрыта от нашего взора под землей. Миллионы лет назад благодаря корням первые наземные растения смогли закрепиться в почве. Затем растения с помощью корней научились извлекать из почвы различные питательные вещества. Сегодня корни растений играют важную роль в жизни человека. Некоторые корни мы употребляем в пищу, другие используем для решения экологических проблем.

Режим обучения доступен только авторизованным пользователям

Возможности режима обучения:

- просмотр истории в виде слайдов

- возможность прослушивания озвучки по каждому слайду

- возможность добавить свою, детскую озвучку

- тесты для детей, чтобы закрепить материал

- специально подобранные коллекции картинок и видео для улучшения восприятия

- ссылки на дополнительные обучающие курсы

Озвучка доступна в режиме обучения

Даже в 21 веке человек беззащитен перед природными стихиями. Торнадо или мощный шторм способен уничтожить всю городскую инфраструктуру, сорвать крыши с домов и с лёгкостью поднять в воздух машины. Но даже сильный торнадо «беспомощен» перед мощью деревьев. Прошедший над лесом ураган повалит самые высокие деревья, но большинство растений не будут вырваны с корнем.

Корни – это подземный орган, который прочно закрепляет растение в почве. Корни составляют до трети от массы всего растения, достигая 3-5 метров в глубину. Однако шахтеры обнаруживали корни на глубинах свыше 50 метров! Закрепление растения в почве – лишь одна из функций корней. Не менее важная задача корня – всасывание минеральных веществ из почвы.

Корень – первый орган растения, который появляется из прорастающего семени. После прорастания корень разветвляется, образуя боковые корни. Боковые корни также многократно ветвятся, прочнее закрепляя растение в земле и увеличивая площадь поглощения веществ.

Стержневая корневая система характерна для растений с одним главным корнем, от которого отходит множество боковых. Прочный «фундамент» стержневого корня прочно закрепляет растение и позволяет ему вырасти высоко. Мочковатая корневая система встречается у травянистых однолетних растений. Главный корень у них отмирает.

Вместо него от стебля отходит множество придаточных корней. Корни многих растений сочетают признаки стержневой и мочковатой корневых систем.

Строение корней

У растущего корня выделяют несколько зон: Снаружи в форме напёрстка корень покрывает корневой чехлик. Корневой чехлик защищает нежные ткани молодого корня, который проталкивается сквозь землю. Клетки корневого чехлика постоянно делятся, а старые клетки отслаиваются. Отшелушенные клетки образуют слизь, облегчающую продвижение корня.

В корневом чехлике также расположены «датчики» силы тяжести, направляющие корень вниз. В зоне деления расположены мелкие активно делящиеся клетки (апикальная меристема). Именно из меристемных клеток образуются все другие ткани растения. В зоне растяжения клетки вытягиваются в длину, благодаря чему происходит удлинение корня.

В зоне всасывания клетки эпидермы образуют корневые волоски. Они участвуют во всасывании воды и минеральных веществ.

Видоизменения корней

Мангровые растения живут в заболоченных почвах, и их корням не хватает воздуха. У мангровых растений корни возвышаются над землей, выполняя функцию дыхания (такие корни ещё называют пневматофоры).

У баньяна корни свисают со стеблей. Если такой корень достигнет земли, то он создаст для дерева дополнительную опору.

Сократительные корни втягивают растение глубже в почву. Луковицы лилий каждый год углубляются в почву по мере развития новых сократительных корней. Луковицы продолжат опускаться до тех пор, пока не будет достигнута область с оптимальной температурой.

Корни и минеральное питание растений

Что нужно растениям для жизни? В 17 веке голландский химик Гельмонт попытался ответить на этот вопрос, поставив простой эксперимент. Гельмонт хотел знать, откуда берётся масса растущего растения. Сперва он поместил 90 кг почвы в горшок и посадил 2-килораммовый саженец ивы. Затем в течение 5 лет Гельмонт только поливал растение.

В конце эксперимента он повторно взвесил иву и почву. Ива набрала 70 кг, а почва потеряла всего 60 граммов. Гельмонт ошибочно предположил, что массу растение получило только из воды. Сегодня ботаникам известно, что растения в ходе фотосинтеза «впитывают» в себя углекислый газ из воздуха – основной источник прироста массы растения.

Гельмонт также проигнорировал потерю 60 г в почве, списав это на ошибку. Однако его расчеты были верны. «Потерянные» 60 г – это минералы из почвы, которые были поглощены растением. Хотя растению требуется скромное количество минералов, но даже небольшой их дефицит привёл бы к его гибели.

Минеральное питание растений

Поглощение различных веществ из окружающей среды – главная задача любого живого организма. Часть поглощенных веществ используется в качестве строительного материала, другая часть – для производства энергии. Растения научились получать эти два ресурса в процессе фотосинтеза, в ходе которого они создают сахар. Однако на одном только сахаре растение не выживет.

Ему необходимо также производить нуклеиновые кислоты (ДНК), белки, жиры и многие другие молекулы. Помимо углекислого газа и воды, требующихся для фотосинтеза, растения поглощают азот, кальций, фосфор и многие другие минеральные вещества. Но необходимые молекулы залегают глубоко в почве или находятся в малых концентрациях (количествах). Корни растения – это эффективная машина для поиска и сбора редких ресурсов.

Поглощение различных веществ растением

Из земли растения поглощают около 15 основных элементов. Азот(N), фосфор(P) и калий(К) требуются в больших количествах – это макроэлементы (от греч. макро – большой). Часто рост растения сдерживает именно недостаток макроэлементов в почве. Железо(Fe), цинк(Zn), и некоторые другие – это микроэлементы (от греч.

микро – маленький). В растении они присутствуют в небольших количествах. Например, на один атом молибдена в растении приходится 60 миллионов атомов водорода.

Недостаток того или иного элемента приводит к порче органов и постепенному увяданию. При дефиците элемента проявляются разные симптомы. Например, увядание и пожелтение старых листьев говорит о недостатке азота или фосфора. Гибель молодых листьев указывает на дефицит железа или кальция. Избыток элементов в почве токсичен для растения и также приводит к увяданию.

Откуда фермеры знают, сколько и в каких количествах вносить удобрения (смесь различных веществ)? В лаборатории ученые выращивали растения, убирая из питательной смеси по одному элементу. Затем они следили, как развивается растение и постепенно вносили недостающий элемент. Например, так было установлено, что для нормального роста томату необходима медь в количестве 0,002 миллиграмма на литр воды.

Корневые волоски растения поглощают минералы только в растворённом виде. После дождя или полива, вода просачивается в почву, достигая корней. Почвенные минералы растворяются в воде, приобретая положительный или отрицательный заряд. Заряженные частицы называются ионами.

Трудность для растений в том, что положительно заряженные ионы (К+,Mg2+,Ca2+) притягиваются к отрицательно заряженным частицам почвы (смотри рисунок). Чтобы «оторвать» от почвы эти ионы, корневые волоски выделяют ионы водорода H+. Положительно заряженные ионы водорода вытесняют другие ионы, делая их доступными для растения. Отрицательно заряженные ионы (нитрат: NO3-) к частицам почвы не «прилипают» и всегда доступны для растения. Однако такие ионы быстро вымываются из почвы.

Важность почвы для растений Процесс формирования плодородной почвы занимает тысячи лет. Сперва происходит разрушение каменистых горных пород под действием ветра и дождя. Образовавшиеся мелкие частички (гравий, песок, глина) создают основу для почвы. Затем в почве появляются микроорганизмы.

Они делают почву более плодородной, формируя гумус (органический компонент почвы). Самыми плодородными почвами считаются чернозёмы – доля в них гумуса составляет 10%. От состава и текстуры почвы зависит способность корней расти и поглощать вещества. Слишком плотная почва не даст корням нормально расти, а в слишком рыхлой минеральные вещества будут быстро вымываться. В свою очередь, корни растений играют важную роль в переносе глубоко залегающих веществ на поверхность, способствуя обогащению верхнего слоя почвы.

Древние фермеры заметили, что урожайность на возделываемой земле с годами снижается. Они были вынуждены вести кочевой образ жизни в поисках новых плодородных земель. Но со временем наши предки обнаружили, что внесение удобрений восстанавливает плодородие почвы.

Теперь люди могли поколениями возделывать один и тот же участок земли, что в конечном итоге приведёт к появлению первых цивилизаций. Почему при выращивании культурных растений земля теряет своё плодородие? В естественных экосистемах минеральные питательные вещества возвращаются обратно в почву после гибели и разложения растения.

Однако в сельском хозяйстве растения «изымаются». Минералы, запасённые в растении, в почву не попадают. После многократных сборов урожая в течение нескольких лет количество элементов в почве снижается, что приводит к снижению плодородия почвы. Внесение в почву минеральных удобрений позволяет решить эту проблему.

Сегодня удобрения производятся в виде готовых химических смесей. Основные элементы таких смесей – азот, фосфор и калий.

Эрозия – это процесс разрушения почвы под действием ветра и воды. В природе почва образуется быстрее, чем разрушается. Растения препятствуют эрозии, удерживая и скрепляя почву корнями. Однако чрезмерная эксплуатация человеком пахотных земель и вырубка лесов ускоряют эрозию почв. Деградация (разрушение) почв наблюдается во всём мире.

В России около 80% сельскохозяйственных земель подвержены эрозии. Бедные гумусом почвы России вынуждают фермеров интенсивно использовать доступные пахотные угодья, что приводит к ускорению темпов эрозии. В результате истощительного землепользования ежегодно недобирается 30% урожая. Своевременные методы мелиорации (процедуры по улучшению плодородия почвы) трудозатратны, однако они способны повысить плодородие почвы на годы вперед.

Корни и минеральное питание растений

Растения получают минеральные вещества не только через корни Менее 1% (около 4500 видов) от всех известных растений являются паразитами. Они получают минералы, воду и органические вещества из тела другого растения. Например, повилика («душащая трава») обвивает своими желтыми стеблями растение-жертву.

Затем повилика погружает в жертву специальные видоизмененные корни и высасывает из неё питательные вещества. Длинные гибкие стебли повилики часто петляют от одного растения к другому, позволяя ей «подключиться» к множеству разных растений-хозяев. Большинство растений-паразитов все же может самостоятельно фотосинтезировать. Однако существуют виды, которые питаются только соками своего хозяина. Удивительно, но такие паразиты по способу питания больше напоминают животных, чем растения.

Эпифиты – это растения, которые растут на других растениях. Эпифиты не являются паразитами, так как используют своего «соседа» только в качестве опоры. К эпифитам относят некоторые виды лишайников, мхов и орхидей. Для нормальной жизни эпифитам не нужно контактировать с землей.

Воду и питательные вещества эпифиты получают из дождевой воды, пыли и частиц, которые накапливаются в их тканях или в щелях коры. У некоторых эпифитных бромелиевых (родственники ананаса) листья растут в виде розеток и образуют «резервуары», в которых собирается вода и органический мусор. В таких случаях питательные вещества всасываются через листья.

В позапрошлом веке ходили легенды о гигантском растении на острове Мадагаскар, которое питалось людьми. Растений-людоедов ученым обнаружить не удалось, однако некоторые растения с удовольствием питаются насекомыми. Хищные растения способны фотосинтезировать, но страдают от нехватки минеральных веществ на заболоченной почве. Поэтому в ходе эволюции их листья адаптировались к привлечению, захвату и перевариванию насекомых, мелких ящериц и лягушек. Из переваренных животных хищные растения получают необходимый азот, фосфор и некоторые другие элементы.

Необходимые для растений азот и фосфор всегда в дефиците. Их концентрация (количество) в почве невелика, что ограничивает рост растения. Содружество (ассоциация) растений с грибами позволяет решить эту проблему. Переплетаясь, корни растений и нити грибов образуют мицелий.

Оба партнера получают выгоду от сожительства друг с другом – такие взаимовыгодные отношения называют симбиозом. Гриб лучше усваивает фосфор и азот, передавая их растению. Растение, в свою очередь, делится с грибом продуктами фотосинтеза – углеводами. Грибы также стимулируют рост и ветвление корней и защищают их от почвенных микробов. Около 80% растений вступают в симбиотические отношения с грибами.

Хотя атмосфера Земли на 78% состоит из азота, растения не могут поглощать газообразный азот (N2). Чтобы атмосферный азот стал доступен для растений, он должен быть переведён в форму аммиака (NH3). Из всех живых существ лишь некоторые виды бактерий способны проводить подобную реакцию.

Растения из семейства бобовых (горох, фасоль, и другие), а также ольха вступают в симбиотические отношения с азотфиксирующими бактериями. Корни бобовых обворачивают свои корни вокруг этих бактерий, образуя корневые клубеньки. Бактерии живут внутри растения и «делятся» с ним переработанным из воздуха азотом. Бобовые занимают важное место во многих экосистемах, так как это чуть ли не единственные растения, после разложения которых азот накапливается в почве.

Корни и их польза для человека В корнях многих растений запасаются продукты фотосинтеза. С древних времен человек приметил пользу и питательную ценность таких корней. Вам хорошо известны такие корнеплоды как репа, брюква, хрен, морковь и свёкла. Морковь особенно полезна, так как в ней содержится каротин.

Каротин – красноватое вещество, которое является источником витамина А. Сахарная свёкла была выведена в 18 веке из обычного сорта свёклы. Селекционерам удалось увеличить количество сахара в свёкле с 2% до 20%. Сегодня 35% мирового сахара получают именно из сахарной свёклы. Интересно, что первым производство сахарной свёклы поддержал Наполеон.

Таким образом он хотел положить конец монополии Англии, производившей сахар из тростника. Жители южных стран употребляют такие корнеплоды как маниока и батат (сладкий картофель). Батат является особенно питательным – он содержит 5% белков, богат витаминами A и D, а также железом, кальцием и другими минералами .

Сегодня сельскохозяйственные почвы во всем мире страдают от загрязнения. Основными загрязнителями почвы являются токсичные для растений металлы: цинк, кадмий, ртуть, мышьяк. Растения поглощают токсичные металлы и либо погибают, либо «передают» эти металлы травоядным. Например, аммиак поглощается корнями риса и накапливается в зёрнах, которые употребляет в пищу человек.

Аммиак является опасным канцерогеном (вызывает рак). Фиторемедиация – это использование растений для удаления загрязняющих веществ из почвы. Некоторые растения накапливают токсичные металлы в больших количествах. Так, лесная ярутка накапливает цинк в количествах, в 300 раз превышающих допустимую норму для других растений.

Ярутку затем можно безопасно собирать и утилизировать. Такой метод был применён после аварии на ядерном реакторе в Чернобыле. Посаженные растения эффективно удалили радиоактивный цезий из близлежащих озер.

Источник+7 (903) 138-07-39

Этим материалом мы открываем цикл статей, в котором познакомим вас с корневой системой дерева.

В доступной форме объясним:

- Что собой представляет корневая система;

- Как развивается;

- За что отвечает в сложном организме дерева корневая система;

- Что оказывает на нее влияние;

- Какой ущерб может причинить корневая система дерева коммуникациям или фундаментам.

Функции корневой системы дерева

Корневая система дерева выполняет несколько основных и очень важных функций:

- поглощение из почвы воды, минеральных и органических питательных веществ,

- их транспортирование в ствол дерева,

- физическое закрепление дерева в вертикальном положении.

Данные функции выполняются комплексно, т. е. взаимосвязаны и одновременны, нарушение или прекращение одной из них неизбежно вызывает отмирание корневой системы и, как следствие, гибель дерева. Корни способны синтезировать сложные органические соединения, необходимые для нормальной жизнедеятельности дерева.

Наиболее активно поглощают из почвы воду и растворенные в ней питательные вещества тонкие корни. Они различаются по строению и выполняемым ими функциям. Незначительная часть тонких корней способна интенсивно расти в длину, тем самым формируя осевую структуру корня (его рост в длину). Такие корни называют ростовыми.

Основная же их масса, рано прекращая развитие в длину, интенсивно ветвится и образует так называемые мочки. Эти корни, в отличие от ростовых, только поглощают воду с питательными веществами и называются всасывающими.

Также в корневой системе дерева выделяют корни первичные – молодые окончания корней и их ответвлений – и вторичные, составляющие остальную массу корней.

Первичные (всасывающие или поглощающие) обладают способностью поглощать из почвы воду с растворенными в ней питательными веществами.

Вторичные корни транспортируют воду с питательными веществами в ствол дерева, в связи с чем их называют проводящими.

Структура корневой системы

Проводящие корни выполняют и другие важные функции. Прежде всего, они являются носителями поглощающих корней т. е. являются основой, на которой формируется активная часть корней и их поглощающая поверхность. В тканях проводящих корней накапливаются запасы органического вещества, продуцируемого деревом. Проводящие корни выполняют одну из важнейших функций, обеспечивающую биологическую устойчивость дерева, – восстановление активной части корней, утраченной по тем или иным причинам, а также увеличение числа активных ответвлений корней в процессе роста дерева, когда прежнего их количества становится недостаточно для обеспечения его нормальной жизнедеятельности.

Расположение и строение корневых систем дерева

Все элементы корневой системы подразделяются на три категории: стержневые корни, горизонтальные корни, вертикальные ответвления от горизонтальных корней. Они различаются не только по расположению, но и по строению.

Одревесневшая корневая лапа с всасывающими воду корневыми окончаниями

Строение корневых систем дерева существенно изменяется в период от роста сеянца до глубокой старости дерева. Небольшой вначале, стержневой корень постепенно превращается в мощную, организованную и взаимосвязанную совокупность корней. Этот процесс протекает на протяжении всей жизни дерева: постоянно возникают и нарастают новые образования корневой системы, происходит накопление корневой древесины и одновременное отмирание, выпадение из живой системы части данных образований с последующим их преобразованием в органическое вещество почвы и дальнейшей минерализацией. Превращение первоначально возникшего стержневого корня в мощную и сложную корневую систему происходит неодинаковыми темпами в период роста дерева. Наиболее активно оно протекает в молодом возрасте, а уже к 40 годам корневая система приобретает стабильный вид, после чего происходящие в ней изменения носят чисто количественный характер.

В ботанике по морфологическим признакам различают два основных типа корневых систем: стержневой и мочковатый. Корневая система мочковатого типа отличается тем, что с самого начала ее формирования отсутствует основной (стержневой) корень или он не явно выражен. Для корневой системы стержневого типа характерно наличие хорошо выраженного стержневого корня. Этот тип свойствен древесным и кустарниковым породам, а также некоторым видам травянистых растений (щавель, люцерна и др.).

Микориза – симбиоз различных грибов со всасывающими корнями (корневыми волосками). Иначе – «грибокорень», так как ткани корня и гриба тесно связаны друг с другом.

Почва – среда обитания и формирования корневой системы дерева

Органические вещества в виде остатков мертвых корней, различные корневые выделения, а также интенсивно развивающаяся микрофлора воздействуют на физические свойства почвы (плотность, влагоемкость, теплопроводность, химический состав и т. д.), от которых зависит рост и развитие корневых систем.

Эти особенности почвенной среды по-разному влияют на корни древесных растений. Начиная от изменения направления развития и скорости роста до изменения прироста по длине и диаметру. Непосредственно влияют на корни механические свойства почвы, в частности ее плотность. Рост корней многих деревьев приостанавливается при плотности почвы 1,4–1,5 г/см 3 .

Внезапное и существенное изменение структуры почвы, например из-за появления зон уплотнения или плужных подошв, серьезно препятствует развитию корней. На структуру почвы можно сильно воздействовать в ходе ее обработки, проездом по ней, встряхиванием, движением по влажной почве, орошением и осушением.

Воздух играет решающую роль в корневом дыхании, жизни микроорганизмов и микоризы.

Насыщенность почвы воздухом зависит от объема пор и их размера. Большое количество крупных пор сокращает водоудерживающую способность (влагоемкость). Пропорциональное соотношение крупных, средних и мелких пор обеспечивает в почве оптимальное для роста растения количество воздуха и воды.

Для обмена образующегося в почве (в процессе дыхания) углекислого газа с наружным воздухом необходим достаточный объем пор. Источником двух третей углекислого газа в почве являются микроорганизмы. Стабильная раздельночастичная структура с частицами приемлемой жесткости способствует хорошему газообмену.

Суберинизация – процесс накопления в тканях корня вещества суберин, в результате чего происходит опробковение экзодермы. Это приводит к уменьшению способности тканей корня поглощать воду.

Для жизнедеятельности корней необходимо определенное количество влаги в почве. В условиях недостатка влаги при ее увеличении в почве стимулируется рост корней. В свою очередь на переувлажненных почвах избыток влаги оказывает отрицательное влияние.

При уменьшении влаги в почве до уровня мертвого запаса отмирают корневые волоски, усиливается суберинизация поглощающих корней, а затем отмирают растущие корневые окончания и тонкие корни.

Водоснабжение корня

Водоудерживающая способность частиц суглинка, глины и органической субстанции обеспечивает снабжение растительности застойной почвенной влагой, в которой растворены питательные вещества. Почвенная влага подпитывается осадками, грунтовой водой и конденсацией из атмосферы (роса, туманы), вызванной температурной дифференциацией между покровами и почвой.

Уплотнение почвы и обусловленный им дефицит воздуха наносят значительный вред активности корней. Рыхлая, хорошо вентилируемая почва (желательно по своей поверхности соответствующей общей поверхности кроны) имеет важное значение для обеспечения жизнеспособности дерева.

Различные проявления уплотнения почвы вызывают определенные поражения

- Поначалу неприметные: отмирание корней, снижение жизнеспособности и связанной с нею сопротивляемости нападению вредителей, возникновение поражений и ран, появление гнили.

- Наблюдаемые признаки поражения: разреженность лиственного покрова, меньший размер листьев и их пожелтение, усыхание тонких ветвей, сухие участки кроны, оголение в зоне верхушки кроны вплоть до появления суховершинности, отставание в росте, поражение грибами (видны их плодовые тела) и далее до засыхания и гибели дерева.

В стадиях, предшествующих усыханию тонких ветвей, еще возможна регенерация с помощью мероприятий по улучшению почвы, таких как ее рыхление, снятие покрытия или озеленение. Далее помогут только радикальные меры – замена почвы, аэрация и восстановление кроны.

Уплотнения почвы: причины образования и воздействие на жизнеспособность дерева

Причина

Результат

Проявление

Поражение микроорганизмов, вплоть до их гибели.

Минимизация поглощения питательных веществ.

Уменьшение возможностей по разложению органической массы.

Исчезновение возможности минерализации.

Разрушение комковатой структуры и технологической пригодности почвы.

Источник