Рост и строение корня. Типы корневых систем и их развитие

Корень — это подземный вегетативный орган, который характеризуется радиальной симметрией, неограниченным верхушечным ростом в длину и способностью к ветвлению.

Боковые разветвления корня возникают эндогенно (из внутренних тканей). Точка роста корня покрыта корневым чехликом. У корня нет ни листьев, ни в определённом порядке размещённых почек.

Корень возник позже стебля и листа — в связи с переходом растений к жизни на суше. Настоящие корни впервые образовались у плаунов, но наивысшей дифференциации и специализации достигли у семенных растений.

По происхождению различают такие типы корней:

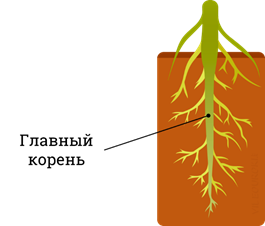

- главный, который образуется из зародышевого корешка семени;

- придаточные, которые образуются на стеблях, листьях или их видоизменениях;

- боковые, которые отходят от главного или дополнительных корней.

Зародышевый корень, который при прорастании семени выходит из него, даёт главный корень. Участок на границе между главным корнем и стеблем называется корневой шейкой. Разветвления главного корня образуют боковые корешки.

Биология I Корни

Придаточные корни, развивающиеся не из корня, а из иной части тела растения, увеличивают корневую систему, а там, где нет главного и боковых корней, заменяют их. Такие корни образуются у однодольных растений из нижней части стебля; при окучивании некоторых растений (картофель, капуста) — из той части стебля, которая засыпается землей; у многолетних трав — на подземных стеблях (корневищах); на луковицах — из донца; при вегетативном размножении — на листьях (фиалки, бегония).

Готовые работы на аналогичную тему

У многих растений поверхность корня намного больше поверхности надземной части (у озимой ржи — в $130$ раз). Корни могут углубляться более чем на 20 м (растения пустыни).

Глубина проникновения корней, степень их ветвления и глубина, на которой оно происходит характерны для каждого отдельного вида растений и зависят от внешних условий.

Корневая система. Типы корневых систем

Корневая система — это совокупность всех корней одного растения.

По происхождению различают такие типы корневых систем:

- Стержневая, или система главного корня — главный корень хорошо выделяется среди других по размерам, мощному развитию и вертикальному направлению роста (почти у всех двудольных растений);

- Мочковатая, или система придаточных корней — главный корень быстро отмирает или не отличается от многочисленных достаточно развитых придаточных корней (у всех однодольных растений, а из двудольных — у лютиковых и подорожников);

Смешанная корневая система — имеет хорошо развитый главный корень и многочисленные придаточные корни (у помидоров, капусты, подсолнуха).

По характеру распределения основной массы корней в почве различают такие корневые системы:

- поверхностную — корни располагаются близко к поверхности почвы (у тюльпана, ели);

- глубинную — корни развиваются в глубину (верблюжья колючка, саксаул); универсальную — корни равномерно развиваются вглубь и вширь (картофель, пшеница).

Зоны корня

В направлении снизу вверх в корне расположены корневой чехлик и несколько функциональных зон.

- корневой чёхлик;

- зона деления клеток (конус нарастания);

- зона растяжения клеток;

- зона всасывания (зона корневых волосков);

- проводящая зона (зона боковых корней).

Корневой чехлик — специальное образование, которое подобно колпачку прикрывает растущую верхушку корня, защищает её от повреждений твёрдыми частичками грунта и способствует (благодаря слизи и постоянному отделению клеток внешнего слоя) движению корня в грунте.

От образования каждой клетки чёхлика до её отмирания у разных видов растений проходит $4—9$ суток. У некоторых водных растений, например, у ряски, вместо корневого чёхлика кончик корня гнадёжно защищён специальным кармашком от вымывающего действия воды.

Под корневым чехликом находится конус нарастания корня, или зона деления клеток, образованая клетками с тонкими стенками, которые плотно сомкнуты между собой и беспрестанно делятся.

За зоной деления находится зона растяжения клеток, где они вытягиваются и приобретают постоянную форму. Благодаря удлинению клеток корень растёт в длину. Вместе зона деления и зона растяжения клеток образуют зону роста корня.

Выше зоны роста корня размещена зона всасывания, или зона корневых волосков длиной $1,5 — 2$ см. В этой зоне клетки внешнего слоя корня образуют многочисленные одноклеточные выросты — корневые волоски, которые поглощают из почвы воду и растворённые в ней соли, увеличивая поглощающую поверхность корней во много раз. Корневые волоски очень густо покрывают корешок.

На $1$ мм поверхности корня яблони есть около $300$ корневых волосков, а кукурузы — более $400$.

Длина корневых волосков у разных растений колеблется от $0,05$ до $10$ мм. Они недолговечны.

У яблони корневые волоски живут $10 — 20$ суток, а потом отмирают и соскабливаются.

Вместо отмерших волосков образуются новые, потому по мере роста корня в глубину перемещается и зона корневых волосков.

Над зоной всасывания размещена проводящая зона, или зона боковых корней, составляющая большую часть корней. В этой зоне корни не имеют корневых волосков, но тут образуются боковые корни, которые удерживают растение в почве. По проводящим элементам (сосудам и ситовидным трубкам) этого участка вода и растворённые в ней минеральные соли двигаются к надземным органам растения, а необходимые для питания клеток корня органические вещества перемещаются вниз.

Внутреннее строение корня в зоне корневых волосков.

В зоне всасывания внутреннее строение корней всех растений одинаково. Покровная ткань — эпиблема — состоит из одного шара живых тонкостенных плотно сомкнутых клеток, которые способны образовывать корневые волоски.

Под эпиблемой размещена первичная кора, которая состоит из трёх слоёв. Внешний — экзодерма) -образован несколькими слоями многоугольных плотно прилегающих клеток, которые со временем опробковвевают и исполняют защитную функцию. Средний шар — мезодерма — образован живыми клетками паренхимы, в которых запасаются питательные вещества.

В этих же клетках синтезируются некоторые органические соединения и происходит их транспорт в ткани. Благодаря наличию в этом шаре межклетников происходит газообмен. Мезодерма занимает наибольший объём первичной коры.

Внутренний слой первичной коры — эндодерма — состоит из одного ряда клеток, которые в молодом состоянии живы, а со временем опробковевают, древеснеют и отмирают. Они становятся непроницаемыми для воды. Раствор минеральных солей из почвы может проникать к центру корня лишь сквозь тонкостенные живые пропускные клетки.

Непосредственно под эндодермой находится центральный цилиндр. Его внешний слой — перицикл — это образующая ткань, которая даёт начало боковым корням, потому его часто называют корнетворным слоем.

В средине центрального цилиндра расположена живая паренхимная ткань, в которую углублён проводящий пучок и механические элементы.

Рост корня. Факторы, влияющие на процесс роста корня

Развитие и рост корневой системы растений зависят от плодородия почвы, её влажности и температуры, а так же воздухопроницаемости почвы. На уплотнённых и чрезмерно влажных почвах корни замедляют рост. Но при недостаточной влажности почвы рост и развитие корней так же задерживаются.

Как и надземные органы, корневая система будет лучше и интенсивнее развиватьсяпри оптимальной для данного вида температуре. При незначительном снижении температуры будут лучше расти корни, а при повышении — надземные органы растения.

Рост и развитие корневой системы в значительной степени зависит и от плодородия почвы. На низкоплодородных почвах корни развиваются лучше, чем надземная часть растения, а на высокоплодородных — наоборот. Лучшему росту корней способствует внесение фосфорных удобрений.

Рост корней зависит так же от интенсивности фотосинтеза. При регулярном скашивании надземной части растений замедляется рост корней, что приводит к уменьшению их массы. Обильный урожай так же замедляет рост корней, а удаление соцветий наоборот стимулирует его.

ИсточникОсобенности строения двудольных растений: как устроена корневая система

Корневая система — это отдельный орган растения, отвечающий за минеральное питание.

Корневая система растений отличается многообразием и сложным устройством. Это, в первую очередь, характерно для цветковых растений.

Цветковые растения — самая крупная группа растений. Они пришли на смену папоротникам и голосеменным растениям. Среди покрытосеменных можно выделить такие классы как:

- однодольные растения;

- двудольные растения.

Среди двудольных растений выделяют очень много видов. К слову, однодольные также произошли от двудольных. Эти растительные классы разделяются по одному основному признаку: количеству семядолей.

Однодольными растениями являются, к примеру, лилия, пшеница, осока, тюльпан, пальма и др.

Особенности строения корневой системы пшеницы, к примеру, заключается в наличии первичных корней.

К двудольным растениям относятся — фасоль, дуб, кофе, картофель, виноград и т. д.

Однодольные и двудольные обитают в самых разных условиях. Это связано, в том числе, с разнообразным строением корневой системы. Эти растения можно обнаружить в воде, на суше, в болотах или низинах. Отмечается их приспособленность практически к любым условиям за счет видоизменений строения и формы листа, стебля и корня.

Оба класса растений формируют особенные органы, такие как клубни, корневища и луковицы.

Бобовые — наиболее многочисленное семейство двудольных растений. Другое их название — мотыльковые растения.

Представителями бобовых являются фасоль, горох, клевер, соя, акация. Множество бобовых с давних времен культивируется и возделывается. Эти растения отличаются тем, что способны вступать в симбиоз с клубеньковыми бактериями, а также имеют сложные листья и прилистники. Количество тычинок в цветке равно 10, а лепестков — пяти.

Для цветков бобовых характерна неправильная форма.

Особенность двудольных растений — это оригинальные черты строения. Для них характерен симметричный зародыш, верхушечные почки, расположение семядоли по бокам от зародыша и рост над землей.

Черты строения двудольных растений:

- зародыш с двумя семядолями;

- сетчатое жилкование листа;

- стержневая корневая система;

- круговое расположение проводящих пучков;

- кратность частей цветка четырем или пяти.

Среди двудольных есть деревья, кустарники и небольшое количество дикорастущих трав. Если говорить о семействах, то это:

- крестоцветные;

- розоцветные;

- пасленовые;

- бобовые;

- сложноцветные.

Особенности корневой системы двудольных растений

Для двудольных растений характерна стержневая корневая система, функциональная особенность которой заключается в наличии главного корня. Здесь уместно говорить и о корневой системе розоцветных, и о корневой системе пасленовых, и т. д.

Главный корень представляет собой такой тип корня, для которого свойственно развитие из зародышевого корешка семени.

От главного корня отходят боковые корни, благодаря которым увеличивается площадь поглощающей поверхности. Как результат — увеличивается количество воды, попадающей в клетку. От побега отходят придаточные корни — в стержневой корневой системе их не так уж много.

У главного корня, как и у других типов корней, есть несколько зон: они состоят из различных типов тканей. Корневой чехлик состоит из покровной ткани: это своего рода функциональная и механическая защита для корня. Благодаря корневому чехлику, клетки зоны деления не повреждаются.

Зона деления состоит из образовательной растительной ткани и дает возможность корню активно расти: именно она поставляет клетки в следующую корневую зону. Зона растяжения, в свою очередь — это молодые, активно делящиеся клетки.

Если говорить о зоне всасывания, то она состоит из проводящей ткани. С помощью этой зоны осуществляется трансляция воды в отделы корня, лежащие выше. Зона проведения тоже состоит из проводящей и механической тканей: для нее свойственно определенное укрепление этой корневой зоны.

Не всегда одного корня хватает для обеспечения растения всем необходимым, особенно водой. В связи с этим разные типы корней формируют совокупности или корневые системы. Стержневой тип корневой системы — эволюционное преимущество двудольных растений. В такую корневую систему входят главный и боковой корни. Главный корень получил название стержня, что и дало название всей корневой системе.

Среди преимуществ главного корня — возможность глубокого проникновения в почву и надежного укоренения. Поэтому двудольные растения намного прочнее сидят в почве, в сравнении с другими. Именно главный корень может добывать дефицитную влагу из более глубоких слоев почвы.

Некоторые стержневые корни уходят под землю на глубину до нескольких метров.

У каких растений стержневая корневая система? Ее особенность заключается в ее универсальности. Поэтому стержневая корневая система характерна для самых разных растений. В некоторых случаях такая корневая система больше по длине, чем сам побег.

К примеру, верблюжья колючка. Главный корень этого растения может достигать в длину 20 метров.

Однодольные и двудольные растения со стержневой корневой системой — прогрессивные группы покрытосеменных. Для них характерны как определенные сходства, так и заметные различия. У обеих групп зародыш одинаково хорошо защищен — при заметном различии в строении. Все это влияет на особенности эволюционного прогресса.

Заметное различие между двумя классами заключается в том, что листья однодольных растений связаны со стеблем или обхватывают его, а листья двудольных растений преимущественно черешковые.

Для однодольных характерно параллельное жилкование, а для двудольных — сетчатое.

Из написанного выше следует, что корневая система двудольных растений отличается высокой степенью эволюционного прогресса, что существенно влияет на расширение ареала их обитания. Двудольные растения со стержневой корневой системой встречаются на самых разных территориях и характеризуются прогрессивными чертами строения.

ИсточникВиды корней. Типы корневых систем

Урок знакомит с вегетативным органом покрытосеменных растений – корнем. Вы узнаете, что по происхождению корни делятся на две группы: зародышевые и придаточные. О том, что различают два типа корневых систем: стержневая корневая система и мочковатая. В данном уроке приводятся следующие понятия: корень, зародышевые корни, придаточные корни, главный корень, стержневая корневая система, мочковатая корневая система.

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобретя в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Виды корней. Типы корневых систем»

Каждое растение представляет собой сложный организм, живое существо, жизнедеятельность которого неразрывно связана с окружающей средой.

Все покрытосеменные, несмотря на своё многообразие, имеют общий план строения. Их органы подразделяют на репродуктивные, или генеративные, и вегетативные. К репродуктивным, или генеративным, органам относят цветок и плод с семенами. К вегетативным органам ― корень, стебель, лист.

Каждый орган выполняет определенные, свойственные ему функции, и в тоже время все органы в своей деятельности взаимосвязаны и тем самым обеспечивают единство растительного организма.

Перейдем к изучению вегетативных органов растения.

Корень — это осевой, обычно подземный вегетативный орган многих растений, обладающий неограниченным ростом в длину.

Роль корня в жизни растения очень велика:

1. При помощи корней растения укрепляются в почве.

2. Корень всасывает из почвы воду с растворенными в ней питательными веществами и снабжает ими растение.

3. Корень осуществляет синтез некоторых органических соединений.

4. Служит для вегетативного (бесполого) размножения.

5. Корень некоторых растений является местом отложения запасных питательных веществ.

Например, у моркови, редьки, свёклы корнеплод, представляющий собой утолщенный главный корень, специально приспособлен для отложения питательных веществ.

Корень реагирует на факторы окружающей среды (удобрения, влагу, химический состав почвы и др.), поэтому растет неравномерно, часто искривляется и проникает в наиболее благоприятные для его развития слои почвы.

Покрытосеменные растения размножаются с помощью семян, которые образуются после отцветания.

Семена растений способны длительное время не прорастать. Однако через некоторое время, попав в благоприятные для прорастания условия, они дают начало молодому растению. При этом зародыш семени должен быть живым.

Для того чтобы семена проросли, должны быть соблюдены три важных условия: наличие воды, наличие кислорода, определенный температурный режим.

Прорастание семени начинается с активного поглощения воды. Семя набухает, и семенная кожура разрывается. Зародыш тем временем продолжает расти. Первым прорастает зародышевый корешок, который довольно быстро закрепляется в почве.

Далее начинает расти зародышевый стебелек, из которого уже над почвой развиваются семядоли (первые листья зародыша растения) и почечка (будущий надземный побег), в дальнейшем превращающиеся в стебель с листьями.

По происхождению корни делятся на две группы: зародышевые и придаточные. Зародышевые корни — это корни, которые развиваются из зародышевого корешка семени.

Формируются они у разных растений неодинаково.

У большинства двудольных растений (древесных ― береза, дуб, груша и др.; и травянистых ― кукуруза, фасоль, горох и др.) при прорастании семени из корешка зародыша развивается один хорошо выраженный корень, который называется главным.

У представителей однодольных растений (пшеница, ячмень, овес и др.) в зародыше семени заложено несколько зародышевых корешков (от 2 до 5), которые при прорастании семени развиваются почти одновременно, и не всегда среди них можно выделить главный корень.

Часто у растений, кроме главного корня и боковых корней, развиваются придаточные корни, которые образуются не из зародыша и не из корня, а из других органов растения — из стеблей, листьев, корневищ.

Корневище является подземным побегом, имеющим чешуевидные листья, придаточные корни и почки.

Наличие придаточных корней хорошо выражено у кукурузы. Придаточные корни у этого растения образуются в несколько ярусов из узлов стебля, расположенных иногда высоко над землей.

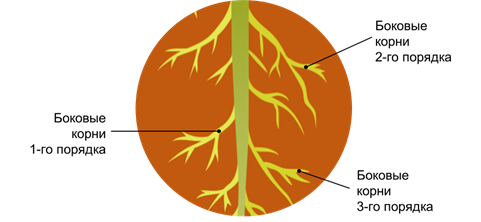

Корни обладают способностью ветвиться. По мере роста главного корня появляются боковые корни.

Различают боковые корни первого порядка, которые в дальнейшем развиваются и образуют корни второго порядка, а из них формируются корни третьего порядка и т. д. Ветвление корня способствует увеличению поглощающей и укрепляющей поверхности корня.

Понаблюдаем за тем, как образуются придаточные корни.

Срежем несколько боковых побегов комнатных растений колеуса и пеларгонии так, чтобы на них осталось по 4―5 листочков. Удалим 2 нижних листа и поместим побеги в стаканы с водой. Через какое-то время мы наблюдаем образование придаточных корней.

После того как длина корней достигнет 1 см, можно посадить побеги в горшки с питательной почвой.

Различают два типа корневых систем: стержневая корневая система и мочковатая.

Стержневая корневая система характеризуется наличием хорошо выраженного главного корня, который образует стержень корневой системы с хорошо развитыми боковыми корнями.

Стержневая корневая система свойственна большинству двудольных растений, например люпину, одуванчику и др. Обычно стержневая корневая система хорошо видна только у молодых, выросших из семян двудольных растений.

Мочковатая коневая система, в отличие от стержневой, не имеет явно выраженного главного корня. У растений с мочковатой корневой системой из зародыша семени формируется несколько почти одинаковых первичных корней, более развитый из них является главным.

При дальнейшем росте растений, кроме зародышевых корней, которые часто совсем отмирают, образуется большое количество придаточных корней. Развиваясь, они создают мочковатую корневую систему.

Сравните строение стержневых и мочковатых корней.

Например, корень сорняка наших полей — бодяка — проникает на глубину до 6 м.

Площадь, занимаемая корневой системой, может быть значительной (например, у кукурузы корни разрастаются в радиусе 2 м, а у взрослой яблони — до 15 м и более).

Благодаря сильному разветвлению корни имеют огромную всасывающую поверхность.

В процессе жизнедеятельности корни выделяю в почву различные вещества, основной составной частью которых является углекислый газ, а также различные органические кислоты (яблочная, уксусная), сахара и другие вещества.

Выделения корней способствуют растворению содержащихся в почве труднорастворимых веществ и делают их более доступными для растений, а также способствуют развитию в почве микроорганизмов, деятельность которых имеет большое значение в питании растений.

Чтобы усилить развитие дополнительных корней в поверхностных слоях почвы, растения окучивают, подсыпая землю к основанию их стеблей. Это искусственное формирование корневой системы.

Мочковатая корневая система, в отличие от стержневой, не имеет явно выраженного главного корня.

ИсточникКорень растений: морфология, функции, стержневая и мочковатая корневые системы

Корень — это неограниченно растущий вегетативный орган, обеспечивающий закрепление растения в субстрате, поглощение и транспорт воды и минеральных веществ.

Особенности строения

Морфология корней, глубина и ширина их проникновения в почву зависят от вида растения, условий его обитания, методов искусственного воздействия на рост растения. По объему корневые системы растений всегда больше их надземных частей.

Корень, как и все другие органы, имеет клеточное строение. Различные его участки состоят из неодинаковых клеток, образующих зоны корня. Это хорошо видно на молодых корнях лука, фасоли, подсолнечника, пшеницы и других растений.

Видоизменения корня и его функции

Появление корня в процессе эволюции растений — важный ароморфоз, одно из приспособлений к обитанию на суше.

Кроме процессов поглощения воды и минеральных веществ, корень растений выполняет следующие функции:

- Поглощение продуктов жизнедеятельности почвенных микроорганизмов и корней других растений;

- выделение в почву продуктов обмена веществ;

- первичный синтез органических веществ;

- вегетативное размножение.

Впервые настоящие корни появляются у папоротникообразных. В дальнейшем у цветковых растений, благодаря идиоадаптации, формировались различные типы корней, способные выполнять дополнительные функции.

Так, у некоторых растений в корнях откладывается запас питательных веществ, что приводит к их утолщению, образованию корнеплодов (морковь, редька, свекла) или корневых клубней (георгины, чистяк). Корни эпифитных растений (использующих другие растения как субстрат, но не паразитирующие на них; орхидеи, мхи, лишайники) могут служить для накопления воды.

У тропических деревьев, живущих на бедных кислородом почвах или на болотах, образуются дыхательные корни — пневматофоры (мангровые), растущие вверх; они поднимаются над поверхностью субстрата и обеспечивают дыхание. Ходульные корни образуются на надземных побегах, укрепляются в почве и прочно удерживают растение (фикус-баньян, кукурузу).

Видоизменение корней

Некоторые растения-паразиты образуют корни-присоски (повилика). У вьющихся и давящих растений формируются цепляющиеся воздушные корни (плющ). У многих (около 90%) цветковых растений корни вступают в симбиоз с грибами, образуя микоризу, либо с бактериями, образуя бактериолиз.

Микроорганизмы-симбионты входят в состав ризосферы — почвенного слоя толщиной в 2-3мм, прилегающего к корням растений. Скопление боль шого количества грибов и бактерий в ризосфере связано с выделением корнями растений веществ, которыми питаются эти микроорганизмы.

Рост и развитие органа

Зачаток корня закладывается одновременно с почечкой в зародыше семени и называется зародышевым корешком. При прорастании семени этот корешок превращается в главный, или первичный, корень, способный ветвиться. По мере роста у него появляются боковые корни первого порядка, которые в свою очередь дают корни второго порядка, образующие корни третьего порядка и т. д.

Кроме главного и боковых корней у растений образуются придаточные корни, которые формируются на стеблях, листьях, но не на корне.

Растет корень своей верхушкой, углубляясь в нижние слои почвы. При повреждении кончика главного корня начинается усиленный рост его боковых ответвлений. Это свойство корня используют при выращивании рассады культурных растений со стержневым корнем.

У молодых растений удаляют — прищипывают — кончик главного корня, тем самым останавливают его рост и вызывают разрастание боковых корней в верхнем наиболее плодородном слое почвы. После прищипывания рассаду высаживают на постоянное место произрастания с помощью заостренного колышка — пикетки, за что процесс получил название пикировки.

Корневые системы

Совокупность всех корней образует корневую систему. По форме различают два типа корневых систем: стержневую и мочковатую.

Стержневая имеет хорошо выраженный главный корень, занимающий в почве вертикальное положение, и боковые ответвления, расположенные радиально. Она встречается у большей части двудольных растений.

У мочковатой системы нельзя заметить главный корень. Множество корней растет пучком от основания стебля. Они примерно одинаковы по длине и толщине, по происхождению это придаточные корни.

Мочковатая корневая система злаков формируется во время кущения. При этом под поверхностью почвы образуется узел кущения, в котором начинается подземное ветвление стебля. Из него развиваются добавочные побеги и многочисленные придаточные корни, усиливающие питание растений. Мочковатая корневая система характерна для большинства однодольных растений.

Отличие этих двух основных типов корневых систем проявляется уже при прорастании семян. У двудольных растений из зародыша семени прорастает один корешок, который впоследствии становится главным корнем. У однодольных растений чаще прорастает несколько корешков. Вскоре их рост останавливается и на подземной части стебля формируется пучок придаточных корней.

ИсточникСтержневая корневая система у двудольных растений — строение и типы

В биологии цветковые классифицируются на 2 класса и множество групп. Представители разных семейств отличаются между собой строением, методом размножения. Стержневая корневая система у двудольных растений отвечает за минеральное питание, обеспечивая рост и развитие клеток, тканей.

- Основные признаки

- Розоцветные растения

- Характеристика пасленовых

Основные признаки

В природе встречаются однодольные и двудольные растения. К первому классу относятся следующие семейства: злаки, осоковые, пальмовые. Двудольные растения включают в себя крестоцветных, бобовых, зонтичных. Многие двудольные растения имеют 2 семядоли в зародыше. Для большинства представителей семейства характерны следующие признаки:

- кольцеобразное расположение проводящих пучков на стебле;

- наличие дополнительного слоя (камбий), обеспечивающего дополнительное анатомическое утолщение стебля;

- листья с сетчатым жилкованием;

- какое-то количество частей цветка;

- превращение корешка зародыша в основной корень;

- существование корневой системы несколько лет;

- зубчатое строение, характерное для листовой пластинки.

Для двудольных растений характерно и наличие одной семядоли. Подобное строение наблюдается у маковых. Принадлежность к классу устанавливается с учетом совокупности признаков и родственных связей. К двудольным относятся:

Самые древние двудольные — магнолиецветные, лютикоцветные. Корневище представлено в виде главного корня. Его развитие осуществляется из семени. От него отходят боковые корни, обеспечивающие увеличение площади поглощающей поверхности. Таким способом увеличивается объем воды, попадающий в клетки.

От побега могут отходить придаточные корни. Для главного корневища характерно несколько зон, которые состоят из разных типов тканей:

- Чехлик. Защищает систему от повреждений.

- Предотвращает повреждение зоны деления, которая состоит из образовательной ткани.

- В зону растяжения входят делящиеся клетки.

- Через зону всасывания осуществляется транспортировка воды в разные отделы корня.

Плюс корневой системы — глубокое проникновение и укрепление в почве. С ее помощью обеспечивается доставка влаги из глубоких слоев почвы. У однодольных растений наблюдается мочковатая корневая система.

Розоцветные растения

Семейство Розоцветных включает в себя более 3000 представителей, включая розы, вишни, яблони. Они представлены в разных формах: кустарники, цветы, деревья. При разрастании образуются ложные плоды. Другие особенности Розоцветных:

- наличие в чашечки нескольких кругов чашелистиков;

- круговое расположение тычинок;

- один или несколько пестиков;

- один плод либо костянка.

Бобовые включают в себя люпин, сою, горох, арахис. Некоторые культуры считаются древними. Особенность их корневой системы — наличие азот фиксирующих клубеньков. Для бобовых характерно сложное строение листьев. Цветки имеют неправильную форму. Листья совершают разные движения:

- вращаются;

- складываются под воздействием внешних раздражителей.

Бобовые растения используются в кулинарии и для приготовления корма животным. К семейству Крестоцветных относится около 3000 видов. Растения легко приспосабливаются к новым условиям обитания. Их можно встретить в пустыни, на морском побережье, в горах. К семейству относятся:

У культурных представителей имеется 4 чашелистика и 4 лепестка. Цветки собираются в кисть, а верхняя часть соцветия напоминает щиток. Плоды представлены в виде коротких стручочков либо стручков. При их вскрытии видна перегородка, расположенная между створками. Некоторые плоды разламываются, образуя дольки.

Характеристика пасленовых

В умеренных и тропических областях можно встретить представителей семейства пасленовые. Они представлены в виде кустарников, трав. Цветки объединены в соцветия пазушного типа. Венчик имеет 5 лопастей. Плод называется ягодой либо семенем.

В опылении цветков участвуют насекомые, летучие мыши. Для некоторых представителей характерно самоопыление, к примеру, для картофеля. Если созрела пыльца, рыльце выпрямляется. На следующем этапе осыпается пыльца. Подобный процесс протекает без участия насекомых. Представители семейства:

- физалис;

- перец;

- дурман;

- белладонна.

Культурные растения размножаются клубнями. К двудольным относится семейство Астровые. Оно состоит из более 20000 видов. Сложноцветные имеют следующие признаки:

- соцветие в виде корзинки;

- мелкие цветки;

- в одном соцветии насчитывается до нескольких тысяч цветков;

- у некоторых представителей отсутствуют пестики и тычинки.

Для цветка характерно наличие двойного околоцветника. Чашечка развита слабо и покрыта волосками, пленкой, чешуйками. У венчика разнообразная форма, от типа которой зависит вид цветка (язычковый, воронковидный). Корзинка может состоять из трубочек (полынь), воронок (василек). У астровых встречается плод в виде семянки.

К сложноцветным относятся: ромашка, подсолнечник, цикорий. Растения используются в кулинарии, медицине. Для них характерно наличие одного корня с маленькими отростками, что обеспечивает продолжительную их жизнь.

Источник