Биология в лицее

Сайт учителей биологии МБОУ Лицей № 2 г. Воронежа, РФ

Site biology teachers lyceum № 2 Voronezh city, Russian Federation

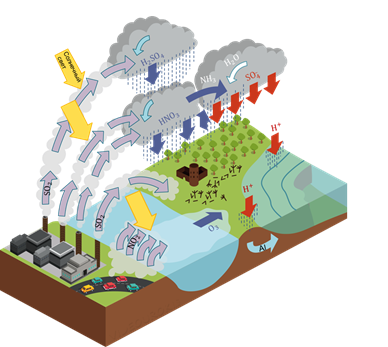

Влияние вредных факторов на растения. Растительный мир чрезвычайно многообразен. Но растения, как и другие живые организмы Земли, подвергаются воздействию различных вредных факторов, особенно в городах и их окрестностях. Особую опасность представляет загрязнение воды, воздуха, почвы вредными веществами.

Например, газы, которые выбрасывают в атмосферу промышленные предприятия и транспорт, вызывают заболевания и гибель растений: листья теряют зелёную окраску и опадают, отмирают корни и многие растения исчезают совсем. Специалисты ищут пути оздоровления окружающей среды. На промышленных рпедприятиях устанавливают фильтры, обезвреживают действие выхлопных газов транспорта.

Загрязнение окружающей среды оказывает губительное воздействие на растительный мир, угрожая в конечном счёте здоровью и даже жизни человека.

Урок 9. Естествознание. Как человек влияет на жизнь растений.

Использование растений для охраны среды от загрязнения. Стараясь оздоровить воздух в горо дах и посёлках, люди высаживают ра стения. При этом повышается содер жание кислорода и уменьшается доля вредных газов и пыли. Желательно высаживать растения, выделяющие, например, фитонциды, но не все они выдерживают загрязнённый воздух: у них отмирает листва, прекращается рост и дерево постепенно засыхает. Поэтому для городских насаждений годятся не все древесные породы.

Многие растения, особенно чув ствительные к ядовитым веществам, могут служить индикаторами загряз нения воздуха. При повышенном со держании в воздухе сернистого газа подсыхает и опадает хвоя ели обыкно венной (1) . Листья люцерны (2) и редьки по вреждаются даже при слабой концен трации в воздухе хлористого водоро да. При наличии в воздухе фтора – листья гладиолуса (3) . Подобных приме ров известно много.

Растения-индикаторы следует высаживать вокруг промышленных предприятий, вдоль автомагистралей, чтобы вовремя получать сигналы опасности.

Многие растения способны поглощать и перерабатывать вредные для человека вещества. Определено, что значительное количество таких веществ поступают в хлоропласты. Большое количество сернистого газа поглощает тополь бальзамический . Тополь чёрный (2), липа мелколистная (3) и конский каштан обыкновенный (4) поглощают свинец. Сирень обыкновенная и бузина красная (6) – радиоактивные вещества. Хорошо очищает воздух городов снежноягодник (5) .

Многие растения, содержащие или выделяющие вещества губительные для других организмов, можно использовать вместо ядохимикатов при борьбе с вредителями сада и огорода. Отвар чистотела применяют против крыжовникового пилильщика, гусениц яблоневой плодожорки, тли и щитовки. Отвар горчицы – от гороховой плодожорки. Лук и чеснок можно высадить около растений, которые страдают от долгоносика, клещей, проволочника.

3 кл Естествознание Как человек влияет на жизнь растений

Охрана растений и растительных сообществ. Человек постоянно вмешивается в жизнь природы. К серьёзным нарушениям в равновесии природы приводит загрязнение среды промышленными предприятиями, выхлопными газами автомобилей, бытовым мусором, ядохимикатами. Губительны для природы распашка степей, осушение болот, неконтролируемая вырубка лесов, лесные пожары.

Также к исчезновению растительности приводит: сбор плодов и цветов, вытаптывание, поломанные ветки, отсутствие птиц, распуганных присутствием человека. Исчезают целые растительные сообщества и отдельные виды.

Исчезающие виды растений внесены в Красные книги России или области, района. Они подлежат особой охране. Среди них много красивых растений – это виды подснежников (4), ятрышников (2), сон-травы (1), лилий .

Отдельные виды растений сохраняют в ботанических садах. Но для того чтобы сохранить растительные сообщества и виды исчезающих растений в природе, создана сеть охраняемых территорий , где воздействие человека на природу ограничено или вовсе исключено.

Заповедники – это большие территории, где сохраняется в естественном состоянии весь природный комплекс. Здесь запрещена любая хозяйственная деятельность человека, в том числе сенокошение, сбор растений, выпас скота. В заповедниках работают учёные, изучающие жизнь природы. Самые крупные заповедники получают статус биосферных. На территории России это Кавказский, Центральнолесной, Воронежский, Центральносибирский, Байкальский заповедники.

Заказники – небольшие участки временно охраняемой территории с ограничением хозяйственной деятельности и посещения людей. В заказниках сохраняют отдельные виды растений или животных.

Национальные парки – большие территории, как правило, расположенные в живописных местах, на которых сохранились природные комплексы особой ценности. Большая часть национальных парков, в отличие от заповедников, открыта для посещения людей. В них проводятся работы по сохранению редких видов растений и животных. На территории Москвы и Московской области расположен национальный парк Лосиный остров. На Кавказе – Сочинский национальный парк.

ИсточникВлияние человека на рост и развитие растений

Однажды, я с сестрой и мамой посмотрел мультфильм. Там один мальчик с кактусом начал разговаривать, песенки петь, рассказывать, как прошел день и т д. И в один прекрасный момент кактус зацвел. Мне это очень понравилось и стало интересно, бывает так на самом деле или нет? Мама предложила мне провести дома такой же эксперимент, и я с радостью согласился.

Мне хотелось узнать все побыстрее и поэтому мы выбрали редис. Потому, что он быстро всходит. Родиной редиса считается Средняя Азия. Там редис был известен с древнейших времен. В Китае, где его выращивали ещё более 3000 лет назад, есть такая поговорка: «Если зимой есть имбирь, а летом редис, весь год сохранишь здоровье».

Редис был известен так же в Древней Японии, Древнем Египте и в Древней Греции. В Древнем Риме зимние сорта редиса ели с медом, уксусом и солью. В Европе редис стал выращиваться с XVI века. Первыми её распробовали французские повара. В конце XVI столетия корнеплоды редиса были белыми и имели форму моркови.

В Россию редис завёз из Амстердама Пётр I, где царь впервые его попробовал в доме тамошнего купца и пришёл в восторг. Ну а теперь редис выращивают по всему миру .

Цель — выявить существование коммуникации между растениями и человеком.

Задачи – в ходе эксперимента выяснить: какое влияние оказывает доброжелательное общение человека на рост и развитие растений (редиса); Как растения (редис) реагируют на эмоциональное физическое безразличие человека.

Моя гипотеза заключается в том, что общение человека с растением может повлиять на его рост и развитие (как положительно, так и отрицательно).

Методы – изучение литературы, наблюдение, эксперимент.

ГЛАВА 1 Теоритические представления о том, как человек влияет на развитие и рост растений

1.1 Растения и их потребности

Немного из истории. Рассказывают, что давным – давно Земля лежала совсем плоская, как лепешка. Над ней висело твердое небо, а под землей чернело подземное царство. Выглядела Земля, как тортик из трех коржей..Таким создали мир древние боги. Но получилось непрочно. Каждый слой постоянно двигался и наклонялся, все шаталось. И тогда выросло дерево и пронзило все три слоя мира.

Корни ушли глубоко под землю, ствол поднялся между небом и землей. Ветки проросли между облаками. И стал мир прочным и устойчивым. Потом забегали зверюшки, залетали птицы. Появился человек. В легенду о первом дереве верили многие народы. Говорили, что если его кто спилит, наступит конец света.

Люди поклонялись не только Мировому Древу. Ведь его никто не видел, и где оно растет – неизвестно. Наши предки молились настоящим деревьям – дубам, березам. Думали, что деревья это боги. Потом в них перестали верить.

Даже первобытные люди различали пищевые, кормовые, лекарственные, декоративные растения, и собирал их плоды, семена для своих потребностей. Позднее люди начали выращивать растения на обработанной почве, например картошку или пшеницу. Растения дают сырье, пищу, а так же приносят радость и украшают нашу жизнь.

Растениям нужен свет, вода, воздух, тепло, все это обеспечивает им жизнь.

Свет влияет на направление роста растений, цвет листьев. Если света мало, растение растет медленно.

Тепло – стимулирует рост растений, питание от почвы.

Вода – основная составная часть растения, если воды не хватает, растение вянет.

Воздух — нужен свежий и чистый. Если растения стоят в духоте, у них могут появиться вредители.

1.2 Влияние человека (положительное и отрицательное) на рост и развитие растений

Люди выращивая растения дают им тепло, воду, свежий воздух и свет. Но часто забывают, что растениям нужно доброе человеческое отношение. Растения живые и любят, когда с ними разговаривают, поют песни, слушают музыку или просто рассказывают, как прошел день, хвалят их и т д.. Ухаживать за растением нужно с любовью и от души и тогда оно расцветет в полной мере.

Растения очень хорошо чувствуют настроение человека и даже запоминают людей. Например, если дома долгое время 1 человек ухаживал за цветком, то цветок запомнил и привык к этому человеку. И если этот человек уедет надолго, цветок будет вянуть или заболеет. Цветок так скучает.

Отрицательное воздействие происходит даже тогда, когда с растением не общаются и не считают его живым. Забывают поливать его, проветривать комнату, подставлять листики свету.

ГЛАВА 2 Экспериментальное исследование влияния человека на внутренний мир растений

2.1 Описание эксперимента и наблюдение

Для эксперимента, я выбрал редис «Рубин». Это скороспелое, корнеплодное растение, которое созревает за 25-28 дней после всхода. Переносит заморозки до 3-4 градусов. Хорошая температура созревания 15 градусов.

Эксперимент 1 . Какое влияние оказывает доброжелательное общение человека на рост и развитие растений (редиса)

День 1. 26.01. 2014г. Я взял две пластиковых коробочки и насыпал в них землю. Потом карандашом сделал 6 углублений в каждой коробочке, положил туда семена, по одному в каждое углубление и заровнял землей. Подписал коробочки «1 группа» и «2 группа».

Накрыл землю влажной тряпочкой. И поставил на окно. А на ночь включил лампу над коробочками.

Редиску первой группы я только поливал, а со второй группой разговаривал, рассказывал что- нибудь интересное. Для разговора я относил коробочку «2 группа» в другую комнату, чтобы «1 группа» не слышала.

День 2. Полил редиску «1 группы» и «2 группы» из ложечки очищенной водой. С редиской «2 группы» я побеседовал и похвалил, какая она замечательная и что я ее люблю.

День3. Утром когда я убрал тряпочки из коробочек. Моему удивлению не было предела. В «1 группе» взошел один малюсенький росток. А во «2 группе» целых два.

И они были больше чем в «1 группе». Я так же полил растения из ложечки и побеседовал со «2 группой»

День 4. В «1 группе» было четыре ростка, два больших и два маленьких, А во «2 группе» три больших ростка и один маленький. Я так же полил растения из ложечки и побеседовал со «2 группой»

Эксперимент 2. Как растения (редис) реагируют на эмоциональное и физическое безразличие человека.

День 5 . Я перестал поливать редис «1 группы» и «2 группы» и с подоконника убрал коробочки на полку.

День 6 . Пока ничего не происходит.

День 8. Редис «1 группы» и «2 группы» начал вянуть и стебельки склонялись, было заметно, что им не хватает воды света. Земля стала серой.

День 10. Стебельки «1 группы» лежали на земле. Стебельки «2 группы» так же лежали на земле, но были намного тоньше. Они полностью высохли.

2.2 Результаты исследования

Эксперимент 1 удался. Редис « 2 группы» рос быстрее и лучше, чем редис «1 группы».

Эксперимент 2 так же прошел успешно. Потому что, перестав общаться и ухаживать за редисом, он завял. Редис « 2 группы» завял быстрее.

Заключение

Моя гипотеза в том, что общение человека с растением может повлиять на его рост и развитие (как положительно, так и отрицательно) подтвердилась.

Редис «2 группы» рос быстрее и дал больше ростков, чем редис «1 группы». А еще без моего ухода и общения редис «1 группы» и «2 группы» быстро завял.

Можно сделать вывод о том, что любовь и дружеское общение человека с растениями оказывает положительное воздействие на их рост и развитие.

Если вы хотите вырастить хороший урожай в огороде или красивые цветы дома и в саду – общайтесь с ними и любите их. Тогда растения порадуют вас урожаем и красотой.

Источник16. Антропогенные воздействия на растительность

А.С. Степановских

Экология. Учебник для вузов

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 703 с.

16. Антропогенные воздействия на растительность

16.2. Воздействие человека на растительность

Человек своей деятельностью оказывает огромное влияние на растительность, как положительное, так и отрицательное. Как объект охраны растительность можно разделить на водную, почвенную, подземную и надземную.

Водная растительность играет большую роль в жизни водоемов и их обитателей, но используется человеком слабо.

Почвенная растительность — бактерии, водоросли, отдельные виды грибов играют большую роль в процессах образования почвы и формирования ее плодородия.

Наземная растительность, насчитывающая более 500 тыс. видов (из них 300 тыс. высших видов растений), в наибольшей степени используется человеком и подвергается воздействиям с его стороны.

Трудно сегодня сказать — сколько на планете исчезло растений, которых создать заново уже невозможно. Однако много фактов свидетельствует об исчезновении около 30 тыс. видов растений. В нашей стране насчитывается около 20 тыс. видов растений. Из них примерно до 60% произрастает на природных сенокосах и пастбищах. Более 530 видов стали в настоящее время редкими.

В результате деятельности человека на огромных площадях дикие растения заменяются культурными, т. е. человек в своих интересах постоянно преобразует окружающий мир растений. На растительные сообщества сильное влияние оказывают домашние и дикие животные. Несъеденные растения остаются нетронутыми или затаптываются копытами. Бессистемная пастьба скота ведет к дегенерации пастбищ, вызывает возникновение водной и ветровой эрозии почвы.

ИсточникЧеловек и его роль в изменении растительного покрова

На сегодняшнее время ни один из экологических факторов не оказывает настолько существенного и всестороннего влияния на растительные сообщества, как деятельность человека. Это влияние постепенно возрастает с момента возникновения человеческой цивилизации и на сегодняшний день практически невозможно найти такое растительное сообщество, на которое бы человек в той или иной степени не оказывал влияния.

Природа антропогенного влияния на растительный покров существенно отличается от влияния абиотических и биотических природных факторов. Дело в том, что антропогенное влияние всегда является внешним по отношению к экосистеме. В конечном результате действие человека сводится или к изменению параметров экотопа, т. е. изменению абиотических факторов, или к непосредственной трансформации структуры и состава экосистемы.

Характер воздействия человека на растительные сообщества чрезвычайно многообразен и, в большинстве случаев, негативен. Он, в первую очередь, зависит от уровня развития промышленности и сельского хозяйства: степени распаханности земель, развития сети путей сообщения, уровня загрязнения окружающей среды отходами производства и так далее.

При этом воздействие человека на растительный покров может быть осознанным и неосознанным, прямым и косвенным. Так, зачастую неосознанно человек распространяет многие виды растений. Осознанно человек трансформирует отдельные фитоценозы и даже целые ландшафты: вырубает или, наоборот, сажает леса, распахивает земли, производит добычу полезных ископаемых и др.

Иногда очень сложно разграничить осознанное и неосознанное влияние человека на природу. Так, к примеру, добывая полезные ископаемые открытым способом, человек осознанно уничтожает растительность в местах добычи. В то же время при создании карьеров изменяется уровень грунтовых вод, что, в свою очередь, может сильно воздействовать на окружающие растительные сообщества.

Основными видами антропогенного воздействия человека на природу являются непосредственное воздействие на растительный покров (вырубка лесов, создание искусственных фитоценозов, выпас домашних животных, осушение или, наоборот, орошение, воздействие на растения выбросов и сбросов промышленных предприятий и др.), а также завоз в тот или иной регион новых видов растений, которые в новых для себя условиях способны входить в состав естественных или полуестественных фитоценозов. Все это в конечном итоге приводит к сокращению ареалов или полному исчезновению различных видов растений и даже целых растительных сообществ.

Создание культурных и полукультурных фитоценозов на сегодняшний день является, пожалуй, наиболее существенным фактором влияния человека на окружающую среду. По степени воздействия человека принято выделять следующие типы фитоценозов (Фурсаев, Хохлов, 1940):

· нетронутые фитоценозы, т. е. те, которые не подверглись в процессе развития осознанному или неосознанному воздействию человека. Их видовой состав и структура сохранились в состоянии, зависящем только от физико-географических и биотических условий;

· природные фитоценозы – подверглись невольному воздействию человека или же возникли в результате его деятельности, не направленной непосредственно на изменение состава фитоценоза (высечка, выпас и др.);

· окультуренные фитоценозы – природные фитоценозы, у которых в результате экстенсивного воздействия человека в той или иной степени изменены структура и состав;

· полукультурные фитоценозы – целенаправленно созданы человеком на месте природных фитоценозов, измененных коренным образом (искусственные лесные насаждения, сеяные луга и др.);

· культурные фитоценозы – созданы человеком, который постоянно контролирует их на протяжении всего времени их существования, при этом человеком создается и регулируется видовой состав, строение и даже условия произрастания видов в фитоценозе.

Интенсивная деятельность человека привела к тому, что во многих сильно освоенных им регионах планеты преобладают культурные, полукультурные и окультуренные фитоценозы, тогда как нетронутые фитоценозы практически отсутствуют. Так, к примеру, только в Беларуси на более чем 30% территории естественные сообщества полностью уничтожены – земля используется в качестве пашен, дорог и поселений человека. Еще порядка 20% площади республики занимают различные полуестественные или сильно антропогенно трансформированные территории: сенокосы, пастбища, сады, пустыри и др. Среди лесов также значительную долю составляют лесокультуры, то есть леса, посаженные человеком на сплошных вырубках или необлесенных территориях. Все это приводит к тому, что на сегодняшний день на территории республики практически не осталось нетронутых фитоценозов, не подвергшихся влиянию человека.

Вырубка лесов может иметь разный характер. В зависимости от целей, вырубки могут быть санитарными, рубками ухода, выборочными и сплошными. При санитарных и рубках ухода в лесном фитоценозе человек вырубает больные или плохо растущие деревья, что способствует лучшему росту остальных растений и, тем самым, созданию более продуктивных растительных сообществ.

При выборочных рубках человек выборочно изымает из фитоценоза либо деревья отдельных видов, либо достигшие определенного возраста деревья и оставляет остальные виды. В этом случае воздействие человека на растительное сообщество более глубокое и может приводить к смене одного фитоценоза другим. Наконец, при сплошных вырубках фитоценоз уничтожается целиком.

При этом восстановление леса на вырубках будет в первую очередь зависеть от характера дальнейшего хозяйственного использования территории человеком, и уж потом – от комплекса физико-географических условий и экологических факторов, воздействующих на данное местообитание. Так, использование освободившейся из-под леса территории в качестве пашни или сенокоса делает невозможным естественное восстановление леса, выпас скота также препятствует этому процессу или очень сильно его замедляет. Довольно часто исчезновение леса может вести к сильному изменению экологических условий местообитания. К примеру, при неглубоком залегании грунтовых вод вырубка леса может приводить к заболачиванию территории; уничтожение леса на горных склонах и на склонах коренных берегов рек может приводить к сильной эрозии почв и даже к полному их смыванию.

Характер воздействия на фитоценозы выпаса домашних животных в значительной степени зависит от особенностей растительного покрова, продолжительности и интенсивности выпаса, породы выпасаемых животных. При выпасе животные избирательно поедают те или иные виды растений, ветви деревьев и кустарников, что приводит к изменению конкурентных отношений между видами в фитоценозе.

Кроме того, животные уплотняют почву, что меняет ее воздушный и водный режимы. В некоторых регионах планеты выпас скота определяет состав и строение растительного покрова на значительных территориях. Так, в странах Средиземноморья чрезмерное поголовье коз явилось причиной почти полного исчезновения лесов и смене их кустарниковой и кустарничково-травяной растительностью. На сырых лугах перевыпас может приводить к их заболачиванию, а в степях, наоборот, к большей ксерофитизации растительности и даже к опустыниванию; выпас на легких рыхлых почвах – к их эрозии.

Осушение переувлажненных территорий резко изменяет экологические условия местообитания (главным образом водный и воздушный режимы почв), что приводит к коренной смене растительных сообществ. При этом мелиорация может приводить как к положительным изменениям в составе и структуре растительности (особенно с точки зрения ее хозяйственного использования), так и к резко отрицательным. Очень часто трансформированные в результате осушения территории человек использует в качестве сельскохозяйственных угодий, но зачастую неправильная агротехника приводит к полной или частичной деградации плодородных торфянистых почв. Понижение уровня грунтовых вод в результате мелиоративных мероприятий приводит к обмелению или даже полному исчезновению многих малых рек, уменьшению водосбора средних и крупных рек и, как следствие этого, трансформации, в большинстве случаев негативной, растительного покрова на значительных территориях.

Орошение также приводит к значительным изменениям в растительном покрове. В результате орошения изменяются водный, температурный, солевой режимы, что ведет к смене ксерофитных растительных сообществ более мезофитными или даже гигрофитными. Это позволяет человеку использовать орошенные территории в качестве сельскохозяйственных угодий.

Но, к сожалению, на орошенных землях очень остро стоит проблема вторичного засоления почв. В результате повышения уровня грунтовых вод и, как следствие этого, повышенного испарения воды, соли из глубоких горизонтов почвы постепенно подтягиваются к ее поверхности. В конечном итоге это приводит к тому, что изначально незасоленные или слабо засоленные почвы превращаются во вторичные солончаки и солонцы с соответствующей растительностью.

Воздействие на растения выбросов и сбросов промышленных предприятий может быть как прямым, так и опосредованным. Так, многие организмы, особенно хвойные и лишайники, чувствительны к содержанию в воздухе соединений серы (главным образом оксидов).

Очень часто это ведет к полной или частичной гибели лишайников, чрезмерной дефолиации и, соответственно, к сильному ослаблению деревьев. Следствием этого, как правило, является сильная деградация лесных сообществ в окрестностях крупных промышленных предприятий. Кроме того, так называемые «кислотные дожди» и пыль, выбрасываемая в воздух, сильно изменяют химизм почв, что тоже приводит к изменениям в составе и структуре растительных сообществ. Пыль, покрывающая листья, негативно влияет на процессы фотосинтеза у растений. Тяжелые металлы, в большом количестве выбрасываемые в атмосферу с выхлопными газами автотранспорта, повышают уровень мутаций и негативно сказываются на генеративном размножении многих видов растений.

Завоз человеком новых видов растений. На сегодняшний день человек является весомым фактором, влияющим на изменение ареалов многих видов растений. Помимо сокращения ареалов, о чем говорилось выше, он во многих случаях является фактором, который способствует проникновению и расселению большого числа видов растений на незанятые ими территории. При этом большую роль играет развитие сети транспортных коммуникаций, торговые отношения и войны, применение привозных семян сельскохозяйственных растений и многие другие факторы. Такие виды, которые называются заносными (адвентивными) могут различаться по времени и способу заноса, а также по степени натурализации.

По времени заноса выделяют:

· археофиты – виды, появившиеся до XVI века (Atriplex patula, Fallopia convolvulus, Urtica urens, Acorus calamus и др.);

· кенофиты (неофиты) – виды, появившиеся в более позднее время.

По способу заноса различают:

· ксенофиты – виды, занесенные случайно. К этой группе относится подавляющее большинство адвентивных видов;

· эргазиофиты – виды, занесенные преднамеренно. Чаще всего это культивируемые человеком виды, вышедшие из культуры и расселяющиеся без помощи человека (например, Pinus banksiana, Acer negundo, Amelanchier spicata, Echinocystis lobata и др.);

· ксеноэргазиофиты – переходная группа видов, способ заноса которых на сегодняшний день не выяснен.

По степени натурализации различают:

· эфемерофиты – виды, неспособные закрепиться на новой для себя территории;

· колонофиты – виды, прочно закрепившиеся на новой территории, но не распространяющиеся в новые местообитания;

· эпекофиты – заносные виды, которые способны внедряться только в нарушенные местообитания с ослабленными конкурентными отношениями (например, рудеральные или сегетальные сообщества);

· агриофиты – виды, которые в новом для себя местообитании являются настолько конкурентноспособными, что с большим или меньшим успехом входят в состав естественных растительных сообществ.

Обогащение аборигенной флоры и растительности заносными видами получило название синантропизации. С одной стороны, этот процесс приводит к обогащению флоры, но, с другой стороны, многие заносные виды способны крайне отрицательно воздействовать на аборигенные растительные сообщества. Так, к примеру, многие из них являются карантинными растениями и злостными сорняками (амброзии, Galinsoga parviflora, Conyza canadensis и др.). Некоторые растения-агриофиты, внедряясь в естественные сообщества, способны коренным образом их изменять (к примеру, Amelanchier spicata и Physocarpus opulifolius, образующие густой подлесок в лесах, Echinocystis lobata, массово разрастающийся в поймах рек и практически полностью вытесняющий местные травянистые растения).

Все вышесказанное в конечном итоге приводит к существенным, в ряде случаев нежелательным и необратимым преобразованиям фитоценозов, так как каждый вид является их уникальным элементом, связанным множеством функциональных связей с другими видами сообщества. Кроме того, каждый вид растений является реальным или потенциальным источником различных ресурсов, исходным материалом для селекционной работы, носителем уникального генофонда и в дальнейшем может быть использован человеком, даже если сейчас он никаким образом не используется.

На сегодняшний день данная проблема решается несколькими путями. Во-первых, многие редкие и исчезающие виды растений включаются в Международную и региональные Красные книги, то есть охраняются как международными, так и национальными законодательными актами. Так, в Беларуси в первое издание республиканской Красной книги (1983 г.) было включено 85 видов растений, подлежащих охране, а во второе (1993 год) – 180 видов растений, что составляет порядка 10% естественной флоры республики.

Помимо создания Красных книг, в различных регионах планеты создается сеть особо охраняемых природных территорий как международного, так и регионального масштаба: заповедники, национальные парки, заказники, памятники природы. В них, помимо охраны редких и исчезающих видов растений и животных, сохраняются целые уникальные природные комплексы. По данным на 2002 год в Беларуси функционируют и охраняются государством Березинский биосферный и Полесский радиационно-экологический заповедники, 4 национальных парка (Беловежская пуща, Браславские озера, Припятский и Нарочанский), 567 заказников и 905 памятников природы. Всего на сегодняшний день различными категориями охраны охвачено более 7,5% территории нашей республики.

Рекомендуемая литература.

Александрова В. Д. Классификация растительности. – Л.: Наука, 1969. – 271 с.

Вальтер Г. Общая геоботаника: Пер. с нем. – М.: Мир, 1982. – 261 с.

Василевич В. И. Статистические методы в геоботанике. – Л.: Наука, 1969. – 232 с.

Василевич В. И. Очерки теоретической фитоценологии. – Л.: Наука, I983. – 248 с.

Воронов А.Г. Геоботаника. – М.: Высшая школа,1973. – 384 с.

Гельтман B. C. Географический и типологический анализ лесной растительности Белоруссии. – Мн.: Наука и техника, 1982. – 326 с.

Григора I. М., Соломаха В. А. Основи фiтоценологii. – Киiв: Фiтосоцiоцентр, 2000. – 240 с.

Дедю И. И. Экологический энциклопедический словарь. – Кишинев: МСЭ, 1990. – 400 с.

Злобин Ю. А. Принципы и методы изучения ценотических популяций растений. – Казань: Изд-во Казанск. гос. ун-та, 1989. – 146 с.

Ипатов B. C., Кирикова Л. А. Фитоценология: Учебник. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1999. – 316 с.

Миркин Б. М., Наумова Л. Г., Соломещ А. И. Современная наука о растительности: Учебник. – М.: Логос, 2001. – 264 с.

Миркин Б. М., Розенберг Г. С., Наумова Л. Г. Словарь понятий и терминов современной фитоценологии. – М.: Наука, 1989. – 223 с.

Миркин Б.М. Теоретические основы современной фитоценологии. – М.: Наука, 1985. – 136 с.

Работнов Т. А. Фитоценология. – М.: МГУ,1978. – 384 с; 2-е изд. 1983. – 296 с, 3-е изд. 1992. – 352 с.

Работнов Т. А. История фитоценологии. – М.: Аргус, 1995. – 158 с.

Раменский Л. Г. Избранные работы. Проблемы и методы изучения растительного покрова. – Л.: Наука, 1971. – 334 с.

Трасс XX Геоботаника. История и современные тенденции развития. – Л.: Наука, 1976. – 252 с.

Уиттекер Р. Сообщества и экосистемы. – М.: Прогресс, 1980. – 328 с.

Шенников А. П. Введение в геоботанику. – Л.: ЛГУ, 1964. – 477 с.

Юркевич И.Д., Гельтман B.C. География, типология и районирование лесной растительности Белоруссии. – Мн.: Наука и техника, 1965. – 288 с.

ИсточникВлияние хозяйственной деятельности человека на растительный мир

В уроке рассказывается о негативном влиянии хозяйственной деятельности человека на природу. В данном уроке приводятся следующие понятия: заповедник, заказник.

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобретя в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный мир»

Тысячелетиями человек был частью природы. Он брал необходимое для выживания: пропитание, материал для жилищ, топливо. Использовал растения и животных для своих нужд. Воздействие человека на окружающую природу было не более чем воздействие других животных существ на неё.

Около 10 тыс. лет назад человек начал одомашнивание животных и введение растений в культуру. Он перешёл от собирательства и охоты к земледелию и скотоводству.

Постепенно бурная деятельность человека (распашка земель, раскорчёвка и выжигание лесов, стравливание пастбищ и вытаптывание травостоев домашними животными) привела к серьёзным изменениям в природе.

Огромные площади земель используются человеком для различных целей.

Поверхность Земли составляет 510 млн.. А 29 % от всей поверхности Земли составляет суша — это 149 млн.. Сельскохозяйственные угодья, используемые человеком, составляют — 51 млн.. Из них: пашня —14 млн. . Пастбища и сенокосы — 37 млн.

Учёными доказано, что за последние 100 лет в мире из-за истощения земли выбыло из оборота 27 % сельскохозяйственных угодий. Лучшие земли планеты уже освоены.

Многие земли загрязнены так, что на них не возможна жизнь, учитывая то, что почва очень важна для человека, так как на ней выращиваются сельскохозяйственные растения для питания.

Почвенный покров Земли кажется нам обычным и вечно существующим в природе. Однако это не так.

Ежегодно земельные угодья теряют слой плодородной почвы, на создание которого природа затратила тысячи лет. Недооценивая роль этого величайшего природного богатства, человечество ставит под угрозу само своё существование.

Охрана почвы от её разрушения, борьба с уменьшением её плодородия ― важнейшая экологическая проблема, требующая пристального внимания мирового сообщества.

В результате хозяйственной деятельности человека поредели густые леса, сократилось число видов диких животных, а некоторые исчезли совсем.

Сведение лесов вызвало обмеление водоёмов и уменьшение уловов рыбы.

Несмотря на то, что катастрофические последствия сведения лесов уже широко известны, уничтожение их продолжается. Ежегодно общая площадь лесов уменьшается на 2 %.

За истекшие тысячелетия на земном шаре вырублено и сожжено 2/3 всех лесов, свыше 500 млн га плодородных земель превратились в пустыни.

Всемирный Фонд Охраны Дикой Природы подсчитал, что уже через 40 лет биоресурсы планеты Земля будут полностью исчерпаны. Хуже всего обстоит ситуация с лесными массивами. Всему виной устаревшие методы природопользования, которые человечество использует до сих пор.

Человек все больше и больше начинает вторгаться в природу и изменять её в своих интересах, для достижения каких-то целей.

В результате различных технических изобретений потребление природных ресурсов увеличивается.

Особенно сильные изменения произошли вокруг городов. Растут обширные свалки мусора и отходов, которые образуются из различных ненужных вещей.

Например, у каждого человека имеется множество вещей, без которых жизнь кажется невозможной. Более того, индустрии требуется постоянно расширять рынок сбыта. Поэтому с помощью рекламы нам внушается, что старые (неважно, годные или нет) вещи нужно выкидывать и приобретать новые.

Таким образом, постоянно увеличиваются объёмы производства, строятся новые фабрики и заводы. Каждый из них должен иметь очистные сооружения, все основные технологии и формы деятельности необходимо регулярно обновлять, вкладывать деньги в то, чтобы уменьшить вредные выбросы. Однако это требует немалых финансовых затрат, на которые многие владельцы идти не хотят. В результате загрязняется атмосфера, умирают леса и водоёмы, а люди приобретают серьёзные заболевания.

Влияние вредных факторов на растения

Каждое растение растёт в тех условиях, к которым оно приспособлено.

Для нормального развития и роста растениям требуются определённые условия. Это: 1. Необходимая атмосфера: воздух, углекислый газ, кислород.

2. Оптимальная температура воздуха и почвы.

3. Правильная среда: температура, кислотно-щелочное равновесие, влажность.

4. Сбалансированное питание минеральными веществами в требуемых количествах и в подходящем для конкретного растения составе.

5. Необходимое освещение.

6. Достаточное увлажнение.

Изменение условий обитания может привести к гибели вида. Растения, как и другие живые организмы Земли, подвергаются воздействию различных вредных факторов, особенно в городах и их окрестностях.

Особую опасность представляет загрязнение воды, воздуха, почвы вредными веществами. Например, газы, которые выбрасывают в атмосферу промышленные предприятия и транспорт, вызывают заболевания и гибель растений: листья теряют зелёную окраску и опадают, отмирают корни, и многие растения исчезают совсем.

Загрязнение окружающей среды оказывает губительное воздействие на растительный мир, угрожая в конечном счёте здоровью и даже жизни человека.

В настоящее время во всех развитых странах принимают законы и проводят мероприятия, направленные на защиту окружающей среды от вредных на неё воздействий.

Чтобы сохранить уникальные, наиболее ценные уголки природы, стали создавать заповедники.

Заповедник — это участок территории (акватории), на котором сохраняется в естественном состоянии весь его природный комплекс, а охота запрещена.

Общее число заповедников, национальных парков и охраняемых участков во всём мире составляет около 800.

По состоянию на конец 2015 года на территории России действовало 104 государственных природных заповедника, суммарной площадью свыше 27 млн га (без акваторий).

В отличие от заповедников, на территории заказников охраняется не весь природный комплекс, а лишь та его часть, которая обеспечивает существование определённых растений и животных.

Большую роль в охране редких растений играют ботанические сады, опытные станции и другие подобные учреждения.

В ботанических садах собраны живые коллекции редких растений, некоторые из них вводят в культуру.

Учёные установили, что растения имеют различную чувствительность к загрязнению окружающей среды.

Наиболее чутко на загрязнения реагируют лишайники, мхи, ель, пихта и другие растения. Наблюдая за ними, учёные очень точно могут судить о загрязнении окружающей среды.

Если наиболее чувствительные к загрязнению растения могут служить показателями состояния окружающей среды, то устойчивые следует использовать для озеленения городов с развитой промышленностью и обилием автомобилей.

Наиболее устойчивы к загрязнению атмосферного воздуха такие растения как: акация белая, тополь, каштан, берёза, ольха, ива, боярышник, сирень, лиственница и др. Эти растения активно поглощают из воздуха различные вредные вещества и являются хорошими пылеуловителями.

Правильное использование растений в озеленении не только очищает воздух от вредных для здоровья веществ, но и делает населённые пункты уютными и красивыми.

Важную экологическую и оздоровительную роль играют леса вокруг промышленных центров. Являясь устойчивым растительным сообществом с большим числом видов, лес особенно активно поглощает и перерабатывает вредные вещества.

Человек в конечном итоге живёт за счёт зелёных растений ― основных производителей органических веществ и кислорода.

Охрана природы и рациональное использование её ресурсов важны не только для одного государства, но и для всего земного шара в целом.

Охраняя, восстанавливая и умножая растительный покров нашей планеты, мы создаём условия для жизни не только современников, но и будущих поколений.

Источник