Первое свидетельство, указывающее на применение масляных красок, относится к Х веку. В средние века живопись на масле применялась в редких случаях: при росписи стен, в декоративных работах, не требующих тонкости исполнения, при лессировках в темперной живописи. Масло не соответствовало приемам живописи, которые использовались на протяжении многих веков и были выработаны применительно к водным краскам (темпера, фресковая живопись и др.). Только после открытия сделанного Ян Ван-Эйком в XV веке масляная живопись стала ведущей техникой.

Масляные краски предоставляют богатые возможности в решении живописной формы. Их отличают большой цветовой диапазон, пластичность, возможность применения различных техник и приемов. Они позволяют создавать разнообразную фактуру, которая высыхая, не деформируется.

В сравнении с акварелью и гуашью масляная живопись сложнее технически и технологически, требует использования разного инвентаря и материалов. Поэтому при работе маслом требуется знание технологии масляной живописи, а так же ряд практических знаний и умений.

Секретная техника старых мастеров

Подрамник. Подрамник представляет собой четыре бруска, скрепленных между собой шиповыми соединениями, клеем или гвоздями. Наиболее целесообразным является подрамник, у которого бруски вяжутся простым шипом и раздвигаются при помощи клиньев. Внутренние стороны подрамника имеют скос для того, чтобы натянутый холст их не касался.

Толщина брусков должна соответствовать размеру подрамника: чем больше подрамник, тем большую прочность должны иметь бруски, чтобы не прогибаться при натяжке холста. Для исключения диагональных перекосов и прогибов брусков подрамник должен иметь крестовину. Особенно необходимы крестовины для больших подрамников, размер которых по большей стороне 1 метр и более.

Для защиты дерева, из которого изготавливается подрамник от гниения и влаги применяется обработка олифой всех граней подрамника, кроме грани, примыкающей к картинной плоскости.

Основа под живопись. В качестве основы под масляную живопись используется холст или картон, реже – фанера или оргалит. Широкое применение в масляной живописи холст получил в конце XV – начале XVI в.

Холст как материал для живописи имеет ряд преимуществ: написанные на холсте картины более легкие, их можно снимать с подрамников, они проще в транспортировке. К недостаткам такой основы можно отнести слабую сопротивляемость механическим воздействиям, а так же то, что холст сильно реагирует на изменения температуры и влажности воздуха. Неровности холста создают на поверхности живописи дополнительную вибрацию света, фактура ткани может стать дополнительным выразительным средством композиции.

Холст для живописи используется, как правило, льняной. Хлопчатобумажные ткани уступают льняному холсту по прочности, их нельзя применять для картин написанных пастозно. Синтетические холсты сильно растягиваются, что влияет на сохранность красочного слоя.

Натяжка холста. При натяжке холста на подрамник можно использовать строительный степлер со скобами или небольшие гвозди. Существует несколько способов натяжки: от центра и от углов, но независимо от способа холст должен быть натянут без перекосов. Места крепления скоб на противоположных сторонах подрамника точно напротив. При слабой натяжке холст провиснет, а при излишней может деформироваться подрамник.

Рецепт грунтовки Рембрандта / Rembrandt grounding technique

Проклейка холста. Проклейка холста необходима, чтобы предотвратить разрушение волокон холста со временем, которое возможно при проникновении в волокна масла, а так же для того, чтобы защитить красочные слои от воздействия кислорода воздуха. Проклейка должна удовлетворять двум условиям: она должна быть прочной и эластичной.

Клеи, которые применяются в живописи, делятся на две группы – растительные и животные. К первым относятся мука, крахмал, декстрин. Клеи, содержащие муку или мучной клейстер, в настоящее время не применяются из-за того, что они очень гигроскопичны, но широко применялись в XVI – XVII вв. в западноевропейской и русской живописи. К клеям животного происхождения относят желатин, рыбный, казеиновый, столярный и др.

При подготовке холста к выполнению ВКР применялся пищевой желатин. Для проклейки желатин заливается холодной водой для набухания, затем нагревается на водяной бане до полного растворения. Для проклейки используется остывший и начавший уже желироваться желатин. На поверхность холста он наносится флейцевой кистью и распределяется шпателем таким образом, чтобы закрыть отверстия холста. Проклейка проводится в 2-3 слоя, при этом каждый следующий слой наносится при полном высыхании предыдущего и более жидким раствором.

Грунтовка холста. Грунты применяемые в настоящее время для живописи можно разделить:

§ по составу – клеевые (тянущие), эмульсионные (среднетянущие), масляные (нетянущие);

§ по фактуре – крупнозернистые, среднезернистые, гладкие:

§ по цвету – белые и цветные.

Грунт в живописи является не только основой красочного слоя, свойства грунта могут влиять так же на «звучание красок». Использование художником того или иного грунта зависит от задач, которые ставятся при живописи. » Карл Брюллов использовал в основном гладкие масляные грунты золотистого цвета. Илья Репин любил не очень тянущие грунты белого цвета Николай Фешин использовал клеевые грунты, сильнотянущие, что позволяло создавать активные фактуры и светлую живопись. Иногда художники использовали тон негрунтованного холста и писали по проклейке» [7, с. 10].

При подготовке холста к работе использовался акриловый грунт белого цвета имеющийся в продаже. При грунтовке, так же как и при проклейке наносятся 2-3 слоя грунта, при полном высыхании ранее нанесенного слоя.

Масляные краски продаются в наборах и по отдельности, в тубах разного объема. Художники, как правило, пользуются отдельными красками, так как каждый художник для воплощения своего замысла выбирает определенную палитру. Масляные краски, как и акварельные, имеют разную степень прозрачности. Масляные краски – это смесь пигмента и связующего вещества, от происхождения пигмента зависят свойства красок, которые влияют на качество живописи.

Существуют краски плотные, непрозрачные, отражающие свет – так называемые корпусные (кроющие) краски. Прозрачные и полупрозрачные краски называются лессировочными. Пастозные прописки смесями с применением белил дают цвета более холодные, плотные, «глухие» по сравнению с лессировками, живописью «на просвет», дающей цвета глубокие, насыщенные, теплые. Старые мастера сознательно использовали соптические свойства масляных красок и способы их нанесения.

Кисти.Кисть — самый распространенный и один из древнейших инструментов для живописи. Кисти разделяются по размеру, форме, виду волоса, идущего на изготовление волосяного пучка – от этого зависит их предназначение.

По форме кисти делятся на плоские и круглые, веерные, овальные и другие; с большим или меньшим выпуском волоса, а так же на остроконечные, тупоконечные. Плоские кисти более эластичны, дают возможность получать определенную форму мазка. Круглые кисти делают мазок более мягким, лишенным определенной формы. «Мягкость и жесткость» кисти зависит так же от состава ворса. Для живописи маслом нужны кисти жестче: из ворса колонка, щетины и синтетики; работа мягкими кистями уместна в случае применения лессировки.

Колонок. Колонковые кисти считаются универсальными для любой живописи. Натуральный ворс, послушная и в меру упругая кисть, гладкий мазок – идеальный инструмент для тех, кто пишет тонко, слой за слоем. Такая кисть незаменима при письме портретов в классической традиции. Основной недостаток таких кистей – это дороговизна.

Но качество и долгое время службы в случае правильного ухода оправдывают затраты.

Щетина. Кисти из свиной щетины по своим свойствам довольно жесткие и идеально подходят для масляной живописи. Из щетины изготавливаются и малярные кисти, но для художественных целей щетину специально обрабатывают. Такой кистью можно писать пастозно и фактурно. Изнашивается такая кисть равномерно, дает неровный фактурный мазок и более пригодна для работы на большом формате (более 50-60 см.).

Синтетика. Кисти из синтетического ворса применяются при росписи тканей, дерева, стекла. В масляной живописи такая кисть применима как инструмент, дающий плавный гладкий мазок, для проработки деталей могут быть использованы кисти небольших размеров (№1, 2, 3, 4).

Остальные типы кистей (пони, коза, белка) обладают мягким ворсом, они, как и кисти из смешанного ворса в масляной живописи применяются значительно реже и могут использоваться художниками из личных предпочтений.

Мастихины. Мастихин – тонкий упругий стальной инструмент в форме лопаточки или ножа с деревянной или металлической ручкой. Изначально мастихины использовались как инструмент для растирания, разбавления и смешивания красок на палитре. С появлением новых техник письма, он стал использоваться для нанесения краски на холст, что обогащает живописное произведение новыми фактурными эффектами, по иному «звучит» и краска нанесенная мастихином. Различные формы рабочей поверхности мастихина позволяют решать различные задачи при работе масляными красками: короткое лезвие используется для нанесения угловых «ударов», длинное – для плавного нанесения краски на большие участки.

Краски. Масляные краски – это смесь цветового пигмента и связующего вещества. В масляных красках в качестве связующего вещества используется масло. Краски продаются в наборах и по отдельности, в тубах разного объема. Художники пользуются преимущественно отдельными красками, так как каждый художник имеет свою палитру – используемый в работе набор красок.

Масляные краски, так же как и акварельные имеют разную степень прозрачности. Есть кроющие (корпусные) краски, есть прозрачные лессировочные, а есть краски, сочетающие в себе и кроющие и лессировочные свойства. В.А. Могилевцев в своей книге «Основы живописи» на начальных этапах живописи маслом советует использовать краски из натуральных пигментов. Они менее активные, чем краски на пигментах созданных химическим путем; смешивая их, легче избежать грязи.

Масла, лаки, разбавители. В технике масляной живописи чаще всего используется отбеленное льняное масло. Масло не рекомендуется применять в чистом виде, так как масляная краска в своем составе содержит достаточное количество масла.

Лаки, применяемые в масляной живописи, делятся по назначению на покрывные, ретушные, лессировочные, для разбавления красок. Покрывные лаки применяются для защиты красочного слоя картины, после окончательного ее высыхания, Ретушные лаки применяют в качестве промежуточного слоя, они восстанавливают первоначальную звучность красок и усиливают связь красочных слоев. Лессировочные лаки необходимы при лессировках. Лаки, применяемые для разбавления масляных красок, используются в чистом виде или в составе смесей, могут быть составной частью двойника или тройника.

В качестве разбавителей применяют скип@$&р, пинен (разбавитель №4), уайт-спирит (разбавитель №2). Разбавители применяются для ускорения высыхания масляных красок. Для письма масляными красками применяются так же смеси из масла, лака и разбавителя. Наиболее применяемый состав – это тройник с пропорциями: 3 части пинена, 1 часть лака даммарного, 1 часть льняного масла.

Источник: studopedia.su

Всё о холстах — как выбрать идеальную основу для творчества?

До появления первых холстов художники писали на подготовленных деревянных досках. Но такие картины требовали особых условий хранения и со временем разрушались: трескались, деформировались, покрывались плесенью из-за повышенной влажности, уничтожались жуком-древоточцем. Многие мировые шедевры удалось сохранить только благодаря изобретению технологии переноса картин с деревянной основы на холст: «Мону Лизу» Леонардо да Винчи, «Мадонну Конестабиле» Рафаэля Санти, парные картины Сандро Боттичелли «Архангел Гавриил» и «Мария».

Сандро Боттичелли «Архангел Гавриил» и «Мария»

Леонардо да Винчи «Мона Лиза»

А. Е. Архипов «Крестьянка в розовом»

Качественная основа сохраняет целостность и яркость красочного слоя. Например, холсты московской фабрики инженера-технолога Р. Г. Фридлендера, из которой выросла современная компания «ГАММА», использовал русский живописец Абрам Архипов: прочное сцепление красок с поверхностью грунта позволило его картинам не потерять первоначальную насыщенность цветов. Сейчас работы Архипова хранятся в Третьяковской галерее и Государственном Русском музее.

Современные художники не ограничены в выборе идеальной основы для творчества: холст долговечен, выдерживает множество слоёв краски. Но как выбрать качественный продукт? На что обратить внимание?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассмотрим основные характеристики холста: основу, ткань, зернистость и плотность, грунт.

Основа

Два распространённых вида основы:

- подрамник — конструкция из реек, на которую натягивают полотно;

- плотная основа — ткань наклеивают на цельный лист картона или древесноволокнистую плиту.

Подрамник

Холст на подрамнике подходит для живописи в студии и дома, его удобно перевозить — работу можно снять с основы и свернуть. Полотно на подрамнике дышит и равномернее высыхает.

Виды подрамников по материалу

- Подрамник из твёрдых пород древесины — бука, дуба, сосны, берёзы. Рейки проходят специальную обработку для повышения устойчивости к влажности и перепадам температуры.

- Подрамник из алюминия — лёгкий, долговечный, но с существенным минусом: острые углы и грани могут повредить холст.

- Подрамники из пластика получают больше негативных отзывов от художников. Среди минусов сложность натягивания холста, деформация ткани, низкая прочность, острые углы и зазубрины.

Виды подрамников по конструкции

- Глухой — простая цельная конструкция, рейки прочно скреплены скобами или клеем. Подрамник невозможно самостоятельно отрегулировать, если холст провиснет.

- Клиновой или модульный — рейки соединены способом шип-паз: шип на торце одной рейки вставляется в паз на другой. Натяжение холста можно регулировать с помощью клиньев, которые забивают в дополнительные пазы.

Почему это важно?Если со временем холст провиснет под весом краски или деформируется основа, красочный слой может потрескаться и осыпаться. Модульный подрамник позволяет сохранять и своевременно корректировать натяжение полотна.

Зачем нужны бортики на рейках?Холст должен быть туго натянут на подрамник и не соприкасаться с ним, иначе полотно может приклеиться к рейкам и натяжение изменится. Бортики обеспечивают минимальное соприкосновение холста с подрамником.

Модульные подрамники для холстов ГАММА производят из натуральной сосны, клинья прилагаются в комплекте. Все виды подрамников собраны из реек с бортиками, а для работ больших размеров предусмотрены холсты на утолщённых подрамниках.

Грунтованный холст на картоне «Студия»

Плотная основа

Холст на плотной основе удобнее для работы вне дома или студии — на нём можно писать без мольберта. Главное преимущество плотной основы перед капризным полотном на подрамнике в том, что готовые картины сложнее повредить или деформировать.

Картон

Проверенная временем основа по приемлемой цене. Холст на картоне подходит студентам и начинающим художникам для эскизов, этюдов маленьких и средних форматов.

Древесно-волокнистая плита: оргалит, МДФ, ДВП

Лист из прессованных древесных волокон подходит для тех же целей, что и картон, но прочнее и немного тяжелее. Некоторые художники предпочитают именно плотную основу из-за способности выдерживать множество слоёв краски и крепление дополнительных декоративных элементов.

Ткань

Ткань определяет не только стоимость, но и возможности холста.

Распространённые материалы:

- Лён — зарекомендовал себя, как самый качественный и износоустойчивый материал, но при этом самый дорогой. Профессиональные художники, как и реставраторы, предпочитают использовать для работы именно лён — картины, написанные на льняных холстах, сохраняются столетиями.

- Хлопок — недорогой, но качественный материал, уступает льну в устойчивости к механическим воздействиям, со временем может провиснуть. Подходит для обучения и хобби.

- Смесовые ткани — сочетание нескольких видов нитей: льна и хлопка или льна и синтетики.

- Полиэстер — дешевле натуральных тканей, неприхотлив к условиям хранения. Подходит начинающим художникам и в случаях, когда нет необходимости сохранить работу надолго. Профессионалы всё ещё отдают предпочтение проверенные временем натуральные материалы.

В магазинах также можно найти холсты из джута и пеньки, но использовать их для живописи профессионалы не рекомендуют — они легко деформируются, рвутся, могут впитывать краску, а значит, не обеспечивают сохранность красочного слоя.

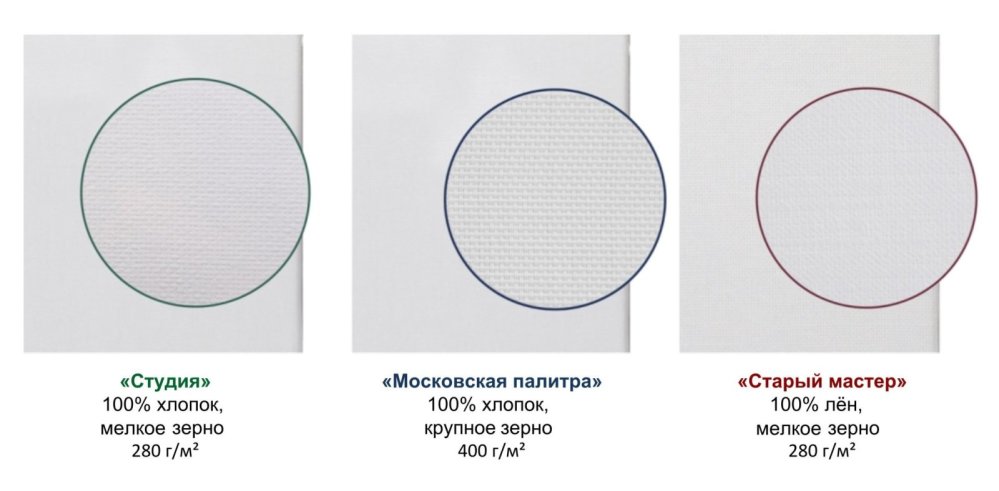

Зернистость и плотность

Зернистость определяет рисунок холста, его фактуру, зависит от толщины нитей и типа плетения. При производстве холстов ГАММА традиционно используют саржевое плетение, которое даёт высокую плотность, прочность и износостойкость. Выбор фактуры холста для будущей картины зависит от того, какими красками и в какой технике планирует писать художник — акварелью или маслом, детализированный портрет или многослойный пейзаж.

- Мелкозернистый холст — почти гладкий, подходит для письма лессировками, портретов и эскизов.

- Среднезернистый холст — универсальная основа для натюрмортов, пейзажей, портретов.

- Крупнозернистый холст — плотный, фактурный, отлично подходит для пастозных техник и работы мастихином.

Сравнение зернистости и плотности холстов ГАММА

Плотность холста — показатель веса ткани и грунта на единицу площади, измеряется в граммах на квадратный метр (г/м²). Это дна из основных характеристик полотна: чем она выше, тем большее количество нитей приходится на квадратный метр. От плотности зависит жёсткость холста, его устойчивость к краске и механическому воздействию. Чем выше плотность, тем более мелкая ячея и гладкая фактура у холста.

Грунт

Грунт — не только связующее между основой и красочным слоем. Именно грунт не позволяет краскам впитываться в ткань, сохраняет их яркость. Загрунтовать холст можно самостоятельно, но намного удобнее и проще купить полотно c тем типом грунта, который подходит для работы с определённым видом красок.

ГАММА предлагает начинающим и профессиональным художникам холсты с качественным трёхслойным грунтом на основе акрила:

1. Универсальный акриловый грунт — укрывистый и эластичный, без запаха. На нём можно писать маслом, акрилом и темперой.

2. Грунт для акварельной живописи — разработан специально для техник «по-сырому». Не впитывает воду, совместим с акварелью и гуашью, но не подходит для масла.

Чтобы задать работе особый тон и настроение, художники так же используют цветной грунт — по свойствам он аналогичен акриловому и содержит дополнительные пигменты.

Как выбрать качественный холст?

1. Осмотрите загрунтованную поверхность: на ней не должно быть точек, пузырьков, трещин и осыпаний, иначе красочный слой быстро деформируется и потускнеет.

2. Положите холст на ровную поверхность: расстояние от угла холста до поверхности не должно превышать 3–5 мм.

3. Проверьте натяжение полотна — надавите пальцем: холст должен восстановить ровную упругую поверхность меньше, чем за минуту.

4. Изучите конструкцию подрамника: он должен быть модульным, из твёрдого гладко-шлифованного дерева с бортиком не меньше 3 мм.

5. Проведите тест грунта с разбавителем и водой: при смешении 5 к 1 ни вода, ни разбавитель не должны просачиваться сквозь грунт.

ГАММА — производитель со 120-летней историей. Мы предлагаем современным художникам холсты высокого качества из самых востребованных материалов, на картоне и подрамнике, для работы различными техниками и инструментами.

- «Студия» — для студентов художественных школ и училищ.

- «Московская палитра» — для начинающих художников и любителей.

- «Старый мастер» — для выпускных работ, профессиональных художников и тех, кто ценит качество.

Источник: artgamma.ru

Техника живописи Серова

Особенности техники Серова, его метода работы над портретом, отличающиеся большим своеобразием, представляют значительный интерес и занимают особое место в истории развития русской портретной живописи

- Текст: Катя Карцева

- Время на прочтение: 8 — 13 мин.

Выдающийся мастер портретной живописи Валентин Александрович Серов (1865—1911) с 8-летнего возраста учился под непосредственным руководством И. Репина. Недолгое время он занимался в Рисовальной школе Н. И. Мурашко в Киеве, а 15-ти лет поступил вольнослушателем живописного отделения Академии художеств, закончив его в 1888 году. В годы учения в Академии художеств большое влияние на Серова имели его преподаватели — И. Репин и П. Чистяков. Покидая Академию, Серов писал Антокольскому: «Могу работать, как сам хочу, вверяя себя только Репину и Чистякову».

Блестящее владение техникой академического рисунка, отличное знание перспективы, изумительно крепкая лепка формы были приобретены Серовым преимущественно у Чистякова. У Репина он научился безупречно чувствовать колорит, мастерски строить его гармонию, передавать материальность изображаемых предметов.

Особенности техники Серова, его метода работы над портретом, отличающиеся большим своеобразием, представляют значительный интерес и занимают особое место в истории развития русской портретной живописи конца XIX и начала XX столетий.

В качестве оснований под портретную живопись маслом Серов пользовался почти исключительно холстом и лишь в редких случаях картоном. (На картоне исполнен в 1880 году портрет В. С. Мамонтова.) Очень редко Серов писал портреты на досках (портрет О. Ф. Трубниковой — «У окна», 1887 г.) или на листе проолифленного кровельного железа (портрет Н. Я. Сервиз с ребенком, 1888 г.).

Работая темперой, художник большей частью пользовался холстом фабричного изготовления, покрытым полугипсовым грунтом, на нем были исполнены портреты А. П. Ленского и А. И. Южина, Иды Рубинштейн (1910) и другие. Отдельные портреты темперой, как, например, Г. Л. Гиршман (1907), Серов выполнял на незагрунтованной, а только проклеенной тонким слоем столярного клея поверхности среднезернистого, довольно плотного холста.

Помимо холста, художник пользовался плотным желтовато-коричневатым древесным картоном, покрытым тонким слоем клеемелового грунта. На нем были исполнены портреты Д. В. Стасова (1908), Е. П. Олив (1909)и И. А. Морозова (1910). При работе масляными красками Серов в отдельных случаях выполнял портреты на оборотной стороне грунтованного холста, легко проклеенного тонким слоем клея. На таком холсте с очень крупным зерном и саржевым характером плетения нитей был выполнен портрет М. Н. Ермоловой (1905), но большинство портретов маслом художник предпочитал писать на различного вида грунтованных холстах фабричного изготовления, преимущественно покрытых масляным грунтом. Помимо часто применяемых среднезернистых холстов, художник употреблял и мелкозернистые, плотные холсты.

Работая на покупных, фабричного изготовления грунтованных холстах, преимущественно вырабатываемых московскими фабриками Досекина или Фридлен- дера, Серов нередко писал и на холстах немецкого производства с полугипсовым или масляным грунтом. Наряду с ними он пользовался и собственноручно загрунтованными клеемеловым грунтом холстами.

По сведениям, полученным у Н. П. Ульянова, Серов для грунтовки своих холстов употреблял массу, состоявшую из раствора французского кроличьего клея , приготовленного из 55 г сухого клея и 700 см воды (Клей, вывариваемый из обезжиренных кроличьих шкурок, освобожденных от волоса). Сухой клей предварительно замачивался в воде в течение 10—12 часов, затем в него добавлялось необходимое количество воды, и состав варился в клееварке на нежарком огне, исключавшем возможность его закипания.

Готовый раствор охлаждался в течение суток, после чего разогревался и в теплом виде смешивался с 300 г гипса, 350 см3 воды, 10 см3 глицерина. Холст грунтовался приготовленной массой, которая наносилась последовательно на проклеенную за один раз поверхность холста двумя-тремя тонкими слоями. Количество слоев зависело от типа холста: плотные мелкозернистые холсты покрывались одним-двумя слоями, среднезернистые — двумя-тремя, а редкие, крупнозернистые — тремя-четырьмя слоями. В зависимости от избранного художником типа грунта по этой же рецептуре, заменяя гипс мелом, можно приготовить клеемеловой грунт вместо гипсового. Если первые слои наносились клеемеловой массой, а последние — клеегипсовой, то получался полугипсовый грунт. Серов приготовлял как клеемеловые, так и полугипсовые грунты .

Серов работал масляными красками в тубах французской фирмы Лефрана и немецкой фирмы Мевеса. Наряду с ними он пользовался и красками производства фабрик Досекина в Москве и Васильевых в Петербурге.

Палитра красящих веществ, применявшаяся Серовым в портретной живописи, была немногочисленной:

белые — белила свинцовые и смешанные кремницкие;

желтые — охра светлая, золотистая, желтая, сиена натуральная, неаполитанская желтая, индийская желтая;

красные — земля красная венецианская, земля красная индийская, киноварь, краплак;

синие — ультрамарин, кобальт синий, индиго;

зеленые — изумрудная зелень, зеленая земля веронская, зеленая земля богемская;

коричневые — умбра натуральная, земля коричневая кельнская, земля коричневая кассельская;

черные — кость слоновая черная, виноградная черная.

Для разжижения масляных красок на палитре Серов преимущественно употреблял терпентинный скип@$&р и мастиксовый лак. В некоторых случаях когда было необходимо иметь матовую поверхность живописно-красочного слоя, он разжижал краски петролем.

Работу на холсте художник начинал с наброска рисунка, в котором намечал несколькими линиями костяк формы, определял ее силуэтную линию. Рисунок выполнялся кистью, обычно одной краской — натуральной умброй, кассельской коричневой землей или асфальтом, жидко разведенным лаком или разбавителем. В некоторых случаях, в особенности когда художнику приходилось писать портрет с незнакомой модели, он прежде, чем начать работать на холсте, делал с модели эскиз-рисунок в карандаше; так, например, им были исполнены эскизы к портретам М. Н. Ермоловой и Иды Рубинштейн. В отдельных случаях Серов не ограничивался эскизом в карандаше, а выполнял его гуашью или темперой в цвете (эскиз к портрету Г. Л. Гиршман).

В эскизах внимательно фиксировались результаты наблюдений, находилось композиционное решение, отвечающее наилучшему выявлению индивидуальных особенностей и духовного строя модели. Среди воспоминаний учеников и художников, близко знавших Серова, сохранились сведения о его работе над портретом. Художник М. Курилко пишет: «Валентин Александрович ставил мольберт почти рядом с натурой. Во время работы над портретом он разрешал натуре смеяться, двигаться, разговаривать — словом, держать себя непринужденно. Его глаза не бегали все время от модели к холсту, как это приходится часто наблюдать у наших художников.

Серов долго изучал модель, прежде чем начать рисовать, и для него вовсе не составляло труда нарисовать нос, глаз, руку, придать изображению портретное сходство.

Серов в совершенстве владел рисунком. И. Грабарь, наблюдавший его работу над портретом Врубеля, отмечал:

«В рисунке Серова вылилась вся чистяковская система: нет ничего затертого, смазанного, приблизительного,—все ясно, определенно, отточено и чеканно».

Закончив рисунок, художник в подмалевке продолжал работу над лепкой и моделировкой формы, постепенно доводя ее до полной завершенности. Длительность работы над тем или иным портретом у него зависело во многом от знания модели.

Если портретируемый принадлежал к близким знакомым художнику, с которыми он имел возможность постоянно встреться, наблюдать и изучать свою будущую модель, узнавать свойства ее характера, ее духовный строй и так далее, то Серов писал портрет быстро, в течение нескольких сеансов. В тех случаях, когда ему приходилось работать над портретами малознакомых людей и обстановка, в которой находилась модель, была для нее привычной, что помогало художнику в наблюдении, он выполнял портрет в сравнительно сжатые сроки. Так, например, работая над портретами членов семьи Юсуповых в их подмосковном имении «Архангельское», художник написал портрет младшего сына в 18 дней, портрет самого Юсупова — в 24 дня, а портрет княгини Юсуповой пастелью — в 7 дней. Портреты певца Таманьо и художника И. Левитана были также выполнены в несколько сеансов.

Иным методом работал Серов в эти годы над многосеансными портретами. Так, над портретом М. Я. Симонович — «Девушка, освещенная солнцем»— Серов работал в течение почти 90 сеансов. В своих воспоминаниях Симонович писала: «Он искал нового способа передачи на полотно бесконечно разнообразной игры света и тени при свежести красок, без чего портрет казался ему нестоящим.

Он искал мучительно… Начало его работы на полотне поражало всегда своей смелостью. Надо кипеть,—говорил он. С первых же штрихов кистью, когда еще ничего не было вырисовано, позирующий со всем своим характером уже просвечивал, как казалось, сквозь какой-то туман: еще несколько мазков, и этот еще только намеченный первый облик поражал зрителя. Ловко и уверенно очерченный и как будто бы уже законченный, стоял перед вами тот, которого он только теперь собирался писать и писал долго».

Н. Ульянов, не раз наблюдавший за работой Серова, вспоминает: «Он писал быстро, быстро схватывал сходство и, однако, …часто девяносто сеансов! Легко сказать, но трудно поверить. Как же хватало на это сил у него и терпения у модели… Серовский метод работы был жесток… Позирующие Серову видели, как он кроит, примеряет, шьет и по нескольку раз бросает.

Редко кто из специалистов в какой бы то ни было области согласился бы не только исправлять уже сделанную вещь, но и уничтожать ее, чтобы сделать другую лучше. Вот в чем особый метод Серова. Если другие портретисты поступали иначе, стремились сократить сеансы для сбережения своих сил и терпения модели, то Серов не щадил ни себя, ни ее для воплощения своего портретного замысла».

Серов всегда вел работу и заканчивал только по натуре.

Как-то один из учеников художника заметил ему относительно ушедшей с сеанса модели: «В сущности, остались только пустяки — одна рука. Ее можно окончить и без натуры». Серов вспыхнул: «Окончить без натуры… Вы, вероятно, умеете… Ну, а я не умею».

В процессе создания портрета Симонович Валентин Александрович применял метод многократных прописок по сырому или совершенно просохшему слою, но на некоторых местах, не удовлетворявших его по тем или иным причинам, он счищал мастехином краску до грунта и вновь переписывал.

Длительная многосеансовая работа над портретом отличалась, несмотря на изумительные чисто живописные достижения художника, существенными недостатками техники.

Объяснялось это несовершенством знаний художника в области техники масляной живописи и отсутствием необходимого опыта, в чем он честно признавался сам: «Настоящих знаний материала у меня нет. Оттого часто делаю нелепости, будто занимаюсь живописью со вчерашнего дня…» . Он справедливо считал, что: «Для школы… нужно больше рукомесла» [1], которого ему часто недоставало.

Художник много времени уделял изучению техники таких мастеров, как Тициан и Веласкес,

стараясь совершенствовать технику и овладеть материалами живописи, т. е. ремесленной стороной мастерства в лучшем понимании этого слова. Изучение техники старых мастеров и копирование отдельных их произведений, в особенности Веласкеса, многое подсказывало Серову. Он понял несовершенство своего метода работы и необходимость внесения в него корректив.

Важнейшей из последних была частичная замена фабричного масла в красках двойной крепости мастиксо- вым лаком. Благодаря введению в пасту красок лака устранялось их чрезмерное пожухание и изменение первоначальной силы цвета, звучности тона красок. Внимательное изучение техники старых мастеров нашло свое выражение и в колорите созданных Серовым портретов Мазини, Мамонтова, Таманьо, Забелина, Левитана, К. Коровина, Римского-Корсакова и других.

Обогатив свой колорит тончайшими тональными отношениями, умело находя ключ к построению гармонии всей живописи портрета, подчиняя частное целому, Серов сумел достичь исключительной красоты цветового строя портрета. Таковы, например, портреты Г. Н. Федотовой (1905), М. Н. Ермоловой (1905), Г. Л. Гиршман (1907).

В последнем сдержанная цветовая гамма состоит из немногих основных цветов, но каждый из них предельно разработан в многочисленных оттенках, полутонах и их сочетаниях. Художник достиг исключительной выразительности цвета, сопоставляя белые тона со звучными, глубокими темными тонами. Лепка и моделировка форм велась то слитным, то, наоборот, фактурно выраженным и широко положенным мазком различной формы, протяженности и направления, благодаря чему достигалась экспрессия всей живописи. Живописно-красочный слой портрета очень тонок, и из-под него во многих местах проступает зерно холста и его фактура, органично вплетаясь в живописный строй произведения.

Серов, в совершенстве овладев сложной техникой живописи, артистически пользовался ею, употребляя в той или иной степени разжиженную лаком краску, блестяще вел лепку и моделировку форм выразительным, фактурным мазком. К лессировкам он почти не прибегал, а лишь в редких случаях пользовался полулессировками.

Так, например, применял он их в «Девочке с персиками», где в живописи скатерти и розовой кофточки ясно заметны затертые пальцем полулессировки, или в портрете Миши Морозова — на щеках лессировки розовым краплаком. Серов успешно пользовался в портретной живописи наряду с маслом и другими материалами: темперой, гуашью, пастелью, акварелью.

Работая преимущественно методом a la prima, художник в ряде случаев при многосеансовом портрете завершал лепку и моделировку формы по сухому красочному слою.

При этом очень часто прибегал к самым различным приемам кладки красок и формирования живописно-красочного слоя портрета, употребляя в каждом отдельном случае те из них, которые в наибольшей степени отвечали задуманному решению, выявлению характеристики портретируемого.

А. ЛАКТИОНОВ, А. ВИННЕР

Источник: artandyou.ru