Пришло время рассказать про небольшой – но важный для нас! – сдвиг в терминологии, который может пройти мимо вашего внимания. А этого бы не хотелось, ведь на пути к нашей цели сделать жизнь вокруг ярче и красивее нам никак не обойтись без вашего участия. Поэтому мы всегда спешим объяснить вам разные тонкости нашей работы, которые удивляют и нас, порой. Разобрались сами – передадим и вам.

Итак, речь о фреске. Мы привыкли звать фреской практически любые изображения, которые наносятся непосредственно на стены или потолок вручную. Но если переводить само слово, то “fresco” – это «свежий» по-итальянски. То есть изначально к фрескам относились те изображения, которые наносились на свежую, не просохшую еще штукатурку.

Сам термин был введен в обиход художником Ченнино Ченнини в трактате «О живописи» 1437 года. Однако с тех пор многое изменилось, термин стал кочевать по миру и распространился значительно шире.

Фреской стали звать живопись, выполненную как в технике «аффреско» – водяными красками по сырой штукатурке, так и «асекко» (a secco – по сухому), нанесенную на сухую поверхность. Традиционный метод аффреско также называют “buon fresco” (то есть «хорошая фреска»), поскольку он, будучи более сложным в исполнении, весьма долговечен благодаря защитному известковому слою, который появляется на поверхности изображения после высыхания штукатурки.

роспись стены по декоративной штукатурке для всех

А вот с сохранностью асекко возникают большие проблемы. Например, если у вас есть желание взглянуть на оригинал «Тайной вечери» Леонардо да Винчи, то поспешите в миланский монастырь Санта-Мария-делле-Грацие, где на стене трапезной по-прежнему красуется монументальное произведение великого художника. Первые попытки реставрации «Тайной вечери» предпринимались еще в XVIII веке, уже с тех пор специалистам приходится внимательно следить за состоянием изображения, – уж очень оно хрупко и чувствительно к любым внешним воздействиям. А все потому, что Леонардо, понимая, что работу в манере аффреско у него не получится исправлять после высыхания, перестраховался и писал ключевой для Ренессанса шедевр по сухой стене – в асекко. У живописца вышло действительно новое слово в мировой культуре, тогда как у реставраторов прибавилось головной боли.

Впрочем, давайте начнем сначала. К сожалению, нам достоверно неизвестно, когда и где впервые появилась подобная живопись, – мы знаем, что эта техника широко применялась уже ко II тысячелетию до н.э.: образцы этого времени сохранились в египетских Фивах, а также в Микенах и Тиринфе, городах, относившихся к Эгейской цивилизации, которая существовала на территории Греции и Малой Азии в бронзовом веке.

(такие фрески сейчас находят в древних микенских городах )

Античная Греция унаследовала навыки оформления стен от Эгейской культуры: у греков было принято штукатурить как наружные, так и внутренние стены помещений в несколько слоев, окрашивать верхний слой и выглаживать его до блеска. Римляне переняли методику у греков, совершенствуя и систематизируя по ходу.

Декоративная штукатурка для скульптурной живописи

У них, кстати, был собственный термин для того, что их итальянские потомки назвали аффреско, – “in udo”, то есть «по сырому». Технология римлян предполагала нанесение семи слоев штукатурки с добавлением песка и мраморной крошки в разных пропорциях в зависимости от слоя.

Во избежание появления трещин в каждый слой могли вводить немного воды, а для устойчивости покрытия в смесь добавлялись молоко, толченый кирпич, пемза и другие закрепители. По прошествии столького времени мы можем только сказать «спасибо» за эту технологическую дотошность безымянным римским мастерам, ведь благодаря качеству исполнения многие их работы сохранились до наших дней. Особенного упоминания стоят те фрески, что были найдены на стенах вилл Помпей, которые и сейчас выглядят такими яркими и живыми, будто создавались нашими современниками. К слову, античное изобразительное искусство в самом деле достигло таких невиданных высот, что – совершенно без скидок на древность! – и сейчас нами считывается как понятное и радует глаз. Особенно это становится очевидно при взгляде на фрески, сохранившие первозданные цвета.

( жители Помпей не жалели средств на оформление своих великолепных резиденций )

В Византии у фресок сильно сдвинулась специализация. Ведь что нам первым приходит в голову, когда речь заходит о Восточной Римской Империи, как сами византийцы величали свое государство? Конечно, знаменитая византийская благочестивость, их обращенность к вечному, их грандиозные христианские соборы.

Для внутренней росписи таких внушительных архитектурных шедевров уже не подходили традиционные римские технологии создания фресок, – из-за огромной площади покрытия. Количество слоев штукатурки уменьшилось до двух, также изменился ее состав. Византийцы, а затем и древнерусские живописцы, называли этот новый вид грунтовки «левкас» (от греч. λευκός – белый).

Верхний слой наносился на всю живописную поверхность в один прием: новый состав позволял штукатурке не просыхать в течение нескольких дней. Большое количество отлично сохранившихся византийских фресок было найдено в пещерных церквях Гереме в турецкой Каппадокии. Христианский монастырь в этом месте начал формироваться в IV веке, но наиболее ценные красочные росписи появляются по завершении периода Иконоборчества (725-842). Сам по себе феномен пещерных церквей поразителен, так что это место точно стоит посетить.

В Древней Руси техника изготовления фрески была перенята у византийских художников. Наиболее ранние произведения, написанные еще греческими мастерами, работавшими на Руси, датируются XII веком. Чрезвычайно интересны исследователям и любителям истории искусств росписи Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря во Пскове (выполнены в 1130–1140 гг.).

Важно отметить, что фрески этого собора вообще единственный пример такого искусства домонгольской Руси, сохранившийся достаточно хорошо. Сейчас Спасо-Преображенский собор имеет статус музея, но если вы не ученый, то попасть туда достаточно сложно: во избежание губительных для древнего красочного слоя перепадов температуры и влажности герметичные двери открывают только по особой договоренности. Позднее на Руси рецепт левкаса и методика нанесения рисунка менялись, впрочем, совершенство живописи только росло. Так, от величайших иконописцев – Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия – нам остались не только знаменитые на весь мир иконы, но и прекрасные фрески.

( церковь была местом, где наши предки могли прикоснуться к прекрасному )

Итальянские художники тоже долгое время находились под влиянием византийских коллег, но в XIII веке стали изобретать собственный стиль. Именно тогда появляется методика, описанная в XV веке Ченнино Ченнини в упомянутом трактате.

При работе в технике аффреско итальянские художники вынуждены были спешить и не совершать ошибок, поэтому крупные росписи они изготавливали небольшими кусками, перенося рисунок с максимально детализированного эскиза на картоне. В их арсенале было ограниченное количество цветов, потому что не все известные тогда краски подходили для такой живописи.

Кроме того, не всегда была заранее понятно, как пигмент поведет себя после полного высыхания штукатурки, и его приходилось испытывать заранее на небольших образцах. Порой, яркие зеленые и синие ноты, а также мелкие детали добавлялись позднее, уже по методу асекко. Художники Высокого Возрождения работали в основном только в технике buon fresco, поэтому их работы так хорошо сохранились.

Помните несравненную роспись Сикстинской капеллы Микеланджело? Это, пожалуй, самый знаменитый пример buon fresco. Микеланджело заботился о потомках и взял на себя огромный труд во имя будущей сохранности фрески. А вот Леонардо в случае «Тайной вечери» почему-то пренебрег нами. При всем уважении, немного безответственно с его стороны!

Пожалуй, итальянское Возрождение было апогеем в истории данного вида искусства, хотя очень интересные примеры фресок создавались художниками в разное время и в разных странах, – в Европе и за ее пределами.

XIX век открыл новые области для использования живописи, век XX подарил нам широкоформатную печать . Мы как жители XXI века считаем, что было бы неправильно ничего не добавить от себя. Поэтому с большим вдохновением мы приняли появление того, что сейчас называется «цифровой фреской».

Никаких больше не нужно визуальных «эффектов», чтобы создать впечатление подлинной росписи по штукатурке. Весь смысл в том, что штукатурка в цифровых фресках – настоящая! И наносится она на полотно вручную в несколько слоев. При этом используются различные виды фактурной штукатурки, которые дают необычные декоративные эффекты.

Само изображение мы печатаем на широкоформатном принтере современными латексными чернилами, – их тоже можно назвать новой технологической вершиной за качество цветопередачи, исключительную экологичность и долговечность печати. Для закрепления используем фиксирующий состав на водной основе.

Собственно, держать в помещении современную фреску значительно безопаснее, чем фрески традиционные, учитывая количество вредных веществ, которое приходилось использовать художникам для создания штукатурки, красок и закрепителя. Теперь у нас в распоряжении технология, которая позволяет создавать внушительные полотна, на вид не отличимые музейных фресок, которые при этом не трескаются и не осыпаются (не требуют герметичных дверей в помещении для поддержания в хорошем состоянии!); изготавливаются быстрее и без необходимости мучить художника и держать подвешенным под потолком несколько дней, а то и месяцев; стоят, разумеется, значительно дешевле, да еще и являются более экологичными! У нас фрески изготавливаются на бесшовном полотне, поэтому не только сами по себе будут выглядеть красивее и благороднее привычных обоев, но и позволят вам забыть о многих неприятных проблемах. Бесшовные фрески и обои намного быстрее и проще клеить на стены. И само название материала говорит о новом слове в оформлении интерьера: наконец-то можно себе признаться, что швы и кривые стыки на оклеенной стене – это вовсе не неизбежные издержки оригинального покрытия стен, – наоборот, это вчерашний день, о котором уже пора забыть.

Цифровые фрески – это настолько замечательная технология, что мы можем до бесконечности перечислять их разнообразные достоинства, а никаких минусов найти не в силах. Собственно, чтобы почувствовать себя хозяином античной виллы с великолепной живописью во всю стену, теперь почти ничего не нужно делать: только найти подходящее изображение и помещение, где лучше всего будет смотреться это чудо.

Все-таки здорово жить в XXI веке: у нас есть все великие живописцы прошлого; и даже если лень ехать за тридевять земель, чтобы познакомиться с их шедеврами в оригинале, под рукой всегда интернет. У нас есть современные прекрасные художники, актуальные и талантливые, открывать которых очень интересно. А также есть технологии, которые позволяют каждому из нас приблизиться к чему-то великому.

Источник: специальный колумнист проекта nplakat.ru Елена Стрельникова

Источник: nplakat.ru

Палехская, мстерская, холуйская и еще 28 видов русской народной росписи

В России существует более 200 видов художественной росписи, которые зарождались в разные времена и в разных уголках страны. Некоторые узнаваемы и популярны, другие доживают свой век вместе со старыми мастерами и закрывающимися фабриками. В древности люди верили, что рисунки не только украшают дом или вещи, но и оберегают хозяев, защищают их. Мы хотим рассказать о 31 росписи, которые существуют в нашей стране.

Борецкая

Может выполняться из набора простых ромбиков, кружков или треугольников, а может содержать сложный тематический рисунок и орнаменты. Главной же особенностью является черный контур всех элементов узора.

Вологодская

Один из современных видов росписей, который был придуман в 1976 году вологодскими мастерами: они решили сделать новый вид хохломы, взяв ее узоры, но заменив краски — стали рисовать голубыми и черными по серебру.

Волховская

Яркие розаны, которые выполняются градиентами: на кисть берется сразу несколько цветов, чтобы был переход между оттенками.

Вятская

Одна из самых древних славянских росписей, первые упоминания которой относятся еще к IX-X векам, но археологи считают, что она гораздо старше и могла зародиться до принятия христианства. Чаще всего люди использовали простые узоры с точечной росписью для посуды и животные мотивы для мебели или сундуков. Но самым узнаваемым персонажем стал уткоконь — выдуманное существо с телом утки и длинными конскими ногами.

Гаютинская

На яркий алый фон мастера наносят целый хоровод синих, зеленых и белых точек, которые создают красивые рисунки. Самый частый мотив — древо жизни.

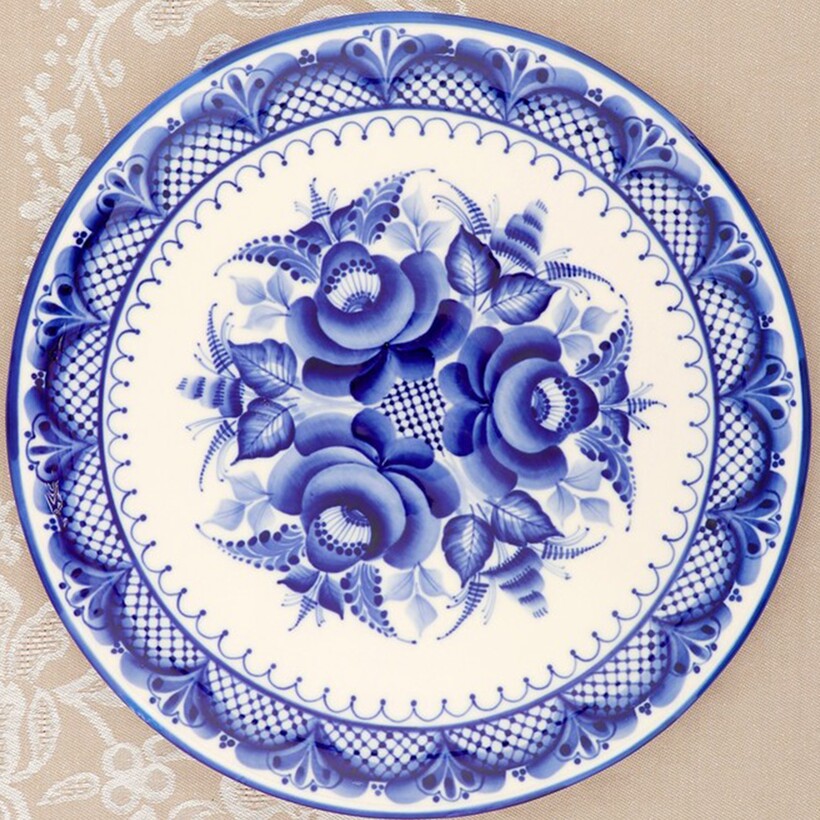

Гжель

Один из самых узнаваемых народных промыслов благодаря голубым оттенкам. Обычно гжелью расписывают керамику, используя белый цвет как фон, но в последнее время встречается синяя керамика с белыми гжельскими узорами. Почему гжель — обрусевшее ремесло другого народа, мы писали здесь.

Глубоковская

Для нее могут использовать разные фоны от красных до голубых, а рисунки богаты на цветы, бутоны, листики и веточки.

Городецкая

Возникла в IX веке, а главным цветом считается желтый. Он используется как фон, на котором изображаются сцены из жизни людей, животные, птицы или цветочные мотивы.

Гуслицкая

Считается, что первые мастера использовали рисунки из византийских книг, чтобы в той же манере украшать посуду и предметы декора, а позже такой росписью орнаментировали старообрядческие книги.

Жостово

Промысел по росписи металлических подносов. Основной мотив — это цветочный букет. Чаще всего художники рисуют на темном фоне, но встречаются нежные жостовские росписи светлых оттенков.

Костромская

Одна из самых простых видов росписей, для которой используются самые разнообразные цвета или краски. Но отличить ее можно по лаконичным узорам из веточек и цветочков. В прежние века костромской росписью украшали не столько мебель или посуду, сколько стены в теремах. Удовольствие это было дорогим, и позволить его могли не все, а по наличию рисунков на бревнах можно было судить о зажиточности хозяев. К примеру, если корова стоила 15 рублей, то расписать одну стену дома обходилось в 30.

Липецкая

Довольно яркая роспись, которая напоминает хохлому, но при этом имеет не такой ограниченный набор цветов. Так, мастера могут дополнять узоры изумрудной, пурпурной и лазурной красками.

Мезенская

Ее легко узнать по множеству мелких черно-красных деталей и геометрическим орнаментам из дисков, ромбов и крестов.

Мстёра

Это лаковая миниатюра, которая вместе с палехом и холуем является центром русской иконописи. Кроме того, в тематике преобладают русские сказки, исторические или бытовые сюжеты. Мастера стараются избегать слишком темных фонов, чтобы не перекликаться с «конкурентами», а потому мстёрская миниатюра светлая и яркая.

Обвинская

Эту роспись легко отличить благодаря классической обвинской розе — цветку с восьмью лепестками, который изображается на всех орнаментах.

Онежская

Это свободная роспись, лишенная точной симметрии. Чаще всего художники изображают птиц и цветы белого и красного цвета. Фон при этом может быть как светлый, так и темный — синий или зеленый.

Палех

Сюжеты заимствуются из русских былин, легенд и сказаний. Фон всегда черный, а рисунки украшаются золотыми деталями.

Пермогорская

Яркие красные узоры на светлом фоне, желтые и зеленые оттенки использовались как дополнительные цвета. Чаще всего мастера выбирали растительные узоры, мифических птиц Сирин или жанровые сцены из крестьянской жизни.

Петербургская

Как и в жостово, эта роспись специализируется на украшении подносов, однако цвета используются более элегантные: белые цветы с золотыми листьями на традиционном черном фоне.

Пижемская

Простая, но старинная роспись, которая зародилась на Ладоге и в ее окрестностях. Для рисунков часто используются простые узоры, напоминающие кельтские орнаменты.

Полховско-майданская

Яркая роспись с крупными цветами, птицами, грибами и ягодами. Именно такую роспись часто использовали в советское время, чтобы украшать матрешек, деревянные пасхальные яйца, солонки и ложки.

Прикамская

Цветочные и животные узоры на ярком оранжевом фоне — по таким признакам легче всего узнать эту роспись, зародившуюся на Урале.

Пучужская

Родилась эта роспись в северных регионах страны и использовалась для украшения посуды и мебели. Основным цветом для промысла был выбран темно-красный — другие оттенки быстро выцветали на морозах и ярком солнце, а этот оставался заметным долгое время.

Ракульская

Для нее художники используют крупный орнамент, золотистые, зеленые, коричневые цвета и обязательно черный, которым изображают не только контуры, но и детали: птиц, ветки, кусты.

Северная Двина

Обычно мастера обобщают четыре вида живописи — борецкую, пермогорскую, ракульскую и северодвинскую — в одну большую группу «северная роспись», потому что все они зародились в селах на берегах реки Северная Двина. Однако каждый из этих видов имеет свои особенности, и конкретно этот не исключение. Он имеет более яркие цвета и сложные орнаменты.

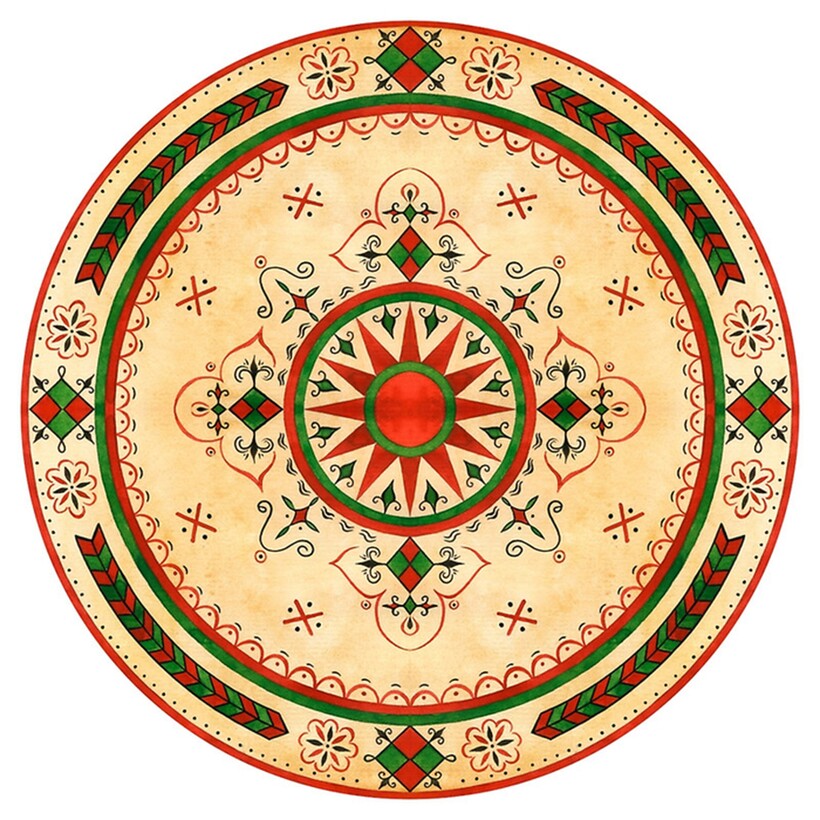

Семикаракорская

Это яркие рисунки на белой керамике придумали мастера донского казачества. Как и гжель, такая расписная посуда высоко ценится среди коллекционеров, но приковывает больше внимания благодаря ярким краскам.

Федоскино

Эта миниатюра также делается лаковыми красками, как палехская или холуйская, но в отличие от тех не использовалась для росписи икон. Основными же мотивами служат сцены из жизни обычных людей, реже эпизоды из русских сказок.

Холуй

В этой росписи мастера используют самое широкое многообразие цветовой палитры, а также не ограничиваются сказочной или крестьянской тематикой — современные работы могут изображать космос, ракеты, спорт и строительство.

Хохлома

Яркая роспись, которая чаще всего делается на темном фоне. Для рисунка используют красные, желтые, зеленые и оранжевые цвета. Также в росписи всегда добавляется золотой цвет. Чаще всего мастера используют цветочные и ягодные мотивы, а также птиц.

Шекснинская золоченка

Ее прозвали «огненной росписью» за яркий алый фон и золотые узоры. Одна из самых типичных русских росписей, которая ценится у иностранных коллекционеров.

Шенкурская

Об этой росписи известно меньше всего, а данные разнятся. Но и для нее характерен свой определенный стиль: светлый фон, обычно прозрачный лак на дереве, и желтые, зеленые, оранжевые цветы.

Ранее мы показывали художественные техники со всего мира: взгляните на суминагаши, нерикоми, бидри и другие здесь.

Присоединяйся к нашему сообществу в телеграмме, нас уже более 1 млн человек

Источник: travelask.ru

Основные виды русской росписи

С давних времен человек привык украшать свой дом, предметы быта и для каждой страны характерно уникальное направление. Россия узнаваема во всем мире, благодаря матрешкам, самоварам, расписным подносам и прочему. Но много ли мы знаем о том, как формировались виды росписи? Какие техники использовались умельцами? Предлагаем окунуться в мир прекрасного и узнать, как русская народная роспись формировалась веками.

Основные виды промысла

Художественной росписью принято называть узоры, нанесенные краской с целью декорирования. И это можно назвать одним из самых старинных видов народного творчества. Первые найденные предметы с элементами росписи относятся к XVIII веку. Доподлинно известно, что расписывать узорами люди умели намного раньше, так как об этом упоминается в старинных летописях.

Игрушки, кухонная утварь, сундуки, сани, да и сама изба – все это лишь малая часть тех предметов, которые украшали народные умельцы. В старину люди были ограничены в путешествиях на дальние расстояния, техника нанесения узоров, состав красок и прочие секреты, которые мастер передавал своим ученикам, оставалась в одном отдельном регионе.

И узнавалась русская старинная роспись, характерная для этой местности, по уникальной манере рисования. Именно такая особенность дала имена всем известным на сегодня направлениям в русском народном творчестве.

В течение долгого времени у человека не было под рукой другого материала кроме дерева, поэтому роспись по дереву стало одним из самых обширных на Руси. Сегодня искусствоведы выделяют следующие школы старинной росписи:

- мезенская;

- хохлома ;

- гжельская;

- жостовская ;

- федоскинская ;

- городецкая;

- палех ;

- северодвинская;

- прикамская.

Сегодня все эти виды и школы русской народной росписи существуют, так как есть мастера, которые сумели сохранить старинную манеру и технику. Их товар популярен, часто покупается в качестве подарка или как сувенир на память. А много ли мы знаем об истории, просто покупая красивую вещь?

Городецкая роспись по дереву

В деревнях, расположенных поблизости уездного города Городец Нижегородской губернии, мастерили прялочные донца – один из элементов ручной прялки. На нем сидели во время работы, а по ненадобности донце вешали на стену, поэтому мастера старались его всячески украсить. Знаете ли вы, что по старинному обычаю, сватаясь, жених должен был сломать донце своей невесты, чтобы потом смастерить ей новое.

Для городецкой росписи характерна трехярусная художественная композиция, где первый и нижний ярус занимают сюжетные мотивы, а середина разделена полосой в виде повторяющегося цветочного орнамента. Кони, всадники, барышни, собачки, птицы, деревья, охотники – это главные герои городецкой росписи. Кроме прялочных донец мастера расписывали детские стульчики и каталки.

Первая Мировая едва не поставила под угрозу городецкую роспись по дереву, как и другие виды, так как в живых практически не оставалось мастеров.

В городецкой росписи красным и желтым расписывается основной фон, а уже потом дорисовывают другими цветами узоры. Черным и белым прорабатывают мелкие детали, как бы «оживляя» картину. Для приготовления красок в старину использовали природные минералы, растираемые в порошок. В конце изделие покрывается лаком.

Палехская роспись на шкатулках

Палехская школа возникла в одноименном поселке Ивановской области. Еще до революции это место настолько славилось своими иконописцами, что их приглашали работать художниками в Новодевичий монастырь, Троице- Сергиеву Лавру. С приходом советской власти религия и иконопись оказались под запретом, поэтому промысел стал угасать.

В начале XIX в. в России появилась мода на изделия из папье-маше. Палехские мастера основали ремесленную артель, которая занималась производством лаковой живописи на формах из папье-маше. Традиционными мотивами были узнаваемые сюжеты из народных сказок, творчества А.С. Пушкина, красивые пейзажи, цветочные мотивы. Это отличает палехскую школу от остальных.

Броши, серьги, коробочки, шкатулки, портсигары и прочие безделушки, выполненные в этой манере, были популярны тогда, но именно палехская шкатулка стала почти синонимом этого вида живописи. Заготовка вначале покрывается фоном – красным или черным лаком.

| Кстати, известно ли вам, что по этой детали можно отличить оригинальное изделие от поддельного? У настоящих шкатулок слой лака настолько тонкий, что его практически не видно. |

Благодаря особой манере письма создается эффект трехмерного изображения. Основные характеристики палехской живописи – тщательно прорисованные образы, сочность и насыщенность, отделка сусальным золотом.

Жостовская роспись на подносах

Не все виды росписи на Руси дошли до наших времен. Например, традиция расписывать подносы появилась на Урале, на заводах Демидовых , еще в XVIII в., но сама жостовская роспись возникла лишь спустя сто лет. Основоположниками этого вида принято считать бывших крепостных, братьев Вишняковых , которые открыли художественную мастерскую в деревне Жостово .

Свой товар они продавали в Москве. Братья занимались росписью шкатулок, портсигаров, альбомов, чайников, но именно расписные подносы стали визитной карточкой Жостова . Изготавливаются они следующим образом:

- Из стали делается заготовка.

- Все неровности шлифуются и поверхность грунтуется.

- Далее ее покрывают масляным лаком. Кстати, оригинальный рецепт всегда хранился в секрете, сегодня известно только, что делали его на основе африканской пальмовой смолы.

- Следующий этап – создание широкой кистью замалевка , общего фона будущей картины. Его наносят краской, разбавленной льняным маслом.

- В течение нескольких часов изделие обжигают в печи.

- Далее следует нанесение первичного объема. На профессиональном жаргоне – тенежка .

- На этапе прокладки орнаменту придают объем, прорисовываются детали.

- Следующий шаг называется бликовка , при помощи которого создается иллюзия освещенности.

- На этапе чертежки и привязки художник добавляет мелочи, чтобы объединить отдельные детали рисунка в одно целое.

- В самом конце художник оформляет бортики подноса и покрывает изделие бесцветным лаком.

Вятская роспись по дереву

Возникший в Вятской губернии народный промысел, роспись по дереву сундуков, внес очередной вклад в развитие прикладного творчества. Простая и незамысловатая, как будто нарисованная детской рукой, однако за этим скрыт глубокий смысл.

Большинство узоров традиционной вятской росписи имеет символическое для славян значение. Так, круг — знак солнца и жизни, лев – храбрость, птицы – хорошие вести, а изображение Уткоконя (конь главного древнеславянского бога Солнца) наносилось в качестве талисмана.

В процессе росписи мастера использовали заячьи лапки и чеканы (деревянные палочки, на торцах которых были вырезаны разные узоры). Вначале сундук покрывали специальным клеем, который варили из овечьей кожи. Сразу наносили рисунок, а поверх него еще один слой клея.

Вятская роспись наносилась на двери, столбики, перегородки из дерева. Бывало, мастера расписывали сразу несколько сундуков, повторяя каждый раз узор. Они складывались один в один, по принципу русской матрешки.

Хохломская роспись

Самые известные виды росписи по дереву в России существуют многие столетия, причем за все это время техника рисования остается неизменной. Таковой является хохломская роспись на посуде из дерева, появившаяся в Нижегородской губернии.

Для русской хохломы характерна уникальная техника, благодаря которой посуда приобретает золотистый цвет. Изначально поверхность грунтуется и покрывается маслом. Далее втирается алюминиевый порошок, а после росписи красками на изделие наносят лак в несколько слоев, периодически закаливая посуду в печи.

| Кстати, благодаря этому закаливанию как раз получается всем известная золоченая поверхность. |

Для хохломской росписи более характерны цветы, ягоды рябины или земляники, но нередко можно встретить изображения птиц, животных и рыб. Основные цвета – красный, черный, золотой и изредка белый, зеленый. Существует два способа нанесения узоров: верховая и под фон.

В первом случае рисунок наносится красками, поверху обработанной порошком болванки. Роспись под фон означает нанесение контуров узора, после чего основной фон окрашивается черным.

Гжельская роспись

Свое имя этот вид росписи получил благодаря селу Гжель, на окраинах которого находились залежи гончарной глины. В этих краях почти все крестьяне были потомственными гончарами, большими знатоками своего ремесла. Изготавливали посуду, глиняные игрушки и статуэтки, изразцы для облицовки печей. В середине XVIII века удалось разработать формулу русского фарфора, основой которого стала гжельская гончарная глина.

Фарфоровые сервизы стали признаком статуса владельца, именно в это время начала формироваться школа гжельской росписи. В основном наносились цветочные сложные орнаменты, использовалась синяя, черная, золотая краски. Изделие покрывали эмалью, разрисовывали и закаливали в печи. В современной Росси удалось сохранить технологию изготовления гжельской росписи.

Федоскинская лаковая миниатюра

В селе Федоскино и сегодня проживают народные мастера, работающие в этой технике. Начиналось все 200 лет назад, после того как там организовал производство лаковых табакерок из папье-маше купец Коробов. Вначале на крышки клеили гравюры, но после того как предприимчивый делец выписал из-за границы художников- минитюаристов , все изменилось.

Традиционными рисунками для федоскинской миниатюры считаются сюжеты из крестьянской жизни, чаепития и русская тройка лошадей. На лакированную поверхность, перед расписыванием, наносится светоотражающий материал. Это называется «письмо по сквозному». В конце изделие покрывается бесцветным лаком.

Мезенская роспись

Хохлома , гжель и другие известные росписи появились позже мезенской, именно ее искусствоведы считают самым первым известным видом народного прикладного творчества. Иногда называется палащельской . Родиной этой школы принято считать деревню Палащелье , рядом с рекой Мезень. Росписью в этом регионе занимались мужчины и передавали свои секреты от отца к сыну.

Основой росписи являются два цвета – кирпично-красный и черный. Из черточек, линий, ромбиков и других простых фигур складывали удивительной красоты орнаменты, но в старину все они имели тайный смысл. Раньше люди верили в магическую силу этих узоров.

Теперь вы знаете, какие были виды народного творчества на Руси и всегда сможете отличить хохломскую от жостовской росписи!

Источник: 7kul.ru