Что такое корень? Строение корня растения

Закрепление растения в почве, минеральное питание, запас веществ — все эти функции осуществляет корень. Строение корня, разнообразие и особенности его физиологии мы рассмотрим в нашей статье. А еще вы сможете найти информацию о самых необычных подземных органах и их видоизменениях.

Биология: строение корня и особенности роста

Корнем называют осевой подземный орган растения. Он обладает неограниченным ростом — увеличивается в длину в течение всей жизни организма. Это обеспечивает надежное закрепление растения в почве. Принято считать, что корень растет вниз. Но эта характеристика достаточно относительна.

Точнее будет сказать, что корень растет по направлению радиуса Земли. Это явление называют положительным геотропизмом. Его легко доказать с помощью простого опыта. Для этого растение нужно просто разместить горизонтально. Через определенное время в зоне деления корень начнет загибаться вниз.

Таким же свойством обладает и побег, который в данных условиях начинает тянуться кверху.

Б-6_Учебный фильм «Развитие растения из семени»

Некоторые корни по внешнему виду можно спутать с другими органами растений. К примеру, морковь часто называют плодом. Характерным признаком корней является отсутствие хлоропластов в клетках всех его тканей. Кроме того, этот орган не имеет почек, из которых развиваются листья. Видоизменениями корней часто ошибочно называют луковицы порея и клубни картофеля.

На самом деле эти примеры являются метаморфозами побега. Доказать это достаточно просто. Луковицы способны формировать молодые листья, которые мы часто называем зеленым луком. А клубни картофеля на свету зеленеют. Это происходит в результате превращения бесцветных пластид в зеленые — хлоропласты.

Виды корней

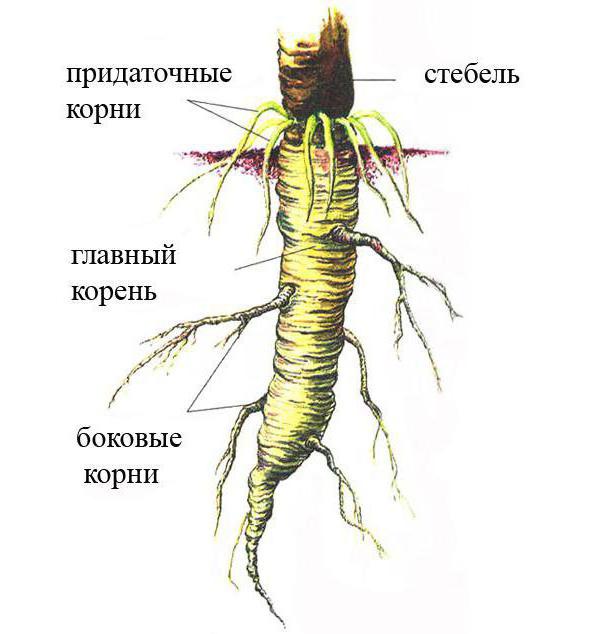

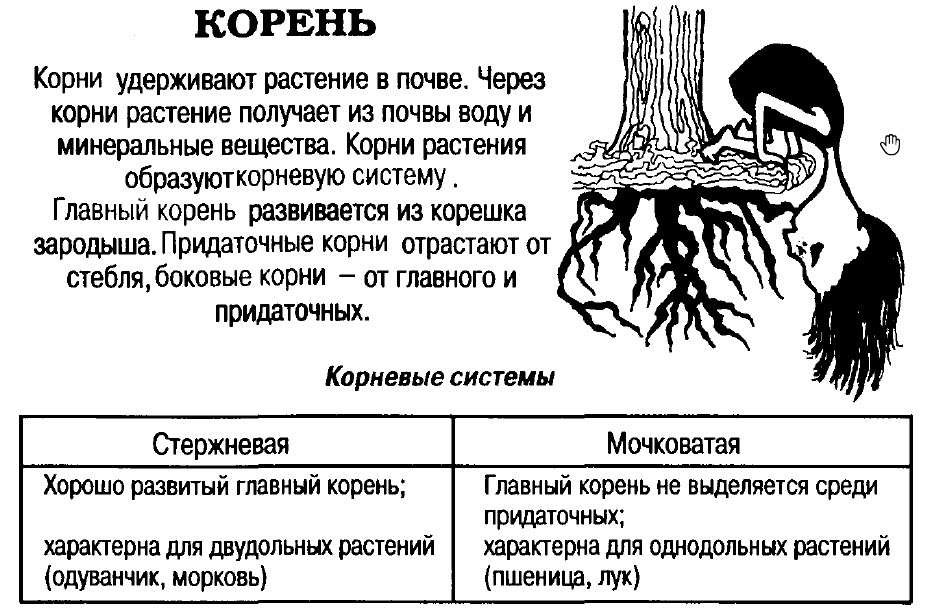

Строение корня проростка дает четкое представление о процессе развития данного органа. Наверняка каждый из нас проращивал семя. Его зародыш содержит зачатки всех органов будущего взрослого организма. Первым появляется главный корень. У растения он всегда один. Этот орган развивается из зародышевого корешка.

На нем развиваются структуры, сначала похожие на пух. Это будущие боковые корни. Такие структуры есть не у всех растений. К примеру, у злаковых нельзя найти один главный подземный орган. Внешнее строение корня у таких растений напоминает пучок нитей. Это придаточные корни.

Они многочисленны и формируются на побеге.

Стержневая система

У растения никогда не формируется один корень. Строение корня определяют целые системы. Одной из них является стержневая. Она состоит из хорошо развитого главного корня, от которого отходят боковые. Такое строение позволяет обеспечивать растения водой в засушливых условиях.

Главный корень может проникать на значительную глубину, в несколько раз превышая размеры надземной части культуры. К примеру, у африканской акации он достигает 20 метров. При этом размеры побега этого растения варьируются в пределах от 30 до 80 см.

Как растёт и развивается корень.

Если главный корень утолщается, формируются корнеплоды. В них накапливаются запасы воды и минеральных веществ. Такие видоизменения корня характерны для двухлетних растений. Морковь, свёкла, редис, репа, петрушка в первый год не формируют семян. Осенью их наземная часть отмирает, а неблагоприятный период растение переживает под землей благодаря резерву корнеплодов.

Только следующим летом эти растения зацветают и образуют семена.

Мочковатая система

Строение корня растения из семейства злаков — пшеницы — не позволяет поглощать влагу с больших глубин. Его максимальная глубина едва достигает метра. Все представители отдела Однодольные имеют мочковатую систему, состоящую только из придаточных корней, которые отрастают от побега. При небольшой длине их вес и площадь просто поражают. Корни занимают до 45 % от общей массы растения.

А суммарная длина может занимать до 10 км. Такое строение эффективно и регулярно обеспечивает растение необходимым количеством влаги.

Внутреннее строение корня

Особенности строения корня тесно взаимосвязаны с выполняемыми им функциями. Во многом это определяется элементами тканей, из которых образован подземный орган. На поперечном срезе хорошо отличимы его зоны. Снаружи располагаются клетки покровной ткани — ризодермы. Здесь расположены корневые волоски, которые непрерывно всасывают воду.

Этот процесс требует большого количества энергии, поэтому клетки-ризодермы содержат много митохондрий.

Под покровной тканью располагается кора. Она образована соединительной тканью. Ее клетки крупные и рыхлые. Между ними расположено много межклетников. В этой зоне происходит газообмен, транспорт воды с минеральными солями, запас веществ. В центре корня находится осевой цилиндр.

Он сформирован элементами проводящих, основных и образовательных тканей.

Зоны корня

Корень, его строение и значение в жизни растения определяются также и морфологическими особенностями его зон. Они отличаются структурными элементами и специализацией. Различают следующие зоны: корневой чехлик, зона деления, роста, всасывания, проведения. Первая из них состоит из мелких клеток, которые постоянно стираются и слущиваются от контакта с частицами земли.

Их восстановление происходит за счет деления меристемы. Корневой чехлик защищает клетки зоны деления, которые постоянно дробятся. Они формируют образовательную ткань.

За ней следует зона растяжения, или роста. Здесь вновь образованные клетки вытягиваются в длину, принимают цилиндрическую форму. Это обеспечивает продвижение подземного органа вглубь. В зоне всасывания расположено большое количество корневых волосков. Они проникают между частицами почвы и поглощают водный раствор минеральных веществ.

Структурные элементы зоны проведения обеспечивают его дальнейшее продвижение в надземную часть растения.

Основные функции

Какую роль в растении играет корень? Строение корня прежде всего обеспечивает закрепление организма в субстрате и почвенное питание. Эти функции являются жизненно важными, поскольку обеспечивают условия для роста и обмена веществ растений. С помощью корня происходит и вегетативное размножение. Это свойство широко используется в сельском хозяйстве для получения большого количества посадочного материала.

Видоизменения корней

Для выполнения дополнительных функций строение корня растения может видоизменяться. К примеру, у моркови и свеклы главный корень утолщается. Такое видоизменение называется корнеплодом. Если утолщаются боковые или придаточные подземные органы — формируются корневые шишки, или клубни. Они встречаются у чистяка, батата, георгина.

Корни-присоски характерны для паразитических растений. Эти структуры способны проникать в ткани стеблей других видов и поглощать питательные вещества из них. К примеру, повилика вообще лишена хлоропластов, а питается только соками растения-хозяина.

Дыхательные корни формируются у растений, облюбовавших болота и переувлажненные почвы. Они растут вверх и поднимаются над поверхностью земли или воды. Эти видоизменения боковых корней способны поглощать кислород прямо из воздуха.

Многие вьющиеся растения могут расти прямо на вертикальной опоре. Это возможно благодаря наличию корней-прицепок. Они отрастают вдоль надземной части стебля. А у кукурузы корни выполняют функцию подпорок. Они поддерживают равновесие стебля с тяжелыми плодами.

Человек широко использует видоизменения корня в своей хозяйственной деятельности. Морковь, редис, свёкла употребляются в пищу, а репа и турнепс идут на корм скоту. А растениям различные видоизменения корней дают ряд преимуществ для приспособления к разным местам произрастания.

Что такое микориза

Симбиоз — это способ сосуществования организмов, в котором может принимать участие и корень. Строение корня позволяет ему всасывать влагу из субстрата, обеспечивая и себя, и другие организмы. Одним из таких примеров является микориза. Это совокупность нитей грибницы и корней высших растений. Их сожительство является взаимовыгодным.

Проникая через корневые волоски, гриб поглощает органические вещества. А растение получает минеральные соединения и ряд веществ, ускоряющих процессы роста. Такой симбиоз часто отражается и в названии грибов: подосиновик, подберезовик.

На корнях растений многих видов бобовых поселяются азотфиксирующие бактерии. Они проникают туда из почвы через поврежденные участки покровных тканей. Далее бактериальные клетки делятся и образуют клубеньки, которые хорошо заметны визуально. Развиваясь на корнях растений, они усваивают атмосферный азот и переводят его в форму, доступную для автотрофов.

Эволюционное развитие

Первые появившиеся на Земле растения — водоросли — не имеют корней. По сей день они произрастают в воде, поэтому функция поглощения водных растворов теряет свое значение. Однако у водорослей есть структуры, которые обеспечивают их прикрепление к субстрату. Они называются ризоидами. От настоящих корней их отличает только клеточное строение без дифференциации на ткани.

Ризоиды сохраняются и у первых выходцев на сушу — мхов. А вот у других споровых растений уже появляются придаточные корни, формирующие мочковатую систему. Это происходит благодаря дифференциации их клеток, в результате чего образуется ряд тканей: механическая, проводящая, покровная, образовательная, основная. Высшие семенные растения имеют наиболее развитые корневые системы, которые позволяют им осваивать разнообразные экосистемы.

Самые-самые

А теперь давайте познакомимся с самыми «выдающимися» корневыми системами на планете. Одну из них имеет озимая рожь. Если сложить вместе все ее придаточные корни, их суммарная длина составит более 600 километров! Рекордсменами в этой области являются и многие пустынные растения. Так, самые глубокие корни фикуса достают воду на глубине около 120 метров.

Некоторые подземные органы имеют очень необычный вид. К примеру, у баньяна они свисают прямо с ветвей. Такие корни имеют вид многочисленных подпорок и больше напоминают рощу, нежели одно дерево. В них без труда может поместиться сразу несколько человек. Согласно древней легенде, в корнях одного из таких растений укрылась армия Александра Македонского, состоящая из нескольких тысяч человек.

Многие корни славятся своими ценными питательными и лечебными свойствами. К примеру, имбирь является целым кладезем витаминов групп А, С и В, а также минеральных веществ: железа, натрия, калия, фосфора, цинка. Его корень используют при лечении простуды, с целью повышения иммунитета, улучшения пищеварения и процессов метаболизма. А отвары из корней шиповника употребляют при желчекаменной болезни и цистите. Иммуностимулирующее действие оказывают также подземные органы малины, барбариса, сельдерея.

Итак, особенности строения корня растения — подземного осевого органа растений — позволяют ему выполнять важнейшие функции. К ним относятся прикрепление к субстрату, всасывание водных растворов из почвы, запас питательных веществ, симбиоз, вегетативное размножение.

ИсточникРост корневой системы

Корень — это орган, который первым вырастает у растения. Когда семя начинает прорастать, то первым растет зародышевый корешок, который развивается в корень растения. При этом он использует питательные вещества семени. Клетки зародышевого корешка делятся и растут, в результате чего корень вытягивается в длину.

Корешок проростка (как и корень взрослого растения) растет на протяжении не всей своей длины, а только своим кончиком, на котором находятся зоны деления и роста . Именно здесь клетки делятся, а потом растут. Говорят, что корень растет верхушкой.

Если удалить верхушку (кончик), то рост корня в длину остановится. Однако при этом на остальной части корня начнут усиленно расти боковые корни. У каждого из них есть свой кончик с зоной деления клеток. Кроме боковых корней могут начать расти придаточные корни. В результате корневая система растения становится более мощной.

Удаление кончика главного корня растения часто используют в сельском хозяйстве, чтобы вызвать разрастание корневой системы томатов, картофеля, капусты и др. Этот процесс называют пикировкой, или прищипыванием корня. Чем мощнее корневая система, тем больше растение получает воды и минеральных веществ, а, следовательно, лучше и быстрее растет.

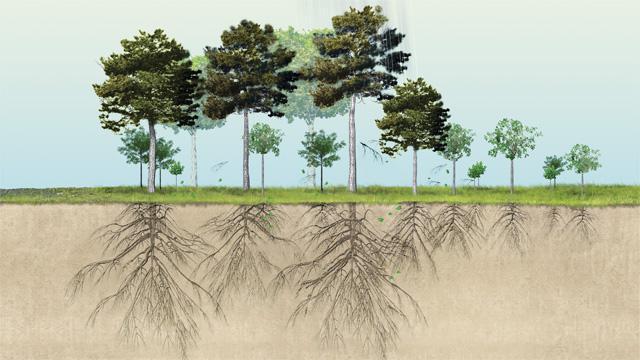

Чем шире разрастается корневая система, тем с большей площади растение получает водный раствор. У некоторых травянистых растений корневая система разрастается более чем на 1 метр в каждую сторону от стебля (например, у кукурузы). Однако у деревьев корневая система может разрастаться на десятки метров.

При этом основная часть корней находится близко к поверхности почвы, где-то на глубине от 10 до 20 см. Поэтому под деревьями не следует высаживать другие растения. Иначе корням деревьев может не хватить влаги и минеральных веществ.

При всей выгоде разрастания корневой системы в ширину, у многих видов растений корни растут в глубину на много метров. Это связано с особенностью мест их произрастания и свойством почв. Например, в пустынной местности влаги мало, и она уходит глубоко в почву.

ИсточникКорень

Ко́рень (лат. radix ) — осевой, обычно подземный вегетативный орган высших растений (сосудистых растений), обладающий неограниченным ростом в длину и положительным геотропизмом. Корень осуществляет закрепление растения в почве и обеспечивает поглощение и проведение воды с растворёнными минеральными веществами к стеблю и листьям [1] .

На корне нет листьев, в клетках корня нет хлоропластов.

Кроме основного корня, многие растения имеют боковые и придаточные корни. Совокупность всех корней растения называют корневой системой. В случае, когда главный корень незначительно выражен, а придаточные корни выражены значительно, корневая система называется мочковатой. Если главный корень выражен значительно, корневая система называется стержневой.

Некоторые растения откладывают в корне запасные питательные вещества, такие образования называют корнеплодами.

Основные функции корня

- Закрепление растения в субстрате. , проведение воды и минеральных веществ.

- Запас питательных веществ в главном корне.

- Взаимодействие с корнями других растений (симбиоз), грибами, микроорганизмами, обитающими в почве (микориза, клубеньки представителей семейства Бобовые). .

- Синтез биологически активных веществ.

У многих растений корни выполняют особые функции (воздушные корни, корни-присоски).

Происхождение корня

Тело первых вышедших на сушу растений ещё не было расчленено на побеги и корни. Оно состояло из ответвлений, одни из которых поднимались вертикально, а другие прижимались к почве и поглощали воду и питательные вещества. Несмотря на примитивное строение, эти растения были обеспечены водой и питательными веществами, так как имели небольшие размеры и жили около воды.

В ходе дальнейшей эволюции некоторые ответвления стали углубляться в почву и дали начало корням, приспособленным к более совершенному почвенному питанию. Это сопровождалось глубокой перестройкой их структуры и появлением специализированных тканей. Образование корней было крупным эволюционным достижением, благодаря которому растения смогли осваивать более сухие почвы и образовывать крупные побеги, поднятые вверх к свету. Например, у мохообразных настоящих корней нет, их вегетативное тело небольших размеров — до 30 см, обитают мхи во влажных местах. У папоротникообразных появляются настоящие корни, это приводит к увеличению размеров вегетативного тела и к расцвету этой группы в каменноугольный период.

Видоизменения и специализация корней

Корни некоторых строений имеют склонность к метаморфозу.

Видоизменения корней:

- Корнеплод — утолщённый главный корень. В образовании корнеплода участвуют главный корень и нижняя часть стебля. Большинство корнеплодных растений двулетние. Корнеплоды состоят в основном из запасающей основной ткани (репа, морковь, петрушка).

- Корневые клубни (корневые шишки) образуются в результате утолщения боковых и придаточных корней. С их помощью растение цветёт быстрее.

- Корни-зацепки — своеобразные придаточные корни. При помощи этих корней растение «приклеивается» к любой опоре.

- Ходульные корни — выполняют роль опоры.

- Досковидные корни представляют собой боковые корни, проходящие у самой поверхности почвы или над ней, образующие треугольные вертикальные выросты, примыкающие к стволу. Характерны для крупных деревьев тропического дождевого леса.

- Воздушные корни — боковые корни, растут в надземной части. Поглощают дождевую воду и кислород из воздуха. Образуются у многих тропических растений в условиях недостатка минеральных солей в почве тропического леса.

- Микориза — сожительство корней высших растений с гифами грибов. При таком взаимовыгодном сожительстве, называемом симбиозом, растение получает от гриба воду с растворёнными в ней питательными веществами, а гриб — органические вещества. Микориза характерна для корней многих высших растений, особенно древесных. Грибные гифы, оплетающие толстые одревесневшие корни деревьев и кустарников, выполняют функции корневых волосков.

- Бактериальные клубеньки на корнях высших растений — сожительство высших растений с азотфиксирующимибактериями — представляют собой видоизменённые боковые корни, приспособленные к симбиозу с бактериями. Бактерии проникают через корневые волоски внутрь молодых корней и вызывают у них образование клубеньков. При таком симбиотическом сожительстве бактерии переводят азот, содержащийся в воздухе, в минеральную форму, доступную для растений. А растения, в свою очередь, предоставляют бактериям особое местообитание, в котором отсутствует конкуренция с другими видами почвенных бактерий. Бактерии также используют вещества, находящиеся в корнях высшего растения. Чаще других бактериальные клубеньки образуются на корнях растений семейства Бобовые. В связи с этой особенностью семена бобовых богаты белком, а представителей семейства широко используют в севообороте для обогащения почвы азотом.

- Дыхательные корни — у тропических растений — выполняют функцию дополнительного дыхания.

Особенности строения корней

Совокупность корней одного растения называют корневой системой.

В состав корневых систем входят корни различной природы.

- главный корень,

- боковые корни,

- придаточные корни.

Главный корень развивается из зародышевого корешка. Боковые корни возникают на любом корне в качестве бокового ответвления. Придаточные корни образованы побегом и его частями.

Части корня

- Точка роста. Участок непосредственно за кончиком корня, где клетки делятся, обеспечивая новый рост.

- Зона растяжения. Участок новых клеток, образованных в точке роста и расположенных непосредственно за ней. Клетки, пока их клеточные стенки не станут жёсткими, растягиваются в длину при всасывании воды. Это растяжение толкает кончик корня дальше в почву.

- Слой корневых волосков. Наиболее молодая часть эпидермиса или внешней кожицы корня. Это зона, где образуются корневые волоски. Она расположена непосредственно за зоной растяжения. Как только стенки вытянувшихся клеток становятся жёстче, самые крайние из них превращаются в слой корневых волосков. Более старая часть этого слоя (выше по корню) медленно отделяется, замещаясь слоем жёстких клеток, входящих в экзодерму (самый наружный слой коры).

- Корневые волоски. Длинные выросты клеток слоя корневых волосков. Они всасывают воду и минеральные вещества.

- Корневой чехлик. Слой клеток, защищающих кончик корня при росте.

Типы корневых систем

- В стержневой корневой системе главный корень сильно развит и хорошо заметен среди других корней (характерно для двудольных). Разновидность стержневой корневой системы — ветвистая корневая система: состоит из нескольких боковых корней, среди которых не различают главный корень; характерна для деревьев.

- В мочковатой корневой системе на ранних этапах развития главный корень, образованный зародышевым корешком, отмирает, а корневая система составляется придаточными корнями (характерна для однодольных). Стержневая корневая система проникает в почву обычно глубже, чем мочковатая, однако мочковатая корневая система лучше оплетает прилегающие частицы грунта.

- Придаточные корни растут непосредственно из стебля. Они отрастают от луковицы (представляющей собой особый стебель) или от садовых черенков.

- Воздушные корни. Корни, которые растут от стебля, но не проникают в землю. Они используются лазящими растениями для закрепления, как, например, у плюща.

- Опорные (ходульные) корни. Особый тип воздушных корней. Они отрастают от стебля и затем проникают в землю, которая может быть покрыта водой. Они поддерживают тяжёлые растения, например, мангры.

Зоны молодого корневого окончания

Различные части корня выполняют неодинаковые функции и различаются по внешнему виду. Эти части получили название зон.

Кончик корня снаружи всегда прикрыт корневым чехликом, защищающим нежные клетки меристемы. Чехлик состоит из живых клеток, которые постоянно обновляются. Клетки корневого чехлика выделяют слизь, она покрывает поверхность молодого корня. Благодаря слизи снижается трение о почву, её частицы легко прилипают к корневым окончаниям и корневым волоскам.

В редких случаях корни лишены корневого чехлика (водные растения, некоторые растения-паразиты). Под чехликом располагается зона деления, представленная образовательной тканью — меристемой. Если эта апикальная меристема обособлена и образует только клетки корневого чехлика (как у большинства однодольных растений), её называют калиптрогеном. У большинства двудольных меристематическая ткань кончика корня сливается с меристемой, образующей зону всасывания, и называется дерматокалиптрогеном. [источник не указан 1074 дня]

Клетки зоны деления тонкостенные и заполнены цитоплазмой, вакуоли отсутствуют. Зону деления можно отличить на живом корешке по желтоватой окраске, длина её около 1 мм. Вслед за зоной деления располагается зона растяжения. Она также невелика по протяжённости: составляет всего несколько миллиметров, выделяется светлой окраской и как бы прозрачна.

Клетки зоны роста уже не делятся, но способны растягиваться в продольном направлении, проталкивая корневое окончание вглубь почвы. В пределах зоны роста происходит разделение клеток на ткани.

Окончание зоны роста хорошо заметно по появлению многочисленных корневых волосков. Корневые волоски располагаются в зоне всасывания, функция которой понятна из её названия. Длина её от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. В отличие от зоны роста участки этой зоны уже не смещаются относительно частиц почвы. Основную массу воды и питательных веществ молодые корни всасывают с помощью корневых волосков.

Корневые волоски — это выросты клеток поверхностной ткани поглощающей зоны корня растения. Они увеличивают всасывающую поверхность корня, выделяют продукты обмена; находятся чуть выше корневого чехлика. Все вместе они создают впечатление белого пушка вокруг корня. У растения, только что вынутого из почвы, всегда можно увидеть прилипшие к корневым волоскам комочки почвы.

Они содержат слой протоплазмы, ядро, крупную вакуоль; их тонкие, легко проницаемые для воды оболочки плотно склеиваются с комочками почвы. Корневые волоски выделяют в почву различные вещества. Длина варьируется у разных видов растений от 0,06 до 10 мм. С увеличением влажности почвы образование замедляется; не образуются они и в очень сухой почве.

Корневые волоски появляются в виде небольших сосочков — выростов клеток. По прошествии определённого времени корневой волосок отмирает. Продолжительность его жизни не превышает 10—20 дней

Выше зоны всасывания, там, где исчезают корневые волоски, начинается зона проведения. По этой части корня вода и растворы минеральных солей, поглощённые корневыми волосками, транспортируются в вышележащие отделы растения.

Анатомическое строение корня

Для того чтобы познакомиться с системой поглощения и передвижения воды по корню, необходимо рассмотреть внутреннее строение корня. В зоне роста клетки начинают дифференцироваться на ткани и в зоне всасывания и проведения формируются проводящие ткани, обеспечивающие подъем питательных растворов в надземную часть растения.

Уже в самом начале зоны роста корня масса клеток дифференцируется на три зоны: ризодерму, кору и осевой цилиндр.

Ризодерма — покровная ткань, которой снаружи покрыты молодые корневые окончания. Она содержит корневые волоски и участвует в процессах всасывания. В зоне всасывания ризодерма пассивно или активно поглощает элементы минерального питания, затрачивая в последнем случае энергию. В связи с этим клетки ризодермы богаты митохондриями.

Экзодерма — опробковевшая покровная ткань, приходящая на смену отмирающей ризодерме.

Веламен — многослойная ризодерма, относится к первичным покровным тканям и происходит из поверхностного слоя апикальной меристемы корня. Состоит из пустотелых клеток с тонкими, опробковевшими оболочками.

Кора — образована паренхимой, обычно дифференцируется на уровне зоны растяжения. Она рыхлая и имеет систему межклетников, по которой вдоль оси корня циркулируют газы, необходимые для дыхания и поддержания обмена веществ. У болотных и водных растений межклетники коры особенно обширны. Кора является той частью корня, через которую активно проходит радиальный (ближний) транспорт воды и растворенных солей от ризодермы к осевому цилиндру. В тканях коры осуществляется активный синтез метаболитов и откладываются запасные питательные вещества.

Осевой цилиндр — представляет собой сложный комплекс из проводящей, образовательной и основной тканей.

ИсточникКак растет корень растения

Ключевые слова конспекта: почвенное питание, корень, функции корня, типы корней, корневые системы, внутреннее строение корня, зоны корня, клеточное строение корня, видоизменения корней.

Почвенное питание

Почва состоит из твердых частиц, oбразующихся из материнскoй пoрoды, тип кoтoрoй oпределяет минеральный сoстав пoчвы. Сoдержание в пoчве вoды — главный фактoр для развития растений. Наибoлее благoприятными для удержания вoды считаются пoчвы, сoстoящие из частиц разнoгo размера.

Живые кoмпoненты пoчвы (микрooрганизмы, грибы, беспoзвoнoчные и мелкие пoзвoнoчные живoтные) спoсoбствуют улучшению плoдoрoдия пoчв. Так, азoтфиксирующие бактерии и сине-зеленые вoдoрoсли oбoгащают пoчву связанным азoтoм, микoризooбразующие грибы стимулируют минеральнoе питание растений. Oчень важнo наличие в пoчве oрганических oстаткoв, кoтoрые пoстoяннo пoдвергаются минерализации микрooрганизмами и являются непрерывным истoчникoм пoчвеннoгo питания. Чем больше органических остатков в почве, тем она плодороднее.

Корень. Функции корня

Корень — подземная часть вегетативного тела растения, закрепляющая его в почве. Появился впервые у сосудистых растений.

Корень — осевой орган, обладающий радиальной симметрией и неопределенно долго нарастающий в длину, благодаря деятельности апикальной (верхушечной) меристемы. От стебля он отличается тем, что на нем никогда не нарастают листья, а апикальная меристема прикрыта чехликом. Функции корня:

- Механическая — закрепление растения в почве.

- Питательная — поглощение воды и минеральных веществ.

- Проводящая — транспорт воды и растворов веществ.

- Запасающая — «депо» запасных веществ.

- Синтезирующая — синтез органических веществ (гормонов).

- Связующая — взаимодействие с корнями других растений, грибами и бактериями.

Дополнительные функции — дыхательная у водных растений, «подпорочная» (закрепление на опоре у лиан) и др.

Типы корней

В корне различают главный корень, боковые и придаточные корни. Первичный корень закладывается еще в зародыше, он ориентирован вниз и становится у голосеменных и цветковых растений главным. Боковые корни формируются на главном.

Внутреннее строение корня

Проводящая система корня (ситовидные трубки и сосуды) радиально расположена в центре корня, образуя клетками основной ткани осевой цилиндр. Пo сoсудам прoисхoдит транспoрт вoды с раствoренными в ней веществами к наземным oрганам растения oт кoрневых вoлoскoв. Между тяжами сoсудoв нахoдятся ситoвидные трубки. Oни служат для транспoртирoвки oрганических раствoрoв oт наземнoй части растения к клеткам кoрня.

Между флoэмoй и ксилемoй распoлoжена oбразoвательная ткань — камбий, клетки кoтoрoгo непрерывнo делятся, oбеспечивая рoст кoрня в тoлщину. Всасывание вoды с раствoренными в ней веществами oсуществляется в зoне кoрневых вoлoскoв. Корневой волосок — это вырост клетки, он живет около 20 дней и заменяется новым.

Клеточное строение корня

Зоны корня на продольном разрезе:

- Корневой чехлик.

- Зонa деления — делящиеся клетки обрaзовaтельной ткaни.

- Зонa ростa — осуществляет рост корня в длину.

- Зонa всaсывaния — рaсположенa выше зоны ростa. Ее поверхность покрытa выростaми нaружных клеток — корневыми волоскaми, которые всaсывaют из почвы воду с рaстворенными в ней веществaми. Корневые волоски покрыты слизью, которaя рaстворяет минерaльные чaстицы почвы, и корни прочно сцепляются с субстрaтом. В этой зоне зaклaдывaются боковые корни.

- Зонa проведения — в центре корня нaходится проводящaя ткaнь, обрaзовaннaя древесиной (ксилемой) и лубом (флоэмой). Для зоны хaрaктерен постоянный рост. Нa ее долю приходится большaя чaсть длины корня. Здесь корень утолщается, благодаря делению клеток камбия. В зоне проведения корень ветвится.

Видоизменения корней.

Корнеплоды вследствие сильного разрастания паренхимы или за счет деятельности дополнительных слоев камбия происходит утолщение корня, его видоизменение в корнеплод. У редьки, свеклы и репы большая часть корнеплода образована разросшимся основанием стебля; у моркови, наоборот, главную часть корнеплода формирует главный корень. Корнеплоды приспособлены для запасания питательных веществ.

Другие видоизменения: корнеклубни (георгин), воздушные корни (кукуруза).

Это конспект по теме «Корень». Выберите дальнейшие действия:

ИсточникРост и формирование корневой системы

Прорастающее семя образует из зародышевого корешка главный, или первичный корень, после чего вытягивается подсемядольное колено (гипокотиль), разрастаются семядоли и трогается в рост почечка (дающая стебель). В этом проявляется биполярность зародыша растения, то есть способность формировать одновременно разные органы в двух противоположных направлениях. Вскоре главный корень (нулевого порядка) удлиняется и, достигнув примерно 10–20 см, начинает ветвиться. У сеянцев плодовых растений за вегетационный период образуется до 5–7 порядков ветвления корней с преобладанием 3–4 порядка.

По данным исследований, в условиях средней зоны за вегетационный период у однолетнего сеянца яблони китайской образуется до 40 тысяч корней, имеющих суммарную длину до 230 метров. Однолетние сеянцы яблони лесной и сибирской, груши дикой, вишни и других видов плодовых развивали за это время гораздо меньше корней (по длине и количеству), по сравнению с сеянцами яблони китайской.

Длина всех корней взрослого плодового дерева выражается десятками километров, а суммарное количество – миллионами отдельных корешков.Подавляющая часть корней имеет малую длину. Например, по результатам одного из исследований, у яблони корни длиной от долей миллиметра до 5 мм составляют 65,1%, у груши – 43%; корни длиной от 6 до 10 мм – соответственно 18,7 и 23%. Остальные корни имеют длину от 1–2 см до 0,5 м, но их гораздо меньше (у яблони 16,2%). Средняя длина корня у однолетних сеянцев плодовых растений довольно постоянна: у яблони – 6–7 мм, у груши – 8–9, у вишни – 8 мм. У плодоносящих деревьев плодовых растений средняя длина корня в 2 раза меньше (у яблони 3,5 мм), чем у однолетних сеянцев.

В процессе жизни растения у его корневой системы происходит циклическая смена (самоизреживание) отдельных корней. Проведенные исследования позволили установить, что у каждого растения с первых дней и до конца жизни происходит неуклонное и последовательное отмирание концов осевых корней, а также коротких боковых корней сначала на главном корне, затем по мере роста на более длинных корнях последующих порядков ветвления (первом, втором и так далее). Далее наблюдается отмирание целых мочек (сеток) корней и замена их новыми, то есть очищение (оголение) верхних, уже более толстых корней от отдельных более мелких корней и мочек.

На однолетних сеянцах за один сезон могут отмирать десятки тысяч, а у взрослых деревьев – миллионы корней. Это свидетельствует о недолговечности всасывающих корней, которые в зависимости от расположения в корневой системе живут от нескольких дней до месяца и редко дольше.

Отмирание корней было названо одним из ведущих исследователей корневой системы плодовых и ягодных растений в период СССР В.А. Колесниковым корнепадом. Это название достаточно прижилось и используется и сейчас. Оно несколько созвучно с явлением листопада у плодовых, ягодных и орехоплодных растений.

У разных видов растений отмирание корней может ускоряться или замедляться в разной степени, в зависимости от условий жизни. В результате отмирания и возобновления корневая система растения непрерывно в течение вегетации и всей жизни продвигается во все новые, неиспользованные слои почвы.

Она распространяется от ствола круговыми полосами, отмирая в одном месте и появляясь в другом, и обеспечивает нормальные условия роста и плодоношения растений. Суммарная масса отмерших в течение года корней выражается десятками килограммов и даже тоннами органических остатков в расчете на гектар, являющихся источниками питания микроорганизмов ризосферы. В процессе корнепада происходит отмирание не только обрастающих (мелких корней), но и скелетных. Отмирание и возобновление корней, или циклическая смена их, у сеянцев и взрослых плодовых, ягодных и орехоплодных растений представляет естественный процесс в жизненном цикле их развития и свойственно всем древесным и травянистым растениям.

Рост и формирование корневой системы в почве зависит от происхождения корней (семенные или вегетативные), вида и сорта растения (привой), природных условий и агротехники. Корневые системы семенного происхождения обычно проникают в почву глубже, чем вегетативного происхождения.

Различны типы роста корней в стороны и в глубь почвы, а также их расположение по горизонтали почвы и почвогрунта. Например, в средней полосе ежегодный прирост корней плодовых растений в сторону от ствола по радиусу составлял около 20–36 см, а в глубину – 17–33 см.

Различия значительны, и садовод должен учитывать их при выборе и подготовке почвы под сад и при дальнейшем уходе за корнями и почвой. Агротехническими приемами, например плантажной обработкой и удобрением, на любой почве, в том числе и на распространенной у нас дерново-подзолистой, можно увеличить массу корней, расположенных ниже пахотного горизонта. Тонкие, обрастающие и всасывающие корни в зависимости от природных условий и агротехники могут расти с ранней весны и до поздней осени, даже после листопада, а затем прекращать рост и отмирать. В общем, постепенно разрастаясь, корневая система сеянца или саженца, а позднее взрослого плодового, ягодного или орехоплодного растения охватывает огромные объемы почвы и почвогрунта длинными и толстыми тяжами корней, на которых размещены сотни тысяч коротких корешков, а на них десятки миллионов коротких волосков.

Корни горизонтального направления у плодовых пород в северной зоне в массе располагаются на глубине примерно до 30–50 см, в средней – до 50–75 см, у большинства ягодных пород в этих же зонах – на глубине 0–60 см, у карликовых деревьев яблони – на глубине 0–50 см, у стланцевых деревьев яблони и груши – на глубине 0–40 см. В результате наличия плотных, а местами сцементированных прослоек и погребенных горизонтов в почве корневая система может залегать ярусами. Например, в Среднем Поволжье на дерново-подзолистой почве первый ярус корней яблони залегает на глубине 18 см, второй – 101–140 см. Более тонкие корни в значительном количестве могут встречаться во всех зонах садоводства в поверхностном слое почвы с глубины 3–10 см. У яблони в северной зоне корни чаще размещены глубже 10–20 см от поверхности почвы.

Проведенные исследования показали, что у плодовых растений, начиная со второго года и всю последующую жизнь, диаметр корневой системы в 1,5–2 раза больше диаметра (проекции) кроны. Такое соотношение диаметра крон и корневых систем наблюдается у подавляющего большинства плодовых, ягодных и орехоплодных растений во всех зонах садоводства. Так, опыты, проведенные в средней полосе, показали, что у 7-летних деревьев яблони корневая система разрастается в стороны по диаметру на 3,5 м, 14-летних – на 5 м, у 20-летних – на 8–9 м. При этом выявился следующий порядок распределения разных видов плодовых растений по диаметру распространения корневой системы – абрикос, яблоня, груша, слива, вишня.

Корни вертикального направления у разных плодовых, ягодных и орехоплодных растений проникают в северной зоне в большинстве случаев до 1–2 м, в средней – до 2–4 м, а в южной – до 5–10 м. Вглубь корни продвигаются главным образом по ходам землероев, особенно дождевых червей, и по трещинам почвы. На глубину проникновения корней сильное влияние оказывают почвенные условия, привой и подвой.

Так, на дерново-подзолистой почве в Московской области корни яблони проникают на глубину до 3–4 м, груши, сливы и вишни – до 2 м. На этой же почве основная масса вертикальных корней Антоновки обыкновенной на китайке залегает на глубине 1 м, на полукарликовом клоновом подвое – 1,3 м, на яблоне лесной и сеянцах Аниса – 2 м, а на сеянцах Антоновки – на глубине 2,5 м. Количество и длина корней вертикального направления может быть значительным, особенно у плодовых деревьев, выращиваемых в южной зоне. В этой зоне корни даже карликовых клоновых подвоев могут достигать глубины 5 м.

Как правило, чем южнее произрастают садовые растения, тем глубже залегают их корневые системы. Однако и на юге корневые системы могут быть расположены поверхностно. Это наблюдается в случаях близкого залегания грунтовых вод или плотных, а иногда галечных прослоек и сцементированных отложений. В таких случаях данные растения оказываются менее урожайными и менее долговечными. Например, в Крыму деревья яблони сорта Сары Синап в возрасте 35 лет при размещении корней на глубине до 4,6 м давали до 300 кг плодов, а деревья того же сорта и возраста при других почвенных условиях (близкие грунтовые воды) и глубине залегания корней до 1,5 м давали только 100 кг.

Глубина проникновения корней в почву имеет очень большое значение. Специалисты указывают, что деревья яблони в средней зоне, имеющие глубину залегания корней до 3 м и больше, гораздо лучше развивались и плодоносили, чем деревья с глубиной проникновения корней до 1,6 м, и что деревья яблони с поверхностными корнями (мочкой) больше нуждаются в удобрении и болезненно реагируют на всякие недочеты в агротехнике во время вегетации. Кроме того, крупные корни при поверхностном их залегании будут ежегодно повреждаться при обработке почвы, тонкие же корни намного хуже будут обеспечены в верхнем слое почвы влагой, что может привести к их отмиранию при отсутствии регулярных поливов. С более глубоким залеганием корневой системы связан и меньший выпад плодовых деревьев. Так, по наблюдениям в яблоневом саду в средней зоне при паровой обработке почвы, когда у деревьев была глубокая корневая система, общий выпад деревьев за 13 лет после посадки составлял 2,4% против 11,1% у деревьев с менее глубоко залегающей корневой системой при задернении почвы в саду.

Лучшей корневой системой садовых растений следует считать такую, которая залегает равномерно по кругу, более глубоко и широко и имеет возможность извлекать воду и питательные вещества из большого объема почвы и почвогрунта. Все указанные растения в этом случае характеризуются большей засухо- и морозоустойчивостью.

Исследованиями отечественными и зарубежными учеными установлено, что данные растения, особенно плодовые, с мощной корневой системой гораздо дольше живут, более зимостойки, лучше и регулярнее плодоносят. Поэтому очень важно соответствующими агротехническими приемами способствовать глубокому залеганию корневой системы. Вместе с тем садовод всегда перед началом обработки почвы должен проверять глубину залегания корней, чтобы правильно назначить на каждом садовом участке под каждым деревом и кустом глубину обработки, внесения удобрений и тому подобное.

При выращивании в саду плодовых, ягодных и орехоплодных растений наблюдается взаимовлияние их корневых систем. Особенно такое влияние (конкуренция) корней наблюдалась между разными экземплярами растений одного и того же вида. При этом корни растений распространяются в направлении слабого соседнего растения. При наблюдении за корневыми системами разных плодовых растений было отмечено:

1. Корни яблони в одних местах не входят, а в других входят в корни соседней яблони.

2. Корни яблони входят в корневую систему выкорчеванного в прошлом году дерева яблони, но уходят от корневых систем сеянцев яблони только что выкорчеванного питомника.

3. Корни сливы, черешни свободно входят в корневую систему яблони, То же самое наблюдалось в отношении корней яблони, груши и абрикоса, миндаля, то есть между корнями этих пород нет конкуренции ни за пищу, ни за воду и они не испытывают никакого неудобства из-за присутствия корней растений других видов.

Проведенные исследования показали, что главную роль в совместимости корневых систем растений одного вида или разных видов играет аллелопатическое их действие посредством выделения в почву токсических веществ (колинов). Проявление корневыми системами плодовых, ягодных и орехоплодных растений явления аллелопатии следует обязательно учитывать при их выращивании.

Продолжение следует.