МОРФОЛОГИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ РАСТЕНИЙ

Корень — осевой вегетативный орган, не образующий на себе листьев, обладающий радиальной симметрией и нарастающий в длину до тех пор, пока сохраняется апикальная меристема.

Основная функция корня — поглощение из почвы воды с растворенными в ней минеральными веществами. Кроме этого корень укрепляет («заякоривает») растение в почве, служит вместилищем запасных питательных веществ, осуществляет синтез некоторых органических веществ, которые затем перемещаются в другие органы растений. У корнеотпрысковых растений корни выполняют функцию вегетативного размножения.

5.2. Закономерности строения корня

Корень появился в связи с выходом растений на сушу. Типичный корень представляет собой подземный орган, который характерен для всех высших растений, кроме мхов. Морфологические отличия корня от стебля заключаются в том, что на корне отсутствуют листья или какие-либо их видоизменения. Апикальная меристема корня, которая обеспечивает его нарастание в длину, прикрыта корневым чехликом. Корень обладает положительным геотропизмом, поэтому растет, в основном, верхушкой вниз, в почву, в отличие от стебля, для которого характерен отрицательный геотропизм.

Что влияет на развитие корневой системы растений

5.3. Классификация корней

По происхождению корни делят на главный, придаточные и боковые. Главный корень развивается из зародышевого корешка семени. Придаточные корни возникают на других органах растений (стебле, листьях). Боковые корни являются ответвлениями главного и придаточных корней.

По отношению к субстрату (среде своего обитания) корни делят на земляные, водные, воздушные, чужеядные. Земляные корни характерны для 70 % современных семенных растений и развиваются в почве. Водные, или плавающие, корни формируются в воде у плавающих водных растений. Воздушные корни находятся в воздушной среде и свойственны растениям-эпифитам, которые произрастают на стеблях, ветвях других растений. Чужеядные корни (корни-присоски) встречаются у растений-паразитов и разрастаются в тканях растения-хозяина.

По форме корни делят на цилиндрические (толстые, имеющие одинаковый диаметр на всем протяжении), шнуровидные и нитевидные (также имеющие одинаковый диаметр по всей длине, но более тонкие), узловатые (с неровными утолщениями в виде узлов), шаровидные (округлыми), реповидные и др.

5.4. Классификация корневых систем

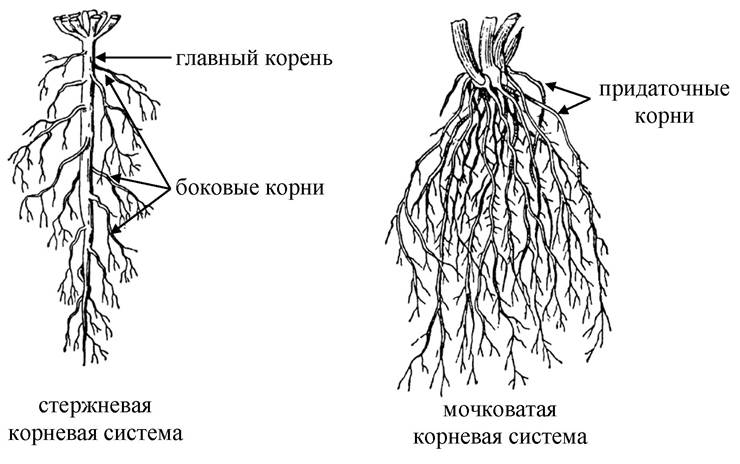

Корневая система — это совокупность всех корней одного растений. Выделяется два типа корневых систем: стержневая и мочковатая (рис. 50).

Рисунок 50. Типы корневых систем

Стержневая корневая система характеризуется наличием хорошо выраженного главного корня, который по длине и ширине значительно превосходит боковые корни. Такой тип корневой системы свойственен представителям класса Двудольные и особенно хорошо развит у древесных растений.

Мочковатая корневая система не имеет хорошо выраженного главного корня. Он либо плохо развит, либо отмирает на начальных этапах своего развития. Корневая система сформирована большим количеством придаточных корней, которые развиваются на нижних узлах стебля. Мочковатая корневая система появилась позднее в эволюционном плане в процессе приспособления растений к условиям окружающей среды.

Мы за органику! Биологические удобрения на любой кошелек

Развитие корневой системы способствует проникновению корней растений на большую глубину и ширину в почву, позволяет захватывать максимально возможный объем. Разрастание корней значительно увеличивает поглощающую поверхность корня. Растения могут образовывать корневые системы в 2-3 яруса, что определяется расположением в почве питательных веществ и влаги.

5.5. Видоизменения (метаморфозы) корней

Видоизменениями корней являются корнеплоды, корневые шишки, ходульные корни, дыхательные, втягивающие, корни-присоски и т.д.

Запасающие корни выполняют функцию запаса питательных веществ. При этом происходит значительное утолщение корня. Среди запасающих корней выделяются корнеплоды и корнеклубни.

Корнеплод представляет собой видоизмененный утолщенный главный корень, который может быть реповидной, веретеновидной, цилиндрической формы. В морфологическом строении корнеплода выделяют головку, шейку и собственно корень, которые характеризуются различным происхождением. Головкой корнеплода называют его верхнюю часть.

Она несет листья и почки, представляет собой укороченный стебель. Шейка расположена ниже головки, не несет на себе листьев и корней, является разросшимся подсемядольным коленом (гипокотилем). Собственно, корень — это нижняя часть корнеплода, которая сильно утолщена и на которой образуются боковые корни. Корнеплоды развиты у свеклы, моркови, редьки, репы (рис. 51).

Рисунок 51. Корнеплод свеклы

Корнеклубни (корневые шишки) возникают вследствие видоизменения, утолщения боковых и придаточных корней чистяка, ятрышника, георгины (рис. 52).

Рисунок 52. Корневые клубни

Ходульные корни являются видоизмененными придаточными корнями, которые формируются на стебле главного побега на высоте 2-3 м. Развиты у растений мангров, которые произрастают на затопляемых приливами местах (рис. 53).

Рисунок 53. Ходульные корни

Дыхательные корни (пневматофоры) формируются также у растений, обитающих в условиях избыточного увлажнения. При этом боковые корни растут горизонтально, от них отходят ответвления, обладающие отрицательным геотропизмом и растущие вертикально вверх. Они прорастают сквозь почву и образуют пневматофоры. Основная их функция — снабжение корней кислородом (рис. 54).

Рисунок 54. Дыхательные корни

Воздушные корни развиты у растений-эпифитов, они поглощают воду из водяных паров воздуха и атмосферных осадков (рис. 55).

Рисунок 55. Воздушные корни орхидеи

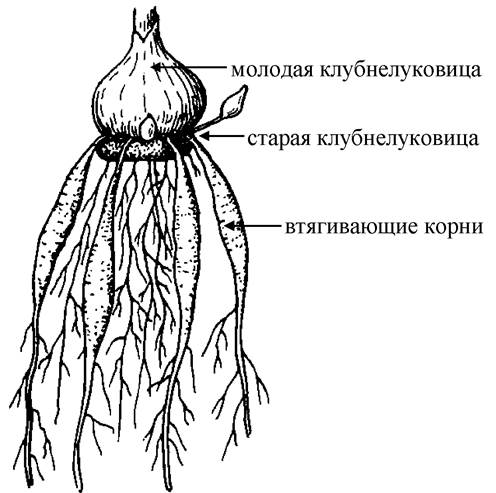

Втягивающие (контрактильные) корни могут укорачиваться у своего основания, что приводит к втягиванию в почву побега (луковицы, корневища). Такие корни развиты у гладиолуса, ириса, лилии, рябчика и других растений (рис. 56).

Рисунок 56. Клубнелуковица гладиолуса с утолщенными у основания втягивающими корнями

Досковидные корни представляют собой крупные плагиотропные боковые корни, которые по всей длине имеют плоский досковидный вырост. Они развиваются у деревьев верхнего и среднего ярусов тропического дождевого леса и обеспечивают их устойчивость.

Столбовидные корни характерны для тропических фикусов (баньяна, фикуса священного, фикуса каучуконосного и др.). Они начинают формироваться как придаточные на ветвях деревьев, затем достигают почвы и укореняются. Со временем они превращаются в столбовидные корни, поддерживающие крону дерева (рис. 57).

Рисунок 57. Столбовидные корни баньяна

Корни-присоски или прицепки — это видоизмененные воздушные корни, которые развиваются у лиан и обеспечивают прикрепление их к вертикальной опоре. У растений-паразитов корни-присоски проникают в ткани растения- хозяина и поглощают из него питательные вещества (рис. 58).

Рисунок 58. Корни-прицепки плюща

5.6. Микориза и сожительство с корнями

Корни многих растений могут вступать в симбиоз (взаимовыгодное сожительство) с грибами и бактериями.

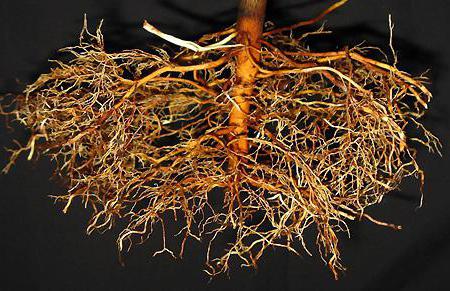

Сожительство корней высших растений и грибов называется микоризой. При этом гифы гриба оплетают корни растений, образуют плотный чехол и способствуют снабжению растений водой и растворенными в ней минеральными солями. Гриб в свою очередь получает от растений безазотистые органические соединения. По строению различают два вида микоризы: эктотрофную и эндотрофную (рис. 59).

Рисунок 59. Микориза

Эктотрофная (наружная) микориза формируется при оплетении корней растений гифами гриба в виде плотного чехла. Этот тип распространен у древесных растений (березы, липы, дуба, осины и др.). Корневые волоски при наличии такой микоризы отмирают. Гифы гриба полностью обеспечивают растение водой и минеральными веществами.

При эндотрофной (внутренней) микоризе гифы гриба проникают внутрь клеток корня, но клетки остаются живыми, разрушается грибница, и ее содержимое постепенно усваивается растением. Эктотрофная микориза чаще встречается у травянистых растений.

Для некоторых растений (дуб, сосна, осина и др.) наличие грибов является обязательным условием в связи с особым типом питания — микотрофным, т.е. питанием с помощью грибов.

Растения могут вступать в симбиоз с бактериями рода Rhizobium, что приводит к формированию на корнях клубеньков. Бактерии проникают в корни растений из почвы через стенки корневых волосков, вызывают разрастание и увеличение в размерах клеток корня. В результате образуются наросты — клубеньки, в которых развиваются колонии бактерий.

Бактерии фиксируют атмосферный азот и переводят его в связанное состояние, в котором он усваивается растением. Сами бактерии используют вещества, которые находятся в клетках корня. Таким образом, бактерии улучшают азотное питание растений, при отмирании корней они обогащают почву азотом. Образование клубеньков на корнях свойственно в основном представителям семейства бобовые (клеверу, люцерне, гороху, вике и др.) (рис. 60).

Рисунок 60. Клубеньки на корнях бобовых растений

Биологическая библиотека — материалы для студентов, учителей, учеников и их родителей.

Наш сайт не претендует на авторство размещенных материалов. Мы только конвертируем в удобный формат материалы, которые находятся в открытом доступе и присланные нашими посетителями.

Если вы являетесь обладателем авторского права на любой размещенный у нас материал и намерены удалить его или получить ссылки на место коммерческого размещения материалов, обратитесь для согласования к администратору сайта.

Разрешается копировать материалы с обязательной гипертекстовой ссылкой на сайт, будьте благодарными мы затратили много усилий чтобы привести информацию в удобный вид.

ИсточникКОРНЕВАЯ СИСТЕМА

совокупность корней одного растения, общая форма и характер крой определяются соотношением роста главного, боковых и придаточных корней. При преобладающем росте гл. корня образуется стержневая К. с. (люпин, хлопчатник и др.), при слабом росте или отмирании гл. корня и развитии большого числа придаточных корней — мочковатая К. с. (лютик, подорожник, все однодольные). Степень развития К. с. зависит от среды обитания: в лесной зоне на подзолистых, плохо аэрируемых почвах К. с. на 90% сосредоточена в поверхностном слое (10—15 см), в зоне полупустынь и пустынь у одних растений она поверхностная, использующая ранневесенние осадки (эфемеры) или конденсац. влагу, оседающую в ночное время (кактусы), у других — достигает грунтовых вод (на глуб. 18—20 м, верблюжья колючка), у третьих — универсальная, использующая в разное время влагу разных горизонтов (джузгун, саксаул и др.).

.(Источник: «Биологический энциклопедический словарь.» Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Бабаев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — 2-е изд., исправл. — М.: Сов. Энциклопедия, 1986.)

совокупность всех подземных корней растения, образующихся в процессе их роста и ветвления. Различают корневую систему стержневую, где преобладает главный корень (напр., у видов сем. бобовых), мочковатую, образованную из многочисленных, сходных по размеру корней (у злаков), и ветвистую, в которой выделяются несколько одинаковых по степени развития корней (у многих деревьев). Суммарная величина площади поверхности корневой системы может быть очень значительной. Подсчитано, что у растения ржи насчитывается ок. 14 млн. корней, общая площадь поверхности которых – 232 м².

.(Источник: «Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия.» Гл. ред. А. П. Горкин; М.: Росмэн, 2006.)

Полезное

Смотреть что такое «КОРНЕВАЯ СИСТЕМА» в других словарях:

Корневая система — Корневая система саговниковых еще слабо изучена, и это неудивительно, поскольку речь идет об относительно редких в природе растениях. В сравнении с папоротниками саговниковые обладают более дифференцированными корнями. Именно они являются … Биологическая энциклопедия

корневая система — растений: 1 стержневая; 2 мочковатая; 3 смешанного типа. корневая система, совокупность корней одного растения, образующаяся в результате их ветвления. Различают систему главного корня (большей частью стержневую по форме),… … Сельское хозяйство. Большой энциклопедический словарь

КОРНЕВАЯ СИСТЕМА — совокупность корней одного Растения. При преобладающем росте главного корня стержневая корневая система (у люпина, хлопчатника), при сильном развитии придаточных корней мочковатая (у лютика, подорожника, всех однодольных). Растения с развитой… … Большой Энциклопедический словарь

корневая система — совокупность корней одного растения. При преобладающем росте главного корня стержневая корневая система (у люпина, хлопчатника), при сильном развитии придаточных корней мочковатая (у лютика, подорожника, всех однодольных). Растения с развитой… … Энциклопедический словарь

Корневая система — Неоднозначный термин, который может означать: Корневая система или система корней в математике (теория групп Ли). Совокупность корней математического уравнения. Корневая система растений … Википедия

КОРНЕВАЯ СИСТЕМА — совокупность корней одного р ния. При преобладающем росте гл. корня стержневая К. с. (у люпина, хлопчатника), при сильном развитии придаточных корней мочковатая (у лютика, подорожника, всех однодольных). Р ния с развитой К. с. используют для… … Естествознание. Энциклопедический словарь

КОРНЕВАЯ СИСТЕМА — совокупность корней одного растения, образующаяся в результате их ветвления. Различают систему главного корня (б.ч. стержневую по форме), к рая развивается из корешка зародыша и состоит из гл. корня и боковых корней разных порядков (у большинства … Сельско-хозяйственный энциклопедический словарь

корневая система — šaknų sistema statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Augalo šaknų visuma, kurią sudaro pagrindinės (liemeninės arba kuokštinės), šalutinės ir pridėtinės šaknys ir šakniaplaukiai. atitikmenys: angl. root system vok. Wurzelsystem, n; … Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

корневая система — šaknų sistema statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Augalo šaknų visuma. atitikmenys: angl. root system rus. корневая система … Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

КОРНЕВАЯ СИСТЕМА — конечное множество Л векторов векторного пространства Vнад полем R, обладающее следующими свойствами: 1) Rне содержит нулевого вектора и порождает V;2) для каждого существует такой элемент а* сопряженного к F пространства V*, что и что… … Математическая энциклопедия

ИсточникТипы и виды корневых систем

В нашей статье мы рассмотрим виды корневых систем. Эти органы растений имеют свои закономерности, связанные с местом их произрастания и функциями. В чем они заключаются? Давайте разбираться вместе.

Вегетативные органы: общая характеристика

Все части растений можно функционально объединить в две группы. К первой относят цветок, плод и семя. Они обеспечивают половое размножение растений. Их называют генеративными.

Вегетативные органы — это побег, который состоит из стебля и листьев. Различные виды корней и типы корневых систем (6 класс изучает их строение в курсе ботаники) также относятся к этой группе. Различными способами они обеспечивают вегетативное размножение, питание, обмен веществ с окружающей средой.

Что такое корень

Этот орган называют осевой частью растения. Как правило, он находится в почве. Но из этого правила есть исключения. К примеру, дыхательные корни орхидеи впитывают влагу прямо из воздуха. Вместе с побегом они развиваются на стволах тропических деревьев.

Его характерным признаком является положительный геотропизм. Этот термин означает свойство определенных органов растения расти в определенном направлении по отношению к центру планеты. Он бывает положительным и отрицательным. Корень всегда растет к центру. Это положительный геотропизм.

Биология: виды корней и типы корневых систем

Осевой подземный орган у растений разных видов имеет свою форму. У пшеницы он похож на пучок, у редиса — округлый, у одуванчика напоминает стержень. Несмотря на это, у всех корней есть общие признаки. Это отсутствие листьев, зеленых пластид хлоропластов и неспособность к фотосинтезу.

Различают корни трех видов. Главный у растения всегда один, он ярко выражен и напоминает стержень. Боковые корни развиваются на главном. Обычно они многочисленны, что способствует более эффективному поглощению влаги из почвы. У многих растений на стебле, листьях развиваются придаточные корни. Но ни один из перечисленных видов не развивается обособленно.

Совокупность всех корней растения называется корневой системой.

Виды корней и типы корневых систем

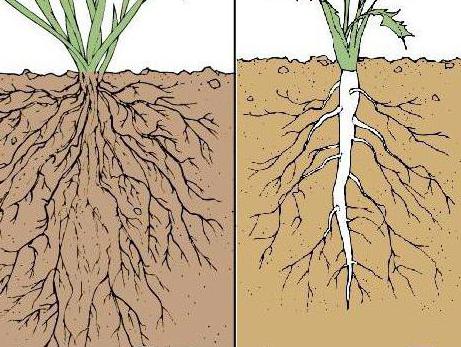

Существует несколько классификаций осевых органов. В зависимости от формы различают стержневую и мочковатую виды корневых систем. Первая характерна для растений класса Двудольные. Она состоит из главного и придаточных корней. У Однодольных растений формируется мочковатая корневая система.

Они имеют вид пучка, состоящего из придаточных корней. У некоторых двудольных травянистых растений можно увидеть несколько иную структуру. Она также состоит из главных и боковых корней, которые формируют дополнительные ответвления.

Основные преимущества

Чем обусловлены различные виды корневой системы растений? Прежде всего, местом их произрастания. Для растений засушливых зон характерен хорошо развитый главный корень. С его помощью растение способно добывать воду с глубоких горизонтов. Классическим примером является верблюжья колючка. Ее корни проникают в песчаную почву на несколько десятков метров.

Это обеспечивает жизнеспособность растения в условиях недостатка влаги. При этом длина самого побега едва достигает нескольких десятков сантиметров.

А вот если влаги в поверхностных слоях предостаточно, то поглотить это количество воды растение сможет только с помощью мочковатой корневой системы. Средняя глубина ее проникновения — около 30 сантиметров. Но если суммировать все корни такой системы, получится гигантская цифра — 20 километров!

Ученые установили, что корневая система одного типа может развиваться по-разному. К примеру, сосна, которая растет в песчаном грунте, имеет глубокий главный корень. Тяжелые и вязкие глинистые почвы затрудняют рост подземного органа. Поэтому главный корень достаточно быстро отмирает. Это сопровождается активным развитием дополнительных.

У хвойных деревьев такая корневая система принимает практически горизонтальное положение. При этом ее чувствительность к недостатку влаги резко возрастает.

Прием пикировки

Корневую систему можно формировать искусственно. С целью усиления развития дополнительных корней в поверхностных слоях почвы растения окучивают. При этом землю подсыпают к основанию их стеблей.

Для формирования других видов корневых систем применяют метод пикировки. В переводе с французского языка этот термин обозначает «копье». Для его осуществления необходимо отщипнуть у главного корня кончик. Более рационально это делать в момент пересадки рассады в открытый грунт. Пикировка приводит к развитию и разрастанию боковых корней, что делает минеральное питание более эффективным.

Морфология и анатомия

Строение всех видов и типов корневых систем тесно взаимосвязано с выполняемыми функциями. Это касается и внутренней структуры. Рассмотрим ее на примере главного корня. Если разрезать его пополам, можно рассмотреть несколько зон.

На верхушке корня расположены несколько рядов живых клеток. Во время соприкосновения с частицами почвы они постоянно разрушаются. Их восстановление происходит за счет деления клеток образовательной ткани изнутри. Эта зона называется корневой чехлик.

За ней расположена зона деления, длина которой не превышает 2-3 мм. Она полностью состоит из образовательной ткани. Это живые, постоянно делящиеся клетки. Они обладают удивительным свойством. Оно заключается в способности превращаться в клетки любых тканей.

Далее следует зона растяжения. Она также занимает несколько мм. Здесь молодые клетки растут и удлиняются, пока не приобретут окончательную форму и размеры. Это обеспечивает продвижения корня вглубь почвы.

Зона всасывания по сравнению с другими имеет более значительные размеры — до 20 мм. Здесь происходит всасывание водных растворов минеральных веществ из почвы. Эту функцию осуществляют корневые волоски. Они представляют собой выросты клеток покровной ткани. Продолжительность их жизни — всего 20 дней.

После они отмирают и заменяются новыми, которые формируются из клеток образовательной ткани. В результате корневые волоски верхней части постоянно исчезают, а зона всасывания постепенно перемещается все глубже. Невооруженным глазом корневые волоски можно различить у проростков. Они имеют вид белого пушка. У взрослого растения суммарное количество этих структур достигает нескольких миллиардов.

Следующий участок называется зоной проведения. Здесь корень утолщается и ветвится, а водные растворы проходят к надземной части растения.

Каждая зона имеет свою анатомическую структуру. Сходное строение она имеет только в зоне всасывания. Снаружи корневые волоски состоят из живых клеток кожицы. Это разновидность покровной ткани. Далее расположена кора. Это несколько слоев основной ткани.

Непосредственно осевая часть корня называется центральным цилиндром. В нем расположены элементы проводящей, механической и основной запасающей ткани.

Почвенное питание

Какие функции выполняет корень и все виды корневых систем? Они закрепляют растения в почве и обеспечивают их минеральное питание. Последняя функция заключается в поступлении и усвоении водных растворов веществ, которые находятся в почве. Из минеральных составляющих для развития растений особенно важны азот, железо, кальций, магний.

Они образуют белки, пигменты и хлорофилл, без которого невозможен процесс фотосинтеза. Ученые установили, что для развития корневой системы необходим почвенный азот, а не атмосферный. Поэтому минеральное питание жизненно важно.

Удобрения

Часто природных соединений почвы не хватает для нормального развития растений. Поэтому человек самостоятельно добавляет определенные вещества. Они называются удобрениями. Их использование позволяет значительно увеличить урожайность.

Органические удобрения образуются из остатков отмерших организмов или продуктов жизнедеятельности. Это торф, навоз, солома, компост, птичий помет. Они природного происхождения. В химической промышленности производятся минеральные удобрения: селитры, фосфаты, хлориды.

Видоизменения корня и их значение

Для выполнения дополнительных функций различные виды корневых систем видоизменяются. Чаще всего они служат для вегетативного размножения и накопления питательных веществ.

Если утолщается главный корень, формируются корнеплоды. Эти структуры являются типичными для моркови, редиса, свеклы, хрена, репы, пастернака, турнепса, петрушки. Иногда вещества откладываются в боковых или придаточных корнях. Такие видоизменения можно наблюдать у батата, георгина, чистяка. Они называются корневыми клубнями.

Некоторые растения ведут паразитический образ жизни. Это возможно благодаря наличию корней-присосок. Они проникают в стебли других растений и высасывают их соки. Типичным примером является повилика. Это растение лишено хлоропластов, поэтому не способно к фотосинтезу. Встречаются среди растений и полупаразиты.

Питаются они автотрофно, а при наступлении неблагоприятных условий переходят к паразитическому образу жизни.

Корни-присоски отрастают сразу от надземной части стебля. С их помощью растения цепляются за опору, а некоторые крепятся даже к горизонтальной плоскости. У некоторых видов надземная часть настолько массивна, что им необходима дополнительная поддержка. Эту функцию осуществляют корни-подпорки. Они имеют вид подпорок и отходят прямо от стебля.

Итак, мы рассмотрели различные виды корневой системы. Являясь осевой частью растения, этот орган выполняет важнейшие функции. Это закрепление в почве, минеральное питание, вегетативное размножение, запас питательных веществ. Главный, боковые и придаточные корни формируют два вида систем: стержневую и мочковатую. К видоизменениям этих структур относятся корнеплоды, корневые клубни, присоски, подпорки, прицепки.

Источник28. Типы корней и корневых систем.

смешанная корневая система состоит из системы главного корня и системы придаточных корней.

По форме различают 2 основных типа корневых систем:

Стержневую, в которой главный корень сильно развит и четко выделяется среди остальных корней. Выделяют конусовидные (у моркови), репчатые (у свеклы), клубневидные ( у георгинов) корни. Характерны для двудольных растений.

Мочковатую, в которой главный корень отсутствует или незаметен среди многочисленных придаточных корней. Вся масса корней состоит из боковых или придаточных корешков и имеет вид мочки. Характерна для большинства однодольных растений. Сильно разветвленная корневая система образует огромную поглощающую поверхность.

29. Метаморфозы корней.

1)Бактериальные клубеньки на корнях бобовых, видимо, представляют собой измененные боковые корни, приспособленные к симбиозу с бактериями. Эти бактерии проникают через корневые волоски внутрь молодых корней и вызывают образование на них клубеньков.

2)Втягивающие корни могут укорачиваться у своего основания. Так как они прочно срастаются с почвой, то укорочение приводит к втягиванию побега (луковицы, корневища) в почву.

3)Запасающие корни обычно утолщены и сильно паренхиматизированы. Запасающая паренхима находится в первичной коре, древесине или сердцевине.

Сильно утолщенные придаточные корни георгина, чистяка, любки называют корневыми шишками.

У многих, чаще всего двулетних, стержнекорневых растений возникает образование, носящее название корнеплода(морковь, петрушка, сельдерей)

4)Воздушные корниобразуются у многих тропических эпифитов из семейств орхидных, ароидных, бромелиевых. Воздушные корни орхидей свободно висят в воздухе и приспособлены к поглощению влаги, попадающей на них в виде дождя или росы. На поверхности воздушных корней образуется веламен.

5)Дыхательные корни(пневматофоры) хорошо развиты у некоторых тропических мангровых деревьев, обитающих по болотистым побережьям океанов, в полосе приливов и отливов (таксодиум или болотный кипарис).

6)Ходульные корни образуются у деревьев, живущих в тех же мангровых зарослях по берегам океанов, что и авиценния. У этих деревьев, например, образуются ризофоры, от стволов под углом отходят придаточные корни, которые, достигнув грунта, обильно разветвляются.

30.Микориза,типы и распространение.

Микориза – коровая часть корня в зоне всасывания.

Эктотрофная – гифы охватывают корень только снаружи, иногда проникая в межклетники коровой паренхимы( сосна, береза, дуб,ива)

Эндотрофная- не образуется грибной чехол вокруг корня, корневые волоски не отмирают, но гифы проникают в корень и внедряются в клетки коровой паренхимы(цветковые).

Источник