Биология в лицее

Сайт учителей биологии МБОУ Лицей № 2 г. Воронежа, РФ

Site biology teachers lyceum № 2 Voronezh city, Russian Federation

Виды корней и типы корневых систем

Корень – один из основных вегетативных органов растения. Он закрепляет растение в почве и активно поглощает из нее воду с минеральными солями. Главная функция корней – почвенное питание.

В течение жизни у растения формируется много корней. Одни из них появляются вследствие ветвления главного корня, другие образуются на побеге. Все вместе они образуют корневую систему растения.

В корневой системе различают главный, боковые и придаточные корни. Главный корень развивается из зародышевого корня. Придаточными называют корни, развивающиеся на стеблевой части

побега. Придаточные корни могут вырастать и на листьях. Боковые корни возникают на корнях всех видов (главном, боковых и придаточных).

Корневая система, у которой главный корень хорошо выражен и занимает стержневое положение, называется стержневой. Такие корневые системы можно видеть у фасоли, гороха, одуванчика, тыквы, подсолнечника, березы, дуба и многих других двудольных растений.

Корень. Видеоурок по биологии 6 класс

Мочковатая корневая система состоит из одинаковых по размерам ветвящихся придаточных и боковых корней, поэтому имеет вид пучка – мочки (например, у подорожника и лютика ). Мочковатые корневые системы характерны для всех однодольных растений и некоторых двудольных. Пшеница, рожь, овес, пырей, лук, тюльпан, гладиолус, осока и многие другие однодольные растения имеют мочковатую корневую систему.

Рассматривая внешний вид корня, можно видеть, что его беловатый, почти прозрачный кончик чуть утолщен и прикрыт защитным колпачком – корневым чехликом. Несколько выше чехлика имеется небольшая гладкая часть корня. Над ней находится участок с многочисленными тонкими выростами, которые выглядят как белый пушок вокруг корня. Это корневые волоски.

Выше по корню развиваются боковые корни, на них также имеются корневой чехлик и корневые волоски. Ближе к стеблю корень обычно утолщен и имеет буроватый цвет.

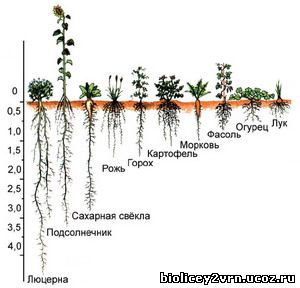

В течение жизни растение постоянно увеличивает размеры своих корней. При этом они углубляются в почву и разрастаются далеко в стороны от стебля. Корни свеклы , например, проникают в почву на глубину более 3 м, у кукурузы – 2–2,5 метра, у люцерны – до 5 метров, у пшеницы – на 2-2,5 м. У огурцов корни разрастаются на 1,5-2 м в

стороны от стебля, у лука – на 60-70 см. У взрослой яблони корни разрастаются в стороны на 10-12 м от ствола, а у осины – даже на 30 м.

Корни обладают неограниченной возможностью роста. Но в природе они редко реализуют такую возможность из-за различных причин: ветвления в почве корней других растений, недостаточности питательных веществ и т. д. В специально созданных условиях растение способно развить огромную массу корней. Например, у четырехмесячного растения озимой ржи, выращенного в теплице, образовалась огромная корневая система. Общая длина всех ее корней составила 623 км, что равно расстоянию от Москвы до Санкт-Петербурга. Причем общая поверхность всех корней этого растения была в 130 раз больше поверхности наземных органов растения. Общий прирост всех корней только за одни сутки достигал 4,8 км, и ежесуточно на них образовывалось более 100 млн корневых

волосков.

Корни растут в течение всей жизни растения.

Рост корня осуществляется путем деления и растяжения клеток, находящихся на верхушке (кончике) корня. Все корни растут верхушечной частью. Обнаружить это можно с помощью следующего опыта. На корешок проростка фасоли или тыквы нанесите черной тушью тонкие черточки-метки на одинаковом расстоянии друг от друга. Уже через день можно увидеть, что на участке, расположенном ближе к верхушке корня, расстояние между метками увеличилось, тогда как у основания корня оно не изменилось.

Если удалить верхушку, то рост корня в длину прекратится, но зато образуется много боковых корней. Эта особенность растений используется человеком при выращивании рассады культурных растений.

Корень удлиняется и продвигается в почве в результате деления и растяжения клеток верхушки корня.

Если рассмотреть корневой чехлик под микроскопом, то можно увидеть, что он образован из нескольких слоев клеток. Он ограждает делящиеся клетки кончика корня от механических воздействий среды. Кроме того, клетки корневого чехлика выделяют слизь, которая действует как смазка, облегчая продвижение растущего корня в почве.

Интерактивный урок-тренажёр. (Пройдите все страницы урока выполните все опыты и задания)

Как бы ни положили прорастающее семя или укореняющийся побег – их корни обязательно будут направлены вниз. В этом выражается чувствительность растения к земному притяжению. Такое явление называется геотропизмом (от греч. гео – «земля», тропос – «поворот», «направление»).

Геотропизм у корней. (Анимация)

Ориентацию корней вниз к земле можно продемонстрировать на опытах. Если растение с корнем, растущим вниз, посадить в перевернутом виде, то через некоторое время можно увидеть, что оно вновь направит свой корень вниз. Опыт можно повторить несколько раз, но результат всегда будет тот же.

В почве корень, продвигаясь вниз, всегда направляется в сторону, где содержатся влага, минеральные вещества и кислород. Такое движение органов растения, в том числе и корня, в сторону нужных им химических веществ (кислород, вода, минеральные соли) называется хемотропизмом (от греч. хемиа – «химия» и тропос – «поворот», «направление»).

Корень – основной вегетативный орган растения. Корень растет на протяжении всей жизни растения. Он всегда растет вниз, но способен поворачиваться в направлении нужных ему веществ. Корень растет верхушечной частью, защищенной корневым чехликом. Главный, боковые и придаточные корни вместе создают корневую систему.

Имеется два типа корневых систем у растений – стержневая и мочковатая.

ИсточникВиды корней и корневых систем. Виды и типы корней

Корень – подземный осевой элемент растений, являющийся самой важной их частью, их основным вегетативным органом. Благодаря корню растение закрепляется в почве и удерживается там в течение всего жизненного цикла, а также обеспечивается водой, минеральными и питательными веществами, содержащимися в ней. Существуют разные виды и типы корней.

Каждый из них имеет свои отличительные характеристики. В этой статье мы рассмотрим существующие виды корней, типы корневых систем. Также познакомимся с их характерными особенностями.

Какие есть виды корней?

Стандартный корень характеризуется нитевидной либо узкоцилиндрической формой. У многих растений, помимо основного (главного) корня, развиты еще и другие виды корней — боковые и придаточные. Рассмотрим подробнее, что они собой представляют.

Главный корень

Этот растительный орган развивается из зародышевого корешка семени. Главный корень всегда один (другие виды корней растений обычно присутствуют во множественном числе). Сохраняется он у растения на протяжении всего жизненного цикла.

Для корня характерен положительный геотропизм, то есть за счет земного притяжения он углубляется в субстрат вертикально вниз.

Придаточные корни

Придаточными называют виды корней растений, которые образуются на других их органах. Этими органами могут быть стебли, листья, побеги и пр. К примеру, у злаков имеются так называемые первичные придаточные корни, которые заложены еще в стебельке зародыша семени. Развиваются они в процессе прорастания семени практически одновременно с основным корнем.

Также встречаются листовые придаточные виды корней (образующиеся в результате укоренения листьев), стеблевые или узловые (образующиеся из корневищ, надземных или подземных стеблевых узлов) и пр. На нижних узлах образуются мощные корни, которые носят название воздушных (либо опорных).

Появление придаточных корней обуславливает способность растения к вегетативному размножению.

Боковые корни

Боковыми называют корни, возникающие в качестве бокового ответвления. Могут образовываться как на главном, так и на придаточных корнях. Кроме того, могут ответвляться и от боковых, в результате чего образуются боковые корни более высоких порядков (первого, второго и третьего).

Крупные боковые органы характеризуются поперечным геотропизмом, то есть их рост происходит в практически горизонтальном положении либо под углом к почвенной поверхности.

Что называется корневой системой?

Корневой системой называют все виды и типы корней, имеющихся у одного растения (то есть их совокупность). В зависимости от соотношения роста главного, боковых и придаточных корней определяется ее вид и характер.

Типы корневых систем

Если главный корень развит очень хорошо и заметен среди корней другого вида, это означает, что растение имеет стержневую систему. Присуща она в основном двудольным растениям.

Корневая система этого типа отличается глубоким прорастанием в почву. Так, например, корни некоторых трав могут проникать на глубину 10-12 метров (осот, люцерна посевная). Глубина проникновения корней деревьев в некоторых случаях может достигать 20 м.

Если же значительнее выражены придаточные корни, развивающиеся в большом количестве, а основной характеризуется медленным ростом, то образуется корневая система, которую называют мочковатой.

Такой системой характеризуются, как правило, однодольные растения и некоторые из травянистых. Несмотря на то что корни мочковатой системы проникают не так глубоко, как у стержневой, они лучше оплетают частицы грунта, прилегающие к ним. Многие рыхлокустовые и корневищные злаковые травы, образующие обильное количество мочковатых тонких корней, широко используются для закрепления оврагов, грунтов на откосах и пр. В число наилучших трав-задернителей входят пырей ползучий, костер безостый, овсяница, мятлик луговой и др.

Видоизмененные корни

Кроме типичных, охарактеризованных выше, существуют другие виды корней и корневых систем. Они называются видоизмененными.

Запасающие корни

К запасающим относятся корнеплоды и корнеклубни.

Корнеплод представляет собой утолщение основного корня в связи с отложением в нем питательных веществ. Также в образовании корнеплода участвует нижняя часть стебля. Состоит в большей степени из запасающей основной ткани. Примерами корнеплодов могут служить петрушка, редис, морковь, свекла и др.

Если утолщенными запасающими корнями являются боковые и придаточные корни, то они называются корневыми клубнями (шишками). Они развиты у картофеля, батата, георгина и пр.

Воздушные корни

Это боковые корни, растущие в надземной части. Присутствуют у ряда тропических растений. Воду и кислород поглощают из воздушной среды. Имеются у тропических растений, произрастающих в условиях недостатка минеральных веществ.

Дыхательные корни

Это разновидность боковых корней, которые растут вверх, поднимаясь над поверхностью субстрата, воды. Такие виды корней образуются у растений, произрастающих на слишком увлажненных почвах, в условиях болот. При помощи таких корней растительность получает из воздуха недостающий кислород.

Опорные (досковидные) корни

Эти виды корней деревьев характерны для крупных пород (бук, вяз, тополь, тропические и т. п.) Представляют собой треугольные вертикальные выросты, образованные боковыми корнями и проходящие у поверхности почвы либо над ней. Их называют еще досковидными, поскольку они напоминают доски, которые прислонены к дереву.

Корни–присоски (гаустории)

Наблюдаются у паразитирующих растений, не умеющих фотосинтезировать. Питательные вещества, необходимые для нормального функционирования, они получают путем врастания в стебель либо корень других растений. При этом внедряются они и во флоэму, и в ксилему. Примерами растений-паразитов являются повилика, заразиха, раффлезия.

Гаустории растений-полупаразитов, имеющих фотосинтезирующие способности, врастают только в ксилему, забирая у растения-хозяина только минеральные вещества (иван-да-марья, омела и др.)

Корни-зацепки

Это вид дополнительных придаточных корней, развивающихся на стебле вьющихся растений. С их помощью растения имеют возможность прикрепляться к определенной опоре и подниматься (плестись) вверх. Такие корни имеются, к примеру, у фикуса цепкого, плюща и т. п.

Втяжные (контрактильные) корни

Характерны для растений, корень которых резко сокращается в продольном направлении у основания. Примером могут служить растения, имеющие луковицы. Втяжные корни обеспечивают луковицам и корнеплодам некоторое углубление в почву. Кроме того, их наличием обуславливается плотное прилегание розеток (например, у одуванчика) к земле, а также подземное положение вертикального корневища и корневой шейки.

Микориза (грибокорень)

Микоризой называют симбиоз (взаимовыгодное сожительство) корней высших растений с грибными гифами, которые оплетают их, выполняя функции корневых волосков. Грибы обеспечивают растения водой и питательными веществами, растворенными в ней. Растения, в свою очередь, дают грибам необходимые для их жизнедеятельности органические вещества.

Присуща микориза корням многих высших растений, в особенности древесных.

Бактериальные клубеньки

Это видоизмененные боковые корни, которые приспособлены к симбиотическому сожительству с фиксирующими азот бактериями. Образование клубеньков происходит за счет проникновения азотфиксирующих бактерий внутрь молодых корней. Такое взаимовыгодное сожительство позволяет растениям получать азот, который бактерии переводят из воздуха в доступную для них форму. Бактериям же предоставляется особое местообитание, где они могут функционировать, не конкурируя с другими видами бактерий. Кроме того, они используют вещества, присутствующие в корнях растительности.

Характерны бактериальные клубеньки для растений семейства Бобовых, которые широко используются в качестве мелиорантов в севооборотах с целью обогащения почв азотом. Наилучшими азотфиксирующими растениями считаются стержнекорневые бобовые травы, такие как люцерна синяя и желтая, клевер розовый, красный и белый, донник, эспарцет, лядвенец рогатый и пр.

Кроме вышеперечисленных метаморфоз, существуют другие виды корней, такие как корни-подпорки (способствуют укреплению стебля), ходульные корни (помогают растениям не тонуть в жидкой грязи) и корневые отпрыски (имеют придаточные почки и обеспечивают вегетативное размножение).

ИсточникКорневая система и видоизменённые корни

Корни появляются у растения в первую очередь. Они закрепляют проросток в почве, снабжают его водой и минералами. Только после начала работы корня развивается побег. Из зародышевого корешка сначала выходит основной (главный) корень, позже на нём появятся боковые. Придаточные корни тоже играют очень важную роль в укреплении и размножении растения.

Они способны расти на старых корнях, на листьях и стеблях. Корни одного растения вместе называются корневой системой. У папоротников, хвощей и плаунов корневая система состоит только из придаточных корней. У семенных в зависимости от наличия или отсутствия тех или иных групп корней выделяют морфологические группы корневых систем.

Корневая система

Корневая система бывает:

- гоморизной– состоит только из придаточных корней. Первично гоморизная есть у высших споровых, так как у них нет семени, и главный корень там не закладывается. Вторично гоморизная – у семенных, у которых рано отмирает основной корень (мятликовые, лилейные, осоковые, одуванчик, картофель и др.).

- аллоризной – та, в которой выделяют главный, разветвлённые боковые и придаточные корни.

Типы корневых систем устанавливают и по другим признакам (см. схемы 1, 2).

Схема 1.

Схема 2.

Аллоризная, или стержневая корневая система Вторично гоморизная, или мочковатая корневая система

Видоизменённые корни

Вследствие смены функций, корневая система изменяет и своё строение. Это закрепляется в генотипе растения и передаётся из поколения в поколение. Видоизмененные корни, связанные с выполняемой ими работой, бывают очень разными.

- Корни-прицепки. Если побегу по какой-то причине нужно подняться вверх, используя опору, он превращает свои придаточные корни в прицепки. Такие видоизменённые корни есть у многих лиан, например, у плюща.

- Корни-присоски развиваются у облигатных и факультативных растений-паразитов. С их помощью повилика проникает в тело растения-хозяина и получает от него питательные вещества.

- Микориза (грибокорень) – тесный симбиоз корня и гифов грибов. За счёт этого сожительства у растений увеличивается всасывающая поверхность и количество получаемой ими воды, минеральных и органических веществ. Гриб получает от растения сахара и другие полезные компоненты. Симбиоз не исключает того, что гриб на определённых этапах жизни может просто паразитировать на растении, а растения часто «переваривают» гифы грибов. Поэтому микоризу можно рассматривать как своеобразный тип паразитизма.

Гифы проникают в корень через корневые волоски, растут по межклетникам и закрепляются в коре в зоне поглощения корня. Если гифы образуют чехол, расположенный снаружи корня, то говорят об эктомикоризе. Этот тип характерен для кустарников и деревьев. Эктомикориза способна заменять корням корневые волоски, которые при этом часто не развиваются совсем.

Если все гифы находятся внутри корня, то микоризу именуют эндомикоризой (лук, злаки, грецкий орех, виноград). Большинство современных трав и деревьев образуют микоризу, а орхидеи, верески и грушанки вообще не могут жить без симбиоза с грибами.

ИсточникВидоизменения корней

Основные функции корня – закрепление в почве растения и поглощение воды. Иногда корни выполняют и другие, не типичные функции. В связи с этим они имеют нетипичное строение, иначе говоря, для таких корней характерны видоизменения, или метаморфозы (от греч. metamorphosis – превращение).

Корнеплоды

Корнеплоды отличаются наличием большого количества запасающей ткани. Они обычно образуются у двулетних растений в первый год жизни. На второй год формируются цветки, плоды, семена. Таким образом, корнеплод позволяет растению перенести период покоя и завершить развитие на следующий год.

Корнеплод – название условное. Он не имеет отношения к плодам, т. к. образуется не из цветка, а из вегетативных органов – стебля и корня.

Соотношение стебля и корня при образовании корнеплодов различно, например, у моркови почти весь корнеплод образован корнем, а у репы стеблем.

Современные корнеплоды выведены человеком искусственно. Они играют важную роль в его питании, а также в кормлении животных.

Корневые шишки

Если корнеплод является утолщённым главным корнем, то корневые шишки – это сильно утолщённые придаточные и боковые корни. Для них, как и для корнеплодов, характерна развитая запасающая паренхима. Корневые шишки образуют придаточные почки, поэтому являются органами вегетативного размножения.У георгина, батата, чистяка формируются такие типы корней.

которые читают вместе с этой

Воздушные корни

Воздушные корни встречаются у многих тропических эпифитов (растений, использующих деревья в качестве опоры).У орхидеи и монстеры, обитающих в тропических лесах формируются воздушные корни.

Рис. 1. Воздушные корни.

Такие корни свободно висят в воздухе и поглощают влагу в виде дождя и росы.

Дыхательные корни

Этот тип видоизменённых корней также встречается в тропиках. Он характерен для деревьев, растущих на заболоченных побережьях океанов. Корневая система таких растений сложна и имеет воздухоносную ткань аэренхиму. Через отверстия воздух попадает в аэренхиму и далее проходит в удалённые подводные участки растения.У некоторых папоротников и красного мангрового дерева встречаются подобные видоизменения.

Рис. 2. Дыхательные корни.

Ходульные корни

Ходульные корни, или корни-подпорки, образуются у растений, растущих на зыбком илистом грунте. Они распределяют массу растения на увеличенную за их счёт площадь опоры. У некоторых фикусов имеются ходульные корни.

Столбовидные корни

Особенность столбовидных корней в том, что они закладываются на ветвях. Характерны такие корни побегов для баньяна.

Баньян – это не название растения. Это название особенности роста некоторых фикусов. Можно назвать баньяном любое дерево с объёмной кроной, опирающееся на столбовидные корни.

Рис. 3. Индийский баньян.

Микориза

Микориза является симбиозом корней дерева и грибницы шляпочных грибов. Она представляет собой корни с проникшими в них гифами гриба. Сожительство с грибом имеет ряд полезных для растения последствий:

- увеличение всасывающей активности корневой системы;

- защита от заражения паразитическими грибами и бактериями;

- увеличение поверхности поглощения воды.

Таблица «Видоизменения корней»

| Типы корней | Примеры растений | Функция |

| Корнеплоды | Репа, редис | запасающая |

| Корневые шишки | Георгин, любка | запасающая |

| Дыхательные | Авиценния | Снабжение воздухом подводных участков растения |

| Ходульные | Ризофора | Увеличение площади опоры |

| Столбовидные | Фикусы | Увеличение площади опоры |

Что мы узнали?

Из статьи по биологии (6 класс) мы узнали, что у многих растений корни выполняют, помимо основных, некоторые дополнительные функции, с чем связаны соответствующие видоизменения корней. Хотя эти функции считаются дополнительными и специфическими, они всё равно имеют отношение к опоре и питанию растения. Типы видоизменённых корней весьма разнообразны.

ИсточникТипы корневых систем

Без корня растение существовать не сможет. Это, как если человек пытается удержать в руках ручку зонтика при сильных порывах ветра. Сделать это не просто, необходимо приложить силу. У представителей растительного мира она заключена в корнях, которые надежно держат его в земле и защищают при неблагоприятных условиях.

Будто крепкие тросы, корни надежно держат растение в земле. При этом они очень крепкие и их много. Корень – осевой орган, способный неограниченно расти, при этом к центру Земли. Если положение растения меняется, корень также перенаправляется, всегда смотря к центру Земли.

Функции корня

Первые представители растительного мира не имели корней. С переходом растений на землю у них появились первые прообразы будущих корней, которые сейчас можно увидеть у современных мхов.

Подземная часть растения играет большую роль в его существовании и развитии. Без него растение быстро погибнет.

1.Всасывание полезных веществ

Проведение влаги и растворенных в ней полезных элементов хоть и не является основным способом питания растения, но играет важную роль в поддержания жизни растения.

2.Закрепление и удержание растений в толще земли

При лишении, например, дерева его корней, конечно, остановится процесс поглощения минеральных веществ. Последствия будут заметны через какое-то время. А первое, что случится с этим деревом, — это его падение. Так корни выполняют свою функцию, которые ученые еще называют заякоривание.

3.Синтез биологически активных веществ

Корень вырабатывает особые для растения соединения, обычно они ядовиты, как и многие представители растительного мира. Сначала эти яды накапливают корни и после они попадают в стебель и листья, а иногда и в плоды.

4.Запасание питательных веществ

Подземная часть растения – очень удобное место для формирования и хранения запаса полезных для его жизнедеятельности компонентов. Находясь в почве, он оказывается доступен не для каждого желающего полакомиться запасами. Ведь нужно прокопать в земле нору, добыть корень, что не так и легко для некоторых животных, хоть такие и есть. Все это делает подземные части более надежным хранилищем, чем, например, стебли или листья. Правда, все это не относится к однолетним растениям, они почти не накапливают полезных веществ под землей.

Внешнее строение корня

При внимательном рассмотрении этого важного элемента растения можно увидеть , что на своем протяжении корень не одинаков. У него есть отдельные участки. Ученые выделяют их 4:

Зона деления

Самая нижняя часть корня образована мелкими клетками, в которых постоянно происходит процесс деления. Этот участок состоит из образовательной ткани и ее клеток, которые остаются маленькими в силу постоянного деления. Они в этом месте очень нежные и это при том, что находятся в непростых условиях – грубой земле. Чтобы элементы образовательной ткани не повредились, их покрывает особый маленький чехол – корневой чехлик, который так же состоит из образовательной ткани, клетки которой делятся, формируя корень и корневой чехлик.

Во время роста клетки корневого чехлика погибают, а корень бурит почву, продвигаясь все ниже и ниже, образуя себе новые клетки чехлика, который, по сути, представляет собой некий корневой наперсток, защищающий нежную подземную часть растения при его росте. Для облегчения продвижения подземной части растения вглубь в зоне корневого чехлика происходит выделение слизи, которая облегчает процесс углубления растения.

Зона роста

Следующей идет зона роста. Образована клетками, которые очень быстро делятся. За короткое время они особым образом вырастают в 20 и более раз.

Зона всасывания

Здесь реализуется едва ли не самая важная задача корня – поглощение почвенных растворов. Для облегчения и ускорения процесса эта зона покрыта тонкими волосками. Клетки наружного слоя корня образуют длинные выросты – корневые волоски. Они, пронизывая почву, протискиваются между комочками земли, впитывая в себя почвенные растворы. На этом участке минеральные соли впитываются, а в следующем – поднимаются вверх к надземным частям растения.

Зона проведения

Здесь формируются боковые корни. Они выполняют еще одну свою функцию – надежную фиксацию растения в земле. Чем больше вокруг корня боковых его отростков, тем крепче и надежнее растение будет заякориваться в почве. Стоит обратить внимание еще на один факт. Корень постоянно растет вниз, делая это достаточно быстро.

И все зоны при этом опускаются все ниже вглубь почвы. Граница между зонами всасывания и проведения так же идет вниз.

При этом все зоны остаются примерно одинаковыми по размеру, кроме зоны проведения, которая становится все длиннее. В лесу можно увидеть надземные элементы деревьев, например, сосны, через которые некоторые могут даже споткнуться. Эти узловатые одревесневшие корни – зона проведения. Со временем она становится самой большой, хоть и не настолько важной, как зона всасывания.

Развитие корня из семени

При заделывании семени, например, фасоли в почву развитие корня происходит в следующие этапы:

- разрушение семенной кожуры при наличии достаточного количества влаги;

- из зародышевого корешка в семени появляется будущий главный корень;

- постепенно от него развиваются боковые, сначала их больше у основания корня, но по мере роста растения, боковых отростков становится больше ближе к концу главного корня.

Некоторые растения, среди которых, фасоль и горох, дают придаточные корни у основания стебля.

Виды корней

Подземная часть растения способна расти постоянно. Но в природных условиях этот процесс все же ограничен присутствием в толще земли корней разных растений и других факторов. В основном корни находятся на глубине не более 20 см, так как именно здесь максимально количество полезных веществ. У деревьев подземная часть уходит на глубину до 15 м, а в ширину – выходит за пределы радиуса кроны. У некоторых культурных растений корни могут уходить на глубину более 1м. Рекорд принадлежит мескитовому кустарнику, корни которого углубились более чем на 50 м.

Условия произрастания растения определяют развитость его корневой системы. Если почвенный слой плотный, обедненный кислородом, то большая масса корней будут находиться вблизи поверхности почвы. В рыхлых плодородных землях подземная часть растений легко проникают глубоко.

Выделяют три вида корней:

- главный — формируется из зародышевого корешка, который самым первым начинает развиваться при попадании семени в условия, подходящие для прорастания. ;

- придаточные могут образовываться на стеблях, листьях и даже почках. Часто их можно наблюдать у ствола культурного растения, сразу над поверхностью почвы. ;

- боковой развиваются от первых двух типов и даже сами дают новые отростки.

Все они способны активно ветвиться, что позволяет растению крепко держаться в почве и получать полезные вещества из глубины.

Что такое корневая система

Все корни растения в общей своей массе образуют его корневую систему. Размеру ее может превышать объем надземной части. Потребность в больших объемах влаги является одним из факторов, приводящих к такому развитию подземной массы представителей растительного мира.. И чем больше представитель растительного мира, тем больше он потребляет влаги из почвы . При произрастании в зоне с жарким климатом, ему приходится много воды испарять, при этом корневая система развивается с целью удовлетворения потребностей растения. К примеру, у пшеницы и ржи длина подземной части может превышать 500м. По внешнему виду корневые системы относят к одному из двух типов:

- стержневая — в этом случае один из корней гораздо крупнее и толще остальных. Например, у колокольчика, моркови. Очень хорошо удерживает растение в почве. В крупном корне очень удобно хранить питательные вещества про запас.

- мочковатая – все корни примерно одинаковые по толщине и даже длине. Например, у пшеницы, лука-порея и многих трав. Данная система очень плотно пронизывает почву и эффективно всасывает питательные вещества из нее.

Мочковатая корневая система

При формировании данного типа корневой системы происходит достаточно быстрое отмирание главного корня. А от зародышевого стебелька начинают отрастать придаточные корни. Данный процесс характерен почти для всех однодольных представителей растительного мира.

Встречаются такие системы у растений, произрастающих на тяжелых почвах с неглубоким залеганием подземных вод. Среди деревьев она наблюдается у яблони, липы, клена, каштана. Яблоня обладает особым типом корней – обрастающими, которые находятся вблизи поверхности земли и процесс удобрения сказывается очень положительно на динамике развития дерева.

При этом некоторые корни у нее уходят глубоко в толщу земли. У другого обладателя такой корневой системы, березы, подземные отростки не уходят глубоко, а расходятся в стороны в поисках влаги, которую дерево потребляет в большом количестве, что сказывается на бедной растительности вблизи этого дерева. При развитии молодого растения по мере отмирания основного корня, рост идет медленно. С набором массы и развитии боковых отростков отмечается резкий скачок в росте.

Встречается мочковатая корневая система у таких деревьев, как туя, ель, слива, вишня. Как и все обладатели разветвленных корней, они обладают способностью поглощать много влаги за счет большого количества боковых отростков. Эту способность используют для осушения переувлажненных земель. Но при попадании таких растений в условия засушливого климата важно обеспечить им достаточный уход и частый полив.

У злаковых тоже бывает развита мочковатая корневая система с глубоко уходящими вниз корнями.

Стержневая корневая система

Данный тип характерен почти для всех двудольных растений. Выделяется четкий главный корень с отходящими от него боковыми отростками. Для данного типа характерно более глубокое проникновение земляной слой. Такие растения способны добывать себе воду с глубин, составляющих несколько десятков метров. Встречаются в местах с сухим климатом и редкими осадками.

У моркови в корне происходит запасание и питательных веществ, так овощ готовится к непростому лету. То же относится и к свекле, корневой петрушке, редиске. Некоторые сажают морковь в зиму и, благодаря своему мощному корню, она прекрасно переносит холодное время.

Среди деревьев такая корневая система наблюдается у рябины, вяза, дуба и других. Глубоко уходя под землю, корень снабжает необходимыми веществами крону хозяина. Тоже относится и кустарникам, растущим на приусадебных участках, таким, как роза, шиповник. Все они не страдают от долгого отсутствия дождей.

Ученые заметили, что на формирование корневой системы влияют многие факторы, среди которых качество почвы и наличие подземных вод на небольшой глубине. В такой ситуации растение развивает корни вблизи поверхности земли, так все необходимое для жизни оказывается доступным. Но, если для местности характерно отсутствие частых осадков, растение будет давать длинные корни, уходящие глубоко под землю. Такими способностями обладает сосна.

Почему существуют различные виды корневых систем

Все это происходит с целью получения растениями максимального количества питательных веществ, воды и надежной фиксации в почве. Например, у верблюжьей колючки корни могут уходить на глубину более 10 м, достигая подземных вод. Но самые длинные они у вяза, уходящие в толщу земли на более чем 100 м.

В течение всей жизни растения набирает объем и длину его подземная часть. При этом растет именно кончик корня растения, продвигаясь все глубже в земляной слой. При удалении этого кончика, корень прекратит рост вглубь и начнет давать боковые корни. Данное умение используют многие огородники при ведении подсобного хозяйства.

Представители растительного мира умеют приспосабливаться к окружающим условиям, чтобы жить и размножаться. При грамотном использовании информации о свойствах выращиваемых культур, можно получать богатые урожаи.

Источник