Видоизменения корней

Корнем является вегетативный орган растений, находящийся под землей. Он закрепляет растение в почвенном покрове и участвует в поглощении и доставке воды и полезных минеральных веществ до стеблей и листвы. Листва с хлоропластами отсутствует у корней. Растения могут иметь единственный главный корень, а также несколько боковых с придаточными корнями. У большинства растений корни претерпевают метаморфозы, то есть видоизменяются.

Рассмотрим различные типы видоизменяющихся корней:

— Корнеплоды. Из главного корня и нижней стеблевой части образуется корнеплод. Большая часть корнеплодов являются двулетниками. Образует корнеплоды запасающая основная ткань. К ним относятся морковь с репой.

— Корнеклубни. Носят и второе название — шишки. Боковые и придаточные корни, утолщаясь, образуют клубни. Такие корни наблюдаются у георгинов.

— Корневые зацепки. Относятся к придаточным корням. Фиксируют растение с опорой.

— Корни – ходули. Сами являются опорой для растения. Наблюдаются у пандануса.

Всего три ложки под смородину после цветения! Ягода прёт крупная проверено годами!

— Воздушные корни. Растут по бокам растения. Впитывают влагу и кислород, обеспечивая дыхательную функцию. Наблюдаются у растений тропиков: орхидей и папоротника.

— Микориза. Корни растений и грибов находятся в тесном сожительстве. Примером может служить гриб-чага на березе.

— Бактериальные клубни. Среди боковых корней происходит расселение бактерий, и они превращаются в клубеньки. Бактерии придают почвенному покрову плодородие. Такие корни наблюдаются у клевера с люцерной.

Типы корней и корневых систем

Все растительные корни составляют корневую систему. Зародышевый корень дает жизнь главному корню. Нижние стеблевые растительные участки способствуют образованию придаточных корней. Боковые корни отходят от основного и придаточных корней. Корневые системы делятся на 2 типа: стержневой и мочковатый типы.

В стержневом типе главный корень имеет ведущее значение. В мочковатом типе существует масса придаточных корней одинакового размера. Главные корни, при этом, отмирают или находятся в недоразвитом состоянии. Данный корневой системный тип содержит боковые или придаточные корни, напоминающие по внешнему виду мочку.

Разветвленные корневые системы отличаются большой поверхностью поглощения. Так, озимая рожь отличается длиной корней, превышающей 500 км. Корневые волоски имеют длину в 10 тысяч километров. Существуют также и растения, имеющие ярко выраженный главный корень и придаточные корни, одновременно. Таким образом, это является смешанным типом корневой системы.

Такой тип наблюдается у капусты и томатов.

Почему происходит видоизменение корней

В процессе адаптации растений к различным неблагоприятным факторам окружающего мира происходят корневые изменения, в результате которых появляются новые функциональные возможности. Когда главные корни запасаются питательными веществами, они приобретают конусовидную, клубневую или репчатую форму, становясь корнеплодами. Такие метаморфозы происходят с морковью и свеклой.

Корневые клубеньки образуются в качестве резервуаров для запаса питательных веществ, с их помощью происходит вегетативное размножение. Корневая ткань разрастается, благодаря микроорганизмам. Корневые видоизменения связаны с запасом питательных веществ: крахмала с сахаром и прочих полезных микроэлементов. Корни, разрастаясь, увеличиваются в объемах, при этом меняется их внешний вид.

Корнеплод как видоизменение корней

Корнеплодом являются видоизмененные основные корни у моркови, репы и свеклы. Образуются данные виды корня при участии нижней стеблевой части растения и верхней части основного корня. Плоды способны к образованию семян, а у корнеплодов семена отсутствуют. Растения – двулетники, в подавляющем большинстве, отличатся наличием корнеплодов.

В течение первого года жизни у них происходит накопление питательных полезных веществ, цветения не наблюдается вовсе. На втором году жизни происходит их зацветание, с помощью накопленных питательных компонентов, далее происходит завязывание плодов с семенами у растений. Корнеплод образуется поздним летом или ранней осенью на первом году.

После бурного периода цветения и последующего плодоношения, происходит полное отмирание растения. Корнеплоды активно выращиваются в сельском хозяйстве и употребляются в пищу. Урожайный сбор бывает на первом году жизненного цикла. Для получения семян, корнеплоды остаются в почве еще на один год. Различают 3 типа корнеплодов: морковный, свекольный и редечный типы.

Морковные корнеплоды имеют удлиненную форму. В них четко разграничивается кора с сердцевиной. Примером является морковь с петрушкой и сельдереем. Свекольные корнеплоды имеют закругленную форму. Примером является сахарная свекла. Редечные корнеплоды отличаются округлой или конической формой. Примером является репа с редькой и редисом.

Корнеплод состоит из головки, корневого тела и корневого кончика.

Корневые клубни как видоизменение корней

Клубни еще называют корневыми шишками. Они образовались в результате утолщения боковых и придаточных корней. Клубни являются резервуаром для ценных питательных веществ. С их помощью происходит вегетативное размножение. Типичным представителем корнеклубня является георгин.

Из основания старых стеблей тянутся раздувающиеся корневые клубни. Такие корни снабжают растение полезными веществами. От них растут тоненькие корешки, добывающие из почвенного слоя воду с питательными веществами. Размножение растений происходит с помощью отдельных клубней, имеющих глазки, то есть почки на их окончаниях.

Корни-прицепки как видоизменение корней

Прицепки представляют собой разновидность придаточных корней, которые помогают растениям прикрепиться к различным видам опор: зданиям, сооружениям, заборам и древесным стволам. Такими корнями обладает плющ и хмель и прочие лиановидные растения. Балтийские плющи корнями-прицепками взбираются вверх на стволы хвойных деревьев. Тропическая ваниль обладает корнями-прицепками, обеспечивающих ей надежную фиксацию к опорам.

Корни-подпорки как видоизменение корней

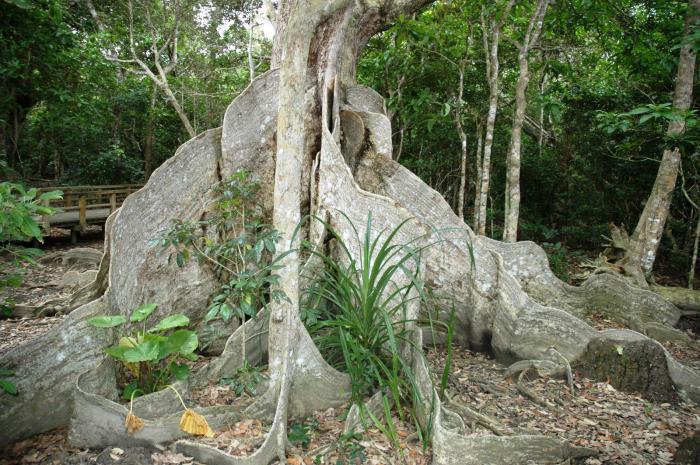

Подпорки по-другому называются ходульными корнями. Такие типы корней формируются у представителей растительного мира, произрастающих на зыбучем грунте, например на грунте, состоящем из илистой структуры. Такие корни помогают распределению массы растений на возрастающую за счет корней опорную площадку.

Такой корневой тип массово встречается у тропических разновидностей фикусов и у баньяна. Такой корень наблюдается у комнатного цветка – пандануса. Корневые подпорки приспосабливают растения к существованию в условиях сильнейших ветров и ураганов. Часто такими ветрами отличаются океанические острова тропического пояса.

Подпорковый корень отходит от ствола растения, образуя массу придаточных корней внутри почвенных покровов, когда достигнет земли. Важными функциями таких корней является обеспечение растений водой с растворенными в ней минералами и ценнейшими веществами и надежная фиксация растений к опорам. Опорными досковидными корнями отличаются крупные деревья тропических лесов. Внешне, они выглядят как вертикальные плоские выросты, напоминающие доски. Таким корневым типом отличается вяз, распространенный в средней полосе.

Корни-присоски как видоизменение корней

Растения-паразиты и полупаразиты имеют корни-присоски. Научное их название — гаустории. Данный тип корня способствует глубокому проникновению в растение, являющееся хозяином, забирая от него ценные вещества для питания. Представляют собой придаточные корни, проникающие внутрь стеблей других растений. Примером такого паразитирующего растения является белая омела.

Она имеет вечнозеленую листву, являясь листопадным растением.

Выглядит внешне, как кустарники в виде гнезд, располагающиеся на верхних ветвях кленовых деревьев и тополей. Участвует в процессах фотосинтеза. Её можно считать полупаразитирующим растением. Присасываясь корнями к хозяйскому растению, она получает из его корней воду с минеральными веществами. Корневыми присосками отличаются и многие другие представители Флоры: погремки, очанки, повилика с заразихой, иван-да-марья, плющи с лианами и множество других растений.

Растения-хозяева, участвующие в процессах фотосинтеза, отдают им воду с растворенными в ней минеральными компонентами и органическими веществами. У повилики с заразихой отсутствует зеленая листва и не образуются органические вещества. Присасываясь корнями к другим растениям, они высасывают все жизненно важные компоненты вместе с водой из растений-доноров, тем и живут.

Дыхательные корни как видоизменение корней

Представляют собой боковые корни, находящиеся над земной поверхностью. Воздушные корни способствуют поглощению растениями воды и полезных веществ непосредственно из воздуха в повышенно-влажном климате. Таким образом, воздушные корни играют роль в дополнительном дыхании растений. Примером может служить орхидея, с воздушными корнями, свисающими вниз и помогающими прикрепиться к стеблям.

Орхидеи участвуют в процессах фотосинтеза, приобретая зеленую окраску. У орхидеи безлистной, наоборот, листья отсутствуют. В фотосинтезе принимают участие только корни. По речным побережьям у ивы ломкой встречаются вертикально устремляющиеся вверх корни, межклетники перемещают кислород к подземным корням, обеспечивая им дополнительное дыхание.

Значение изменения корней в хозяйстве и природе

Важнейшей корневой функцией является обеспечение растений питательными веществами и водой. Чем лучше развиты корни, тем эффективнее питание. Всасывающая функция корней позволяет им получать жизненно важные компоненты: кальций с магнием и фосфором, азотные и серные соединения и множество других элементов.

Другой ролью корня является фиксация растений в почвенных покровах. Это является важным при сильнейших ураганах или ливнях. Корни являются, своего рода, якорями, удерживающими растения. Также корень играет важную роль в вегетативном размножении. Например, у бадяка полевого образуются корневые отпрыски с придаточными корневыми почками.

К корнеотпрысковым представителям относятся: осины, вьюнки, одуванчики, сливы с малиной.

Важной корневой функцией является запасание питательных веществ. Особенно это ярко выражено у корнеплодов. Корнеплоды откладывают питательные компоненты про запас. Морковный корнеплод – это утолщенный корень. Корневые шишки георгинов, также, откладывают про запас питательные вещества и участвуют в размножении.

У лиановидных растений корни цепляются, поднимая растения по стенам, стволам или заборам. Панданусу ходульные корни помогают удерживаться на зыбком иле.

Воздушные корни орхидей помогают поглощать дождевую влагу, попадающую на их поверхность и обеспечивают дыхательную функцию. Корневые метаморфозы происходят под влиянием изменяющихся факторов окружающей среды. Корни помогают в укреплении рыхлых песчаных грунтов. Отмершие корневые частички питают мельчайших подземных жителей: грибы, бактерии с простейшими.

Корни обеспечивают питание и себе и другим организмам. Корни широко употребляются в пищу людьми и животными, придают плодородие почвенным слоям. Корневое многообразие появилось в результате видоизменений главных с придаточными корнями, что существенно расширило их функциональные возможности.

ИсточникКорни-подпорки: функции и примеры

Растительный мир нашей планеты чрезвычайно разнообразен. Иногда представители флоры просто поражают своими невероятными приспособлениями, которые формируются у них для адаптации к условиям обитания. Кто-то из них поражает невероятно яркими и красивыми цветами, другие — ароматными и сочными плодами, третьи удивляют необычными листьями.

Есть среди них и такие, которые вынуждены были сформировать особого типа корни. Ведь, как известно, данный орган — практически самый главный и значимый в питании растений. Вот мы и рассмотрим один из таких примеров изящных, привлекающих внимание и очень оригинальных типов корней.

Вегетативные органы растений

В целом, давая характеристику любому наземному многоклеточному растению, стоит выделить в его строении несколько основных структурных частей.

- Надземная часть. Состоит из побега, включающего стебель, листья и цветки (в будущем плоды).

- Подземная часть. Представлена корнем со всеми сопутствующими структурными частями.

Все перечисленные органы растения называют вегетативными, то есть не принимающими участия в половом размножении. Корень является одним из самых важных из перечисленных частей тела, так как выполняет весьма различные, но жизненно необходимые для растения функции. Различают разные типы корневых систем, а также разные виды самих корешков (дыхательные, корни-подпорки, прицепки и так далее).

Типы корневых систем

Всю корневую систему растения можно разделить на составные компоненты. Так, выделяют:

- Главный корень — тот, что образуется из верхушечной меристемы и сохраняет ее активной в течение всей жизни (то есть такой корень обладает неограниченным ростом). Для него характерен положительный геотропизм — способность ориентировать рост по направлению к центру Земли, вниз. — те, что образуются на разных частях растения, старом корне, листьях, стебле и так далее. Пример: корни-подпорки, воздушные корни эпифитных растений и другие.

- Боковые — такие, которые ответвляются в большом или малом количестве от главного и придаточных, формируя вместе с ними единую корневую систему определенного типа.

В связи с выраженностью того или иного вида корня в системе принято выделять их 2 основных типа.

- — когда самым выраженным является центральный корень, а боковые и придаточные лишь дополнение (чаще всего у представителей класса двудольных).

- Мочковатая — когда нет центрального выраженного корешка. Все вместе — главный, боковые и придаточные — формируют единый сильноветвящийся пучок нитей. Чаще наблюдается у однодольных.

Очень большой интерес представляют различные видоизменения корня. Одним из них как раз и являются корни-подпорки, функции и примеры которых рассмотрим далее.

Что представляют собой корни-подпорки?

Это узкоспециализированные придаточные корешки, которые формируются на стебле растений. Таким образом, корни-подпорки — это не главные, а подчиненные структуры. Для них также характерен положительный геотропизм, как и для основного корня.

Принято растения, имеющие такие приспособления, называть баньяны. Они считаются на своей родине (в Индии, Азии, странах с тропическим климатом) очень важными и даже священными. Внешне весьма необычны, в диаметре все корни в совокупности могут достигать нескольких десятков, а то и сотен метров. Существует несколько причин, по которым формируются такие корни-подпорки. Функции их значительны для растений.

Функции таких корней

- Дополнительный транспорт воды и минеральных веществ.

- Опорная функция для лучшего укрепления и фиксации растения в почве.

- Захват обширной территории произрастания благодаря укоренению всех придаточных структур.

Корни-подпорки функции свои выполняют добросовестно. Растения, имеющие такие особенности, очень необычно и эффектно выглядят и занимают в тропических лесах достаточно обширные пространства.

Корни-подпорки: примеры растений тропиков

Основная масса растений такого рода относится к фикусам. Страна произрастания их — Индия, где все баньяны считаются священными и подвергаются тщательной охране и заботе со стороны человека.

Так, например, индийский фикус, латинское название которого Ficus elastika, в природе представляет собой высокое крупное дерево (до 30 м) с крупными темно-зелеными красивыми глянцевыми листьями овальной формы. Его корни-подпорки функции выполняют все те же: опора при укоренении, захват территории и получение повышенного питания. Такое растение может разрастаться до размеров небольшой рощи.

Комнатный аналог

Уже давно существует комнатная разновидность Ficus elastika. Это небольшое горшечное растение, которое не цветет, ценится за красоту своих сочных, блестящих и крупных листьев. Для него все условия созданы. Это подразумевает то, что в домашних условиях не требуется, чтобы выполняли свои корни-подпорки функции. И растения такого типа их просто не формируют.

Ficus bengalensis (Фикус бенгальский)

Данный представитель рассматриваемой группы растений является деревом-долгожителем. Самый древний представитель насчитывает 3000 лет существования! Это очень большое высокое дерево, у которого в течение жизни формируются корни-подпорки. Функции их заключаются в основном в поглощении воздуха, влаги и последующего укоренения с преобразованием в настоящие опорные столбы.

Эта разновидность фикуса может образовывать несколько сотен придаточных корней за жизнь, что позволяет ему занимать площади до 2 га. Листья его сравнительно небольшие, до 20 см в длину. Плоды — любимое лакомство птиц и некоторых обезьян.

Люди научились выращивать это растение в декоративных целях, поэтому в умеренной зоне его также можно встретить в виде уменьшенной во много раз горшечной копии.

Фикус религиоза (Ficus religiosa)

Есть еще одна разновидность фикуса, формирующего корни-подпорки. Примеры таких деревьев можно увидеть в их естественной среде обитания — в Индии и Юго-Восточной Азии. Все виды фикуса религиозы являются ценным материалом для изучения и находятся под охраной в заповедниках и парках местных жителей.

Количество корней, которое может сформировать одно такое дерево, около 300. Все они укореняются и образуют будто беседки или рощи, в которых человек легко может бродить. Семена и плоды этого дерева — любимое лакомство животных и птиц. А смола практически всех фикусов, растущих в тропических странах, является ценным материалом для человека. Она называется шеллак.

Комнатная разновидность данного растения широко распространена в умеренной зоне. Ценится оно за красивые листья, неприхотливость в уходе и долгожительство.

Монстера делициоза (Monstera deliciosa)

Есть и еще необычные представители флоры, у которых в естественных условиях формируются корни-подпорки. Примеры растений: монстеры, а также все другие, кроме вышеперечисленных, виды фикусов. Примечательно, что вначале монстеры поселяются на других деревьях как эпифиты типа лиан. Но со временем формируют свои собственные длинные корни, которые, дорастая до земли, укореняются и позволяют ей чувствовать себя более уверенно и свободно.

Удивительной особенностью Монстеры делициозы, помимо таких корней, является способность избавляться от лишней влаги при помощи водяных устьиц. Это «плачущее растение», после дождя выливающее потоки лишней влаги через кончики листьев.

Есть и культурная разновидность такой монстеры. Ее выращивают в горшках и очень любят за красивые резные листья и неприхотливость.

Мангровые заросли

Эти леса характеризуются формированием не совсем подпорок, но вначале воздушных корней. Именно они со временем превращаются в ходульные и опорные, позволяющие мангровым деревьям расти в таких необычных и тяжелых условиях — по пологим и плоским берегам океанов и соленых рек.

В этом случае не совсем обычные выполняют корни-подпорки функции, и растения больше используют их для поглощения воздуха, нежели как опору. Однако со временем и эта функция тоже реализуется в полной мере. Дело в том, что к растениям-манграм относится множество разных кустарников и деревьев. Все вместе они формируют общий лес, называемый мангровым.

И именно в нем, чтобы выжить, растения формируют такие приспособления, как необычные видоизменения корней. Ведь сложно всю жизнь находиться частично в соленой океанской воде. Это приводит к недостатку воздуха, воды, к избытку минералов. Дополнительные корни позволяют мангровым зарослям решать эти проблемы и спокойно выживать, радуя буйством сочной зелени и необычным внешним видом.

ИсточникКакие растения имеют корни подпорки

«Биология отрицает законы математики: при делении происходит умножение» Валерий Красовский

Видоизменения корней

В процессе адаптации к условиям существования корни некоторых растений видоизменились и стали выполнять дополнительные функции. Основные видоизменения корней: корнеплоды, корневые клубни (корневые шишки), воздушные корни, дыхательные корни (пневматофоры), ходульные корни, столбовидные корни, корни прицепки (корни зацепки), корни присоски (гаустории), втягивающие корни (контрактильные), микориза, бактериальные клубеньки на корнях бобовых.

Последние обновления

- Небный язычок

- Эксперимент

- За последние десятилетия многие южные инфекции, переносимые насекомыми и клещами, продвинулись в северные регионы, где раньше они не встречались

- Какие приспособления в строении и поведении костных рыб обеспечивают интенсивное извлечение ими кислорода из воды

- Кактусы относятся к группе растений-суккулентов. Какое адаптивное значение имеют такие особенности строения кактусов

- При намокании у собаки шерсти происходит реакция отряхивания.

- Снегири и некоторые виды синиц являются оседлыми птицами, зимующими в местах гнездования

- Как расположены глаза у крупных хищных и травоядных млекопитающих

- Известно, что у морских водорослей концентрация органических веществ (сахаров, спиртов и аминокислот) в цитоплазме клеток существенно выше, чем у пресноводных водорослей

- Использование инсектицидов в период цветения луговых растений в течение нескольких лет привело к сокращению численности насекомых-опылителей

Последние видео:

Подписывайся на обновления, обсуждай вопросы в соцсетях

ИсточникКоллекция видоизменённых корней

Продолжаем наши штудии! Давайте соберём коллекцию видоизменений корней и изучим их вместе.

Мне нравится Проект нравится 6 участникам

Корень — это один из основных вегетативных органов высших сосудистых растений. Корень, как правило, находится под землёй и обладает неограниченным ростом в длину. Положительный геотропизм позволяет корню глубоко уходить в почву. Корень закрепляет растения в почве и обеспечивает поглощение и проведение воды с растворёнными минеральными веществами к стеблю и листьям.

Из зародышевого корешка семени развивается главный корень, также многие растения имеют боковые и придаточные корни. Боковые корни развиваются на главном, а придаточные – на других органах растений. Совокупность всех корней растения называют корневой системой. Если главный корень хорошо развит, корневая система называется стержневой. Если главный корень слабо выражен, зато хорошо развиты придаточные корни у основания побега, корневая система называется мочковатой.

Видоизменения корней, как правило, направлены на запасание питательных веществ или улучшение закрепления растения. Особые видоизменения корней могут помогать растению поглощать кислород из воздуха и даже перемещаться с места на место.

В этом проекте мы будем собирать примеры видоизменений корней различных растений. Наша общая коллекция будет полнее любого учебника!

Проект «Вершки и корешки» является проектом-двойником и если вам понравилось изучать видоизменения корня, то продолжите своё исследование, изучив видоизменения побега. Удачи вам, юные исследователи!

ИсточникКак изменились корни растений: основные функции корня и виды корней

Какие видоизменения корней растений можно сегодня выделить?

Прежде чем мы перейдем к ароморфозам, разберемся с функциями корней.

Основные функции корня

Корни растений выполняют разнообразные функции:

- поглощают воду, минеральные вещества и продукты жизнедеятельности микроорганизмов, проживающих в грунте, а также продукты корней других растений из грунта с последующей их транспортировкой в органы, находящиеся над землей;

- закрепляют растение в субстрате;

- осуществляют первичный синтез определенных органических веществ, таких как гомоны, аминокислоты, алкалоиды и др;

- выделяют в почву или воздух углекислый газ, органические кислоты, слизь и прочие вещества, оказывающие положительное или отрицательное влияние на другие растения и организмы, обитающие в почве;

- накапливают запасные питательные вещества;

- обеспечивают размножение вегетативным способом.

Основные видоизменения корня

Появление у растения корня — важнейший ароморфоз, возникший в ходе эволюции как приспособление к жизни на суше. О первых настоящих корнях можно говорить, упоминая представителей папоротникообразных. За счет идиоадаптаций цветоковые растения сформировали виды корней, выполняющих и основные, и дополнительные функции.

Изменения формы и строения растительных органов происходили в результате изменений условий окружающей среды. Поэтому произошло и видоизменение корня.

Виды корней

Основываясь на роли в жизни растений, выделяют следующие виды изменения корней:

- корни-присоски. Их обладатели — растения паразиты или полупаразиты, которые селятся на корнях и стеблях других растений, выступающих по отношению к ним хозяевами;

Корни-присоски есть у омелы и повилики.

- корни-прицепки. Их можно наблюдать у лазающих лиан: они помогают им удерживаться на разнообразных опорах (стенах, потолках, других растениях) и подниматься. Эти корни встречаются у некоторых плющей и фикусов;

- запасающие. Запасные питательные вещества откладываются в главном или придаточных корнях, в результате чего они утолщаются и становятся мясистыми;

- корни-подпорки или столбовидные. Их можно обнаружить на горизонтально расположенных ветках деревьев — растущими вниз. Достигнув земли, они превращаются в толстые столбовидные опоры, поддерживающие крону дерева. Так происходит у индийского баньяна;

- воздушные. Такой тип корня характерен для растений-эпифитов — тех, что поселяются на стволах и ветках других растений. Чаще всего это тропические растения. Эти корни поглощают кислород из воздуха, а воду и минеральные вещества — из атмосферной влаги (различных осадков).

Эпифиты, прикрепляясь к другим растениям, используют их как субстрат и не паразитируют. Так делают, к примеру, лишайники, мхи, орхидеи.

- дыхательные или пневматофоры. Эти корни встречаются у растений, растущих в болотистой местности. Так как в болотистой почве практически нет кислорода, то корни растут вертикально вверх, обеспечивая таким образом часть растения, находящуюся под землей, необходимым кислородом. Так происходит у мангровых деревьев и кипариса;

- ходульные. Корни в виде ходулей есть на стволах и ветках деревьев тропических широт. Они растут вниз к земле и укореняются в ней, становясь для растения дополнительной опорой;

Примеры ходульных корней — кукуруза и мангровые заросли приливно-отливной прибрежной полосы.

- опорные досковидные корни. Встречаются в тропическом лесу на стволах больших деревьев. Это вертикальные плоские выросты, похожие на доски. Также их можно встретить у вязов — в средней полосе.

Также стоит отметить, что большинство цветковых растений приспособлены к симбиозу. Если это симбиоз с грибами, то речь идет о микоризе, а если с бактериями — то о бактериоризе (это клубеньковые бактерии бобовых).

Микроорганизмы-симбионты живут в ризосфере, который представляет собой почвенный слой толщиной в несколько миллиметров, непосредственно прилегающий к корням растения. В ризосфере скапливается очень много грибов и микроорганизмов. Все потому, что корни растений выделяют вещества, которыми микроорганизмы питаются.

Источник