Урок Бесплатно Растительные сообщества

В природе растения не растут изолированно друг от друга, а образуют тесные сожительства — фитоценозы или растительные сообщества. В сообществах растения взаимодействуют друг с другом и конкурируют за общие ресурсы (свет, влагу, минеральное питание). Фитоценозы складываются тысячелетиями и могут сменять друг друга естественным путем или под воздействием человека.

Растительные сообщества, растительность и флора

Гуляя летом на природе вы можете столкнуться с разными типами природных ландшафтов:

- березовый, сосновый, еловый лес или дубрава

- залитые солнцем луга

- торфяные болота

Все это разные типы растительных сообществ.

Каждое из таких сообществ характеризуется своим набором условий окружающей среды и, соответственно, своим набором растений в нем произрастающих.

Например, на болоте растут растения, способные жить при большой влажности, а в степи те, которые могут выдерживать засуху.

Колеусы крапивка кротон бедняка

Березовый лес — пример растительного сообщества:

Растительным сообществом или фитоценозом называют взаимосвязанную совокупность растительных организмов, длительное время произрастающих на определенной территории под воздействием постоянных условий внешней среды.

Пример фитоценоза — болото:

Изучение фитоценозов предполагает выявление:

- их видового состава

- составляющих жизненных форм

- характера местообитания

- географического положения и распространения

- хозяйственного значения

- динамики развития

Примером хорошо устоявшегося, совершенного растительного сообщества, характерного для умеренной климатической зоны, является широколиственный лес, состоящий примерно из сотни видов растений.

Его типичными особенностями являются:

- ярусность, благодаря которой суммарная площадь листьев в несколько раз превышает площадь участка

- высокий естественный прирост биомассы

- наличие многочисленных потребителей образующейся органической массы и длинных цепей питания

- способность к саморегуляции численности отдельных составляющих видов

- практически полное разложение и минерализация органических остатков

Сообщество широколиственного леса, характерное для умеренных широт:

Растительностью называют совокупность растительных сообществ на определенной территории.

Основные типы растительности:

- древесно-кустарниковая

- травянистая

- пустынная

Флора- это видовой состав растительности на определенной территории.

«ТОП — 5» Декоративных растений для успешного начала бизнеса.

Можно говорить о флоре России, Кавказа, Сибири и т. д.

Пройти тест и получить оценку можно после входа или регистрации

Ярусность в растительном сообществе

В сообществе лиственного леса обращает на себя внимание ярусность — пространственное расположение растений в фитоценозе, в котором основные представители занимают свои места:

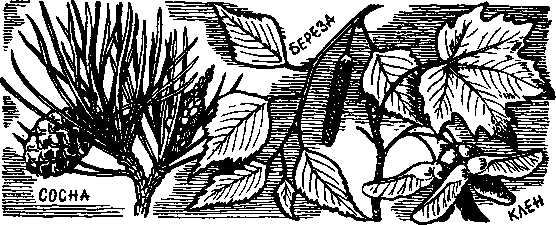

1-й ярус: кроны высоких деревьев (дубов, лип, берез, елей)

2-й ярус: подлесок, представленный низкорослыми деревьями (рябинами, кленами, черемухами)

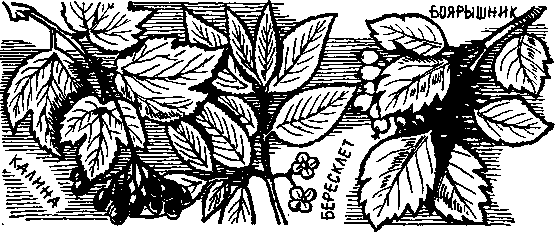

3-й ярус: различные кустарники (калина, лещина, жимолость, бересклет)

4-й ярус: лесные травы с крупными листьями, цветы и папоротники

5-й ярус: мхи, лишайники и грибы

В самом низу находится слой лесной подстилки (5-й ярус), в котором активную роль в разложении органических остатков играют различные микроорганизмы, грибы и беспозвоночные животные.

Схожая ярусность наблюдается и в отношении корневых систем различных растений под землей.

Корни растений разных ярусов проникают на разную глубину:

Ярусность в растительных сообществах способствует уменьшению конкуренции между разными видами за общие ресурсы (свет, воду, минеральное питание).

Любой фитоценоз, как правило, состоит из нескольких ярусов.

Даже в степных сообществах, помимо основного яруса, можно выделить нижний ярус, образованный низшими растениями.

Самый верхний ярус имеет определяющее значение в любом фитоценозе.

Зависимость нижних ярусов от верхнего иногда проявляется очень сильно. Например, если в еловом лесу вырубить все деревья, то тенелюбивые травы нижнего яруса не смогут расти под палящим солнцем и погибнут.

Пройти тест и получить оценку можно после входа или регистрации

Взаимодействие растений в сообществе

Ярусность, пример которой мы рассмотрели в предыдущей части урока, является ярким примером взаимодействия растений в сообществе:

- растения верхних ярусов затеняют нижележащие растения

- для тенелюбивых растений нижних ярусов создаются особые условия

Растения верхних ярусов создают особые условия для тенелюбивых папоротников:

В процессе образования растительного сообщества растения приспосабливаются к существованию рядом друг с другом.

Таким образом, одни растения могут защищать другие (например, от яркого света).

Также растения в одном сообществе могут быть с неодинаковыми ритмами развития. Например, одни растения распускают листья и цветут раньше других, что позволяет более полно использовать ресурсы.

Кроме того, могут наблюдаться следующие формы взаимодействия, разные виды симбиоза:

- мутуализм — взаимовыгодное сожительство различных видов (микориза грибов и растения)

- комменсализм — отношения, безразличные одному виду, но полезные другому (пример: некоторые эпифиты, растущие на деревьях)

- амменсализм — отношения, вредные одному виду и безразличные другому (например, некоторые виды полыни и шалфея выделяют аллелопатические вещества, мешающие развитию других растений)

- паразитизм — отношения, вредящие растению-хозяину, но полезные для паразита (различные виды заразих, паразитирующие на корнях других растений)

Дикая орхидея на дереве — пример комменсализма:

У меня есть дополнительная информация к этой части урока!

В густом лесу (например, еловом) корни отдельных деревьев могут срастаться.

По статистике, срастание корней происходит примерно у 30% деревьев.

Если срубить одно дерево, то другие начинают получать питание за счет его корневой системы.

Также срастание корней увеличивает ветроустойчивость деревьев в лесу.

Пройти тест и получить оценку можно после входа или регистрации

Смена растительных сообществ

Растительные сообщества могут сменять друг друга:

- естественным путем

- под воздействием изменяющихся внешних условий

- при участии человека

Заболачивание леса, например, приводит к усиленному развитию мохового покрова и вызывает гибель многих видов из верхних ярусов.

В результате лес сменяется фитоценозом болота.

Также изменения в сообществе могут происходить в течение года из-за смены сезонов. Так, например, некоторые растения на зиму отмирают, а начинают расти только весной.

Пример естественной смены фитоценозов после лесного пожара:

- открытые участки лесного пожарища заселяются различными травами, семена которых распространяются ветром (иван-чай и др.)

- среди трав начинают появляться всходы кустарников, распространяемых птицами, и берез — светолюбивых деревьев, семена которых разносит ветер

- постепенно пожарище зарастает березовым или смешанным лесом

- под пологом березовых деревьев очень хорошо развиваются теневыносливые ели

- постепенно ели вырастают и подавляют остальную растительность — так образуется еловый лес

У меня есть дополнительная информация к этой части урока!

Деятельность человека может приводить к изменению растительных сообществ.

Часто такое изменение бывает направленным и приводит к улучшению условий для развития определенных растений, полезных человеку.

Например, старый замшелый луг с плотной почвой в результате боронования, подкормки и засева кормовыми травами становится пригодным к выпасу скота

Нерациональное использование природных ресурсов приводит к ухудшению условий существования растений и деградации растительных сообществ. Примером может служить вытаптывание лесов вблизи крупных населенных пунктов, в результате чего уплотняется почва и разрушается лесная подстилка, исчезают многие виды мхов, грибов, трав и кустарников, а у крупных деревьев начинают усыхать верхушки — в итоге лес может погибнуть.

Пройти тест и получить оценку можно после входа или регистрации

Интересная информация

Облик растительного сообщества неуклонно меняется в течение одного сезона.

Развитие разных растений приурочено к различным периодам, в результате чего отдельные виды в меньшей степени конкурируют с другими за общие ресурсы (свет, влагу и минеральное питание).

Ранней весной в лесах появляются первоцветы.

Они начинают цветение до распускания листьев на деревьях за счет накопленных в прошлом сезоне запасов питательных веществ.

Развитию некоторых первоцветов не мешает даже легкий снеговой покров.

Это объясняется теплоизолирующими свойствами лесной подстилки, под которой температура даже в сильные морозы не опускается ниже минус 1-3 °C.

Цветение хохлатки в лесу происходит еще до распускания листьев на деревьях:

Также рано весной в лесу цветет орешник, его женские цветки свободно опыляются при помощи ветра. Листва на самом орешнике и других деревьях и кустарниках еще не распустилась, что не мешает процессу опыления. Такое раннее цветение является приспособлением к жизни в лесу.

Цветение других кустарников и трав приурочено к более поздним периодам. В разгаре лета растения обычно опыляются насекомыми, при этом растения лесных полян имеют яркие, привлекающие насекомых цветки. Под пологом леса цветы чаще белые — так они лучше заметны для насекомых- опылителей.

ИсточникКакие растения относятся к двум ярусам

Из курса географии вы знаете, что в лесу различные по величине растения располагаются друг над другом, образуя ярусы. Это можно видеть даже на маленькой площадке.

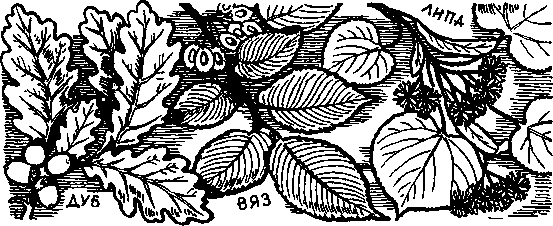

К первому ярусу относятся наиболее высокие деревья: дуб, ясень, клен, береза, вяз, тополь, бук.

Запишите характеристику древесных ярусов. В ней укажите: название древесной породы, высоту, диаметр, возраст.

Высоту дерева можно определить с помощью эклиметра — инструмента для измерения вертикальных углов на местности.

Эклиметр сделайте заранее. Вырежьте прямоугольную дощечку размером 20X15 см и прибейте к ней ученический транспортир. В центре полуокружности транспортира подвесьте на прочной нитке небольшой грузик.

Высоту дерева лучше всего измерять вдвоем. Станьте на некотором расстоянии от дерева и визируйте по верхнему краю эклиметра по направлению на верхушку дерева. Затем отходите назад или вперед до тех пор, пока нитка отвеса станет на деление 45 градусов. Отсюда измерьте рулеткой расстояние до дерева и прибавьте величину своего роста до глаз. Это и будет высота дерева.

Диаметр дерева можно определить следующим образом. Измерьте рулеткой на высоте примерно 140 см окружность дерева и разделите полученную цифру на 3,14.

Остается определить возраст дерева первого яруса, Вы уже знаете, что возраст хвойных деревьев можно определять по мутовкам сучьев. К лиственным деревьям этот способ неприменим. Поэтому возраст лучше всего определяйте по годичным кольцам на свежем пне.

Второй ярус состоит из деревьев, немного уступающих основным породам по высоте. Это подлесок из теневыносливых деревьев — рябины, черемухи, дикой яблони и груши.

Описание деревьев второго яруса делайте по такой же форме, как вы описывали первый ярус. Для определения высоты и толщины выбирайте наиболее высокое дерево каждой породы.

Кроме деревьев, в лесу растут различные кустарники. Они относятся к третьему ярусу. Кустарниковый ярус в лесу называется также подлеском.

По составу пород он наиболее многообразный. Сюда относятся боярышник, крушина, орешник, бузина, бересклет, жимолость, калина, шиповник.

Вы, должно быть, обратили внимание, что в некоторых местах кустарники образуют настолько густые заросли, что сквозь них трудно пробраться.

Опишите кустарники, которые растут на пробной площадке. Записи кустарникового яруса делайте по следующей форме: название вида кустарника, сколько кустарника растет на пробной площадке, средняя высота, состояние.

Посмотрите, нет ли в третьем ярусе сильно угнетенных деревьев. Некоторые деревья, попадая в неблагоприятные условия, за долгую свою жизнь не могут подняться выше кустарника.

Постарайтесь определить причину угнетенного состояния дерева.

К четвертому ярусу относите все травы. Это растения, у которых на зимний период отмирают надземные стебли, остаются живыми только корни и корневища у многолетних растений.

На уроках ботаники вы учили, что травы по своим биологическим особенностям весьма разнообразны. К многолетним относится большинство злаков, осоковых и др.; к двухлетним — зонтичные, многие крестоцветные. Есть и однолетние.

Определите по справочной литературе все виды трав, встречающихся на пробной площадке, и запишите в графу: «Название вида». Во вторую графу запишите, какой вид растений является господствующим в количественном отношении, какие виды встречаются редко.

В третьей графе отметьте фенологическую фазу. Фазы для цветковых такие: вегетативная — растение еще не цвело, цветение, плодоношение, обсеменение — растения обсеменяются или уже обсеменились, отмирание — надземные побеги засохли, отмерли.

Обратите внимание, как располагаются растения по видовому составу относительно света, влаги и других условий.

При изучении древесной и травянистой растительности на пробной площадке вы непременно заметите маленькие деревца — подрост. Установите: где всходы из семян, а где поросль от старых корней и пня. Понаблюдайте, какую борьбу выдерживают молодые всходы деревьев с травянистым покровом. Отметьте в журнале, есть ли случаи гибели всходов.

Установите, какого происхождения подрост лучше развивается: сеянцы или поросль. Объясните причины неодинакового их роста.

А к какому ярусу отнести грибы? Эти растения, также как микроскопические водоросли и бактерии, относятся к пятому ярусу.

При изучении растительности пятого яруса опишите только грибы. Если у вас есть литература с рисунками и описанием грибов, постарайтесь определить их названия.

Из наблюдений вам известно, что каждый вид растения развивается в определенных условиях. Очевидно, и растения разных ярусов тоже предъявляют неодинаковые требования к условиям жизни — к свету, теплу, почве.

Не забывайте собирать растения для ботанической коллекции — гербария. У крупных растений — деревьев и кустарников — берите по два экземпляра от каждого вида, у мелких — несколько.

Травянистое растение, если оно поместится в гербарной папке, выкапывайте с корнем. Землю с корней стряхивайте, а если она плохо отстает — отмывайте.

Каждый вид растения укладывайте в гербарную папку с этикеткой. В ней пишите порядковый номер, дату, местонахождение, название растения и номер яруса.

Закончив работу на пробной площадке, продолжайте заданный маршрут. Когда попадутся другие виды растений, сделайте остановку и займитесь изучением нового растительного сообщества.

При изучении растительного сообщества важно не только определить вид растения, описать его характеристику, но изучить закономерности развития растений.

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

ИсточникЯрусность – это что? Как проявляется ярусность биоценоза?

Все животные, растения, микроорганизмы и грибы, существующие на конкретной местности в воде или на суше, в совокупности представляют собой биоценоз. Это целостная и динамичная система, которая обладает строгой структурой. Один из принципов организации биоценоза это – ярусность. Проявляется она в закономерном расположении элементов природы по вертикали. Иными словами, это размещение всех растений и организмов на определенных уровнях.

Ярусность – это результат длительных эволюционных процессов. Благодаря ей, на одном квадратном метре может жить большое количество различных существ. Если бы они занимали одну нишу, им просто не хватило бы места и пищи. Рассредоточившись на различных высотах и приспособившись к обитанию на них, они смогли значительно повысить свои шансы на выживание и уменьшили конкуренцию между собой.

Пространственная ярусность бывает наземной и подземной. В первом случае, к ней относят всех организмов, которые живут на земле и над ее поверхностью. Во втором – обитателей различных глубин грунта.

Вертикальная структура биоценоза (ярусность)

В наземных биоценозах основную роль в формировании вертикальной структуры играют растения разной высоты. Благодаря этому наблюдается вертикальное расслоение биоценоза на структурные части. Эти части биоценоза, занимающие разное положение по отношению к уровню почвы, называются ярусами.

Ярусность — вертикальная зональность

Главную роль при формировании видового состава растительных ярусов играет количество света, достигающее каждого яруса. От него зависит температурный режим и влажность на разных уровнях (ярусах) биоценоза. Верхние ярусы составляют светолюбивые растения. Ниже располагаются теневыносливые, а в самом низу произрастают тенелюбивые виды.

Такое распределение растений способствует более полному усвоению солнечной энергии. До поверхности почвы доходит лишь 1-5 % света, поступающего в биоценоз. В одноярусных фитоценозах большая часть поступающей солнечной энергии не усваивается. Она идет на нагревание почвы и частично отражается.

Большинство видов приспособлено к конкретным ярусам. Но некоторые виды в силу различных обстоятельств занимают в разное время жизни разные ярусы. Их называют внеярусными видами. (лианы, лишайники)

В наземных биоценозах различают надземную и подземную ярусность. Ярусы нумеруются римскими цифрами.

Надземная ярусность в лиственном лесу обычно включает пять, иногда шесть, растительных ярусов.

· I ярус образован деревьями первой величины (дуб, береза, ясень, липа и др.).

· Ко II ярусу относятся деревья второй величины (дикие яблоня, груша, черемуха, рябина и др.).

· III ярус — это подлесок из кустарников (лещина, крушина, бересклет, можжевельник, калина, бузина и др.).

· IV яруспредставлен высокими травами и кустарничками (папоротники, крапива, чистотел, вереск, багульник и др.).

· V ярус составляют низкие травы и кустарнички (черника, брусника, земляника, толокнянка, ландыш и др.), а также мхи и лишайники.

· В нижних ярусах обычно присутствует подрост древесных растений. Если ярусов много, то фитоценоз считается сложным, а если их мало — простым.

Животные приурочены к определенным ярусам фитоценоза. I ярус населяют листогрызущие насекомые (обитатели кроны деревьев). Во II ярусе обитают птицы и стволовые вредители (жуки короеды, усачи, златки). В III и IV ярусах — копытные и хищные животные, птицы, грызуны. V ярус богат различными многоножками, жужелицами, шмелями, клещами и другими мелкими животными.

Подземная ярусность обусловлена разной глубиной расположения корневой системы. Чем выше деревья, тем глубже в почву проникают их корни. Расположение корней на разной глубине снижает остроту конкуренции между растениями за воду, минеральное питание, кислород.

Возникновение ярусности — результат длительного приспособления разных видов друг к другу и формирования межвидовых связей и взаимоотношений. Ярусность способствует значительному ослаблению конкуренции между видами за ресурсы и территорию. Благодаря этому увеличивается численность особей на единице площади, более полно и рационально используются условия и ресурсы биотопа.

Вертикальное распределение видов в биоценозе оказывает влияние на его горизонтальную структуру.

В водных сообществах кроме яруса корней и корневищ различают ярус: — надводных трав; — плавающих трав; — высоких водных трав; — низких водных трав; — придонных растений (водоросли).

Горизонтальная структура биоценоза (мозаичность)

МОЗАИЧНОСТЬ — одна из форм горизонтальной неоднородности строения фитоценозов, выражающаяся в неравномерном распределении растений в пространстве.

Ярусность растений

В растительном сообществе каждый уровень представляет группу видов, которые имеют примерно одинаковую высоту своих органов: стеблей, листьев, цветков, а также корней, клубней, корневищ. Выделяют около пяти ярусов, которые, как правило, образованы разными жизненными формами:

- Древесный (иногда делится на верхний и нижний).

- Кустарниковый.

- Кустарниково-травяной.

- Мхово-лишайниковый.

Деревья представляют самый высокий уровень. В лесу они побеждают в борьбе за солнечный свет, получая основную его часть. Выше всего поднимаются березы, дубы, буки, грабы, сосны и ели, а также секвойи, кедры, пальмы. Ниже размещаются кустарники и карликовые деревья, формируя подлесок. Они представлены орехом, рябиной, яблоней и т. д.

Следующий уровень занимают травянистые растения и низкие кустарники. Здесь могут быть различные ягодные виды, целебные травы и цветы. В наших лесах этот ярус представляют ландыши, крокусы, зверобой, брусника, черника и другие виды. Под ними, как правило, располагаются разнообразные мхи и лишайники.

Вне леса, на открытой местности, многие породы подлеска могут занимать наивысшие уровни, так как не испытывают конкуренции от других деревьев. В пустынях и тундрах самый высокий ярус часто представляют кустарниковые формы и травы, иногда – только мхи и лишайники.

Понятие биоценоза

Типы взаимоотношений между организмами в биоценозе

Понятие о биоценозе появилось в науке не так давно, в 1877 году. Карл Мебиус в Северном море занимался изучением разведения устриц на отмелях, чтобы понять, как повысить их продуктивность. Им было установлено, что устрицы не живут сами по себе, а формируют сообщество с другими морскими существами.

Причем на них воздействуют и факторы неживой природы, такие как соленость, а также температура воды. Также происходит борьба за существование и регуляция численности видов. После проведенных исследований Карл Мебиус ввел понятие биоценоз.

Биоценоз представляет собой исторически сложившуюся устойчивую совокупность популяций всех организмов, приспособленных к совместному существованию на однородном участке территории.

Понятия биоценоз и экосистема связаны друг с другом – они являются частями биосферы. Однако, следует помнить, что экосистема – это более обширное понятие, а биоценоз является ее составной частью.

Охарактеризуем понятие биоценоза как одной из составляющих экосистемы.

Живые организмы в биоценозе тесно взаимосвязаны между собой, то есть существуют определенные взаимоотношения. Связь с другими организмами выступает как необходимое условие питания и размножения, возможностей защиты, смягчения неблагоприятных условий среды и т.д.

В связи с этими потребностями организмов, можно выделить несколько типов взаимоотношений:

- Основными в биоценозе считаются трофические или пищевые связи. Благодаря этим взаимоотношениям между организмами поддерживается круговорот веществ в экосистеме, осуществляются все процессы жизнедеятельности существ. Любой вид организма, размножаясь, не только обеспечивает свое существование, но и является источником пищи другим видам.

В биоценозе часто встречается такая трофическая связь как хищник-жертва, при которой одни виды потребляют живую пищу. К примеру, лисица может питаться рыбой, грызунами и другими животными. По отношению к ним она будет хищником.

Не все организмы питаются живой пищей, есть те, кто потребляет остатки растений или мертвых животных. К примеру, жук-могильщик закапывает в почву останки животных, после чего ими питаются их личинки.

Жук-могильщик

Такие закономерные пищевые отношения между существами формируют трофическую структуру биоценоза.

- Топические связи в биоценозе связаны с местообитанием существ. Так, один вид организмов способен служить местом для поселения другого вида.

Примером таких топических связей в биоценозе считается паразитизм. Различают временный и постоянный паразитизм. Из названия понятно, что временные паразиты используют другие существа в течение короткого срока, то есть когда им необходим источник пищи.

Постоянные паразиты способны длительное время существовать в теле другого организма. Причем хозяин является единственным местом обитания, соответственно с его гибелью происходит и смерть паразита.

Помимо паразитизма, различают и другие примеры топических связей в биоценозе. Для гнездования птицы используют ветви деревьев, дупла, пни, заросли кустарников и травянистых растений.

Обыкновенный ремез строит свое гнездо на ветвях березы Источник

И не только птицы используют растения как жилище, но и различные насекомые, мелкие млекопитающие.

- Вступая в форические связи, организм одного вида способствует перемещению другого вида в биоценозе и за его пределами. Существует две разновидности таких взаимоотношений между организмами. Познакомимся с ними на рисунке.

Эти связи распространены в природе и являются выгодными одному организму, при этом не оказывают вреда другому.

- При фабрических связях в биоценозе происходит использование одними организмами других для строительства жилья. К примеру, бобры используют растительный материал при изготовлении плотин и хаток.

Птицы для строительства гнезд используют различный материал: ветки деревьев, травянистые растения, шерсть животных, пух других птиц и т.д.

Взаимодействия организмов имеют сложный характер, зависят от многих факторов и способны по-разному протекать в неодинаковых условиях.

Животный мир

В животном мире ярусность касается не роста организмов, а высот, на которых они обитают. Обычно выделяют:

- Геобии.

- Герпетобии.

- Бриобии.

- Филлобии.

- Аэробии.

Геобии – это все обитатели почв. К ним относятся как совсем мелкие животные вроде червей, мокриц и микроорганизмов, так и крупные землероющие виды – слепыши, кроты, цокоры, суслики, тушканчики.

Верхние слои почвы и лесной подстилки населяют герпетобии, а мхи – бриобии, и к тем и к другим могут относиться улитки, жуки, клещи, безногие земноводные.

Филлобии – это жители трав и кустарников. Они представлены всевозможными беспозвоночными, паукообразными, пресмыкающимися, различными млекопитающими и птицами, которые гнездятся в зарослях.

Самые высокие ярусы населяют аэробии. К ним относятся многие птицы, белки, летучие мыши, обезьяны, различные гусеницы и другие насекомые.

Ярусность относится не только к суше, проявляется она и в водной среде. Морские и речные организмы разделяют на поверхностные (планктон), пелагические (лососи, акулы, дельфины, медузы), донные или бентос (мидии, раки, крабы, скаты, камбалы).

Проблемы в классификации

Ярусность – это очень относительное понятие. Она проявляется по-разному, в зависимости от особенностей местности. Например, во влажных экваториальных лесах существует огромное количество видов организмов, поэтому разграничить их на уровни бывает довольно сложно.

Проще всего это сделать в лесах, которые созданы одним видом деревьев. Особенно хорошо ярусность прослеживается в дубравах, кедровых и березовых рощах, ельниках, борах. А вот на лугах все не так однозначно. Там травы и мхи могут создавать дополнительные уровни, границы между которыми тоже не слишком заметны.

Кроме того, существует понятие «внеярусности», благодаря растениям, которые нельзя причислить ни к одному уровню. Такими являются лианы, эпифиты и паразиты. Первые растут абсолютно в любом направлении, а их высота зависит от опоры, которая окажется рядом. Если поблизости будет дерево, лиана может достигнуть высокого яруса, если опоры не будет вообще, то она будет стелиться по земле, оказавшись на самом нижнем уровне. Похожая ситуация возникает с эпифитами и паразитами, которые обитают на других растениях и размещаются на различных высотах.

ИсточникВертикальная структура биоценоза (ярусность)

В наземных биоценозах основную роль в формировании вертикальной структуры играют растения разной высоты. Благодаря этому наблюдается вертикальное расслоение биоценоза на структурные части. Эти части биоценоза, занимающие разное положение по отношению к уровню почвы, называются ярусами.

Ярусность — вертикальная зональность

Главную роль при формировании видового состава растительных ярусов играет количество света, достигающее каждого яруса. От него зависит температурный режим и влажность на разных уровнях (ярусах) биоценоза. Верхние ярусы составляют светолюбивые растения. Ниже располагаются теневыносливые, а в самом низу произрастают тенелюбивые виды.

Такое распределение растений способствует более полному усвоению солнечной энергии. До поверхности почвы доходит лишь 1-5 % света, поступающего в биоценоз. В одноярусных фитоценозах большая часть поступающей солнечной энергии не усваивается. Она идет на нагревание почвы и частично отражается.

Большинство видов приспособлено к конкретным ярусам. Но некоторые виды в силу различных обстоятельств занимают в разное время жизни разные ярусы. Их называют внеярусными видами. (лианы, лишайники)

В наземных биоценозах различают надземную и подземную ярусность. Ярусы нумеруются римскими цифрами.

Надземная ярусность в лиственном лесу обычно включает пять, иногда шесть, растительных ярусов.

· I ярус образован деревьями первой величины (дуб, береза, ясень, липа и др.).

· Ко II ярусу относятся деревья второй величины (дикие яблоня, груша, черемуха, рябина и др.).

· III ярус — это подлесок из кустарников (лещина, крушина, бересклет, можжевельник, калина, бузина и др.).

· IV яруспредставлен высокими травами и кустарничками (папоротники, крапива, чистотел, вереск, багульник и др.).

· V ярус составляют низкие травы и кустарнички (черника, брусника, земляника, толокнянка, ландыш и др.), а также мхи и лишайники.

· В нижних ярусах обычно присутствует подрост древесных растений. Если ярусов много, то фитоценоз считается сложным, а если их мало — простым.

Животные приурочены к определенным ярусам фитоценоза. I ярус населяют листогрызущие насекомые (обитатели кроны деревьев). Во II ярусе обитают птицы и стволовые вредители (жуки короеды, усачи, златки). В III и IV ярусах — копытные и хищные животные, птицы, грызуны. V ярус богат различными многоножками, жужелицами, шмелями, клещами и другими мелкими животными.

Подземная ярусность обусловлена разной глубиной расположения корневой системы. Чем выше деревья, тем глубже в почву проникают их корни. Расположение корней на разной глубине снижает остроту конкуренции между растениями за воду, минеральное питание, кислород.

Возникновение ярусности — результат длительного приспособления разных видов друг к другу и формирования межвидовых связей и взаимоотношений. Ярусность способствует значительному ослаблению конкуренции между видами за ресурсы и территорию. Благодаря этому увеличивается численность особей на единице площади, более полно и рационально используются условия и ресурсы биотопа.

Вертикальное распределение видов в биоценозе оказывает влияние на его горизонтальную структуру.

В водных сообществах кроме яруса корней и корневищ различают ярус:

— надводных трав;

— плавающих трав;

— высоких водных трав;

— низких водных трав;

— придонных растений (водоросли).

Горизонтальная структура биоценоза (мозаичность)

МОЗАИЧНОСТЬ — одна из форм горизонтальной неоднородности строения фитоценозов, выражающаяся в неравномерном распределении растений в пространстве.

Источник4. Пространственная структура сообществ

Сосуществование в биоценозе разных организмов приводит к их распределению в пространстве, которое проявляется в разделении растительного сообщества на отдельные части, выполняющие определённую функцию в общем круговороте веществ и превращении энергии. Формируется пространственная структура сообщества .

В наземных биоценозах в формировании вертикальной структуры основную роль играют растения разной высоты. Они составляют ярусы , которые образованы надземными или подземными частями разных растений.

Наиболее явно вертикальная структура выражены в лесных биоценозах. Там можно выделить (5)–(6) ярусов: древесные ярусы из высоких и низких деревьев, состоящий из кустарников подлесок, ярус трав и кустарничков, надпочвенный ярус из мхов и лишайников, лесная подстилка.

Ярусное расположение растений позволяет им полнее использовать световую энергию и минеральные вещества. Условия существования растений из разных ярусов отличаются, уменьшается конкуренция между ними и возрастает число видов в биоценозе.

Животные в биоценозе тоже распределяются по ярусам, так как они связаны с определёнными видами растений.

разные птицы добывают пищу и гнездятся в разных ярусах — на земле тетерева и куропатки, в третьем-четвёртом ярусах малиновка и синицы, в кронах деревьев дятлы и совы.

В биоценозах наблюдается также горизонтальная структура, которая проявляется как мозаичность — разделение на отдельные части из-за неоднородность условий обитания.

в лесу есть поляны, которые заселены светолюбивыми травами; есть участки под густыми деревьями, на которых растительности совсем нет.

Распределение организмов в пространстве отражает многообразие способов использования живыми организмами ресурсов среды обитания и в определённой степени показывает устойчивость сообщества к изменениям условий существования.

Источник