Урок биологии по теме «Виды корней. Типы корневых систем». 6-й класс

На прошлом уроке мы изучали строение семян Двудольных и Однодольных растений.

Повторим изученный материал.

Вопросы:

1) Какие особенности лежат в основе деления растений на классы Двудольные и Однодольные? (по количеству семядолей в зародыше семени)

2) Каково строение семени фасоли? (кожура + зародыш = корешок, стебелек и почечка, 2 семядоли)

3) Где в семени фасоли находится запас питательных веществ?

4) Что такое эндосперм? (особая запасающая ткань; обеспечивает питательными веществами);

5) Какое строение имеет зерновка пшеницы? (околоплодник срастается с кожурой, зародыш — корешок, стебелек, 1 семядоля, почечка)

III. Изучение нового материала

Тему урока я вам не назову. Когда вы выполните работу, сами тему определите.

Посмотрите на синквейн.

2. Боковые, придаточные;

3. Растет, дышит, ветвится;

4. «Царства темного жильцы»

Видоизменения корня (запасающий, дыхательный, ходульный, опорный)

На 1 строчке должно быть название синквейна. У меня в «черном ящике» объект (предмет) о котором говорится в синквейне.

Ребята, что это может быть? Слушаем высказывания ребят. Достаю из ящика корешки растения.

Сегодня наш урок будет посвящен КОРНЯМ.

Записываем на доске и в тетрадях тему урока: «Корень. Корневые системы».

«Как ни тонок, неприметен под землею корешок,

Но не может жить на свете без него любой цветок.»

В.Жак

Беседа.

Учитель: когда вы, ребята, дома проращивали семена фасоли, гороха, я просила обратить внимание на то, какой орган растения появится первым при прорастании семени.

Ученик: первым появился корень.

1. Функции корня.

Проблемный вопрос: Почему именно корешок появляется первым? (исключительная роль корня в жизни растения). Давайте вспомним, какие функции выполняет корень?

Читаю сказку Л.Жарикова «Дуб и ветер».

«Стоял дуб на высокой горе и никому не поклонялся. И вот однажды прилетел к нему ветер и спрашивает:

— Ну, тогда держись!

И стал ветер дуть изо всех сил. Налетел с одной стороны, с другой стороны, старался нагнуть к земле.

А дуб стоит и смеется каждым своим листком… так и устоял.

— Послушай, дуб, почему я не могу совладать с тобой? Объясни, в чем твоя сила?

— Могу сказать, — отвечает дуб.

— Моя сила в том, что я в землю родную врос, корнями за землю — матушку держусь.

А родная земля раны залечивает, каждому из нас силу дает!»

Вопрос: о какой функции корня идет речь?

Функция 1.

Корень закрепляет растение в почве и прочно удерживает его в течение всей жизни (записываем в тетрадь).

Басня И.А.Крылова «Листья и корни» (отрывок)

В басне корни спорят с листьями. Они говорят:

«Мы те…

Которые здесь роясь в темноте,

Питаем вас.

Ужель не знаете!? . »

Функция 2.

Активно поглощают из почвы воду минеральными солями, то есть обеспечивает минеральное (почвенное) питание.

О РАСТЕНИЯХ — Сборник любимых серий

Функция 3.

Запасающая — часто корень служит хранилищем питательных веществ.

Функция 4.

1. Вегетативное размножение.

- с участием корней протекают основные процессы жизнедеятельности;

- без корней растение жить не может.

2. Виды корней.

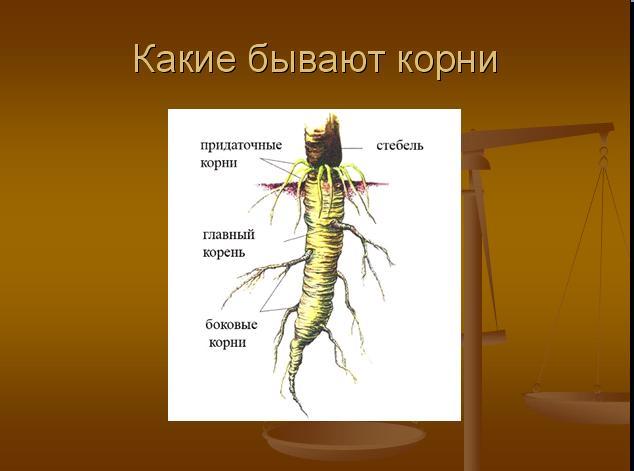

В течение жизни у растения формируется много корней. Различают 3 вида корней (учебник рис. 59 стр. 89)

Работа с плакатами, запись в тетрадях.

3. Корневые системы.

Cовокупность всех корней растения образует корневую систему.

В состав корневых систем входят главный, боковые и придаточные корни.

Они идут вглубь и вширь.

Например, корни яблони разрастаются в стороны на 10-12 метров, а у верблюжьей колючки — на 20 м в глубину.

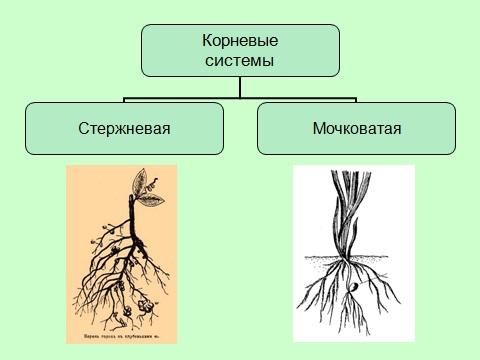

Типы корневых систем.

Показываю 2 растения — одуванчик и пшеница. У одного растения стержневая система, а у другого — мочковатая.

- Стержневая корневая система — хорошо развит главный корень (похож на стержень). Такая система у двудольных растений (фасоль, морковь, одуванчик, береза).

- Мочковатая корневая система — образована придаточными и боковыми корнями. Главный корень — плохо развит или отсутствует (отмирает рано).

Такая система у Однодольных растений (рожь, пшеница, ячмень, тюльпан, чеснок).

Чтобы научиться различать типы корневых систем, выполняя лабораторную работу.

4. Работа в группах.

Лабораторная работа «Стержневая и мочковатая корневые системы».

На столах гербарные экземпляры растений.

Инструктивная карточка в учебнике на стр. 90-91.

Цель: исследовать строение корневых систем у растений.

По ходу работы заполняют таблицу.

Растение

Тип корневой системы

Особенности строения

IV. Рефлексия

А. Беседа (вопросы).

1) Какие функции выполняет корень?

2) Какой корень называется главным?

3) Какие корни называются боковыми?

4) Какие корни называются придаточными?

5) Что такое корневая система?

6) Какая корневая система называется стержневой, мочковатой?

7) Какая система у двудольных, у однодольных растений?

Б. Творческое задание: «Рассказ с ошибками»

Задание — прочитайте внимательно текст, содержащий биологические ошибки. Их найти и исправить.

Корень — важный репродуктивный орган растения. Он закрепляет его в почве. Через корни растение получает воду с растворенными в ней органическими веществами. При прорастании первыми появляются боковые корни. Все корни одного растения образуют корневую систему.

Различают мочковую и стержневую корневые системы. У пшеницы стержневая система, в которой хорошо заметен главный корень.

Мочковатая корневая система характерна для двудольных растений.

Растения могут жить без корней.

В. Криптограмма.

Зашифрована пословица о корнях: «Каков корень — таков лист»

К -2, А -10, О — 4, В -7, Р — 1, Е -5, Н -9, Ь — 3, Т -8, Л — 11, И — 6, С — 12 (12 букв)

ИсточникВиды корней и типы корневых систем

Прежде чем преступить к изучению сегодняшней темы, давайте вспомним, что мы с вами знаем о семени.

1. Эндосперм — это

(Особая запасающая ткань)

2. Микропиле — это

(Отверстие, через которое в семя проникает вода и воздух)

3. Зерновка — это

Односемянный нераскрывающийся плод злаков.

4.Однодольное растение — это

(Растения зародыши которых имеют одну семядолю)

( Главная часть семени)

Следующее задание это рассказ с биологическими ошибками.

Вам нужно его послушать, а потом сказать, что было не правильно в этом рассказе.

Рассказ с биологическими ошибками.

Мне нравятся уроки биологии. Особенно люблю работать с микроскопом. Недавно мы узнали о строении семян однодольных, двудольных и трехдольных растений. Нелегко даются знания, но я все поняла, знаю, например, что любое семя состоит из кожуры и питательных веществ. Все семена имеют эндосперм, из которого развивается новое растение.

Еще я узнала, что однодольные семена у таких растений, как фасоль, тыква, а двудольные семена — у пшеницы, кукурузы.

Как все это интересно! И, главное, я хорошо во всем разобралась, как вы только что услышали!

Ошибки выделены в тексте жирным шрифтом

3.Изучение нового материала

Как вы думаете, почему растение не может жить без корня?

Предположительные ответы учащихся

Когда дует сильный ветер, попробуйте удержать за ручку зонтик. Трудно? Какая же сила нужна, чтобы дуб или липу с толстыми стволами и ветвями удержать на месте при ветре или урагане? Сила могучего великана? Этой силой обладают корни.

Словно стальные канаты натянуты они во все стороны и держат растение. Корни очень крепкие. Попытайтесь разорвать тонкий корешок. Нелегко это сделать. А ведь корней у каждого растения очень много и они идут далеко вглубь и вширь.

Различают три вида корней: главные, придаточные, боковые. При прорастании семени первым делом развивается зародышевый корешок. Он превращается в главный корень. Корни, образующиеся на стеблях, а у некоторых растений и на листьях, называют придаточными. От главного и придаточных корней отходят боковые корни.

Все корни одного растения образуют корневую систему.

По мере прочтения текста выделить главный корень, придаточные корни, боковые.

В зависимости от местных условий корневые системы растений располагаются по-разному. На равнине корни обычно растут в глубину. У горных растений проникают в трещины, расширяют их и разрушают скалы. В песчаной пустыне вместо земли песок, но и к этим условиям приспособились растения. У кустарника джузгуна корни тянутся вдоль поверхности песков на 20 метров.

Как бы не бушевала буря, корневая система держит растение как якорь.

А еще корень ищет в почве и доставляет растению необходимые вещества.

У верблюжьей колючки в пустыне корни уходят на глубину до 15 метров, достигая грунтовых вод. Но рекорд глубины принадлежит корням вяза- 110 метров.

Так какова же роль корней в жизни растений?

Предположительные ответы учащихся

Корни закрепляют растение в почве, снабжают его водой и минеральными солями, проникая на большую глубину.

Корневые системы разных растений различаются по внешнему строению.

В чем состоят эти различия?

Если хорошо выделен центральный корень, а от него отходят более мелие — это стержневая корневая система.

Если главный корень незаметен среди других — это мочковатая корневая система.

Стержневую корневую систему имеют большинство двудольных растений, например щавель, морковь, свекла. Мочковатая корневая система характерна для однодольных растений — пшеницы, ячменя, лука, чеснока и др.

4.Физкультурная минутка

Ветер веет над полями

Ветер веет над полями,

И качается трава. (Дети плавно качают руками над головой.)

Облако плывет над нами,

Словно белая гора. (Потягивания — руки вверх.)

Ветер пыль над полем носит.

А потом наоборот. (Наклоны вправо-влево, вперёд-назад.)

Мы взбираемся на холм, (Ходьба на месте.)

Там немного отдохнём. (Дети садятся.)

5.Закрепление знаний

Давайте проверим, как вы усвоили пройденный материал

1. Что появляется первым при прорастании семян: зародышевый корень или побег?

(Сначала зародышевый корень, он быстро растет и закрепляет молодое растение, затем начинает расти зародышевый побег);

2. Как называется корень, появившийся из зародышевого корня?

3.Что происходит с главным корнем?

(Он ветвится и образует сеть корней, которую называют корневой системой)

1.Через корень растение получает из почвы … и ….

(Воду и минеральные соли)

2.Если главный корень не развивается или не отличается от многочисленных других корней, то корневая система называется….

(Мочковатая корневая система)

3.На главном корне и придаточных корнях развиваются … корни.

6. Рефлексия

«Фразеологизм» или «Пословица»

Выберите фразеологизм или пословицу которые характеризуют вашу работу сегодня.

Источник2. Виды корней, типы корневых систем и видоизменения корня. Функции корня. Внутреннее строение корня.

Корень является осевым органом, обладает положительным геотропизмом, неограниченным ростом и выполняет следующие функции:

— закрепляет растение в почве;

— поглощает воду и растворы минеральных солей и проводит их в надземные органы;

— служит депо запасных питательных веществ (свекла, морковь);

— участвует в дыхании;

— синтезирует биологически активные вещества (гормоны, алкалоиды, витамины, аминокислоты);

— выделяет в почву различные кислоты (угольную, яблочную);

— осуществляет симбиоз с другими организмами;

— является органом вегетативного размножения. Количество корней у одного растения может быть очень большим, сотни, тысячи, а иногда и несколько миллионов. Степень их развития зависит от условий окружающей среды. Совокупность всех корней одного растения называется корневой системой. Ее составляют разновидности корней: главный, боковые и придаточные.

Главный корень развивается из корешка зародыша при прорастании семени. Боковые корни являются разветвлениями главного или придаточных корней. Придаточные корни образуются на стеблях, у некоторых растений на листьях (на этом свойстве основано размножение черенка ми; окучивание картофеля способствует развитию придаточных корней).

Корневая система, в которой хорошо выражен главный корень, называется стержневой.

Она характерна для большинства двудольных растений (щавель, подсолнечник, клевер). Если зародышевый корешок рано отмирает или рост его приостанавливается, а корневая система состоит из массы придаточных и боковых корней, она носит название мочковатой. Мочковатая корневая система характерна для однодольных и травянистых двудольных растений (хлебные злаки, лук, чеснок, тюльпан).

Размеры корневой системы у разных растений различны. Корни яблони проникают в почву на глубину 3-4 м, а в стороны от ствола — до 15 м, у клевера и пшеницы на глубину до 2 м; у растений водоемов они располагаются близко к поверхности почвы.

У некоторых растений развиваются надземные корни следующих типов:

— воздушные орхидеи) — образуются на стеблях свисают вниз;

— ходульные, (мангровые растения тропиков)- отходят от ствола, достигают Поверхности, почвы и внедряются в нее;

— цепляющиеся (плющ);

— дыхательные (болотные растения тропиков) — поднимаются над поверхностью болота и обеспечивают дыхание растений;

— корни-подпорки (у болотных растений).

По форме корни довольно однообразны: цилиндрические (хрен), конические (одуванчик) или нитевидные (пшеница, подорожник). Внутреннее строение можно рассмотреть на продольном и поперечном срезах корня.

На продольном срезе растущего корня можно выделить следующие зоны: зону деления клеток, зону роста, зону всасывания и зону проведения. Любой корень — главный, боковой или придаточный — растет своей верхушкой, где находится образовательная, ткань (верхушечная меристела), клетки которой интенсивно делятся.

Зона деления (конус нарастания) с мелкими тонкостенными заполненными цитоплазмой клетками прикрыта корневым чехликом (длиной около 1 мм). Его клетки выполняют защитную функцию, выделяют слизь, которая облегчает продвижение корня в почве, и определяют направление роста корня (положительный геотропизм). Клетки корневого -чехлика недолговечны.

Они быстро отмирают, слущиваются и постоянно заменяются новыми. Перестав делиться, клетки зоны деления вытягиваются вдоль оси корня и увеличиваются: в размерах. Они составляют следующую зону — зону растяжения, или роста. На расстоянии 2-3 мм от кончика корня находится зона всасывания, или зона корневых волосков.

Корневые волоски хорошо заметны невооруженным глазом у некоторых проростков (горох, пшеница), имеют вид легкого пушка. Они образуются из клеток первичной покровной ткани корня (эпиблемы). Корневой волосок представляет собой выпячивание (до 10 мм длиной) клетки кожицы корня.

Он покрыт клеточной оболочкой, под которой находятся цитоплазма, ядро, лейкопласты, вакуоль с клеточным соком, митохондрии. Корневые волоски живут 10-20 суток, а затем отмирают. По мере роста корня образуются новые корневые волоски. Проникая между частицами почвы, они всасывают воду и растворенные в ней минеральные вещества.

За зоной всасывания следует зона проведения, по клеткам которой вода с минеральными солями передвигается к стеблю. В этой зоне начинается ветвление главного корня и появление боковых корней.

На поперечном срезе молодого корня определяется первичное его строение: наружный слой — покровно-всасывающая ткань (ризодерма, эпиблема), средний — первичная кора, в центре — осевой цилиндр, или стела. Эпиблема корня – кожица с корневыми волосками — выполняет как покровную функцию, так и функцию всасывания воды и минеральных веществ из почвы.

Первичная кора состоит из экзодермы, мезодермы и эндодермы. Клетки экзодермы расположены плотно, в несколько рядов. Их оболочки пропитаны суберином и лигнином и непроницаемы для воды и газов. Вода и минеральные вещества проходят по пропускным клеткам с тонкими целлюлозными стенками, которые расположены под корневыми волосками.

Мезодерма — это паренхима первичной коры. Ее клетки живые; они выполняют запасающую функцию и проводят воду и минеральные соли от корневых волосков в центральный осевой цилиндр. Эндодерма — это второй слой коры из клеток, расположенных в один ряд. Их стенки могут быть утолщенными или тонкими.

Наружный слой стелы (центрального осевого цилиндра) состоит из клеток перицикла (образовательная ткань, зачатки боковых корней и придаточных почек). В стеле элементы первичной флоэмы чередуются с лучами первичной ксилемы.

У споровых и растений класса Однодольные первичная структура корня сохраняется в течение всей жизни, у голосеменных и двудольных — до появления камбия и начала утолщения корня.

Вторичное строение корня формируется с появлением прослоек камбия из тонкостенных клеток паренхимы центрального цилиндра под участками первичной флоэмы. К центру камбий откладывает клетки вторичной ксилемы (древесины), а к периферии — элементы вторичной флоэмы (луб). В перицикле появляется на пробковый камбий (феллоген), который наружу откладывает клетки вторичной покровной ткани — пробки. Пробка изолирует первичную кору от проводящих тканей, она отмирает и сбрасывается. Корень вторичного строения содержит пробку и вторичную кору, камбий и ксилему с сердцевинными лучами.

Для нормального роста корня необходимо обеспечение его растворами минеральных веществ и в достаточном количестве — водой. Почва должна быть взрыхленной, чтобы в нее свободно поступал воздух, обеспечивая дыхание корней, и достаточно теплой.

Поступление раствора минеральных веществ в корневой волосок происходит благодаря разности их концентраций в клеточном соке и в почве (посредством диффузии и активного транспорта). Далее эти растворы продвигаются по паренхиме от клеток с меньшей сосущей силой к клеткам с большей сосущей силой.

Величина сосущей силы определяется разностью осмотического и тургорного давления. Различие в концентрации солей создает осмотическое давление, которое обусловливает диффузию веществ через клеточную оболочку. Тургорное давление — это давление, которое оказывает живое содержимое клетки на ее оболочку. Движение раствора минеральных солей от корня вверх по сосудам обеспечивается корневым давлением, которое с силой выталкивает раствор из клеток корня в сосуды, и испарением воды листьями.

Растения в теплицах можно выращивать без почвы, на водной среде, содержащей все необходимые им элементы. Такой способ получил название гидропоники. Существует также способ аэропоники — воздушной культуры, когда корневая система находится в воздухе и периодически опрыскивается питательным раствором.

Источник1. Корень

Корни всасывают из почвы воду с растворёнными минеральными солями и обеспечивают ими все органы растения.

Главный корень образуется из зародышевого корешка и появляется первым из семени при его прорастании.

Придаточными называют корни, которые появляются на стеблях, листьях, клубнях, луковицах, корневищах.

Совокупность всех корней растения составляет его корневую систему. В зависимости от того, какие корни в неё входят, различают (2) типа корневых систем:

Стержневая корневая система состоит из одного главного и множества боковых корней. Такая корневая система имеется у одуванчика, щавеля, моркови, свёклы и др.

Мочковатая корневая система образована придаточными и боковыми корнями примерно одинаковых размеров. В такой корневой системе главный корень не развит или отмирает. Мочковатая корневая система имеется у ржи, кукурузы, лука, подорожника и др.

На самом кончике корешка находится корневой чехлик . Он состоит из клеток покровной ткани и защищает самую уязвимую часть корня от механических повреждений. Клетки корневого чехлика живут недолго, они постоянно слущиваются и разрушаются.

Под корневым чехликом расположены клетки образовательной ткани (конус нарастания). Там происходит непрерывное деление клеток. Поэтому этот участок корня называется зоной деления .

За зоной деления находится зона роста (растяжения) . Здесь молодые клетки вытягиваются, в результате чего растут в длину и обеспечивают удлинение корня.

За зоной роста находится зона всасывания , в которой происходит поглощение воды и минеральных веществ корневыми волосками .

Большое количество корневых волосков увеличивает поверхность всасывания. Корневые волоски непосредственно соприкасаются с почвой и поглощают воду и растворённые в ней минеральные вещества. Поэтому при пересадке растений корни надо беречь и перемещать с наиболее возможным количеством окружающей их почвы.

ИсточникКорневые системы

Рассмотрите рисунок (рис. 25). Выясните, что общее у изображенных корней, чем они различаются.

Главный и боковые корни. При прорастании семени первым появляется корень. Его называют главным корнем. Он у растения всегда один и формируется из зародышевого корешка. Главный корень быстро растет вертикально вниз.

Уже в первую неделю на некотором расстоянии от его кончика образуются боковые корни.

Придаточные корни. У многих растений, например у пшеницы, ржи, овса, от нижней части стебля отходят многочисленные тонкие корни. Они появляются позднее главного. У некоторых растений (бегонии, сенполии) корни могут образовываться и на листьях. Корни, которые образуются на стебле и листьях, называют придаточными (рис.

25, 27). На придаточных корнях, как и на главном, образуются боковые корни, которые тоже способны ветвиться.

Рис. 25. Виды корней Рис. 27. Придаточные корни бегонии

Строение корня

На своем протяжении корень не одинаковый, что особенно заметно на его верхушке (кончике) (рис. 26). На некотором удалении от кончика корня находятся корневые волоски, внешне похожие на пушок. Участок корня с корневыми волосками, благодаря которым в корень поступает вода и растворенные в ней минеральные вещества, называют зоной всасывания (рис. 26).

Выше по длине корня корневые волоски отсутствуют. Основная функция этой части корня — проведение воды с растворенными в ней веществами в стебель растения. На этом же участке имеются боковые корни, поэтому его называют зоной проведения и ветвления.

Рис. 26. Строение верхушки корня

Типы корневых систем

Совокупность всех корней какого либо растения называют корневой системой. Выделяют два основных типа корневых систем, которые различаются по форме (рис. 28). Например, у одуванчика и лопуха в корневой системе хорошо развит главный корень. Он значительно толще и длиннее боковых корней, выглядит как стержень.

Такую корневую систему называют стержневой.

Рис. 28. Типы корневых систем

У пшеницы, ржи, кукурузы, подорожника главный корень не выделяется среди придаточных, развит слабо или вовсе отсутствует. Корни образуют как бы пучок, или мочку. Такой тип корневой системы называют мочковатой.

Формирование корневой системы

При повреждении кончика корня, его рост в длину прекращается. Начинает образовываться большое число боковых корней (рис. 29), которые располагаются в верхнем плодородном слое почвы. С учетом этого в сельском хозяйстве при пересадке рассады растений, например капусты, томатов, удаляют кончики главных корней.

Такой прием выращивания растений называют прищипкой, а последующую пересадку растений с помощью палочки (пики) — пикировкой. Чем больше у растения образуется корней, тем больше они могут всасывать воды и растворов веществ, необходимых для его развития.

Рис. 29. Прищипка и пикировка

Увеличить число корней в верхнем почвенном слое можно путем окучивания растений. При окучивании основания побегов засыпают почвой, тогда от них отрастают придаточные корни. Окучивание повышает урожай томатов, перца и других растений (рис. 30).

Рис. 30. Влияние окучивания на развитие корневой системы томата

Растения окучивают влажной почвой после дождя или полива их водой. Первое окучивание проводят при высоте растений не ниже 15–20 см, а второе окучивание — примерно через две недели после первого.

На полях растения окучивают различными окучниками, а на огородах — мотыгами. При окучивании растений одновременно происходит рыхление почвы, создаются хорошие условия для роста корней.

Главный корень, боковой корень, придаточный корень, ветвление корня; корневые системы: стержневая, мочковатая.

1. Какие виды корней по их происхождению различают у растений? 2. Какое строение имеет корень? 3. Какую корневую систему называют стержневой? 4. Какую корневую систему называют мочковатой?

Рассмотрите корневые системы пшеницы и пастушьей сумки. Выясните, какие корни их образуют. Зарисуйте в тетради эти корневые системы и подпишите их названия.

Источник