Мочковатая корневая система

У любого растения обязательно присутствует корневая система, даже у самого примитивного, например, простой травы, что растёт под ногами каждый год. Ибо корни являются критически важной для поддержания жизнедеятельности частью растений. Через корни растения питаются, поглощая из почвы воду и питательные вещества, с помощью них растения держатся в грунте и могут даже вегетативно размножаться.

При этом корни (ввиду места, где они могут развиваться, а таковой является почва) не способны к фотосинтезу. Как и листья, плоды, цветки, корни являются тем, без чего в принципе невозможно представить никакое растение. Однако не у всех растений корневые системы идентично развиты. Корневые системы на самом деле разные.

Одни могут давать растению жить и развиваться в одних условия, другие, соответственно, в других. У некоторых видов корневая система может быть очень развитой, разветвлённой, охватывающей большую площадь и занимающей большой объём. У некоторых растений есть корнеплоды, в коих откладываются запасы полезных и питательных микроэлементов. А у некоторых видов и семейств растений корневая система может быть мочковатой.

BARNYARDGRASS (Echinochloa crus-galli)

Дело вот в чём. У многих растений корневая система состоит из главного корня, от которого расходятся боковые корни, и из придаточных корней, являющимися нередко просто корешками. Это и есть то узнаваемое разветвление корневой системы, оно позволяет растениям и эффективнее держаться в земле (поэтому, например, такие корни могут быть у многолетних растений), и не менее эффективно поглощать воду и питательные вещества, всасывая их из почвы.

Главный корень в таких вот системах хорошо развит, и на фоне других корней выделяется сильнее всего (но не у всех растений, ведь, к примеру, у ряда деревьев боковые корни могут быть приблизительно таких же параметров и функций, что и главный, либо превосходить его в размерах, боковые корни даже выполняют функции главного, заменяя его). Главный корень обязательно присутствует у большинства растений, в нём возможно накапливать ранее поглощённые вещества и микроэлементы. Боковые корни отрастают как от главного корня, так и от придаточных. А вот придаточные отходят от стебля, и они могут быть заметны даже над поверхностью грунта. То есть, отрастать они могут и от подземной части побега, и от надземной.

У растений два основных типа корневых систем. Первый, с главным и боковыми корнями, называется стержневой системой. Вариантом стержневой системы является ветвистая (там, где, как было указано выше, боковые корни выполняют функции главного). А второй тип называется мочковатой системой, и корни в этой системе, прежде всего, придаточные.

Выделяется также и смешанная корневая система, состоящая из всего сразу: и из хорошо развитого главного корня с боковыми, и из придаточных корней. И у мочковатой корневой системы есть свои преимущества. О них важно знать в том числе тем, кто занимается разведением культурных растений.

Корни стержневые и мочковатые

Признаки мочковатой корневой системы

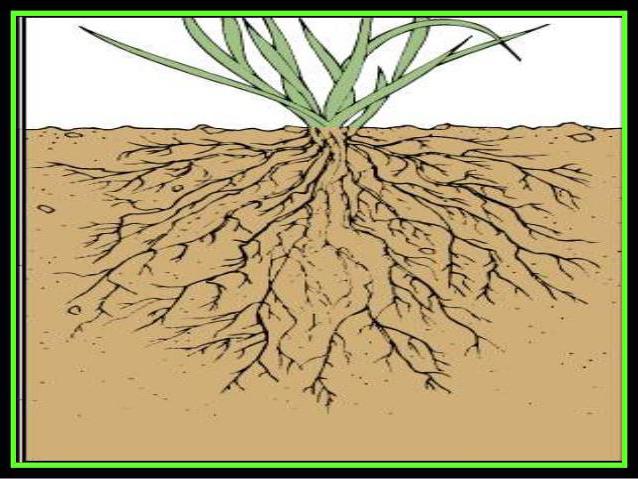

Главный признак мочковатой корневой системы в том, что у неё нет главного корня. Как уже указывалось выше, главным (но не единственным) элементом данного типа корневой системы является пучок придаточных корней. Если главный корень и есть, то он или быстро отмирает, или не получает полноценного развития, хотя он начинает развиваться у всех без исключения растений. Придаточные корни отходят от побега, будь то наземная его часть или подземная, они приблизительно одинаковой длины и толщины (в зависимости от растения). Т

о есть, визуально эту корневую систему не назвать разветвлённой, хотя от придаточных корней могут тоже отрастать боковые. В плане наличия таковых мочковатая система схожа со стержневой, равно как и в плане функций, о чём будет упомянуто далее.

Ещё один признак, который, тем не менее, касается лишь отдельных представителей растительного мира, заключается в том, что мочковатая система связана с видоизменениями побегов, преимущественно подземными. Придаточные корни способны вырастать, например, на луковицах и корневищах. Это не просто так, это имеет прямую связь с основными функциями подобных видоизменений побегов, заключающимися в запасе необходимых для растения элементов и веществ.

Особенности мочковатой корневой системы

Одна из особенностей мочковатой корневой системы непосредственно связана с тем, как эта система формируется у молодого растения. Дело в том, что этот тип корневой системы свойственен однодольным растениям, и редко встречается у двудольных (пример исключений — подорожник, калужница). Но важно знать различия между этими классами растений. Различия эти заключаются в таких элементах растительных эмбрионов, как семядоли.

Дело в том, что у однодольных в семени присутствует лишь одна семядоля (или зародышевый лист), тогда как у двудольных их, соответственно, две. Когда семядоля прорастает, она становится первым эмбриональным листом (или парой листьев) для саженца. Что касается корней, то у двудольных растений из эмбриона вырастает один корешок, который развивается в главный корень. В то же время, у однодольных растений из эмбриона прорастает несколько корешков, они растут до определённого момента из подземной части побега (стебля). Главный корень сильно недоразвит, либо отсутствует совсем.

При этом итоговая длина в зависимости от растения может быть разной: до 10 метров у кукурузы, до 3 метров у других злаков. Но обычно мочковатая корневая система прорастает почти на двухметровую глубину, после чего может широко разрастись вширь. Ещё интересен тот факт, что придаточные корни могут у некоторых растений отрастать от черенков, и с их помощью возможно осуществление вегетативного размножения.

Ещё одной особенностью данного типа корневой системы растений в том, что она встречается у тех видов, что растут в условиях повышенной влажности, но подробнее об этом речь пойдёт чуть дальше. Особенность эта носит и обратный характер: растения с мочковатой системой очень плохо переносят засушливые периоды.

Строение мочковатой корневой системы

Выше уже упоминалось, что данный тип корневой системы, в отличие от стержневой, не имеет главного корня, он образован лишь придаточными, которые вырастают от подземной части стебля, а от них, в свою очередь, могут тянуться боковые корни. Придаточные корни растут лишь до какого-то определённого (в том числе и на генетическом уровне) момента, и в итоге возникает пучок корней одинаковой толщины и длины.

Хотя первоначально главный корень может присутствовать, но в итоге он становится недоразвитым, либо он может быстро отмереть. Главный корень при мочковатой системе не играет важной роли, однако у некоторых видов растений ему на замену приходят подземные видоизменения побега, от которых и могут прорастать придаточные корни.

Функции мочковатой корневой системы

Независимо от типа, корневая система у всех растений осуществляет одни и те же функции. Это: всасывание из почвы воды и минеральных веществ (в том числе растворённых в воде), вегетативное размножение, развитие растения. При этом мочковатая корневая система имеет определённое функциональное преимущество в сравнении со стержневой. И это обусловлено особенностями климата и почвы.

Водный дефицит в грунте (особенно вблизи поверхности) несёт риск гибели растения. И как раз в условиях дефицита влаги и засухи лучше всего чувствуют себя растения не с мочковатой системой, а со стержневой, ведь корни таких растений могут расти глубже и дотягиваться до тех слоёв почвы, где есть вода.

Также система придаточных корней помогает накапливать запасы воды и питательных веществ в подземных видоизменениях побега, например, в луковицах. Накопленные запасы позволяют растению пережить неблагоприятные сезоны года и заново развиться. Иными словами, у отдельных растений мочковатая корневая система участвует и в вегетативном возобновлении.

Чем отличается мочковатая корневая система от других корневых систем

Нужно помнить, что главное отличие мочковатой корневой системы от других (и в первую очередь, от стержневой) — это отсутствие главного корня и разветвлённости и одинаковые размеры придаточных корней (даже с наличием боковых). Но также различия есть и в степени погружения вглубь почвы. Стержневая система прорастает достаточно глубоко, мочковатая же ближе к поверхности, однако способна лучше и плотнее охватывать частицы грунта вокруг себя. Соответственно, большая площадь в верхних слоях грунта (что ближе всего к поверхности) может быть занята мочковатой системой. Всё это работает на большую эффективность поглощения воды.

Есть также различия и функциональные, но их немного. Мочковатая система помогает накапливать запасы в подземных видоизменениях побегов у отдельных растений, а потому способна участвовать в вегетативном возобновлении, тогда как стержневая система даёт растению хорошую опору и даёт возможность лучше держаться в грунте.

Наконец, как уже было упомянуто ранее, различия между мочковатой и стержневой системами ещё и в зависимости от влаги. Засушливые периоды, нехватка воды в почве опасны и губительны для растений с мочковатой системой, требующей большего потребления воды, поэтому для таких растений постоянно увлажнённая почва наиболее комфортна. И наоборот, для растений со стержневой системой влажные условия куда более опасны, и поэтому они легче переносят засушливые периоды и нехватка воды в почве для них не страшна, ведь корни их способны дотянуться до более глубоких слоёв почвы, где точно присутствует влага.

Сходства стержневой и мочковатой корневых систем

Сходства же между корневыми системами имеются всё же в функциональном плане. И стержневая, и мочковатая системы отвечают за питание, получение воды и минеральных веществ из грунта, дают растению возможность вегетативно размножаться, расти и развиваться. Обе системы по-своему способны накапливать питательные элементы: в главном корне — у стержневой, в подземных видоизменениях побега (у отдельных видов растений) — у мочковатой. Ещё одно сходство касается строения: и у той, и у другой корневых систем есть боковые корни. То есть, обеим системам в какой-то мере свойственно ветвление.

Корни, образующие мочковатую корневую систему

Уже было отмечено выше, что мочковатая корневая система состоит преимущественно из придаточных корней. Эти корни могут вырасти и из надземной части побега, и из подземной (а именно, из стеблевой части, а также из подземных видоизменений побега), но их длина и ширина ограничена.

Стоит подробно разобрать строение корней, ведь придаточные, боковые и главный корень не сильно отличаются друг от друга по строению.

У всех корней есть части наподобие корневого чехлика, зоны деления, зоны роста, зоны всасывания и зоны проведения. Корневым чехликом (калиптрой) называется своеобразный напёрсток из клеток, срок жизнедеятельности коих составляет от пяти до девяти дней, они отслаиваются и начинают источать слизь, которая позволяет корню легче проникать в почву и проходить между её частицами.

Осевая часть чехлика, называемая колумеллой, содержит схожие с кристаллами крахмальные зёрнышки, определяющие изгибы корня в земле. Зона деления скрыта за чехликом, она миллиметровой толщины, отличается тёмно-жёлтыми оттенками, её многогранные клетки часто делятся. Толщина зоны роста (растяжения) чуть больше, чем у зоны деления, она светлее и прозрачнее, и в ходе поглощения воды клетки способны растягиваться в длину, покуда клеточные стенки не затвердеют, и благодаря такому растяжению кончики корней могут проникать дальше.

Толщина зоны всасывания (поглощения и дифференциации) уже сантиметровая, она выделяется поверхностной тканью, ризодермой, на которой могут вырастать корневые волоски, что занимаются впитыванием почвенных водных растворов на несколько дней, после чего ниже старых возникают новые. При этом ризодерма может состариться и отмирать после этого, и в это время корень становится немного тоньше, и его покрывает первичная кора, а точнее, её наружная часть; покров корня называется экзодермой.

Что же касается анатомии корня, то и у главного, и у боковых, и у придаточных корней имеются ткани наподобие ризодермы, веламена, экзодермы, первичной коры, а также осевой цилиндр. Ризодерма (по-другому она именуется эпиблемой) является покровной тканью, она покрывает молодые корневые окончания, на ней появляются корневые волоски, и эта ткань принимает участие в поглощении минеральных элементов, при этом в клетках ризодермы много митохондрий, поскольку при всасывании микроэлементов затрачивается немало энергии. Ризодерма из нескольких слоёв называется веламеном, это первичная покровная ткань, материалом которой служат пустотелые клетки с тонкими, но отвердевшими оболочками. Окончательно опробковевшая наружная часть первичной коры, что заменяет отмирающие клетки ризодермы, называют экзодермой.

Сама же первичная кора является рыхлой, и в зоне растяжения она активно позволяет циркулировать по межклетникам газам, нужным для метаболизма и дыхания растения. Через первичную кору также транспортируется вода и растворённые минеральные вещества и соли, они доставляются от ризодермы до осевого цилиндра, также в тканях первичной коры синтезируются метаболиты и накапливаются запасы питательных веществ. Наконец, то, что называется осевым цилиндром, является сложным комплексом, в которых входят проводящая, образовательная и основная ткани. Данная анатомия является универсальной для всех видов корней.

Мочковатая корневая система пшеницы

У тех или иных растений, обладающих мочковатой корневой системой, она имеет соответствующие особенности. Так, у пшеницы есть первичные (или зародышевые, то есть, выходящие из семени) и вторичные (они же узловые, то есть, отходящие от стебля, и к ним и относятся придаточные) корни. Структура очень ветвистая. Большая часть корней пшеницы сосредоточена в том слое почвы, что является пахотным, но некоторые корни способны прорасти вглубь на метр или на полтора метра.

При этом, время, при котором семена пшеницы попали в грунт, напрямую может повлиять на корневую систему. Так, озимая пшеница отличается в разы более мощной корневой системой, в сравнении с яровой. При этом масса корней у мягкой пшеницы больше, чем у твёрдой, однако именно корни твёрдой пшеницы могут глубже прорастать в почву.

Интересно, что с пшеницей связано такое понятие, как узел кущения. Когда пшеница только растёт, и уже видны три-четыре листа растущего побега, подземная часть стебля утолщается. В утолщении накапливаются запасы питательных веществ, необходимые для того, чтобы запустить процесс созревания новых частей растения. Это и есть узел кущения, и из него могут вырасти основной стебель и стебли второго порядка.

Узлы (утолщения) появляются на всём протяжения стебля пшеницы, при этом междоузлия (промежутки между узлами) становятся больше по мере приближения к верхней части. От каждого побега отходит по паре корешков, от которых и разрастается корневая система. При кущении возможно появление колосьев с помощью дополнительных стеблей. Кущение необходимо пшенице, поскольку оно увеличивает шансы растения пережить неблагоприятные условия.

Мочковатая корневая система капусты

Капуста, в отличие от пшеницы, относится к классу двудольных. Но и у неё может развиваться мочковатая корневая система. Но вначале у неё корень представляет собой стержневой корешок с боковыми частями. Позднее от подземной части отходят придаточные корни, которые вырастают в разы длиннее главного корня, и формируют вторичную густую мочковатую систему. В зависимости от того, как посажена капуста — рассадой ли или семенами, корневая система может достигать 70-80 сантиметров или от метра и более соответственно.

Придаточные корни у капусты способны вырасти и из надземной части побега, но если окучивать капусту, то из окученных частей возникают новые корешки, и это позволяет увеличивать объём корневой системы растения. К тому же, корни способны к быстрому восстановлению при повреждениях, и из-за этого растение легко может переносить пересадку.

Растения, имеющие мочковатую корневую систему

Как уже было упомянуто выше, мочковатой корневой системой отличаются преимущественно растения класса однодольных. Такая система есть у злаков (в том числе у культурных наподобие пшеницы, ячменя, овса, ржи, сорных наподобие мятлика, а также кукурузы), лука, чеснока, растений семейства лилейные (в том числе у тюльпана), бархатцев, кокосовой пальмы (и других видов пальм), осоки.

Среди растений класса двудольных мочковатая система встречается редко, но она есть у земляники, лютика ползучего, клевера ползучего. Такого рода корневая система может быть у тех растений, которые осуществляют вегетативное размножение при помощи усов, листьев, корневищ (и которые выделяются подземными видоизменениями побегов, как, к примеру, у картофеля). Также мочковатой является корневая система у подорожника и у папоротников. Последние являются одним из древнейших отделов растений на Земле, отличающихся именно этим типом корневой системы, а ведь они существуют примерно 405 миллионов лет.

Даже некоторые деревья (из семейства двудольных) могут отличаться мочковатой системой. Признаки таковой, к примеру, можно выделить у белой акации, ели, тополя, ольхи, ивы, осины. Ну и чаще всего мочковатая система есть у тех растений, что растут во влажных условиях, на берегах водоёмов и на увлажнённых почвах, и так или иначе нуждающихся в том, чтобы много и быстро впитывать воду из грунта.

ИсточникКакие растения имеют мочковатую корневую систему

Корень необходим для любого растения. Он обеспечивает надежное механическое удерживание в почве, то есть является якорем. Это важный орган, который впитывает в себя воду и минеральные вещества и снабжает ими растение. От него зависит жизнь и развитие живого организма.

Существует несколько типов подземной части представителей царства флоры, среди которых можно выделить мочковатую корневую систему. Каковы ее особенности, какие растения ее обладают?

Что из себя представляет корневая система

Любое растение, независимо от размеров, не может обойтись только одним корнем. Корневая система постоянно растет, формируя сложную систему, состоящую из отростков трех типов: главного, придаточных и боковых. Главным является тот, что берет свое начало от зародышевого корня. Боковые появляются на всех элементах системы. Придаточные развиваются на стебле и на листьях.

Все растения можно разделить на два класса – имеющие стержневую или мочковатую корневую систему. В стержневой главный корень значительно отличается от других. Он длинней и толще остальных, которые в разы уступают ему в размерах. А в мочковатой все корни выглядят практически одинаково.

Вся система сформирована за счет хорошо развитых боковых и придаточных отростков, главный же ничем от них не отличается. Главный корень появляется первым, но по мере роста растения он перестает развиваться или отмирает.

Основная задача наиболее старых корней — надежно удерживать растение в земле. Они также выступают в роли проводника, снабжающего поверхностную часть растения жизненно необходимыми элементами. Обязанностью более молодых и тонких корешков является вбирание в себя воды и полезных веществ из грунта.

Растения с мочковатой корневой системой

Мочковатую корневую систему имеют все растения, относящиеся к однодольным. К ним относятся злаковые культуры: пшеница, ячмень, кукуруза, рожь. Аналогичной системой обладают лук и лилейные растения, их корни растут из луковиц.

Несмотря на то что мочковатая корневая система характерна для однодольных растений, есть некоторые представители двудольных с аналогичным строением подземной части. Например, подорожник. Хотя есть мнения, что он скорее обладает смешанным типом, так как в молодом возрасте у него есть наблюдается главный корень. Он со временем отмирает, а боковые начинают развиваться все больше. Аналогичной системой обладает подсолнух и еще некоторые растения.

Особенность корневой системы у деревьев

Мочковатая корневая система характерна для деревьев, произрастающих на тяжёлых типах грунта — там, где земля содержит много воды близко к поверхности. Кроме того, часто встречается у древесных растений, произрастающих на склонах. Подобные условия оказывают влияние на формирование корней.

Наиболее важным становится обеспечение устойчивости, чем добыча питания, которое в достатке можно найти в поверхностном слое почвы. Мочковатую корневую систему имеют белая акация, ель, осина, ива, ольха, тополь. Если корневая система развита недостаточно хорошо или часть ее по каким-то причинам повреждена, в таком случае повышается вероятность падения дерева при сильных порывах ветра. Оно будет просто вырвано из земли с частью корней.

Деревья со смешанным типом корневой системы

Существует большое количество деревьев, которые обладают смешанным типом подземной части.

Развитую мочковатую корневую систему имеют растения: яблоня, береза, рябина, клён, бук. Но при этом они имеют неплохо развитый центральный корень. Корневая система этих древесных растений адаптируется к условиям грунта, где они произрастают. Поэтому экземпляры, растущие в разных условиях, могут не иметь идентичной корневой системы.

У одних может быть больше развит стержневой корень. А у других скорее мочковатая корневая система за счет лучшего развития боковых корней.

Глубина залегания

Большая часть однолетних растений не может похвастаться большой глубиной залегания корней. Это им не нужно, все минералы и влага, необходимые для роста, находятся на поверхности. Поэтому они редко проникают в почву глубже 30 см.

Мочковатая корневая система злаковых растений имеет более глубокое залегание. Часть корней достигает глубины 2 метра. У клевера очень глубоко уходят корни вглубь, достигая отметки в 3 метра. У деревьев корни могут достигать глубины от 10 метров и больше.

А у верблюжьей колючки, которая растёт в пустыне, где воду на поверхности практически не найти, корни прорастают на глубину, превышающую 15 м.

Диаметр корневой системы

Корневая система развивается не только по направлению вниз, но и горизонтально. Ее размер зависит от места произрастания, размера самого растения. Так как корни развиваются на протяжении всего жизненного цикла организма, то у деревьев за несколько десятков лет она развивается намного сильнее, чем у однолетних растений. Поэтому, чтобы лучше фиксировать дерево в земле, диаметр корневой системы может быть больше диаметра кроны в 3-5 раз. В некоторых случаях может быть меньше или больше.

Так как обычно двудольные растения обладают стержневой корневой системой, а однодольные – мочковатой, то, зная признаки каждого типа, можно понять, какие растения имеют мочковатую корневую систему, а какие — стержневую. Но в обоих случаях встречаются исключения. Кроме того, существуют растения с измененными корнями, например, клубни у картофеля.

ИсточникМочковатая корневая система

- Мочковатая корневая система — корневая система, представленная в основном придаточными корнями, у которой не выделяется главный корень.

Такой вид корневых систем имеют, например, следующие растения:

* Кокосовая пальма (Cocos nucifera)

* Бархатцы (Tagetes sp.)

Связанные понятия

Яру́тка полева́я (лат. Thláspi arvénse) — однолетнее травянистое растение, вид рода Ярутка (Thlaspi) семейства Капустные (Brassicaceae).

Земляни́ка восто́чная (лат. Fragária orientális) — вид растений рода Земляника семейства Розовые (Rosaceae).

Очи́ток е́дкий (лат. Sédum ácre) — многолетнее травянистое суккулентное растение , вид рода Очиток (Sedum) семейства Толстянковые (Crassulaceae), типовой вид этого рода.

Клопо́вник му́сорный, также воню́чник, ве́ничник (лат. Lepídium ruderále) — как правило, однолетнее травянистое растение, вид рода Клоповник (Lepidium) семейства Крестоцветные (Cruciferae).

Лю́тик ползу́чий (лат. Ranunculus repens) — растение семейства Лютиковые, вид рода Лютик, произрастающее в Европе, Азии и Северо-Западной Африке. Растёт на влажных, затенённых, наносных почвах: по берегам рек и озёр, на влажных лугах, в кустарниковых зарослях, на лесных болотах, по полям и огородам.

Упоминания в литературе

Корневая система развивается в основном в верхнем, пахотном, слое почвы на глубине до 60—70 см. Такое расположение характерно для мочковатой корневой системы . При размножении картофеля семенами образуется главный корень с боковыми ответвлениями. В таком случае он может проникать на глубину до 150 см. В уплотненных почвах корневая система развивается плохо, распространяясь в стороны на 50—60 см.

Связанные понятия (продолжение)

Подле́сник (лат. Sanícula) — род многолетних или двулетних травянистых растений семейства Зонтичные (Apiaceae). Научное название рода происходит от лат. sanare, что означает «заживать», «исцелять».

Глоксиния (лат. Gloxinia) — род растений семейства Геснериевые (Gesneriaceae). Назван в честь немецкого или эльзасского ботаника и врача Беньямина Петера Глоксина (1765—1794).

Недотро́га (лат. Impátiens) — род цветковых растений семейства Бальзаминовые (Balsaminaceae). Род включает около 500 видов, широко распространённых в Северном полушарии и тропиках.

Бу́тень (лат. Chaerophýllum) — род дву- или многолетних травянистых растений семейства Зонтичные (Apiaceae). Ареал рода — регионы с умеренным климатом Евразии и Северной Америки.

Перло́вник (лат. Mélica) — род длиннокорневищных трав семейства Злаки. Представители рода встречаются в регионах с умеренным климатом почти по всей планете.

А́истник, или Гра́бельник (лат. Eródium) — род невысоких травянистых растений, изредка полукустарников, из семейства Гераниевые (Geraniaceae).

Щаве́ль шпина́тный (лат. Rúmex patiéntia) — многолетнее травянистое растение; типовой вид рода Щавель семейства Гречишные (Polygonaceae).

Володу́шка (лат. Bupleúrum) — род растений семейства Зонтичные (Apiaceae), распространённых преимущественно в Евразии и Северной Африке.

Смолёвка обыкнове́нная, или хлопу́шка (лат. Siléne vulgáris) — многолетнее травянистое растение, вид рода Смолёвка (Silene) семейства Гвоздичные (Caryophyllaceae).

Звездча́тка дубра́вная (лат. Stellária nemórum) — многолетнее травянистое растение, вид рода Звездчатка (Stellaria) семейства Гвоздичные (Caryophyllaceae).

Голубогла́зка, или Сисюринхий, или Сизири́нхий (лат. Sisyrínchium) — род многолетних травянистых растений семейства Ирисовые (Iridaceae).

Белокопы́тник гибри́дный (лат. Petasítes hýbridus) — многолетнее травянистое растение, наиболее известный вид из рода Белокопытник.

Эвкалипт кровяно-дисковый (лат. Eucalyptus haemastoma) — вечнозелёное дерево, вид рода Эвкалипт (Eucalyptus) семейства Миртовые (Myrtaceae).

Куку́шкин цвет обыкнове́нный (лат. Lýchnis flos-cúculi) — вид двудольных цветковых растений, включённый в род Зорька (Lychnis) семейства Гвоздичные (Caryophyllaceae). По другой классификации, относится к роду Смолёвка (Silene) в широком понимании, ранее выделялся в отдельный род Кукушкин цвет (Coccyganthe).

Ворся́нковые (лат. Dipsacoideae) — подсемейство двудольных растений, входящее в семейство Жимолостные (Caprifoliaceae).

Очере́тник (лат. Rhynchóspora) — род многолетних травянистых растений семейства Осоковые (Cyperaceae).

Пупа́вка (лат. Ánthemis) — род травянистых растений, изредка полукустарничков, семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).

Ясме́нник (лат. Aspérula) — род многолетних или однолетних травянистых растений семейства Мареновые (Rubiaceae).

Гвозди́ка травя́нка (лат. Diánthus deltoídes) — вид многолетних травянистых растений рода Гвоздика семейства Гвоздичные (Caryophyllaceae).

Черноголо́вка обыкнове́нная (лат. Prunélla vulgáris) — растение семейства Яснотковые (Lamiaceae), типовой вид рода Черноголовка. В ряде источников упоминается как горловинка, или горлянка.

Эльсго́льция ресни́тчатая, или Эльшо́льция реснитчатая (лат. Elshóltzia ciliáta) — вид однолетних травянистых растений рода Эльсгольция (Elsholtzia) семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Асти́льба, или Астильбе (лат. Astilbe) — род многолетних растений семейства Камнеломковые (Saxifragaceae). Некоторые виды известны как «ложная спирея» или «ложный козлобородник».

Ятры́шник мелкото́чечный (лат. Órchis punctulata) — многолетнее травянистое растение рода Ятрышник (Orchis) семейства Орхидные (Orchidaceae).

Филлокладии (от греч. φύλλων — лист и κλάδος — ветвь, побег) — видоизменённые побеги растений, у которых стебли приобретают листовидную форму и выполняют функцию фотосинтеза, а листья редуцированы и представлены чешуйками, расположенными по краям или на поверхности филлокладия. В пазухах этих чешуевидных листьев развиваются соцветия или одиночные цветки. Одни морфологи растений относят к филлокладиям только плоские листоподобные побеги, быстро заканчивающие свой рост, а долго растущие называются.

Валериа́новые (лат. Valerianoideae) — подсемейство однолетних и многолетних растений семейства Жимолостные (Caprifoliaceae), распространённых главным образом в умеренных областях Америки, Евразии и Африки.

Проле́сник (лат. Mercuriális) — род однолетних или многолетних травянистых растений семейства Молочайные (Euphorbiaceae).

Вене́чник ветви́стый, или Анте́рикум ветви́стый (лат. Anthericum ramosum) — вид многолетних травянистых растений рода Венечник (Anthericum) семейства Спаржевые (Asparagaceae). Типовой вид своего рода.

Души́стый колосо́к, пахучеколо́сник, душистоколо́сник, желтоцветник, желтостебельник (лат. Anthoxánthum) — род растений семейства Злаки (Poaceae).

Пеллиония (лат. Pellionia) — род цветковых растений семейства Крапивные (Urticaceae). Род включает в себя более 20 видов вечнозелёных многолетних травянистых растений и полукустарников, широко распространенных в тропических и субтропических областях Юго-Восточной Азии.

Ветроопыление, или анемофилия (от греческого ανεμος — ветер, φιλια — любовь, дружба) — перенос пыльцы с одного растения на другое с помощью ветра, вид перекрёстного опыления.

Овся́ница гига́нтская, или исполи́нская (лат. Festúca gigántea) — травянистое растение, вид рода Овсяница семейства Злаки (Gramineae).

Виногра́довник, или Ампело́псис (лат. Ampelópsis), — род цветковых растений семейства Виноградовые (Vitaceae).

Амара́нт запроки́нутый, или Щири́ца запрокинутая, Подсвекольник (лат. Amaránthus retrofléxus) — однолетнее травянистое растение, вид рода Щирица (Amaranthus) семейства Амарантовые.

Эмерге́нцы (нем. emergenz — появление, от лат. emergо — появляюсь, выхожу) — особые выросты на поверхности эпидермиса растений, в формировании которых, кроме кожицы, принимают участие и лежащие под ней клетки.

Петро́в крест, или чешу́йник, или потаённица, или царь-трава́ (лат. Lathraéa) — род растений семейства Заразиховые (ранее включался в Норичниковые).

Эвкалипт обильноцветковый (лат. Eucalyptus polyanthemos) — вечнозелёное дерево, вид рода Эвкалипт (Eucalyptus) семейства Миртовые (Myrtaceae).

Боя́рышник азаро́ль (лат. Crataēgus azarōlus) — кустарник или небольшое дерево, вид рода Боярышник (Crataegus) семейства Розовые (Rosaceae).

Ресупинация — (перекручивание, закручивание) (англ. resupination) — ботанический термин, производное от (лат. supinare) означает «поворачивать вокруг горизонтальной оси», «переворачивать», «опрокидывать» например повернуть руку ладонью вверх.

Ске́рда (лат. Crépis) — род, как правило, однолетних растений семейства Астровые (Asteraceae), встречающихся вокруг жилья у дорог, на опушках негустых лесов, на залежных землях и пустошах.

Крыжовниковые (лат. Grossulariaceae) — семейство двудольных цветковых растений порядка Камнеломкоцветные. Большинство современных публикаций рассматривает семейство как монотипное, включающее единственный род Смородина (Ribes), содержащий около 190 видов.

Исто́д (лат. Polýgala) — двудольные многолетние травы, полукустарники или кустарники; род семейства Истодовые (Polygalaceae).

Эхме́я (лат. Aechmea) — род многолетних травянистых растений семейства Бромелиевые (Bromeliaceae), распространённых в Центральной Америке и Южной Америке.

ИсточникКакие растения имеют мочковатую корневую систему? Типы корневой системы растений

Корень, являясь важнейшим органом, выполняет ряд незаменимых функций и достаточно разнообразен по особенностям строения. Без него жизнь растительных организмов практически была бы невозможна. В нашей статье подробно будет рассмотрена мочковатая корневая система: у каких растений она развивается, какие характерные черты имеет и как помогает адаптироваться организмам к постоянно меняющимся условиям окружающей среды.

Что такое корень

Корень представляет собой подземный орган растения. Очевидно, что у растений он не в единственном числе. И действительно, все корни одного организма отличаются по внешнему виду и особенностям развития. Различают три типа подземной части растений: главный, боковой и придаточный. Различить их не составит особого труда. Главный корень у растения всегда один.

Он выделяется на фоне остальных размером и длиной. На нем растут боковые корни. Они достаточно многочисленны. А если корни растут прямо от побега, то они являются придаточными.

Функции корня

Без корня растение погибнет, поскольку его функции действительно жизненно важные. Прежде всего, это закрепление организмов в почве, обеспечение минерального питания и восходящего тока воды. При необходимости многие растения образуют видоизменения корня. Например, свекла, морковь и редис формируют корнеплоды. Это утолщения главного корня.

В них накапливаются вода и запас необходимых веществ для переживания неблагоприятных условий.

Типы корневых систем

Корня одного типа растению недостаточно. Ведь от функционирования этого органа зависит жизнь всего организма. Поэтому у растения формируются корневые системы, состоящие из нескольких типов подземных органов. Они более эффективны. Основные типы корневых систем — это стержневая и мочковатая. Их основное отличие заключается в особенностях строения.

К примеру, мочковатую корневую систему отличает маленькая глубина проникновения, а стержневая, наоборот, позволяет растениям получать воду со значительных глубин.

Стержневая корневая система

Само название данной структуры характеризует особенности ее строения. У нее есть ярко выраженный главный корень. Этим стержневая корневая система отличается от мочковатой. Благодаря этому растения, обладающие данной структурой, способны доставать воду с глубины в несколько десятков метров. От главного корня отходят боковые, что увеличивает поверхность всасывания.

Строение мочковатой корневой системы

Мочковатая корневая система состоит только из корней одного типа — придаточных. Они растут прямо от надземной части растения, поэтому образуют пучок. Обычно все они одной длины. Причем главный корень в начале развития все-таки вырастает. Однако впоследствии он отмирает.

В результате остаются только те корни, которые отрастают от самого побега. Такой пучок в большинстве случаев достаточно мощный. Попробуйте вырвать руками растение пшеницы из влажной почвы — и вы увидите, что для этого необходимо приложить значительную силу. Иногда на придаточных корнях могут развиваться и боковые, что еще больше увеличивает диаметр, занимаемый данной системой.

Какие растения имеют мочковатую корневую систему

В процессе эволюции данная структура впервые появляется у представителей высших споровых растений — папоротниковидных, плаунов и хвощей. Поскольку у большинства из них тело представлено подземным видоизменением побега, а именно корневищем, от него отрастают придаточные корни. Это большой шаг вперед в филогенезе растительных организмов, поскольку водоросли и другие представители споровых имели только ризоиды. Эти образования не имели тканей и выполняли лишь функцию прикрепления к субстрату.

Мочковатую корневую систему имеют и все растения, которые относятся к классу Однодольные. Наряду с отсутствием камбия, дуговым или параллельным жилкованием и другими признаками, это является их систематическим признаком. Данный класс представлен несколькими семействами. Например, у Лилейных и Луковых образуется характерное видоизменение побега.

Это утолщенный подземный стебель, в котором запасаются вода и все необходимые минеральные вещества. Он называется луковица. От нее и отрастают пучки придаточных корней. Рис, пшеница, кукуруза, рожь, ячмень являются представителями семейства Злаковые. Для них также характерна мочковатая корневая система. Примеры этой структуры — это также георгин, аспарагус, батат, чистяк.

Их придаточные корни в значительной степени утолщены и приобретают клубневидную форму. В них также накапливаются питательные вещества. Называются такие видоизменения корневыми клубнями. Опорные, дыхательные, присоски и прицепки также отрастают от побега. Поэтому их также можно считать видозменением мочковатой корневой системы.

Например, лианы при помощи корней-прицепок могут расти даже на вертикальной поверхности. А орхидеи впитывают влагу прямо из воздуха. Это осуществляют придаточные дыхательные корни. Особое видоизменение образуется у кукурузы. Это опорные корни.

Они окружают нижнюю часть стебля и поддерживают мощный побег с тяжелыми плодами-початками.

Преимущества и недостатки мочковатой корневой системы

Итак, мочковатая корневая система имеет ряд характерных особенностей. Она характерна для растений класса Однодольные: семейств Злаковые, Луковые и Лилейные. Данная структура состоит из придаточных корней, которые отрастают от побега пучком, занимая значительную площадь.

ИсточникМочковатая корневая система

Мочковатая корневая система — корневая система, представленная в основном придаточными корнями, у которой не выделяется главный корень.

Такой вид корневых систем имеют, например, следующие растения:

- (Cocos nucifera) (Pteridophyta) (Trifolium repens) (Tagetes)

В целом мочковатая корневая система характерна для подавляющего большинства однодольных. Среди двудольных мочковатая корневая система есть, например, у подорожника. У многих двудольных растений (клевер ползучий. лютик ползучий, живучка ползучая, земляника и др.) мочковатая корневая система развивается у растений, появившихся в результате вегетативного размножения усами, корневищами, листьями и т.п.

Ссылки

- plants with 4 types of roots

- Найти и оформить в виде сносок ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное.

- Дополнить статью (статья слишком короткая либо содержит лишь словарное определение).

- Добавить иллюстрации.

- Корень

Wikimedia Foundation . 2010 .

Полезное

Смотреть что такое «Мочковатая корневая система» в других словарях:

мочковатая корневая система — корневая система, состоящая из относительно большого количества одинаково развитых придаточных корней, среди которых не заметна слабо развитая система главного корня … Анатомия и морфология растений

КОРНЕВАЯ СИСТЕМА — совокупность корней одного растения, общая форма и характер крой определяются соотношением роста главного, боковых и придаточных корней. При преобладающем росте гл. корня образуется стержневая К. с. (люпин, хлопчатник и др.), при слабом росте или … Биологический энциклопедический словарь

корневая система — растений: 1 стержневая; 2 мочковатая; 3 смешанного типа. корневая система, совокупность корней одного растения, образующаяся в результате их ветвления. Различают систему главного корня (большей частью стержневую по форме),… … Сельское хозяйство. Большой энциклопедический словарь

КОРНЕВАЯ СИСТЕМА — совокупность корней одного Растения. При преобладающем росте главного корня стержневая корневая система (у люпина, хлопчатника), при сильном развитии придаточных корней мочковатая (у лютика, подорожника, всех однодольных). Растения с развитой… … Большой Энциклопедический словарь

корневая система — совокупность корней одного растения. При преобладающем росте главного корня стержневая корневая система (у люпина, хлопчатника), при сильном развитии придаточных корней мочковатая (у лютика, подорожника, всех однодольных). Растения с развитой… … Энциклопедический словарь

КОРНЕВАЯ СИСТЕМА — совокупность корней одного р ния. При преобладающем росте гл. корня стержневая К. с. (у люпина, хлопчатника), при сильном развитии придаточных корней мочковатая (у лютика, подорожника, всех однодольных). Р ния с развитой К. с. используют для… … Естествознание. Энциклопедический словарь

КОРНЕВАЯ СИСТЕМА — совокупность корней одного растения, образующаяся в результате их ветвления. Различают систему главного корня (б.ч. стержневую по форме), к рая развивается из корешка зародыша и состоит из гл. корня и боковых корней разных порядков (у большинства … Сельско-хозяйственный энциклопедический словарь

КОРНЕВАЯ СИСТЕМА — совокупность подземных корней у растений. У цветковых растений различают два основных типа К. с.: стержневая (состоит из главного и боковых корней) и мочковатая, или кистевая (главный корень слабо развит или рано отмирает, придаточные корни… … Словарь ботанических терминов

Корень — I Корень (radix) один из основных вегетативных органов листостебельных растений (за исключением мхов), служащий для прикрепления к субстрату, поглощения из него воды и питательных веществ, первичного превращения ряда поглощаемых веществ,… … Большая советская энциклопедия

Корень — У этого термина существуют и другие значения, см. Корень (значения) … Википедия

Источник