Корнеальный (роговичный) Р. вызывается легким прикосновением ватой или мягкой бумажкой к роговой оболочке глаза. В ответ наступает смыкание век. Афферентной частью рефлекторной дуги в данном случае является первая ветвь тройничного нерва, эфферентной — лицевой нерв. Следовательно, дуга Р. замыкается на уровне ствола головного мозга.

Для корнеального Р. характерно большое постоянство. Последний вызывается у детей первых дней жизни, при этом сокращение круговой мышцы глаза может носить тонический характер.

Снижение или отсутствие Р. наблюдается при нарушении целостности чувствительной или двигательной части рефлекторной дуги — при патологических процессах в области ствола головного мозга, невритах лицевого нерва, выраженном повышении внутричерепного давления. Р. не вызывается во время наркоза и в коматозном состоянии больного.

Р. конъюнктивальный вызывается раздражением конъюнктивы. Ответная реакция и рефлекторная дуга те же, что и при корнеальном Р. Для данного Р. характерно большое непостоянство, и поэтому особого диагностического значения он не имеет, за исключением случаев одностороннего отсутствия. У детей первых 3 лет жизни этот Р. вызывается хорошо, а в дальнейшем может отсутствовать или быть слабо выраженным.

рефлексы орального автоматизма

Р. глоточный вызывается прикосновением шпателем или другим предметом к слизистой оболочке глотки. В результате появляются рвотные движения, иногда кашель. Рефлекторная дуга Р. проходит через чувствительные и двигательные ветви и ядра языкоглоточного и блуждающего нервов. У детей первых месяцев жизни этот Р., как правило, хорошо выражен.

В дальнейшем может наступить снижение .или отсутствие его у практически здоровых лиц. Отсутствие глоточного Р. в сочетании с другими симптомами (гнусавая речь, поперхивание жидкой пищей и др.) указывает на наличие бульварного паралича (патологические процессы в области каудальных отделов ствола головного мозга, полиневриты и т. д.).

Р. мягкого неба вызывается прикосновением шпателем к слизистой оболочке мягкого неба. Последнее приподнимается, возможны рвотные движения. Рефлекторная дуга и физиологическая значимость Р. такие же, как и у глоточного Р., однако он более непостоянен, особенно после 3 лет жизни.

Все расположенные на сервере материалы являются собственностью их авторов. Любое воспроизведение, копирование с целью коммерческого использования этих материалов должно согласовываться с авторами материалов.

Источник: www.inventech.ru

Невропатология — тесты для Педкампус

2. Укажите специфические симптомы эпилепсии:

• наблюдаются перманентность настроения

• постоянное стремление угождать и льстить некоторым окружающим

• излишняя обстоятельность и аккуратность

• больные эмоционально неустойчивы

3. Выпадение тактильной чувствительности — это:

• аналгезия

• гипостезия

Рефлекс паралича при страхе — погашение через магнитотерапию и подбор биохимии

• астерогнозия

• анестезия

4. В чем состоит предназначение миелиновой оболочки?

• сохраняет информацию в краткосрочном периоде

• сохраняет информацию в долгосрочном периоде

• повышает степень дифференцированности нервных импульсов

• повышает скорость проведения нервных импульсов

5. Периферическиий отдел обонятельного мозга включает:

• зубчатую и сводчатую извилины

• гиппокамп

• обонятельные луковицы

• обонятельный нерв

6. К периферической нервной системе относятся:

• спинномозговые нервы

• черепные нервы

• спинной мозг

• нервные сплетения

7. В каком возрасте манипулирование получает главную роль в развитии деятельности ребенка?

• 11-12 месяцев

• 3-4 месяца

• 5-6 месяцев

• 9-10 месяцев

8. Функция затылочной доли связана с:

• анализом и синтезом речевых звуков

• восприятием зрительной информации

• с восприятием слуховых, вкусовых, обонятельных ощущений

• механизмами памяти

9. Основной структурно-функциональной образующей («строительной») единицей нервной системы является:

• нервное окончание

• сплетения нервов

• головной мозг

• нейрон

10. Наука о структуре и функциях нервной системы это:

• психодиагностика

• невропатология

• биология

• неврология

11. Экстрапирамидные нарушения проявляются в следующем:

• изменении мышечного тонуса

• нарушении координации движений

• нарушении равновесия тела в покое

• нарушении двигательной активности

12. Невропатология занимается изучением (укажите все аспекты):

• причины заболеваний нервной системы

• распространенности заболеваний нервной системы в различных климатографических зонах

• механизмы развития болезней

• симптомы поражения различных отделов центральной, но не периферической нервной системы

13. Корнеальный рефлекс вызывается:

• раздражении кожи живота

• при прикосновении к области конъюнктивы глазного яблока

• при прикосновении шпателем или ложечкой к задней стенке зева

• при раздражении над радужной оболочкой глаза

14. Дрожание кисти и всей руки по мере приближения пальца к носу в процессе пальценосовой пробы свидетельствует о поражении:

• гипофиза

• спинного мозга

• коры головного мозга

• мозжечка

15. Если человек не может попасть пяткой в колено и провести ею по голени или делает это движение с трудом и неточно, то это свидетельствует о поражении:

• спинного мозга

• вестибулярного аппарата

• гипофиза

• мозжечка

16. В сравнение со спинным мозгом взрослого спинной мозг у новорожденного (в относительном сравнении):

• короче

• не отличается (при относительном сравнении)

• длиннее

17. Статическая атаксия — это:

• нарушение равновесия при стоянии и ходьбе

• нарушение равновесия при ходьбе

• нарушение равновесия при стоянии

• спорадическое нарушение равновесия при стоянии и ходьбе

18. Что представляет собой анамнез?

• опережающее психологическое развитие ребенка

• вид нарушения психологического развития ребенка

• психологическое расстройство

• информация, получаемая при медицинском обследовании путём расспроса самого обследуемого или других лиц

19. Затылочная доля коры больших полушарий у новорожденного имеет относительно . чем у взрослого, размеры. Укажите пропущенное слово.

• меньшие

• большие

• равные

20. Повышенная чувствительность — это:

• терманестезия

• батианестезия

• астерогнозия

• нет правильного ответа

Источник: kursar.plus

Презентация на тему Движения и их расстройство

Слайд 2Движения делятся на

Рефлекторные – безусловные реакции, которые возникают в ответ

на различные раздражители (свет, звук и др, включая растяжение мышц)

Произвольные

– ходьба, устная и письменная речь

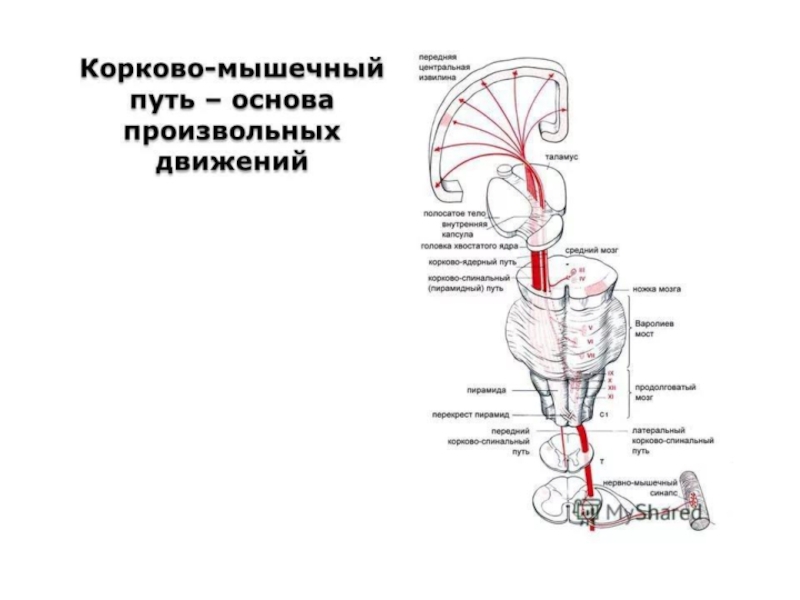

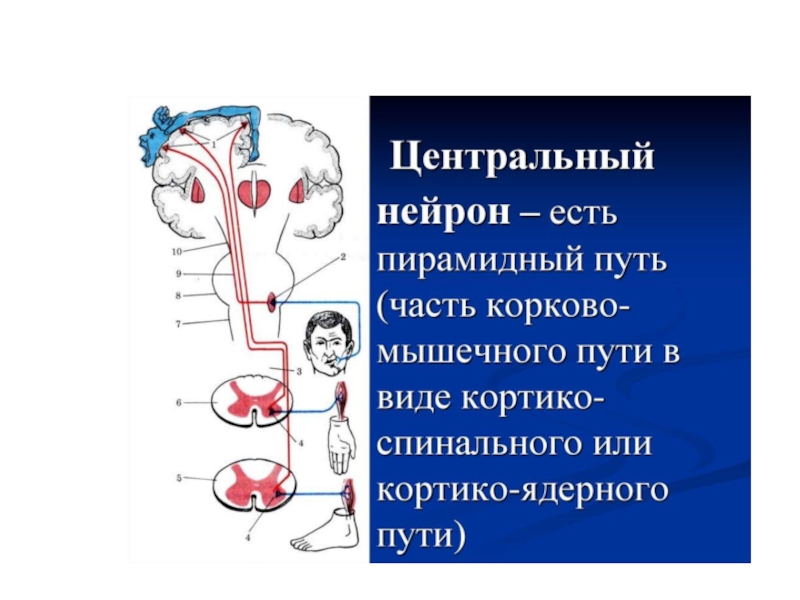

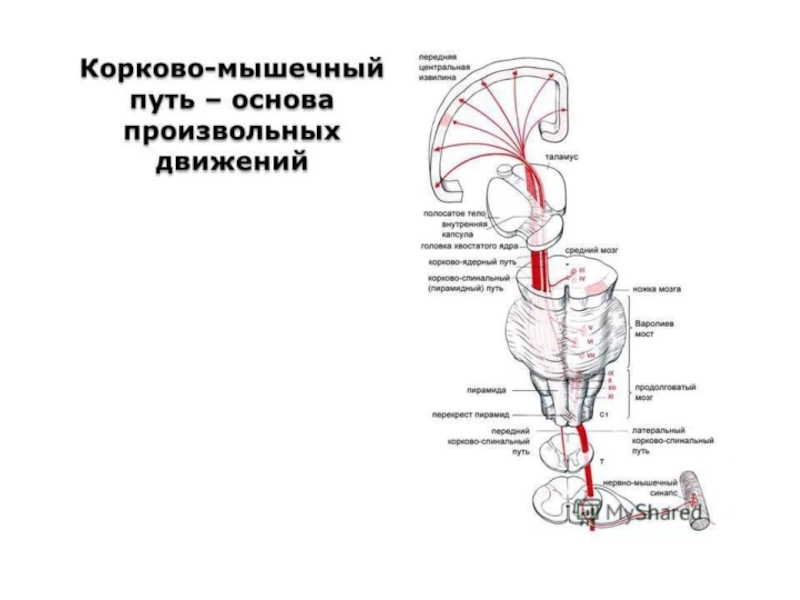

Слайд 3Путь от коры до периферии

Тело первого нейрона – кора прецентральной

извилины (центральный или верхний двигательный нейрон)

Его аксоны идут ко второму

нейрону – периферическому (нижнему)

Этот путь называют корково-мышечный

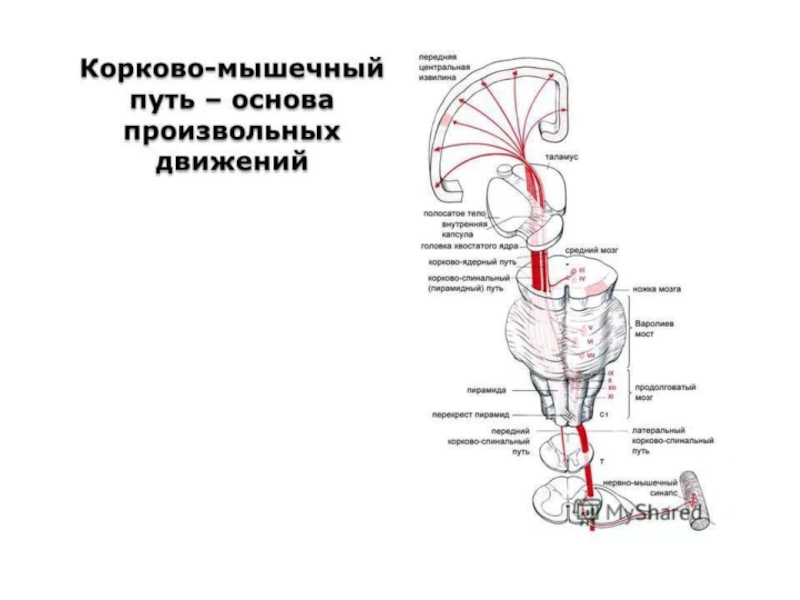

Слайд 4

Слайд 5Пирамидная система

Совокупность всех центральных двигательных нейронов и их аксонов

V слой

прецентральной извилины и парцентральная долька (нейроны – клетки Беца)

Слайд 6Совокупность периферических нейронов

Двигательная эффекторная часть ствола мозга и спинного мозга

Слайд 7Пирамидная система

Посредством сегментарного аппарата и мышц приводит программу движения

в действие

При повторном выполнении произвольное движение может становиться стереотипным, то

есть, автоматическим (переключается на экстрапирамидную систему)

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10Волокна пирамидной

системы образуют

колено и прилегающую

часть задней ножки

внутренней капсулы

Колено – пути к

двигательным ядрам черепных нервов

Задняя ножка

– к спинному мозгу

Слайд 11Из внутренней сумки пирамидный путь

Идет в ножки мозга, затем в

мост

Частичный перекрест в продолговатом мозге тех волокон, которые идут к

черепным нервам (синапс с двигательными ядрами)

Другая часть идет образует синапсы с клетками ядер с той же стороны

Обеспечивается двусторонняя корковая иннервация для глазодвигательных, жевательных мыщц, мыщц глотки и гортани

Слайд 12Кортиконуклеарные волокна

Для мышц нижней половины лица и языка почти

полностью переходят на противоположную сторону – эти мышцы иннервируются из

коры противоположного полушария

Слайд 13

Слайд 14Корково-спинномозговые волокна

Образуют пирамиды (утолщения) продолговатого мозга

На границе продолговатого и спинного

мозга образуют перекрест и часть волокон (80%) идет вниз в

боковом канатике спинного мозга (латеральный или перекрещенный пирамидный путь)

20% волокон идет по своей стороне в переднем канатике (прямой пирамидный путь)

Слайд 15

Слайд 16Пирамидный путь

Корково-ядерные волокна переходят на противоположную сторону на разных уровнях

мозгового ствола

Корково-спинальные — на границе с продолговатым и спинным мозгом

Каждое

из полушарий управляет противоположной половиной сегментарного аппарата и противоположной половиной мышечной системы

Слайд 17Корково-спинномозговые волокна

На все своем пути отдают волокна к сегментарному аппарату

(к мотонейронам передних рогов и вставочным нейронам)

Аксоны этих нейронов в

составе передних корешков спинно-мозговых нервов сплетений периферических нервов идут к мышце

Слайд 18Исследование пирамидной системы

Слайд 19Схема оценки

Оценка походки, осанки, как пациент стоит, садится, какие движения

совершает

Объем активных и пассивных движений

Мышечный тонус

Мышечная сила

Физиологические рефлексы

Патологические рефлексы

Слайд 20Объем движений

Активных – выполняет сам больной

Движения сгибания, разгибания и

ротации в каждом суставе

Пассивных – проверяет врач

объема движений в суставах

Избыточный объем движений в суставах

Слайд 21Ограничение объема движений в суставах

Это не только патология движения

Это —

еще и патология суставов, связок и мышц

Слайд 22Для оценки мышечной силы

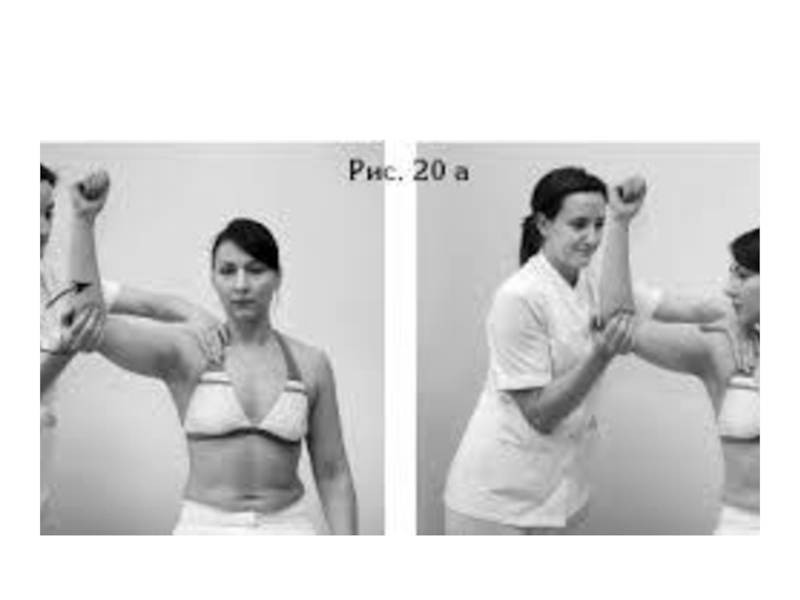

пациента просят выполнить движение, требующее сокращения определённой

мышцы (мышц), зафиксировать позу и удерживать мышцу в положении максимального

сокращения , в то время как исследователь старается преодолеть сопротивление испытуемого и растянуть мышцу.

Таким образом, при исследовании силы мышц в клинической практике чаще всего руководствуются принципом «напряжения и преодоления»: врач противодействует напрягаемой пациентом исследуемой мышце и определяет степень требующихся для этого усилий.

По очереди исследуют различные мышцы или группы мышц, сравнивая правую и левую стороны (так легче выявить незначительную мышечную слабость).

Слайд 23

Слайд 24

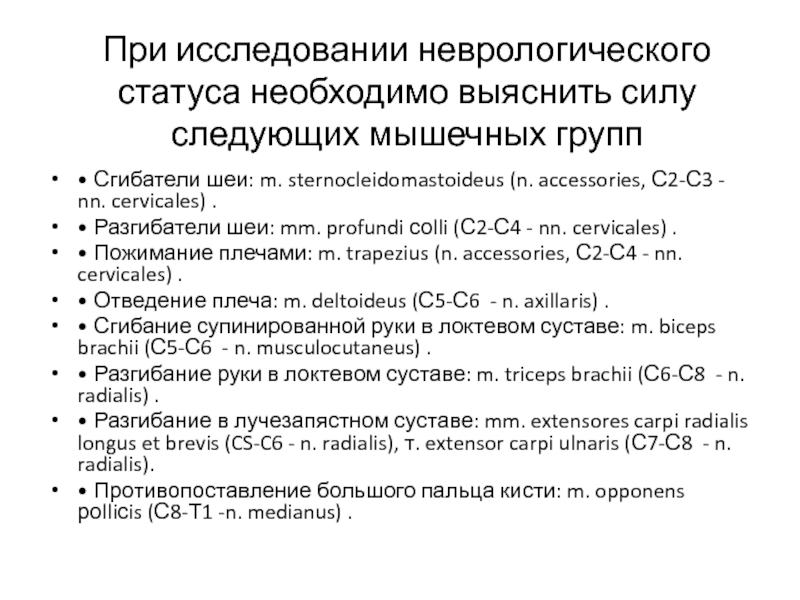

Слайд 25При исследовании неврологического статуса необходимо выяснить силу следующих мышечных групп

Сгибатели шеи: m. sternocleidomastoideus (n. accessories, С2-С3 — nn. cervicales)

.

• Разгибатели шеи: mm. profundi соlli (С2-С4 — nn. cervicales) .

• Пожимание плечами: m. trapezius (n. accessories, С2-С4 — nn. cervicales) .

• Отведение плеча: m. deltoideus (С5-С6 — n. axillaris) .

• Сгибание супинированной руки в локтевом суставе: m. biceps brachii (С5-С6 — n. musculocutaneus) .

• Разгибание руки в локтевом суставе: m. triceps brachii (С6-С8 — n. radialis) .

• Разгибание в лучезапястном суставе: mm. extensores carpi radialis longus et brevis (CS-C6 — n. radialis), т. extensor carpi ulnaris (С7-С8 — n. radialis).

• Противопоставление большого пальца кисти: m. opponens роlliсis (С8-Т1 -n. medianus) .

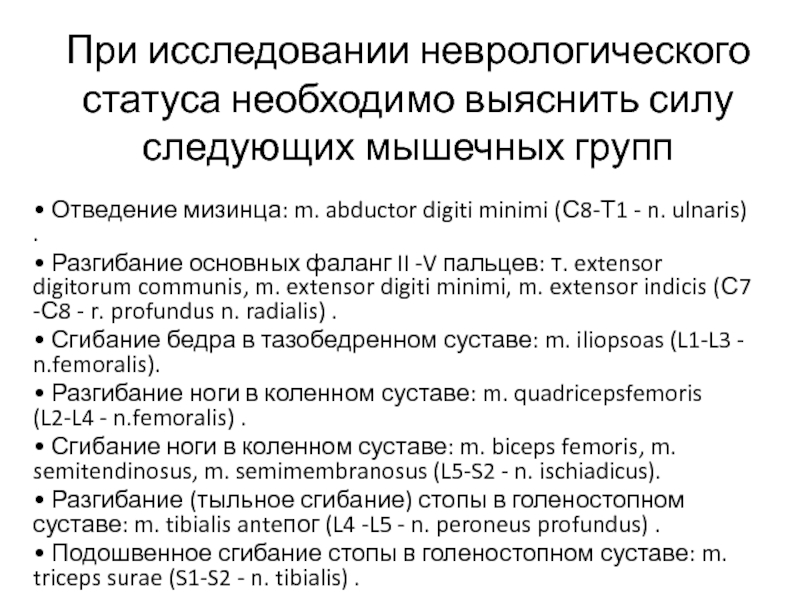

Слайд 26При исследовании неврологического статуса необходимо выяснить силу следующих мышечных групп

•

Отведение мизинца: m. abductor digiti minimi (С8-Т1 — n. ulnaris)

.

• Разгибание основных фаланг II -V пальцев: т. extensor digitorum communis, m. extensor digiti minimi, m. extensor indicis (С7 -С8 — r. profundus n. radialis) .

• Сгибание бедра в тазобедренном суставе: m. iliopsoas (L1-L3 — n.femoralis).

• Разгибание ноги в коленном суставе: m. quadricepsfemoris (L2-L4 — n.femoralis) .

• Сгибание ноги в коленном суставе: m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus (L5-S2 — n. ischiadicus).

• Разгибание (тыльное сгибание) стопы в голеностопном суставе: m. tibialis anteпог (L4 -L5 — n. peroneus profundus) .

• Подошвенное сгибание стопы в голеностопном суставе: m. triceps surae (S1-S2 — n. tibialis) .

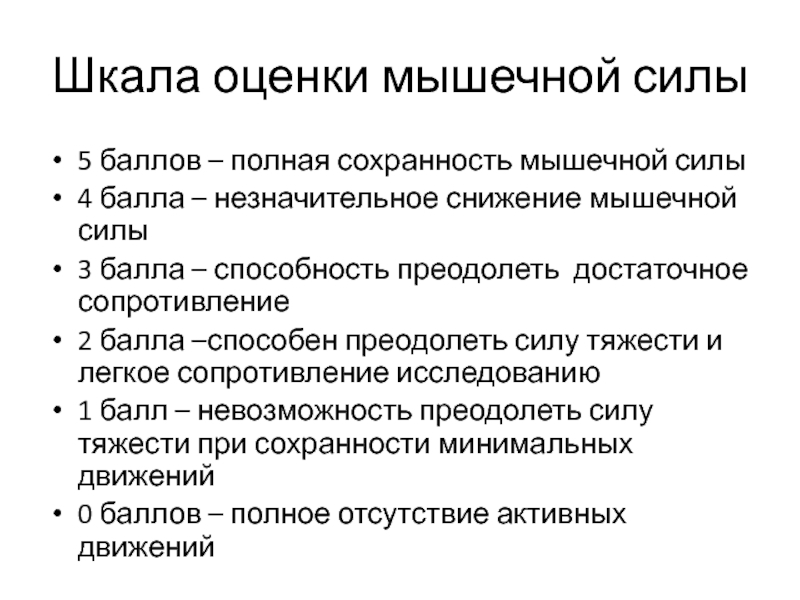

Слайд 27Шкала оценки мышечной силы

5 баллов – полная сохранность мышечной силы

4

балла – незначительное снижение мышечной силы

3 балла – способность преодолеть

достаточное сопротивление

2 балла –способен преодолеть силу тяжести и легкое сопротивление исследованию

1 балл – невозможность преодолеть силу тяжести при сохранности минимальных движений

0 баллов – полное отсутствие активных движений

Слайд 28Таблица 1 — 1 . Критерии оценки силы мышц по

6-балльной системе

Балл Мышечная сила

0 Мышечное сокращение отсутствует

1

Видимое или пальпируемое сокращение мышечных волокон, но без локомоторного зффекта

2 Активные движения возможны лишь при устранении действия силы тяжести (конечность помещается на опору)

3 Активные движения в полном объёме при действии силы тяжести, умеренное снижение силы при внешнем противодействии

4 Активные движения в полном объёме при действии силы тяжести и другого внешнего противодействия, но они слабее, чем на здоровой стороне

5 Нормальная мышечная сила

Источник: theslide.ru