Видоизменения корней

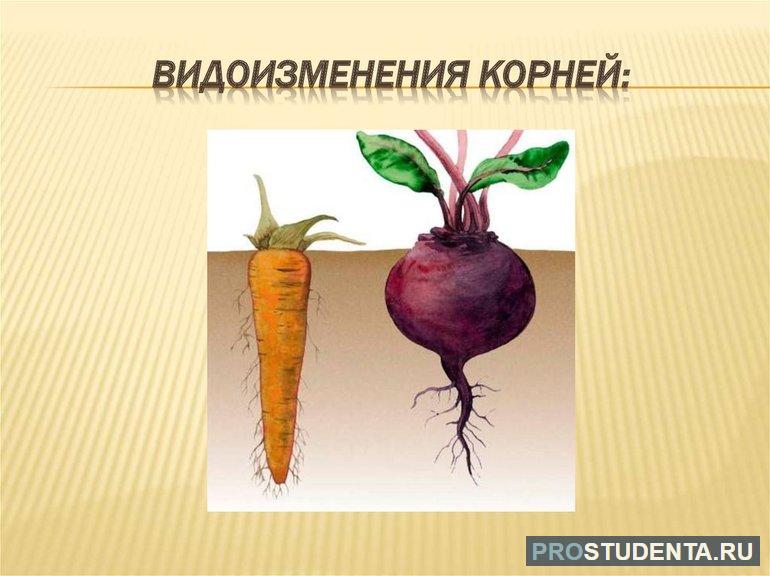

1. Корнеплодом называют главный корень либо основание стебля главного побега, внутри которого растение накапливает различные запасные вещества.

2. Чем является корнеплод таких растений, например, как редька, свекла, репа? Видоизмененной нижней частью побега (стебля). И лишь концевой «хвостик» соответствует главному корню.

3. Сколько живут растения, имеющие корнеплоды? Это преимущественно двулетники: в первый год они копят вещества, на второй цветут.

2. Корневые клубни

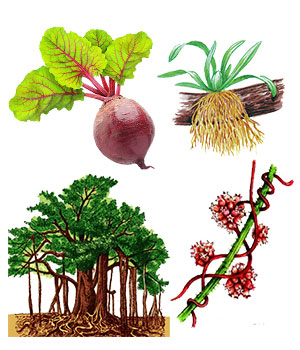

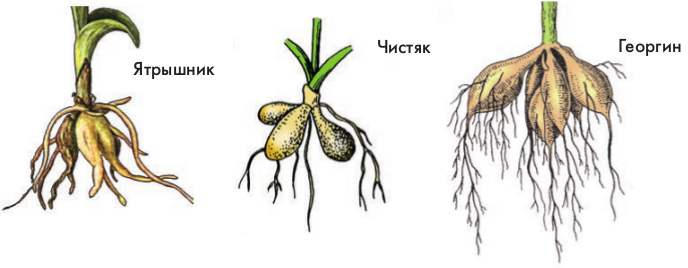

Что такое корневой клубень (иначе корневая шишка, корнеклубень)? Это ощутимо утолщенный, увеличенный придаточный или же боковой корень, накопивший питательные вещества. Клубни существуют у таких растений, как бегония, георгин, топинамбур, батат, крокосмия, чистяк и проч.

3. Бактериальные клубеньки

1. Чем являются бактериальные клубеньки, называемые также клубеньковыми корнями? Это корни, имеющие округлые утолщения, где поселились азотфиксирующие бактерии — возник своеобразный симбиоз, выгодный как бактериям, так и растению.

Корневая система растения

2. Как бактерии поселяются в корнях таких, например, бобовых растений, как клевер, горох, соя, из небобовых — саговников, облепихи? Они усваивают из воздуха газообразный азот, который очень полезен для растений. Азот копится и в самих растениях, именно поэтому их прозвали «зелеными удобрениями», — та же соя обогащает почву на полях азотом, кроме прочих элементов.

Другие видоизменения корней

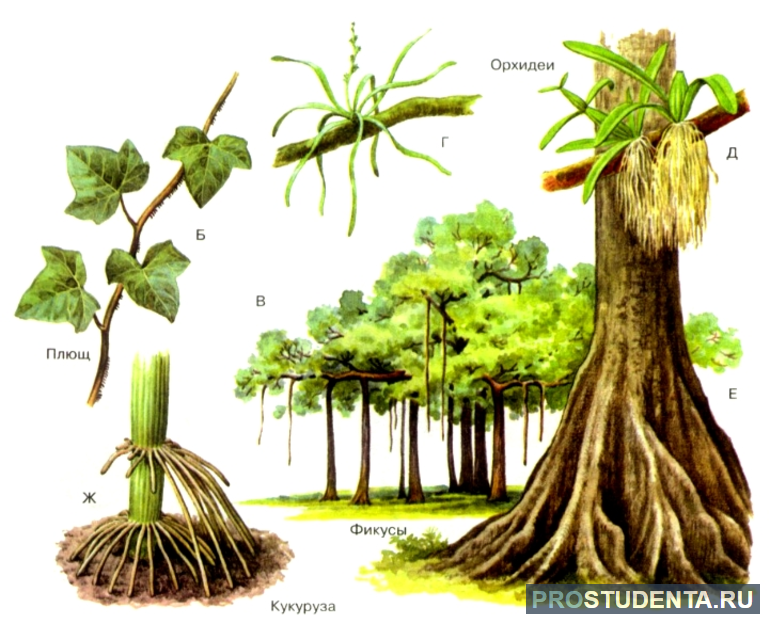

1. Корни-прицепки (кампсис, девичий виноград, плющ).

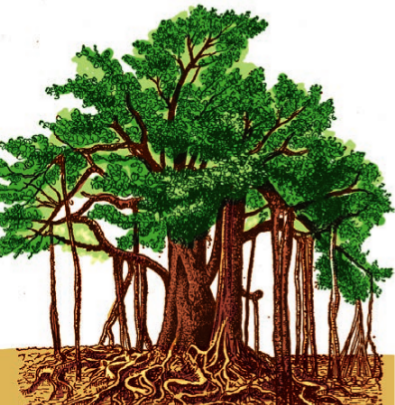

2. Корни-подпорки (тропические фикусы, баньян).

3. Воздушные корни (фикусы, монстера, орхидеи).

4. Дыхательные корни (мангровые деревья, дикий мускатный орех, болотный кипарис).

5. Втягивающие корни (лук, лилия).

6. Микориза, или грибокорень (многие деревья, кустарники, травы).

Хочешь сдать экзамен на отлично? Жми сюда — материал для подготовки к ЕГЭ по биологии

ИсточникВидоизменения корней растений: причины метаморфоз

Корневая система растительных организмов призвана выполнять целый ряд функций. Самые основные из них — это питание растений путём поглощения из грунта воды и находящихся в ней в виде раствора питательных веществ; а также механическая — закрепление и удержание организма в почве. Однако присущи корневым системам и другие функции, выполнение которых способствует видоизменению корней растений.

Самые известные видоизменения

Приобретение корневой системой той или иной конфигурации происходит в результате ряда приспособительных реакций, присущих данному виду растений. Порой корни разных растительных организмов приобретают такие причудливые формы, что при сравнении не всегда верится, что это одна и та же часть организма. Результаты видоизменения корней при различной конфигурации можно изложить в виде таблицы, заполнить которую школьникам предлагается на уроке:

- Корнеплоды. Видоизменённые подобным образом главный корень и нижняя часть стебля приобретают способность накапливать большое количество питательных веществ, таких как сахара, крахмал. Наиболее часто подобным образом ведут себя корневища двухлетних растительных организмов. Корнеплод образуется в конце первого вегетационного отрезка (года произрастания,) как правило, во второй половине лета и (или) начале осени. После окончания процесса запасания питательных веществ надземная часть растения отмирает, а после зимовки снова отрастает, используя при этом запасённые прошлым летом резервы, накопленные в корнеплоде. На второй год растение зацветает и приносит плоды, после чего отмирают полностью. Многие корнеплоды используются людьми в пищу; урожай собирается в первый год, в конце лета и осенью. Для получения семян растение оставляют на второй год. Наиболее известными примерами растения с корнеплодами являются морковь и свёкла.

- Корневые клубни. Такой трансформации подвергаются боковые и придаточные корни, в которых начинают депонироваться запасные питательные вещества. Несложно догадаться, что основная функция видоизменённых таким образом придаточных корней — запасающая. Такое видоизменение корневой системы характерно для следующих растений: батат и георгины. Другое, менее известное название корневых клубней — «корневые шишки». Корневые шишки образуются из придаточных корней, что делает эти запасающие органы причастными к вегетативному размножению.

- «Зацепки», «прицепки». Некоторые растительные организмы выносят свою надземную часть (стебель с листьями) ближе к свету. За неимением прочного стебля они делают это при помощи корней зацепок. Это видоизменённая придаточная часть корневой системы, приспособленная для прикрепления к опорам. Примером растений, которые пользуются видоизменёнными корнями-зацепками, является плющ.

- Подпорки из корней. Так называемые опорные разновидности корней развиваются из придаточной части, располагающейся над землёй, в воздушной среде. Такой трансформации подвергаются корни некоторых тропических растений, чаще — деревьев. Они образуются на стволах и ветвях. Их рост направлен вниз, по направлению к земле. Достигнув поверхности земли, они сильно разветвляются, образуя опорную площадь. Опорные корни, вырастающие у растений, обитающих на илистом и зыбком грунте и создающие опору за счёт увеличения площади концевых частей, образно называют «ходульными» корнями. В свою очередь, видоизмененные корневища, закладывающиеся на ветвях деревьев и дорастающие до земли, называют столбовидными.

- Досковидные корни — это боковые корни деревьев, для которых характерно расположение у самой поверхности земли или над ней. В начале своего развития они имеют округлое сечение, но с течением времени демонстрируют выраженный односторонний вторичный рост, в результате чего и образуются треугольные вертикальные выросты, примыкающие к стволу дерева. Высота досковидных выростов может превышать человеческий рост. У некоторых представителей тропической древесной флоры боковые примыкающие к стволу корни образуют нечто среднее между досковидными и ходульными корнями. Такая метаморфоза типична для крупных, высоких деревьев, обитающих в дождевых тропических лесах. Кроме того, такое видоизменение корней может встречаться и у представителей флоры умеренной климатической зоны — вяза, тополя, бука. Как правило, у деревьев, снабжённых досковидными корнями, стержневая часть корневой системы отсутствует.

- Воздушные корни. Такая разновидность трансформации корневищ встречается у множества растений, произрастающих в тропических широтах и являющихся экзофитами, то есть организмами, которые используют в качестве опоры деревья — их стволы и ветви. Ярким представителем растительного мира, обладающим воздушными корнями, являются орхидеи, которые располагаются на ветвях деревьев. Отсюда корни цветка свисают вниз. Поскольку влажность воздуха в тропических лесах на родине орхидей имеет довольно высокий уровень, влагу они впитывают прямо из воздушного пространства, а также получают из дождя и росы.

- Дыхательные корни. Этот тип видоизменённой корневой системы также наиболее популярен среди тропических растений. Характерна такая трансформация для деревьев, произрастающих в сильно заболоченных местностях, например, на побережье океанов. Их корневая система весьма сложна и имеет в своём составе воздухоносную ткань, пронизанную множеством пор и отверстий. Через них в организм растения и проникает воздух из окружающей среды. В дальнейшем он попадает в удалённые участки растения, расположенные под водой.

- Корни-присоски. Такая конфигурация корневища наиболее характерна для растений, ведущих паразитирующий образ жизни. Растительный организм при помощи каких корней внедряется в части других растений с целью поглощения оттуда воды, органических и минеральных питательных веществ.

- Луковицы. Изменённая таким образом часть растения выполняет запасающую функцию; в ней откладываются питательные вещества и запасается влага. Таким образом видоизменяется часть растения у лука, тюльпанов. Разновидностью является клубнелуковица у гладиолусов.

Для правильного выполнения задания детям необходимо знать перечисленные особенности.

Особенности метаморфоз

Следует заметить, что корнеплод — название весьма условное. К плодам это образование не имеет никакого отношения, так как образуется из вегетативной части растения, а не из цветка.

У разных видов растений образование видоизменённых частей корневища проистекает с особенностями. Например, у одних растительных культур, образующих корнеплоды, он образуется из корневища, как, например, у моркови. У других же культур в большей степени задействован стебель, как это происходит у репы. Образование у этого растительного организма можно связать, скорее, с видоизменением побега.

Какая именно часть корня начнёт видоизменяться, зависит от условий произрастания. Например, биологические виды, произрастающие в засушливой местности, обеспечивают свой организм влагой за счёт хорошо развитых глубинных корней.

Там же, где почва в достаточной степени насыщена влагой, у растений развиты поверхностные корни, функция которых — обеспечивать организм растения минеральными и органическими солями.

Возможность симбиоза

Еще одной возможностью к видоизменению корневой системы является её своеобразный симбиоз с другими организмами. В качестве примера выступает микориза, или грибокорень. Это образование представляет собой систему, состоящую из корневища и проникших в неё гифов гриба. Такое «сожительство» влечёт за собой целый ряд полезных последствий для растения:

- Существенно возрастает всасывающая активность корневой системы, в результате чего растение получает возможность поглощать больше питательных веществ.

- Сожитель в виде гриба защищает растительный организм от заражения бактериями и паразитическими грибками.

- Такой симбиоз существенно увеличивает поверхность, поглощающую воду.

Гифы гриба могут окружать растительный корень слоем, похожим на чехол; в этом случае говорят об эктомикоризе. Такое сочетание чаще наблюдается на корнях деревьев и кустарников. Могут гифы располагаться и внутри корня — это называется эндомикоризой. Чаще такое явление наблюдается у лука, злаков.

Таким образом, гриб, прорастающий корневую систему растения, не рассматривается как паразит, поскольку описанный тип сожительства приносит пользу обоим организмам. В стабильной стадии эти организмы друг другу не вредят. Однако в некоторых случаях клетки корневища растения могут ферментировать, «переваривать» гифы гриба. Гриб же на определённых стадиях своего развития может начинать паразитировать на растительной ткани.

Некоторые из растительных видов не могут существовать без взаимодействия с грибами в виде микоризы, например, верески, орхидеи.

Аналогичным образом корни некоторых растений взаимодействуют с бактериями. Например, образование бактериальных клубеньков на корнях бобовых культур.

Из представленного описания видно, что метаморфозы затрагивают не только внешний вид корней, но и их структуру.

Например, изменение строения корней-присосок, «умеющих» внедряться в чужой растительный организм и втягивать оттуда воду, и воздушных корней, обладающих специальным видом воздухоносной ткани, можно связать со специфическим образом жизни представителя флоры.

ИсточникУсловия произрастания и видоизменения корней

Длина корней, а точнее степень их погружённости в почву, зависит от типа самой почвы и региона произрастания растения. В сухих районах в неблагоприятной почве корни пшеницы, к примеру, могут достигать двух с половиной метров, в то время как в орошаемой – около пятидесяти сантиметров. Или, например, корни пустынных растений уходят далеко в землю, поскольку вода находится довольно глубоко. Густота корневой системы также зависит от фактора места и почвы. В благоприятных условиях корневая система всегда гуще.

Ввиду отдельных особенностей произрастания корни некоторых растений со временем приобрели новую функцию – накопление полезных веществ. Эти питательные вещества концентрируются в корнеплодах, формирующихся из главного корня и нижней части стебля. Такими растениями, например, являются свёкла и редис. Помимо корнеплодов, полезные вещества также могут откладываться в особых отростках на боковых или придаточных корнях, в корневых клубнях.

Например, у растений семейства Аралиевых (плющ, хедера, вилица) активно растут придаточные корни. Их зачастую называют прицепками. Благодаря им растение может цепляться к стволам деревьев и другим опорам. Обвивая их, растение тянется к свету.

Семейство орхидейных, произрастающее в основном в тропических лесах на деревьях, формирует воздушные (свисающие) корни. Источником питания для таких растений служит дождевая вода, поглощаемая корнями.

Растения, произрастающие в топких местностях, например, ива, формируют дыхательные корни. Их особенность – вертикальный рост к поверхности земли. Благодаря межклетникам воздушные потоки проникают в корни, которые находятся глубоко в почве, тем самым обогащая (спасая их от недостатка кислорода).

Корень-подпорка – это еще один вариант видоизменения корня. Такая модификация корня характерна для тропических деревьев. Придаточные корни, образующие опоры, растут на стволах и ветвях дерева.

Особенностью некоторых водных растений является то, что их корень лишен корневых волосков. Корни растений-паразитов отличаются от вышеперечисленных типов тем, что они питаются за счет растения-хозяина, проникая в его тело.

ИсточникBio-Lessons

Корень — орган минерального питания. Видоизменения корня.

Зеленые растения получают неорганические (минеральные) вещества с помощью корня. Органические вещества синтезируются зелеными растениями самостоятельно, поэтому в готовом виде они их не употребляют как животные. Исключением являются растения-паразиты.

Растворенные в воде вещества, полученные из почвы, а также газы из воздуха, поступают ко всем тканям и органам растения.

Минеральное питание — это поглощение корнями растений необходимых элементов из почвы, их передвижение и усвоение растениями. Большинство веществ, поглощенных корнями, доставляются в побеги растений в виде минеральных растворов. Происходит это благодаря проводящей системе корней. Следовательно, корень — орган минерального питания.

Видоизменения. Устойчивые изменения каких-либо органов растения, которые передаются потомкам, называются видоизменениями. Если происходит видоизменение, орган начинает выполнять какую-то особую функцию. Это помогает растениям извлекать больше пользы и лучше приспосабливаться к окружающей среде. Для корневой системы также характерны видоизменения.

Корнеплоды — это мощные сочные подземные органы некоторых растений. Они образуются в результате накапливания и откладывания в запас различных органических веществ, отчего корень утолщается и видоизменяется. Например, у моркови большую часть корнеплода составляет сильно разросшийся главный корень. Весной растения используют питательные вещества, накопленные в корнеплодах. Почти все они двулетники: в первый год после посева семян образуются розетка листьев и корнеплод, а на второй год цветоносные побеги (рис.1).

Рис.1 .Строение корнеплода столовой свеклы

Корнеплоды, как и некоторые другие культурные растения, делят на столовые и технические. Столовые сорта (свекла, морковь, редька, редис, брюква, сельдерей и др.) широко используют в пищу, так как они вкусные, сочные, питательные и богаты витаминами. А технические (сахарная свекла) используют как сырье в промышленности (рис.2).

Рис.2 Разнообразие корнеплодов

У растений паразитов, таких как повилика и заразиха (рис.3), развиваются корни-присоски. По форме и цвету они пе похожи па корни других растений. Присоски вначале появляются в виде наростов на кожице побега. Они проникают в ткани растения-хозяина и высасывают питательные вещества.

Такие растения-паразиты лишены зеленого пигмента хлорофилла и используют готовые органические соединения. Развитию корней-присосок способствует выделение растениями особых органических кислот, под действием которых растворяется кора растения-хозяина, и паразит легко внедряется в стебель. После этого начинается развитие присосок. Связь с почвой повилике не нужна, она обвивает другие растения. Это является доказательством приспособления растений-паразитов к условиям жизни.

Рис.3 Корни-присоски заразихи и повилики

Корни-опоры — это придаточные корни, встречающиеся у тропических деревьев, которые растут, прижавшись к стволам других деревьев. По мере их развития появляются придаточные корни. Они постепенно удлиняются, достигают почвы, затем сильно утолщаются, приобретая вид стволов (рис.4).

Рис.4 Корни-опоры баньяна

У индийского баньяна корни свешиваются с ветвей, достигают почвы и укореняются. В итоге образуется дерево-роща.

У большинства растений, произрастающих в воде (приливная полоса) или на заболоченных почвах, т. е. в условиях недостаточного обеспечения корней воздухом, формируются надземные дыхательные корни. Такие корни развиваются у деревьев, образующих мангры (растительные сообщества на периодически затопляемых участках). Здесь же можно увидеть и ходульные корни. Эти мощные надземные корни поддерживают стволы деревьев над водой, укрепляют растения в иле и песчаном грунте, а заодно выполняют и функции дыхания.

Питающие воздушные корни располагаются только в воздушной среде и не связаны с почвой. Они служат для поглощения влаги непосредственно из воздуха. Характерны для лиан и многих орхидей (рис.5).

Рис.5 Воздушные корни орхидеи

Корневые клубни. Георгин, батат, ятрышник, чистяк, эремурус откладывают питательные вещества в боковых корнях в запас, поэтому те утолщаются и превращаются в сочные клубни (рис.6).

Рис.6 Корневые клубни

В отличие от корнеплодов (питательные вещества у них откладываются только в главном корне) у корневых клубней утолщаются и становятся сочными все боковые корни. Корневые клубни используются для перезимовки, а также для вегетативного размножения. Высушенные молодые корневые клубни ятрышника, любки двулистной и др. применяют в медицине.

Зеленые растения могут питаться только неорганическими веществами. Минеральное питание — это поглощение корнями растений необходимых элементов из почвы, их передвижение и усвоение растениями. Устойчивые изменения, которые передаются потомкам, называются видоизменениями.

Если происходит видоизменение, орган начинает выполнять какую-то особую функцию.

Корнеплоды — это видоизменения корней некоторых растений, когда главный корень утолщается и в нем запасаются питательные вещества (морковь, свекла). В отличие от корнеплодов у корневых клубней утолщаются и становятся сочными все боковые корни.

Урок Бесплатно Корень. Побеги. Стебель и почки

Корень — орган растения, благодаря которому оно закрепляется в почве.

Также он необходим для впитывания воды с растворенными в ней минеральными солями.

Многие корни служат для запасания питательных веществ.

Клетки корня отличаются от других клеток растений тем, что даже в поверхностном слое у них нет хлоропластов.

Внешняя сторона корня покрыта слизью. Благодаря этому облегчается контакт с почвой, частички которой прилипают к корню.

Также за счет слизи корню проще проталкиваться вглубь.

На кончике корня располагается корневой чехлик.

Его клетки постоянно нарастают, поскольку структуры чехлика отмирают в первую очередь, ведь он вынужден защищать остальные ткани от соприкосновения с почвой в процессе роста.

Сразу за зоной корневого чехлика начинается зона деления и растяжения корня.

За счет клеток этих участков корень постоянно растет в длину.

Выше расположена зона всасывания.

Поверхностные клетки здесь вытягиваются наружу, образуя корневые волоски.

Именно благодаря этим волоскам и происходит впитывание влаги с солями.

Центральная часть корня (осевой цилиндр) заполнена тканью, называющейся «ксилема».

Она осуществляет передачу питательных веществ от корня к стволу.

Проводящие пучки этой ткани расположены в виде звезды, между лучами которой находятся запасающие клетки.

Одревесневающие стенки сосудов ксилемы играют также поддерживающую роль.

Флоэма — ткань, которая проводит воду. Она находится ближе к корневым волоскам.

Когда у растения четко выражен центральный корень, а боковые более тонкие и слабые, то корневая система называется стержневой.

Если же все корни приблизительно одинаковые по толщине и напоминают мочалку, то такая корневая система носит название мочковатой.

Пройти тест и получить оценку можно после входа или регистрации

Видоизменения корня

Корни могут иметь самый разный вид в зависимости от дополнительных задач, которые они должны выполнять:

- Запасающие корни в виде корнеплодов и корневых клубней мы наблюдаем у редиса, моркови, топинамбура

- Корни-прицепки – у плюща и ванили. С их помощью растение прикрепляется к какой либо поверхности

Дыхательные корни образуются у растений, которые живут в болотистых местностях, например, у ломкой ивы или мангровых (вечнозелёные лиственные леса, произрастающие в приливно-отливной полосе морских побережий и устьев рек). С помощью дыхательных корней растение дышит

- Воздушные корни обеспечивают питание из воздуха у растений, которые живут на деревьях. К ним относятся орхидеи

- Корни-подпорки помогают деревьям с массивной кроной стоять вертикально. Они могут иметь вид столбиков, как у баньяна:

Также корни-подпорки могут быть в виде дощечек, как у вяза:

Пройти тест и получить оценку можно после входа или регистрации

Побеги

Побег — это стебель с листьями и почками, из которого собственно и растет дерево как в длину, так и в стороны.

В верхней части побега находится конус нарастания.

Он состоит из образовательной ткани.

В нижней части конуса нарастания у побега формируются бугорки, из которых развиваются листья.

По типу побеги могут быть

- генеративными — используются для размножения и в связи с этой функцией несут на себе цветы и плоды

- вегетативными — служат для поддержания жизни растения, его роста и движения соков; у этих побегов есть листья, что естественно для растений, но цветков и плодов нет

Посмотри на картинку ниже и определи где вегетативный, а где генеративный побег.

Развитый побег состоит из:

- узлов, к которым крепятся листья

- междоузлий — участков между узлами

Если междоузлия небольшие, то говорят, что побеги укороченные.

Если побег разделяется, то каждый из вновь образованных стеблей называют побегом второго ряда.

Следующее разветвление дает побеги третьего ряда и так далее.

Генеративные побеги располагаются обычно на концах ветвей, то есть вегетативных побегов.

Таким образом они получают больше солнечного света.

Пройти тест и получить оценку можно после входа или регистрации

Видоизменения побега

Запасающие питательные вещества побеги мы можем увидеть у кольраби.

Здесь расширено междоузлие.

У луковичных стебель стал почти плоским, и от него отходят мясистые листья — чешуи.

У картофеля есть подземные побеги — столоны, которые ошибочно принимают за корни.

Утолщения этих столонов и есть те самые клубни, которые мы едим.

Побеги кактусов служат для запасания воды и имеют вид мясистых листьев, шаров или столбов.

У некоторых растений пазушные побеги видоизменились в усики, их можно наблюдать у фасоли, винограда, тыквы, огурца и пр.

Наличие усиков помогает растениям с тонким стволом надежно фиксировать свое положение в пространстве, прикрепляясь к устойчивой поверхности.

Ты можешь подумать, что и у гороха усики — это видоизмененные побеги, ведь они очень похожи на виноградные и огуречные.

Но это не так! Усики гороха- это видоизмененные сложные листочки!

Пройти тест и получить оценку можно после входа или регистрации

Стебель

Стебель — это осевая часть побега, на которой располагаются листья и цветы.

Главная функция стебля — опорная.

По сосудам побега от корня к листьям и цветам поступает вода с минеральными солями.

В обратном направлении, то есть от листьев к корням, транспортируется кислород и органические вещества.

Стебли могут быть травянистыми и древесными.

Древесные стебли могут утолщаться на протяжение всей жизни.

У меня есть дополнительная информация к этой части урока!

Самые толстые стебли у секвойи: окружность ствола этого дерева достигает 31 метра.

Самый длинный стебель (до 300 метров) у ротанговой пальмы, из которой изготавливают плетеную мебель

Внутреннее строение стебля

Стебель должен служить надежной опорой и проводить питательные вещества.

Это его основные функции!

В то же время, он сам должен быть надежно защищен от повреждений, низкой и высокой температуры.

Для этого в процессе эволюции сформировались соответствующие ткани.

Ранее, в уроке про ткани растений мы изучали строение стебля, сейчас повторим!

Молодые стебли имеют снаружи тонкий слой прозрачных клеток. Этот слой называется кожицей.

Он задерживает часть вредного ультрафиолета и препятствует проникновению вредных бактерий, вирусов и грибков.

В кожице есть также устьица, как и в листьях, но их количество намного меньше.

Под кожицей располагается кора.

Эта ткань у стеблей первого года жизни состоит из нескольких слоев клеток.

Самый наружный состоит из клеток с утолщенными оболочками.

Благодаря этим утолщениям стебель приобретает прочность.

Ниже у молодых побегов находится слой фотосинтезирующих клеток.

Они содержат хлоропласты.

Под ними лежит запасающий слой, клетки которого служат «кладовками» питательных веществ. Так устроена первичная, то есть молодая кора.

У более взрослых стеблей в коре образуется пробковый слой.

Он представлен мертвыми клетками, в которых находятся жироподобные вещества.

Такой слой у некоторых растений очень развит и его используют для изготовления пробковых изделий.

Из него делают коврики для мыши, отделочные материалы для стен, а раньше даже делали головные уборы.

В пробковой шляпе, обшитой тканью, не жарко даже в Африке.

У растений пробковый слой дополнительно защищает стебель от насекомых-древоточцев и промерзания проводящих тканей зимой.

Между пробкой и осевым цилиндром, непосредственно под пробковым слоем, расположен камбий.

Его клетки активно делятся и образуют вторичные проводящие ткани.

Благодаря камбию каждый год в стволе нарастает новая проводящая ткань.

В теплое время года ее клетки крупнее, поэтому внешне ткани выглядят светлее.

В холодную пору клетки мельче, поэтому слой их тоньше и темнее.

Таким образом возникают годовые кольца, которые видно на спиле дерева.

Луб — клетки камбия, которые расположились после деления с внешней стороны от камбия, ближе к наружной стороне стебля, под пробкой.

В старину из луба плели лапти, лукошки и называли его «лыком».

Луб состоит из флоэмы — ткани, которая проводит питательные вещества от листьев к корням.

В состав флоэмы входят ситовидные трубки (по которым движется вода), опорные волокна и паренхима.

Паренхима — лучистая ткань, благодаря которой вода движется не только вниз, но и в стороны.

Часто пробку вместе с лубом и камбием называют корой дерева. Под ней расположен осевой цилиндр.

Центральный, он же осевой, цилиндр состоит древесины и сердцевины.

Научное название его — стела.

Древесина- это ткань, которая так же, как и луб, состоит из проводящей ткани — ксилемы.

Именно благодаря ксилеме от корней к листьям поднимается вода и минеральные вещества, растворенные в ней.

Источник