Урок13.1. Практическая работа 9. Типы корневых систем. Строение стержневой и мочковатой корневых систем

Методы: частично-поисковый, проблемного изложения, репродуктивный, объяснительно-иллюстративный.

— осознание учащимися значимости всех обсуждаемых вопросов, умение строить свои отношения с природой и обществом на основе уважения к жизни, ко всему живому как уникальной и бесценной части биосферы;

Образовательные: показать множественность факторов, действующих на организмы в природе, относительность понятия «вредные и полезные факторы», многообразие жизни на планете Земля и варианты адаптаций живых существ ко всему спектру условий среды обитания.

Развивающие: развивать коммуникативные навыки, умения самостоятельно добывать знания и стимулировать свою познавательную активность; умения анализировать информацию, выделять главное в изучаемом материале.

Воспитательные:

Формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде.

Корень растения и его строение. Что такое корневая система?

Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;

Формирование ответственного отношения к учению;

3) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики.

Познавательные: умение работать с различными источниками информации, преобразовывать её из одной формы в другую, сравнивать и анализировать информацию, делать выводы, готовить сообщения и презентации.

Регулятивные: умение организовать самостоятельно выполнение заданий, оценивать правильность выполнения работы, рефлексию своей деятельности.

Коммуникативные: Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.

Планируемые результаты

Предметные: знать — понятия «среда обитания», «экология», «экологические факторы» их влияние на живые организмы, «связи живого и неживого»;. Уметь — определять понятие «биотические факторы»; характеризовать биотические факторы, приводить примеры.

Личностные: высказывать суждения, осуществлять поиск и отбор информации; анализировать связи, сопоставлять, находить ответ на проблемный вопрос

Метапредметные:.

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.

Формирование навыка смыслового чтения.

Форма организации учебной деятельности – индивидуальная, групповая

Методы обучения: наглядно-иллюстративный, объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, самостоятельная работа с дополнительной литературой и учебником, с ЦОР.

Приемы: анализ, синтез, умозаключение, перевод информации с одного вида в другой, обобщение.

Цель: познакомить со строением и развитием стержневых и мочковатых корневых систем.

Оборудование: проростки семян фасоли (гороха, огурца и т. д.), зерновок пшеницы (ржи, кукурузы и т. д.) в возрасте 5—7 и 10—12 дней; гербарии растений со стержневой и мочковатой корневыми системами.

Рассмотрите проросшие семена фасоли 5—7-дневного возраста. Какой корень вы видите?

Рассмотрите проросшие семена фасоли 10—12-дневного возраста. Появились ли какие-нибудь изменения в корневой системе?

Рассмотрите корневую систему взрослого растения фасоли. Найдите главный и боковые корни. Как называется такой тип корневой системы?

Зарисуйте корневую систему проростка фасоли в возрасте 5—7 и 10—12 дней, а также корневую систему взрослого растения фасоли. Подпишите тип корневой системы и все виды корней.

Рассмотрите проросшие зерновки пшеницы 5—7-дневного возраста. Сколько корней появляется на первой стадии развития проростка пшеницы?

Рассмотрите проросшие зерновки пшеницы 10—12-дневного возраста. Как происходит формирование корневой системы пшеницы? Какие типы корней вы видите? В чем отличие развития корневых систем пшеницы и фасоли?

Рассмотрите корневую систему взрослого растения пшеницы. Можете ли вы отличить главный корень? Найдите придаточные и боковые корни.

Зарисуйте корневую систему проростка пшеницы в возрасте 5—7 и 10—12 дней, а также корневую систему взрослого растения пшеницы. Подпишите тип корневой системы и все виды корней.

Сравните корневые системы фасоли и пшеницы.

Сделайте вывод о сходствах и различиях корневых систем фасоли и пшеницы.

Рассказ учителя с элементами беседы

Размер и форма корневой системы растений зависят и от условий их произрастания. Например, корневая система сосны, растущей на песчаной почве, будет отличаться от корневой системы сосны, растущей на болоте.

Подумайте, как будет выглядеть корневая система дерева в том и другом случае. (Ответы учащихся.)

У сосны, растущей на песчаной почве, корневая система будет стержневой, как и положено двудольному растению. Кроме того, корни его будут проникать глубоко в почву в поисках влаги. Сосна, растущая на болоте, будет иметь корневую систему, больше напоминающую мочковатую. А ее корни будут занимать большую площадь, но не проникнут глубоко в землю.

Как вы думаете, почему? (Это необходимо растению, чтобы удержаться на неплотной болотистой почве.)

Стержневую корневую систему растения можно изменить, превратив ее в мочковатую. Корень растет верхушкой.

Но что будет с корнем, если мы удалим верхушку? (Ответы учащихся.)

Если удалить верхушку главного корня, то его рост прекратится, зато боковые корни начнут отрастать быстрее. Это свойство корней используют в растениеводстве. При пересадке рассады в открытый грунт прищипывают кончик главного корня. Этот метод называется прищипывание, или пикировка.

Как вы думаете, для чего прищипывают корни сельскохозяйственных растений? (Ответы учащихся.)

В результате прищипывания развивается сильно разветвленная корневая система, которая располагается в верхних, самых плодородных слоях почвы. Соответственно, проросток будет развиваться быстрее, а в результате растение даст больший урожай.

Какие функции выполняют корни растений? (Ответы учащихся.)

Кроме основных — водно-солевого питания и укрепления в почве, — у корней есть и другое назначение. Например, у некоторых растений в корнях могут откладываться запасные питательные вещества. Эти корни сильно разрастаются в толщину и приобретают иногда очень диковинную форму.

У каких растений питательные вещества запасаются в корнях? (Ответы учащихся.)

Такие видоизменения корней называют корнеплодами, они образуются из главного корня и нижних участков стебля. В корнеплодах может запасаться сахар, тогда они имеют сладкий вкус.

Корнеплоды каких растений сладкие? (Моркови, сахарной свеклы.)

Растения, образующие корнеплоды, чаще всего являются двулетниками.

Вспомните, как развиваются двулетники в первый и во второй год. (В первый год они не цветут, а накапливают питательные вещества. Во второй — используют запасенные питательные вещества, цветут и плодоносят.)

Некоторые растения образуют не один корнеплод, а множество корневых клубней, возникающих на боковых или придаточных корнях. Корневые клубни образуют георгин, чистяк, батат. (Батат — растение, возделываемое в тропических и субтропических странах и заменяющее местным жителям картофель.)

У многих растений семейства бобовых на боковых корнях образуются особые бактериальные клубеньки.

В молодых корнях этих растений поселяются особые бактерии, которые способствуют усвоению азота из воздуха, тем самым давая возможность растениям благополучно обитать на бедных азотом почвах. Кроме того, азот накапливается в самих корнях этих растений, обогащая почву.

У некоторых луковичных растений (гусиный лук, крокусы, гладиолусы) корни выполняют еще одну очень специфическую функцию. Отдельные корешки устроены таким образом, что, сокращаясь, подобно растянутой резинке, способны втягивать луковицу и увлекать ее за собой глубже под землю.

У некоторых тропических растений, как, например, у тропических орхидей, имеются особые придаточные корни. Они приспособились получать влагу из влажного воздуха, поэтому их называют воздушными корнями.

(В кабинетах биологии часто встречается растение монстера, на примере которого можно продемонстрировать детям воздушные корни.)

Как мы уже говорили раньше, все органы растения нуждаются в кислороде для дыхания. Но в заболоченных почвах воздуха крайне мало, так как все свободное пространство между частичками почвы заполнено водой. Такие условия характерны для мангровых зарослей, поэтому корни многих из обитающих здесь растений поднимаются над поверхностью почвы и поглощают кислород из воздуха, т. е. дышат. Эти корни так и называются — дыхательные.

Растения мангровых зарослей используют придаточные корни не только для питания или дыхания, но и для опоры. Мангровые заросли — очень топкое место, к тому же на этих территориях часто случаются приливы, отливы или разливы рек. Придаточные корни растут от ствола под углом вниз и дополнительно укрепляют растение на субстрате. Это так называемые ходульные корни, удерживающие огромные стволы с листьями высоко над водой. Такие корни имеет, например, филодендрон.

У некоторых фикусов, например у фикуса бенгальского или баньяна, развиваются столбовидные корни. Они формируются на крупных ветвях, растут вертикально вниз, достигают почвы и укореняются в ней. Постепенно они утолщаются, приобретая вид столбов. Эти корни подпирают огромные ветви фикуса, не давая им сломаться под собственной тяжестью. В Индии растет священная баньяновая роща из одного дерева, занимающая площадь около 5000 м2.

Корни могут также прикреплять стебель к опоре. Придаточные корни на стебле плюща помогают ему держаться за кору дерева или цепляться за мельчайшие неровности на стенах, позволяя стеблю подниматься высоко вверх. Это так называемые корни- прицепки.

Корни некоторых тропических деревьев имеют досковидную форму. Они растут от основания ствола вдоль поверхности земли, имеют уплощенную по вертикали форму. Эти корни также укрепляют растение в почве, увеличивая площадь опоры ствола.

Закрепление знаний и умений

Ответьте на вопросы.

Каковы основные функции корня?

Какие виды корней вы знаете?

Какие типы корневых систем вы знаете?

Какая корневая система чаще всего встречается у двудольных растений?

Какая корневая система чаще всего встречается у однодольных растений?

Можно ли управлять развитием корневой системы растения?

Для чего это нужно?

Какие растения образуют корнеплоды?

Какова функция клубеньков на корнях бобовых растений?

Какие еще видоизменения корней вы можете назвать?

Творческое задание. Зарисовать различные видоизменения корней: корнеплоды, корневые клубни, бактериальные клубеньки, воздушные корни, дыхательные корни, столбовидные корни, корни-прицепки, досковидные корни. Их изображение можно найти в дополнительной литературе.

Задания для учеников, интересующихся биологией.

Вырастить несколько растений фасоли. У трех из них удалить кончик корня (провести пикировку), а три оставить без изменения. Посадить растения в ящик для рассады, поставить его на подоконник и не забывать поливать. Через 2 недели аккуратно выкопать все растения, промыть корни и сравнить между собой. Какие изменения произошли с корневой системой пикированной рассады?

Как вы это объясните? Загербаризировать результат вашего опыта, подписать и отдать учителю для кабинета биологии.

Провести опыт с проростками фасоли или бобов. Взять проросток и при помощи туши нанести на главный корень метки на равном расстоянии друг от друга. Посмотреть на проросток на следующий день. Что произошло с метками? О чем говорит такое изменение?

Подготовить доклад о проделанном опыте.

Корни стержневые и мочковатые. Учебный фильм

Виды корней и типы корневых систем | Биология 6 класс #21 | Инфоурок

Корень (6 класс) — биология, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ 2017

И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко Биология : 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений

Серебрякова Т.И., Еленевский А. Г., Гуленкова М. А. и др. Биология. Растения, Бактерии, Грибы, Лишайники. Пробный учебник 6—7 классов средней школы

Н.В. Преображенская Рабочая тетрадь по биологии к учебнику В В. Пасечника «Биология 6 класс. Бактерии, грибы, растения»

В.В. Пасечника. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений Уроки биологии. 5—6 классы

Калинина А.А. Поурочные разработки по биологии 6класс

Вахрушев А.А., Родыгина О.А., Ловягин С.Н. Проверочные и контрольные работы к

ИсточникОсобенности корневой системы растений – типы, примеры и значение

Растения, которые мы видим сегодня, являются результатом миллионов лет эволюции . Сегодня растения занимают почти 30% общей площади суши и обеспечивают более 99% всей биомассы . Растения выполняют много ролей в экосистеме . Они являются источником пищи, служат укрытием, сохраняют целостность почвы (предотвращая эрозию ) и, самое главное, поддерживают баланс уровня кислорода в атмосфере .

Анатомически растения являются очень сложными организмами и классифицируются на типы на основе различных определяющих признаков. Корни – это очень важные структуры, которые обеспечивают множество функций, но вопреки распространенному мнению, не у всех растений есть корни. Корни отсутствуют у таких растений, как мхи и печеночники.

Что такое корень?

Корни – важный подземный орган сосудистых растений. Эта часть в основном отвечает за закрепление растения в земле и поглощение необходимых минеральных элементов , питательных веществ и воды из почвы. Корни также используется для хранения питательных веществ.

Однако не у всех растений корни находятся под землей, у некоторых видов они растут над землей. Они называются воздушными корнями. Подобно подземным корням, воздушные корни также отвечают за поглощение питательных веществ , поддержание растения, прикрепляясь к близлежащим стенам, скалам, заборам и т. д. Примеры растений с воздушными корнями включают бонсай, баньян, мангровые деревья и т. д.

Типы корневых систем

Все корни имеют сходные функции, однако их структура различна. Следовательно, на основе этих критериев корневая система классифицируется на два типа:

Стержневая корневая система

Стержневые корни характеризуются хорошо развитым главный центральным корнем, от которого исходят небольшие боковые корни, называемые корневыми волосками. Горчица, морковь, свекла, петрушка, китайская роза и все двудольные растения являются обладают стержневой корневой системой.

Мочковатая корневая система

Мочковатые корни, с другой стороны, не имеют главного корня, а представлены относительно тонкими придаточными корнями, растущими из стебля . Рис, пшеница, кукуруза, календула, банан и все однодольные растения обладают мочковатой корневой системой.

Функции корня

Корни выполняют различные функции, необходимые для выживания и роста растений . Они представляют собой целостную или интегрированную систему, которая помогает растению в:

- Закрепление: корни – это причина, по которой растения остаются прикрепленными к земле. Они поддерживают тело растения, обеспечивая его вертикальное положение.

- Поглощение: основная роль корней состоит в поглощении воды и растворенных минералов из почвы. Это очень важно, так как помогает в процессе фотосинтеза .

- Хранение: растения сами производят себе пищу и хранят ее в виде крахмала в листьях , стеблях и корнях. В качестве примеров можно привести картофель, морковь, редьку, свеклу и т. д.

- Размножение: хотя корни не являются репродуктивной частью растений, они относятся к вегетативным органам. У некоторых растений корни служат для размножения. Например, у клубники новые растения возникают из ползучих горизонтальных побегов, называемых столонами. Такое размножения называется вегетативным.

- Экологическая функция: растения сдерживают эрозию почвы, обеспечивают питание, а также среду обитания для различных организмов.

Вопрос – Ответ (FAQ)

Давайте кратко рассмотрим некоторые из распространенных вопросов о корнях растений:

ИсточникКлассы и семейства покрытосеменных растений

Слово “семейство” ассоциируется у нас с большой и дружной семьёй, однако в биологии “семейство” – это ботанический термин. В этой статье мы рассмотрим семейства цветковых и их основные отличия.

Классы покрытосеменных растений

В прошлой статье на тему «Семенные растения» мы говорили о том, кто такие покрытосеменные и почему они являются самым распространённым современным классом растений. В этой статье мы разберем, какие растения относятся к покрытосеменным (или цветковым).

Отдел Покрытосеменные растения включает в себя 2 класса:

Таксоны растений названы так не случайно, здесь ключевую роль сыграло количество семядолей в семени.

Семядоля – часть эмбриона семени растения.

Признаки класса Однодольные

Из названия становится понятен первый признак, но давайте разберемся с полным списком отличительных признаков:

- Одна семядоля в семени.

- Семенная кожура срастается с околоплодником. О том, что такое “околоплодник” можно прочитать в статье “Генеративные органы покрытосеменных”.

- Число элементов цветка (тычинок, лепестков) кратно трём.

- Жилкование листа параллельное или дуговое.

Жилкование листа – рисунок, образованный жилками на листе.

О разных типах жилкования листа можно подробно прочитать в статье “Ткани растений. Органы растений Ч1”.

Эту особенность легко запомнить, используя следующую ассоциацию: у однодольных в семени только одна семядоля, а в листе жилки пролегают только в одном направлении. Единица – самое важное число для однодольных.

Виды жилкования

- Корневая система мочковатая.

В такой системе не выделяется главный корень, зато хорошо видны придаточные, от которых отходят боковые корни. Мочковатая систем по виду напоминает мочалку или собранные в венник ветки.

Типы корневых систем

- Проводящие пучки лежат диффузно, рассеянно.

Проводящие пучки – структуры побега, состоящие из проводящих тканей.

Эту особенность можно увидеть при микроскопии поперечного среза стебля однодольного стебля. В отличие от пучков двудольного растения, в однодольном пучки не имеют симметричного порядка и разбросаны хаотично, как камушки на берегу.

Проводящие пучки на поперечном срезе цветковых растений

- Чашелистики (структурные части околоцветника) отсутствуют, околоцветник простой (о том, что такое “околоцветник” можно прочитать в статье “Генеративные органы покрытосеменных”).

Признаки класса Двудольные

Двудольные – фанаты четных чисел. Поэтому их признаки тоже легко запомнить:

- В семени есть две семядоли.

- Число элементов цветка кратно 4 или 5.

- Жилкование листа пальчатое (лист похож на ладошку) или перистое (лист похож на перо.

- Корневая система стержневая.

В такой системе ярко выражен главный корень, от которого отходят боковые. Дополнительно могут образовываться придаточные корни.

В стержневой корневой системе есть главный корень, который, как стержень, толще, длиннее и больше всех остальных структур. Он образует центральную ось всей корневой системы. По виду такой корень напоминает дерево вверх тормашками.

- Проводящие пучки на поперечном срезе стебля лежат упорядоченно.

- Двойной околоцветник, образованный чашелистиками.

Представители классов

К классу Двудольные относятся семейства

К классу Однодольные – семейства

Растения, которые относятся к этим семействам, описаны в следующем разделе статьи.

Семейства покрытосеменных

Отдел Покрытосеменные включает в себя множество семейств. В рамках школы мы изучаем подробно 9 из них, однако их разнообразие – более нескольких десятков. В обычной жизни мы встречаемся с ними на каждом шагу: к покрытосеменным относятся яблоня, одуванчик, роза и даже кактус.

Важно уметь правильно читать формулы цветка, чтобы понимать, чем отличаются семейства. Для этого не нужно быть математиком, достаточно запомнить пару основных правил.

О чём может рассказать формула цветка?

Формула цветка показывает строение генеративного органа растения.

Формула состоит из 4 буквенных обозначений и цифр рядом с ними. Чтобы понимать, как расшифровывается формула, нужно знать обозначения:

Ч – чашелистики (обратите внимание, у однодольных вместо буквы Ч стоит “О” – околоцветник),

Л – лепестки,

Т – тычинки,

П – пестики.

Если цифра находится в скобках, то количество элементов, под которыми она находится, кратно этой цифре.

Например, формула цветка Паслёновых – Ч(5)Л(5)Т(5)П1. Следовательно, число чашелистиков, лепестков и тычинок кратно 5 – оно может равняться 10, 15, 25…

Если цифры написаны через знак “+”, то первое число обозначает количество сросшихся элементов, а число после плюса обозначает количество элементов свободных.

Семейство Крестоцветные (Капустные)

Капуста является едва ли не самым распространённым огородным растением. Из неё готовят супы, голубцы – каждый из нас точно когда-нибудь видел её. Но кто бы мог подумать, что она относится к цветковым растениям! А это, действительно, так.

Семейство Капустные – важная часть класса Покрытосеменные. А цветение белокочанной капусты нам не удавалось увидеть потому, что селекционеры специально выводят сорта капусты, которые не цветут – так больше питательных веществ уходит в листья, используемые людьми в пищу. Давайте поближе познакомимся с семейством Крестоцветные и его представителями.

К семейству относятся капуста, сурепка, редька, горчица, икотник и многие другие растения. Если вы присмотритесь к цветкам этих растений, то увидите, что они напоминают звездочки.

Плоды капустных – стручок или стручочек, они очень похожи на боб, но их важно не перепутать. Для этого посмотрите на семена в стручке: семена капустных располагаются на перегородке между створками.

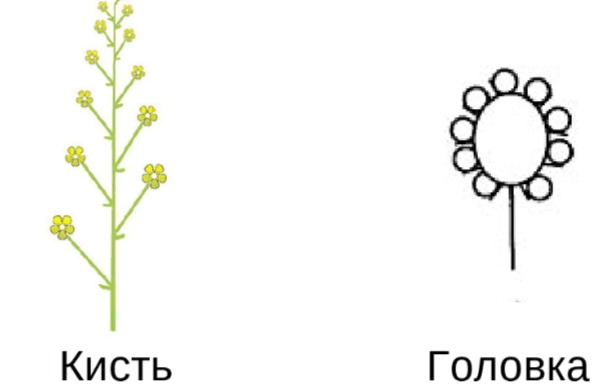

Соцветие – кисть – состоит из мелких невзрачных цветков.

Формула цветка: Ч4Л4Т4+2П1 (4 тычинки длинные и 2 короткие).

Представители семейства Крестоцветные (Февраль КЗ 13)

Семейство Бобовые (Мотыльковые)

Плоды Мотыльковых – бобы, отсюда и произошло второе название семейства.

Плоды бобовых растений – важная часть рациона человека. Они содержат большое количество белков и витаминов. Рассмотрим это семейство подробнее.

| Почему бобовые также называются мотыльковыми? У бобовых очень интересно выглядит цветок. На воздухе его лепестки колышутся и напоминают летящего мотылька, поэтому растения называют “мотыльковыми”. |

Таксон представлен всеми жизненными формами: травами, кустарниками и древесными растениями. К семейству относятся горох, фасоль, люцерна, акация, вика, чина.

У бобовых растений очень интересно устроены цветки (формула: Ч(5)Л(2)+2+1Т(9)+1П1).

Расположение и названия лепестков можно запомнить по аналогии с парусником:

верхний лепесток называется “парусом”, боковые – “веслами”, а 2 нижних срастаются в “лодочку”.

Соцветия мотыльковых: головка и кисть.

Соцветия крестоцветных – перерисовать

Семейство Паслёновые

Таксон представлен в основном травянистыми ядовитыми растениями. К паслёновым относятся картофель, табак, томат, белена, дурман. Вы можете удивиться: почему картошка тоже считается ядовитой? Давайте разберемся с этим подробнее.

В ягодах и листьях картофеля накапливается ядовитое вещество – соланин. Потребляя его, колорадские жуки становятся практически неуязвимыми для хищников (птиц, ежей, землероек). Это похоже на то, как в игре герой выпивает зелья неуязвимости и идет в бой с монстрами.

Для семейства Паслёновые характерны плоды ягода и коробочка, соцветия: кисть или завиток. Формула цветка: Ч(5)Л(5)Т5П1.

Семейство Сложноцветные (Астровые)

“Астра” в переводе с латинского – “звезда”.

Соцветия сложноцветных, корзинки, очень напоминают эти небесные тела, поэтому так называются.

Корзинка – соцветие из расширенного ложа, на котором располагаются многочисленные цветки.

В корзинке есть разные типы цветков. которые по-разному приносят пользу цветку:

- Из завязи трубчатых и язычковых цветков после оплодотворения образуются плоды.

- В ложноязычковых и воронковидных цветках отсутствуют тычинки. Они не образуют семян и служат исключительно для привлечения опылителей.

Соцветия некоторых сложноцветных (например, одуванчика) состоят из цветков только одного типа.

Плоды астровых – семянки (у одуванчика семянка имеет хохолок для парения по воздуху).

Группа представлена всеми жизненными формами.

Примеры растений: подсолнечник, мать-и-мачеха, бодяк, василёк, одуванчик, ромашка.

| Как отличить мать-и-мачеху от одуванчика? У одуванчика цветки появляются уже после того, как распустились листья. А вот мать-и-мачеха отцветает еще до распускания листьев. |

| Мать-и-мачеха | Одуванчик |

Семейство Розоцветные

Как вы думаете, какие цветы быстрее всего раскупают на 8 марта? Розы, и это не случайно! Цветы Розоцветных отличаются сладким ароматом и необычайной красотой. А еще эти растения отлично живут в домашних условиях.

Розоцветные представлены всеми жизненными формами.

Плоды разнообразны: яблоко, костянка, многокостянка, многоорешек.

Соцветие чаще всего кисть, щиток, зонтик.

Формула цветка: Ч5Л5Т∞П1/∞. Обратите внимание, по формуле цветка количество пестиков и тычинок “бесконечно”, это значит, что оно может быть любым.

Примеры растений: роза, яблоня, груша, вишня, персик, рябина, черёмуха, малина, клубника.

Семейство Злаковые (Мятликовые)

Вероятно, вы видели на полке магазина “злаковый хлеб” или “злаковые хлопья”. Продукты из этих растений очень полезны для организма. В природе они не так многочислены и представлены только травами.

Стебель у большинства злаковых растений представлен соломиной – он полый внутри междоузлий и заполненный тканями в узлах.

Листья могут быть сидячими или влагалищными. Такие листья характеризуются отсутствием черешка, который прикрепляет лист к стеблю растения.

Злаковые могут иметь подземное видоизменение побега – корневище. Корневище занимается запасами питательных веществ и в целом присматривает за размножением растения. А ещё придает дополнительную прочность растению: так просто его не выдернешь из земли.

Корневище – видоизмененный подземный побег довольно большой длины.

Соцветия Злаковых очень разнообразны: встречаются метёлка, початок, сложный колос. У некоторых представителей могут быть разные соцветия на одном растении. Например, у кукурузы пестичные цветки образуют початок, а тычиночные – метёлку.

Примеры растений: мятлик, пырей, тимофеевка, бамбук, сахарный тростник.

Семейство Лилейные

Возможно, вы видели, как по весне в магазинах начинают появляться стенды с продажей луковиц тюльпана или лилии. Эти растения – представители семейства Лилейные. Лилейные без труда выращиваются в домашних условиях – многие подоконники весной украшают комнатные тюльпаны.

Лилейные – многолетние травянистые растения.

Представители семейства имеют видоизмененные побеги: корневища или луковицы.

Плоды разнообразны: многосемянные коробочки или ягоды.

Цветки могут быть одиночными или собранными в соцветия: кисти или зонтики. Формула цветка: О3+3Т3+3П1.

Цветок тюльпана

Примеры растений: лилия, тюльпан.

| Махровый тюльпан | Бахромчатый тюльпан |

В ЕГЭ к семейству часто причисляют и некоторых представителей других семейств:

- Мелантиевые (вороний глаз),

- Луковые (лук и чеснок),

- Спаржевые (спаржа и ландыш),

- Амариллисовые (нарцисс).

Фактчек

- Отдел Покрытосеменные растения включает в себя 2 класса: однодольные и двудольные.

- Представители классов Однодольные и Двудольные отличаются по жилкованию листа, типу корневой системы, строению околоцветника, числу элементов цветка, расположению проводящих пучков на поперечном срезе стебля.

- К классу Двудольные относятся семейства Розоцветные, Крестоцветные, Паслёновые, Бобовые (Мотыльковые), Сложноцветные; к классу Однодольные – семейства Лилейные, Злаковые и Луковые.

- Представители разных семейств отличаются по строению цветков, соцветий и плодов.

Термины

Таксон – систематическая категория.

Проверь себя

Задание 1.

Пастушья сумка относится к семейству…

- розоцветные

- крестоцветные

- паслёновые

- сложноцветные

Задание 2.

Выберите признак, характерный для представителей семейства Сложноцветные.

- соцветие – корзинка

- плод – боб

- плод – стручок

- количество элементов цветка кратно 2

Задание 3.

Вставочный рост характерен для…

- крестоцветных

- паслёновых

- луковых

- злаковых

Задание 4.

Люцерна – представитель семейства…

- луковые

- капустные

- мотыльковые

- злаковые

Задание 5.

В завязях каких цветков Астровых после оплодотворения формируются плоды?

- трубчатые

- воронковидные

- язычковые

- ложноязычковые

Задание 6.

Выберите представителя семейства Паслёновые.

Корневые системы трав

У многолетних трав сенокосов и пастбищ выделяют два основных типа корневой системы — стержневую и мочковатую.

Стержневая корневая система состоит из хорошо развитого главного корня и образующихся на нем боковых корней; главный корень развивается из зародышевого корешка. Она формируется у многих растений из групп бобовых и разнотравья (клевер луговой и гибридный, люцерна посевная, лядвенец рогатый, клевер горный, козлобородник луговой, одуванчик лекарственный, тмин обыкновенный).

Мочковатая корневая система характеризуется тем, что зародышевые корни быстро отмирают и на органах стеблевого происхождения развиваются придаточные корни. Эта система развивается у растений из групп злаков и осок. Придаточные корни у них образуются на подземных узлах надземных побегов, на узлах корневищ и ползучих надземных побегов.

В группах бобовых и разнотравья также много корневищных и столонообразующих растений с мочковатой корневой системой (клевер ползучий, лапчатка гусиная, лютик ползучий, чай луговой, клевер средний, горошек мышиный, горошек заборный, тысячелистник обыкновенный и др.). К типу мочковатой относится и корневая система многих растений, не имеющих корневищ и ползучих побегов (василек луговой, лютик едкий, кульбаба осенняя и др.).

У некоторых растений, называемых кистекорневыми, придаточные корни образуются на коротких, иногда утолщенных корневищах (купальница обыкновенная, подорожник большой, калужница болотная и др.). У таких растений бывает не более одного-двух побегов.

В течение вегетационного периода отмечают периоды интенсивного образования корней, по времени совпадающие с периодами интенсивного побегообразования, поскольку каждый вновь появляющийся побег формирует свою корневую систему. После гибели побега его корневая система некоторое время функционирует. Данные о продолжительности этого периода противоречивы, имеются указания на то, что она живет до следующего года. Боковые корни главных и придаточных корней живут в течение 2…3 мес. Наиболее быстро обновляются корни трав в поверхностных, часто высыхающих горизонтах почвы.

В поверхностных слоях почвы, особенно у растений с мочковатой корневой системой, располагается основная масса корней. У злаков в слое 0…20 см залегает 70 % и более массы корневой системы, причем из этого количества наибольшая часть приходится на слой 0…10 см.

На кормовых угодьях масса корней трав в почве обычно возрастает в первые 4…5 лет жизни травостоя, а затем стабилизируется на определенном уровне. На естественных кормовых угодьях сырая масса корней составляет на 1 га 5…20 т, сухая их масса достигает 5…6,5 т/га. Она превышает массу надземных органов в 2…10 раз. Особенно большой она бывает при недостаточной обеспеченности почвы водой и элементами минерального питания.

Верхний, густо пронизанный корнями и подземными органами растений стеблевого происхождения слой почвы называют дерниной. Чем больше объем корней и подземных органов в почве, тем значительнее задернение почвы. Задернение учитывают при организации использования травостоя (допустимые нагрузки ходовых частей машин, копыт животных), при обработке почвы (сопротивление рабочим органам почвообрабатывающих машин, скорость разложения органического вещества в почве). По количеству корней на единице площади вертикального среза дернины судят о ее рыхлости или густоте, по способности противостоять вытаптыванию и продавливанию — о крепости (слабости), по прочности на разрыв — о связности.

ИсточникРазмножение растений

Одним из распространенных методов размножения большинства травянистых многолетников является деление куста. С помощью этого метода можно также омолаживать ценные экземпляры и поддерживать у них интенсивный рост. Деление с успехом применяют при размножении кустарников, таких, как, например, сумах, дающих корневые отпрыски; при размножении полуодревесневших многолетников, таких, как новозеландский лен, образующих многоотпрысковые побеги; а также при размножении большинства растений, имеющих видоизмененные стебли, например садового ириса.

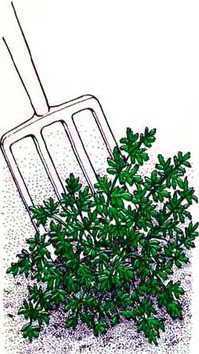

Травянистые растения с мочковатыми корнями

Метод размножения делением корней применяется в основном для травянистых многолетних растений вроде хризантем, имеющих разветвленную мочковатую корневую систему и не очень плотный куст. Стебли в центральной части кроны через 2—3 года обычно одревесневают, поэтому их удаляют. Оставшийся куст делят на части нужной величины, которые используют для пересадки и выращивания новых растений.

Как правило, наиболее благоприятное время для деления таких растений приходится на конец их цветения, так как именно тогда начинается образование новых вегетативных побегов и развивается новая корневая система. У поздноцветущих растений это время приходится на следующую весну.

Растение выкапывают и тщательно отряхивают с его корней землю; остатки земли отмывают в ведре. Делить растение можно и без такой подготовки, но гораздо удобнее работать с чистыми растениями, тем более когда земля мокрая. Высокие побеги подрезают, чтобы снизить потери воды при испарении, особенно если деление проводят летом.

Из периферийной части куста, где преимущественно образуются молодые побеги, выламывают кусок, содержащий хотя бы одну хорошую почку; одревесневшие побеги из центральной части не представляют интереса и поэтому отбрасываются. Если кусок корня с побегами отделяется трудно, его можно вырезать ножом. Отделенные части куста как можно быстрее высаживают на ту же глубину, на которой они росли раньше. После посадки растение поливают; но лучше посадку проводить в заранее политую лунку.

Травянистые растения в виде кустов с сочными побегами

Многие травянистые растения, такие, как хоста, например, образуют компактные кусты из большого числа сочных побегов, которые разделить не так-то просто.

Приступать к размножению таких растений делением лучше всего в конце их периода покоя, когда из почек начинают отрастать побеги; последнее обстоятельство облегчает определение участков куста с наибольшей жизненной силой. Материнское растение выкапывают и стряхивают с его корней землю, затем промывают их водой. Ножом куст разрезают на несколько частей.

Их размеры произвольны, однако в каждой должен быть по крайней мере один хорошо развитый побег. Покоящиеся почки при этом не учитывают, поскольку их дальнейшее развитие не всегда удовлетворительно. Поверхности срезов обрабатывают порошковидным фунгицидом. Подготовленному посадочному материалу не следует давать пересыхать. Его необходимо как можно скорее высадить в грунт или в горшки и не забыть при этом снабдить подробными этикетками.

Альпийские растения, делящиеся в естественных условиях

Существует ряд альпийских (горных) растений, таких, как колокольчики, например, которые исключительно удобно размножать делением куста, поскольку этим способом они ежегодно размножаются в природных условиях, образуя новые очаги.

Сразу после цветения или весной, если цветение, как у горечавки неукрашенной, приходится на осень, растения выкапывают и разделяют на части. Затем без промедления высаживают на постоянное место и поливают.

Это очень простой, но чрезвычайно эффективный способ вегетативного размножения. Если деление наряду с интенсивным выращиванием растений проводилось часто, то за сравнительно небольшой промежуток времени можно получить очень большое количество посадочного материала. Но не забывайте: если растения долго остаются на одном месте, коэффициент размножения у них невысок.

Полуодревесневшие травянистые растения

У некоторых многолетников с прямостоячими ланцетовидными листьями, например у новозеландского льна, при разрастании куста образуются своеобразные отводки, быстро формирующие большое число новых побегов, и каждый из них имеет собственную корневую систему.

Размножать такие растения лучше всего весной, хотя в принципе для этого подходит любое время года. Растение выкапывают, отряхивают с него землю. Слаборазвитые отводки отбрасывают. Куст, если он сильно разросся и одревеснел в центре, разрубают на части лопатой или топориком. Чтобы корни не подсыхали, разделенные части сразу же высаживают.

Древесные кустарники

Некоторые древесные кустарники, например терновник, образуют поросли, которые со временем превращаются в самостоятельные растения. Во время периода покоя растения выкапывают и отмывают от земли. Кусты делят на несколько частей нужных размеров. Как правило, на центральных одревесневших побегах корней сохраняется немного, поэтому они не представляют особой ценности. Для размножения больше подходят молодые мощные побеги, расположенные во внешней части куста.

Поскольку почки тронутся в рост весной, когда у растения еще недостаточно развита корневая система, все ветки перед посадкой коротко обрезают. После деления растения сразу же высаживают.

Аналогичным образом выкапывают и рассаживают уже обособившуюся от материнского растения поросль.

Если растение привитое, как, к примеру, японская хеномелес (айва), тогда при подобном делении будет размножаться подвой, но не культурный сорт.

Черенкование по-ирландски

Растения вроде новобельгийской астры, со сравнительно рыхлым кустом можно размножать при помощи отдельных побегов, образующихся с краев и имеющих придаточные корни. Эти одностебельные отпрыски получили название ирландских черенков. Высаживать их следует сразу же после отделения от материнского растения.

Травянистые растения с мочковатыми корнями (рис. 1-9)

Травянистые растения в виде кустов с сочными побегами (рис. 10-12)

Древесные кустарники, дающие поросль (рис. 13-15)

Черенкование по-ирландски (рис. 16)

1. Сразу же после цветения куст, предназначенный для деления, выкапывают.

Источник