Сравнительное развитие корней у различных культур

Исходя из ключевой роли корневой системы в питании растений, управление продукционным процессом сельскохозяйственных культур на основе рационального применения минеральных и органических удобрений невозможно без учета зависимости активности корней от условий питания и воздействия окружающей среды, а также глубокого понимания особенностей поглощения питательных веществ растениями в отдельные периоды их роста и развития.

Совершенно другой характер распространения корней наблюдается в черноземных почвах по сравнению с дерново-подзолистыми. Наличие мощного гумусового горизонта почвы, хорошие физические и агрохимические свойства подпахотных слоев почвы способствует более глубокому равномерному распространению корней. Корневая система растений произрастающих на черноземных почвах характеризуется более мощным развитием и глубоким проникновением. В пахотном горизонте черноземных почв находится, как правило, 50-65 % общей массы корней, что следует учитывать при внесении удобрений.

Этот один сидерат заменит все остальные вместе взятые! Почва станет плодородной, рыхлой и влагоемкой

Сравнительное развитие корней у различных культур

| Культура | Корни | Корневые волоски | |||

| длина, м | поверхность, см 2 | число, млн. | длина, м | поверхность, см 2 | |

| Овес | 4,6 | 316 | 6,3 | 741 | 3419 |

| Рожь | 6,4 | 503 | 12,5 | 549 | 7677 |

| Горох | 3,0 | 390 | 6,5 | 470 | 289 |

| Соя | 2,9 | 406 | 6,1 | 605 | 277 |

| Мятлик луговой | 38,4 | 2130 | 52,0 | 466 | 15806 |

Массу и поглотительную деятельность корневой системы большинства сельскохозяйственных культур можно наглядно представить в виде двух конусов, один из которых, обращенный основанием кверху будет отражать массу корней, а другой — стоящий на основании, ее поглотительную активность.

Плотность почвы, гранулометрический и химический состав отдельных горизонтов почвенного профиля оказывают существенное влияние на рост и распространения корней. У большинства сельскохозяйственных культур Нечерноземной зоны основная масса корней (80-90 %) расположена в пахотном слое почвы, при этом больше половины их массы находится в верхнем слое (0-15 см) почвы. Однако на долю корней расположенных в верхней половине пахотного слоя почвы приходится лишь 15-20 % от суммарного поглощения элементов питания из почвы за период вегетации, т. е. их роль в поглощении элементов питания относительно невелика. Основное количество питательных веществ (80-85 %) поступает в растения при участии молодых растущих корней расположенных в нижней части пахотного слоя почвы. Благодаря неравномерному распределения массы корней в почвенном профиле, после их отмирания происходит обогащение элементами питания верхних горизонтов почвы.

Биология/Сборник тестов 2021/Корень/Подземное питание и удобрения/Страницы 20 -24.

Молодые растущие корни нижней части пахотного горизонта, несмотря на небольшую массу (15-25 % от общей массы) отличаются высокой поглотительной способностью вследствие большой их разветвленности и адсорбционной поверхности, а также высокой интенсивности физиологических процессов обмена веществ. При этом главная роль в поглощении элементов питания принадлежит кончикам корней снабженных корневыми волосками.

Корневая система в первую очередь воспринимает все изменения, происходящие в почве при внесении удобрений, извести, орошении и других агротехнических приемах. Однако реакция корней на изменение условий у однодольных и двудольных растений различна. Корневые системы однодольных и двудольных растений существенно различаются по массе, толщине корней, глубине их проникновения, разветвленности и пространственному распределению их в почве, а, следовательно, и способностью потреблять элементы питания из разных горизонтов почвы.

Мочковатые корни злаковых (мятликовых) густо пронизывают пахотный слой почвы, что имеют важное значение в водоснабжении и питании растений. Высокая температура почвы, ускоряя прохождение фазы кущения, оказывает негативное влияние на образование узловых корней.

У злаковых культур, произрастающих на дерново-подзолистых и серых лесных почвах 80-90% массы корней сосредоточено в пахотном слое почвы 0-25 см. Поэтому в обеспечении растений элементами питания подпахотные слои почвы имеют второстепенное значение. Иссушение верхних слоев почвы вынуждает корневую систему развиваться в глубину, в более влажные подпахотные слои почвы. Только благодаря быстрому распространению корней в почве, при котором охватываются все новые и новые ее участки с неиспользованной водой и элементами питания, обеспечиваются соответствующие условия для роста растений. Это можно наблюдать в зоне достаточного увлажнения в период засухи.

Корневая система двудольных существенно отличается от корневой системы однодольных (злаковых) культур. Двудольные растения формируют центральный (главный) корень, который затем образует боковые корни. Г лавный корень имеет значительно больший размер, чем боковые и составляет обычно 50-70% массы корневой системы, однако вклад его в общую поверхность корневой системы и поглощение элементов питания относительно невелик. Следует отметить, что поглощение растениями питательных веществ из почвы в большей мере зависит не от массы корней, а от степени их ветвления и удельной поверхности.

Диаметр корней и глубина их проникновения у двудольных культур, как правило, больше, чем у злаковых. Например, большая часть корневой система пшеницы, ячменя, кукурузы и др. злаков расположена в пахотном слое и лишь незначительная их часть в подпахотном слое почвы, а у двудольных растений: зернобобовых, клевера, люцерны, донника, подсолнечника и многих овощных культур (зонтичные, тыквенные, капустные) в подпахотном слое почвы располагается более значительная часть корней по сравнению со злаками. Главный корень люцерны, донника, эспарцета, сахарной свеклы в первый год жизни растений может проникать на глубину 1,320 м, а во второй год — 2,5-3,5 м или до тех пор, пока проникновение корней в глубь не будет лимитировано какими-либо физическими или химическими свойствам почвы. В сильно засушливые годы глубина проникновения корней в почву практически у всех растений в 1,5-2 раза больше, чем в обычные годы. У люцерны и донника отдельные корни иногда проникают на глубину 10-14 м.

У древесных пород корневая система состоит из проводящих, ростовых и сосущих корней. Сосущие корни обычно нитевидные, размером 10-15 мм, с многочисленными корневыми волосками. Корни многих древесных культур вступают в симбиоз с почвенными грибами, образуя микоризу, или грибокорень. Микоризные корни не имеют корневых волосков, они более короткие, утолщенные, покрыты сплошным чехлом из переплетающихся гиф гриба. Ростовые корни отличаются от сосущих более значительными размерами (диаметр 1,5-2,0 мм, длина до 10-15 см).

Доступность элементов питания растениям зависит от объема почвы, используемого корневой системой. Её масса не является определяющим фактором, так как поглощение элементов питания и воды осуществляется в основном молодыми корешками, снабженными большим количеством корневых волосков.

Поэтому уровень потребления питательных веществ обусловливается главным образом густотой ветвления корней. В зоне достаточного увлажнения она почти всегда максимальна в пахотном слое почвы. В более засушливых областях основная часть активных корней находится в нижней части пахотного горизонта и в подпахотном слое почвы, который, таким образом, имеет большое значение для питания растений. Особо важную роль для поглощения питательных веществ имеет разветвленность корневой системы.

Причина, вызывающая ветвление корней пока неизвестна, но при удалении кончика главного корня наблюдается интенсивное ветвление корней, что используется в сельскохозяйственной практике. Важно отметить, что при рассадном способе выращивания овощных культур, когда при выемки рассады из грунта центральный корень часто обрывается, после посадки в поле они формируют разветвленную (псевдомочковатую) коневую систему, а при безрассадном способе (посев семенами) растения имеют глубоко проникающий стержневой корень. Подрезание корней плодовых и ягодных культур путем глубокого рыхления почвы довольно широко используют в практике для усиления ветвления (омоложения) корней.

Ветвление корня моркови, свеклы и других корнеплодов часто наблюдается на плотных почвах, когда сопротивление нижнего горизонта почвы сильно угнетает рост центрального корня или при его повреждении. Ветвления корнеплодов, особенно моркови и свеклы, на плотных суглинистых почвах могут вызывать также органические удобрения (навоз, компост и др.). При плохом их перемешивании в почве образуются очаги пониженной плотности («пустоты»), стимулирующие образование и рост боковых корней в сторону наименьшего физического сопротивления их росту. В тех же условиях при тщательном перемешивании фрезой органических удобрений с почвой ветвления корнеплодов практически не наблюдается.

Можно сказать, что корневая система интенсивно поглощает элементы питания, пока растут кончики корня. Корневые волоски и прилежащие к ним клетки эпидермиса являются основным местом поступления («загрузки») элементов питания в симпласт, а далее, минуя мембранные барьеры, они проходят весь путь по плазмодесмам до ксилемы.

При плотности почвы выше 1,5 г/см рост корней многих сельскохозяйственных растений резко замедляется или вовсе приостанавливается, что важно учитывать при использовании тяжелых сельскохозяйственных машин и орудий.

Масса корневой системы и количество волосков на поверхности кончика корня зависит от условий минерального питания растений, температуры, плотности и влажности воздуха почвы. Их больше в рыхлой почве, при оптимальной для роста температуре и влажности. При разреженных посевах растения образуют длинные разветвленные корни с большой поверхностью, однако общая масса (т/га) их и площадь поверхности корней (м /га) значительно выше при оптимальных и загущенных посевах сельскохозяйственных культур, чем разреженных. В зависимости от биологических особенностей растений, агротехнических и почвенноклиматических условий, при густоте стояния посевов, обеспечивающей максимальный урожай с.-х. культур, масса корней варьирует от 2 до 10 т/га, а суммарная поверхность корней, расположенных под 1 м поверхности почвы составляет 40-100 м 2 .

Густота корней (разветвленность) у различных сельскохозяйственных культур также неодинакова. Наибольшая густота корней у подсолнечника и многолетний злаковых трав, при этом значительная их часть расположена в слое 6-20 см. Зерновые колосовые культуры (рожь, пшеница, ячмень) и кукуруза имеют среднюю густоту корней. Наименьшая разветвленность корней у картофеля, льна, фасоли и сои.

В этой связи при составлении плана применения удобрений необходимо учитывать морфологические особенности корневой системы возделываемых растений. Культуры со слаборазвитой корневой системой требуют повышенного уровня минерального питания, они лучше отзываются на действие удобрений, нежели последействие.

По мере роста и развития растений длина и масса корневой системы линейно возрастает и достигает максимального значения практически у всех однолетних культур к фазе цветения. В начале формирования репродуктивных органов длина и масса корней в течение 10-15 дней остаются постоянными, а затем быстро уменьшается. В фазе полной спелости зерновых и зернобобовых культур длина их корней уменьшается в 3-5 раз (вследствие отмирания корневых волосков и кончиков корня), а масса становится в 1,5-2 раза меньше.

Источник§ 0—3. Особенности строения вегетативных органов растений

После выхода на сушу у растений возникла необходимость приспособиться к низкой плотности воздушной среды, к резким перепадам температуры и влажности, к получению минеральных веществ из почвы. В связи с этими особенностями среды у наземных растений из тканей сформировались органы. Орган — это часть растения, состоящая из нескольких тканей, занимающая определенное положение в теле растения и выполняющая специфическую функцию. В зависимости от роли все органы растений разделяют на две группы: вегетативные и генеративные (репродуктивные).

Вегетативные органы образуют тело растения, осуществляют процессы жизнедеятельности и вегетативное размножение. Генеративные органы отвечают за процессы полового размножения растений.

Главную роль в процессах жизнедеятельности растений играют корень, стебель и лист. Рассмотрим более подробно особенности этих органов (см. табл.).

Таблица. Особенности вегетативных органов растений

Характеристика

Корень

Стебель

Лист

Положение в растении

Осевой подземный орган

Осевой надземный орган

Боковой надземный орган

Всасывание воды и минеральных веществ из почвы; закрепление растения в почве

Опора для листьев, почек, цветков, плодов; двустороннее передвижение растворенных веществ

Фотосинтез, газообмен, транспирация

Запасание питательных веществ; увеличение площади опоры; снабжение кислородом растений заболоченных мест; фотосинтез у эпифитов; вегетативное размножение

Запасание питательных веществ; запасание воды у растений засушливых мест; фотосинтез у травянистых растений; защита от поедания животными (колючки); вегетативное размножение

Запасание воды у растений засушливых мест; запасание питательных веществ; защита от поедания животными (колючки); ловчий аппарат у насекомоядных растений; вегетативное размножение

Корнеплоды, корневые клубни (шишки), корни-прицепки, корни-присоски, дыхательные, ходульные, воздушные, втягивающие корни

Подземные побеги: клубень, луковица, корневище.

Надземные побеги: колючки, усики

Колючки, усики, чешуи, ловчий аппарат

Далее охарактеризуем внешнее и внутреннее строение корня, стебля и листа.

Корень

У растений различают три вида корней: главный, боковые и придаточные. Главный корень развивается из зародышевого корешка и отходит от основания стебля. Корни, которые отходят от главного корня и формируются за счет перицикла, называются боковыми. Они могут быть нескольких порядков.

Придаточные корни отходят от стебля и листьев, на них также могут формироваться боковые корни. Совокупность всех корней одного растения называется корневой системой. Тип корневой системы определяется видами корней, входящими в ее состав. Известны два типа корневых систем: стержневая и мочковатая.

Стержневая корневая система (система главного корня) представлена хорошо развитым главным корнем и отходящими от него боковыми корнями. У некоторых растений со стержневой корневой системой могут образовываться придаточные корни (картофель, томаты, капуста), если имеет место окучивание (подгребание почвы к нижней части стебля).

Такой прием использует человек для улучшения минерального питания культурных растений и повышения их урожайности. Мочковатая корневая система (система придаточных корней) состоит из придаточных корней, от которых отходят боковые корни. Стержневая корневая система характерна для двудольных (крапива двудомная, одуванчик лекарственный, пастушья сумка), а мочковатая — для однодольных (ландыш майский, мятлик луговой, пшеница) растений. Исключение составляет подорожник, который имеет мочковатую корневую систему, хотя содержит две семядоли в зародыше и относится к двудольным.

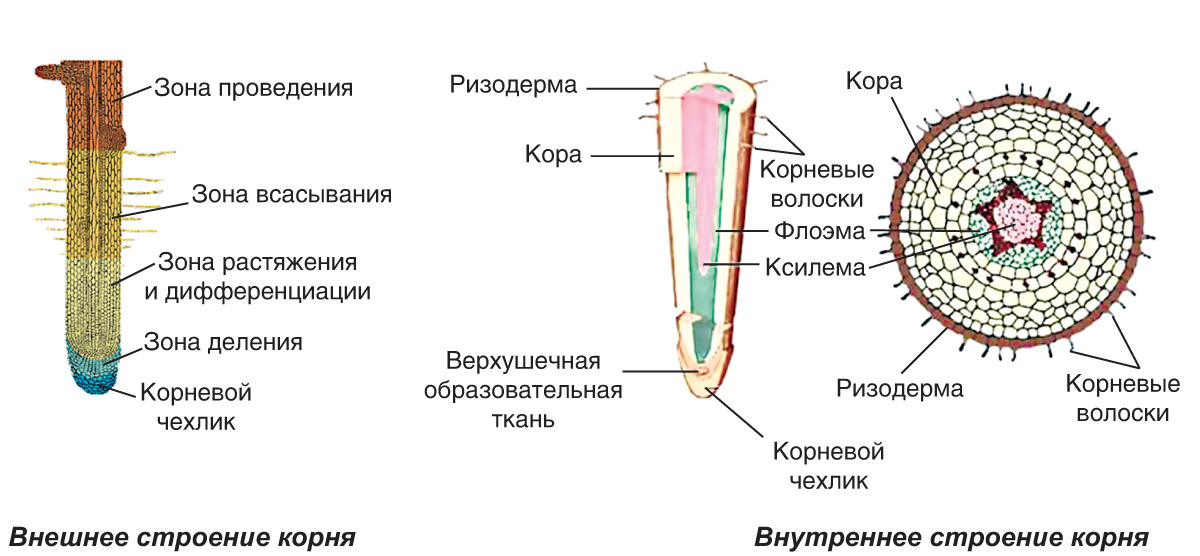

При рассмотрении молодого корня в микроскоп на нем можно заметить отдельные участки: корневой чехлик, зону деления, зону растяжения и дифференциации, зону всасывания, зону проведения (см. рис. Внешнее строение). Корневой чехлик расположен на кончике корня и защищает верхушечную меристему в зоне деления от механических повреждений.

Корневой чехлик — это признак корня, позволяющий отличить его от подземных побегов. Зона деления окружена корневым чехликом и состоит из клеток верхушечной меристемы, из которых образуются клетки всех тканей корня. Зона растяжения и дифференциации расположена над зоной деления.

Ее еще называют зоной роста, поскольку в этой зоне клетки удлиняются и обеспечивают рост корня в длину. В конце этой зоны одинаковые клетки постепенно дифференцируются на клетки тканей. Зона всасывания (зона корневых волосков) находится над зоной роста, и в ней выделяются ткани. Покровная ткань представлена эпидермисом, клетки которого образуют корневые волоски.

Эпидермис с корневыми волосками называется ризодермой. Корневые волоски осуществляют функцию всасывания воды и минеральных веществ из почвы. Зона проведения следует за зоной всасывания и обеспечивает продвижение поглощенных корнем воды и минеральных веществ в надземные части растения. В этой зоне отсутствуют корневые волоски, а у многолетних древесных растений эпидермис со временем заменяется перидермой. В зоне проведения образуются боковые корни за счет деления клеток боковой меристемы — перицикла.

Внутреннее строение корня можно рассмотреть на его поперечном разрезе в зоне всасывания (см. рис.). Снаружи корень покрыт ризодермой. Под ней находится кора, состоящая из паренхимы, по клеткам которой вода и минеральные вещества перемещаются от корневых волосков к центральному цилиндру корня.

Центральный цилиндр состоит из проводящих тканей — ксилемы и флоэмы. Ксилема располагается в центре корня и образует радиальные лучи, которые чередуются с участками флоэмы. У двудольных и голосеменных растений между ксилемой и флоэмой закладывается камбий. Он обеспечивает рост корня в толщину. У всех остальных групп растений камбий не закладывается.

Стебель

Стебли растений отличаются большим внешним разнообразием по ряду признаков: степени одревеснения, форме поперечного сечения, характеру расположения в пространстве. По степени одревеснения стебли разделяют на одревесневшие (древесные) и травянистые.

По форме поперечного сечения стебли чаще всего бывают округлые, реже трехгранные (осоки), четырехгранные (шалфей, мята), ребристые (укроп, морковь), сплюснутые (рдест). По характеру расположения в пространстве стебель может быть прямостоячий, приподнимающийся, вьющийся, лазающий, цепляющийся, стелющийся, ползучий. Несмотря на внешнее разнообразие стеблей, их рост в длину не ограничен и почти у всех видов растений происходит одинаково — за счет конуса нарастания (верхушечной меристемы). Исключение составляют злаковые, у которых рост стебля происходит за счет вставочной меристемы в узлах побега (вставочный рост), так как на верхушке стебля располагается соцветие.

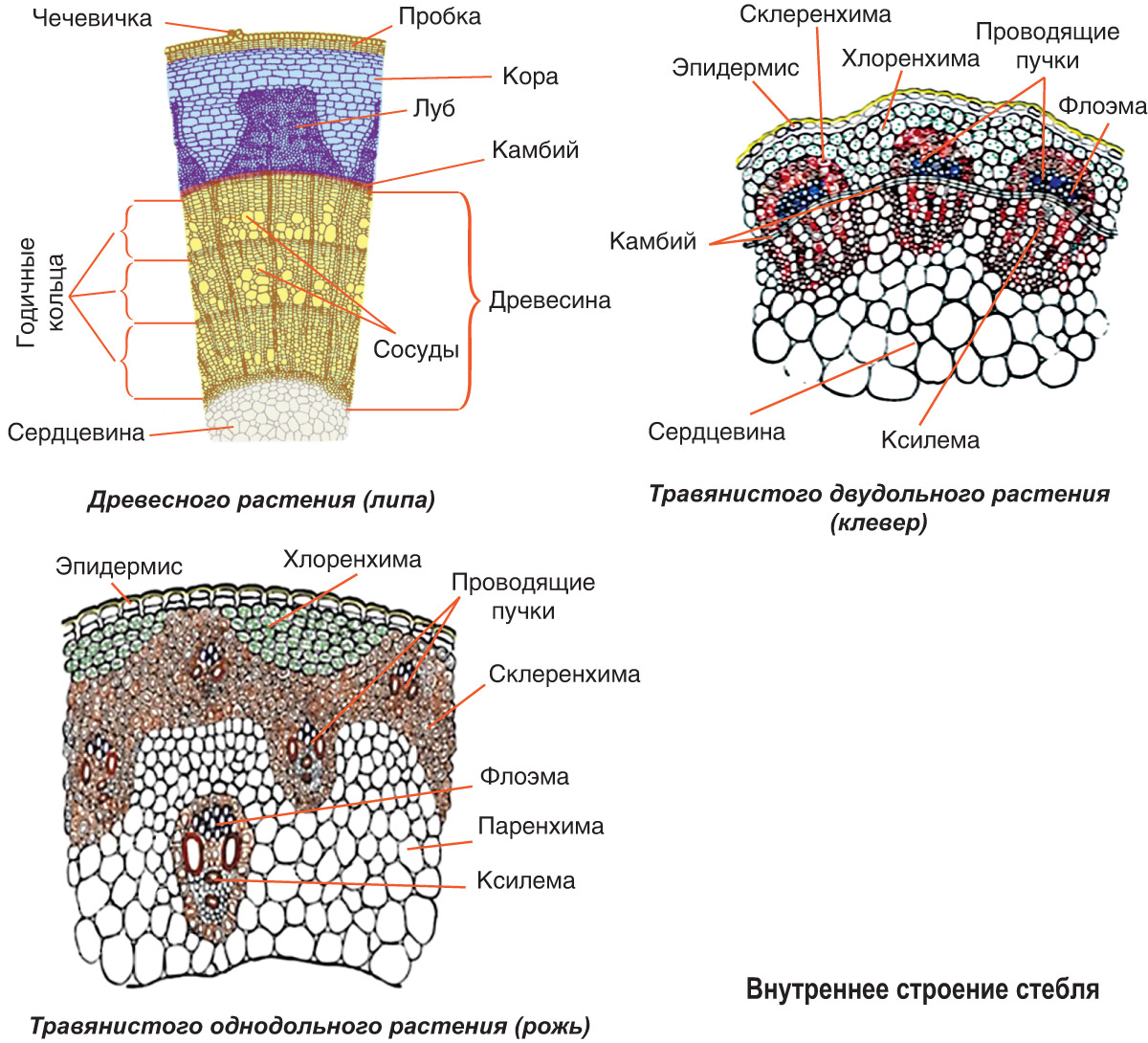

Чтобы понять, как происходит рост стебля в толщину, нужно рассмотреть внутреннее строение древесного стебля на примере липы (см. рис.). На поперечном срезе стебля видны четыре основных структурных компонента: кора, камбий, древесина и сердцевина. Кора включает пробку, первичную кору и луб (флоэму). Пробка выполняет защитную функцию.

Через ее чечевички осуществляется газообмен и транспирация. Клетки первичной коры выполняют запасающую функцию. Луб обеспечивает транспорт органических веществ из листьев к другим органам (нисходящий ток) благодаря наличию ситовидных трубок с клетками-спутницами. В лубе имеются лубяные волокна, которые придают стеблю гибкость и упругость.

Камбий закладывается у двудольных и голосеменных растений между лубом и древесиной и обеспечивает рост стебля в толщину, образуя элементы луба и древесины. Древесина (ксилема) занимает значительную часть среза стебля. Древесина обеспечивает транспорт воды и минеральных веществ из корня в другие органы (восходящий ток) по сосудам.

В ней содержатся древесные волокна, которые придают стеблю высокую прочность. В древесине четко видны зоны ежегодного прироста — годичные кольца. Их образование объясняется сезонной активностью камбия, образующего неравноценные по размерам элементы древесины в разные периоды вегетационного сезона. Зимой камбий не функционирует.

По количеству годичных колец определяют возраст растения, а по их ширине — условия его жизни. Сердцевина располагается в центре стебля и представлена паренхимой, выполняющей запасающую функцию.

У травянистых двудольных растений из ксилемы, камбия и флоэмы формируются проводящие пучки (см. рис.), которые располагаются кольцом вокруг сердцевины (может быть пучковое и непучковое расположение). За счет камбия формируются вторичные проводящие ткани (вторичное строение стебля) и происходит рост стебля в толщину.

У однодольных растений камбий не закладывается, поэтому стебель формируется только за счет прокамбия (первичное строение стебля) и не растет в толщину. Проводящие пучки у них разбросаны по всей толщине стебля (см. рис.). Кора и сердцевина не выражены. У злаков центральная часть стебля разрушается и образуется полый стебель, который называется соломиной.

Несмотря на внешнее разнообразие, в большинстве случаев у листьев можно выделить листовую пластинку, черешок, основание листа и прилистники. Листовая пластинка — расширенная часть листа, выполняющая его главные функции. В ней различают основание и верхушку. Черешок — узкая часть листа.

Его наружный конец переходит в расширенное основание листа, которым лист прикрепляется к стеблю. За счет черешка листья могут поворачиваться к свету. Листья, имеющие черешок, называются черешковыми, а не имеющие — сидячими. Прилистники располагаются у основания листа. У одних растений они рано опадают (липа, дуб, береза), у других могут выполнять функции листьев (горох, чина), а у третьих превращаются в колючки (робиния, караганник древовидный).

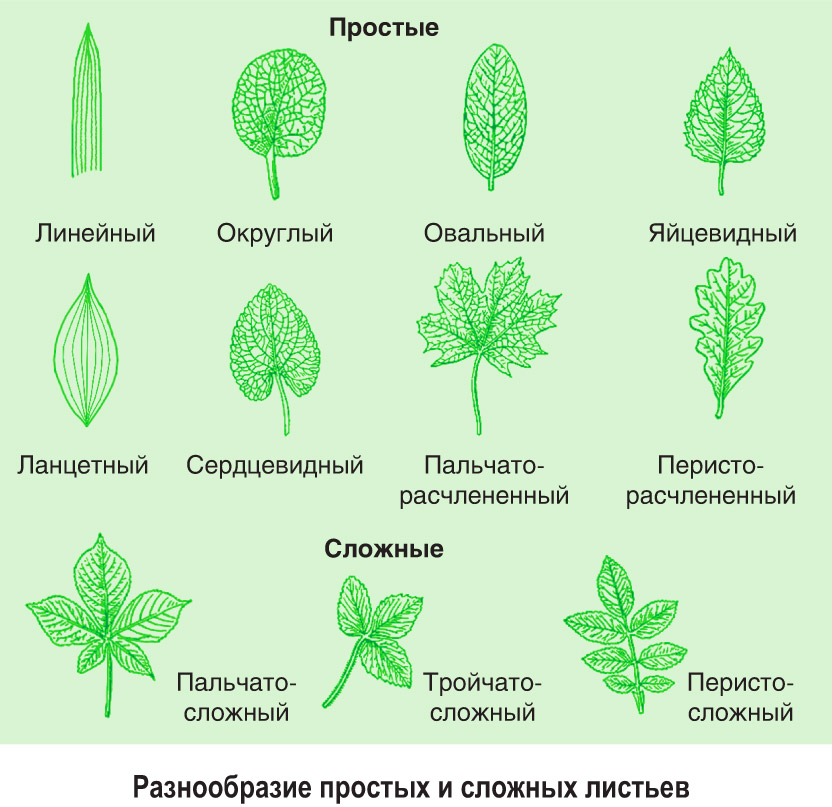

По внешнему строению листья разделяют на простые и сложные. У простых листьев одна листовая пластинка, а у сложных их несколько, и каждая может опадать по отдельности. Простые листья по форме листовой пластинки могут быть линейные, округлые, овальные, яйцевидные, ланцетные, сердцевидные, стреловидные, копьевидные, почковидные, а по характеру края листовой пластинки — пальчато- и перисторасчлененные. Сложные листья по характеру расположения листовых пластинок разделяются на пальчатосложные (каштан, люпин), тройчатосложные (клевер, земляника) и перистосложные (рябина, горох).

Внутреннее строение листа хорошо видно под микроскопом на поперечном срезе листовой пластинки. Снаружи лист покрыт эпидермисом . У горизонтально расположенных листьев различают верхний и нижний эпидермис.

На верхнем эпидермисе имеется кутикула, восковой налет или опушение, в нижнем эпидермисе находятся устьица . Функцию фотосинтеза в листьях выполняет в основном столбчатая паренхима . Она лежит под верхним эпидермисом и состоит из одного или двух рядов плотно расположенных вытянутых клеток, содержащих много мелких хлоропластов. Под столбчатой паренхимой находится губчатая паренхима с большими межклетниками, состоящая из округлых клеток, содержащих небольшое количество хлоропластов. Она выполняет функции газообмена и транспирации. В листьях тенелюбивых растений столбчатая паренхима отсутствует. Внутри листа находятся проводящие пучки (жилки), которые выполняют не только проводящую функцию, но и функцию опоры для мягких тканей листа.

Характер расположения жилок называется жилкованием. Для двудольных растений характерно перистое и пальчатое жилкование, а для однодольных — параллельное и дуговое.

Повторим главное. Тело растений состоит из вегетативных органов — корня, стебля и листьев. Корни образуют корневую систему — стержневую у двудольных, мочковатую у однодольных. В строении корня различают корневой чехлик и зоны: деления, растяжения и дифференциации, всасывания, проведения.

Снаружи корень покрыт ризодермой, внутри его расположен центральный цилиндр из ксилемы и флоэмы. Стебли различаются по степени одревеснения, форме поперечного сечения, характеру расположения в пространстве. Внутреннее строение стебля у древесного растения включает кору (пробка, первичная кора и луб), камбий, древесину и сердцевину.

У травянистых растений в стебле имеются проводящие пучки, расположенные по кругу (двудольные) или по всей толщине стебля (однодольные). Лист состоит из листовой пластинки, черешка, основания листа, прилистников. По числу листовых пластинок листья разделяют на простые и сложные. Снаружи лист покрыт эпидермисом.

Под верхним эпидермисом находится столбчатая паренхима, над нижним эпидермисом, содержащим устьица, расположена губчатая паренхима. Внутри листа находятся жилки (сосудисто-волокнистые пучки). Для листьев двудольных растений характерно перистое и пальчатое жилкование, а для листьев однодольных — параллельное и дуговое.

Проверим знания

Ключевые вопросы

1. Какие типы корневых систем вы знаете? Из каких видов корней они формируются?

2. Назовите зоны корня и их функции.

3. Охарактеризуйте внутреннее строение корня в зоне всасывания. Чем оно различается у однодольных и двудольных?

4. Какие структурные компоненты выделяют при характеристике внутреннего строения стебля древесного двудольного растения?

5. Установите последовательность расположения структурных частей стебля на спиле дерева, начиная с наружного слоя: а) камбий; б) луб; в) перидерма; г) древесина; д) сердцевина. Назовите различия внутреннего строения стебля у двудольных и однодольных.

6. Чем отличается внутреннее строение листа светолюбивого и тенелюбивого растения?

Сложные вопросы

1. Объясните, почему в древесине стебля видны годичные кольца, а в лубе они отсутствуют.

2. Какие закономерности строения растений надо учитывать, применяя искусственное вегетативное размножение?

3. Какие видоизменения вегетативных органов способствуют естественному вегетативному размножению, какие из них использует человек в сельском хозяйстве?

4. Какие растения — древесные или травянистые — проявляют бóльшие способности к естественному вегетативному размножению и почему?

5. При выращивании томатов для повышения урожайности применяют два агротехнических приема: пикировку рассады и пасынкование — удаление боковых побегов. В чем заключается биологический смысл этих приемов?

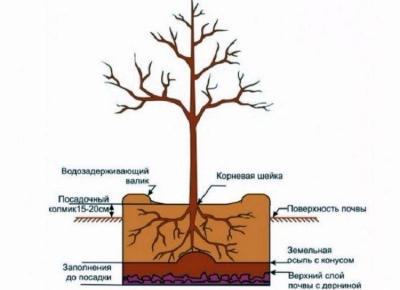

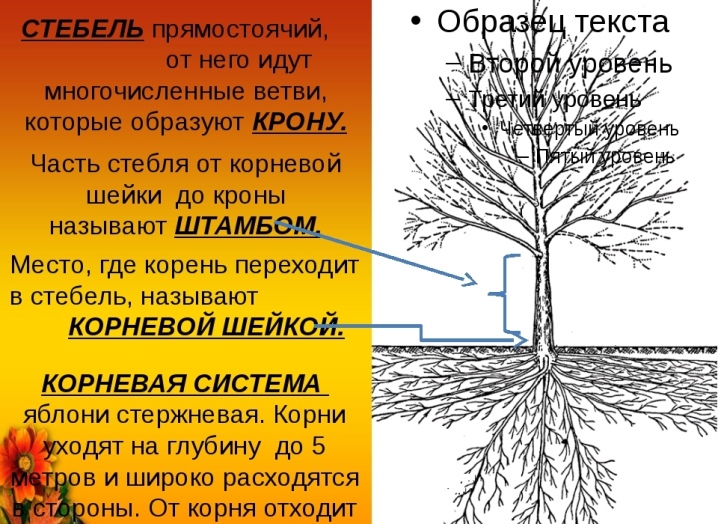

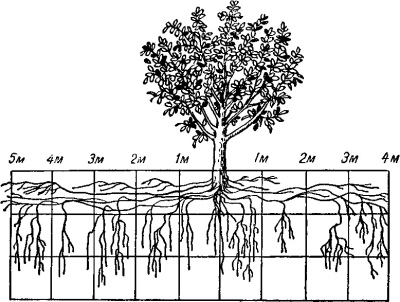

Все о корневой системе яблонь

Корневая система яблони, относящаяся к мочковатому типу, имеет свои особенности строения. Благодаря этому она удерживает дерево в вертикальном положении, поставляет воду и питательные вещества всем частям растения.

При удовлетворительных условиях роста размеры корневой системы яблонь довольно больше. Иногда корни уходят в глубину на 3-4 м. Разветвление в ширину может варьироваться в пределах 5-8 м.

Размер активной части взрослой яблони составляет 20-80 см под землей. Горизонтальное направление превышает проекцию кроны. Основная часть корневой массы расположена на глубине 50-60 см.

Однако для северных районов характерно не столь глубокое залегание. Это же прослеживается в местностях с превалированием сырой и тяжелой почвы. Здесь корни обычно расположены под небольшой толщиной грунта.

На Северном Кавказе они доходят до 6-7 м при диаметре кроны 1,5 м. Сеть мелких корневых отростков при этом не превышает 60 см, а боковых разветвлений – 5 м.

Разновидности корней

Корневая система дерева довольно развита, она отличается направленностью роста. Формируется в ходе долгих лет, периодически приостанавливая свое развитие при пересадке.

По типу происхождения яблоневые корни бывают главными и придаточными. Изначально они формируются из корня зародыша семени. Формирование вторых начинается со стеблей.

Горизонтальные и вертикальные

Горизонтально расположенные корни способствуют подаче воздуха и основных питательных элементов. Вертикальные отвечают за укрепление ствола в почве, а также подачу влаги и минералов из глубинных слоев.

Корни второго типа залегают на разной глубине. Это связано с регионом произрастания дерева либо его сортом. В связи с этим глубина залегания может быть небольшой либо глубокой.

Скелетные и мочковатые

Условно корни дерева бывают основными и обрастающими. Каждые из них имеют свои особенности строения. Первые именуют скелетными, вторые – мочковатыми. Основные корневища толще, однако обрастающих у яблони больше.

Скелетные типы формируются в течение 20 лет. Мочковатые корни всасывают воду и минералы.

Они выделяют в окружающую среду продукты распада. Расположены недалеко от поверхности (в пределах 50 см).

Рост и формирование

Растут корни яблони весьма неравномерно. Усиление их роста отмечается дважды в год: весной и осенью. В весеннюю пору корни оживают вслед за наземной частью. Осенью они растут после того, как осыплются листья.

Скорость роста и формирования корневища зависит от разных факторов. Ключевыми из них являются: температура земли, степень ее влажности, насыщения воздухом, питательными веществами.

Комфортные условия роста – значения от +7 до +20 градусов Цельсия. Если температура ниже либо выше, формирование прекращается. Это вредит не только кроне, но и корневищу.

Увеличение длины корней происходит ежегодно. Помимо этого, корни утолщаются. Приостановка объясняется травмированием корневищ, которое испытывает растение при пересадке.

Скелетные корни отходят от корневой шейки. Они участвуют в развитии отростков второго порядка. От них в дальнейшем развиваются корни третьего порядка и так далее. С каждым последующим ветвлением корни все меньше и тоньше.

Корневые мочки – самые удаленные (периферийные). У активных побегов молодая часть покрыта корневыми волосками, активно добывающими воду для дерева. Соотношение вертикальных и горизонтальных корней может разниться, ввиду сортовых и внешних факторов.

Дерево может иметь скелетные и полускелетные корни с длиной в несколько метров и толщиной более 10 см. Если корневая система формируется с сильным развитием вертикального корня и слабым боковым корневищем, ее именуют стержневой.

Длина обрастающих корней может варьироваться от десятых долей мм до нескольких см. Диаметр обычно не превышает 1-3 мм.

У колонновидных деревьев корневая система не стержневая, а расположенная в поверхностном слое грунта. Она слабо разрастается относительно ствола.

В зависимости от сорта и места произрастания однолетний сеянец может иметь до 40000 корней с их суммарной величиной до 230 м. Длина корней у взрослой яблони может исчисляться десятками километров. Число корешков превышает несколько миллионов.

В ходе формирования корневой системы происходит отмирание отдельных побегов. Оно неуклонно и последовательно с начала роста и до конца жизненного цикла дерева.

При этом отмирают не только осевые, но и боковые корешки (сначала на главном, затем – на ветвлении).

Отмирающие корневые сетки заменяются новыми. Число таких корней может доходить от нескольких десятков тысяч у молодых яблонь (например, деревьев возрастом 1-2 года) до миллионов (у взрослых и больших деревьев).

В среднем диаметр корневой системы начиная со второго года роста и дальше увеличивается относительно кроны в 1,5-2 раза.

Нужно ли утеплять зимой и как?

Утепление яблонь зимой – процедура необходимая, направленная на сохранение корневища. Оно уязвимо к холоду, поэтому необходимо обеспечить плодовой культуре должное утепление.

Сделать это можно разными способами. Причем особое внимание нужно уделять молодым яблоням. От того, как они переживут зиму, зависит не только их рост, но и урожайность.

Корни дерева должны быть прикрыты землей. Однако степень утепления зависит от сорта. Например, для пятилетней морозоустойчивой яблони не нужно дополнительного укрытия. Деревья возрастом 3-4 года колонновидного типа нужно утеплять ежегодно.

Срок укрытия связан с климатическим поясом. Делать это нужно в то время, когда устанавливается среднесуточная температура, равная +10 градусам. Утепление не должно быть ранним, это вредно для культуры.

При раннем утеплении увеличивается вегетационный срок, ускоряется рост культуры. В этом случае яблони (в особенности молодые) не успевают адаптироваться к наступлению холодов и замерзают, вне зависимости от того, как хорошо они утеплены.

При позднем утеплении не избежать повреждения коры. Подготовку начинают в конце сентября – начале ноября. В средней полосе нашей страны яблони укрывают в конце сентября – начале октября.

Ветки, листву и сгнившие плоды убирают подальше от корней. Кору обрабатывают смесью купороса (медного, железного). Недопустимо, чтобы на ней были мох или лишайник.

Нижнюю часть ствола обрабатывают известью. Формируют крону, затем приступают к утеплению. Грунт сдабривают навозом, засыпая сверху опилками. Зону у корней обматывают утеплителем (агроволокном).

Ствол оборачивают бумагой либо иным материалом. По необходимости обмотку фиксируют скотчем. Саженцы можно дополнительно утеплить посредством нагребания почвенного бугорка.

Помимо бумаги, утеплителем может стать спанбонд, рубероид, ткань либо мешковина. При отсутствии этих материалов можно использовать ельник либо камыш. Чтобы за зиму не промерз ствол, можно укрыть землю в зоне корней торфом либо соломой.

При использовании натуральных укрывных материалов в качестве утеплителей проводят их обработку посредством фунгицидов. Такая обработка предотвратит инфицирование культуры и защитит ее от грызунов.

Если зима в регионе морозная, прикорневой участок надлежит укрыть еловыми ветками и снегом. Кто-то утепляет деревья, используя старые чулки, ветошь, пластиковые пакеты.

Колонновидные яблони утепляют полностью. Вокруг дерева создают пирамиду, внутрь насыпают перегной. Пирамиду оборачивают полиэтиленом либо брезентом.

ИсточникПрактическая направленность преподавания курса ботаники

Урожай различных сельскохозяйственных культур убирают в разные сроки в течение лета или осенью. Запаздывание с уборкой приводит к потерям части урожая и снижению его качества. Например, если вовремя на убрать зерновые хлеба, может начаться осыпание зерна. Не снятые своевременно с дерева яблоки падают на землю, а собранные после этого, плохо хранятся. Перезревшие плоды огурца желтеют, теряют приятный освежающий вкус и становятся непригодными для употребления в пищу.

От своевременной и качественной уборки во многом зависит сохранность урожая. Так, поврежденные осенними заморозками корни столовой свеклы, репы не могут храниться длительное время, поэтому при уборке их приходится выбраковывать и использовать на корм скоту.

Время от появления всходов до формирования и уборки урожая различно у разных сельскохозяй-ственных культур, его принято называть вегетационным периодом. По длительности вегетационного периода можно судить о скороспелости различных культурных растений. Например, от всходов до образования товарных корнеплодов у столовой свеклы проходит 90–120, моркови – 90–110, репы – 60–90, редиса – 30–50 дней. Следовательно, самая скороспелая из этих овощных культур – редис, а позднеспелая – столовая свекла.

ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД – время от появления всходов до уборки урожая сельскохозяйственной культуры.

УРОЖАЙ – продукция сельского хозяйства, получаемая в результате выращивания сельскохозяй-ственных растений или использования дикорастущих (зерно, семена, корнеплоды, клубнеплоды, овощи, плоды, ягоды, сено и др.).

1. Какие растения называются цветковыми? Являются ли цветковыми растениями морковь, свекла, петрушка?

2. Какие органы имеют цветковые растения?

3. Приведите примеры культурных растений, различающихся по внешнему виду их органов.

4. Какие культурные растения возделываются для использования их корней, стеблей, листьев, цветков, плодов и семян?

5. Урожай каких сельскохозяйственных растений вы убирали на учебно-опытном участке? Обоснуйте наилучшие сроки их уборки.

6. Что такое вегетационный период растений?

1. Засушите культурное или сорное травянистое растение, цветущее осенью. Прикрепите его на плотный лист бумаги и подпишите названия всех органов и их частей.

2. Составьте таблицу использования в питании человека различных органов овощных растений.

Учителю на заметку

Продолжительность жизни покрытосеменных (цветковых) растений различна: одни живут всего несколько недель, другие могут существовать сотни и даже тысячи лет.

Эфемеры, имеющие очень короткий период вегетации – всего 45–60 дней, иногда и меньше, – способны давать за один сезон несколько поколений. Например, появившиеся весной всходы мокрицы, или звездчатки средней из семейства Гвоздичные развиваются очень быстро и через 40–45 дней образуют зрелые семена. Летом их созревание завершается еще скорее.

К числу наиболее долговечных растений относятся древесные виды. Так, осина, ольха клейкая живут в среднем 80–100 лет, береза бородавчатая – 150 лет. Продолжительность жизни грецкого ореха в хороших природных условиях – 200–300, липы – 300–400, маслины и каштана сладкого – до 1000 лет, деревья черешчатого, или летнего, дуба достигают возраста 1200, иногда 2000 лет.

Цветковые растения разнообразны по своим размерам. Среди них есть как совсем крошечные растеньица, так и виды, поражающие своей гигант-ской величиной.

В стоячих водоемах, например, встречается ряска маленькая – очень мелкое растение с безлистными зелеными стеблями длиной всего 0,3–0,4 см. Деревья березы бородавчатой имеют высоту до 20, тополя – до 24, липы и ольхи клейкой – до 25, вяза – до 30 м. При благоприятных условиях роста осина достигает высоты 35 м, дуб – 40, эвкалипт – свыше 100 м.

Растения, цветущие и плодоносящие один раз в жизни, называются монокарпическими. К ним принадлежат все однолетние травянистые растения, жизненный цикл которых начинается и заканчивается в течение одного вегетационного периода. Монокарпические растения могут быть также двулетними, например морковь, свекла и др. В первый год жизни они накапливают в подземных органах питательные вещества, а на второй – зацветают и дают семена. В эту же группу входят и немногие многолетние растения, которые длительное время растут, достигают крупных размеров, а затем цветут, образуют плоды и отмирают (агава, бамбук).

В отличие от монокарпических, поликарпические растения имеют продолжительный, занимающий большую часть их жизни, период плодоношения. Такими являются, к примеру, плодовые деревья – яблоня, груша, айва, слива, вишня, черешня и др. Они зацветают через несколько лет после посадки, а потом многие годы цветут и дают урожай плодов. Так, айва начинает плодоносить на 3–5-й год, черешня – на 4–7-й год. Продолжительность жизни деревьев этих пород – соответственно 30–50 и 50–70 лет и более, однако срок производственной эксплуатации насаждений короче – всего 20 лет.

II. Корень. Питание растений из почвы

§ 3. Почва и ее состав. Значение почвы для жизни растений

Жизнь растений неразрывно связана с почвой: они укрепляются в ней корнями и получают из нее воду и необходимые питательные вещества.

Главное свойство почвы – плодородие; оно изменяется в зависимости от природных процессов почвообразования и деятельности человека, который обрабатывает почву, удобряет ее, проводит осушение и орошение земель.

В состав почвы входят песок, глина, перегной и растворимые в воде минеральные соли.

Соотношение песка и глины определяет механический состав почвы. При содержании 50–80% глины почвы считаются глинистыми, 20–40% – су-глинистыми, 10–20% – супесчаными, 10% – песчаными. Глинистые и суглинистые почвы трудно поддаются обработке сельскохозяйственными орудиями, поэтому их называют тяжелыми. Песчаные и супесчаные почвы обрабатывать легче, они считаются легкими.

В полевых условиях механический состав почвы устанавливают пробой на скатывание шнура. Сначала почву хорошо увлажняют и перемешивают, а затем раскатывают из получившейся массы шнур толщиной примерно 3 мм. Если шнур получился, его сворачивают в кольцо диаметром около 3 см.

По результатам пробы делают вывод о механическом составе почвы (табл. 5).

Источник