При его упоминании сразу всплывает образ воина на коне, пронзающего копьем змия. Тем более, что такое изображение Георгия Победоносца присутствует на древнем гербе Москвы. Но есть и другие его иконы. На одних он в доспехах, с копьем и мечом предстает как мужественный воитель и праведник.

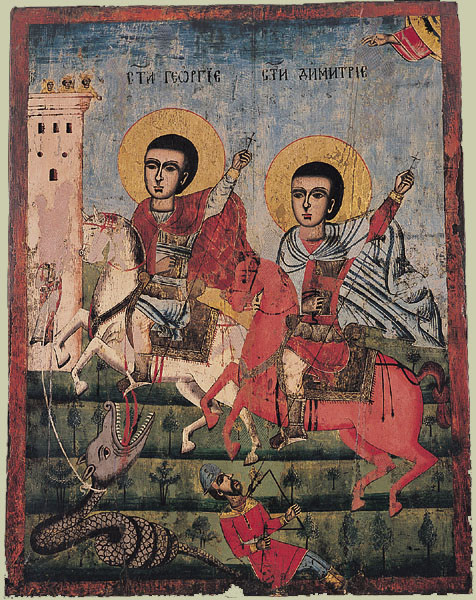

На других воинских атрибутов уже нет, это красивый молодой человек с тонкими аристократическими чертами. Его лицо выражает уверенность в однажды избранном пути, достоинство и спокойствие. Георгий Победоносец иногда изображается на иконах вместе с другими святыми воинами, чаще всего с Димитрием Солунским.

О чем ему молятся

Святой Георгий – в первую очередь покровитель воинов и всех, кто оказался в зоне военных действий и подвергается опасности. А также заступник для родных и близких тех, кто служит в армии. Кроме того? считается, что святой Георгий покровительствует людям, связанным с сельским хозяйством. Ему молятся:

- О защите от врагов и от людской злобы

- Об избавлении от разных напастей

- Об утешении в бедах и о поддержке в тяжелых жизненных ситуациях

- Об обретении мира, в том числе мира в душе

- О плодородии земли и сохранении урожая

- О здоровье и плодовитости скота

- О защите от природных стихий

- Об излечении от тяжелых недугов

- О помощи в поиске правильного пути в жизни

- Об укреплении в вере

В молитве нужно обращаться не к иконе, а к тому, кто на ней изображен, в данном случае к святому Георгию. Просить о чем-то следует с искренней верой в силу Божию, тогда молитва будет услышана.

ГИПСОВАЯ штукатурка Восемь ошибок часть вторая

Кем был святой Георгий

Святой Георгий был высокопоставленным римским офицером, который жил на стыке III и IV веков. То есть во времена правления императора Диоклетиана, знаменитого своими гонениями на христиан. Святой Георгий родился в аристократической семье в небольшом палестинском городке Лидда (сейчас это израильский город Лод). Он воспитан был в христианской семье.

Достаточно сказать, что его двоюродная сестра святая равноапостольная Нина известна тем, что обратила в православную веру Грузию. Именно она установила 23 ноября как день его памяти, который до сих пор является одним из важных праздников в Грузии.

Известна легенда о том, как святой Георгий поразил змия. Находясь по делам службы на территории современного Ливана или Западной Сирии, он приехал в один большой город (историки спорят о том. что это был за город). Там он узнал, что неподалеку находится болотистое озеро, объявленное местными языческими жрецами священным.

На берегах его поселилось некое рептилеобразное чудовище, которому приносят человеческие жертвы. И когда в очередной раз язычники отправились туда, чтобы скормить чудищу выбранную по жребию девушку, святой Георгий выступил в качестве сопровождающего лица. А в самый патетический момент, когда чудовище выползло из болота, неожиданно в одиночку вступил в поединок с ним и убил «змию люту». Тем, что он низверг языческое священное чудище во славу Господа, он заслужил великую любовь местных жителей, многие из которых после этого крестились.

Эксперимент с известковой венецианской штукатуркой

Но главный подвиг святого Георгия состоял вовсе не в этом. Достигнув звания тысяченачальника, Георгий был особо отмечен императором как смелый и подающий надежды воин, известный своим умом, физической силой, доблестью и красотой. Георгий мог бы достичь высот власти, однако он выбрал иной путь.

Услышав однажды на суде приговор об истреблении христиан, Георгий воспламенился состраданием к ним. Предвидя, что его тоже ожидает мученическая смерть, Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю рабов, а затем явился к Диоклетиану и, объявив себя христианином, обличил императора в жестокости и несправедливости. За свое выступление против преследования христиан святой Георгий был схвачен и заключен в темницу, а затем подвергнут мучениям. Обычно жизнеописания святых подробно излагают, как именно их мучили и казнили, но опустим это. Он был казнен за свою веру во Христа в 304 году, на территории Малой Азии, в городе Никомидии (сейчас это турецкий Исмид).

«Георгий Победоносец – святой, которого удивительным образом чтит не только весь христианский мир, но и мусульманский, – сказал корреспонденту «МИР 24» ректор Свято-Филаретовского православно-христианского института, священник Георгий Кочетков. – Он был свидетелем веры – его жизнь и смерть прославляют Христа, и он был мучеником. По-гречески это одно и то же слово – «мартир», потому что свидетель Христов – это человек, который готов пострадать за Христа, за свою веру.

В современном языке это слишком разные понятия. Свидетель на суде пришел, посвидетельствовал и ушел. А мученика должны обязательно как-то мучить, в чем мы часто не видим ни свидетельства, ни большого смысла. И нам иногда трудно представить себе, что, когда речь идет о вере, это одно и то же – быть честным свидетелем, как на суде, где нельзя солгать, и быть мучеником».

Почему его подвиг остается актуальным и сейчас

По словам Георгия Кочеткова, мучили святого Георгия вполне добропорядочные законные власти Римской империи. И всего-то они хотели от него одного – подчинись, исполни закон, признай императора богом. Так положено: есть некий порядок, и чтобы его укрепить, император назначил себя богом. Все, включая самого императора, понимают, что это условность.

Так вот и сделай условный жест, прославь этого императора как бога, не надо даже в это верить. И ты спасешь свою жизнь, будешь успешен, будешь благонадежен в глазах всего общества.

И юный красавец-офицер вдруг отказывается это сделать и соглашается на все пытки, положенные в таких случаях, законные пытки. И расстается с жизнью. Казалось бы, кто победил? И каков смысл такого свидетельства? Человек гибнет, на этом дело заканчивается.

Но потом оказывается, что не совсем заканчивается, что с ним гибнут еще другие люди, которые успели «заразиться» его верой, его свидетельством: мученица царица Александра, мученик Антоний, мученик Протолеон. И по человеческому рассуждению понять это очень сложно.

А по Божьей правде все очень ясно. Чтобы жить целостной жизнью, нужно быть до конца последовательным, как настоящий свидетель правды и истины. Нужно всего лишь набраться мужества, чтобы эту целостность, это целомудрие своей души, своей жизни пронести до конца, не оглядываясь назад, чтобы ценности мира сего поставить хотя бы на второе место, а на первом сохранить Господа Бога. У христианина на первом месте всегда должен стоять Христос. Если мы потеряем Христа, мы потеряем дар Духа Святого, мы потеряем Отца Небесного, путь к Нему, потеряем Церковь, потеряем себя.

«Это так ясно, когда мы смотрим на все глазами веры, и так трудно, когда мы смотрим глазами людей мира сего, – говорит Георгий Кочетков. – Жизнь великомученика Георгия дает повод задуматься над тем свидетельством, которое мы должны нести в этот мир. Хорошо, если каждый поймет, что значит жизнью своей проповедовать Христа, чего мы стоим со Христом и чего без Христа.

Сегодня быть свидетелем Христовым стало снова опасно и для благополучия, и для сохранения своей жизни, но и снова, как в древние времена, необходимо. При всей простоте веры Христовой оказывается, что немногие люди постигают ее, немногие могут вместить ее в свое сердце, немногие могут ее возвещать. И надо иметь большое вдохновение, чтобы открыть уста перед современными неверующими людьми, перед скептиками, перед людьми, которым кажется, что они все знают, и что нет ничего нового под солнцем, и что наш Бог такой же, как боги других народов. Сейчас много таких людей, и они бывают довольно агрессивны в своих воззрениях, сознательно нападая на христиан – кто лично, кто через интернет, кто как».

По словам священника, христиане сами не должны молчать и на слово и действие Божье в своей жизни должны всегда отвечать действием, а не просто принимать его к сведению. Великомученик – это не тот, кто вышел из какой-то элиты. Это тот, кто больше других донес весть о Боге и его действии до людей. И Церковь прославляла мучеников потому, что видела в них победу жизни и победу Христовой Любви.

Источник: psmb.ru

Георгий Победоносец: где, помимо икон, можно встретить изображение этого святого?

Георгий Победоносец — христианский святой, живший во времена римского императора Диоклетиана на рубеже III–IV веков и состоявший у него на военной службе. Когда в 303 году в Риме начались гонения на христиан, он раздал все имущество нищим и объявил о своей вере правителю-язычнику, за что сначала подвергся мучениям, а затем был казнен. В наши дни имя святого Георгия Победоносца связано не только с историей Церкви, но и с предметами, хорошо знакомыми даже неверующим людям. Как именно — давайте разбираться.

1. Монета «копейка»

Само слово «копейка» происходит от слова «копье», того самого, которое заносит над драконом Георгий Победоносец по сюжету распространенного сказания «Чудо Георгия о змие», включенного в житие святого. Согласно ему, в окрестностях одного древнего города обитало чудовище, ежедневно забиравшее жизни людей. И вот однажды, когда правитель города послал в качестве жертвоприношения зверю свою дочь, святой явился в образе воина на коне и пронзил копьем змия (дракона). Именно это сказание легко в основу иконописной традиции изображения Георгия Победоносца.

Почитание святого Георгия на Руси начинается со времен правления Ярослава Мудрого, в XI веке. Он первый из князей принял крещение с именем Юрий (Георгий), тем самым положив начало почитанию святого на государственном уровне. Именно этот князь основал первые на Руси храмы, освященные в честь прославленного христианского воина: Юрьев монастырь под Новгородом и Георгиевский монастырь в Киеве. Изображение святого покровителя Ярослава Мудрого, по византийской традиции, стали помещать даже на монеты — сребреники. Однако там он присутствовал не в привычном нам виде всадника, разящего копьем змея: изображение больше похоже на пеший иконописный образ.

В 1535 году Елена Глинская провела денежную реформу, после чего на монетах появился «князь велик на коне имея копьё в руце». Такая монета получила название копейная (копейка). Изображение сильно походило на сюжет из жития святого Георгия Победоносца, только под копытами коня не было дракона. Однако уже на копейках, которые чеканились при Петре I, змея отчетливо видно. Такой композиция на аверсе этой монеты сохранилась до сих пор.

2. Герб России и герб Москвы

Основатель Москвы Юрий Долгорукий, правивший в XII веке, вслед за Ярославом Мудрым продолжил традицию почитания святого Георгия: он добавил на княжескую печать изображение своего небесного покровителя. Позже именно образ Георгия Победоносца будет встречаться на печатях Мстислава Долгорукого, Александра Невского, Ивана Второго Красного, однако каждое из изображений имело свое отличие. Несмотря на это, образ святого Георгия постепенно становится символом Московского княжества.

Во время правления великого князя Димитрия Донского (XIV век) Георгий Победоносец выступает как покровитель Москвы в тяжелое для страны время. Именно в честь святого заступника Отечества князь Димитрий после Куликовской битвы возводит церковь в Коломенском. Со временем изображение св. Георгия становится гербом московских государей, а позже входит в состав русского государственного герба — Российского орла. С 1856 года изображение святого Георгия становится частью герба Московской губернии.

3. Орден св. Георгия

Орден святого Георгия, или Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, — это высшая военная награда для офицеров в Российской империи. В 1769 году его учредила императрица Екатерина II — и стала первым человеком, на кого он был возложен.

Выбор святого, изображенного на военной награде, не случаен: св. Георгий издавна почитался как защитник православного воинства. Интересно, что в 1844 году Николай I «реформировал» орден: теперь на награде, предназначавшейся для иноверцев, вместо изображения святого, пронзающего копьем змея, изображали двуглавого орла — герб России.

Орден св. Георгия повязывался на двухцветную ленту, которая впоследствии получила название георгиевской. После революции 1917 года о ней забыли, и только в годы Великой Отечественной войны история ленты продолжилась: с 1941 года ее начали присваивать гвардейским частям Красной Армии и прилагать к различным советским наградам. А сам орден был восстановлен в Российской Федерации в 1992 году.

4. Георгиевский крест

Георгиевский крест — это не орден св. Георгия, хотя после учреждения креста в 1807 году он был к нему причислен. Действительно, они похожи внешне, и оба в центре медальона имеют изображение святого Георгия Победоносца, в честь которого и получили свое название. Главное отличие в том, что вплоть до 1917 года крестом награждались только нижние военные чины, то есть солдаты и унтер-офицеры.

Изначально Георгиевский крест имел другое официальное наименование — Знак отличия Военного ордена, но в 1913 году распространенное в народе название было официально закреплено. Также его называли Георгиевский крест 5-й степени (предположительно, потому что орден св. Георгия имел только 4 степени), солдатский Георгиевский крест и солдатский «Егорий».

История Георгиевского креста продолжается и сейчас: в 1992 году было принято решение о восстановлении данного знака отличия в российской наградной системе.

5. Георгиевский флаг

За основу Георгиевского флага, которым до 1917 года награждался корабль за особые военные заслуги, взят Андреевский флаг. Однако в центр креста св. Андрея Первозванного (синий наклонный крест) помещен красный геральдический щит с изображением Георгия Победоносца.

Георгиевский флаг исторически связан с орденом св. Георгия. Им Александр I коллективно наградил морской гвардейский экипаж, который под командованием графа А. И. Остермана-Толстого в 1813 году на подступах к немецкому городу Кульм спас союзнические силы. Однако столь высокая награда никак не отражалась на флагах судов.

Чтобы это исправить, через шесть лет приказом императора был учрежден Георгиевский флаг, который теперь располагался на корме награжденных кораблей. Интересно, что после награждения Георгиевским флагом матросы этих судов могли носить георгиевскую ленточку на бескозырке как особый знак отличия.

Источник: foma.ru

Григорий Просветитель и Русские княжества: почему армянского святого почитали в Москве и Новгороде

Одним из интереснейших явлений армяно-русских культурных связей в средние века было перешедшее из Византии в Древнюю Русь почитание Григория Просветителя, где его называли «священномучеником Григорием, епископом Великия Армении» или «Григорием Арменским». Почему на Руси в честь него возводили храмы и упоминали в древнерусских рукописях, читайте в нашем материале.

Наиболее раннее упоминание о Григории Просветителе, в какой-то мере имеющее отношение к Древней Руси, — это сообщение Византийского императора Константина Багрянородного (913-959) в его сочинении «О народах», в котором говорится о том, что на пути «из варяг в греки» «после седьмого порога [на Днепре — К. Айвазян] — остров, называемый св. Григорий». В комментарии русского переводчика Г. Ласкина указывается, что Константин Багрянородный имел в виду остров Хортицу. Далее следует продолжение: «Кажется странным, но несомненно, что остров назван в честь просветителя Армении, который, по легенде, проходил через южную Россию в Новый Рим».

Но более примечательно то дополнение, которое делает Константин Багрянородный: «На этом острове совершают жертвоприношения, так как на нем стоит огромный дуб, и приносят в жертву живых петухов и кур. Кругом они втыкают стрелы, другие кладут хлеб, мясо и что каждый имеет по своему обычаю. Они сбрасывают жребий насчет кур — убить ли их и съесть, или пустить живыми». И так как дальше идет речь об образе жизни россов зимою, то следует заключить, что этот обычай был принят среди местных жителей.

Из сообщений Константина Багрянородного не видно, кто и когда назвал остров Хортицу именем Григория Просветителя, однако можно полагать, что это было сделано греками в пору установления Василием I культа армянского святого. Не исключены и другие версии, например, причастность к этому армян-халкидонитов и армян-нехалкидонитов, служивших в византийской армии, которые, будучи знакомы с легендой о посещении Григорием Просветителем Хортицы, дали острову его имя. Намечается также возможная связь названия острова с древним наименованием Киева «Самбатас» или «Самватас», которое, по мнению Ф. Бруна, было вызвано участием в укреплении этой крепости армянского князя Смбата Багратида во времена византийского императора Льва V Армянина (813-820).

Киевская Русь

После принятия христианства в 988 году, в период Киевской Руси, имя Григория Просветителя встречается в первом дошедшем до нас датированном памятнике старославянской письменности — в русской редакции — Остромировом Евангелие. Оно было в 1056-1057 годы переписано в большей части с болгарского оригинала дьяконом Григорием для новгородского посадника Остромира (откуда и получило свое название).

О достаточно широкой известности Григория Просветителя в Киевской Руси свидетельствует упоминание его имени в одной из самых древних русских летописей — Лаврентьевской, где под «летом 6754» (1246) сообщается о поездке черниговского князя Михаила Всеволодовича к хану Батыю и его убийстве татарами, а также о том, что князь Ярослав, сын Всеволода, скончался в плену «месяца сентября, в 30 (день) на память святаго Григорья».

Великий Новгород

Другими центрами русской общественно-политической и культурной жизни русского народа являлись Владимиро-Суздальская Русь и, главным образом, Великий Новгород, значение которого сильно возросло после падения Киева в результате установления монголо-татарского ига. Именно здесь, в Новгороде, сложилось особое почитание Григория Просветителя. В знаменитом храме Спаса-Нередицы, построенном в 1198 году и расписанном в конце XII — начале XIII века, в «отеческом ряду» центральной апсиды справа было помещено фресковое изображение Григория Просветителя. Оно представляет собой стоящую фигуру, облаченную в фелонь, с крещатым омофором поверху, кресты которого, в отличие от крестов на омофорах рядом расположенных фигур других святых, изображены равноконечными с расширяющимися от центра ветвями (тип креста, широко распространенный в Армении в V- VII веках); голова святого открыта, правой рукой он двуперстно благословляет, а в левой держит книгу; по сторонам фигуры надпись: «Святой Григорий». На северной стороне диаконника среди «святых жен» была представлена и Рипсиме с надписью «Девы Репъсимия».

Но фреска в церкви Спаса-Нередицы не была единственным изображением Григория Просветителя в русских церквах Новгорода. В построенной в 1361 году церкви Феодора Стратилата на северном столбе в круглом медальоне помещен поясной портрет армянского святого; на нем обычное святительское одеяние — фелонь и омофор, руками он прижимает к груди книгу. Пояснительные надписи отсутствуют; на копии росписи, исполненной в 1920 году художником А. Львовым и хранящейся в фондах Государственного Русского музея, указано: «Святитель Григорий Арменский». Аналогичное изображение святого видим и на рельефе церкви, расположенной в Себастии (Фригия) и относящейся, по предварительным данным, к X веку.

Еще одно изображение Григория Просветителя имелось в киоте на фресковой росписи интерьера церкви его имени в Хутынском монастыре, располагавшемся на правом берегу реки Волхов в десяти верстах от Новгорода. Примечателен сам факт построения церкви имени армянского святого в этом прославленном монастыре, что само по себе представляется доказательством особого почитания Григория Просветителя в Новгороде.

Из-за отсутствия полного описания древнерусских рукописей известна лишь малая часть памятников XIII-XIV веков, в которых отмечается память Григория Просветителя и приводится его житие. Но даже на основании можно заключить, что житие армянского святого было широко представлено в новгородской литературе, в основном совпадающее с греческой его редакцией X века. Позднее, в первой половине XVI века, архиепископ (впоследствии Всероссийский митрополит) Макарий внес в составленную им в Новгороде первую редакцию (Софийскую) Великих Миней-Четьих пространное житие святого Григория Арменского, которое с того времени вошло в круг чтения русских книжников.

К. Айвазян отмечает, что Григорий Просветитель воспринимался Русской церковью не только в качестве одного из вселенских святых, наделенного особым даром искоренителя, но и конкретно — как символ Армянской Церкви и армянского народа. Об этом говорят его определение — «Арменский», а также упоминания о нем в летописных сведениях об Армении. Так, сообщая о странах, завоеванных Тамерланом во второй половине XIV века, упоминая Великую Армению, летописец добавляет: «Идеже был святой Григорий епископ». То же встречаем и в других летописных списках.

Таким образом, в Великом Новгороде начиная с XII века складывается культ Григория Просветителя, который активно поддерживался вплоть до XVI столетия.

Московское государство

Имя Григория Просветителя пользовалось широкой известностью уже на первых порах сложения Московского государства. В официальном документе, относящемся ко времени великого московского князя Василия II Васильевича (1426-1462) — Послании высших иерархов Русской Церкви к Галицкому и Угличскому князю Юрию Дмитриевичу от 29 декабря 1447 года, содержащем призыв положить конец длящимся почти 30 лет феодальным междоусобицам, — в крайне примечательном контексте делается отсылка на Григория Просветителя: убеждая Юрия Дмитриевича в греховности его распрей с Василием II, авторы Послания приводят примеры из истории — библейского царя Давида, вавилонского царя Навуходоносора, которые пострадали за то, что «возгордились», то есть нарушили данный Богом Закон. То же и «арменский царь Тиридат, который за то, что заточил Великого Григория в яму, был обращен в кабана и два года находился в этом виде, питался отбросами, но был прощен Григорием Великим по мольбам сестры царя, покаялся, крестился сам и все свое царство крестил».

Самый факт обращения к Григорию Просветителю свидетельствует о достаточно хорошем знании его жизни и деятельности в Московской Руси. Вместе с тем, пример с Трдатом и Григорием Просветителем, как и с Давидом и Навуходоносором (наказанным пророком Даниилом), утверждая мысль авторов Послания о неотвратимости Божией кары, выводит армянского святого в качестве лица, особо отмеченного Богом, ставя его рядом с ветхозаветным пророком Даниилом. По сравнению с Киевской и Новгородской Русью, здесь Григорий Просветитель в той своей главной функции, это было в Армении — радетеля за единство родной страны.

Подобно росписям любой из христианских церквей, определенной цели была подчинена и роспись Благовещенского собора. Как указывает искусствовед Н. Мнева, «в подборе святых, в выборе отдельных композиций отразилась и объединительная политика Москвы, и задача окончательного закрепления единства русских земель, и борьба с ересями, и идея прославления московских князей». По мнению автора, не случаен и отбор фигур святых, изображенных в храме: многие из них — активные борцы против антицерковных ересей. Этот вывод Н. Мневой подкрепляется и наблюдениями Г. Соколовой, заведующей отделом живописи музеев Кремля, обратившей внимание на важную стену в алтаре внизу, на которой изображены в рост фигуры святых — Макария Египетского, Антония Великого, Космы Xалкидонского и Григория Просветителя.

В царствование сына Василия III — Ивана IV Грозного (1547-1584) в связи с завоеванием им татарского Казанского царства и помощью, оказанной ему армянами при осаде города, вновь выдвинулось на первый план почитание Григория Просветителя как святого, олицетворяющего армянскую церковь.

В память завоевания Казанского царства Иван IV повелел в 1554 году построить вне Кремля, близ главных ворот — Фроловских (Спасских), храм Покрова (ныне — Покровский собор или храм Василия Блаженного). В 1557 году строительство было завершено и возведен неповторимый архитектурный шедевр — столпообразный шатровый каменный храм с восьмью башнями, окружающими девятую — центральную, завершенную высоким пирамидальным шатром. Внутри храма находилось девять церквей, одна из которых была посвящена «Григорию, епископу Великия Армении». Размеры церкви имени Григория Армянского внутри 6,1/2 х 3,3/4 м. Икона Григория Просветителя (можно полагать, и дев Рипсимеан), как и все убранство первоначальной церкви, не сохранилась, видимо, сгорев во время пожара. В нынешней церкви прямо напротив входа на стене большая икона армянского святого размером 1,5 х 1 м, написанная в XVIII веке.

Церковь святого Григория Армянского была предназначена для русской православной паствы, а не для проживавших в Москве армян — приверженцев национальной церкви. То обстоятельство, что Иван IV Грозный особо выделил армянского святого и назвал его именем одну из церквей в соборе, нельзя объяснить лишь совпадением дня его памяти, 30 сентября, с решающим сражением с татарами, принесшим победу русским. Конечно, этот момент шел немалое значение, однако главным представляется другое — осознание Иваном IV Грозным исторической роли Руси по отношению к христианским народам Востока, в том числе и армянскому. В этом плане церковь Григория Просветителя, воздвигнутая в честь выдающейся победы Руси над татарами, воспринималась как знамение будущего освобождения Армении от турецко-персидского ига, а сам армянский святой выступал как символ братского единения русского и армянского народов.

Источник: Айвазян К. Почитание Григория Просветителя в Древней Руси / Палеоросия. Древняя Русь во времени, в личностях, в идеях, 2018

Обложка: Григорий Просветитель. Фрагмент греческой иконы середины XVII века. Монастырь Пантократора на Афоне. Фото: fotoload.ru

Источник: www.armmuseum.ru