Фре́ска (от итал. fresco — свежий), аффреско (итал. affresco) — живопись по сырой штукатурке, одна из техник стенных росписей, противоположность «а секко» (росписи по сухому). При высыхании содержащаяся в штукатурке известь образует тонкую прозрачную кальцитную плёнку, делающую фреску долговечной. Выполняется художником-фрескистом.

В настоящее время термином «фреска» могут называть любую стенную живопись, вне зависимости от её техники (а секко, темпера, живопись масляными, акриловыми красками и т. д.). Для обозначения непосредственной техники фрески иногда используют наименование «буон фреска» или «чистая фреска». Впервые этот термин появился в трактате итальянского художника Ченнино Ченнини (1437). Иногда по уже сухой фреске пишут темперой.

- 1 История

- 1.1 Античная фреска

- 1.2 Византия

- 1.3 Древняя Русь. Россия

- 1.4 Итальянская фреска

- 1.5 XVIII—XIX вв.

История [ ]

Точная дата появления фресок неизвестна, но уже в период Эгейской культуры (2-е тыс. до н. э.) фресковая живопись получила широкое распространение. Это была живопись красками, где в качестве связующего использовались клей или казеин, а сама техника была близка к «а секко». Доступность исходных материалов (известь, песок, окрашенные минералы), относительная простота техники живописи, а также долговечность произведений обусловили большую популярность фресковых росписей в античном мире. В христианском искусстве фреска стала излюбленным способом украшения внутренних и (реже) внешних стен каменного храма.

Блог о росписи стен 🎨✨

В Древней Руси техника стенной росписи в основном была смешанная — живопись водяными красками по сырой штукатурке дополнялась темперно-клеевой техникой (фон, верхние прописки) с различными связующими (яйцо, животные и растительные клеи).

В Европе в эпоху Возрождения владение искусством стенной росписи стало одним из важнейших мерил мастерства художника. Именно тогда в Италии фресковая живопись достигла своего наивысшего развития.

Античная фреска [ ]

По свидетельству Витрувия, в Древней Греции для отделки наружных и внутренних стен сооружений использовалась известковая штукатурка в несколько слоёв с выглаженной до блеска поверхностью. От греков римляне переняли обычай окрашивать стены по штукатурке, позднее появилась и стенная роспись по свежеуложенному раствору, которая называлась in udo («по сырому»).

Известковая штукатурка наносилась в семь слоёв, причём в нижние добавлялся песок, а в верхние — мраморная крошка. Для предотвращения появления трещин в растворы вводилось небольшое количество воды, при нанесении слои уплотнялись. Крепость покрытия достигалась добавлением молока, толчёного кирпича, пемзы и, в редких случаях, пеньки, соломы.

Так в стенных росписях Помпеи обнаружена пемза, причём не только в штукатурке, но и в красочных слоях, где она применялась в качестве белил. Нанесение штукатурки в несколько слоёв позволяло замедлить процесс её высыхания, и следовательно, увеличить время работы по сырой поверхности. Выбор связующих веществ для красок диктовался видом применяемых пигментов. В качестве связующего использовались животный клей, чистая известь и её смеси с казеином, яичным белком, клеем. Витрувий для сохранности росписи советовал после высыхания фрески покрывать её поверхность смесью масла с воском с последующим нагреванием и промоканием растопленного воска.

НАТЮРМОРТ. Роспись стен по декоративной штукатурке.

Византия [ ]

Правила древней византийской фресковой живописи описаны в «Ерминии Дионисия Фурноаграфиота» иконописца Дионисия (XVII в.). Масштабность настенных росписей, выполняемых в Византии, требовала увеличения времени работы по свежему раствору.

Уменьшилось до двух количество слоёв штукатурки, в раствор вместо толчёного мрамора вводились для нижних слоёв солома, для верхних — лён или пакля, хорошо удерживавшие влагу. Избежать трещин помогало выдерживание гашёной извести для раствора некоторое количество времени на воздухе. Верхний слой штукатурки наносился сразу на всю площадь, подлежащую росписи. Самый ранний пример византийской фресковой живописи (500—850 гг. н. э.) сохранился в римской церкви Санта Мария. Поверхность этой росписи была отполирована так же как и у древнеримских фресок, в дальнейшем византийские художники отказались от этого приёма.

Древняя Русь. Россия [ ]

Первоначально древнерусские живописцы придерживались техники выполнения фресок, принятой в Византии. Штукатурка (левкас), нанесённая на стену, была пригодна для письма по сырому в течение нескольких дней. Это обстоятельство позволяло наносить раствор сразу на всю площадь, предназначавшуюся для росписи.

Позднее рецептура левкаса изменилась: в 1599 году епископ Нектарий, греческий художник, оставшийся жить на Руси, в своём наставлении «Типик» советует не оставлять грунт на стене «без письма» на ночь или даже перерыв на обед. Известь для левкаса интенсивно промывалась водой для удаления гидрата окиси кальция (так называемой «емчуги»), который, выступая уже на готовой фреске, безвозвратно портил роспись.

При такой обработке способность извести к закреплению красок снижалась, поэтому сокращалось время письма по сырому. Схожая система подготовки извести описана в работе Паломино, посвящённой технике фрески. Древнерусские стенные росписи всегда завершались по сухому, красками, где связующими были либо яичный желток, либо растительные клеи. Более поздние росписи исполнялись уже полностью яичной темперой, с XVIII века заменённой совершенно неподходящими для стенной живописи масляными красками.

Итальянская фреска [ ]

Впервые технику чистой фрески описал в 1447 году Ченнино Ченнини. Одним из первых циклов, исполненных в этой технике, историки искусства считают сцены с Исааком в церкви Сан Франческо в Ассизи (ок. 1295). Ранее приписываемые неизвестному мастеру, позднее они стали атрибутироваться как работа Джотто.

Техника чистой фрески проигрывает в скорости по сравнению с живописью секко, но превосходит её в богатстве цветовой нюансировки, так как краски, наложенные на сырую штукатурку, довольно быстро закрепляются и у художника есть возможность писать с применением лессировок без опасения размыть уже нанесённый красочный слой. По сравнению с секко роспись по-сырому гораздо более долговечна. К недостаткам фрески можно отнести сравнительно небольшое количество красок, известных во времена старых мастеров, пригодных для этого вида живописи.

После принятия окончательного решения по композиции росписи и выполнения эскиза, делался картон. Рисунок на нём во всех деталях воспроизводил замысел художника в масштабе будущей росписи. При больших размерах росписи поверхность делилась на участки — дневные нормы, в Италии они называются джорнаты.

Разделение производилось по контурам деталей композиции, часто в области тёмного цвета, чтобы шов, разделяющий участки, выполненные в разные дни (вульта), был малозаметным. Контуры переносились на подготовительный слой штукатурки либо по разрезанным частям картона, либо для сохранения картона по кальке, снятой с него с нанесённой по ней сеткой.

Рисунок наносился припорохом через проколы в кальке с помощью порошка угля, охры либо передавливанием. Линии предварительного рисунка усиливались чаще всего сангиной. На рисунок, начиная с верха стены, чтобы избежать потёков и брызг раствора нижней части росписи, наносился слой известковой штукатурки, интонако; он расписывался в течение одного дня. Толщина интонако, наносимого по трём нижним подготовительным слоям штукатурки, варьировалась от 3 до 5 миллиметров. Согласно описанию Ченнини, интонако наносился на смоченную водой штукатурку и тщательно выглаживался.

Работа по сырой штукатурке, так называемому «спелому раствору», который схватывается через десять минут, довольно трудоёмка и требует сноровки и опыта: как только кисть, легко до этого скользящая, начинает «боронить» основание и «намазывать» краску, роспись прекращается, так как красочный слой уже не проникнет глубоко в основание и не закрепится. Слой штукатурки, оставшийся не записанным, срезается наискось наружу, новая часть приштукатуривается к предыдущему слою.

Во фресковой живописи возможны только незначительные исправления, переделать её нельзя: неудачные места просто сбиваются и процесс росписи повторяется. Приступая к работе, художник должен представлять, какими станут использованные им цвета после окончательного высыхания (через 7 — 10 дней).

Обыкновенно они сильно высветляются; для того чтобы понять, как будут они выглядеть после высыхания, краски наносятся на материал, обладающий сильной впитывающей способностью (рыхлую бумагу, мел, гипс, умбру). За день художник расписывает 3—4 квадратных метра стены. Детали прописывались до начала XVI века по сухому темперой.

По сухому же наносились некоторые цвета (яркие зелёные и синие), так как для живописи по сырой штукатурке было пригодно ограниченное количество пигментов. По окончании росписи её поверхность шлифуют, иногда — полируют с нанесением мыльного раствора с воском. Подобная обработка поверхности штукатурки описана Леоном Баттистой Альберти; возможно, старые мастера пользовались ей по окончании работы над фреской. Росписи художников начиная от Джотто и вплоть до Перуджино имеют характерную отполированную поверхность, причём позднее поверхность росписи делалась блестящей неравномерно — участкам с изображениями лиц персонажей придавался более сильный глянец.

С начала XVI века почти не применяется пропись фрески по сухому темперой, с этого момента начинается период господства чистой фрески (buon fresco). В этой манере работали все художники Высокого Возрождения, в том числе Рафаэль, Микеланджело, а позднее — Вазари, Тинторетто, Лука Джордано и Тьеполо.

Конструктивные особенности зданий, возводимых в это время, привели к уменьшению толщины штукатурки, количество наносимых слоёв её сократилось с трёх до двух. Поверхность фресковых росписей становится матовой, шероховатой. Судя же по руководству, написанному Андреа Поццо, позднее поверхность штукатурного слоя специально зернили перед началом работы. В эпоху барокко становится популярным корпусное, пастозное письмо, а с XVIII века фреска выполняется не известковыми водорастворимыми, а казеиново-известковыми красками.

XVIII—XIX вв. [ ]

Казеиново-известковая живопись получила широкое распространение и за пределами Италии — прежде всего в Германии и Испании. В этой технике работали Тьеполо (частично), Трогер, Гюнтер, Азам, Кноллер. Период господства этой техники закончился в начале XIX века.

Другие виды настенной живописи [ ]

Покрытие secco или fresco-secco выполняется на сухой штукатурке (secco в переводе с итальянского означает «сухой»). Пигменты, таким образом, нуждаются в связующей среде, такой как яйцо (темпера), клей или масло, чтобы прикрепить пигмент к стене.

Важно различать секретную работу, выполненную на вершине фрески Буон (представляет собой технику росписи фресок, в которой щелочестойкие пигменты, измельченные в воде, наносятся на влажную штукатурку), которая, по мнению большинства авторитетов, была фактически стандартом со времен Средневековья, и работу, выполненную полностью на пустой стене. Как правило, работы на фреске в форме буона являются более долговечными, чем любые работы с секкой, добавленные поверх них, потому что секция работает лучше с шероховатой штукатурной поверхностью, в то время как настоящая фреска должна иметь гладкую поверхность. Дополнительная работа будет выполняться для внесения изменений, а иногда и для добавления мелких деталей, а также потому, что не все цвета могут быть достигнуты при настоящей фреске, потому что только некоторые пигменты химически работают в очень щелочной среде свежей штукатурки на основе извести. Синий пигмент был особой проблемой, и небеса и синие одежды часто добавляли второстепенную, потому что ни голубой азурит, ни лазурит (единственные два доступных тогда синих пигмента), не работают хорошо во влажной фреске. Благодаря современным аналитическим методам также становится все более очевидным, что даже в ранними итальянскими живописцами эпохи Возрождения довольно часто применялись методики secco, чтобы позволить использовать более широкий спектр пигментов. В большинстве ранних примеров эта деталь теперь полностью исчезла, но даже целая картина, выполненная второстепенно на поверхности, шероховатой, чтобы дать ключ для краски, может очень хорошо выжить, хотя влажность для нее более опасна, чем для фрески [1] .

Примечания [ ]

Источник: master.fandom.com

ФРЕСКА

(от итал. fresco, буквально — свежий), техника живописи красками (на чистой или известковой воде) по свежей, сырой штукатурке, которая при высыхании образует тончайшую прозрачную плёнку карбоната кальция, закрепляющую краски и делающую фреску долговечной; фреской называют также произведение, выполненное в этой технике. Фреска, позволяющая создавать монументальные композиции, органично связанные с архитектурой, — одна из основных техник стенных росписей.

Штукатурный грунт для фрески накладывается, как правило, в несколько слоев и состоит из гашёной извести, минеральных наполнителей (кварцевый песок, порошок известняка, дроблёные кирпич или керамика); иногда в состав грунта включают органические добавки (солома, пенька, лён и т. п.). Наполнители предохраняют штукатурку от растрескивания.

Для фрески применяются краски, не вступающие в химические соединения с известью. Палитра фрески довольно сдержанна; употребляются главным образом натуральные земляные пигменты (охры, умбры), а также марсы, синий и зелёный кобальт и т. д., реже краски медного происхождения (голубец и др.).

Растительные краски (индиго и баканы), киноварь, синие, а иногда и чёрные краски наносятся на уже просохшую штукатурку с помощью клея. Фреска позволяет пользоваться тонами в их полную силу, но при высыхании краски сильно бледнеют. Важную роль во фреске играют лессировки, но при большом количестве красочных слоев цвет ослабевает и бледнеет. Кроме собственно фрески с глубокой древности известна роспись по сухой штукатурке (а секко).

Фреска была распространена уже в эгейском искусстве (2-е тысячелетие до н. э.); большого подъёма достигла она в античной художественной культуре, где использовались многослойные шлифованные грунты с добавлением мраморной пыли. С первых веков нашей эры близкие к фреске росписи создавались у народов Востока (в Индии, Средней Азии и др.).

Античные мастера заканчивали фреску по сухому с помощью темперы. Этот приём был характерен и для средневековой фрески, получившей развитие в искусстве Византии, Древней Руси, Грузии, Сербии, Болгарии, Италии, Франции, Германии и других стран Европы.Новый расцвет искусство фрески пережило в творчестве итальянских мастеров эпохи Возрождения (Джотто, Мазаччо, Пьеро делла Франческа, Рафаэль, Микеланджело и др.).

С XVI в. в Италии распространилась «чистая» фреска («буон фреско») без применения темперы; верхний слой грунта (интонако) в этом виде фрески наносился только на тот участок, который живописец рассчитывал закончить до его высыхания. Традиции фрески в дальнейшем жили в декоративных росписях XVII-XVIII вв.

В XIX в. к фреске обращались назарейцы в Германии, а также отдельные представители «модерна» (Ф. Ходлер в Швейцарии и другие). В технике фрески работают многие прогрессивные художники XX в. (А. Боргонцони в Италии, Д. Ривера в Мексике и др.).

В СССР значительный вклад в популяризацию фрески внесли В. А. Фаворский, Л. А. Бруни, Н. М. Чернышёв и др.

Микеланджело. «Дельфийская сивилла». Фрагмент росписей плафона Сикстинской капеллы в Ватикане. 1508 — 1512.

Литература: Г. Шмид, Техника античной фрески и энкаустики, (перевод с немецкого, М.). 1934; П. Бодуэн, Техника фресковой живописи, (перевод с французского, М.), 1938; Н. М. Чернышев, Искусство фрески в Древней Руси, М., 1954; Филатов В В., К истории техники стенной живописи в России, в сборнике: Древнерусское искусство Художественная культура Пскова, М., 1966; В. Н. Лазарев, Древнерусские мозаики и фрески XI-XVI вв., М, 1973; В. Лебедева, Советское монументальное искусство шестидесятых годов, М., 1973.

(Источник: «Популярная художественная энциклопедия.» Под ред. Полевого В.М.; М.: Издательство «Советская энциклопедия», 1986.)

(от итал. fresco – свежий, сырой), вид монументальной живописи. Краски наносятся непосредственно на поверхность стены, потолка, свода. Площадь, занимаемая фреской, и её композиция зависят от архитектурных форм здания. Обычно фресками украшают интерьеры; на фасадах зданий, где они могут подвергаться вредному воздействию влаги, их размещают гораздо реже. Фреска включает в себя несколько техник: живопись водяными красками как по сырой штукатурке (аль фреско), так и по сухой (а секко); живопись известково-казеиновыми и темперными красками.

Дионисий. Фреска собора Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре. 1502—03 гг. Вологодская область

Джотто ди Бондоне. «Иоаким и пастухи». Фреска. 1304—06 гг. Капелла дель Арена. Падуя

Фреска – одна из самых древних живописных техник. Подлинными её шедеврами являются росписи древнеегипетских гробниц в Медуме, Бени-Гасане и Фивах, Кносского дворца на острове Крит (2-е тыс. до н. э.), росписи домов в Помпеях (2 в. до н. э. – 1 в. н. э.). В раннехристианском искусстве (настенные росписи катакомб), в Средние века фреска стала одним из ведущих видов живописи.

Фресковые росписи широко использовались для украшения храмов (в меньшей степени – светских сооружений) как в Восточной, так и в Западной Европе. Их размещение на стенах, сводах, опорных столбах храма подчинялось чёткой схеме и было связано с символикой храма. Всемирно известны византийские фрески Нерези (церковь св. Пантелеймона, 1164, Греция), Милёшева (Сербия, ок.

1245 г.), росписи Феофана Грека в церкви Спаса Преображения в Новгороде (1378), Андрея Рублёва в Успенском соборе г. Владимира (1408), Дионисия в соборе Ферапонтова монастыря (1502—03) в Вологодской оласти, росписи 17 в. в храмах Ярославля. В Западной Европе фресковая живопись переживает расцвет в романском искусстве (росписи в церквях Санта-Мария и Сан-Клементе в Тауле, Сан-Исидро в Леоне, Испания; Берзе-ла-Виль, Франция; все – 12 в.). В эпоху готики создавались фрески и на светские темы (росписи Папского дворца в Авиньоне, Франция, 14 в.).

В эпоху Возрождения именно во фреске были совершены новаторские открытия [росписи Джотто в капелле Скровеньи (дель Арена), Падуя, 14 в.]. Всё чаще создаются фрески на светские и мифологические сюжеты (росписи братьев П. и А. Лоренцетти в палаццо Публико в Сиене, 1337—39; А. Мантеньи в «Камере дельи Спози» в замке Сан-Джорджо, 1474;Рафаэля в Ватиканском дворце, 1509—14; Дж.

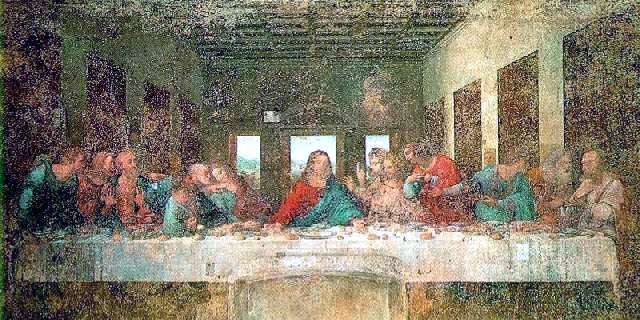

Б. Россо и Ф. Приматиччо во дворце Фонтенбло, 1530—40-е гг.). Высшие достижения связаны и с церковным искусством (росписи Пьеро делла Франческа в церкви Сан-Франческо в Ареццо, 1452—66; Микеланджело в Сикстинской капелле в Ватикане, 1508—41; «Тайная вечеря»Леонардо да Винчи в монастыре Санта-Мария делле Грацие в Милане, 1495—98).

В эпоху барокко особенное внимание уделялось росписям плафонов, где с помощью иллюзионистических приёмов, сильных ракурсов создавался эффект прорыва ввысь, разверзающихся небес, стремительного взлёта фигур святых. Фрески 18 в. носят преимущественно декоративный характер (Дж. Б. Тьеполо). В эпоху классицизма входит в моду подражание мотивам росписей древних Помпей. Новую популярность фреска обретает в эпоху модерна.

(Источник: «Искусство. Современная иллюстрированная энциклопедия.» Под ред. проф. Горкина А.П.; М.: Росмэн; 2007.)

Источник: rus-pictures-enc.slovaronline.com

Роспись по штукатурке как называется

Из истории фресковой живописи

Фреска составляет целую эпоху в развитии живописи.

История не дает нам точных сведений о том, когда впервые началось применение извести в качестве связующего вещества живописных красок. Надо предполагать, однако, что уже в глубокой древности был использован простейший способ применения ее в живописном деле, заключающийся в непосредственном смешении ее в виде гашеной извести с красками.

По словам Витрувия, древние греки прекрасно знали и использовали связующие свойства извести в штукатурном деле. Внутри здания они наносили на стену штукатурку в два слоя, наружные же стены здания покрывали многослойными штукатурками, причем и в том и в другом случае поверхность их выглаживалась, что практиковалось уже в древнем Египте.

Римляне, усвоившие греческую культуру, заимствовали от греков и любовь их к украшениям наружных и внутренних стен зданий, причем наряду с окраской стен широкое применение у них находит и стенная живопись, о чем свидетельствуют сохранившиеся стенные росписи Помпеи.

Живопись по свежей штукатурке стала приобретать значительные размеры впервые у римлян, причем изображала различные сцены, ландшафты и пр. Фресковая живопись римлян мало похожа на итальянскую фреску времен Ренессанса. Связующим веществом красок в стенной живописи служили у римлян, кроме извести в чистом виде, соединения ее с животным клеем, казеином (в виде молока) или яичным белком, а также клей в чистом виде. Для укрепления самих слоев штукатурки в их растворы вводилось иногда молоко, чаще пемза – вещество вулканического происхождения.

История росписи по сырой штукатурки уходит своими корнями в историю древних восточных царств. Фрески повсеместно использовались в античных интерьерах Греции и Рима. Своего расцвета этот способ декорирования стен достиг в эпоху Высокого Возрождения благодаря гениальным итальянским мастерам той эпохи.

В настоящее время термином «фреска» могут называть любую стенную живопись, вне зависимости от её техники (а секко, темпера, живопись масляными, акриловыми красками и т. д.). Для обозначения непосредственной техники фрески иногда используют именование «буон фреска» или «чистая фреска».

Точной даты появления фресок не известно, но уже в период Эгейской культуры (2-е тыс. до н. э.) фресковая живопись получила широкое распространение . Доступность исходных материалов (известь, песок, окрашенные минералы), относительная простота техники живописи, а также долговечность произведений обусловили большую популярность фресковых росписей в античном мире. В христианском искусстве фреска стала излюбленным способом украшения внутренних и (реже) внешних стен каменного храма.

Фреска, позволяющая создавать монументальные композиции, органично связанные с архитектурой, – одна из основных техник стенных росписей. Штукатурный грунт для фрески накладывается, как правило, в несколько слоев и состоит из гашеной извести, минеральных наполнителей (кварцевый песок, порошок известняка, дробленые кирпич или керамика); иногда в состав грунта включают органические добавки (солома, пенька, лён и т. п.). Наполнители предохраняют штукатурку от растрескивания.

Для фрески применяются краски, не вступающие в химические соединения с известью. Палитра фрески довольно сдержанна; употребляются главным образом натуральные земляные пигменты (охры, умбры), а также марсы, синий и зеленый кобальт и т. д., реже краски медного происхождения (голубец и др.). Растительные краски, киноварь, синие, а иногда и черные краски наносятся на уже просохшую штукатурку с помощью клея . Фреска позволяет пользоваться тонами в их полную силу, но при высыхании краски сильно бледнеют. Важную роль во фреске играют лессировки, но при большом количестве слоев цвет ослабевает и бледнеет. Кроме собственно фрески с глубокой древности известна роспись по сухой штукатурке (а секко).

Точная дата появления фресок неизвестна, но уже в период Эгейской культуры (2-е тыс. до н. э.) фресковая живопись получила широкое распространение. Это была живопись красками, где в качестве связующего использовались клей или казеин, а сама техника была близка к «а секко». Доступность исходных материалов ( известь , песок , окрашенные минералы ), относительная простота техники живописи, а также долговечность произведений обусловили большую популярность фресковых росписей в античном мире .

С первых веков н. э. близкие к фреске росписи создавались у народов Востока (в Индии, Средней Азии и др.). Античные мастера заканчивали фреску по сухому с помощью темперы. Этот прием был характерен и для средневековой фрески, получившей развитие в искусстве многих стран Европы. Новый расцвет искусство фрески пережило в творчестве итальянских мастеров эпохи Возрождения (Джотто, Мазаччо , Пьеро делла Франческа, Рафаэль, Микеланджело и др.).

В христианском искусстве фреска стала излюбленным способом украшения внутренних и (реже) внешних стен каменного храма .

В Древней Руси техника стенной росписи в основном была смешанная — живопись водными красками по сырой штукатурке дополнялась темперно-клеевой техникой (фон, верхние прописки) с различными связующими (яйцо, животные и растительные клеи).

В Европе в эпоху Возрождения владение искусством стенной росписи стало одним из важнейших мерил мастерства художника. Именно тогда в Италии фресковая живопись достигла своего наивысшего развития.

До нашего времени дошли великолепные росписи Джотто, Микеланджело, Рафаэля, Рублева, Дионисия и других прославленных мастеров. К сожалению, немало фресок погибло. Среди них — работы Леонардо да Винчи (1452 — 1519). Гениальный художник и экспериментатор, он постоянно стремился к усовершенствованию техники живописи.

Однако его попытка писать масляными красками по фресковому грунту оказалась неудачной: фреска «Тайная вечеря» в трапезной миланского монастыря Санта — Мария делле Грацие начала осыпаться вскоре после ее создания. Разрушение великого творения Леонардо довершили неумелые реставрации и солдаты Наполеона, устроившие в трапезной конюшню.

О величии фресок можно судить по творениям Рафаэля и Микеланджело. Совсем недавно в личной молельне римских пап — Сикстинской капелле — проведена реставрация колоссальных фресок Микеланджело «Сотворение мира» и «Страшный суд «. Состояние стен капеллы было проверено с помощью самой современной электронной аппаратуры, а для анализа химического состава использованных художником красок применены наиболее совершенные физико-химические методы. Реставраторы очистили поверхность красочного слоя специальным составом и нанесли слой акрилового лака на защищаемую поверхность.

В подобной заботе нуждаются и памятники отечественной культуры. Огромного уважения заслуживают усилия художников А. П. Грекова, Н.В. Гусева, А. К. Крылова, стремящихся сохранить для потомков дошедшие до нашего времени древние фресковые росписи.

Античная фреска

По свидетельству Витрувия , в Древней Греции для отделки наружных и внутренних стен сооружений использовалась известковая штукатурка в несколько слоёв с выглаженной до блеска поверхностью. От греков римляне переняли обычай окрашивать стены по штукатурке, позднее появилась и стенная роспись по свежеуложенному раствору, которая называлась «in udo»(«по сырому»).

Известковая штукатурка наносилась в семь слоёв, причём в нижние добавлялся песок, а в верхние — мраморная крошка. Для предотвращения появления трещин в растворы вводилось небольшое количество воды, при нанесении слои уплотнялись. Крепость покрытия достигалась добавлением молока, толчёного кирпича, пемзы и, в редких случаях, пеньки, соломы. Так в стенных росписях Помпеи обнаружена пемза, причём не только в штукатурке, но и в красочных слоях, где она применялась в качестве белил. Нанесение штукатурки в несколько слоёв позволяло замедлить процесс её высыхания, и следовательно, увеличить время работы по сырой поверхности.

Выбор связующих веществ для красок диктовался видом применяемых пигментов . В качестве связующего использовались животный клей , чистая известь и её смеси с казеином, яичным белком, клеем. Витрувий для сохранности росписи советовал после высыхания фрески покрывать её поверхность смесью масла с воском с последующим нагреванием и промоканием растопленного воска.

Византия

Правила древней византийской фресковой живописи описаны в «Ерминии Дионисия Фурноаграфиота» иконописца Дионисия (XVII в.). Масштабность настенных росписей, выполняемых в Византии, требовала увеличения времени работы по свежему раствору.

Уменьшилось до двух количество слоёв штукатурки, в раствор вместо толчёного мрамора вводились для нижних слоёв солома, для верхних — лён или пакля, хорошо удерживавшие влагу. Избежать трещин помогало выдерживание гашёной извести для раствора некоторое количество времени на воздухе. Верхний слой штукатурки наносился сразу на всю площадь, подлежащую росписи. Самый ранний пример византийской фресковой живописи (500—850 гг. н. э.) сохранился в римской церкви Санта Мария. Поверхность этой росписи была отполирована так же как и у древнеримских фресок, в дальнейшем византийские художники отказались от этого приёма.

Древняя Русь. Россия

В России образцы древнерусской фресковой живописи относятся к XI–XVII вв. Два памятника фресковой живописи – росписи Светогорского монастыря близ Пскова и Ферапонтова монастыря около г. Кириллова, выполненные выдающимися русскими мастерами, являются примерами классического периода древнерусской фрески.

Первоначально древнерусские живописцы придерживались техники выполнения фресок , принятой в Византии. Штукатурка ( левкас ), нанесённая на стену, была пригодна для письма по сырому в течение нескольких дней. Это обстоятельство позволяло наносить раствор сразу на всю площадь, предназначавшуюся для росписи.

Позднее рецептура левкаса изменилась: в 1599 году епископ Нектарий, греческий художник, оставшийся жить в России, в своём наставлении «Типик» советует не оставлять грунт на стене «без письма» на ночь или даже перерыв на обед. Известь для левкаса интенсивно промывалась водой для удаления гидрата окиси кальция (так называемой «емчуги»), который, выступая уже на готовой фреске, безвозвратно портил роспись. При такой обработке способность извести к закреплению красок снижалась, поэтому сокращалось время письма по сырому. Схожая система подготовки извести описана в работе Паломино, посвящённой технике фрески. Древнерусские стенные росписи всегда завершались по сухому красками, где связующими были либо яичный желток, либо растительные клеи. Более поздние росписи исполнялись уже полностью яичной темперой , с XVIII века заменённой совершенно неподходящими для стенной живописи масляными красками .

В конце XIX и начале XX в. русскими художниками Ф. А. Бруни , К. П. Брюлловым , И. Е. Репиным , В. И. Суриковым , В. М. Васнецовым, М. В. Нестеровым, М. А. Врубелем и другими выполнены техникой фрески росписи на религиозные темы в соборах и церквах Москвы, Ленинграда, Киева и других городов.

Итальянская фреска

Итальянская роспись стен, как и всё изобразительное искусство, долгое время следовала византийским образцам, лишь в конце XIII она начала обретать самостоятельность.

Итальянская эпоха Ренессанса именовала живопись, исполненную по свежей штукатурке, сокращенным термином: «a fresco». Чтобы сказать: «писать по свежей штукатурке», итальянцы говорили: «dipingere a fresco», что в буквальном переводе значит: «писать по свежему». У нас же обычно говорят и пишут: «живопись аль фреско», «писать аль фреско», что в переводе имеет совершенно другой смысл и значит: «живопись на свежем воздухе, холодке».

Живопись, исполненная исключительно по свежей штукатурке, называлась также у итальянцев «buon fresco» (буон фреско), т. е. истинная фреска, чтобы отличить ее от другого способа известковой живописи, носившей название «fresco a secco»(фреско а секко), в котором краски также связываются в живописи с известью, но наносятся на известковую уже выстоявшуюся штукатурку, которая перед началом работы только смачивается водой .

Такова подлинная старинная итальянская терминология, которая имеет для нас в настоящее время лишь историческое значение. Разновидности так называемой фресковой живописи, в которой связующим веществом является известь, следовало бы назвать просто «известковой живописью», подобно тому, как живопись, в которой краски вяжутся маслом, называется масляной живописью , где ту же роль играет клей, — клеевой живописью и т.д.

С XVI века в Италии распространилась «чистая» фреска без применения темперы. Традиции фрески в дальнейшем жили в декоративных росписях XVII-XVIII вв. В XIX веке к фреске обращались отдельные художники (представители стиля «модерн» и др.). В технике фрески работали многие прогрессивные художники XX века (А. Боргонцони в Италии, Д. Ривера в Мексике и др.).

Впервые технику чистой фрески описал в 1447 году Ченнино Ченнини. Одним из первых циклов, исполненных в этой технике, историки искусства считают сцены с Исааком в церкви Сан Франческо в Ассизи (ок. 1295), ранее приписываемые неизвестному мастеру, позднее они стали атрибутироваться как работа Джотто .

Техника чистой фрески проигрывает в скорости по сравнению с живописью секко, но превосходит её в богатстве цветовой нюансировки, так как краски, наложенные на сырую штукатурку довольно быстро закрепляются, у художника есть возможность писать с применением лессировок без опасения размыть уже нанесённый красочный слой. По сравнению с секко роспись по-сырому гораздо более долговечна.

К недостаткам фрески можно отнести сравнительно небольшое количество красок, известных во времена старых мастеров , пригодных для этого вида живописи.

После принятия окончательного решения по композиции росписи и выполнения эскиза , делался картон. Рисунок на нём во всех деталях воспроизводил замысел художника в масштабе будущей росписи. При больших размерах росписи поверхность делилась на участки — дневные нормы, в Италии они называются джорнаты.

Разделение производилось по контурам деталей композиции, часто в области тёмного цвета, чтобы шов, разделяющий участки, выполненные в разные дни (вульта), был малозаметным. Контуры переносились на подготовительный слой штукатурки либо по разрезанным частям картона, либо для сохранения картона по кальке, снятой с него с нанесённой по ней сеткой.

Рисунок наносился припорохом через проколы в кальке с помощью порошка угля, охры либо передавливанием. Линии предварительного рисунка усиливались чаще всего сангиной . На рисунок, начиная с верха стены, чтобы избежать потёков и брызг раствора нижней части росписи, наносился слой известковой штукатурки «интонако», он расписывался в течение одного дня. Толщина интонако, наносимого по трём нижним подготовительным слоям штукатурки варьировалась от 3 до 5 миллиметров. Согласно описанию Ченнини интонако наносился на смоченную водой штукатурку и тщательно выглаживался.

Работа по сырой штукатурке, так называемому «спелому раствору», который схватывается через десять минут довольно трудоёмка и требует сноровки и опыта: как только кисть, легко до этого скользящая, начинает «боронить» основание и «намазывать» краску, роспись прекращается, так как красочный слой уже не проникнет глубоко в основание и не закрепится. Слой штукатурки, оставшийся не записанным, срезается наискось наружу, новая часть приштукатуривается к предыдущему слою.

Во фресковой живописи возможны только незначительные исправления, переделать её нельзя: неудачные места просто сбиваются и процесс росписи повторяется. Приступая к работе, художник должен представлять, какими станут использованные им цвета после окончательного высыхания (через 7 — 10 дней). Обыкновенно они сильно высветляются, для того, чтобы понять, как будут они выглядеть после высыхания, краски наносятся на материал, обладающий сильной впитывающей способностью (рыхлую бумагу, мел, гипс, умбру).

За день художник расписывает 3—4 квадратных метра стены. Детали прописывались до начала XVI века по сухому темперой . По сухому же наносились некоторые цвета (яркие зелёные и синие), так как для живописи по сырой штукатурке было пригодно ограниченное количество пигментов . По окончании росписи её поверхность шлифуют, иногда — полируют с нанесением мыльного раствора с воском. Подобная обработка поверхности штукатурки описано Леоном Баттистой Альберти , возможно, что старые мастера пользовались им по окончании работы над фреской. Росписи художников начиная от Джотто и вплоть до Перуджино имеют характерную отполированную поверхность, причём позднее поверхность росписи делалась блестящей неравномерно — участкам с изображениями лиц персонажей придавался более сильный глянец.

С начала XVI века почти не применяется пропись фрески по сухому темперой, с этого момента начинается период господства чистой фрески (buon fresco). В этой манере работали все художники Высокого Возрождения, в том числе Рафаэль, Микеланджело, а позднее — Вазари, Тинторетто, Лука Джордано и Тьеполо.

Конструктивные особенности зданий, возводимых в это время, привели к уменьшению толщины штукатурки, количество наносимых слоёв её сократилось с трёх до двух. Поверхность фресковых росписей становится матовой, шероховатой. Судя же по руководству, написанному Андреа Поццо , позднее поверхность штукатурного слоя специально зернили перед началом работы. В эпоху барокко становится популярным корпусное, пастозное письмо, а с XVIII века фреска выполняется не известковыми водорастворимыми, а казеиново-известковыми красками.

XVIII — XIX вв.

Казеиново-известковая живопись получила широкое распространение и за пределами Италии — прежде всего в Германии и Испании. В этой технике работали Тьеполо (частично), Трогер, Гюнтер, Азам, Кноллер. Период господства этой техники закончился в начале XIX века.

Источник: shedevrs.ru