Структура, ярусность и мозаичность растительных сообществ

Совокупность растений, занимающих однородный участок земной поверхности и находящихся в тесном взаимодействии между собой и с условиями окружающей среды образует растительное сообщество, или фитоценоз. Растительное сообщество как компонент входит в состав биоценоза, экосистемы и геосистемы (природно-территориального комплекса).

Растения их образующие различаются не только экологически (по их отношению к условиям произрастания), но и биологически (по приспособлениям, обеспечивающим им возможность существования и размножения в определённых условиях среды) и представлены различными жизненными формами, или биоморфами (деревьями, кустарниками, травами и пр.). Например, в состав широколиственных пойменных, нагорно-байрачных и пр. лесов входят деревья (дуб, липа и др.), кустарники (лещина, тёрн, крушина и др.), многие виды трав и других растений. Большую роль в функционировании биоценозов играет опад (отмершие части растений), образующий лесную подстилку и степной «войлок», или ветошь. Элементарная самая низшая, элементарная классификационная единица фитоценозов называется растительной ассоциацией, а наивысшая — растительностью, или растительным покровом, как совокупность всех фитоценозов определённой территории.

Природное сообщество лес виды, ярусы, растения

Как и всякая система, фитоценозы обладают пространственной структурой: вертикальной (или ярусностью) и горизонтальной (комплексность и мозаичность).

Надземная ярусность наиболее чётко выражена в сообществах, образованных растениями, относящимися к различным жизненным формам (например, в лесах), где при достаточном увлажнении конкуренция между растениями идёт за режим освещённости. Выделяются следующие ярусы: древесный (может быть 2 — 3 яруса), подроста (возобновление древостоя), подлеска (кустарников), травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового покрова. В пределах ярусов часто выделяются подъярусы, или пологи, например, высоких деревьев (более 6 м), низких (около 2 м) и др. В лесных сообществах встречается и внеярусная растительность: древесные и травянистые лианы, обвивающие деревья (хмель и др.) и эпифиты (лишайники), живущие на стволах и ветвях деревьев (рис. 6).

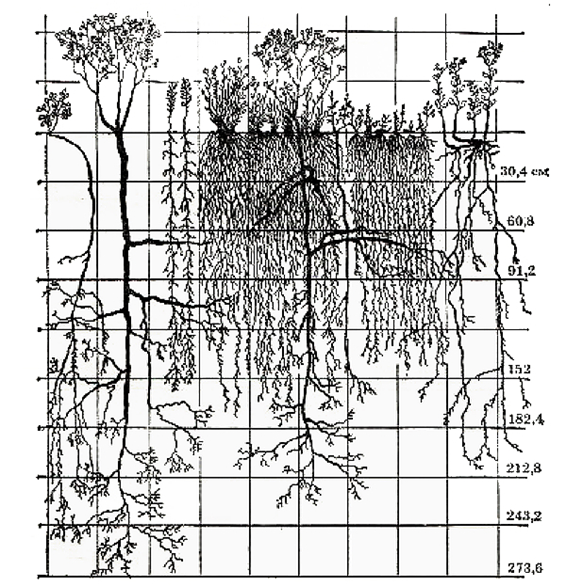

В степных и луговых сообществах, где большинство растений относится к одним жизненным формам, где условия освещённости достаточны, а конкуренция между растениями идёт за использование влаги, надземная выражена не столь ярко. В них обычно различаются ярусы: высоких (высотой более 50 см), средних (20 — 50 см) и низких (высотой менее 20 см) трав и полукустарничков, мохово-лишайникового покрова, также может выделяться и кустарниковый ярус, а в целинных степях слой степного войлока. Подземная ярусность проявляется особенно отчетливо, при этом величина подземной фитомассы во много раз превосходит надземную (рис. 8).

Наряду с ярусностью наблюдается неоднородность растительных сообществ в горизонтальном направлении — мозаичность, расчлененность их на пятна, отличающиеся по количественному соотношению растений разных видов, по сомкнутости, продуктивности и другим свойствам. Она в основном обусловлена неоднородностью в экотопе (или местообитание организмов), деятельностью животных, биологией размножения, характером распространения семян и средообразующим влиянием растений, а также — деятельностью человека. Примером мозаичности, обусловленной неоднородностью в экотопе, могут быть изменение в пределах растительного сообщества, обусловленные наличием нано- и микропонижений и повышений, в т.ч. связанные с деятельностью животных-землероев. В отличии от мозаичности комплексность растительных сообществ представляет собой чередование ассоциаций, неоднократно сменяющих друг друга в пространстве и связанная с особенностями микрорельефа, с комплексностью почв и различиями процессов почвообразования и др. (например, чёрно-полынные сообщества на корковых солонцах и др.)

Ярусы леса

Рис. 6. Вертикальная проекция травостоя луговой степи в июне (Бобринская степь в Орловской области) (Жизнь растений. Т.1., 1974. С. 111.)

Дерновинные злаки и осоки: 1 — типчак; 2 — ковыль Иоанна (или перистый); 3 — душистый колосок; 4 — осока горная. Корневищные злаки и осоки: 5 — полевица Сырейщикова; 6- овсяница красная; 7 — келерия Делявина; 8 — осока русская.

Разнотравье (включая бобовые): 9 — клевер ползучий; 10 — фиалка песчаная; 11 — клевер горный; 12 — лютик многоцветковый; 13 — нивяник обыкновенный; 14 — пазник крапчатый; 15 — таволга шестилепестная; 16 — фиалка собачья; 17- козелец пурпуровый; 18- молочай стройный; 19 — лапчатки семилисточковая; 20 — астрагал датский; 21 — зопник клубненосный; 22 — подмаренник северный; 23 — румянка красная; 24 — шалфей луговой; 25- песчанка злаколистная. Мхи: 26 — зелёный мох (сплошной покров).

Рис. 7. Вертикальная проекция наземная и подземная ярусность в низкотравной прерии

Рис.8. Вертикальный разрез через надземную и подземную часть биоценоза суходольного луга.

1 — мышиный горошек; 2 — бедренец-камнеломка; 3 — типчак; 4 — манжетка; 5 — осока; 6 — клевер средний; 7 — кошачья лапка; 8 — буквица лекарственная; 9 — хвощ; 10 — нивяник (Жизнь растений. Т.1., 1974. С. 104).

Красочные аспекты степей

Функционирование геосистем имеет циклический характер и подчинено цикличности поступления солнечной энергии и влаги. Год — это минимальный отрезок времени, в течении которого выявляются все типичные процессы функционирования геосистем, сопровождающиеся определёнными изменениями структуры геосистем. Для того чтобы получить правильное представление о степях, необходимо не только изучить флористический состав (т.е. список растений), но и детально проанализировать жизнь степи в течении всего теплого периода.

Одним из отличительных свойств степных фитоценозов (растительных сообществ) является быстрая смена физиономических картин (или красочных аспектов), зависящая от появления одних цветущих растений и исчезновения других. Ставшее классическим описание красочных аспектов (или фаз цветения) луговой разнотравной степи в лесостепной зоне впервые приводит В.В.

Алёхин в 1926 г. в своём труде «Растительность Курской губернии» (Алёхин, 1986). В Стелецкой степи под Курском он выделил 11 фаз цветения (Алёхин, 1934). Предвесенняя 1-я фаза бурой степи — отсутствие вегетации. 2-я фаза — прострела —на фоне бурой прошлогодней травы появляются крупные лиловые цветки прострела раскрытого (Pulsatilla patens).

3-я фаза — горицвета и прострела- степь едва начинает зеленеть (рис. 9). Золотые пятна горицвета (Adonis vernalis) и лиловые прострела пестрят по всей степи, создавая необычайно красивую картину. Вторая и третья фазы, составляют ранневесенний период вегетации степи, характерны для конца апреля или начала мая.

4-я фаза – сочевичника и ириса – по зелёному полю разбросаны новые цветущие растения: белые кисти сочевичника (Orobus albus), лиловые касатики-ирисы (Iris aphylla), крупные белые ветреницы (Anemone silvestris) и др. В первых числах июня наблюдается самая красочная фаза степной растительности — 5-я фаза – незабудок.

Насочном зелёном фоне массами цветут нежно-голубые незабудки (Myosotis silvatica); зелёно-голубое поле пестрит золотистыми пятнами — это степной крестовник (Senecio campester), лютик (Ranunculus polyanthemus) и др. В это же время начинают цвести некоторые злаки и ковыли выбрасывает свои белые перья. Четвёртая и пятая фазы относятся к поздневесеннему периоду.

В середине июня наблюдается 6-я фаза – шалфея(рис. 10). Степь издали представляется тёмно-лиловой; над всеми остальными цветущими растениями доминирует шалфей (Salvia pratensis), между ними реют перья ковылей и утром появляются золотистые головки козлобородника (Tragopogon orientalis).

В конце июня наступает 7-я фаза – белой степи – цветут в изобилии клевер-белоголовка (Trifolium montanum), поповник, или ромашка луговая (Leucanthemuin vulgare), таволжанка (Filipendula hexapetala); причём на белом ковре разбросаны сине-зелёные оттенки колокольчиков (Campanula sibirica и C. рersicifolia), короставника (Knautia arvensis), красные соцветия румянки (Echium rubrum). В десятых числах июля начинается 8-я фаза – эспарцета -окраска степи приобретает тускло-розовый оттенок от цветущегоэспарцета (Onobrychis arenaria).

Красочность степи постепенно идёт на убыль. Шестая, седьмая и восьмая фазы характерны для луговой степи в первую половину лета. Для второй половине июля характерна 9-я фаза – дельфиниума – цветут высокие растения живокости, или дельфиниума (Delphinium litwinowi, D. cuneatum) сярко тёмно-синими (рис. 11). В самом конце июля наступает10-я фаза – черемицы.

В это времяособенно выделяется черемица (Veratrum nigrum) – высокое растение с длинными соцветиями тёмно-красных цветов. С августа и до самого снега длится 11-я, осенняя фаза, когда нет новых зацветающий растений (Алёхин, 1934).

Также ряд красочных аспектов или фаз цветения можно наблюдать и в типичных степях. Однако здесь из-за более сухого и тёплого климата они наступают раньше по времени, чем в лесостепи, и цветовые аспекты определяются другими видами растений. В подзонах умеренно засушливых и сухих степей в правобережной части Волгоградской области по данным автора наблюдаются следующие красочные аспекты (фазы цветения).

Предвесенняя 1-я фаза наблюдаетсясамой ранней весной, когда едва сходит снег и степь ещё бурая от прошлогодней травы, она характеризуется отсутствие вегетации. Через несколько дней, в конце марта первыми зацветают лиловые прострелы (Pulsatilla patens) в умеренно-засушливых степях и брандушка русская (Bulbocodium ruthenicum) в сухих степях (2-я фаза — прострела или эфемеров).

В это же время цветёт и мелкая осока приземистая, покрывающая степь своими дернинами, и миниатюрные разноцветные веснянки, рогоглавники и другие эфемеры. Однако общий фон степи остаётся бурым. На поверхности почвы среди сухих стеблей злаков видна яркая зелень мелкого мха (Tortula ruralis).

Очень скоро, самое большее через неделю, в конце марта — начале апреля к ним присоединяются ярко-жёлтые золотистые горицветы, или адонисы весенний и волжский (3-я фаза — адониса). Начинается вегетация злаков. В этот период в апреле на фоне нежной зелени яркими искрами вспыхивают цветы гусиного лука, фиалки, лапчатки, лютиков и др.

2-я и 3-я фазы обычно характерны для конца марта — середины апреля и составляют ранневесенний период вегетации степи. В конце апреля — начале мая степь уже покрыта сплошным зелёным ковром трав, по которому драгоценными самоцветами вспыхивают золотистые сиреневые и лиловые цветы ириса низкого (или касатика, петушка).

Позднее к ним добавляются и тюльпаны Шренка (красного, розового, оранжевого, жёлтого, белого и других цветов), и ярко-жёлтые тюльпаны Биберштейна, белые цветы валерианой клубненосной и пурпурные — мытников, а в умеренно-засушливых степях и тёмно-красные пионы тонколистные. Это самая красивая4-я фаза — весенней пёстрой степи.

Склоны балок заливают розовые волны цветущего миндаля низкого и белые — дикой степной вишни и тёрна. В байрачнах и нагорных лесах цветут дикие яблони и груши. К середине мая обильное цветение эфемероидов завершается и наступает 5-я фаза — зелёной степи.В этот период зацветают некоторые злаки и птицемлечники. 4-я и 5-я фазы относятся к позднее весеннему периоду.

В конце мая наступает 6-я фаза — «седой» степи, когда зацветают степные злаки — ковыли, типчак и тонконог. Сплошной серебристо-седой пеленой покрывается степь. Она состоит из бесчисленных «перьев» ковылей, и точно поверхность бесконечного водного простора колышется ветром, сверкая на солнце.

Наступает июнь, и степь представляет собой иную картину, издали она кажется совершенно лиловой. Это 7-я фаза — лиловой степи. Цветут вика мышиная, различные виды шалфея, вероники,голубые пятна образует лён австрийский. Растения характерные для 6 — 7 фаз быстро отцветают, но им на смену появляются новые — это начало фенологического лета.

Позже, в середине июня, наступает 8-я фаза — время летней пёстрой степи- к лиловым цветам шалфея, вики мышиной присоединяются и другие краски: ярко-жёлтая — козлобородник, подмаренник, люцерна, донник, льнянка и др.; пурпурно-жёлтая — марьянник полевой; ярко — розовая — вязель, чина; белая — нивянник (или ромашка), тысячелистник, таволга и др. Цветут многие представители бобовых.

В середине июня зацветают гвоздики, колокольчики, зверобой, душица, чабрец (тимьян), и другие растения, наполняющие воздух целебными ароматами. В этот период степь представляет собой необычайно красивую и пёструю мозаику, переливающуюся на солнце всеми цветами радуги.

В конце июня — начале июля степь постепенно приобретает фиолетовую окраску (9-я фаза) — зацветает живокость (дельфиниум), с вкраплениями белого (тысячелистник, ромашки и др.) и жёлтого цветов (подмаренник, донник и др.). Эффектно выделяются сиреневые шары кермеков и гониолимона татарского и сине-зелёные — синеголовников, высокие перья ковыля — тырсы.

С середины июля число цветущих растений начинает быстро сокращаться. Степь постепенно приобретает буроватый оттенок от многочисленных засыхающих уже растений, и серебристый — от цветущего ковыля — тырсы, и незаметного ранее полынка (полынь австрийская). С середины июля наступает позднелетняя 10-фаза — золотой степи.

Уже нет новых зацветающих растений, которые создавали бы красочные аспекта. В августе-сентябре лишь кое-где видны цветы грудницы мохнатой, кермека, скабиозы, льнянки, живокости, люцерны и других отцветающих растений. В сентябре после дождей вновь зеленеют мхи, начинается осенняя вегетация некоторых злаков и представителей разнотравья, появляются осенние эфемеры и эфемероиды (безвременник яркий и др.), наступает11-я фаза — осенняя, которая длится до морозов.

Однако ежегодно в зависимости от погодных условий теплого сезона могут наблюдать отклонения от средних сроков наступления красочных аспектов. В годы с коротким жарким и засушливым весенним периодом наблюдается смещение, сокращение и наслоение фаз. Например, в 2007 г. и 2012 г. в середине мая цвели ранне-, позднее весенние и раннелетние виды.

В 2012 г. цветение ковылей началось в конце апреля, на три недели раньше средних установленных сроков. В годы с влажным и умеренно тёплым весенне-летним периодом (например, в 2004 — 2005 гг.) сроки цветения удлиняются, и степь остаётся зелёной до наступления зимы. Часто в сентябре, после летней засухи, особенно на сенокосах, наблюдается осеннее цветение некоторых видов разнотравья: шалфея, люцерны, льнянки, живокости, колокольчиков и др.

Возможно, рассмотренные смены красочных аспектов являются схематичными, т.к. каждая фаза характеризуется десятками цветущих, зацветающих и отцветающих видов растений, что в целом создает существенно более причудливую, утонченную и сложную картину.

Следует отметить, что в типчаково-ковыльных степях появляются две фазы с господством ковылей, чего нет в северных степях: одна — позднее весенняя, с перистыми ковылями, другая — летняя, с ковылём-волосатиками (тырсой).

В степях при продвижении от относительно влажных регионов к более засушливым можно заметить уменьшение числа аспектов. При этом изменяются и качественные характеристики фаз развития, а также степень их выраженности. Например, в ковыльных степях западной Сибири исследователями выделяется всего 7 аспектов.

В опустыненных степях красочных аспектов меньше, и они выражены более резко. В Приэльтонье выделяются три основных аспекта: короткие ранневесенний и позднее осенний, когда вегетируют и цветут эфемеры и эфемероиды, и длительный период вегетации полукустарничков и разнотравья, охватывающий позднюю весну, лето и раннюю осень.

По мере продвижения вглубь материка пик цветения и биопродуктивности в степях смещается с весны на вторую половину лето.

Рис. 9. Аспекты весенние на Стрелецкой степи под Курском в вертикальных проекциях (длина 1 м). Верхняя проекция — ранняя весна, аспект прострела (Pulsatilla patens); нижняя — аспект горицвета (Adonis vernalis), конец апреля (по В. Покровской) (Алёхин, 1944, С. 154).

Рис. 10. Летний аспект шалфея (Salvia pratensis), первая половина июня на Стрелецкой степи под Курском; вертикальная проекция — длина 1 м (по В. Покровской) (Алёхин, 1944, С. 155).

Рис. 11. Позднелетний аспект с дельфиниумом (Delphinium litwinowi, D. cuneatum) серединя июля; вертикальная проекция — длина 1 м (по В. Покровской) (Алёхин, 1944, С. 156).

ИсточникЯрусность – это что? Как проявляется ярусность биоценоза?

Любой природный комплекс неоднороден по своей внутренней структуре. Все его элементы находятся на разных уровнях, занимая определенные ниши. Экология называет это ярусностью. Подробнее об этом явлении мы и поговорим в статье.

Ярусность биоценоза

Все животные, растения, микроорганизмы и грибы, существующие на конкретной местности в воде или на суше, в совокупности представляют собой биоценоз. Это целостная и динамичная система, которая обладает строгой структурой. Один из принципов организации биоценоза это – ярусность. Проявляется она в закономерном расположении элементов природы по вертикали. Иными словами, это размещение всех растений и организмов на определенных уровнях.

Ярусность – это результат длительных эволюционных процессов. Благодаря ей, на одном квадратном метре может жить большое количество различных существ. Если бы они занимали одну нишу, им просто не хватило бы места и пищи. Рассредоточившись на различных высотах и приспособившись к обитанию на них, они смогли значительно повысить свои шансы на выживание и уменьшили конкуренцию между собой.

Пространственная ярусность бывает наземной и подземной. В первом случае, к ней относят всех организмов, которые живут на земле и над ее поверхностью. Во втором – обитателей различных глубин грунта.

Ярусность растений

В растительном сообществе каждый уровень представляет группу видов, которые имеют примерно одинаковую высоту своих органов: стеблей, листьев, цветков, а также корней, клубней, корневищ. Выделяют около пяти ярусов, которые, как правило, образованы разными жизненными формами:

- Древесный (иногда делится на верхний и нижний).

- Кустарниковый.

- Кустарниково-травяной.

- Мхово-лишайниковый.

Деревья представляют самый высокий уровень. В лесу они побеждают в борьбе за солнечный свет, получая основную его часть. Выше всего поднимаются березы, дубы, буки, грабы, сосны и ели, а также секвойи, кедры, пальмы. Ниже размещаются кустарники и карликовые деревья, формируя подлесок. Они представлены орехом, рябиной, яблоней и т. д.

Следующий уровень занимают травянистые растения и низкие кустарники. Здесь могут быть различные ягодные виды, целебные травы и цветы. В наших лесах этот ярус представляют ландыши, крокусы, зверобой, брусника, черника и другие виды. Под ними, как правило, располагаются разнообразные мхи и лишайники.

Вне леса, на открытой местности, многие породы подлеска могут занимать наивысшие уровни, так как не испытывают конкуренции от других деревьев. В пустынях и тундрах самый высокий ярус часто представляют кустарниковые формы и травы, иногда – только мхи и лишайники.

Животный мир

В животном мире ярусность касается не роста организмов, а высот, на которых они обитают. Обычно выделяют:

- Геобии.

- Герпетобии.

- Бриобии.

- Филлобии.

- Аэробии.

Геобии – это все обитатели почв. К ним относятся как совсем мелкие животные вроде червей, мокриц и микроорганизмов, так и крупные землероющие виды – слепыши, кроты, цокоры, суслики, тушканчики.

Верхние слои почвы и лесной подстилки населяют герпетобии, а мхи – бриобии, и к тем и к другим могут относиться улитки, жуки, клещи, безногие земноводные.

Филлобии – это жители трав и кустарников. Они представлены всевозможными беспозвоночными, паукообразными, пресмыкающимися, различными млекопитающими и птицами, которые гнездятся в зарослях.

Самые высокие ярусы населяют аэробии. К ним относятся многие птицы, белки, летучие мыши, обезьяны, различные гусеницы и другие насекомые.

Ярусность относится не только к суше, проявляется она и в водной среде. Морские и речные организмы разделяют на поверхностные (планктон), пелагические (лососи, акулы, дельфины, медузы), донные или бентос (мидии, раки, крабы, скаты, камбалы).

Проблемы в классификации

Ярусность – это очень относительное понятие. Она проявляется по-разному, в зависимости от особенностей местности. Например, во влажных экваториальных лесах существует огромное количество видов организмов, поэтому разграничить их на уровни бывает довольно сложно.

Проще всего это сделать в лесах, которые созданы одним видом деревьев. Особенно хорошо ярусность прослеживается в дубравах, кедровых и березовых рощах, ельниках, борах. А вот на лугах все не так однозначно. Там травы и мхи могут создавать дополнительные уровни, границы между которыми тоже не слишком заметны.

Кроме того, существует понятие «внеярусности», благодаря растениям, которые нельзя причислить ни к одному уровню. Такими являются лианы, эпифиты и паразиты. Первые растут абсолютно в любом направлении, а их высота зависит от опоры, которая окажется рядом. Если поблизости будет дерево, лиана может достигнуть высокого яруса, если опоры не будет вообще, то она будет стелиться по земле, оказавшись на самом нижнем уровне. Похожая ситуация возникает с эпифитами и паразитами, которые обитают на других растениях и размещаются на различных высотах.

ИсточникЧто такое Ярусность в растительном сообществе?

вертикальное (этажное) расслоение растительного сообщества на ярусы. Обусловлена различными потребностями растений в солнечном свете, воде и пище, свойствами корневых систем, особенностями субстрата.

Что такое Ярусность Каково значение ярусного строения сообщества?

В лесной местности растения имеют различную высоту,располагаясь как бы ярусами друг под другом. Такое расположение позволять сосуществовать на одной местности сразу многим видам растений(светолюбивым,тенелюбивым и теневыносливым). Это обеспечивает равномерное распределение солнечного света.

Что такое подземная Ярусность?

Ярусность (этажность)— один из характерных признаков растительного сообщества, заключающийся как бы в поэтажном его разделении как в надземном, так и в подземном пространстве. Надземнаяярусность позволяет лучше использовать свет, а подземная — воду и минеральные вещества.

Что такое надземная Ярусность в биологии?

Смотреть что такое «ЯРУСНОСТЬ НАДЗЕМНАЯ» в других словарях: Ярусность — в фитоценозах, вертикальное расчленение сообществ растений фитоценозов на ярусы, т. . на достаточно четко отграниченные горизонты концентрации деятельных органов растений. Надземная Я. результат отбора видов, способных произрастать… …

Где происходит явление Ярусности?

Ученые называют эти этажи – ярусами, а само явление – ярусностью. Она бывает не только в лесу, но и на лугу и в озере. Самые высокие деревья составляют верхний ярус, под ними находятся кустарники и небольшие деревца, создающие второй ярус.

Почему возникает Ярусность?

Причина ярусного расположения растений заключается в том,что все в природе расположено взаимосвязано. Кустарники и кустарнички расположены в нижнем ярусе,потому что они не нуждаются в большом кол-ве света, для них оптимален влажный климат.

Какое значение для существования любого биогеоценоза имеет Ярусность?

Ярусность позволяет совместно обитающим популяциям разных видов растений оптимально использовать световой поток и не конкурировать между собой. Это обеспечивает устойчивость биоценоза.

Что такое ярусное расположение растений?

Ярусное расположение растений в лесу подразумевает, что различніе растения, в зависимости от того, насколько высокого они роста, занимают в экосистеме леса различные ярусы (в зависимости от высоты). Различают древесный, кустарниковый, травянистый и околоземный ярусы.

Что такое зоны поясность и Ярусность?

Відповідь:Зона- це певний простір, район , тереторія що характеризується спільними ознаками. Поясность-це закономірна заміна природних умоав , природних зон и ландшафтів в горах по мірі зростання абсолютной высоты . Пояснення:вертикальне розшарування рослинного угруповання на яруси.

Какой ярус растительности занимают травы и мхи?

Доступ света к растениям различных ярусов неодинаков. Кроны деревьев первого яруса лучше освещены. От верхних к нижним ярусам освещенность уменьшается, так как растения верхних ярусов задерживают долю солнечных лучей. Мхи и лишайники, занимающие пятый ярус, получают очень малое количество света.

Сколько всего ярусов?

В смешанном лесу всего 5 ярусов: первый – высокие деревья (ель, дуб и др.); второй – низкорослые деревья (рябина); третий – кустарники; четвертый – травы, полукустарники; пятый – травы, мхи. На лугу нету деревьев, т. е нету первого и второго яруса, иногда и третьего.

Какие ярусы бывают?

- ярус A — древостой (ярус деревьев);

- ярус B — подлесок (ярус кустарников);

- ярус C — травяной (ярус травянистых растений);

- ярус D — мохово-лишайниковый ярус.

Сколько ярусов у луга?

На лугу растут только травянистые растения. Они, как и растения леса, образуют несколько ярусов. В первом ярусе растут высокие растения, которые требуют много солнечного света. Во втором ярусе – растения средней высоты, и третьем ярусе — совсем маленькие, стелющиеся растения.

Какое растение цветет первым в лиственных лесах?

Цветение многолетних травянистых растений лиственного леса — третий признак весны. Первыми зацветает печёночница благородная с лазоревыми цветками и медуница лекарственная, затем ветреница дубравная и лютичная, хохлатки, чистяк весенний, первоцвет весенний.

Какие деревья растут в смешанном лесу?

Для смешанных лесов Европы характерны следующие лесообразующие породы — ель, сосна, дуб, клён, липа, ясень, вяз. В Восточной Европе присутствуют вяз, яблоня; в ярко выраженном ярусе кустарников представлены лещина, жимолость, бересклет бородавчатый, калина. В травяном покрове преимущественно широкотравье и папоротники.

Какие травянистые растения растут в лесу?

- Кислица обыкновенная (Oxalis acetosella). .

- Седмичник европейский (Trientalis europaea) — характерное растение елового леса. .

- Майник двулистный (Maianthemum bifolium). .

- Грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia).

Какие растения чаще всего встречаются в лесу?

Здесь повсюду растет дуб и ясень, липа и ольха, лесная яблоня и каштан. В различных лесах есть широкое многообразие кустарников. Это шиповник и лещина, жимолость лесная и рябина, можжевельник и боярышник, малина и бересклет бородавчатый, черемуха и брусника, калина и бузина. Кроме трав, в лесу встречаются цветы.

Какие растения можно встретить в лесу?

- Черника Таёжная ягода, представляет собой небольшие кустарнички. .

- Земляника Встречается почти в любом лесу — сосновом или смешанном, любит полянки. .

- Брусника .

- Клюква .

- Голубика .

- Водяника (Шикша) .

- Шиповник .

- Малина

Какие кусты растут в лесу?

Почти все кустарники, которые встречаются в наших лесах, — растения листопадные. Перечень их довольно велик: лещина, волчье лыко, различные виды жимолости, бересклета, крушины, шиповника и т.

ИсточникЯрус (геоботаника)

Я́рус — элемент вертикальной структуры фитоценоза. Ярусы различаются визуально по неоднородности вертикального распределения фитомассы. Выделяют ярусность надземную и подземную. Благодаря ярусному расположению растений в сообществе наиболее полно используются природные условия (свет, тепло, почва). От принадлежности к определённому ярусу зависит качество жизни, так как экологические условия на разных ярусах неодинаковы.

В лесах ярусы образованы растениями отдельных жизненных форм (по Серебрякову), выделяют следующие ярусы:

- ярус A — древостой (ярус деревьев);

- ярус B — подлесок (ярус кустарников);

- ярус C — травяной (ярус травянистых растений);

- ярус D — мохово-лишайниковый ярус.

Одним из важных показателей яруса деревьев является степень сомкнутости крон. Степень сомкнутости крон — это отношение площади, занятой кронами, к общей площади описываемого участка. Данный показатель оценивается визуально, выражается в десятых долях единицы (или в процентах).

Для травянистых сообществ и травянистого яруса леса одной из характеристик являлется аспект — это внешний вид фитоценоза (его физиономичность, окраска), изменяющийся в соответствии с чередованием фаз развития растений и времени года.

Внешней характеристикой является обилие — это количество особей определенного вида растения в пределах данного растительного покрова пробной площадки. Определение численности особей можно производить путём непосредственного подсчёта или путём использования субъективной глазомерной оценки. Принято для определения обилия использовать пятибальную шкалу немецкого учённого О. Друде.

На некоторых лугах можно также выделить ярусы — высокотравье, среднетравье и низкотравье.

Наличие ярусов не является обязательным признаком фитоценозов и в основном характерно для лесных фитоценозов.

ИсточникЯрусы растительных сообществ

Совместное существование разных видов и жизненных форм в растительном сообществе приводит к их пространственному обособлению. Это выражается в горизонтальном и вертикальном расчленении фитоценоза на отдельные

элементы, каждый из которых играет свою роль в накоплении и преобразовании вещества и энергии.

По вертикали растительное сообщество разделяется на ярусы — горизонтальные слои, толщи, в которых располагаются надземные или подземные части растений определённых жизненных форм. Эта ярусность особенно ярко выражена в лесных фитоцинозах.

Здесь насчитывается обычно пять-шесть ярусов: древесные ярусы, кустарниковый, травяно-кустаричковый, моховой или лишайниковый, подстилка (опад листвы). Наряду с такими разнообразными фитоцинозами, как лесной, сущестуют так называемые малоярусные сообщества — луг, степь, болото — имеют всего по два-три яруса. Растения имеют один тип питания: пищевой рацион практически у всех видов включает раствор минеральных веществ, диоксид углерода и солнечный свет. Тем не менее их экологические ниши дифференцированы.

Существуют растения светолюбивые и теневыносливые; их корневые системы расположены на разной глубине; им требуются различные элементы минерального питания и неодинаковое количество воды; в разное время они цветут и плодоносят; имеют собственных опылителей.

Ярусное строение фитоциноза даёт растениям возможность более полно использовать ресурсы среды. Растения разных ярусов живут в разных условиях, что уменьшает конкуренцию и способствует увеличению видового разнообразия. Чем благоприятнее условия местообитания, тем сложнее ярусность.

Подземная ярусность представляет собой как бы зеркальное отражение надземной: корни наиболее высоких растений (деревьев) проникают глубже всех, корни низких растений (кустарников и трав) располагаются у поверхности почвы или прямо в подстилке. Большая часть корней располагается в верхних слоях почвы.

По горизонтали сообщество также расчленяется на отдельные элементы — микрогруппировки, расположение которых отражает неоднородность условий. Особенно хорошо это можно различить в структуре наземного покрова — в наличии «мозаики» из различных микрогуппировок (например, кочки или куртины трав; светолюбивые травы в «окнах», теневыносливые травы — под деревьями; пятна мхов или голого грунта).Мозаичность, как и ярусность, обусловлена многими факторами, в том числе и влиянием человека, поэтому может служить хорошим признаком нарушений в сообществе. Биоморфологический спектр и пространственная структура сообщества являются показателями имеющегося в данном местообитании разнообразия экологических ниш, богатства и полноты использования сообществом ресурсов среды, а также показателем относительной устойчивости сообщества и степени антропогенного влияния на него.

Любое сообщество можно представить в виде пищевой сети, то есть схемы всех пищевых, или трофических, взаимосвязей между видами данного сообщества. Пищевая сеть обычно состоит из нескольких пищевых цепей, каждая из которых является отдельным каналом, по которому передаются вещество и энергия.

Другие записи

Беззащитные животные и сильные хищники выживают одной стратегией. Они под личиной чужой маски, отождествляя себя либо с растением, почвой, водой или даже с другим животным, проскальзывают перед самых носом…

Во второй половине XX в. перед человечеством встала очень острая и важная проблема защиты окружающей среды от вредных отходов промышленности, сельского хозяйства, автотранспорта, поскольку загрязненные…

Мы многое не умеем или не можем делать в одиночку — достаточно вспомнить пустой холодильник или гору белья во время отсутствия жены, чтобы понять, что одинокое существование не дает возможности полностью…

Какое значение в жизни животных имеет окраска? Без преувеличения можно сказать — огромное. Когда речь идет о криптической окраске (иногда ее называют маскирующей), или расчленяющей (делающей животное…

выступающие — Молодые ученые-экологии А.Е.Александров и др. «Вопросы охраны окружающей среды на заводах товарного бетона». Для снижения отрицательного воздействия на экологическую обстановку города разработан…

к задачам из плаката

«Выбери свой университет»

в школах Москвы