Монументальная живопись – это разновидность монументального искусства. На современном этапе она тесно связана с архитектурой. Это роспись, наносимая непосредственно на стены, своды, полы, потолки, окна и т. д. Она может являться либо доминантой архитектурного памятника, либо его украшением.

Вместе с тем это самая древняя разновидность живописи. Она известна еще со времен палеолита. Наскальные рисунки, росписи в пещерах, созданные первобытными людьми, сохранились практически на всех континентах. Эти памятники являются очень ценным, а иногда и единственным источником информации об особенностях культур разных исторических эпох.

Виды монументальной живописи

В зависимости от способа получения изображения монументальную живопись принято делить на 4 основных вида.

| Техника | Описание | Пример |

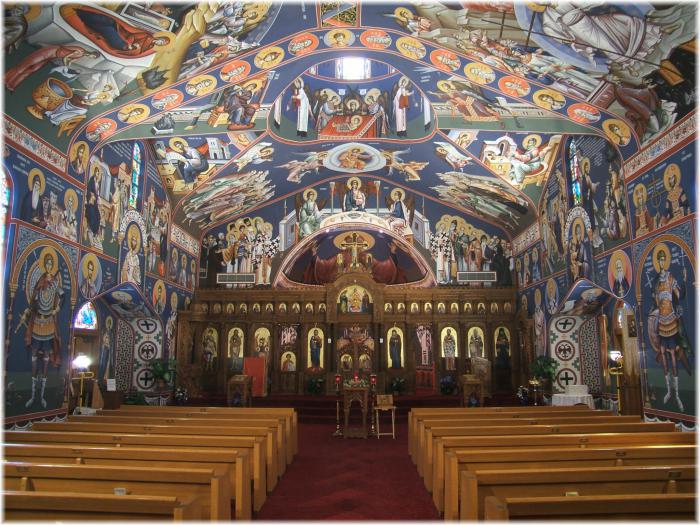

| Фреска | Изображение создается на сырой штукатурке красками из разведенного в воде порошкового пигмента. На высохшей штукатурке образуется кальциевая пленка, которая защищает рисунок. | Настенные росписи православных соборов. |

| Живопись темперой | Изображение наносится на сырую штукатурку красками из растительного пигмента, разведенными в яйце или масле. | Настенные росписи православных соборов. |

| Мозаика | Изображение выкладывается из разноцветных кусочков смальты (непрозрачного стекла) или камня. | Большой популярностью пользовалась в советское время: для украшения станций метро, ДК. |

| Витраж | Изображение состоит из кусочков разноцветного стекла, соединенных свинцовыми спайками. Готовый рисунок помещается в оконный проем. | В убранстве средневековых готических соборов. |

Стены

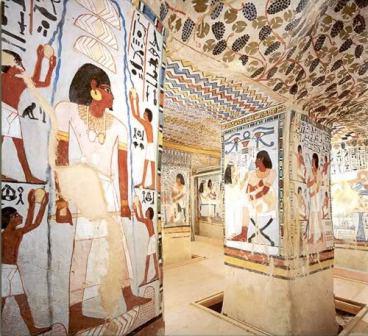

Памятники монументальной живописи Древнего Египта

Первые памятники монументальной архитектуры были построены в эпоху Древнего Египта. Это пирамиды с заупокойными храмами и гробницами для фараонов. Некоторые из них сохранились до наших дней. Монументальная живопись, украшающая внутренне пространство пирамид, является бесценным источником информации о культуре египетской цивилизации, социальном и государственном устройстве, особенностях быта и ремеслах египтян.

Важно заметить, что пирамиды возводились с целью увековечить подвиги фараонов, которым предстояло упокоиться в них. Поэтому в настенных росписях важное место отводилось самому усопшему, его заслугам и связям с богами.

Здесь представлены особенности быта разных слоев населения: тяжелый труд рабов, крестьян, ремесленников и роскошь правящей элиты. Там можно найти изображения сельскохозяйственных работ, охоты, рыбалки, а также картины господских праздников с обилием яств и развлечений.

Монументальное искусство в эпоху античности

Со времен ранней античности такая роспись являлась самым распространенным способом украшения каменных построек. К сожалению, древнегреческие образцы практически не сохранились. Но те, что уцелели, — в основном мозаики, позволяют составить общее представление. В них нашла отражение характерная для эллинистической культуры пластичность.

Как украсить стены более 100 ИДЕЙ | Оформление стен дома

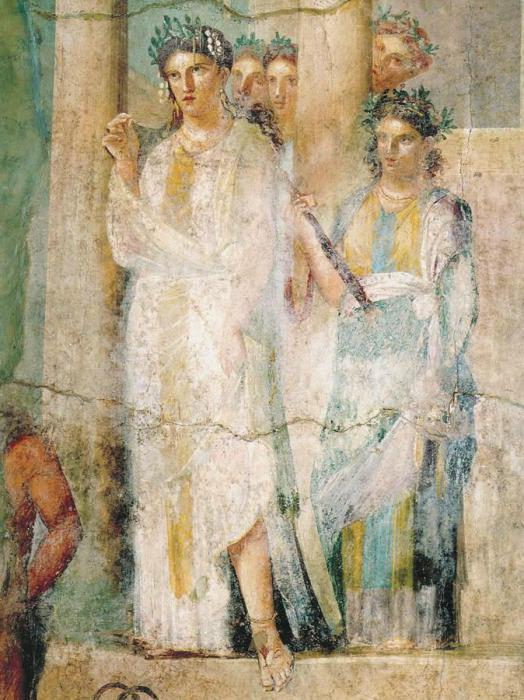

В культуре Древнего Рима монументально-декоративная живопись получила широкое распространение, причем не только при постройке культовых сооружений, но и в оформлении жилых построек. В I веке произошло знаменитое извержение Везувия, стершее с лица земли римский город Помпеи. Вулканический пепел засыпал дома и помог сохранить в целости большое количество уникальных росписей, некоторые из который сейчас выставлены в музее Неаполя.

Фреска и мозаика активно использовались в искусстве Византии. Это, в свою очередь, оказало значительное влияние на становление древнерусского искусства.

Расцвет монументальной живописи в Европе

В период Средневековья в Европе строилось большое количество религиозных сооружений, внутреннее убранство которых до сих пор поражает воображение. Мастера того времени достигли невероятного уровня в искусстве изготовления витражей.

В эпоху Возрождения вновь в центре внимания оказалась монументальная живопись. Фреска стала пользоваться невероятной популярностью. Сохранилось много грандиозных по размеру и технике исполнения образцов.

Монументальное искусство Востока

Больших высот достигла монументальная живопись в азиатских странах, в первую очередь в Китае, Индии, Японии. Отличные от европейских мировоззрение и религии, философское и эмоциональное отношение к природе нашли отражение в этом виде искусства.

Мастера Востока украшали храмы и жилые строения изображениями природы, фантастическими пейзажами. Создание цветных картин сочеталось с искусством художественной резьбы и инкрустации.

На Востоке станковая и монументальная живопись всегда развивались в тесном контакте. В оформлении интерьеров широко применялись расписные ширмы и свитки.

Монументальная живопись в наши дни

В настоящее время монументальные виды живописи продолжают активно использоваться при оформлении интерьеров и экстерьеров зданий. С точки зрения сюжетов и техник исполнения, наблюдается активное смешение стилей, возврат к образцам предыдущих эпох и новое их осмысление.

Еще одной тенденцией является освоение новых материалов и техник изготовления мозаик и витражей. Фреска, очень сложная и трудоемка техника, возвращается в несколько измененном варианте – живопись по сухой штукатурке, которая называется «а секко». Эта техника позволяет создать изображения, более стойкие к атмосфере крупных промышленных городов.

Монументальное искусство прошло долгий путь становления, развиваясь вместе с человечеством на протяжении нескольких тысяч лет. По всей вероятности, оно будет жить и дальше, по крайней мере до тех пор, пока в нас сохраняется чувство прекрасного и потребность украшать все, с чем мы взаимодействуем в процессе своей жизнедеятельности.

Источник: www.syl.ru

Сотворение Адама

Этот шедевр внутри шедевра стал одним из символов всего западноевропейского искусства. Джорджо Вазари описывал Адама как фигуру, «чьи тело и поза, в которой оно находится, кажутся созданными самим Творцом, а не кистью простого смертного».

Прекрасно сложенный Адам ещё остаётся неподвижным, лишённым жизненной энергии, а в небе, приближаясь к Адаму, парит в окружении ангелов величественная фигура Бога-Отца. Рука Адама безвольно лежит на колене. Творец протягивает длань, чтобы вдохнуть в своё создание искру божественного Духа, и почти касается своим вытянутым пальцем Адама. Именно «почти».

Между пальцами Адама и Бога сохраняется крохотный промежуток, придающий картине невероятное напряжение. Возникающий при этом зрительный эффект можно сравнить с электрическим разрядом. Нам кажется, что божественная энергия вот-вот «пробьёт» сквозь воздух, наполнив собой тело первого человека.

«Сотворение Адама» представляет собой часть росписи свода Сикстинской капеллы. Вся работа (при минимальном участии помощников) продлилась немногим более двух лет, уместившись в промежутке между 1508 и 1512 годами.

Когда Микеланджело получил от папы Юлия II заказ на фреску для Сикстинской капеллы, её свод своим оформлением ничем не отличался от сводов большинства тогдашних церквей. Он был просто усыпан блестящими крапинками звёзд на синем фоне. Юлий II предлагал написать между арками фигуры двенадцати апостолов, а сам потолок покрыть «подходящим орнаментом». Но Микеланджело поступил по-своему.

Искусство росписи потолков известно с древних времен, но постепенно оно оказалось забыто. Интерес к нему возродился только в конце XV века. Первую такую роспись создал в Мантуе Андреа Мантенья, как бы разомкнув внутреннее пространство помещения. Для этого он использовал перспективу «sotto in su» (смотреть снизу вверх), при которой все фигуры парят в пространстве над зрителем.

Сикстинская капелла расписана способом «буон фреско». Последовательность действий тут такова — на поверхность вначале переносится рисунок, а в дальнейшем он покрывается краской, нанесённой непосредственно по влажной штукатурке. Прежде чем наносить краску, к влажной штукатурке прикладывали картоны (полноразмерные рисунки), переводя таким образом изображение на рабочую поверхность. Картон либо прокаливали по контурам рисунка, чтобы затем соединить полученные точки темным мелом, либо обводили контуры рисунка стило.

Границы участков

При создании огромной фрески каждый день добавлялся новый участок свежей штукатурки, на которой нужно было писать «по влажному». Так появлялись тонкие, чуть заметные границы, отделявшие участки нанесённой в разное время штукатурки (таких участков в «Сотворении Адама» — шестнадцать). Подобная граница, в частности, идёт вдоль контура шеи Адама.

Динамика

Рука ещё не пробудившегося к жизни Адама безвольно опущена, и к ней приближается перст Творца. Если бы пальцы уже соприкоснулись, картина оказалась бы статичной и утратившей внутреннее (драматургическое) напряжение.

Бог-Творец

Бог-Творец написан в профиль, с развевающимися седыми волосами и бородой. Обращённый вперед взгляд Творца как бы усилен множественным эхом, которое создают ангельские взгляды, направленные в ту же сторону. Рука Бога изображена обнажённой — так Бог-Творец предстал в европейской живописи впервые. Подобная трактовка мотивируется библейским: «Кому открыта рука Господа?» Сами эти слова относятся к Христу, предтечей которого был не познавший грех Адам.

Восстановленный цвет

Ноги Бога-Творца отчётливо выписаны на заново отреставрированном палево-голубом фоне неба. До последней реставрации всё богатство созданных Микеланджело оттенков цвета скрывала въевшаяся за столетия грязь.

Жёлуди и дубовые листья

У бедра Адама мы видим руку одного из обнажённых юношей, сидящих по углам потолочных панелей. Рука держит рог изобилия с дубовыми листьями и желудями. Этот рог, являясь устойчивым мотивом всего свода капеллы, обыгрывает фамилию папы Юлия II, в переводе с итальянского означающую «дуб».

Идеальный человек

Тело Адама, обратившего свой взор к Творцу, безупречно. Физическая красота тут является знаком духовного совершенства первого человека, созданного по образу и подобию Божьему и ещё не познавшего греха. Образ такого Адама отчётливо перекликается с образом Христа.

Источник: legacy-time.ru

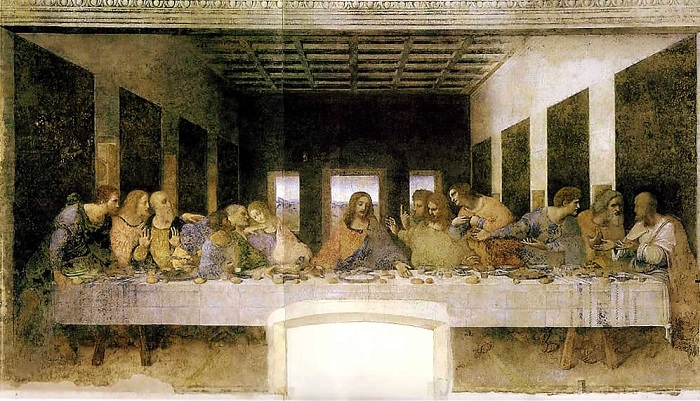

Секреты фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечеря»

Тайная вечеря.

Леонардо да Винчи – самая загадочная и неизученная личность прошлых лет. Кто-то приписывает ему божий дар и причисляет к лику святых, кто-то, напротив, считает его безбожником, продавшим душу дьяволу. Но гений великого итальянца неоспорим, поскольку все, к чему когда-либо прикасалась рука великого живописца и инженера, моментально наполнялось скрытым смыслом. Сегодня мы поговорим о знаменитом произведении «Тайная вечеря» и множествах секретов, которое оно скрывает.

Месторасположение и история создания:

Церковь Санта-Мария-делле-Грацие.

Знаменитая фреска находится в церкви Санта-Мария-делле-Грацие , расположенной на одноименной площади Милана. А точнее – на одной из стен трапезной. Как утверждают историки, художник специально изобразил на картине точно такие же стол и посуду, какие были на тот момент в церкви. Этим он пытался показать, что Иисус и Иуда (добро и зло) гораздо ближе к людям, чем кажется.

Заказ на написание произведения живописец получил от своего патрона — миланского герцога Людовико Сфорца в 1495 году. Правитель славился распутной жизнью и с юных лет был окружен юными вакханками.

Ситуацию нисколько не меняло наличие у герцога прекрасной и скромной жены Беатриче д’Эсте , которая искренне любила супруга и в силу своего кроткого нрава не могла перечить его образу жизни. Надо признать, что Людовико Сфорца искренне почитал свою жену и был по-своему к ней привязан. Но истинную силу любви распутный герцог ощутил только в момент скоропостижной кончины своей супруги. Скорбь мужчины была столь велика, что он на 15 дней не покидал своей комнаты. А когда вышел, то первым делом заказал Леонардо да Винчи фреску, о которой некогда просила его покойная супруга, и навсегда прекратил все развлечения при дворе.

Тайная вечеря в трапезной.

Произведение было выполнено в 1498 году. Его размеры составили 880 на 460 см. Многие ценители творчества художника сошлись во мнении, что лучше всего «Тайную вечерю» можно рассмотреть, если отойти на 9 метров в сторону и приподняться 3,5 метров вверх. Тем более что посмотреть есть на что. Уже при жизни автора фреска считалась его лучшим произведением.

Хотя, назвать картину фреской было бы неправильным. Дело в том, что Леонардо да Винчи писал произведение не на мокрой штукатурке, а на сухой, чтобы иметь возможность редактировать ее несколько раз. Для этого художник нанес на стену толстый слой яичной темпры, которая впоследствии сослужила дурную службу, начав разрушаться всего через 20 лет после написания картины. Но об этом чуть позже.

Идея произведения:

Эскиз Тайной вечери.

«Тайная вечеря» изображает последний пасхальный ужин Иисуса Христа с учениками-апостолами, состоявшийся в Иерусалиме накануне его ареста римлянами. Согласно писанию, Иисус сказал во время трапезы, что один из апостолов предаст его. Леонардо да Винчи постарался изобразить реакцию каждого из учеников на пророческую фразу Учителя.

Для этого он ходил по городу, говорил с простыми людьми, смешил их, расстраивал, обнадеживал. А сам при этом наблюдал за эмоциями на лицах. Целью автора было отображение знаменитого ужина с чисто человеческой точки зрения. Именно поэтому он изобразил всех присутствующих в ряд и никому не пририсовал нимба над головой (как это любили делать другие художники).

Интересные факты:

Вот мы и дошли до самой интересной части статьи: секретов и особенностей, скрытых в произведении великого автора.

Иисус на фреске Тайная вечеря.

1. Как утверждают историки, сложнее всего Леонардо да Винчи далось написание двух персонажей: Иисуса и Иуды. Художник старался сделать их воплощением добра и зла, поэтому долго не мог найти подходящих моделей. Однажды итальянец увидел в церковном хоре юного певчего – настолько одухотворенного и чистого, что сомнений не осталось: вот он – прототип Иисуса для его «Тайной вечери» . Но, несмотря на то, что образ Учителя был написан, Леонардо да Винчи еще долго корректировал его, считая недостаточно совершенным.

Последним ненаписанным персонажем на картине оставался Иуда. Художник часами бродил по самым злачным местам, выискивая среди опустившихся людей модель для написания. И вот почти через 3 года ему повезло. В канаве валялся абсолютно опустившийся тип в состоянии сильного алкогольного опьянения. Художник приказал привести его в мастерскую.

Мужчина почти не держался на ногах и не соображал, куда он попал. Однако, уже после того, как образ Иуды был написан, пьяница подошел к картине и признался, что уже видел ее раньше. На недоумение автора человек ответил, что три года назад он был совсем другим, вел правильный образ жизни и пел в церковном хоре.

Именно тогда к нему подошел какой-то художник с предложением написать с него Христа. Так, согласно мнению историков, Иисус и Иуда были списаны с одного и того же человека в разные периоды его жизни. Это еще раз подчеркивает тот факт, что добро и зло идут так близко, что иногда грань между ними неощутима.

Кстати, во время работы Леонардо да Винчи отвлекал настоятель монастыря, который постоянно торопил художника и утверждал, что тот должен сутками писать картину, а не стоять перед ней в раздумьях. Однажды живописец не выдержал и пообещал настоятелю списать с него Иуду, если тот не перестанет вмешиваться в творческий процесс.

Иисус и Мария Магдалина.

2. Самым обсуждаемым секретом фрески является фигура ученика, расположившегося по правую руку от Христа. Считается, что это не кто иной, как Мария Магдалина и ее месторасположение указывает на тот факт, что она была не любовницей Иисуса, как это принято считать, а его законной женой. Этот факт подтверждает буква «М», которую образуют контуры тел пары.

Якобы она означает слово «Matrimonio», которое в переводе означает «брак». Некоторые историки спорят с этим утверждением и настаивают, что на картине проглядывается подпись Леонардо да Винчи — буква «V». В пользу первого утверждения выступает упоминание о том, что Мария Магдалина омывала ноги Христу и вытирала их своими волосами. Согласно традициям, сделать это могла только законная жена. Более того, считается, что женщина на момент казни мужа была беременной и родила впоследствии дочь Сару, которая положила начало династии Меровингов.

3. Некоторые ученые утверждают, что необычное расположение учеников на картине не случайно. Дескать, Леонардо да Винчи разместил людей по… знакам зодиака. Согласно этой легенде, Иисус был козерогом, а его возлюбленная Мария Магдалина – девой.

Мария Магдалина.

4. Нельзя не упомянуть тот факт, что во время бомбежки во время Второй мировой войны снаряд, попавший в здание церкви, разрушил почти все, кроме стены, на которой была изображена фреска. Хотя, сами люди не только не берегли произведение, но и поступали с ним поистине варварски. В 1500 году потоп в церкви нанес картине непоправимый ущерб.

Но вместо того, чтобы отреставрировать шедевр, монахи в 1566 году проделали в стене с изображением «Тайной вечери» дверь, которая «отрезала» ноги персонажам. Чуть позже над головой Спасителя повесили миланский герб. А в конце 17 века из трапезной и вовсе сделали конюшню.

И без того полуразрушенная фреска покрылась навозом, а французы соревновались друг с другом: кто попадет кирпичом в голову одного из апостолов. Однако были у «Тайной вечери» и поклонники. Французский король Франциск I настолько был впечатлен произведением, что всерьез задумывался над тем, как перевезти его к себе домой.

Фреска Тайная вечеря.

5. Не менее интересны размышления историков о еде, изображенной на столе. К примеру, возле Иуды Леонардо да Винчи изобразил опрокинутую солонку (которая во все времена считалась плохой приметой), а также пустую тарелку. Но самым большим предметом для споров до сих пор является рыба на картине.

Современники до сих пор не могут сойтись во мнении, что нарисовано на фреске — сельдь или угорь. Ученые считают, что эта неоднозначность не случайна. Художник специально зашифровал в картине скрытый смысл. Дело в том, что по-итальянски «угорь» произносится как «аринга». Добавляем еще одну букву, получаем совсем другое слово – «арринга» (наставление).

В то же время слово «сельдь» произносится в северной Италии как «ренга», что означает в переводе «тот, кто отрицает религию». Для атеиста художника ближе второе толкование.

Как видите, в одной-единственной картине скрыто множество тайн и недосказанностей, над раскрытием которых борется не одно поколение. Многие из них так и останутся неразгаданными. А современникам останется лишь строить догадки и повторять шедевр великого итальянца в красках, мраморе, песке, стараясь продлить жизнь фрески.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник: kulturologia.ru