Стержневая корневая система

- Стержневая корневая система — корневая система, у которой хорошо развит главный корень по сравнению с боковыми корнями. Главный корень имеет форму стержня, отсюда и пошло название для такой корневой системы — стержневая.

Главный корень может проникать на значительную глубину, поэтому стержневая корневая система характерна для растений, которые находятся в почвах, где залегают глубокие грунтовые воды (например, в песчаных почвах).

Связанные понятия

Мочковатая корневая система — корневая система, представленная в основном придаточными корнями, у которой не выделяется главный корень.

Веламен (лат. velamen) — губчатая, обычно многослойная, гигроскопичная мёртвая ткань, покрывающая воздушные корни большинства эпифитных растений.

Междоузлие (лат. internodium) — участок стебля или побега между двумя смежными узлами, так называемыми — местами прикрепления листьев.

У́зел (лат. nodus) — участок оси побега растений (стебля), на котором образуются боковые органы (ветви, листья, почки, придаточные корни и другие). Участок между двумя соседними узлами называется междоузлием.

КЛЕВЕР

Упоминания в литературе

1. По форме корневые системы делят на стержневые и мочковатые. Стержневой называют корневую систему, у которой хорошо развит главный корень, а придаточные и боковые занимают подчиненное положение (одуванчик лекарственный, клевер горный, лопух большой).

Если у растения преобладают придаточные корни, а главный развит слабо или вовсе отсутствует, корневую систему называют мочковатой. Она свойственна злакам, луку репчатому, подорожнику большому, лютику едкому. В процессе жизни растения возможна смена стержневой корневой системы на мочковатую. Иногда выделяют «вторично-стержневую» корневую систему.

У растений может сформироваться корневая система, сходная со стержневой, где господствующее положение занимает придаточный по происхождению корень – «вторичный стержневой корень». Нередко выделяют бахромчатую корневую систему. Она характерна для растений образующих длинные корневища (вороний глаз четырехлистный, копытень европейский, колокольчик персиколистный): от их узлов отходят небольшие «мочки» придаточных корней.

Диаметр горшка и его высота приблизительно совпадают. Если растение имеет поверхностную корневую систему, то для него более подойдет емкость мелкая и широкая (высота должна составлять 3/4 либо 1/2 от диаметра). Для растений с развитой или стержневой корневой системой необходим более глубокий и объемный горшок. Размер посуды должен соответствовать величине растения и меняться по мере роста последнего.

Связанные понятия (продолжение)

Клопо́вник му́сорный, также воню́чник, ве́ничник (лат. Lepídium ruderále) — как правило, однолетнее травянистое растение, вид рода Клоповник (Lepidium) семейства Крестоцветные (Cruciferae).

Эмерге́нцы (нем. emergenz — появление, от лат. emergо — появляюсь, выхожу) — особые выросты на поверхности эпидермиса растений, в формировании которых, кроме кожицы, принимают участие и лежащие под ней клетки.

➤ Какие деревья нельзя сажать рядом с домом ➤ Нельзя садить возле дома ➤ Вредные деревья ➤

Вя́жечка гла́дкая, или Вяжечка го́лая, или Ба́шенница гладкая (лат. Túrritis glábra) — один из трёх видов (по другим источникам, единственный) рода Вяжечка (Turritis) семейства Капустные (Brassicaceae).

Соломина (лат. culmus) — тип стебля, характерный для злаковых растений. Обычно такой стебель имеет цилиндрическую форму, часто внутри полый, в местах прикрепления листьев может образовывать вздутия. В большинстве случаев в строении соломины хорошо выделяются узлы и междоузлия. Некоторые злаки имеют сплошные стебли, как например Кукуруза (Zea).

Проводящие пучки и механическая ткань расположены по периферии соломины, что обеспечивает её высокую прочность на изгиб. Стебли некоторых злаковых, являющиеся.

Филлокладии (от греч. φύλλων — лист и κλάδος — ветвь, побег) — видоизменённые побеги растений, у которых стебли приобретают листовидную форму и выполняют функцию фотосинтеза, а листья редуцированы и представлены чешуйками, расположенными по краям или на поверхности филлокладия. В пазухах этих чешуевидных листьев развиваются соцветия или одиночные цветки. Одни морфологи растений относят к филлокладиям только плоские листоподобные побеги, быстро заканчивающие свой рост, а долго растущие называются.

Жеру́шник, также жеру́ха (лат. Roríppa) — род цветковых растений, относящийся к семейству Крестоцветные, или Капустные (Cruciferae).

Каулифлория (от греч. καυλός «стебель, ствол» и лат. flos, floris «цветок») — развитие у деревьев цветов, а затем и плодов непосредственно на стволе и толстых ветвях. Цветы развиваются из спящих почек. Для развития плодов на толстых ветвях применяется и особый термин — рамифлория (от лат. ramus «ветвь»).

Ресупинация — (перекручивание, закручивание) (англ. resupination) — ботанический термин, производное от (лат. supinare) означает «поворачивать вокруг горизонтальной оси», «переворачивать», «опрокидывать» например повернуть руку ладонью вверх.

Геофиты (от др.-греч. γῆ — Земля, почва + φυτóν — растение; буквально «подземное растение») — жизненная форма растений, почки возобновления и окончания побегов у которых переносят неблагоприятный период в почве. К неблагоприятным условиям относятся, как засуха, так и мороз. Геофиты обычно имеют запас питательных веществ. В системе жизненных форм по К. Раункиеру геофиты, наряду с гелофитами и гидрофитами, переносящими неблагоприятный период в воде, относятся к криптофитам.

Корневые отпрыски — придаточные почки, образующиеся в перицикле корня, развивающиеся в придаточные побеги. У основания придаточных побегов формируются собственные корни. Корневые отпрыски широко используются в садоводстве как один из способов вегетативного размножения. Xарактерны для таких растений, как осина, тополь, сирень, барбарис, вишня, слива.

Черноголо́вка обыкнове́нная (лат. Prunélla vulgáris) — растение семейства Яснотковые (Lamiaceae), типовой вид рода Черноголовка. В ряде источников упоминается как горловинка, или горлянка.

Столо́н (лат. Stolónis) — относительно быстро отмирающий вытянутый боковой побег растения с удлинёнными междоузлиями, недоразвитыми листьями и пазушными почками, на котором развиваются укороченные побеги: клубни картофеля (Solanum tuberosum), топинамбура (Helianthus tuberosus), луковицы тюльпана (Tulipa), розеточные побеги.

Повили́ка европе́йская (лат. Cuscúta europaéa) — однолетнее паразитическое растение; вид рода Повилика семейства Вьюнковые. Карантинный сорняк.

Эльсго́льция ресни́тчатая, или Эльшо́льция реснитчатая (лат. Elshóltzia ciliáta) — вид однолетних травянистых растений рода Эльсгольция (Elsholtzia) семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Лук кру́глый (лат. Állium rotúndum) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae).

Однодо́мность (др.-греч. μόνος — один, в одиночку и др.-греч. οἰκία — дом) — один из способов современных высших растений избегать самоопыления в пользу более прогрессивного перекрёстного опыления, при котором в пределах одной особи (или «в одном доме») развиваются не только гермафродитные (обоеполые цветки, обладающие одновременно пестиками и тычинками), но и раздельнополые: пестичные (женские) и тычиночные (мужские) цветки.

Нефроле́пис (лат. Nephrolépis) — род папоротников монотипного семейства Nephrolepidaceae, но в некоторых классификациях включается в семейства Ломариопсисовые или Даваллиевые.

Монокарпи́ческие расте́ния — растения, которые размножаются (цветут или плодоносят) только один раз в течение жизни. В ботанике для монокарпических растений также используются фактически синонимичные термины «одноплодные растения», или монока́рпики (от др.-греч. μόνος — один, единственный и καρπός — плод) — растения, дающие плоды один раз, и «гапакса́нтные растения» (англ. hapaxanthic plants) — растения, цветущие один раз.

Турио́ны (от лат. turio — «поросль») — специализированные зимующие почки, образуемые водными растениями, особенно представителями родов Рдест (Potamogeton), Уруть (Myriophyllum), Альдрованда (Aldrovanda) и Пузырчатка (Utricularia). Турионы появляются в ответ на неблагоприятные условия, например, уменьшение продолжительности светового дня или понижение температуры. Они образуются из модифицированного апекса и нередко содержат большое количество крахмала и сахаров, что позволяет им выступать как запасающий.

Сверби́га восто́чная (лат. Búnias orientális) — многолетнее (реже двулетнее) травянистое растение, вид рода Свербига (Bunias) семейства Капустные, или Крестоцветные (Brassicaceae). Крупное растение высотой до метра и более, с копьевидно-стреловидными в основании нижними листьями, собранными в верхушечную метёлку ярко-жёлтыми цветками и покрытыми тёмными бородавочками стеблями и плодами.

Хво́йник хвощёвый, или Эфе́дра хвощёвая, или Эфедра го́рная (лат. Ephédra equisetína) — вид кустарников рода Хвойник (Ephedra) монотипного семейства Хво́йниковые, или Эфедровые (Ephedraceae).

Бальзами́новые (лат. Balsamináceae) — семейство однолетних и многолетних травянистых растений, реже полукустарников, порядка Верескоцветные.

Клубнелу́ковица (лат. bulbotūber) — подземный укороченный видоизменённый побег; сильно утолщённая подземная часть стебля, в которой находятся питательные вещества (в этом состоит отличие клубнелуковицы от настоящей луковицы, у которой питательные вещества накапливаются в чешуях). На вершине находится одна или две точки роста. С нижней стороны у клубнелуковицы отрастают придаточные корни. Поверхность клубнелуковицы может быть покрыта гладкой или волокнистой оболочкой из плёнчатых чешуй, которые являются.

Эвкалипт кровяно-дисковый (лат. Eucalyptus haemastoma) — вечнозелёное дерево, вид рода Эвкалипт (Eucalyptus) семейства Миртовые (Myrtaceae).

Очи́ток обыкнове́нный, также зáячья капýста, очиток скрипýн (лат. Sédum teléphium) — многолетнее травянистое суккулентное растение, вид рода Очиток (Sedum) семейства Толстянковые (Crassulaceae). Иногда этот вид относят к роду Очитник (Hylotelephium), в этом случае его правильное научное название — Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba.

Полеви́ца соба́чья (лат. Agróstis canína) — широко распространённое травянистое растение, типовой вид рода Полевица семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae).

Выводковая почка — у цветковых растений и папоротников — специализированные почки, которые опадают с взрослого растения и дают начало новым растениям.

Буха́рник мя́гкий (лат. Hólcus móllis) — вид цветковых растений рода Бухарник (Holcus) семейства Злаки (Poaceae).

Яру́тка полева́я (лат. Thláspi arvénse) — однолетнее травянистое растение, вид рода Ярутка (Thlaspi) семейства Капустные (Brassicaceae).

Гиацинтоидес испанский (лат. Hyacinthoides hispanica) — вид многолетних луковичных травянистых растений семейства Спаржевые (Asparagaceae).

Досковидные корни — разновидность ребристой закомелистости. Представляют собой боковые корни, проходящие у самой поверхности почвы или над ней, образующие треугольные вертикальные выросты, примыкающие к стволу. Характерны для крупных деревьев тропического дождевого леса.

Шипо́вник многоцветко́вый, или ро́за многоцветко́вая (лат. Rósa multiflora) — вид листопадных растений, относящихся к роду Шиповник (лат. Rósa) семейства Розовые.

Кле́вер го́рный, или Белоголо́вка (лат. Trifolium montanum) — многолетнее травянистое растение, вид рода Клевер (Trifolium) трибы Клеверные (Trifolieae) подсемейства Мотыльковых (Faboideae) семейства Бобовых (Fabaceae).

Миртиллокактус (лат. Myrtillocactus) — род многолетних суккулентных растений семейства Кактусовые (Cactaceae). Род объединяет четыре вида вытянутых сильно ветвящихся кактусов. Некоторые виды — популярные комнатные растения.

Ятры́шник обезья́ний (лат. Órchis simia) — многолетнее травянистое растение рода Ятрышник (Orchis) семейства Орхидные (Orchidaceae).

Толстя́нка (лат. Crássula) — род суккулентных растений семейства Толстянковые. Включает в себя от 300 до 350 видов, из которых более двухсот произрастают в Южной Африке; значительное число видов распространено в Тропической Африке и на Мадагаскаре, несколько видов встречается на юге Аравии. Растения этого рода распространены очень широко, но преимущественно в Южном полушарии.

Вивипария (от лат. vivus — живой и pario — рожаю) — прорастание семян в ещё не зрелых плодах, не утративших физиологическую связь с материнским растением. Превращение цветков в луковички и клубеньки тоже называют вивипарией. Характерна для мангровых растений.

Анемохория (от греч. άνεμος — ветер и χωρέω — иду, распространяюсь) — распространение диаспор (плодов, семян, спор и других зачатков растений) воздушными течениями. Является приспособительным признаком семян и плодов.

Кле́вер схо́дный (лат. Trifolium ambiguum) — многолетнее травянистое растение, вид рода Клевер (Trifolium) трибы Клеверные (Trifolieae) подсемейства Мотыльковых (Faboideae) семейства Бобовых (Fabaceae).

Клейстога́мия — способ самоопыления, при котором опыление происходит в закрытых, никогда не открывающихся цветках, тем не менее, завязываются плоды и семена.

Бу́тень (лат. Chaerophýllum) — род дву- или многолетних травянистых растений семейства Зонтичные (Apiaceae). Ареал рода — регионы с умеренным климатом Евразии и Северной Америки.

Луносемя́нник дау́рский или амурский плющ (лат. Menispérmum daúricum) — листопадная вьющаяся лиана, вид рода Луносемянник (Menispermum) семейства Луносемянниковые (Menispermaceae).

ИсточникСтержневая корневая система

Прежде, чем разбирать виды корневых систем у растений, их особенности, функции, то, каким растениям они свойственны, нужно в первую очередь разобраться в том, что же на самом деле такое корень. Корнем называется подземный орган любых сухопутных растений, от травы до деревьев, от обыкновенного одуванчика или подорожника до фикуса или бамбука. И без корня ни одно растение не может существовать. Причин тому несколько.

Во-первых, корни позволяют растениям питаться, поглощать воду и жизненно важные микроэлементы из почвы, доставляя их к надземной части растения, то есть, к стеблю и листьям (а также к цветкам, если таковые имеются), а у ряда растений в корнях накапливаются запасы этих элементов и минеральных солей, что чрезвычайно необходимо и для простого существования, и для роста и развития. Во-вторых, благодаря корню растение может закрепиться в почвенном или любом другом субстрате, и держаться на этом месте весь свой жизненный цикл, причём за счёт надёжного сцепления растение может пережить самые неблагоприятные условия.

К тому же, корни могут позволять растениям дотянуться до глубоких почвенных слоёв, где может содержаться вода, чтобы выживать в засушливые периоды. Ещё корни могут синтезировать жизненно важные для растения вещества, осуществлять размножение, но не половое, а вегетативное, вступать в симбиоз с другими живыми существами — от микроорганизмов и грибов до корней других растений. Но ни один корень ни у одного растения не способен осуществлять то, на что способны надземные побеги и их части. Речь идёт о фотосинтезе. У корней по понятным причинам отсутствуют хлоропласты, но корням фотосинтез осуществлять и не нужно, это дело для надземной части растений.

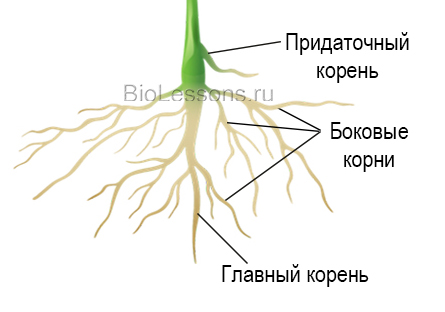

Существует несколько классификаций растительных корней. Сами по себе корни делятся на главный, боковой и придаточный. Главным корнем называется наиболее выделяющийся на фоне других корень, и он отвечает за закрепление растения в почве, а также копит и содержит в себе необходимые микроэлементы и полезные соли.

Этот корень, как и боковые, всегда развивается исключительно под землёй. Что же касается придаточных корней, то они могут вырасти и в почве, и даже над поверхностью почвы, и в отличие от главных корней, они вырастают не из зародышевых корешков, а прямо из побега, в том числе и надземной его части. С боковыми корнями всё проще, ведь они могут отрастать как от главного корня, так и от придаточных корней.

Также выделяют ряд видоизменений корней наподобие корнеплода (о нём, причём непосредственно связанном со стержневой системой, подробнее будет рассказано позже), корнеклубней (корневых шишек), корней-зацепок, ходульных корней, досковидных корней, воздушных (дыхательных) корней, столбовидных корней (корней-подпорок), микоризы и бактериальных клубеньков. Многие из этих видоизменений характерны для конкретных видов растений, так, ходульными и воздушными корнями могут похвастать мангровые деревья. А микоризой называют симбиоз растительных корней с грибными гифами (они могут выполнять функции, схожие с функциями корней у растений).

Ещё одна классификация связана уже с системами корней. В растительном мире корневых систем выделяют преимущественно две: мочковатую и стержневую, а ещё (в отдельных случаях) смешанную. Мочковатую корневую систему формируют придаточные корни (но также и боковые), главный корень в такой системе или поначалу развивается, но через некоторый отрезок времени отмирает, или изначально недоразвит.

У стержневой же системы главный корень, наоборот, развит в высшей степени и прекрасно заметен на фоне остальных (преимущественно боковых) корней. Ведь главный корень вытягивается на дециметры и метры вглубь грунта, и для растения он становится стержнем, что крепко и надёжно держит его в земле. Интересно, что у растений со стержневым типом могут встречаться и придаточные корни, но они играют роль именно вспомогательных придатков малого размера.

Признаки стержневой корневой системы

Одним из основных признаков наличия у растения именно стержневой системы является среда обитания. Растения с такой системой корней могут обитать в засушливых местах. Вообще, немало видов, семейств и целых классов растений, коим свойственна именно стержневой тип, произрастает в разных климатических поясах. Но по некоторым причинам (подробнее о них — далее) именно для засушливых условий больше всего подходит именно стержневая система.

Непосредственно с этим связано и то, что стержневую систему выдаёт очень крупный размер одного определённого корня, являющегося будто бы продолжением наземной части растения, и располагающегося по центру корневой системы. Это главный корень, и размеры у него могут быть поистине впечатляющими. У многих растительных видов — представителей класса двудольных главные корни могут прорастать в значительной степени глубоко в почву. По этой причине такие растения трудно вырвать из земли, и чтобы сделать это, потребуется приложить силу.

Интересно, что главный корень у некоторых растений может видоизмениться с целью накопления запасов питательных веществ, и в результате этого приобретает сильно утолщённую форму и меняет цвет. Такие видоизменения главного корня называются корнеплодами. И корнеплоды встречаются именно у тех растений, у которых система как раз стержневая. Многие корнеплоды пригодны в пищу, в том числе у моркови, свеклы, репы, а потому растения, у которых могут развиться корнеплоды, относятся к сельскохозяйственным культурам.

Особенности стержневой корневой системы

Выше было изложено, что растения со стержневым типом корней встречаются в том числе в тех местах, что подпадают под определение засушливых. И достаточно большая глубина корней, и главного в первую очередь, имеет к этому самое прямое отношение. Корни могут расти и тянуться глубже и глубже в землю, пока не достанут до водоносных почвенных слоёв. То есть, до той части почвы, где однозначно есть влага, не встречающаяся в ближайших к поверхности слоях.

За счёт этого растениям удаётся благополучно переносить неблагоприятные условия, связанные с нехваткой воды. К тому же, главный корень с течением времени может увеличиваться в размерах, и это связано с накоплением запасов поглощённых из почвы минеральных солей и микроэлементов. В том числе поэтому главный корень настолько заметен. У отдельных растений, как упоминалось выше, главный корень видоизменяется, становясь корнеплодом.

Ещё одной особенностью стержневого типа является то, что он может быть ветвистым, хотя некоторая ветвистость свойственна и мочковатому типу. Визуально это может напоминать перевёрнутую и погруженную под землю крону дерева без листвы. Специалисты, кстати, отдельно выделяют ветвистую корневую систему, подчёркивая при этом её связь именно со стержневой системой. Главный корень в ней не выделяется, хотя он может присутствовать в составе, и основой этого варианта корневой системы являются именно боковые корни. Подобную систему различают у некоторых видов деревьев.

Строение стержневой корневой системы

Вне зависимости от типа корневой системы и видов растительных корней, у всех до единого корней одинаковое строение.

Корень делится на несколько зон, имеющих собственные определения. Речь о корневом чехлике (калиптре), зоне деления, зоне роста (растяжения), зоне всасывания (поглощения и дифференциации), на которой располагаются корневые волоски, и зоне проведения. Зона роста интересна тем, что в ней происходит разделение клеток корня на ткани, причём формирование проводящих тканей осуществляется отдельно в зоне всасывания и в зоне проведения.

Ещё в зоне роста происходит дифференциация (или разделение) корневых клеток, часть из них становится ризодермой, другая часть — корой, а третья ложится в основание осевого цилиндра.

Ризодермой, или эпиблемой называют покровную ткань, на которой расположено множество молодых корневых окончаний и корневых волосков. Ризодерма принимает активное участие во всасывании микроэлементов из почвы (это происходит в отдельной зоне корня, называемой зоной всасывания), либо этот процесс осуществляется пассивно. В клетках ризодермы есть митохондрии, и их весьма много, поскольку процесс поглощения минеральных веществ требует определённых затрат энергии. Ризодерма, состоящая из нескольких или множества слоёв, называется веламеном, так именуют первичную покровную ткань, сложенную из пустотелых клеток, имеющих тонкие, но одревесневшие оболочки.

Кора корня может иметь экзодерму. Это её опробковевшее (или одревесневшее) внешнее покрытие, приходящее на замену старым клеткам ризодермы после того, как они отмирают. Основную часть корневой коры называют первичной корой. Кора играет важную роль в транзите поглощённых полезных веществ, растворённых в воде, к надземным частям растительных побегов. Ближний (радиальный) транзит осуществляется по направлению от периферии к центру, в сторону осевого центра.

По межклетникам, что вдоль корневой оси, движутся газы, потребляемые растением в процессе дыхания, и активно в этом процессе участвующие, и более того — участвующие в обменных процессах. Поэтому кора достаточно рыхлая. Ткани коры также являются зоной, где создаются метаболиты и происходит накопление запасов минеральных веществ и полезных микроэлементов.

Осевой цилиндр состоит из нескольких тканей. Учёным удалось определить, что в основе лежат проводящая, образовательная и основная ткани. Интересно знать, что корень является единственной частью растения, что развивается эндогенно, то есть, формирование его начинается из внутреннего слоя материнской оси растения. Надземные части растения, от ветвей до листьев, в свою очередь, формируются экзогенно, то есть, не из внутреннего слоя, а из внешнего, коим для растений является кора.

Функции стержневой корневой системы

И стержневой тип корней, и мочковатый имеют в функциональном плане как сходства, так и различия. Оба типа корневых систем существуют для питания растения путём получения и потребления из почвы минеральных веществ и солей, полезных для роста и развития элементов, в том числе присутствующих в водном растворе. Каждая из систем может по-своему копить запасы этих веществ: если в стержневой запасы копятся в главном корне, то в мочковатой запасы накапливают подземные видоизменения побегов (но это справедливо по отношению далеко не ко всем видам, а только к тем, у которых подобные видоизменения есть, например, к картофелю и луку). Для более объёмного поглощения воды корневая система может охватывать большую площадь в почве, и это возможно и у мочковатого типа, и у стержневого — за счёт боковых корней.

Amoria repens

Тем не менее, стержневую систему отличает ещё одна функция, которой мочковатая похвастать не может. Эта функция — опорная. Мощный стержень в виде главного корня, способного прорасти на многие метры и даже на десятки метров вглубь почвы, обеспечивает возможность растениям очень крепко держаться в грунте, и это может позволять разным видам хорошо расти вверх, не рискуя упасть на землю под собственным весом, и стойко переносить неблагоприятные погодные условия (например, воздействие порывистого и ураганного ветра), равно как и переживать атаки травоядных живых существ и различного рода вредителей, но при условии, что корневой системе не наносится хоть какой-либо ущерб.

Наконец, главный корень способен вытянуться вплоть до богатых грунтовыми водами слоёв почвы, что могут не встречаться в близких к поверхности слоях. И это позволяет растениям стойко пережить засуху и вообще всякие периоды, сопряжённые с нехваткой воды.

Чем отличается стержневая корневая система от других корневых систем

Две широко распространённые среди растений корневых систем отличаются в нескольких вещах. Мочковатый тип, в отличие от стержневого, хоть и не прорастает слишком глубоко в землю, лучше соприкасается с почвой: с помощью придаточных и боковых корни эта система вступает в более плотный контакт с частицами грунта, и благодаря этому обеспечивается более успешное поглощение из почвы воды вместе с растворёнными в ней микроэлементами (тем более, что наземные растения только так могут впитывать воду, и никак иначе). Мочковатая система способна быстрее и объёмнее впитывать воду. На это влияют и климатические условия.

Важно знать, что растениям с мочковатой корневой системой удобнее развиваться в зонах с повышенной влажностью, в том числе и в увлажнённой почве. Для таких условий стержневые корни непригодны: слишком глубоко проросшие корни в чрезмерно увлажнённой земле начинают гнить, а это неизбежно губит растение. В то же время, растениям с мочковатой системой куда тяжелее выживать в сухих зонах и тех местах, которым свойственны засухи. Если перефразировать, то можно сказать, что растения с мочковатыми корнями куда сильнее зависят от воды, нежели те, что со стержневыми, ведь мочковатой системе дотянуться до водоносных слоёв почвы не получится, в том числе из-за того, что рост мочковатых корней через некоторое время останавливается, и далее они не растут.

С учётом всего этого, весьма парадоксальным воспринимается факт того, что общая длина корней мочковатого типа больше, чем у стержневого, у которого наибольшей длиной может обладать только главный корень, тогда как длина боковых бывает небольшой.

Корни, образующие стержневую корневую систему

Если подытожить ранее обозначенные факты, то можно понять главное из того, что требуется знать о стержневой системе. Это то, что в основе всегда главный (обычно крупного размера) и боковые корни. Придаточным корням тоже есть место: они могут присутствовать в качестве вспомогательных. А крупный главный корень у определённых видов быть видоизменён и перерасти в корнеплод.

Растения, имеющие стержневую корневую систему

Одним из ключевых отличий растений со стержневым типом корней от растений с мочковатым типом является то, к какому классу растений они принадлежат. По мочковатой системе легче распознать однодольные растения, тогда как по стержневой двудольные (хотя есть и взаимные исключения). Разница между классом двудольных и классом однодольных растениями — в том, как развиваются в семени растительные зародыши.

У зародышей всех цветковых растений (они же покрытосеменные) присутствуют эмбриональные листочки, называемые семядолями. Это — первые листочки будущего саженца. В семенах двудольных растений у зародыша вырастают два таких листочка, а у однодольных, соответственно, один. Иными словами, двудольным для развития нужны две семядоли, а у однодольным достаточно одной. Но на этом различия не заканчиваются.

Если рассматривать поперечные срезы стеблей и стволов растений, то можно заметить особенность проводящих пучков. В двудольных растениях такие пуски имеют кольцеобразное расположение, чего нет у однодольных. К тому же, двудольные имеют ещё одну особую образовательную ткань, называемую камбием, что находится между подкорьем (другое название — луб) и древесиной.

Благодаря камбию стебель или ствол может вторично утолщаться. Именно за счёт камбия у деревьев могут формироваться годичные кольца. Листья двудольных растений имеют сетчатое жилкование, листовые пластинки расчленённые, с зубчатыми или выемчатыми краями, цветки имеют четыре или пять членов (к коим относятся чашелистики, плодолистики, тычинки). А из зародышевого корешка вырастает именно главный корень.

Что же касается примеров того, какие именно растения отличаются стержневой коренной системой, то в первую очередь в качестве примеров можно назвать те растения, у которых главный корень становится корнеплодом, наподобие моркови, свеклы, редьки, сельдерея, редиса, пастернака посевного, дайкона, петрушки, репы, брюквы, ямса и топинамбура. Большая часть этих растений используются в сельском хозяйстве и пригодны в пищу.

Также стержневую систему различают у отдельных видов клевера, у фасоли и гороха, у сорняков наподобие одуванчика и у цветочных растений наподобие разных видов шиповника и разных сортов роз, у люпина, у подсолнечника, у пиона древовидного. Среди деревьев стержневая система распространена у берёзы, дуба, ясеня, вяза, рябины, боярышника и других, при этом некоторым из подобных видов свойственна ветвистая система без ярко выраженного главного корня.

ИсточникКорневая система растений: Почему важно в ней разбираться

Знаете ли вы, что грушу нужно поливать не под корнем, а по радиусу в проекции кроны? Объясняем почему

Некоторые деревья «тянут влагу» из земли и осушают почву на несколько метров вокруг — неудивительно, что на соседней клумбе вянет все живое. Поэтому когда мы говорим про типы корневых систем у растений, то подразумеваем прежде всего корневую систему деревьев и ее влияние на соседние посадки. Разберемся, почему так важно изучить теорию «корней и корневых систем», прежде чем планировать сад и огород.

Зачем нужны корни растениям?

Основные корни фиксируют растение в земле и добывают для него питание. Дополнительные «воздушные» корни (как у кукурузы или комнатных растений) также выполняют роль своеобразных зацепок. А еще — подают вам важные сигналы. Например, если орхидея (Orchidáceae) выпустила воздушные корни, она пытается получить «из воздуха» питание и компенсировать недостаток влаги.

Некоторые растения насыщают почву азотом. Посадили бобовые, в том числе клевер (Trifolium) и люцерну (Medicago) — и не нужно на следующий год вносить удобрения: почва насыщена.

Мы привыкли, что корнеплоды — редис или морковь — накапливают питательные вещества. Но эта особенность важна и для корневищ ряда других растений. Например, выкапывая георгины (Dahlia) осенью, мы даем им «вызреть», запасти питательные вещества.

Корни участвуют в процессах вегетативного размножения растений. Такой способ размножения позволяет получать новое растение, укореняя черенок или даже лист, либо используя корневые отпрыски, дочерние клубни и луковицы, которые формирует материнское растение. Вегетативное размножение проще и менее рискованно, чем семенное — эту особенность активно используют при разведении плодовых деревьев.

Совет: Многие растения формируют прикорневую поросль, с которой мы вынуждены бороться в саду. Но удаляя последнюю, нужно понимать, что развивается она от корня, а значит бессмысленно просто срезать поросль у поверхности. Нужно убирать ее у самого корня, от которого она растет.

Корневые системы деревьев

Корневая система не зря называется «системой»: помимо зачатка корня (ствола) есть боковые — на несколько порядков ветвления. У одних деревьев они занимают основной объем и распространяются вширь, у других — уходят на глубину. При этом далеко не вся поверхность корня отвечает за всасывание воды и питательных веществ — они всегда находятся на кончиках ветвления (благодаря чему продвигаются в новые почвенные слои, насыщенные питательными элементами). Вся остальная часть корня выше зоны всасывания — это зона проведения, отвечающая за доставку веществ к надземным частям растения, за сохранение запасов и ветвление корня. Строение и особенности корней и корневых систем необходимо учитывать при создании сада.

Почему это важно знать:

1. Чтобы правильно организовать полив

Поливать дерево возле самого ствола не имеет смысла — подкармливать и поливать нужно весь приствольный круг или или широкую полосу по его периметру. Можно ориентироваться на диаметр кроны, немного выходя за ее проекцию. Для полива нужен достаточно большой объем воды, чтобы промочить землю не меньше, чем на 40-60 см — на такой глубине залегает значительная часть корней плодовых деревьев.

2. Чтобы следить за корнями саженцев

Важно, чтобы корневая система была живой, не утратившей способности к росту. Корневой ком должен быть обильно оплетен корнями, а их кончики должны быть беловатыми. Размер корневого кома не так уж важен — исследования показывают, что при здоровой, хорошо развитой корневой системе саженца большой объем не дает значительных преимуществ в росте.

Виды корней и типы корневых систем

В ботанике есть два типа корневых систем: стержневая и мочковатая. Стержневая имеет выраженный главный корень, который может проникать на большую глубину. Мочковатая состоит из придаточных корней, главный корень отмирает на начальных этапах жизни растения.

Но на самом деле разделение на виды корней, типы корневых систем намного сложнее. Даже принадлежа к одному из двух типов корневой системы, корни могут иметь совершенно разные форму, превалирующее направление развития и область распространения. Несмотря на то, что все деревья имеют стержневую корневую систему, корни разных типов и даже отдельных экземпляров одного вида очень сильно различаются.

Во-первых, помимо главного корня, развиваются также боковые. Их количество и степень ветвления сильно разнятся. В результате боковые корни могут быть гораздо более выраженными, чем главный.

Во-вторых, глубина распространения корней тоже неодинакова. По этому признаку выделяют такие виды корневых систем, как поверхностные и глубокие. Но, хотя и встречаются четко выраженные полярные варианты, у значительной части растений корни и корневые системы занимают промежуточное положение между этими двумя типами, тяготея к одному из них.

Распространение корней в горизонтальной плоскости тоже значительно различается. Обычно размер корневой системы деревьев соотносится с объемом и диаметром кроны. Но на практике это соотношение может сильно отличаться от средних значений. У некоторых деревьев распространение корневой системы бывает значительно шире проекции кроны.

Но корневая система у растений может быть и более компактна. Причем этот параметр определяется не только видом, но и возрастом растений, а также условиями произрастания. Кроме того, корневые системы деревьев и других растений взаимодействуют — они могут переплетаться, сосуществовать или конкурировать за питание и подавлять друг друга.

Почему это важно знать:

1. Для выбора места посадки

К видам с поверхностной корневой системой относят большинство елей (Picea), тую западную (Thuia occidentalis), березу повислую (Bétula péndula), черемуху (Padus), сливу (Prunus), вишню (Cerasus), иргу (Amelanchier), многие ивы (Salix) и клены (Acer). Эти деревья хорошо умеют собирать влагу (многих из них относят к растениям-осушителям), но не слишком ветроустойчивы. Неглубокая корневая система важна для создания садов на крыше и выращивания растений на каменистых участках.

Глубокую корневую систему имеют ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior), дуб черешчатый (Quercus robur), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia), многие виды вязов (Ulmus), боярышника (Grateugus), сосны (Pinus). Они могут расти в сухих местах и добывать влагу из глубоких слоев земли, но для нормального их роста почва должна быть достаточно проницаемой.

2. Для сочетания растений

При подборе соседствующих видов важно не допускать корневой конкуренции. По этой причине рядом с растениями с поверхностной корневой системой стоит сажать достаточно устойчивые виды, легко переносящие пересушивание и обедненность почвы. Кроме того, нужно учитывать, что растения одного вида сильнее конкурируют друг с другом из-за сходных потребностей.

Соседство с березой или черемухой перенесет далеко не каждое растение. Здесь можно использовать дерен (Cornus), пузыреплодник (Physocarpus), спиреи (Spiraea) и лапчатку (Potentilla), теневыносливые травянистые многолетники. Визуально береза гармонирует с папоротниками — такое сочетание позволяет создавать ландшафты в естественном стиле.

Почвопокровные растения — барвинки (Vinca), фиалки (Viola), тиареллы (Tiarella), чье нежное кружевное цветение подчеркивает белизну березовых стволов, — прекрасные компаньоны не только для берез, но и для других деревьев с поверхностными корнями. Они защищают почву от пересыхания и рыхлят ее естественным образом, ведь искусственное перекапывание в этом случае может повредить корни, залегающие близко к поверхности. Вместе с тем, эти растения достаточно жизнестойки, чтобы переносить сильную корневую конкуренцию.

Почвопокровные растения можно высаживать под сливой и вишней, отличающимися поверхностными корнями и активно формирующимися прикорневую поросль.

Кроме того, перечисленные почвопокровные растения достаточно теневыносливы, чтобы переносить соседство деревьев с развитой кроной, — липы (Thila), клена, ореха, в том числе грецкого (Juglans regia), который славится густой тенью.

В тени, в том числе и под деревьями с поверхностными корнями, хорошо развиваются различные герани (Geranium), василистник (Thalictrum), бадан (Bergenia), купена (Polygonatum), привычные к таким условиям в естественной среде.

С деревьями, имеющими поверхностные корни и разреженную крону, хорошо уживается лилейник (Hemerocallis), который не переносит вымокания верхних слоев почвы. Его можно высаживать рядом с ажурными березами (как на фото), сливами и вишнями.

Корневая система плодовых деревьев имеет свои особенности. У яблони (Malus) более глубокая корневая система — основная масса ее корней залегает на глубине 50-60 см. Корни груши (Pyrus) распространяются на глубине от 20 до 150 см, но часто уходят на значительную глубину.

Поэтому с этими деревьями можно сочетать многие выносливые к затенению травянистые растения — хосты (Hosta), герани, ирисы (Iris), аквилегии (Aquilegia), а также кустарники — спиреи, хеномелес Маулея (Chaenomeles maulei), смородину (Ribes). Однако, выбирая, что можно посадить под яблоней, грушей или рябиной, нужно учитывать не только корневую конкуренцию, но и свободу подхода для сбора плодов, обрезки и ухода за стволом. С этой точки зрения посадить под яблоней можно однолетние цветущие растения и почвопокровники.

3. Для определения плотности посадки

Расстояние, на котором размещаются растения друг от друга, нужно выбирать не только исходя из размеров их надземной части, но и ориентируясь на распространение корневой системы. Видам с объемной корневой системой нужно больше места. А большинство растений с поверхностными корнями разовьются в более крупные экземпляры только в том случае, если расположены достаточно свободно.

Плотность посадки важна не только для деревьев. При высаживании цветочных и овощных культур также нужно соблюдать расстояние между растениями и не пренебрегать прореживанием.

4. Для выращивания в кашпо

Кашпо искусственно ограничивает размеры земляного кома, поэтому для такого способа выращивания нужно выбирать растения с компактным ростом и небольшой корневой системой. Кроме того, из-за скромного объема земляной ком в кашпо быстро обедняется, поэтому растение необходимо регулярно подкармливать и переваливать. А также внимательно следить за влажностью и температурным режимом.

5. Для севооборота

Характер залегания корневой системы для севооборота важен не меньше, чем потребность в питательных веществах. Чередование растений, питающихся на разной глубине, позволяет осваивать более насыщенные элементами слои почвы, а также способствует улучшению ее структуры.

От чего зависит развитие корневой системы?

Конечно, характер корневой системы деревьев заложен генетически. Также ее вид значительно меняется на протяжении жизни растения. Но решающее влияние на развитие корней имеет та среда, в которой растение развивается. И в первую очередь — характер и плодородие почвы. Лучше всего корневая система деревьев развивается на рыхлых проницаемых почвах.

Слишком плотные горизонты — глинистые, гравийные — останавливают рост корней. Это очень заметно в городских условиях, когда корневая система ограничивается глубоко залегающими твердыми культурными слоями. Деревья, высаженные в стесненных асфальтовых пространствах, редко достигают значительных размеров. На тяжелых плотных почвах рост корней замедляется. Однако обычно такие почвы уплотнены неоднородно и имеют более разреженные зоны, которые и используют растения, распространяя корни на большую глубину, чем, например, на рыхлых песчаных грунтах.

Влажность тоже важна, поскольку и в переувлажненных, и в слишком сухих почвах корневая система развивается плохо. В таких условиях могут жить только приспособленные к ним растения, что также нужно учитывать. Переувлажненность почвы затрудняет дыхание и вызывает загнивание корней.

Плодородие почвы двояко сказывается на развитии корней. С одной стороны, недостаток питательных элементов угнетает рост растений. С другой — недостаточное плодородие отдельных участков почвы стимулирует растение находить зоны лучшего питания. Корни удлиняются в поисках более плодородных горизонтов и начинают более интенсивно ветвиться, чтобы увеличить площадь всасывания.

Почему это важно знать:

1. Для выбора места посадки

Выбор подходящих условий для растения — почвы, влажности, уровня грунтовых вод — половина успеха выращивания. Для участков с мелким плодородным слоем оптимальны растения с поверхностными корнями. Высокий уровень грунтовых вод особенно губителен для растений с глубокой корневой системой. А вот для регионов, склонных к засухам, глубокое залегание корней, наоборот, желательно.

Опасность замокания также может быть сезонной — от интенсивного весеннего таяния и застоя воды страдают многие растения. Поэтому для них нужно предусмотреть дренаж.

Важное значение имеет и близость сооружений. Нормы по размещению деревьев и кустарников возникли не на пустом месте. Своими корнями они могут разрушать коммуникации и инженерные сооружения. Постройки и мощение, в свою очередь, мешают развитию корневой системы. Поэтому к предписанным расстояниям — 5 м от стен для деревьев и 1,5 м для кустарников — стоит прислушаться.

Распространение корневой системы нужно учитывать и при проведении работ на участке со взрослыми деревьями.

2. Для влияния на здоровье и жизнеспособность растений

Растения добывают питание из частиц почв, непосредственно прилегающих к всасывающей зоне корня. Развитие корневой системы увеличивает поверхность питания, что отражается на здоровье и внешнем виде растений. Стимулировать развитие корней можно при помощи различных мероприятий: окучивания, пикирования, подкормок.

Фосфорные подкормки стимулируют развитие корней. Но стоит учитывать глубину проникновения фосфорных составов — поверхностное внесение вызовет развитие корней в верхних почвенных слоях, которые в засушливые периоды легко пересыхают. Окучивание стимулирует развитие дополнительных придаточных корней растений в местах примыкания почвы. А пикирование (прищипывание главного корня) усиливает кущение корневой системы.

3. Для выбора срока и технологии посадки

При выборе времени посадки нужно учитывать, что рост корневой системы начинается раньше и прекращается позже, чем рост надземных частей растения. Поэтому для посадки деревьев и кустарников подходят ранняя весна и поздняя осень, когда температура воздуха достаточно низкая, но почва еще не промерзла или уже оттаяла. Для интенсивного роста корней нужно создать оптимальные условия хотя бы на первое время.

Поэтому посадочная яма для деревьев, кустарников и крупных многолетников должна быть значительно больше корневого кома. Ее « заправляют » удобрениями и заполняют плодородной достаточно рыхлой землей, чтобы стимулировать развитие здоровой и сильной корневой системы. Когда она окрепнет, корням будет легче проникнуть в дальние, более плотные слои почвы. Кроме того, на начальном этапе особенно важна насыщенность почвы влагой. Такие условия будут стимулировать развитие новых корней и их ветвление.

Учет потребностей растений — главный фактор успешного выращивания. А понимание закономерностей жизнедеятельности видов позволяет делать это осознанно, мягко регулируя естественные процессы и используя их на пользу себе и растениям.

ИсточникГДЗ Биология 5 — 6 класс (Линия Жизни) Пасечник. Стержневая и мочковатая корневые системы. Номер №1

1 . Рассмотрите корневые системы предложенных вам растений. Чем они различаются?

2 . Прочитайте в учебнике, какую корневую систему называют стержневой, какую — мочковатой.

3 . Отберите растения со стержневой корневой системой.

4 . Отберите растения с мочковатой корневой системой.

5 . Заполните таблицу в рабочей тетради.

ГДЗ Биология 5 — 6 класс (Линия Жизни) Пасечник. Стержневая и мочковатая корневые системы. Номер №1

Решение

Яркие футболки в нашем магазине reshalkashop.ru

1 . Рассматриваем корневые системы предложенных нам растений. Чем они различаются?

В качестве примеров разных корневых систем возьмем для изучения корни моркови, лука, пшеницы, свеклы и репы. У свеклы, моркови и репы мы видим толстый корень – это главный корень, из−за чего корневая система таких растений называется стержневой. У пшеницы и лука мы видим, что главный корень отсутствует, но есть разветвленный куст из придаточных и боковых корней. Такая корневая система называется стержневой.

2 . Прочитаем в учебнике, какую корневую систему называют стержневой, какую – мочковатой.

Стержневой называют корневую систему, при которой хорошо развит главный корень, который внешне похож на стержень. Он вырастает из зародышевого корешка. Однако формируют стержневую систему не только главный корень, но и маленькие боковые корешки, отходящие от него.

Мочковатой называют корневую систему, для которой характерно наличие большого количеств одинаковых придаточных корней, которые образуют своеобразный пучок. Придаточные корни отрастают от подземных и надземных частей стебля, а еще реже – от листьев. При этом у растений с мочковатой корневой системой может присутствовать и живой главный корень. Однако, он либо рано отмирает, либо вовсе не отличается по размеру от остальных придаточных корней.

3 . Отбираем растения со стержневой корневой системой.

Стержневая корневая система характерна для большинства двудольных растений. Это может быть морковь, щавель, свекла, гречиха, арахис и т.д.

4 . Отбираем растения с мочковатой корневой системой.

Мочковатая корневая система встречается у однодольных растений, например, у пшеницы, алоэ, ландыша, тюльпан, ячменя, лука, чеснока, лилии и т.д.

5 . Заполняем таблицу в рабочей тетради.

Bio-Lessons

Корень — один из основных вегетативных органов листостебельных растений.

Корни выполняют две основные функции:

1) поглощают из почвы воду и полезные вещества, проводят их к стеблю;

2) закрепляют и удерживают растения в почве.

По типу происхождения и развития корни делятся на главные, боковые и придаточные (рис. 1). Главный корень развивается из зародышевого корешка семени. При прорастании семени он углубляется в почву. От главного корня отходят боковые корни.

Они участвуют во всасывании воды и питательных веществ из почвы. Придаточные корни отрастают от стебля и листьев.

Рис.1 Корневая система растения

Корнева система

Корневая система — это совокупность всех корней одного растения.

Она бывает двух типов: стержневая и мочковатая.

При преобладающем росте главного корня образуется стержневая корневая система.

Стрежневая корневая система одуванчика

При слабом росте или отмирании главного корня и развитии большого числа придаточных корней — мочковатая.

Мочковатая корневая система пшеницы

В стержневой корневой системе очень хорошо развит главный корень. От него по бокам отходят боковые корни. Стержневую корневую систему имеют все двудольные растения: деревья и кустарники, а также многие травянистые — хлопчатник, фасоль, тыква, подсолнечник и др.

В начале развития молодых растений корни удлиняются быстрее, чем стебли, поскольку им приходится всасывать воду из глубоких слоев почвы.

Зоны корня

Корень – орган минерального питания. Видоизменения корня

В мочковатой корневой системе главный корень отсутствует или не выделяется среди других. Мочковатую корневую систему составляют многочисленные боковые и придаточные корни одинаковой толщины, собранные в пучок. Такую корневую систему имеют все однодольные растения: злаковые и «лилейные» (луковичные), например пшеница, кукуруза, ячмень, овес, просо, рис, лук, чеснок и др.

Корень — один из основных вегетативных органов листостебельных растений. Корни поглощают из почвы воду и полезные вещества, закрепляют и удерживают растения в почве. Корневая система — это совокупность всех корней одного растения. Выделяют два типа — стержневую и мочковатую корневые системы.

Источник