Особенности физико-механических свойств мерзлых грунтов

Грунты при отрицательных температурах резко меняют свои свойства, так как лед, образующийся при замерзании воды, связывает частицы грунта в сплошной высокопрочный монолит.

Прочностные свойства мерзлых грунтов зависят от ряда факторов, и даже небольшое изменение одного из них значительно меняет величину сопротивления разрушению. Вода замерзает в грунтах по-особому из-за взаимодействия ее с поверхностью минеральных частиц грунта, а также наличия в воде растворенных солей, механического и минералогического состава грунта и пр. Температура кристаллизации воды, находящейся в силовом поле поверхности минеральных частиц, ниже 0 °С.

Процесс замерзания грунтов хорошо исследован как в лабораторных, так и в полевых условиях. В начале процесса грунт охлаждается, а затем переохлаждается без выделения льда. При температуре 3—5 °С ниже нуля начинает замерзать свободная вода, не связанная молекулярными силами с минеральными частицами. Далее везде температура приводится в градусах Цельсия.

Грунтовка. Секреты и особенности работы. Коротко и по делу.

Эту температуру называют температурой переохлаждения. В дальнейшем в грунте постепенно замерзает свободная поровая вода.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Дополнительные материалы по теме:

- Производительность и мощность привода землесосного снаряда

- Остойчивость землесосных снарядов

- Оборудование для землесосных работ

- Машины для гидромеханизации земляных работ

- Вибрационные машины для разработки мерзлых грунтов

- Машины для ударного разрушения мерзлых грунтов

- Машины, рыхлящие мерзлый грунт способом отрыва

- Машины для разработки траншей и нарезания щелей в мерзлых грунтах

- Расчеты на прочность одноковшовых погрузчиков

В мерзлых грунтах далеко не вся вода замерзает даже при температуре —10°, когда в них незамерзшей воды может быть еще до 25% и более. Если в песке практически вся она замерзает при температуре —2°, то в глине прочно связанная вода замерзает при —70° и ниже. Это объясняется тем, что более дисперсные грунты имеют большую поверхность минеральных частиц и, следовательно, обладают большей способностью связывать поровую воду.

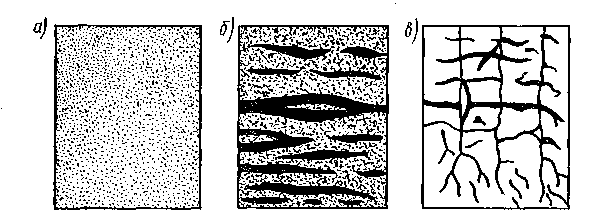

Влажность грунта влияет не только на условия его замораживания, но и на прочность. В мерзлом грунте с влажностью, не превышающей полной влагоемкости, и быстро замороженном невозможно визуально обнаружить скопления кристаллов льда-цемента. Такой грунт представляет собой монолит со слитной криогенной структурой.

При замораживании грунта повышенной влажности в нем появляются линзы и прослойки льда, разделяющие монолитную структуру, включения льда встречаются и в грунтах небольшой влажности, так как образование их зависит от рода и плотности грунта, скорости и температуры замораживания. При малой влажности льдоцементные связи не обеспечивают монолитной структуры грунта и он легко поддается экскавации. При влажности, соответствующей полной влагоемкости грунта, его прочность в мерзлом состоянии наибольшая, так как льдоцементные связи в этом случае наиболее полно соединяют между собой отдельные частицы грунта.

Грунтовка после замерзания😯

Каждому грунту с определенной влажностью свойственна температура промораживания, при которой пленочная и капиллярная вода подтягивается к фронту промерзания, а также к порам и крупным пустотам, чем вызывается максимальное выделение льда. В результате этого образуются слоистая и ячеистая структуры мерзлого грунта. Так как из-за линз и прослоек льда образуется неоднородная текстура мерзлого грунта, его механическая прочность уменьшается.

Рис. 1. Основные виды криогенных текстур мерзлых грунтов: а — слитная; б — слоистая; в — ячеистая

Мерзлые грунты разрушаются землеройными машинами под влиянием растягивающих, сдавливающих или сдвигающих напряжений. При этом весьма важное значение для оценки сопротивления мерзлых грунтов имеет мгновенная или кратковременная прочность, которую приравнивают к их временному сопротивлению-Следует заметить, что для различных рабочих органов землеройных машин значения сопротивления разрушению или резанию одного и того же грунта могут значительно отличаться.

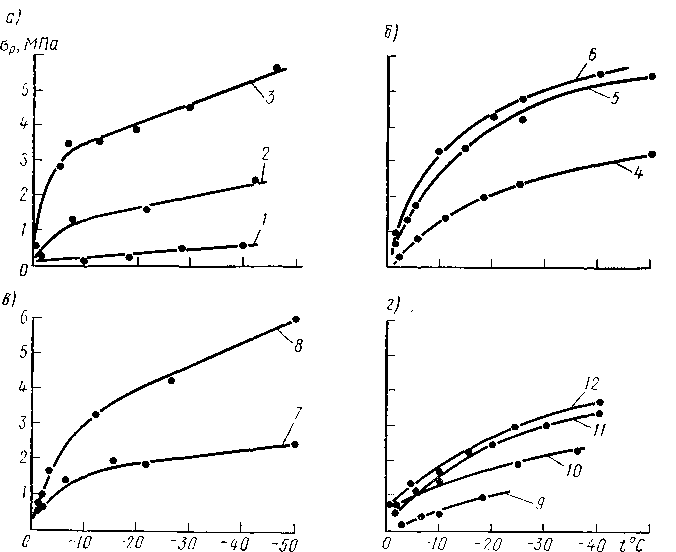

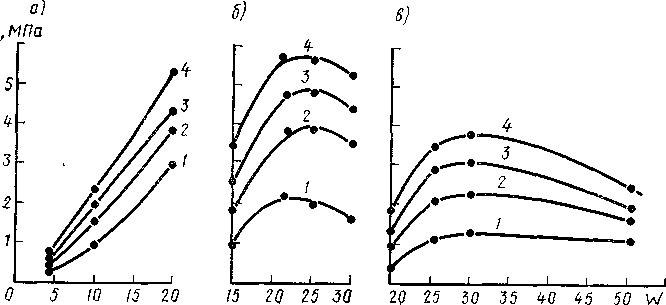

Разрушение мерзлого грунта растяжением наименее энергоемко, так как его прочность на разрыв наименьшая. Предел прочности его быстро увеличивается с понижением температуры, особенно у песка и супеси, которые при температуре —5° имеют значительно большую прочность, чем суглинки и глины.

Прочность мерзлого грунта возрастает с повышением влажности до полной его влагоемкости; при большем содержании влаги временное сопротивление мерзлого грунта всем видам напряжений уменьшается, и в пределе оно становится равным временному сопротивлению льда.

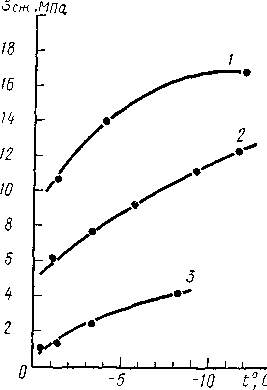

Прочность мерзлого грунта возрастает также с увеличением в нем количества частиц песка, что резко отличает мерзлые грунты от талых. Объясняется это образованием в мерзлом песке жесткого каркаса, прочно армированного льдоцементными связями. Временное сопротивление сжатию мерзлого грунта при прочих равных условиях в 3—5 раз больше, чем растяжению. Прочность грунта при сжатии зависит от его влажности примерно в том же соотношении, что и при разрыве.

Рис. 2. Зависимость временного сопротивления мерзлых грунтов разрыву при различной температуре: а — песка; б — супеси, в — суглинка; г — глины; влажность грунтов: 1 — 4,1%; 2 — 12,4%; 3-19,3%; 4 — 40%; 5-28%; 5 — 20%; 7-57%; 8-22,3%; 9 — 19%; 10 – 51%; 11 — 26%; 12 — 30%

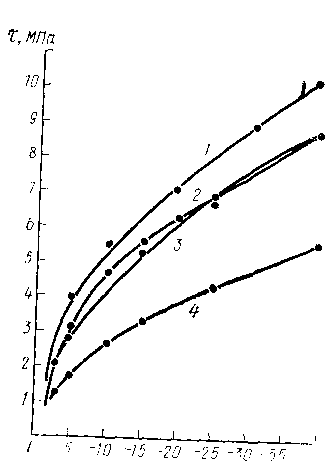

Временное сопротивление мерзлых грунтов сдвигу характеризует их как хрупкие материалы при температуре ниже —5° Для песка отношение т/пр при этом примерно равно 2, для супеси, суглинка и глины — 1,6. При температуре —1—4°, по опытным данным, некоторые мерзлые грунты имеют свойства, сходные со свойствами пластичных тел. Увеличением влажности грунта выше полной влагоемкости уменьшается временное сопротивление мерзлых грунтов сдвигу..

Надо отметить, что величина временного сопротивления мерзлых грунтов в значительной степени зависит и от скорости приложения нагрузки. Предел длительной прочности мерзлых грунтов при постоянной нагрузке значительно ниже временного сопротивления, что объясняется пластическим деформированием его аналогично пластическому течению льда.

При увеличении скорости приложения нагрузки сопротивление мерзлого грунта возрастает. По различным данным, сопротивление резанию при увеличении скорости на 1 м/с увеличивается на 5—12%. Однако эти сведения противоречивы. Очевидно, что с увеличением скорости приложения нагрузки изменяется характер разрушения, уменьшается его пластическая деформация и разрушение происходит как хрупкого или квазихрупкого тела. Основным становится предельное касательное напряжение, не изменяющееся при увеличении скорости.

Рис. 3. Влияние влажности на сопротивление мерзлых грунтов разрыву при различной температуре (°C): а — песка; б — супеси; в — глины, 1 — 7’г = —5°; 2 — Тг= —15°; 3—Гг =—25°; 4-ТГ = = —40°

Мерзлые грунты, как и немерзлые, подразделены классификацией на четыре группы по трудности разработки. Эта классификация имеет недостатки (например, по ней песок отнесен к I группе по трудности разработки как в немерзлом, так и в мерзлом состоянии, хотя из рис. 2 и 4 ясно, что прочность мерзлого песка значительно больше, чем глины, относимой ЕНиР к III —IV группам. Значительно точнее можно классифицировать мерзлые грунты по трудности разработки с помощью динамического плотномера ДорНИИ.

Рис. 4. Зависимость временного сопротивления мерзлых грунтов сжатию от температуры: 1 — песок; 2 — супесь; 3 — глина

Рис. 5. Сопротивление мерзлых грунтов сдвигу при изменении температуры и влажности: 1 — супесь, №=22%; 2 — песок, №=16%; 3 — суглинок, №=22%; 4— глина, №=36%

Источник: stroy-technics.ru

Теряет ли свои свойства грунтовка при замерзании

Выберите ваш регион:

- Керамзитобетонные блоки

- Облицовочный кирпич

- Сертификаты

- Блог про блоки и испытания

- Альбом технических решений

- Калькулятор блоков

- Информационные статьи

- Проекты домов

- Вопросы и ответы

- Экспедиция «Блоктур»

- О заводе

- Наше производство

- Отзывы клиентов

- Карта объектов

Заказать звонок

Оставьте номер телефона, менеджер перезвонит и ответит на ваши вопросы.

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных

Запрос цены с доставкой

Заполните форму, мы сообщим вам конечную стоимость блоков с учетом доставки до вашего объекта.

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных

Виды грунтов и выбор фундамента

Грунт под фундамент

- Грунт под фундамент

- Несущая способность грунтов

- Виды грунтов и их характеристики

- Морозное пучение грунтов и его влияние на фундамент

- Просадки грунтов и борьба с ними

Хорошее здание строится на надежном фундаменте, а фундамент в свою очередь — на грунте.

Прежде всего, отметим, что в строительной терминологии под грунтом понимают слой земли, на котором закладывается фундамент строения. Грунты классифицируют по их свойствам, имеющим значение в областях применения. Грунт является основанием фундаментов и воспринимает на себя все нагрузки от веса строения и природных факторов, воздействующих на него. В зависимости от местности, в которой ведется или предполагается строительство догма, грунты могут существенно отличаться друг от друга. Для правильной привязки проекта к местности нужен целый ряд показателей, среди которых — тип грунта, глубина его промерзания и насыщенность почвенными водами, уровень грунтовых вод, рельеф поверхности и т.д.

В результате геологических процессов, происходящих в недрах земли и на ее поверхности, тысячелетиями создавались пласты грунтов, которые могут быть различными не только в пределах определенного региона, но и на более малых площадях. Неравномерность пластовых отложений может быть и в пределах строительного участка, особенно если это связано со сложными геологическими условиями: склоны, овраги, болотистые местности и т. п. На физические свойства основания оказывает существенное влияние не только состав грунтов, глубина расположения определенных их пластов, но и их водонасыщенность, то есть уровень грунтовых вод, влияние паводковых явлений и атмосферной влаги.

Поэтому проектированию дома из керамзитобетонных блоков, и в особенности его опорной части — фундамента, предшествует изучение гидрогеологической обстановки на строительной площадке и сезонность ее изменения. Знание геологической обстановки позволит правильно выбрать тип фундаментов, площадь их опорного основания и глубину его заложения. При словах «изучение гидрогеологической обстановки» у читателя может возникнуть мысль о сложном геологическом оборудовании с буровыми вышками и т.п. Наличие такого оборудования совсем не обязательно на большинстве площадей, особенно при малоэтажном строительстве. Конечно, при сложных геологических условиях могут понадобиться и такие меры, но в большинстве случаев можно обойтись опытом соседей и бурением нескольких скважин или разработки шурфов в пределах строительной площадки.

Покосившиеся заборы на соседних участках, деформации фундаментов существующих зданий, трещины на стенах могут много сказать опытному строителю. Причиной этих явлений может быть малая глубина заложения фундаментов или пренебрежение геологическими особенностями участка. Особенно важно знание гидрогеологической обстановки при сооружении двух — трехэтажных строений с подвалом, защита которого от влияния грунтовой влаги — задача довольно сложная и трудоемкая.

Как правило, отбор грунта осуществляют с помощью ручного зонда в шурфах или скважинах глубиной до 5 м для малоэтажного деревянного дома и до 7 — 10 м — для кирпичных или каменных домов. Скважина, пробуренная на участке, может принести много полезной информации.

По изменениям вида грунтов можно определить их физические свойства и глубину расположения, толщину пластов, уровень грунтов и его изменение, а течение нескольких сезонов. Особенно важно знать уровень грунтов в периоды обильных дождей и таяния снега.

В это время грунт накапливает много влаги, которая может оказать влияние на эксплуатационные характеристики фундамента, особенно в подвальной части дома. При высоком уровне грунтовых вод придется искусственно его понижать, соорудив дренажную систему или водоотводящую канаву.

Наиболее актуальной может стать задача сооружения дренажной системы при строительстве дома с подвалом. Экономия средств и времени на геологические изыскания противопоказана и может повлечь за собой ряд неприятных последствий. В регионах со сложными грунтами, к числу которых относится и Подмосковье, нельзя начинать строительство без проведения этих работ. Только наличие полной информации об инженерногеологической обстановке позволит грамотно выполнить строительную часть проекта дома. При этом шурфов (скважин) требуется не менее четырех (в первую очередь по углам будущего строения).

Глубина промерзания грунтов в ряде случаев оказывает большое влияние на физические процессы, связанные с нагрузками на конструктивные элементы подземной части здания. Глубина промерзания грунта не является величиной постоянной для данной местности и может зависеть от места расположения участка. Так, грунт на участке, расположенном в низменности и защищенном от ветра, может промерзать на меньшую глубину, чем на участке, расположенном на возвышенности, продуваемой всеми ветрами. Но, в любом случае, нужно ориентироваться на глубину сезонного промерзания, являющуюся средней для данного региона. Эти сведения можно получить в любой проектной организации.

Несущая способность грунтов

Физические свойства грунтов, влияющие на их технологическую пригодность (связанность, трение, пластичность, водопроницаемость и т. д.), находятся в зависимости не только от их структуры, но и от их влажности. При переходе от сухого грунта к слегка влажному связанность несколько повышается, но при дальнейшем увеличении влажности она падает. При влажности близкой к заполнению всей влагоемкости грунт расплывается, и это следует учитывать при сооружении фундаментов.

Всякий грунт, который по своим свойствам может служить естественным основанием для возведения на нем сооружения, называют материком. От материка требуется достаточная прочность и малая равномерная сжимаемость, неразмываемость, достаточная мощность, невыветриваемость. Достаточная прочность определяется соотношением между весом сооружения на 1 см 2 площади основания и допускаемым на такую же площадь давлением. При этом учитываются характер нагрузки и глубина заложения фундамента.

При строительстве из керамзитобетонных блоков следует учесть, что фундаменты должны так распределять нагрузку от дома, чтобы передаваемое им давление на грунт и разность осадки дома в целом и отдельных его частей не превышали допустимую норму. Для этого необходимо, чтобы несущая способность основания соответствовала тем нагрузкам, которые на нее будут прикладываться в процессе эксплуатации здания. Поэтому площадь основания фундамента выбирается из такого расчета, чтобы на каждый ее квадратный сантиметр приходилась нагрузка, не превышающая критическое значение. Расчетное сопротивление грунтов выбирают, исходя из таблицы.

Таблица — значение расчетных сопротивлений основных видов грунтов:

Источник: skb21.ru

Методы закрепления и замораживания грунтов

Закрепление грунтов заключается в искусственном преобразовании строительных свойств грунтов в условиях их естественного залегания разнообразными физико-химическими методами. В процессе закрепления между частицами грунта возникают прочные структурные связи за счет инъекцирования в грунт и последующего твердения определенных реагентов. Это обеспечивает увеличение прочности грунтов, снижение их сжимаемости, уменьшение водопроницаемости и чувствительности к изменению внешней среды, особенно влажности. Важным условием применимости инъекционных методов закрепления является достаточно высокая проницаемость грунтов (табл. 4.2).

Методы инъекционного закрепления грунтов, не сопровождаемые механическими, в особенности динамическими воздействиями, в основном применяют для усиления оснований сооружений (рис. 3.47), защиты существующих зданий и сооружений при строительстве новых, в том числе подземных, сооружений, создания противофильтрационных завес. Вследствие их высокой стоимости целесообразность применения методов закрепления грунтов на вновь осваиваемых строительных площадках должна обосновываться технико-экономическим расчетом.

Цементация грунтов. Этот метод применяют для упрочнения насыпных грунтов, галечниковых отложений, средних и крупнозернистых песков при коэффициенте фильтрации упрочняемых грунтов Кф более 80 м/сут. Цементацию используют также для заполнения карстовых пустот, закрепления и уменьшения водопроницаемости трещиноватых скальных грунтов.

Цементационный раствор обычно состоит из цемента и воды при водоцементном отношении 0,4:1,0.

Для цементации грунтов применяют забивные инъекторы или инъекторы-тампоны, опускаемые в пробуренные скважины. Инъекторы представляют собой трубу диаметром 25-100 мм, снабженную перфорированным звеном длиной 0,5-1,5 м. После погружения инъектора в грунт или скважину в трубу под давлением подается чистая вода и скважина промывается. Затем через трубу нагнетается цементный раствор, который, проникая в грунт, цементирует его (рис. 4.37).

При цементации карстовых пустот и трещиноватой скалы применяют цементационный раствор при небольшом водоцементном отношении. Кроме того, в раствор часто добавляют песок.

Радиус закрепления грунта, давление нагнетания, расход цементного раствора и прочность зацементированных грунтов устанавливают в процессе опытных работ.

Метод цементации применяют также для усиления конструкции самих фундаментов. Для этого в теле фундаментов пробуриваются шпуры, через которые в материал или кладку фундамента под высоким давлением нагнетается цементный раствор.

В материалах XII Международного конгресса по механике грунтов и фундаментостроению (Рио-де-Жанейро, 1989) как перспективные предложены смеси типа «Актизол», в состав которых входят: цемент, бентонит, силикатная и минеральная добавки. Считается наиболее эффективным применение таких смесей для укрепления аллювиальных (наносных) грунтов и устройства надежных противофильтрационных завес. Основными преимуществами смеси являются отсутствие загрязнения окружающей среды, возможность использования многих типов цемента, высокая подвижность при коротком времени схватывания.

Напряжение тока при электрохимическом закреплении составляет 80-100 В, плотность тока 5-7 А/м2, расход энергии 60-100 кВтч на 1 м3 закрепляемого грунта.

Химическое закрепление грунтов позволяет успешно решать многие задачи реконструкции при достаточно сложных инженерно-геологических условиях. Приведем характерный пример из практики в Петербурге. В 1959-60 гг. для предотвращения аварийных осадок стен сценической части здания Мариинского театра было выполнено химическое закрепление грунтов в основании ленточных фундаментов.

Закреплению подлежал песок пылеватый с коэффициентом фильтрации 0,5-1,5 м/сут и пористостью n = 0,44. Толща песков составляла 3—4,5 м ниже подошвы фундамента. Закрепление производили по традиционной схеме с использованием карбамидной смолы плотностью 1,076-1,08 г/см3 и 3%-ного раствора соляной кислоты.

Вначале нагнетали раствор соляной кислоты (400 л), затем — 50 л воды и после этого — раствор смолы (400 л). Нагнетание осуществлялось плунжерными насосами ПСБ-4 и НР-3 при давлении 0,3 МПа. Объем одной заходки, приходящейся на 1 инъектор, составил 0,6-0,7 м3.

Термическое закрепление грунтов. Применяют для упрочнения маловлажные пылевато-глинистые грунты, обладающие газопроницаемостью. Наиболее часто этот метод используется для устранения просадочных свойств макропористых лессовых грунтов. Глубина закрепляемой толщи достигает 20 м.

Сущность метода термической обработки заключается в том, что через грунт в течение нескольких суток пропускают раскаленный воздух или раскаленные газы. Под действием высокой температуры отдельные минералы, входящие в состав скелета, оплавляются. В результате этого образуются прочные водостойкие структурные связи между частицами и агрегатами грунта. Кроме того, при обжиге грунты теряют значительную часть химически связанной воды, что изменяет свойства грунтов и уменьшает или полностью ликвидирует просадочность, размокаемость, способность к набуханию.

Температура газов, которыми производится обработка грунта, не должна превышать 750-850 °С. Если температура газов окажется выше, стенки скважин оплавляются и становятся газонепроницаемыми. При температурах ниже 300 °С ликвидации просадочности лессов не происходит.

Существуют различные способы, оборудование и технологические схемы термического закрепления. Одна из технологий заключается в следующем (рис. 4.40): пробуривают скважины диаметром 100-200 мм, которые закрывают специальными керамическими затворами. В затворе оборудуется камера сгорания, к которой подают топливо (горючие газы, соляровое масло, нефть и т.п.) и воздух под давлением. Для обеспечения заданной температуры обжига необходимо, чтобы количество воздуха, нагнетаемого в скважину, было не меньше установленной величины.

Для поддержания температуры 750-850 °C расход воздуха на 1 кг горючего составляет 34-39 м3. При указанном количестве воздуха и средней газопроницаемости грунта порядка 25 м3/ч количество сгораемого горючего на 1 м длины скважины не должно превышать 0,85 кг/ч. Термическая обработка производится непрерывно в течение 5-12 сут. После обработки скважины аппаратуру затворов снимают и переставляют на скважины следующего участка. В результате термической обработки получается упрочненный конусообразный массив грунта диаметром поверху 1,5-2,5 м, а понизу на глубине 8-10 м около 0,2-0,4 диаметра поверху.

Образуется как бы коническая свая из обожженного непросадочного грунта с прочностью до 10 МПа. Каждая такая свая вследствие понижения температуры по мере удаления от скважины окружена оболочкой просадочного грунта в пределах зоны температур ниже 300 °С.

Применяется также другая технология, которая позволяет сжигать топливо в любой по глубине части скважин, в том числе и в нижней части. В результате этого можно создавать обожженные грунтовые массивы (термосваи) постоянного сечения с уширением внизу или вверху. Сроки обжига в этом случае несколько сокращаются, упрощается технология работ.

Способ состоит в том, что по длине скважины передвигается камера сгорания, позволяющая обжигать грунт на любом участке скважины. Участок обжига отделяется от остальной части скважины жароупорными диафрагмами-отсекателями. Так, при применении жидкого или газообразного топлива форсунка для его сжигания устанавливается в верхней части передвижной камеры сгорания непосредственно под нижней регулируемой раздвижной диафрагмой.

Грунты обжигают в виде отдельных грунтостолбов под фундаменты колонн промышленных цехов или гражданских зданий, а в некоторых случаях производят обжиг грунтового массива в основании всего здания. В этом случае грунтостолбы размещают таким образом, чтобы обожженные упрочненные зоны соприкасались между собой.

Контроль процесса термического закрепления сводится к определению количества тепла, которое прошло через скважину в окружающий грунт. После окончания работ отбирают образцы закрепленного грунта на различном расстоянии от скважины и испытывают их в лабораторных условиях. При термическом закреплении массива в виде отдельных термосвай рекомендуется проведение опытного закрепления с испытанием термосвай статической нагрузкой. При сплошном обжиге грунтов в основании, когда грунтостолбы соприкасаются друг с другом, испытывают обожженный массив штампами площадью не менее 10 000 см2.

Метод предварительного замораживания грунтов применяется при откопке котлованов, опускных колодцев, проходе шахтных стволов и тоннелей в водонасыщенных плывунных грунтах. К достоинствам метода относятся: полное устранение водопритока и исключение опасности прорыва плывунов; к недостаткам — трудность разработки мерзлого грунта, высокая стоимость замораживания, отрицательная температура в забое.

Для охлаждения и замораживания грунта пробуриваются скважины, которые оборудуются замораживающими колонками. По питающей трубе диаметром 25-50 мм в колонку подается охлаждающий раствор. Поднимаясь по внешней трубе диаметром 100-114 мм, он отнимает теплоту у грунта. В качестве охлаждающего раствора чаще всего применяется водный раствор (рассол) хлористого кальция с плотностью 1,23-1,25 г/см3, температура замерзания которого равна — 28-35 °С.

Рассол выполняет функцию переносчика холода: в замораживающих скважинах он отнимает тепло у грунта, а на замораживающей станции отдает тепло, охлаждаясь сам. Получение низких температур на замораживающих станциях основано на принципах испарения кипящих при низкой температуре жидкостей — хладоагентов (аммиак, углекислота, фреоны).

На холодильных установках в качестве хладоагентов чаще всего используется аммиак. Переход аммиака в газообразное состояние (испарение) происходит в испарителе. Тепло для испарения аммиак получает от рассола. Из испарителя пары аммиака всасываются компрессором при температуре -25 °C и давлении 0,155 МПа.

Сжатый горячий газообразный аммиак поступает в конденсатор, где охлаждается водой до +15-20 °C и переходит в жидкое состояние. Из конденсатора под давлением 0,8-1,0 МПа аммиак направляется к испарителю, на входе которого стоит дроссель для понижения давления с 0,8-1,2 до 0,155 МПа. Аммиак закипает, температура его падает и цикл повторяется. Вторым замкнутым циклом на холодильных установках является движение рассола. Из замораживающих скважин рассол поступает нагретым на 3-5 °С.

Третьим замкнутым циклом на холодильной установке является движение воды для охлаждения. Отнимая тепло у горячего аммиака в конденсаторе, она охлаждается в градирне или водоеме.

Для нормального протекания процесса замораживании грунта холодопроизводительность установки должна быть порядка 250 ккал/ч на каждый квадратный метр площади боковой поверхности замораживающих колонок. Таким образом, для 100 колонок глубиной по 20 м необходимая хладопроизводительность составляет:

Серийно выпускаемые замораживающие установки (рис. 4.42) имеют производительность от 60 до 400 тыс. ккал/ч. Радиальная скорость нарастания ледогрунтового цилиндра вокруг скважин составляет в среднем в песках -2,5 см/сут, в глинах -1—1,5 см/сут.

Замораживающие скважины располагают на расстоянии друг от друга 0,9-1,2 м; таким образом, теоретически за 20-30 дней образуется сплошная, водонепроницаемая, прочная ледопородная стена. Практически промораживание ведут не менее двух месяцев. После этого холодопроизводитель-ность может быть снижена до 30-40 % от первоначальной; этого достаточно для поддержания грунта в замороженном состоянии.

В интервале температур от -10 до -20 °C предел прочности льда на сжатие составляет 2,0-4,0 МПа, глины — 7-15 МПа. При расчетах ледогрунтовых стенок на прочность величина расчетного сопротивления принимается ~25 % от предела прочности (табл. 4.3), так как льдистые грунты при напряжениях свыше этого уровня проявляют значительную ползучесть.

Толщина стенки замороженного грунта 5 (м) определяется расчетом на давление воды и давление грунта во взвешенном состоянии. При кольцевой форме стенки в плане и осесимметричной гидростатической нагрузке расчет выполняют по формуле Ломе:

где Dв — внутренний диаметр ледопородной стенки, м; R — расчетное сопротивление на сжатие мерзлого грунта, МПа; р — суммарное расчетное давление воды и грунта на ледопородную стенку на уровне дна котлована, МПа.

В мировой практике существует богатый арсенал различных химических реагентов, способных закрепить грунт основания на достаточно длительный период. К достоинствам химических способов относятся: высокая степень механизации всех операций; возможность упрочнения грунтов до заданных проектом параметров в их естественном залегании; сравнительно малая трудоемкость, резкое сокращение ручного неквалифицированного труда по откопке траншей, а также сравнительно невысокая стоимость исходных материалов (возможность использования отходов производства) (рис.

4.43). В начале 60-х гг. для улучшения свойств грунтов основания широко использовался кубовый остаток — отход производства кремнийорганических соединений (этилсиликат натрия). Были укреплены грунты в основании фундаментов здания тяговой подстанции трамвая в г. Усолье-Сибирское Иркутской области. Деформации этого относительно легкого здания произошли из-за неравномерных поднятий силами морозного пучения и соответствующих просадок при оттаивании расструктуренного грунта. Фундаменты имели заглубление 1,2 м от планировочной отметки при промерзании грунтов в этом регионе до 2,7-3,0 м. С использованием этилсиликата натрия были стабилизированы аварийные осадки двух складских неотапливаемых построек и одного жилого здания на морозоопасных и просадочных грунтах.

Источник: fccland.ru