У каких растений есть корни-подпорки

Досковидные корни-подпорки образуются как у растущих в тропических лесах деревьев, например, у хлопкового дерева, так и у деревьев, растущих в умеренных широтах, например, у вяза обыкновенного.

Если я не ошибаюсь, то корни-подпорки имеются у деревьев, растущих в тропических лесах и умеренных широтах (например хлопковое дерево, баньян, вяз и тп)

Многоклеточные зеленые водоросли 2) образуют органические в-ва из неорганических.

Угорь – рыба, которая относится к одноименному семейству (угревых) и может иметь несколько названий: угорь обыкновенный, европейский, речной. Для речного угря характерен зеленовато-бурый оттенок кожи и отсутствие чешуек на животе. Длинное извивающееся тело очень напоминает змею. Обладает маленькой головой и сплюснутым с боков телом. Зубы мелкие, острые.

Туловище покрыто слизью, а брюхо и бока светлее, чем спина.

Принято считать, что первые особи угря появились на нашей планете 100 млн лет тому назад в районе современной Индонезии. Обладает поразительной живучестью и способностью жить без воды, если есть небольшое количество влаги.

Чем коварен Инжир и другие интересные факты о нём. Смоковница, Фиговое дерево, Винная ягода.

Размеры угря не превышают 50 см для самцов и 1 метра для самок, но встречаются случаи, когда гигантский угорь достигает двухметровой длины. Средняя масса составляет 3,5-7 кг., максимальный зарегистрированный официально вес – 12,7 кг.

На сегодняшний день встречается в бассейнах Балтийского, Баренцева, Белого, а также Азовского и Черного морей. Обладает способностью перемещаться по влажной от росы траве и таким способом попадает даже в закрытые непроточные водоемы.Предпочитает жить и питаться в тихой воде. Держится на самых разных глубинах, но обязательно поблизости должна быть коряга, нора, заросли либо другое укрытие. На охоту выбирается ночью поближе к мелким участкам водоема, однако, не откажется от близко проплывающей добычи и в светлое время суток.

ПоведениеЖизненный путь угря начинается в Саргассовом море с икринки размером в миллиметр. Личинка угря сильно отличается от уже взрослой особи, она полупрозрачна. Раньше считалась отдельным видом рыб и имела свое название – «Лептоцефал». Личинка поднимается, подхватывается течением Гольфстрима и находится в пути в течение трех сезонов, дрейфуя с теплым течением к берегам Европы.

Европейский угорь живет в реках около 10-12 лет, после чего совершает обратный путь в море, чтобы дать жизнь потомству и погибнуть. Интересно, что маршрут, который совершает данная рыба, неизменен уже много столетий, и за это время только удлинялся, в результате чего угрям приходится преодолевать по нескольку тысяч километров взрослея.

Нерест (размножение)Половая зрелость наступает при достижении самцом длины в 29-30 см, а у самки этот показатель равен 42 см. Этот период характеризуется внешними изменениями: увеличиваются глаза, меняется форма и размер головы. Взрослая самка мечет более полумиллиона икринок.

Личинка угря полностью отличается от взрослой особи и получила отдельное название «лептоцефал». Нерест происходит в Саргассовом море, то есть, там же, откуда начался жизненный цикл личинки. Откладываются икринки на глубине в 400 метров, а температура воды составляет 16-17 градусов. После нереста рыба гибнет.

От этого средства корни рассады растут как сумасшедшие!

Пищевые предпочтения угря – это мелкая рыба, лягушки, моллюски и личинки насекомых. Не побрезгует ракообразными и даже икрой других рыб. По прошествии 4-5 лет жизни в пресной воде приобретает навыки хищника и охотится из засады. В это время его добычей становятся небольшие плотвички, окуни и ерши.

Если корма в водоеме в достатке, может достичь веса в 4 кг при 2-х метровой длине туловища. Питается преимущественно ночью и в теплое время года. Как только наступают холода, рыба прекращает принимать пищу вплоть до первых теплых месяцев.

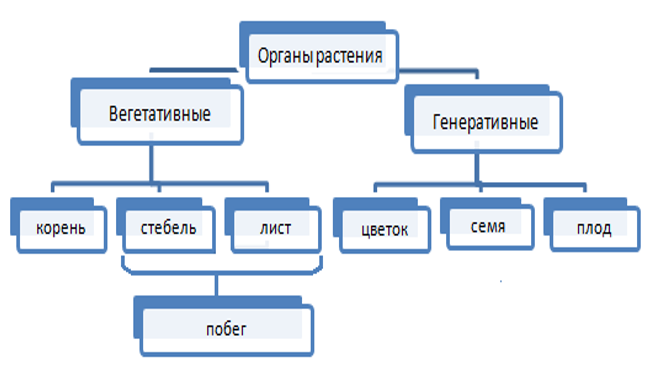

Источник1. Ботаника Читать 0 мин.

1.2. Виды корней, типы корневых систем. Видоизменения корней

Корень – один из основных вегетативных органов листостебельного растения, который выполняет функции прикрепления к субстрату и всасывания воды и минеральных веществ.

Также в корне синтезируются некоторые витамины и другие полезные вещества, необходимые для растения, которые затем транспортируются по проводящей системе к стеблю и листьям. У многих растений корни также участвуют в вегетативном размножении.

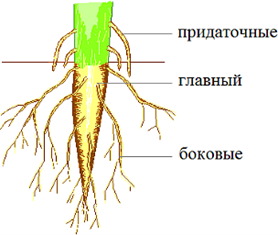

Все корни растения можно разделить на главный, боковые и придаточные:

— главный корень развивается из зародышевого корешка

— боковые корни отходят от главного

— придаточные корни отходят от надземных органов растения – листьев и стеблей.

Виды корней

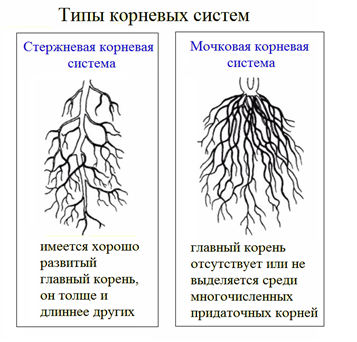

Все корни растения формируют его корневую систему. Существует два вида корневых систем: стержневая и мочковатая.

Строение корня

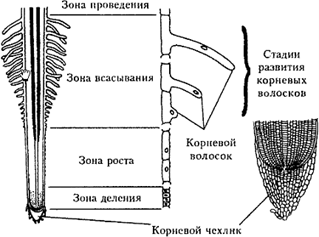

1. Корневой чехлик. Чехлик покрывает самую нижнюю зону корня – зону деления – и защищают ее молодые клетки от влияния твердой почвы.

2. Зона деления включает в себя постоянно интенсивно делящиеся клетки.

3. Сразу за зоной деления расположена зона роста. Клетки, образованные в зоне деления, мигрируют в зону роста для дальнейшего развития.

4. Зона всасывания (зона корневых волосков) начинается над зоной роста (растяжения). Часть наружных клеток этой зоны имеет специфические выросты – корневые волоски, которые активно всасывают воду и минеральные вещества из окружающей среды, а затем переводят ее внутрь корня, к образованиям проводящей системы корня для дальнейшего транспорта. Корневые волоски живут недолго – около 10 дней – и постоянно обновляются.

5. Зона проведения плавно переходит в стебель растения. В этой зоне продолжают свой путь проводящие структуры: по флоэме органические вещества, образованные в листьях в результате фотосинтеза, мигрируют вниз к стеблю и корню, по ксилеме вода и минеральные вещества поступают вверх, от корня к стеблю и листьям.

Строение корня

Видоизменения корней

В процессе длительной эволюции и приспособления к совершенно разным условиям существования корни у некоторых видов растений видоизменялись и приобрели новые функции.

— Корни могут выполнять функцию запаса питательных веществ в виде корнеплодов и корнеклубней. Корнеплоды можно увидеть, например, у репы, брюквы, редиса, свеклы, а корнеклубни – у георгина.

— У растений, живущих на стволах и ветвях деревьев во влажных тропических лесах (орхидеи), образуются воздушные корни. Они захватывают и удерживают влагу во время тропических ливней.

— Корни-прицепки помогают растениям прикрепляться к вертикальной опоре, например, к стволу дерева, и расти вверх, вынося листья к свету. Такие корни можно наблюдать у вьюнка и плюща.

— Дыхательные корни выходят из почвы у растений, живущих на болотах, топких берегах рек, например, у ивы ломкой, и помогают обеспечивать кислородом корневую систему растений.

— Сократительные или втягивающие корни сокращаются в холодное время года и затягивают за собой в почву нижнюю часть стебля и луковицу (крокус).

— У некоторых растений, живущих в зоне затопления, приливов, существуют ходульные корни (корни-подпорки), которые приподнимают растения над водой, позволяют растению возвышаться над водой во время отлива, а также выполняют дыхательную функцию.

ИсточникВидоизменения корней

Видоизменения корня связаны с приспособлением к выполнению определенных функций. В запасающих корнях (корнеплодах, корневых клубнях) накапливаются питательные вещества для переживания неблагоприятных (холодных или засушливых) периодов. С помощью корней-присосок растения-паразиты поглощают питательные вещества и воду из растений-хозяев.

Таким образом, корни могут видоизменяться и выполнять различные функции. Однако определить, что это корень, всегда можно по отсутствию листьев и наличию чехлика, прикрывающего верхушечную образовательную ткань.

Корнеплод (запасающие корни)

Если корни выполняют функцию запасания питательных веществ, они становятся толстыми, мясистыми и образуют корнеплод. Когда вы едите репу, свеклу или морковь, вы едите разросшийся корень с запасенными в нем питательными веществами.

Корни-прицепки

У плюща придаточные корни видоизменяются в прицепки, способствуя подъему стебля по отвесной опоре. Эта особенность позволяет использовать плющ для вертикального озеленения.

Корни-присоски

У растений, которые паразитируют на других растениях, образуются корни-присоски. Они проникают в ткани растения-хозяина и поглощают из них воду и питательные вещества. Корни-присоски характерны для повилики (рис. 108), омелы (рис. 109) и других растений.

Омела белая — это небольшие, густые, зеленые кустики с кожистыми листочками, сидящие высоко на ветках тополей, кленов, напоминающие гнезда.

ИсточникВидоизменения корней – таблица типов и строения

Основные функции корня – закрепление в почве растения и поглощение воды. Иногда корни выполняют и другие, не типичные функции. В связи с этим они имеют нетипичное строение, иначе говоря, для таких корней характерны видоизменения, или метаморфозы (от греч. metamorphosis – превращение).

Корнеплоды

Корнеплоды отличаются наличием большого количества запасающей ткани. Они обычно образуются у двулетних растений в первый год жизни. На второй год формируются цветки, плоды, семена. Таким образом, корнеплод позволяет растению перенести период покоя и завершить развитие на следующий год.

Корнеплод – название условное. Он не имеет отношения к плодам, т. к. образуется не из цветка, а из вегетативных органов – стебля и корня.

Соотношение стебля и корня при образовании корнеплодов различно, например, у моркови почти весь корнеплод образован корнем, а у репы стеблем.

Современные корнеплоды выведены человеком искусственно. Они играют важную роль в его питании, а также в кормлении животных.

Корневые шишки

Если корнеплод является утолщённым главным корнем, то корневые шишки – это сильно утолщённые придаточные и боковые корни. Для них, как и для корнеплодов, характерна развитая запасающая паренхима. Корневые шишки образуют придаточные почки, поэтому являются органами вегетативного размножения.

Воздушные корни

Воздушные корни встречаются у многих тропических эпифитов (растений, использующих деревья в качестве опоры).

Рис. 1. Воздушные корни.

Такие корни свободно висят в воздухе и поглощают влагу в виде дождя и росы.

Дыхательные корни

Этот тип видоизменённых корней также встречается в тропиках. Он характерен для деревьев, растущих на заболоченных побережьях океанов. Корневая система таких растений сложна и имеет воздухоносную ткань аэренхиму. Через отверстия воздух попадает в аэренхиму и далее проходит в удалённые подводные участки растения.

Рис. 2. Дыхательные корни.

Ходульные корни

Ходульные корни, или корни-подпорки, образуются у растений, растущих на зыбком илистом грунте. Они распределяют массу растения на увеличенную за их счёт площадь опоры.

Столбовидные корни

Особенность столбовидных корней в том, что они закладываются на ветвях. Характерны такие корни побегов для баньяна.

Баньян – это не название растения. Это название особенности роста некоторых фикусов. Можно назвать баньяном любое дерево с объёмной кроной, опирающееся на столбовидные корни.

Рис. 3. Индийский баньян.

Микориза

Микориза является симбиозом корней и грибов. Она представляет собой корни с проникшими в них гифами гриба. Сожительство с грибом имеет ряд полезных для растения последствий:

- увеличение всасывающей активности корневой системы;

- защита от заражения паразитическими грибами и бактериями;

- увеличение поверхности поглощения воды.

Таблица «Видоизменения корней»

| Типы корней | Примеры растений | Функция |

| Корнеплоды | Репа, редис | запасающая |

| Корневые шишки | Георгин, любка | запасающая |

| Дыхательные | Авиценния | Снабжение воздухом подводных участков растения |

| Ходульные | Ризофора | Увеличение площади опоры |

| Столбовидные | Фикусы | Увеличение площади опоры |

| Корни-зацепки | Плющ и др. лазающие растения | Опорная |

| Корни-присоски | Омела и другие паразиты | Всасывание |

Что мы узнали?

Из статьи по биологии (6 класс) мы узнали, что у многих растений корни выполняют, помимо основных, некоторые дополнительные функции, с чем связаны соответствующие видоизменения корней. Хотя эти функции считаются дополнительными и специфическими, они всё равно имеют отношение к опоре и питанию растения. Типы видоизменённых корней весьма разнообразны.

Учитель физики, информатики и вычислительной техники. Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках Приоритетного Национального Проекта «Образование».

ИсточникВтягивающие или контрактильные корни.

Существуют некоторые виды растений, у которых корень резко сокращается в продольном направлении у его основания. К примеру, такое происходит у луковичных растений.

У покрытосеменных растений часто встречаются втягивающие корни, которые обеспечивают плотное прилегание к земле розеток (одуванчик, подорожник и т.д.).

Благодаря подземному положению корневой шейки и вертикального корневища, обеспечивается углубление клубней в почве. Т.е. втягивающие корни дают возможность побегам выбирать наиболее благоприятную глубину залегания в почве. В неблагоприятных климатических условиях, например в Арктике, втягивающие корни помогают пережить сложный зимний период цветковым почкам и почкам возобновления.

Втягивающие корни

Воздушные корни.

Многие тропические растения эпифиты имеют воздушные корни. К примеру, такие корни встречаются у растений семейства орхидных, аронниковых и бромелиевых. У этих растений есть, так называемая аэренхима. Это специальная рыхлая воздухоносная ткань из тонкостенных паренхимных клеток, из которой образованы перемычки между большими воздушными полостями. Благодаря аэренхимы эти растения способны поглощать атмосферную влагу.

Великий баньян – дерево с самой большой в мире площадью кроны. Находится в Индийском ботаническом саду в Хауре. Это Фикус бенгальский (Fícus benghalénsis) семейства Тутовые, плоды небольшие и несъедобные, при созревании красного цвета.

Возраст Великого баньяна составляет 200-250 лет, дерево является одним крупнейшим из известных баньянов. Во время ураганов 1884 и 1886 годов были повреждены некоторые из основных отростков, и дерево оказалось разделено на две части. После удара молнии в 1925 году произошло расщепление главного ствола, вследствие чего ствол пришлось вырезать. После этого баньян стал считаться клональной колонией, а не одним деревом, как раньше.

Благодаря большому количеству воздушных корней Великий баньян больше похож на рощу, чем на отдельное дерево. Вокруг баньяна проложена дорожка протяжённостью 330 метров, но дерево продолжает разрастаться за её пределы. Крона дерева имеет длину окружности около 350 метров, наибольшая высота достигает 25 метров. Площадь дерева составляет примерно 1,5 га. В настоящее время Великий баньян имеет 3280 воздушных корней, доходящих до земли.

Дыхательные корни

В тропиках на заболоченных почвах у деревьев часто образуются дыхательные корни или пневматофоры. Эти дыхательные корни поднимаются вверх (обратите внимание — это отрицательный геотропизм!) над поверхностью заболоченной почвы, чтобы снабжать воздухом подземные органы растения через систему отверстий.

Дыхательные корни

Ходульные корни.

В мангровых зарослях, растущих в приливно-отливной полосе тропических морей, встречаются деревья с так называемыми ходульными корнями. Эти придаточные корни сильно разветвлены и растут вниз, благодаря чему деревья сохранят устойчивость на зыбком грунте.

К наиболее интересным и эффектным ходульным корням можно отнести корни-подпорки мощных ветвей фикуса-баньяна. Многочисленные придаточные корни баньяна также растут вниз, как это видно на рисунке. Внизу они сильно утолщаются, укореняются, развивая при этом свою собственную корневую систему. В результате этого одно единственное дерево баньяна может разрастись в целую «рощу», и занимать при этом площадь до 500 м 2 .

Досковидные корни.

Опорные досковидные корни часто встречаются у крупных деревьев тропического дождевого леса. На мой взгляд, они не менее интересны, чем ходульные корни. Стволы деревьев первого яруса дождевого леса могут достигать гигантских размеров, при этом корневая система у них поверхностная.

Этим гигантам необходимо удерживаться в почве (которой практически нет) во время частых штормов и ливней. И корни обычного строения никогда не смогли бы заякоривать такие растения в таких условиях. Поэтому, у таких деревьев на корнях, стелющихся по поверхности почвы, развиваются особые вертикальные выросты. Эти выросты как доски прилегают к стволу дерева.

На первом этапе досковидные корни в своем сечении округлы, но затем постепенно происходит сильный односторонний вторичный рост. Высота таких досковидных корней В тропическом дождевом лесу может легко превышать рост человека.

Корни-прицепки.

Придаточные корни-прицепки часто встречаются на стеблях различных корнелазающих лиан. К таким, например относится плющ. Окончания этих корней-прищепок густо покрыты всасывающими волосками, которые выделяют слизь. Благодаря этой слизи они очень крепко приклеиваются к своей опоре. Корни-прицепки прочно удерживают растения, проникая в различные неровности или трещины дерева, стены, скалы, или какой-то другой опоре.

Корни-прицепки – у плюща

Корни-присоски.

Корни некоторых паразитных растений, к каким, например, относятся представители семейства гидноровых, изменили свои функции и превратились в присоски (гаустории). Гаустории оттягивают питательные вещества из растения-хозяина, внедряясь в его проводящие ткани.

Источник