Корневые системы деревьев хвойных пород

Пихта белая, или европейская. Ареал пихты белой в пределах СССР ограничивается Карпатами и Беловежской Пущей.

Произрастает она в поясе темнохвойных лесов совместно с елью европейской. По теневыносливости пихта несколько превосходит ель. Корневая система пихты белой изучена слабо и в литературе почти не описана.

Пихта белая развивает стержневой корень на глубину более 1 м. Корневая система пихты белой на бурой горно-лесной почве средней мощности представлена горизонтальными корнями первого порядка ветвления с ответвлениями четвертого-пятого порядков и хорошо развитым стержневым корнем. В общей протяженности скелетных корней горизонтальные корни занимают 99,1—99,4 %; в общей массе корневой системы относительное участие стержневого корня составляет 32,7—40,7 %. Суммарная протяженность скелетных корней пихты значительно меньше, чем у ели. Наибольшее относительное участие в общей длине корней составляют корни второго порядка. В отличие от корней ели, корневая система пихты белой имеет хорошо развитые стержневые корни длиной до 2,0 м, проникающие на глубину до 120 см, что в 3 раза больше максимальной глубины проникновения корневой системы ели европейской.

Какие бывают типы подвоев? На каких подвоях выращены растения наших питомников?

Представляет интерес сравнение строения корневых систем на бурых горно-лесных почвах с их строением на глубоких серых лесных почвах, подстилаемых суглинками, где стержневые корни пихты проникают на глубину до 150 см. Разветвленность интенсивная. В отличие от корневой системы ели, у пихты отсутствуют вертикальные ответвления от горизонтальных корней.

Площадь проекции кроны у модели пихты лучшего роста составила 3,1 м 2 , среднего 2,5, отстающего в росте 1,9 м 2 , т. е. так же, как у ели в этих условиях. Однако площадь проекции корней у пихты значительно меньше, чем у ели, и составляет соответственно 28,3; 13,4; 6,0 м 2 в зависимости от группы роста деревьев. Намного меньше также и объем почвенного пространства, занимаемого корневыми системами пихты, — соответственно 12,2; 5,7; 2,5 м 3 . Более развитая корневая система пихты занимает меньший объем почвенного пространства, чем корневая система ели. В связи с этим увеличивается коэффициент компактности корневой системы, который составляет у дерева лучшего роста 36,6 м/м 3 , среднего 31,5 и отстающего в росте 30,2 м/м 3 (у ели соответственно 11,6; 14,1 и 17,1 м/м 3 ).

Ель европейская. Корневая система ели имеет свои биологические и морфологические особенности. Ель известна как порода относительно требовательная к плодородию почвы. Она хорошо растет на глубоких и среднемощных почвах, например на бурых горно-лесных в условиях Карпат.

Здесь на крутых горных склонах на высоте 800—1200 м над ур. м. текущий прирост древесины в 60—80-летних древостоях ели европейской составляет 11—18 м 3 , высота стволов достигает 50 м. Ареал ели европейской включает северо-западные, западные и центральные районы европейской части СССР и Украинские Карпаты. Разнообразием эдафических условий в пределах такого обширного ареала обусловлены и существенные изменения в строении корневой системы ели. На глубоких супесчаных почвах ель образует достаточно глубокую корневую систему.

Виды корней и корневых систем

В условиях европейского Севера СССР на дренированных, относительно глубоких почвах корни вертикальной ориентации ели проникают вглубь на 1,5—2,0 м и более. На мелких, сильноувлажненных и тяжелых почвах ели европейской свойственна поверхностная корневая система.

Нет другой такой древесной породы, как ель, при описании корневых систем которой встречались бы такие противоречивые оценки. Причина этого объясняется относительной эфемерностью стержневого корня и способностью образовывать хорошо развитые вертикальные ответвления от горизонтальных корней.

Корневые системы ели европейской в условиях Украинских Карпат представлены хорошо развитыми скелетными горизонтальными корнями первого порядка с ответвлениями до четвертого-пятого порядков и незначительным количеством вертикальных ответвлений. Стержневой корень отсутствует, он трансформировался в утолщение длиной 10—15 см, от которого отходят горизонтальные корни.

Данные свидетельствуют о поверхностном расположении корневой системы ели, когда более 99 % длины скелетных корней приходится на корни горизонтальной ориентации, расположенные на глубине 0—20, 0—30 см.

Корневая система ели в чистых культурах 5,10 и 14-летнего возраста, I—II классов бонитета на суглинистой почве и 18-летнего возраста на серой лесной почве располагается также в верхнем 30-сантиметровом горизонте почвы, углубляясь к 14-летнему возрасту корнями горизонтальной ориентации за счет ответвлений третьего-четвертого порядков на 40—45 см. Стержневой корень отсутствует уже в 5-летнем возрасте, он трансформировался в короткое 15—20-сантиметровое утолщение, от которого отходят горизонтальные корни первого порядка. В 10- и тем более в 14-летнем возрасте положение стержневого корня обнаружить вообще не удалось, так как он полностью был покрыт древесиной горизонтальных корней первого порядка.

В 5-летнем возрасте у ели преобладают корни первого порядка, а в 10- и 14-летнем возрасте — второго и третьего порядков ветвления. Самый высокий (седьмой) порядок ветвления зафиксирован у деревьев лучшего роста в 14-летнем возрасте в количестве 0,3—0,5 % общей протяженности скелетных корней.

Глубина проникновения вертикальных ответвлений ели на серых лесных почвах составляет 1,6 м. Однако, как и на бурых горно-лесных почвах, здесь также обнаружено отсутствие стержневого корня, несмотря на наличие благоприятных условий для его развития. У пихты белой в аналогичных условиях хорошо развиты стержневые корни, проникающие на глубину 100—148 см.

Таким образом, одной из биологических особенностей ели является эфемерность ее стержневого корня, прекращающего рост в длину уже в 2—3-летнем возрасте. Эта особенность сформировалась у ели европейской в процессе филогенетического развития в горных условиях, на слаборазвитых почвах, где решающее значение для жизнеобеспеченности деревьев имеет освоение поверхностного слоя почвы горизонтальными корнями.

Корневая система ели, не обладая свойством глубоко проникать в почву, способна интенсивно разветвляться. Средний коэффициент ветвистости корней ели достигает 5,47, т. е. на каждом метре скелетного корня первого порядка образуется 4,47 м ответвлений второго и третьего порядков. По интенсивности разветвленности скелетных корней ель почти в 2 раза превосходит сосну обыкновенную и почти в 4 раза дуб черешчатый.

В отличие от других древесных пород, у ели уже в 10-летнем возрасте отсутствуют корни первого порядка с коэффициентом ветвистости 1,0, т. е. корни, не имеющие ответвлений, а наибольшее количество корней имеют коэффициент ветвистости 2,1—3,0.

Сбежистость корней ели характеризуется коэффициентами формы на относительных длинах: 0,1 — 63,6±1,3; 0,2 — 43,2±1,3; 0,5 — 24,8±0,8; 0,7 — 12,9±0,4; 0,9 — 6,4±0,3. Коэффициент объема корня (Коб), полученный по приведенным коэффициентам формы, составляет 0,01392. Этот показатель у ели выше, чем у сосны, т. е. корни ели менее сбежисты, чем корни сосны.

Интенсивность среднегодового прироста корней первого порядка ели в 18-летнем возрасте составляет по диаметру 4,6 мм, по длине 26,7 см. Площадь проекции кроны у деревьев лучшего роста в этом возрасте достигает 31,0 м 2 , корней 46,9 м 2 . Объем почвенного пространства, занимаемого корневой системой дерева лучшего роста, составляет 15 м 3 , среднего 8, отстающего в росте 2,8 м 3 . Показатель компактности корневой системы ели составляет соответственно 11,6; 14,1; 17,1 м/м 3 .

Сосна обыкновенная. Произрастая в широком диапазоне почвенно-гидрологических условий, сосна активно приспосабливается к их особенностям, изменяя в определенных пределах свои морфологические характеристики.

Корневая система сосны в зависимости от почвенно-гидрологических условий может иметь хорошо развитый стержневой корень, большое количество уходящих вглубь вертикальных ответвлений от горизонтальных корней, но может быть типично поверхностной на почвах с высоким уровнем залегания грунтовых вод или в засушливых условиях с непромываемым водным режимом. Благодаря этой особенности корневая система сосны наиболее часто по сравнению с другими породами используется при разработке классификаций типов строения корневых систем.

Однако при любом типе строения корневой системы сосны основная масса ее корней располагается в поверхностном слое почвы до 60 см, причем чем ближе к поверхности почвы, тем более интенсивно выражается корненаселенность.

На дерново-слабоподзолистых почвах Западной лесостепи строение корневой системы сосны обыкновенной характеризуется увеличением с возрастом относительного участия корней более высоких порядков. Для корней горизонтальной ориентации наиболее высокий порядок ветвления — восьмой, для стержневого корня — пятый. Наибольшую протяженность составляют горизонтальные корни второго порядка. В строении стержневого корня и других корней относительное участие ответвлений соответствующих порядков с возрастом изменяется. В 14-летнем возрасте наибольшее долевое участие здесь принимают корни первого, в 41-летнем — второго, в 90-летнем — третьего порядка.

Структура корневой системы сосны обыкновенной характеризуется относительным участием корней горизонтальной ориентации в пределах 52,5—71,4 %. Относительное участие стержневых корней может достигать 15,6 %, а вертикальных ответвлений от горизонтальных корней 31,9 % общей протяженности корней. С увеличением возраста суммарное количество корней вертикальной ориентации возрастает с 28,6 до 47,3 %.

Глубина проникновения стержневых корней сосны зависит от почвенно-гидрологических условий и возраста. Максимальная глубина зафиксирована на дерново-подзолистых супесчаных почвах с отсутствием признаков оглеения, где она достигает 450 см. На дерново-среднеподзолистых почвах с наличием ортштейновых прослоек или оглеенного горизонта стержневые корни в 14-летнем возрасте достигают глубины 107 см, в 41- и 90-летнем возрастах — 120 см.

Интенсивность разветвленности скелетной части корневой системы сосны средняя. Средний коэффициент ветвистости корней сосны составляет 2,53, т. е. на каждый метр скелетных корней первого порядка приходится 1,5 м второго, третьего и последующих порядков ветвления. Интенсивность разветвленности корней сосны изменяется с возрастом.

В одинаковых условиях местопроизрастания во влажной субори с увеличением возраста сосны с 23 лет до 41 года коэффициент ветвистости увеличился на 10,4 %. Наибольшее количество корней имеет небольшую разветвленность (1,1—2,0). С возрастом увеличивается относительное участие корней с более высоким коэффициентом ветвистости. Так, в 12-летнем возрасте корней с коэффициентом ветвистости более 2,0 имеется 44,3 %, в 23-летнем — 58,5, в 41-летнем — 69,6 % общего числа корней.

Сбежистость скелетных корней сосны, т. е. интенсивность уменьшения их диаметра по длине, характеризуется следующими коэффициентами формы: 0,1 — 55,4±1,15; 0,2 — 37,2±0,03; 0,5 — 20,8±0,75; 0,7 — 14,0±0,58; 0,9 — 8,3±0,45. По сравнению с другими древесными породами корни сосны отличаются наибольшей интенсивностью сбежистости.

По коэффициенту объема корня сосна занимает последнее место среди других пород, т. е. ее скелетные корни первого порядка наиболее сбежисты по сравнению с корнями других древесных пород. С возрастанием порядка ветвления сбежистость порой уменьшается, т. е. чем выше порядок ветвления, тем более полнодревесными, или более шнуровидными, становятся корни. В корневых системах 90-летней сосны коэффициент объемов корней составляет: для корней первого порядка 0,01101, второго 0,2711, третьего 0,3401, четвертого 0,4430.

Среднегодовой прирост горизонтальных и скелетных корней сосны в длину в период наиболее интенсивного их роста (до 25—30-летнего возраста) на дерново-подзолистых супесчаных почвах составляет 16,0—32,5 м. Однако в отдельные благоприятные годы прирост по длине может достигать 65—100 см. Отношение интенсивности роста стержневых корней к интенсивности роста наиболее крупных горизонтальных корней в этих условиях равно 0,44±0,008, а к интенсивности роста среднего горизонтального корня 0,70±0,02. Превышение площади проекций корневых систем над площадью проекций крон в среднем составляет 11,8±0,7.

ИсточникВершки и корешки — что важнее? Выбираем посадочный материал

Нередко можно увидеть на рынке людей, выбирающих посадочный материал, качество которого они определяют по состоянию корневой системы. И они абсолютно правы, ведь именно корешки обеспечивают (или нет) успех вершкам. Но выбор этот тоже не лишен стереотипов, иногда не совсем верных с точки зрения науки.

Что важнее при выборе саженца — вершки или корешки?

Корень корню рознь

Весенним днем на улицах часто встречаю радостных людей с саженцами в руках. А саженцы те имеют по одному длинному корню-хвосту, и нагота этих хвостов ничем не прикрыта, подставлена лучам яркого весеннего солнца. Люди рады, что наконец-то купили саженцы, да еще и повезло, отобрали из массы предлагаемого – лучшее: вон по какому длинному и толстому корню имеет каждое растение. А на самом деле ничего хорошего в таком корне-хвосте нет.

Если посмотреть на то, как работает корневая система растений, мы увидим, что подобные корни (они называются скелетными) в основном несут функцию закрепления растения в почве. А вот питание осуществляется вовсе не ими, а мельчайшими белыми, очень тонкими корешками, которые называются ризоидными. Эти корешки обычно располагаются по самой периферии корневой системы. Именно они всасывают драгоценную для растений влагу.

При транспортировке растений и их пересадке ризоидные корешки неминуемо повреждаются. И пока они не наросли, растение живет только за счет своих внутренних резервов — тех, которые оно накопило в период выращивания в питомнике.

Зная это, легко понять, у какого растения больше шансов выжить, а у какого меньше, а то и нет вовсе.

Растение выживет только в том случае, если этих резервов хватит до момента, когда отрастут ризоидные корни, способные компенсировать уходящие с испарением запасы. Значит, идеально может чувствовать себя только то растение, которое имеет корневую систему, способную быстро восстановиться.

А реалии таковы: быстрее восстановится (обрастет ризоидами) мочковатая корневая система, а вовсе не стержневая, хотя она и кажется, на первый взгляд, более сильной и здоровой.

Корень тоже формируют

Вряд ли одиночный стержневой корень, наполовину, как водится, израненный и подсохший, быстро обрастет многочисленными волосяными корешками. Надо заметить, что речь здесь идет не столько о биологических особенностях строения корневой системы того или иного вида, сколько о наличии или отсутствии ее формовки, которая должна проводиться в любом питомнике.

Действительно, часть видов изначально по своей морфологии имеет стержневую корневую систему, часть мочковатую, а часть поверхностную. Но при соответствующих формовках и регулярных «перешколиваниях» в питомнике и растения со стержневыми корнями вполне могут иметь мочковатую корневую систему.

К примеру, дуб черешчатый и его сорта имеют стержневые корневые системы. Именно по этой причине его не предлагают фирмы, торгующими зимними крупномерами, ибо при варварской выкопке растений в природе корней на нем не остается. А вот в питомнике мы можем купить дуб черешчатый, к примеру, сорта ‘Фастигиата’ c мочковатой, а не стержневой корневой системой. Это говорит о том, что его с завидной периодичностью перешколивали (пересаживали) и при этом формовали его корневую систему, превращая стержневые корни в разветвленные мочковатые.

Выбирайте саженцы внимательно

Обратите на это внимание. Не приобретайте выдернутые из земли растения, которые росли несколько лет без формовки не только подземной, но зачастую даже и надземной части.

Хранение — это важно

Думайте и о том, как долго это растение пролежало на открытом воздухе. Даже идеальный со всех точек зрения саженец, выращенный по всем правилам в плодовом питомнике где-нибудь под Тамбовом, может быть загублен перекупщиками, которые продержали его на солнце пару-тройку дней.

Кстати, при всех плюсах мочковатой корневой системы, она пересыхает куда быстрее стержневой. Имейте это в виду и проверьте, не покупаете ли вы растение по сути уже без корней, которые просто высохли (это легко проверить, пощупав их: пусть сухие сверху, но при этом упругие – это живые корни, а пусть и мокрые сверху, но вялые и повисшие – будут восстанавливаться с большим трудом).

Закрытая корневая система — не панацея

Ну, если с обрастанием приобретенных корневых систем ризоидами все понятно, то резонно возникает и такой вопрос: а можно ли сохранить эти ризоиды без повреждений? Сохранить их можно, только приобретая растения в контейнерах или пересаживая на незначительные расстояния с корневым комом, с максимальным его сохранением.

Сохранить корешки можно только при покупке растения в контейнерах. Но и здесь есть нюансы

Однако и при покупке растений в контейнерах тоже не все так гладко, как кажется на первый взгляд. Ввоз в Россию земляных субстратов официально запрещен. Растения приходят (за редким, по сути — контрабандным, исключением) в торфе, который не может служить длительно, и растения, особенно комнатные, желательно пересадить в грунт как можно быстрее. Субстрат, конечно, имеет запас питательных веществ за счет включения в его состав удобрений, в том числе, длительного действия, но в нем отсутствует бактериальная основа, так как перед засыпкой в контейнеры в большинстве европейских питомников он пропаривается при температуре около +200 градусов (это требование карантинных служб).

В тесноте и в обиде

Другая опасность кроется в том, что контейнеры часто подолгу находятся на продажной площадке и корни не просто прорастают сквозь субстрат, а перерастают его и начинают спирализоваться, закручиваясь по стенкам контейнера. Это самым негативным образом сказывается на их последующей приживаемости. Растение тратит массу сил, чтобы из этих закрученных в спираль корней получить разветвленную корневую систему.

В Америке научились бороться с этим явлением, используя систему ‘Spin Out’: на стенки контейнера наносится специальный состав, при соприкосновении с которым корни обжигаются. Это работает как прищипка, и они начинают не спирализоваться, а разветвляться (по сути дела альтернатива перешколиванию растений с подрезкой корневой системы). У нас эта система не используется, и часто, доставая ком из контейнера, мы видим просто моток толстых корней, свернутых в спираль.

Нюансы высадки контейнерных растений

Понятно, что расплести скрученные корни невозможно, но все же имеет смысл взять деревянный колышек и растормошить ком, пусть и с частичным повреждением корней. Растормошенные корни, помещенные в питательный субстрат в посадочной яме, обычно очень быстро начинают восстановление. Но помните, что яма должна быть больше кома (контейнера) раза в три по ширине и раза в два по высоте. В противном случае вы посадите растение в тот же контейнер, и даже растормошенные корешки, наткнувшись на более плотные стенки посадочной ямы, чем субстрат внутри нее, начнут снова спирализоваться.

Покупка контейнерных растений не гарантирует отсутствия проблем

Хочется порекомендовать не жалеть контейнеров, ведь они существенно дешевле, чем растения в них. Часто можно увидеть, как контейнер в целях его сохранения сдирается с корней, которые проросли сквозь его дренажные отверстия. При этом корни часто просто скальпируются, и их оболочка сдирается с них чулком. Разрежьте контейнер — не жалейте его, пожалейте корни. Кстати, их надо тщательно осмотреть и обрезать до здоровой ткани.

Не лучше и те корни, которые вовсе не успели прорасти в контейнер. Настоящее контейнерное растение при его поднятии за крону не должно выдергиваться из грунта. Если происходит именно так, то вы приобрели не контейнерное, а растение с голым корнем, упакованное в пластиковый контейнер. В этом нет ничего плохого, но имейте в виду, что вы попросту немного переплатили.

По весне этим грешат многие питомники, но потом, пока растения стоят и ждут своего покупателя, они обычно прорастают и становятся контейнерными. По-хорошему, продавец должен поставить вас в известность об этом.

Качественные саженцы плодово-ягодных и декоративных культур вы можете выбрать в нашем каталоге, где представлены товары надежных производителей и продавцов посадочного материала и семян. Выбрать саженцы.

ИсточникУ каких растений есть стержневая корневая система

Тип 10 № 10511

Соотнесите признаки однодольных и двудольных растений.

А) стержневая корневая система

Б) параллельное или дуговое жилкование листьев

В) сетчатое жилкование листьев

Г) развит камбий, древесина

Д) мочковатая корневая система

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д | Е |

В этом вопросе необходимо знать признаки классов. У двудольных — А) стержневая корневая система, В) сетчатое жилкование листьев, Г) развит камбий, поскольку идет утолщение органов при росте.

У однодольных: Б) параллельное или дуговое жилкование листьев;Д) мочковатая корневая система; Е) камбия нет

ИсточникКорень

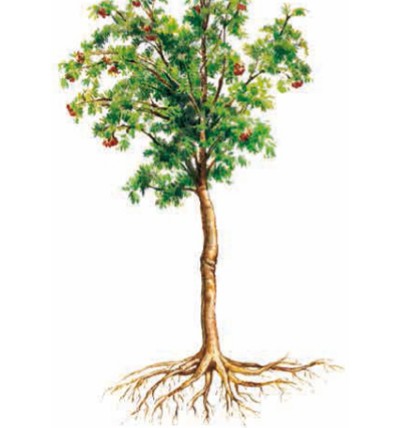

Большинство растений накрепко прикреплено к земле корнем. Этот уходящий глубоко в почву стержень надежно удерживает их на месте, выполняя роль своеобразной опоры. Без сомнения, это очень важная функция, но не основная. Главная задача корня — снабжать растение водой из почвы с растворенными в ней микроэлементами.

Являясь, по существу, продолжением стебля, корень устроен совсем по-другому. Особые ткани обеспечивают этому органу прочность и в то же время делают его чрезвычайно гибким. Корень вынужден самостоятельно прокладывать себе путь под землей, и даже самая твердая почва для него не преграда.

Растет корень вертикально вниз. Основной стержень обычно снабжен многочисленными боковыми отростками. Они более тонкие и ветвятся неглубоко, ближе к поверхности. Здесь почва влажная и содержит наибольшее количество органических и минеральных веществ. Да и кислорода здесь достаточно, что для растения немаловажно.

Однако в засушливых районах, чтобы добраться до живительной влаги, корни приходится отращивать многометровые, как делает это, например, верблюжья колючка.

Если рассмотреть корень под микроскопом, можно увидеть крошечные сосудики, по которым вода и растворенные в ней вещества циркулируют по растению. Жидкость поглощается всей корневой поверхностью, а способствуют этому тонкие, еле различимые глазом волоски. Они увеличивают всасывающую способность корня в несколько раз.

Во многих случаях корни служат для вегетативного размножения растений. На них могут образовываться особые отростки, так называемые «корневые отпрыски». У многих сорняков даже разрубленные на кусочки корешки способны давать жизнь молодым побегам. Именно по этой причине совершенно истребить их на огороде или в саду — задача не из простых.

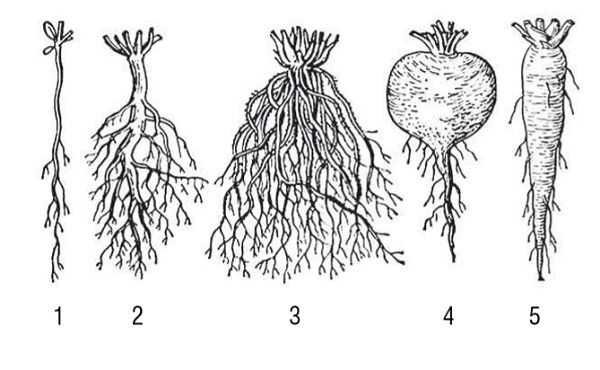

Типы корневой системы: 1 — стержневая; 2 — ветвистая; 3 — мочковатая; 4 — корнеплод свеклы; 5 — веретеновидный корень моркови

Совокупность корней образует корневую систему растения. Если в ней преобладает главный корень, то она называется стержневой (такая корневая система свойственна двудольным растениям); мочковатая корневая система однодольных растений состоит из множества сходных по размеру придаточных корней. Иногда главный корень рано прекращает рост, и его обгоняют боковые корни, образуя очень разветвленную систему корней, свойственную многим деревьям.

У некоторых растений верхняя часть стебля и главный корень образуют корнеплод, в котором накапливаются питательные вещества. Представители корнеплодных — это известные всем овощи: редис, свекла, репа, сельдерей. На втором году жизни корнеплодное растение цветет, плодоносит а потом отмирает.

Каждый тип корневой системы приспособлен для определенных условий существования растений. У верблюжьей колючки, произрастающей в пустынях, стержневой корень дотягивается до подземных вод на глубине в 20 м. Мочковатая корневая система злаков образует густую сеть в верхнем, самом плодородном и хорошо увлажненном атмосферными осадками слое почвы, причем общая длина корней одного растения может достигать десятков километров!

Происхождение корней

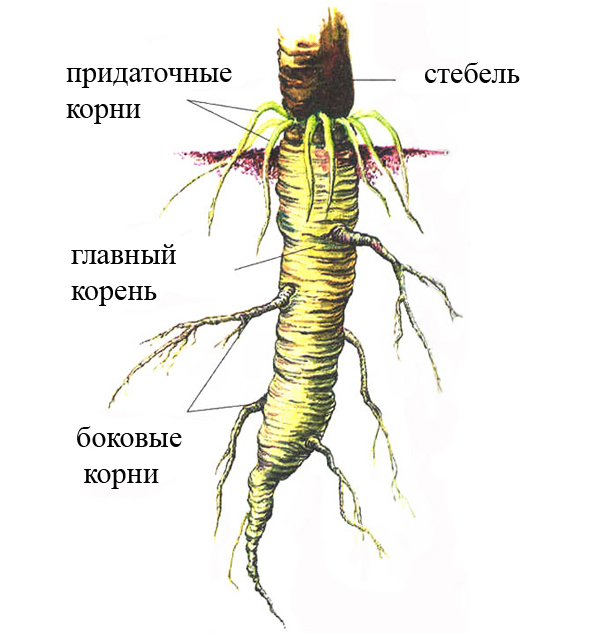

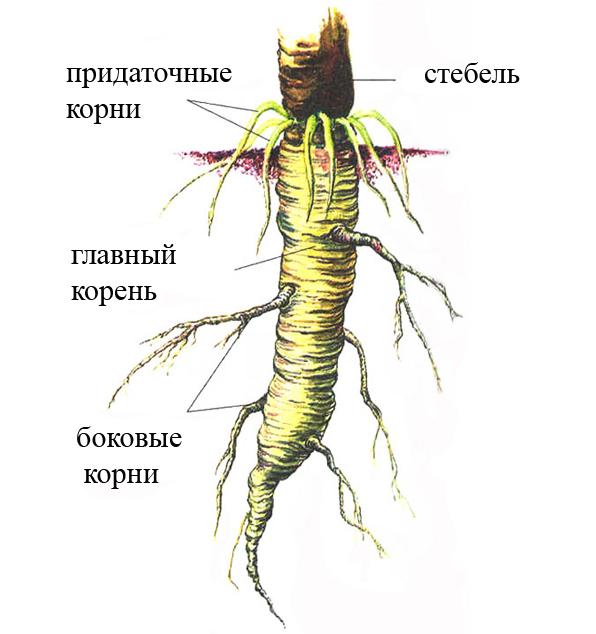

Корни имеют разное происхождение и типы. Главный корень развивается из корешка зародыша и растет вниз, от него отходят более мелкие боковые корни. Корни, развивающиеся из тканей стебля или листьев, называются придаточными. У некоторых растений они развиты даже лучше главного корня.

У растений, обитающих во влажных тропических лесах, на стеблях развиваются воздушные корни. Это придаточные корни, предназначенные для поглощения влаги из воздуха. Достигнув земли, воздушные корни укрепляются в почве. У индийского баньяна они одревесневают и выглядят как дополнительные стволы дерева. У мангровых деревьев, растущих в зоне приливов и отливов тропических морей, образуются выступающие на поверхность и растущие вверх дыхательные корни — пневматофоры, снабжающие воздухом подземные части растений.

Зоны корня

Корень растет вниз благодаря активно делящимся клеткам, располагающимся у его кончика. Эту область называют зоной деления. Чуть выше расположены клетки, которые не делятся, но зато увеличиваются в размере, растягиваясь. Эта область называется зоной растяжения. Если кончик корня будет поврежден, он перестанет расти.

Для того чтобы защитить эту область, на кончике корня есть так называемый чехлик.

Когда садоводы хотят, чтобы корень растения не устремлялся в глубь почвы, а распространялся вширь (ведь растению не нужно будет «искать» воду в толще земли – его будут поливать), они отрезают самый кончик корня. Корень перестает расти в длину и разрастается по сторонам.

Выше зоны роста и зоны растяжения располагаются корневые волоски, которые и втягивают воду и азот из почвы. Эта область называется зоной всасывания. Выше этой области, где корневые волоски заканчиваются, располагается зона проведения. Здесь внутри корня расположено много сосудов, по которым вода поднимается вверх, к стеблю. Через эту область вещества, впитанные корневыми волосками, доставляются к осевому цилиндру.

ИсточникКорневая система. Как образуются придаточные корни

Корень является важным органом растения. Он выполняет несколько жизненно важных функций: осуществляет почвенное питание, удерживает растение в грунте, участвует в вегетативном размножении, а в некоторых случаях создает запас питательных веществ. В статье особое внимание будет уделено придаточным корням и рассмотрены их функции.

Историческое развитие корня

По данным филогенетики, которая идентифицирует эволюционные изменения среди разных видов жизни на Земле, корень у растения появился позже, чем стебель и лист. Это произошло при переходе растений к существованию на земле. Для закрепления на твердой почве им потребовались особые органы, началом которых послужили подземные веточки, подобные корням, позже превратившиеся в корни. Они не содержат листьев и почек и растут в длину за счет деления верхушечных клеток.

Вам будет интересно: Слово «счастье»: происхождение, легенды и значение

Боковые и придаточные корни появляются из тканей, содержащихся внутри корней и стеблей, точка роста которых для предохранения от повреждений покрыта корневым чехликом. Система корней не прекращает формироваться в период всей жизни и развития растения.

Основные функции корня

Вам будет интересно: Минерал ортоклаз: разновидности, свойства и характеристики

Корнем называют осевую, в основном подземную часть высшего сосудистого растения, которая обладает неограниченным ростом в длину вниз к центру земного шара. Основные функции корней состоят в следующем:

- впитывают из почвы вместе с водой минеральные вещества;

- откладывают питательные вещества;

- фиксируют и закрепляют растение в почве;

- взаимодействуют с организмами, находящимися в земле: бактериями и грибами;

- синтезируют гормоны, ферменты и аминокислоты;

- способствуют размножению;

- обеспечивают дыхание.

Виды корней

Корневая система растения состоит из совокупности всех корней. Все они разнятся по значимости и происхождению. Существует три вида корней:

- Главный – его развитие происходит из зародышевого корешка семени. Он растет неограниченно и направлен всегда вниз к центру земного шара, причем обладает активной верхушечной тканью, долго сохраняющей способность делиться и образовывать новые клетки.

- Придаточные – по внешнему виду они похожи на боковые и выполняют те же функции. Образуются придаточные корни от листьев, стеблей и старых корней. Благодаря их развитию, растение способно размножаться вегетативно.

- Боковые – развиваются на других корнях, имеющих любое происхождение, являются образованиями второго и следующих порядков ветвления. Их возникновение происходит с деления особой меристемы (образовательной ткани способной делиться), расположенной на периферийном участке центрального цилиндра корня.

Вам будет интересно: Нравственная культура — это. Основы нравственной культуры

Каждый из корней: главный боковой и придаточный способны ветвиться. А это существенно увеличивает корневую систему, что улучшает питание растения и укрепляет его в почве.

Классификация корневых систем по происхождению и по форме

Совокупность всех корней растения: основного, боковых и придаточных формирует корневую систему. Их различают три типа:

- Стержневую – у растения преобладает развитие главного корня. Он длинный и по толщине существенно превосходит боковые. Стержневая система характерна для многих двудольных: клевера, фасоли, одуванчика.

- Мочковатую – преобладают придаточные корни, а также боковые. Главный – развивается медленно и рано прекращает рост. Такая корневая система присуща ржи, луку, кукурузе.

- Смешанная – при крупном главном корне, может быть стержневой, мочковатой – при одинаковой величине всех корней.

Часто внутри одной системы корни выполняют различные функции:

- скелетные, создают опору растению;

- ростовые – отмечается усиленный рост и небольшое ветвление;

- сосущие – тонкие, обильно ветвятся.

Классификация корней по происхождению

По происхождению корни подразделяются на несколько видов. Главный корень формируется из корешка зародыша и включает в себя главный корень и боковые корни нескольких порядков. Такая система наблюдается у большей части деревьев и кустарников, а также у травянистых, зародыш которых содержит только одну семядолю и ряда двудольных многолетников.

Придаточный корень – происходит его образование на листьях, стеблях, старых корнях, а иногда на цветках. Такой источник корней считается примитивным, потому что он свойственен споровым растениям. Смешанный – встречается у растений с одной и двумя зародышевыми долями.

Сначала из семени начинает расти и развиваться главный корень, но к осени первого года жизни его рост прекращается, и система главного корня составляет малую часть всей корневой системы. На второй и последующие года придаточные корни образуются в междоузлиях, узлах, над и под узлами. Примерно через три года главный корень отмирает и у растения остаются только корни на стеблях и листьях.

Формирование корневой системы

Когда повреждается кончик корня, прекращается его рост в длину. При этом начинает образовываться много боковых корней, располагающихся неглубоко, в плодородном слое грунта. Используя это свойство, например, пересаживая капусту, отщипывают (прием называют прищипкой) кончик главного корня и пересаживают растение с помощью палочки (пики) – пикируют растение.

Оно, с хорошо развитой корневой системой, получает больше питательных веществ и воды, поэтому быстрее растет и развивается. Увеличить количество корней в питательном слое земли можно и при помощи окучивания. Для этого околоназемный ствол растения засыпают грунтом, тогда придаточные корни отрастают от него, добывая дополнительное питание.

Окучивание обычно проводят после дождя или обильного полива при высоте растения не меньше 20 см, а повторное – спустя две недели. Во время этой процедуры почва рыхлится, что обеспечивает хороший рост корней. На дачных участках, например, для окучивания картофеля используют мотыги, а на полях – разные виды окучников.

Корневая система злаковых культур

Среди цветковых растений злаковые культуры занимают особое положение. Они подразделяются на культурные и луговые. Для всех характерна мочковатая корневая система. Образуется она при недоразвитом главном и ранней его замены на придаточные корни растения. Они закладываются еще в стебельке зародыша и начинают развитие при прорастании семени вместе с главным корнем.

А через несколько дней начинают появляться вторичные корни, которые образуются из подземных стеблевых узлов. А у таких культур, как сорго и кукуруза, развитие корней происходит из надземных узлов, близко расположенных к верхнему слою почвы. Они помогают растению сохранять устойчивость во время сильного ветра. Первичные корни злаковых проникают на большую глубину, но основная их масса располагается в верхнем, плодородном слое.

Зависимость корней от природных условий

Основной корень растений, содержащий зародыш с двумя семядолями, обычно сохраняется весь период их существования. Зародышевый корешок однодольных, наоборот, быстро отмирает, развития главного корня не происходит, а от основания побега начинает происходить разветвление корней нескольких порядков. Развиваются придаточные корни на листьях и стеблях.

Эта особенность растений используется для размножения как листовыми, так и стеблевыми черенками. Первым способом разводят бегонию, фиалку, вторым – черную смородину, иву, тополь. Подземные черенки (корневища) часто используют для размножения лекарственных растений – купены, ландыша.

Высшие споровые растения – папоротник и хвощ — главного корня вообще не имеют, у них корни ветвятся только от корневища. У некоторых двудольных (крапивы, сныти) часто происходит отмирание главного корня, зато появляются другие, отходящие от корневищ. Глубже всего в землю проникают корни стержневой системы.

Зато мочковатые корни растений предупреждают эрозию почвы и участвуют в создании дернового покрова. Корневая система растений в неодинаковых природных зонах и на различных почвах не одинакова. Известно, что корни могут уходить до 40 и более метров в глубину в пустынях, при глубоком залегании грунтовых вод.

А вот эфемеры, имеющие поверхностное залегание корней, из-за нехватки влаги приспособились за короткий период времени проходить все фазы вегетации. Корни кустарника саксаул, растущего в пустыне, питаются водой в разные периоды года из неодинаковых земных слоев. Развитие системы корней у каждого вида растений находится в зависимости от природных условий, но в то же время одинаково для одной разновидности.

Заключение

Без корней жизнь высших сосудистых растений невозможна. Для получения полноценного питания, включающего минеральные вещества и воду, необходима развитая корневая система, состоящая из боковых, основного и придаточных корней.

Помимо этого, корни удерживают растение в почве, оберегая его от проливных дождей и сильного ветра, а также способствуют размножению. Да и на почву они влияют благотворно, укрепляя ее верхний слой у неплотных, песчаных, делая более рыхлыми глинистые и каменистые грунты.

Источник