Корень

Корень выполняет функцию поглощения из почвы воды с минеральными веществами.Он закрепляет и удерживает растение в почве. В корнях могут откладываться запасные питательные вещества.

Строение корня

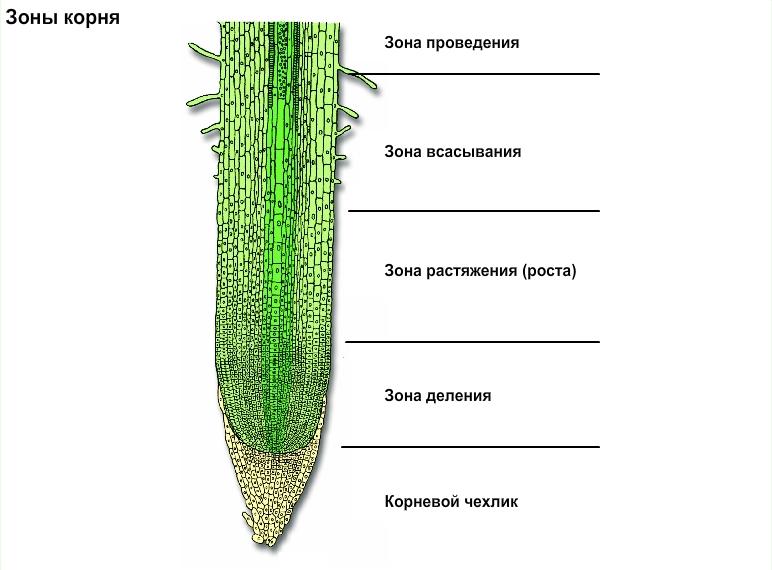

Корень — осевой орган растения, на котором в отличие от стебля нет листьев. Корень нарастает в длину в течение всей жизни растения, продвигаясь среди твердых частиц почвы. Для защиты нежного кончика корня от механических повреждений и уменьшения трения служит корневой чехлик. Он образован тонкостенными клетками покровной ткани, которые отслаиваются и образуют слизь, облегчающую продвижение корня в почве. У растущего корня чехлик обновляется каждый день.

Под корневым чехликом располагается зона деления. Она состоит из образовательной ткани. Клетки этой ткани делятся. Образовавшиеся клетки растягиваются в продольном направлении и формируют зону растяжения и роста. Это обеспечивает рост корня в длину.

Клетки образовательной ткани формируют другие ткани — покровную, проводящую и механическую.

Биология I Корни

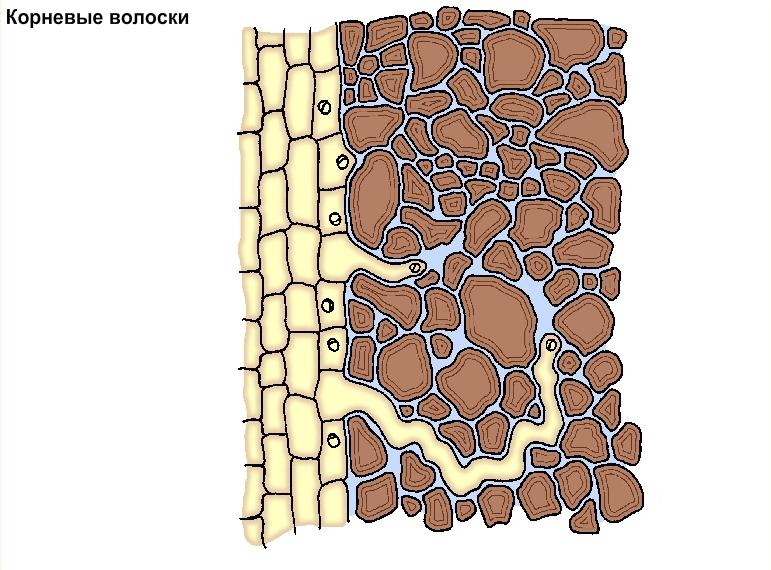

За зоной растяжения следует зона всасывания. R этой зоне из клеток покровной ткани образуется множество корневых волосков. У пшеницы, например, их до 100 на 1 мм2 поверхности корня. Благодаря корневым волоскам всасывающая поверхность корня увеличивается в десятки и даже сотни раз.

Корневые волоски работают как крохотные насосы, которые всасывают из ночвы воду с растворенными в ней минеральными веществами. Зона всасывания подвижна, она меняет свое место в почве в зависимости от роста корня. Корневые волоски живут несколько дней, а затем отмирают, и зона всасывания возникает на вновь вырастающем участке корня. Поэтому всасывание воды и питательных веществ всегда происходит из нового объема почвы.

На месте прежней зоны всасывания формируется зона проведения. По клеткам этой зоны вверх, в надземные органы, проводятся вода и минеральные вещества, а вниз, от листьев к корням органические.

Клетки покровной ткани зоны проведения у взрослых растений при отмирании могут наслаиваться друг на друга, образуя пробку. В результате взрослый корень одревесневает. На зону проведения приходится большая часть длины долгоживущих корней.

Типы корневых систем

Совокупность всех корней растения называется корневой системой. Различают два вида корневых систем — стержневую и мочковатую.

В стержневой корневой системе выделяют главный корень. Он растет строго вниз и выделяется среди прочих корней большей длиной и толщиной. От главного корня отходят боковые корни. Стержневая корневая система характерна для гороха, подсолнечника, пастушьей сумки, одуванчика и многих других растений.

Покрытосеменные. Вегетативные органы растений. Корень, побег, лист | Биология ЦТ, ЕГЭ

Мочковатая корневая система свойственна хлебным злакам, подорожнику и другим растениям, у которых главный корень прекращает рост сразу в начале развития зародыша. При этом у основания побега образуются многочисленные корни, которые называются придаточными.

Растение развивает пучок, или мочку, более-менее одинаковых по толщине, длине и разветвленности придаточных корней.

Источник1. Корень и корневые системы

Корень – осевой орган растений с радиальной симметрией, нарастающий за счет апикальной меристемы и не несущий листьев. Конус нарастания корня защищен корневым чехликом.

Корневая система – совокупность корней одного растения. Форма и характер корневой системы определяются соотношением роста и развития главного, боковых и придаточных корней. Главный корень развивается из зародышевого корешка и обладает положительным геотропизмом. Боковые корни возникают на главном или придаточных корнях как ответвления.

Они характеризуются трансверсальным геотропизмом (диагеотропизмом). Придаточные корни возникают на стеблях, корнях и редко на листьях. В том случае, когда у растения хорошо развит главный и боковые корни, формируется стержневая корневая система, которая может содержать и придаточные корни. Если же у растения преобладающее развитие получают придаточные корни, а главный корень незаметный или отсутствует, то формируется мочковатая корневая система.

Функции корня:

Всасывание из почвы воды с растворенными в ней минеральными солями, Функцию всасывания выполняют корневые волоски (или микоризы), расположенные в зоне всасывания.

Закрепление растения в почве.

Синтез продуктов первичного и вторичного метаболизма.

Осуществляется биосинтез вторичных метаболитов (алкалоиды, гормоны и другие БАВ).

Корневое давление и транспирация обеспечивают транспорт водных растворов минеральных веществ по сосудам ксилемы корня (восходящий ток), к листьям и репродуктивным органам.

В корнях откладываются запасные питательные вещества (крахмал, инулин).

Синтезируют в меристематических зонах ростовые вещества, необходимые для роста и развития надземных частей растения.

Осуществляют симбиоз с почвенными микроорганизмами – бактериями и грибами.

Обеспечивают вегетативное размножение.

У некоторых растений (монстера, филодендрон) выполняют функцию дыхательного органа.

Видоизменения корней. Очень часто корни выполняют особые функции, и в связи с этим они претерпевают изменения или метаморфозы. Метаморфозы корней закрепляются наследственно.

Втягивающие (контрактильные) корни у луковичных растений служат для погружения луковицы в почву.

Запасающие корни утолщены и сильно паренхиматизированы. В связи с накоплением запасных веществ они приобретают репчатую, конусовидную, клубневидную и др. формы. К запасающим корням относят 1) корнеплоды у двулетних растений. В их формировании принимает участие не только корень, но и стебель (морковь, репа, свекла). 2)корнеклубни — утолщения придаточных корней.

Их также называют корневыми шишками (георгин, батат, чистяк). Необходимы для раннего появления больших цветков.

Корни – прицепки имеют лазающие растения (плющ).

Воздушные корни характерны для эпифитов (орхидеи). Они обеспечивают растению всасывание из влажного воздуха воды и минеральных веществ.

Дыхательные корни имеют растения, растущие на заболоченных почвах. Эти корни приподнимаются над поверхностью почвы и снабжают подземные части растения воздухом.

Ходульные корни образуются у деревьев, произрастающих на литорали тропических морей (мангра). Укрепляют растения в зыбком грунте.

Микориза – симбиоз корней высших растений с почвенными грибами.

Клубеньки — опухолевидные разрастания коры корня в результате симбиоза с клубеньковыми бактериями.

Столбовидные корни (корни – подпорки) закладываются как придаточные на горизонтальных ветвях дерева, достигнув почвы, разрастаются, поддерживая крону. Индийский баньян.

У некоторых многолетних растений в тканях корня закладываются придаточные почки, развивающиеся в дальнейшем в наземные побеги. Эти побеги называют корневыми отпрысками, а растения – корнеотпрысковыми (осина – Populus tremula, малина – Rubus idaeus, осот – Sonchus arvensis и др.).

ИсточникФункции корней. Виды корней. Типы корневых систем

Вопрос 1. Какие функции выполняет корень?

Функции корня: закрепление и удержание растения в почве; всасывание воды и минеральных веществ; транспорт этих веществ в надземные органы растения; синтез определенных веществ — гормонов, ферментов и т.д.; запасание питательных веществ (корнеплоды); вегетативное размножение.

Вопрос 2. Какой корень называют главным, а какие — придаточными и боковыми?

Главный корень — это корень, развивающийся из зародышевого корешка.

Придаточные корни — это корни, образующиеся на стеблях, а у некоторых растений и на листьях.

Боковые корни — это корни, отрастающие от главного и придаточных корней.

Воп рос 3. Какую корневую систему называют стержневой, а какую — мочковатой?

Сопокупность всех корней образует корневую систему растения. И ее формировании участвуют главный, боковые и придаточные корни. Различают два типа корневых систем: стержневую и мочковатую.

Для стержневой корневой системы характерно преимущественное развитие главного корня, который длиннее и толще других корней. Она, как правило, встречается у двудольных растений.

В мочковатой корневой системе главный корень не отличается от остальных — он или слабо развит, или рано отмирает. Корневая система образована массой придаточных корней. Мочковатую корневую систему имеют однодольные растения и некоторые двудольные.

Вопрос 4. Какое значение имеет окучивание растений?

При окучивании присыпается землей нижняя часть стебля, что приводит к появлению дополнительных придаточных корней. За счет этого увеличивается общий объем корневой системы в поверхностном плодородном слое почвы.

Видоизменения корней

Рассмотрите рисунки (рис. 31, 32). Выясните, чем отличаются от обычных корней главный корень у моркови, некоторые придаточные корни у чистяка и георгина.

Видоизмененные корни. Как вам известно, у большинства растений корни имеют вытянутую, шнуровидную форму. Основные их функции состоят в закреплении растений в почве и снабжении побегов водой с растворенными минеральными веществами. Однако у некоторых растений корни могут выполнять запасающую функцию или дыхательную, либо другие.

Такие корни отличаются от обычных и их называют видоизмененными. В зависимости от выполняемой функции они различаются между собой по форме и величине. Это корнеплоды (рис. 31), корневые шишки (рис. 32), корни зацепки и другие.

Рис. 31. Корнеплоды Рис. 32. Корневые шишки Корнеплоды.

У некоторых двулетних растений (моркови, петрушки, свеклы) в первый год жизни в основание главного корня и в основание побега откладываются запасные органические вещества (крахмал, сахар, каротин). При этом запасающие органы сильно увеличиваются в толщину. Такое видоизмененное основание главного корня и побега называют корнеплодом (рис. 31).

Корневые шишки. У чистяка, ятрышника, аспарагуса питательные вещества откладывается в придаточных корнях, которые принимают округлую форму. Такие видоизменения придаточных корней называют корневыми шишками, или корневыми клубнями.

Нередко, например у георгина или топинамбура, одновременно с придаточными корнями утолщаются и нижние части побегов (рис. 32).

Опорные корни. У некоторых растений для поддержания их в воздушной среде дополнительно образуются опорные корни. Они могут отходить от кроны и, достигнув поверхности почвы, интенсивно ветвиться. Такие корни характерны для тропического растения баньян (рис. 33).

Они напоминают по форме столбы и называются столбовидными.

У кукурузы от нижних участков стебля отходят мощные придаточные корни, названные ходульными (рис. 34). Они предохраняют растения кукурузы от полегания.

Рис. 33. Баньян Рис. 34. Корни кукурузы

Побеги плюща выносят листья к свету, прикрепляясь к стволам деревьев, скалам, стенам или другой опоре при помощи видоизмененных придаточных корней зацепок (рис. 35).

Рис. 35. Корни-зацепки плюща Другие видоизменения корней. Во влажных тропических лесах имеются растения, произрастающие в кронах деревьев. Их называют эпифитами (от греч. «эпи» — на и «фитон» — растение).

Корни таких растений называют воздушными, так как они обычно свешиваются с ветвей и способны подобно промокательной бумаге поглощать влагу и мелкие частицы, находящиеся в воздухе. К эпифитам относят, например, многие орхидеи (рис. 36).

Рис. 36. Воздушные корни орхидеи

У некоторых растений корни видоизменяются в корни-присоски, которые внедряются в органы других растений — хозяев и поглощают из них воду и растворы минеральных веществ. К растениям с корнями присосками относят, например, иван да марью, погремок, омелу (рис. 37).

Рис. 37. Омела

Повилика (рис. 38) и заразиха не имеют зеленых листьев и не могут образовывать органических веществ. Они всасывают их растворы, как и воду с минеральными веществами, из других растений, на которых паразитируют, при помощи корней присосок.

Рис. 38. Повилика на крапиве

Видоизмененные корни: корнеплоды, корневые шишки, опорные корни, воздушные корни, корни зацепки, корни присоски; эпифиты.

1. Что называют корнеплодами и у каких растений они образуются? 2. Чем корневые шишки отличаются от корнеплодов? Приведите примеры растений, у которых они имеются. 3. Какие видоизмененные корни называют опорными? 4. У каких растений развиваются воздушные корни?

Какую функцию они выполняют? 5. Какие видоизмененные корни развиваются у погремка, омелы, заразихи?

Источник