А вы знаете, что существуют растения нахлебники?

Паразитом или называют живой организм, который живёт за счёт другого организма (хозяина). Паразитов много среди животных, но встречаются они и среди растений. Эти нахлебники отбирают у своих зелёных собратьев воду, питательные и минеральные вещества, истощают их и порой приводят к гибели.

Растения, живущие за счет других, делятся на паразитов, которые не смогут выжить без растения-донора и полупаразитов, которые могут жить и отдельно, но при необходимости, находят себе хозяина.

Приспособившись к жизни за чужой счет, растения-паразиты в той или иной мере утратили собственные листья, стебли и корни. Некоторые из них уже не способны осуществлять фотосинтез.

Растения-паразиты делятся на 2 вида в зависимости от способа добывания полезных веществ: стеблевые и корневые.

Растения-паразиты

К стеблевым паразитам можно отнести Повилику. Тонкие, но в то же время прочные желтоватые нити, обвивающие стебли травянистых растений на лугах, полях и опушках леса – это Повилика. У неё нет ни корней, ни листьев, хлорофилла тоже нет. А питательные соки она получает из растения-хозяина, к стеблю которого присасывается своими отростками-гаусториями.

Зернов А. С. — Высшие растения — Строение, заложение корня

В середине лета ниточки-стебельки Повилики густо покрываются розовыми шариками-соцветиями, дающими огромное количество семян, годами сохраняющихся в почве. После такого буйного цветения на одном растении Повилики может образоваться до 30 тыс. семян.

Страшна Повилика тем, что она полностью высасывает соки из своего хозяина, пока растение-донор не засохнет.

Борются с Повиликой, помещая растения под строгий карантин, тщательно очищая семена для посева, скашивая пораженные травы и распыляя различные химические препараты.

К корневым паразитам относится Заразиха. В России насчитывается их около 40 видов, 5 из которых губительны для сельского хозяйства. Заразиха поражает корни томатов, подсолнухов, картофеля, арбузов, дынь. У заразихи нет своих корней и листьев, стебли покрыты чешуйками, без хлорофилла.

В период цветения появляется огромное количество мелких, как пыль, семян, которые способны долгое время сохранять всхожесть. Ветер разносит семена на большие расстояния, и прорасти они могут, только на корнях определённых растений-хозяев при воздействии корневых выделений и при определенной кислотности почвы.

В тропических лесах острова Суматра растёт Раффлезия Арнольди, знаменитая самыми большими в мире цветками. Они достигают размера автомобильного колеса и весом до 7 кг, а бутоны вырастают размером с кочан капусты.

Названо растение в честь двух ботаников Раффлеза и Арнольди, которые её открыли. Удивляет то, что у этого растения есть один только цветок, листьев, стеблей и корней нет вообще! Из-за этого, кажется, что цветки лежат прямо на земле.

Растение паразитирует, пронизывая корни виноградных растений, в основном из рода циссус, и питается их соками. Опыляют цветки мухи, привлеченные цветком красновато-бурой окраски и исходящего от него ужасного запаха гниющего мяса. Из-за такого запаха её ещё называют трупная лилия.

Растения – полупаразиты

Тёмно-зелёные нарядные шары Омелы белой из спутанных веточек хорошо заметны зимой в облетевших кронах деревьев. Омела белая относится к полупаразитам.

В отличие от паразитов у омелы есть фотосинтез, а листья содержат хлорофилл. Настоящих корней у омелы нет, но она образует тяжи, ветвящиеся под корой дерева-хозяина и сосущие из него воду с питательными веществами.

У омелы много видов, но практически все они паразитируют на деревьях. Птицы любят склёвывать плоды омелы. Они становятся белыми и прозрачными при созревании. Дрозды-рябинники – одни из главных распространителей семян омелы. Её клейкие семена разносят птицы, заражая этим паразитом всё новые и новые деревья.

Известный полупаразит – это иван-да-марья, или марьянник дубравный. У него корни со специальными присосками, высасывающими из корней донора всё самое питательное.

Весной в лиственных лесах из-под земли появляются мясистые бело-розовые стебли с кистью красных или малиновых цветков. Это растение называется Петров крест.

Его стебли лишены хлорофилла, а листья превратились в бесцветные чешуйки. Зато под землёй развивается очень крупный, крестообразно ветвящийся корень. Цветки петрова креста содержат нектар и их охотно посещают пчёлы и шмели. Кстати, это растение ядовито и вызывает отравление, при этом используется в медицине.

ИсточникЗри в корень: занимательные факты о «подземной» жизни растений

Известно, что благодаря корням растения получают живительную влагу, крепятся к грунту. Чтобы выполнять перечисленные функции, им необходима сила. И растения, борясь за жизнь при помощи корней, демонстрируют поистине богатырские результаты. К примеру, обычный на первый взгляд тополь, разрастаясь, с легкостью крошит асфальт.

Сосны, которые эффектно смотрятся на каменистых горных склонах и скалах, постепенно разрушают и превращают в пыль горные породы. Даже травы способны ломать камень: название камнеломка недвусмысленно указывает на разрушительные способности этого многолетнего растения.

Убедиться в силе корней несложно. Достаточно провести занимательный опыт: на дно обычного цветочного горшка положите мраморную гладкую пластину, поверх нее насыпьте скудный грунт и посадите в него растение. Буквально через месяц поверхность мрамора будет буквально изъедена корнями и перестанет быть гладкой.

Именно поэтому вблизи домов не рекомендуют высаживать черемуху, клен, бук, тополь, вяз, лиственницу — в поисках пропитания эти деревья поднимают и ломают фундаменты. Многие заброшенные дома, храмы и старинные усадьбы серьезно страдают от зеленых разрушителей.

Впрочем, то, что разрушает, может и уберечь от деструктивных явлений. Так, сосну, черемуху и многие другие деревья и кустарники используют для укрепления грунтов при борьбе с появлением и разрастанием оврагов.

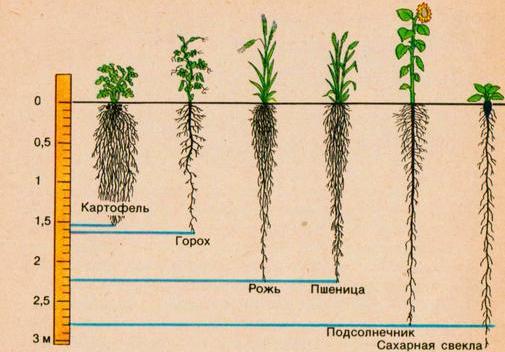

Глубже, шире, длиннее

Если бы растения соревновались в умении достигать глубоких водоносных слоев, то главными претендентами на «золото» были бы зеленые олимпийцы из пустынных и полупустынных уголков планеты, ведь им приходится выживать в условиях жесточайших перепадов температуры и нехватки влаги.

Саксаул, растущий в пустынях Средней Азии, тянет свои корни на глубины свыше 10 метров. Достигнув водоносных слоев, он может существовать в сухих бесплодных песках и солончаках, где другие растения быстро погибают.

Верблюжья колючка, еще один житель пустыни, демонстрирует потрясающую выносливость и умение выжить. Сама она небольшая, неказистая, редко достигает в высоту 1 метра. Однако корни ее простираются в глубь до 20 метров. Можно сказать, что мы видим только малую часть растения, тогда как само оно скрывается на большой глубине.

Состязаться с пустынными чемпионами по длине корней могут яблони. Среднеазиатская яблоня имеет тридцатиметровые корни. Одна яблоня в американском штате Небраска и вовсе установила рекорд, «закопавшись» корнями на глубину свыше километра. Дубы довольно часто добираются до глубин в 100 метров и более. Недаром они воспеты как могучие деревья.

Если же учитывать суммарную длину корневой системы растений, то счет пойдет на километры. У озимой ржи этот показатель — около 600 километров, у сосны — 50 километров. А вот хорошо знакомый всем тополь простирает корни в радиусе всего 20 метров. Зато от основного корня он выпускает множество отпрысков и тем самым захватывает пространство.

А можно ли без корней?

Большинство растений без корней существовать не могут. Тем не менее у любого правила есть исключения. В природе некоторые представители флоры научились обходиться без казалось бы столь нужных органов. У мхов корни отсутствуют: вместо них мохообразные обзавелись ризоидами — приспособлениями для всасывания влаги и прикрепления к грунту, камням.

На яблонях, березах, ивах, соснах и прочих деревьях часто появляются странные зеленые шары или метелки. Это омела — вечно зеленое растение-полупаразит. Настоящих корней у нее нет, зато есть своеобразные корешки-присоски, которыми она крепится к дереву-хозяину. Проникая под кору, омела постепенно разрушает дерево, причем растет медленно и живет около 40 лет.

ИсточникКорневая система. Как образуются придаточные корни

Корень является важным органом растения. Он выполняет несколько жизненно важных функций: осуществляет почвенное питание, удерживает растение в грунте, участвует в вегетативном размножении, а в некоторых случаях создает запас питательных веществ. В статье особое внимание будет уделено придаточным корням и рассмотрены их функции.

Историческое развитие корня

По данным филогенетики, которая идентифицирует эволюционные изменения среди разных видов жизни на Земле, корень у растения появился позже, чем стебель и лист. Это произошло при переходе растений к существованию на земле. Для закрепления на твердой почве им потребовались особые органы, началом которых послужили подземные веточки, подобные корням, позже превратившиеся в корни. Они не содержат листьев и почек и растут в длину за счет деления верхушечных клеток.

Боковые и придаточные корни появляются из тканей, содержащихся внутри корней и стеблей, точка роста которых для предохранения от повреждений покрыта корневым чехликом. Система корней не прекращает формироваться в период всей жизни и развития растения.

Основные функции корня

Корнем называют осевую, в основном подземную часть высшего сосудистого растения, которая обладает неограниченным ростом в длину вниз к центру земного шара. Основные функции корней состоят в следующем:

- впитывают из почвы вместе с водой минеральные вещества;

- откладывают питательные вещества;

- фиксируют и закрепляют растение в почве;

- взаимодействуют с организмами, находящимися в земле: бактериями и грибами;

- синтезируют гормоны, ферменты и аминокислоты;

- способствуют размножению;

- обеспечивают дыхание.

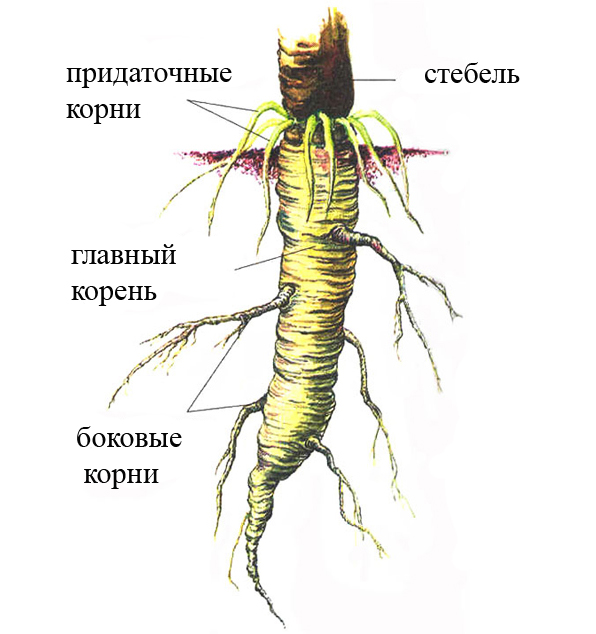

Виды корней

Корневая система растения состоит из совокупности всех корней. Все они разнятся по значимости и происхождению. Существует три вида корней:

- Главный – его развитие происходит из зародышевого корешка семени. Он растет неограниченно и направлен всегда вниз к центру земного шара, причем обладает активной верхушечной тканью, долго сохраняющей способность делиться и образовывать новые клетки.

- Придаточные – по внешнему виду они похожи на боковые и выполняют те же функции. Образуются придаточные корни от листьев, стеблей и старых корней. Благодаря их развитию, растение способно размножаться вегетативно.

- Боковые – развиваются на других корнях, имеющих любое происхождение, являются образованиями второго и следующих порядков ветвления. Их возникновение происходит с деления особой меристемы (образовательной ткани способной делиться), расположенной на периферийном участке центрального цилиндра корня.

Каждый из корней: главный боковой и придаточный способны ветвиться. А это существенно увеличивает корневую систему, что улучшает питание растения и укрепляет его в почве.

Классификация корневых систем по происхождению и по форме

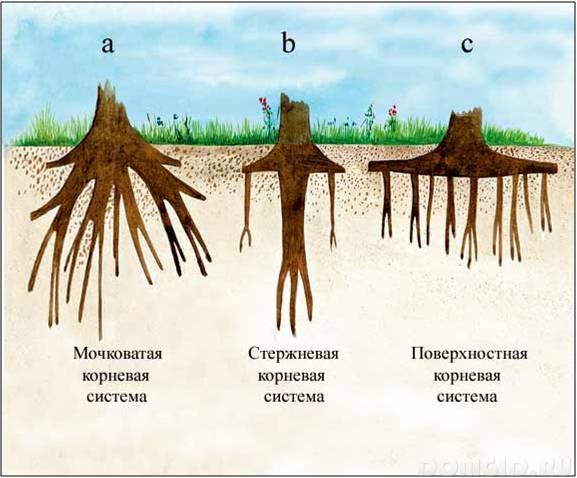

Совокупность всех корней растения: основного, боковых и придаточных формирует корневую систему. Их различают три типа:

- Стержневую – у растения преобладает развитие главного корня. Он длинный и по толщине существенно превосходит боковые. Стержневая система характерна для многих двудольных: клевера, фасоли, одуванчика.

- Мочковатую – преобладают придаточные корни, а также боковые. Главный – развивается медленно и рано прекращает рост. Такая корневая система присуща ржи, луку, кукурузе.

- Смешанная – при крупном главном корне, может быть стержневой, мочковатой – при одинаковой величине всех корней.

Часто внутри одной системы корни выполняют различные функции:

- скелетные, создают опору растению;

- ростовые – отмечается усиленный рост и небольшое ветвление;

- сосущие – тонкие, обильно ветвятся.

Классификация корней по происхождению

По происхождению корни подразделяются на несколько видов. Главный корень формируется из корешка зародыша и включает в себя главный корень и боковые корни нескольких порядков. Такая система наблюдается у большей части деревьев и кустарников, а также у травянистых, зародыш которых содержит только одну семядолю и ряда двудольных многолетников.

Придаточный корень – происходит его образование на листьях, стеблях, старых корнях, а иногда на цветках. Такой источник корней считается примитивным, потому что он свойственен споровым растениям. Смешанный – встречается у растений с одной и двумя зародышевыми долями.

Сначала из семени начинает расти и развиваться главный корень, но к осени первого года жизни его рост прекращается, и система главного корня составляет малую часть всей корневой системы. На второй и последующие года придаточные корни образуются в междоузлиях, узлах, над и под узлами. Примерно через три года главный корень отмирает и у растения остаются только корни на стеблях и листьях.

Формирование корневой системы

Когда повреждается кончик корня, прекращается его рост в длину. При этом начинает образовываться много боковых корней, располагающихся неглубоко, в плодородном слое грунта. Используя это свойство, например, пересаживая капусту, отщипывают (прием называют прищипкой) кончик главного корня и пересаживают растение с помощью палочки (пики) – пикируют растение.

Оно, с хорошо развитой корневой системой, получает больше питательных веществ и воды, поэтому быстрее растет и развивается. Увеличить количество корней в питательном слое земли можно и при помощи окучивания. Для этого околоназемный ствол растения засыпают грунтом, тогда придаточные корни отрастают от него, добывая дополнительное питание.

Окучивание обычно проводят после дождя или обильного полива при высоте растения не меньше 20 см, а повторное – спустя две недели. Во время этой процедуры почва рыхлится, что обеспечивает хороший рост корней. На дачных участках, например, для окучивания картофеля используют мотыги, а на полях – разные виды окучников.

Корневая система злаковых культур

Среди цветковых растений злаковые культуры занимают особое положение. Они подразделяются на культурные и луговые. Для всех характерна мочковатая корневая система. Образуется она при недоразвитом главном и ранней его замены на придаточные корни растения. Они закладываются еще в стебельке зародыша и начинают развитие при прорастании семени вместе с главным корнем.

А через несколько дней начинают появляться вторичные корни, которые образуются из подземных стеблевых узлов. А у таких культур, как сорго и кукуруза, развитие корней происходит из надземных узлов, близко расположенных к верхнему слою почвы. Они помогают растению сохранять устойчивость во время сильного ветра. Первичные корни злаковых проникают на большую глубину, но основная их масса располагается в верхнем, плодородном слое.

Зависимость корней от природных условий

Основной корень растений, содержащий зародыш с двумя семядолями, обычно сохраняется весь период их существования. Зародышевый корешок однодольных, наоборот, быстро отмирает, развития главного корня не происходит, а от основания побега начинает происходить разветвление корней нескольких порядков. Развиваются придаточные корни на листьях и стеблях.

Эта особенность растений используется для размножения как листовыми, так и стеблевыми черенками. Первым способом разводят бегонию, фиалку, вторым – черную смородину, иву, тополь. Подземные черенки (корневища) часто используют для размножения лекарственных растений – купены, ландыша.

Высшие споровые растения – папоротник и хвощ — главного корня вообще не имеют, у них корни ветвятся только от корневища. У некоторых двудольных (крапивы, сныти) часто происходит отмирание главного корня, зато появляются другие, отходящие от корневищ. Глубже всего в землю проникают корни стержневой системы.

Зато мочковатые корни растений предупреждают эрозию почвы и участвуют в создании дернового покрова. Корневая система растений в неодинаковых природных зонах и на различных почвах не одинакова. Известно, что корни могут уходить до 40 и более метров в глубину в пустынях, при глубоком залегании грунтовых вод.

А вот эфемеры, имеющие поверхностное залегание корней, из-за нехватки влаги приспособились за короткий период времени проходить все фазы вегетации. Корни кустарника саксаул, растущего в пустыне, питаются водой в разные периоды года из неодинаковых земных слоев. Развитие системы корней у каждого вида растений находится в зависимости от природных условий, но в то же время одинаково для одной разновидности.

Заключение

Без корней жизнь высших сосудистых растений невозможна. Для получения полноценного питания, включающего минеральные вещества и воду, необходима развитая корневая система, состоящая из боковых, основного и придаточных корней.

Помимо этого, корни удерживают растение в почве, оберегая его от проливных дождей и сильного ветра, а также способствуют размножению. Да и на почву они влияют благотворно, укрепляя ее верхний слой у неплотных, песчаных, делая более рыхлыми глинистые и каменистые грунты.

ИсточникУ каких растений нет настоящих корней

1. Мниум и антоцерос, так как это мхи, а у мхов нет полноценных корней, есть лишь органы прикрепления — ризоиды.

2. Каулерпа, фукус — так как они являются представителями водорослей, тоесть низших растений, у них не только корней нет, но даже тело на ткани не дифференцировано (не разделено)

Ко́рень (лат. radix ) — осевой, обычно подземный вегетативный орган высших сосудистых растений, обладающий неограниченным ростом в длину и положительным геотропизмом. Корень осуществляет закрепление растения в почве и обеспечивает поглощение и проведение воды с растворёнными минеральными веществами к стеблю и листьям [1] .

На корне нет листьев, в клетках корня нет хлоропластов.

Кроме основного корня, многие растения имеют боковые и придаточные корни. Совокупность всех корней растения называют корневой системой. В случае, когда главный корень незначительно выражен, а придаточные корни выражены значительно, корневая система называется мочковатой. Если главный корень выражен значительно, корневая система называется стержневой.

Некоторые растения откладывают в корне запасные питательные вещества, такие образования называют корнеплодами.

Основные функции корня [ править | править код ]

- Закрепление растения в субстрате.

- Всасывание, проведение воды и минеральных веществ.

- Запас питательных веществ в главном корне.

- Взаимодействие с корнями других растений (симбиоз), грибами, микроорганизмами, обитающими в почве (микориза, клубеньки представителей семейства Бобовые).

- Вегетативное размножение.

- Синтез биологически активных веществ.

У многих растений корни выполняют особые функции (воздушные корни, корни-присоски).

Происхождение корня [ править | править код ]

Тело первых вышедших на сушу растений ещё не было расчленено на побеги и корни. Оно состояло из ответвлений, одни из которых поднимались вертикально, а другие прижимались к почве и поглощали воду и питательные вещества. Несмотря на примитивное строение, эти растения были обеспечены водой и питательными веществами, так как имели небольшие размеры и жили около воды.

В ходе дальнейшей эволюции некоторые ответвления стали углубляться в почву и дали начало корням, приспособленным к более совершенному почвенному питанию. Это сопровождалось глубокой перестройкой их структуры и появлением специализированных тканей. Образование корней было крупным эволюционным достижением, благодаря которому растения смогли осваивать более сухие почвы и образовывать крупные побеги, поднятые вверх к свету. Например, у мохообразных настоящих корней нет, их вегетативное тело небольших размеров — до 30 см, обитают мхи во влажных местах. У папоротниковидных появляются настоящие корни, это приводит к увеличению размеров вегетативного тела и к расцвету этой группы в каменноугольный период.

Особенности строения корней [ править | править код ]

Совокупность корней одного растения называют корневой системой.

В состав корневых систем входят корни различной природы.

Главный корень развивается из зародышевого корешка. Боковые корни возникают на любом корне в качестве бокового ответвления. Придаточные корни образованы побегом и его частями.

Части корня [ править | править код ]

- Корневой чехлик, или калиптра. Живой наперсток из клеток, живущих 5—9 дней. Наружные клетки отслаиваются ещё живыми и выделяют обильную слизь, облегчающую прохождение корня между частицами почвы. На смену им, изнутри, апикальная меристема продуцирует новые клетки. В клетках осевой части чехлика, так называемой колумелле, находятся подвижные крахмальные зёрна, обладающие свойствами кристаллов. Они играют роль статолитов и определяют геотропические изгибы корней.

- Зона деления. Около 1 мм, прикрыта снаружи чехликом. Она более тёмная или желтоватого цвета, состоит из мелких многогранных, постоянно делящихся клеток с густой цитоплазмой и крупным ядром. В зону деления входит апекс корня с его инициалями и их производными.

- Зона роста, или зона растяжения. Составляет несколько миллиметров, более светлая, прозрачная. Клетки, пока их клеточные стенки не станут жёсткими, растягиваются в длину при всасывании воды. Это растяжение толкает кончик корня дальше в почву.

- Зона всасывания, или зона поглощения и дифференциации. До нескольких сантиметров. Хорошо выделяется благодаря развитию ризодермы, поверхностной ткани, часть клеток которой даёт длинные тонкие выросты — корневые волоски. Они поглощают почвенные растворы в течение нескольких дней, ниже их формируются новые волоски.

- Зона проведения. Старая ризодерма отмирает и слущивается. Корень при этом немного утончается, становится покрытым наружным слоем первичной коры — экзодермой, выполняющим функцию покровной ткани. Переход одной зоны в другую постепенный и условный.

Зоны молодого корневого окончания [ править | править код ]

Различные части корня выполняют неодинаковые функции и различаются по внешнему виду. Эти части получили название зон.

Кончик корня снаружи всегда прикрыт корневым чехликом, защищающим нежные клетки меристемы. Чехлик состоит из живых клеток, которые постоянно обновляются. Клетки корневого чехлика выделяют слизь, она покрывает поверхность молодого корня. Благодаря слизи снижается трение о почву, её частицы легко прилипают к корневым окончаниям и корневым волоскам.

В редких случаях корни лишены корневого чехлика (водные растения, некоторые растения-паразиты). Под чехликом располагается зона деления, представленная образовательной тканью — меристемой. Если эта апикальная меристема обособлена и образует только клетки корневого чехлика (как у большинства однодольных растений), её называют калиптрогеном. У большинства двудольных меристематическая ткань кончика корня сливается с меристемой, образующей зону всасывания, и называется дерматокалиптрогеном. [ источник не указан 3589 дней ]

Клетки зоны деления тонкостенные и заполнены цитоплазмой, вакуоли отсутствуют. Зону деления можно отличить на живом корешке по желтоватой окраске, длина её около 1 мм. Вслед за зоной деления располагается зона растяжения. Она также невелика по протяжённости: составляет всего несколько миллиметров, выделяется светлой окраской и как бы прозрачна.

Клетки зоны растяжения уже не делятся, но способны растягиваться в продольном направлении, проталкивая корневое окончание вглубь почвы. В пределах зоны роста происходит разделение клеток на ткани.

Окончание зоны растяжения хорошо заметно по появлению многочисленных корневых волосков. Корневые волоски располагаются в зоне всасывания, функция которой понятна из её названия. Длина её от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. В отличие от зоны роста участки этой зоны уже не смещаются относительно частиц почвы.

Основную массу воды и питательных веществ молодые корни всасывают с помощью корневых волосков — выростов клеток поверхностной ткани. Они увеличивают всасывающую поверхность корня, выделяют продукты обмена; находятся чуть выше корневого чехлика. Все вместе они создают впечатление белого пушка вокруг корня.

У растения, только что вынутого из почвы, всегда можно увидеть прилипшие к корневым волоскам комочки почвы. Они содержат слой протоплазмы, ядро, крупную вакуоль; их тонкие, легко проницаемые для воды оболочки плотно склеиваются с комочками почвы. Корневые волоски выделяют в почву различные вещества. Длина варьируется у разных видов растений от 0,06 до 10 мм.

С увеличением влажности почвы образование замедляется; не образуются они и в очень сухой почве. Корневые волоски появляются в виде небольших сосочков — выростов клеток. По прошествии определённого времени корневой волосок отмирает. Продолжительность его жизни не превышает 10—20 дней

Выше зоны всасывания, там, где исчезают корневые волоски, начинается зона проведения. По этой части корня вода и растворы минеральных солей, поглощённые корневыми волосками, транспортируются в вышележащие отделы растения.

Анатомическое строение корня [ править | править код ]

В зоне роста клетки начинают дифференцироваться на ткани, и в зоне всасывания и проведения формируются проводящие ткани, обеспечивающие подъём питательных растворов в надземную часть растения.

Уже в самом начале зоны роста корня масса клеток дифференцируется на три зоны: ризодерму, кору и осевой цилиндр.

Эпиблема, или Ризодерма — покровная ткань, которой снаружи покрыты молодые корневые окончания. Она содержит корневые волоски и участвует в процессах всасывания. В зоне всасывания ризодерма пассивно или активно поглощает элементы минерального питания, затрачивая в последнем случае энергию. В связи с этим клетки ризодермы богаты митохондриями.

Веламен — многослойная ризодерма, относится к первичным покровным тканям и происходит из поверхностного слоя апикальной меристемы корня. Состоит из пустотелых клеток с тонкими, опробковевшими оболочками.

Экзодерма — опробковевший наружный слой первичной коры, приходящий на смену отмирающей ризодерме.

Первичная кора — образована паренхимой, обычно дифференцируется на уровне зоны растяжения. Она рыхлая и имеет систему межклетников, по которой вдоль оси корня циркулируют газы, необходимые для дыхания и поддержания обмена веществ. У болотных и водных растений межклетники коры особенно обширны. Кора является той частью корня, через которую активно проходит радиальный (ближний) транспорт воды и растворённых солей от ризодермы к осевому цилиндру. В тканях коры осуществляется активный синтез метаболитов и откладываются запасные питательные вещества.

Осевой цилиндр — представляет собой сложный комплекс из проводящей, образовательной и основной тканей.

Типы корневых систем [ править | править код ]

- В стержневой корневой системе главный корень сильно развит и хорошо заметен среди других корней (характерно для двудольных). Разновидность стержневой корневой системы — ветвистая корневая система: состоит из нескольких боковых корней, среди которых не различают главный корень; характерна для деревьев.

- В мочковатой корневой системе на ранних этапах развития главный корень, образованный зародышевым корешком, отмирает, а корневая система составляется придаточными корнями (характерна для однодольных). Стержневая корневая система проникает в почву обычно глубже, чем мочковатая, однако мочковатая корневая система лучше оплетает прилегающие частицы грунта.

Придаточные корни (мелкие корешки в стержневой корневой системе) растут непосредственно из стебля. Они отрастают от луковицы (представляющей собой особый стебель) или от садовых черенков.

Видоизменения и специализация корней [ править | править код ]

Корни некоторых растений имеют склонность к метаморфозу.

- Корнеплод — утолщённый главный корень. В образовании корнеплода участвуют главный корень и нижняя часть стебля. Большинство корнеплодных растений — двулетние. Корнеплоды состоят в основном из запасающей основной ткани (репа, морковь, петрушка).

- Корнеклубень (корневые шишки) образуются в результате утолщения боковых и придаточных корней. С их помощью растение цветёт быстрее.

- Корни-зацепки — своеобразные придаточные корни. При помощи этих корней растение «приклеивается» к любой опоре.

- Ходульные корни — отходящие от ствола под углом придаточные корни, которые достигнув грунта, в него врастают. Иногда со временем основания стволов перегнивают и деревья стоят только на этих корнях, как на ходулях. Выполняют роль опоры. Ходульные корни мангровых деревьев служат не только для опоры, но и для дополнительного снабжения воздухом.

- Досковидные корни представляют собой боковые корни, проходящие у самой поверхности почвы или над ней, образующие треугольные вертикальные выросты, примыкающие к стволу. Характерны для крупных деревьев тропического дождевого леса.

- Воздушные корни, или Дыхательные корни — выполняют функцию дополнительного дыхания, растут в надземной части. Поглощают дождевую воду и кислород из воздуха. Образуются у многих тропических, в особенности у мангровых растений в условиях недостатка минеральных солей в почве тропического леса. Встречаются и у растений умеренного пояса. Они могут иметь разнообразную форму: змеевидную, коленчатую, спаржевидную (растущие вертикально вверх пневматофоры[2] ) [3] . Основным способом движения газов в дыхательных корнях является диффузия через чечевички и аеренхиму. В манграх дополнительно помогает повышение давления воды при приливе, при котором корни сжимаются и часть воздуха выдавливается, и понижение давления воды при отливе, при котором воздух засасывается в корни. Это можно сравнить со вдохом и выдохом у позвоночных [4] .

- Микориза — сожительство корней высших растений с гифами грибов. При таком взаимовыгодном сожительстве, называемом симбиозом, растение получает от гриба воду с растворёнными в ней питательными веществами, а гриб — органические вещества. Микориза характерна для корней многих высших растений, особенно древесных. Грибные гифы, оплетающие толстые одревесневшие корни деревьев и кустарников, выполняют функции корневых волосков.

- Бактериальные клубеньки на корнях высших растений — сожительство высших растений с азотфиксирующимибактериями — представляют собой видоизменённые боковые корни, приспособленные к симбиозу с бактериями. Бактерии проникают через корневые волоски внутрь молодых корней и вызывают у них образование клубеньков. При таком симбиотическом сожительстве бактерии переводят азот, содержащийся в воздухе, в минеральную форму, доступную для растений. А растения, в свою очередь, предоставляют бактериям особое местообитание, в котором отсутствует конкуренция с другими видами почвенных бактерий. Бактерии также используют вещества, находящиеся в корнях высшего растения. Чаще других бактериальные клубеньки образуются на корнях растений семейства Бобовые. В связи с этой особенностью семена бобовых богаты белком, а представителей семейства широко используют в севообороте для обогащения почвы азотом.

- Корни-подпорки (столбовидные корни) — придаточные корни некоторых тропических растений, растущие на стволах и ветвях и дорастающие до земли [5] .

У самых простых растений корней нет. Например, одноклеточные зеленые водоросли плавают на поверхности воды. Точно так же плавают на поверхности воды многие морские водоросли, которые представляют собой водоросли более крупных видов. Те же морские водоросли, которые прикрепляются к морскому дну, делают это с помощью особых «крепежных» образований, которые не являются настоящими корнями.

Морские водоросли усваивают воду и минеральные вещества из моря, используя для этого все свои части. Аналогичным образом простые растения типа мхов образуют в низких местах плотный невысокий ковер и впитывают необходимую влагу прямо из своего окружения. Вместо корней у них имеются нитеобразные выросты (они называются ризоиды), и с помощью этих выростов они цепляются к деревьям или камням. Но все растения более сложных форм – папоротники, хвойные (шишконосные растения) и цветущие растения – имеют стебли и корни. Стебли и корни представляют собой внутреннюю распределительную («транспортную») систему, которая способна переносить воду и минеральные вещества от того места, где растение их отбирает, во все места, где они необходимы.

У наземных растений корни бывают двух типов: главный, или стержневой, и мочковатый. То, какой корень будет у растения, часто зависит от источника, из которого растение добывает воду. Стержневой корень – это крупный одиночный корень, который растет вглубь, чтобы добраться до воды, находящейся в глубине почвы (от стержневого корня в стороны отрастают более мелкие корни).

У мочковатого корня главного корня нет. Мочковатый корень подобно паутине распространяется в почве, собирая воду в верхних ее слоях. В таких местах, как влажные тропические леса, где растительность обильная, влаги много, а места на земле для корней мало, есть растения, которые живут высоко на деревьях. Такие надземные растения, или эпифиты, имеют волокнистые губчатые воздушные корни, которые впитывают влагу от частых дождей, а минералы получают с поверхности дерева, на котором растут (или из мелких отходов дерева, накапливающихся вокруг их корней). К растениям-эпифитам относятся многие виды орхидей.

ИсточникУ каких растений нет настоящих корней

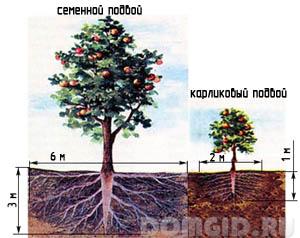

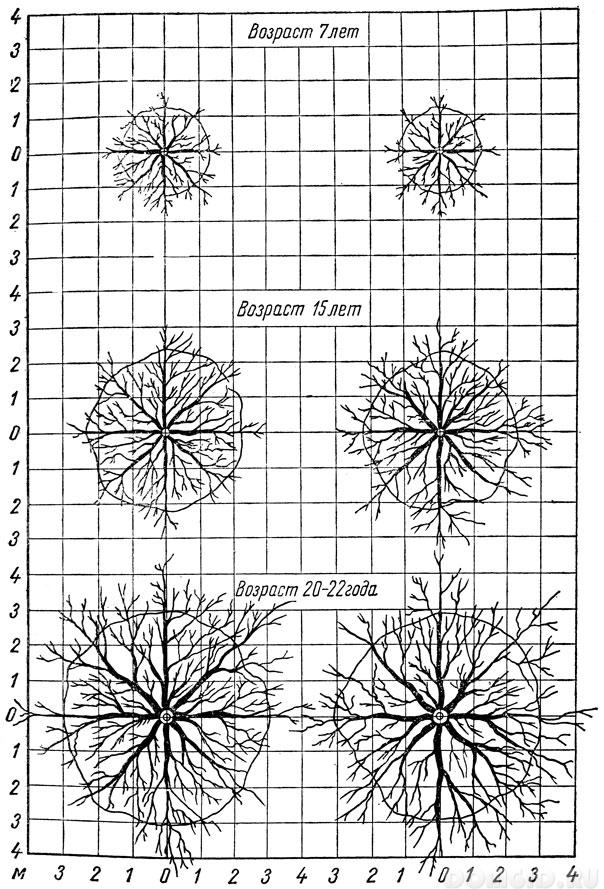

Правильно развивающаяся корневая система дерева — это залог успешного прохождения растением всего жизненного цикла. Поскольку нормальное развитие корня обеспечивается качеством грунта, причем верхнего и нижнего его слоев в которые прорастают корни, то уход за корнями растений на практике заключается в уходе за грунтом, являющимся средой в которой происходит рост и развитие корневой системы. Знать, как именно подземная часть каждого из видов плодовых деревьев располагается в почве, для садовода очень важно — эта информация позволит осуществлять правильный уход за растениями, соблюдать глубину обработки грунта, которая не приводила бы к повреждению корней, особенно всасывающих. Зная область периферии приствольного круга, садовод сможет рационально вносить удобрения — они сразу окажутся в зоне расположения наиболее активных корней дерева а также правильно производить корневой полив.

Строение корневой системы

Корневая система растений, в частности плодовых деревьев — это их подземная часть, включающая корневую шейку, скелетные корни и обрастающие. Место перехода корня в стебель называется корневой шейкой, окраску она имеет переходную, цвет между наземной и подземной частью растения изменяется плавно. Иметь настоящую коневую шейку могут только деревья, которые выросли из семян, растения, размноженные путем черенкования или отводков, имеют ложную корневую шейку. При высадке саженцев плодовых деревьев следует помнить, что корневая шейка должна располагаться над поверхностью почвы.

В образовании скелетной структуры корня принимают участие первичный корень и все отходящие от него ответвления. Назначение скелетных корней — снабжение дерева питательными веществами в теплое время года и хранение запасов питательных веществ зимой. Также скелетные корни служат для укрепления растения в почве. Даваемая ними поросль — это естественный способ размножения растений.

Корневая мочка дерева формируется их обрастающих корней, она представляет собой наиболее активную часть системы, служит для всасывания и поглощения влаги и питательных веществ из грунта и передачи их скелетным корням.

Типы корневых систем деревьев по размещению в грунте могут быть:

- вертикальными

- горизонтальными.

Размеры корневой системы — от каких факторов они зависят

Если условия роста удовлетворительные, то размеры корневой системы дерева могут быть достаточно большими. У плодовых деревьев может наблюдаться проникновение корней в глубину на 3-4 м, в ширину они могут разветвляться на 5-8 м. Но в большинстве случаев наиболее активная часть корневой системы располагается на небольшой глубине, порядка 0,2-0,8 м.

Следует отметить, что рост корневой системы плодовых деревьев — явление неравномерное, на протяжении года можно наблюдать две волны усиленного роста: осенью и весной. Интересно, что весной раньше оживает наземная часть дерева, осенью — сначала прекращается рост побегов, затем осыпаются листья, рост корней продолжается на протяжении некоторого периода после листопада.

Стремительность увеличения размеров подземной части дерева зависит от температуры почвы, ее насыщенности влагой и воздухом, питательными веществами. Оптимальной для роста считается температура грунта от +7 С до +20 С, при снижении температуры ниже 0 или повышении до +30 С рост прекращается. Корни кустарников и деревьев страдают от сильного понижения температуры в большей степени чем крона. Поэтому в морозные зимы следует укрывать прикорневой участок торфом, снегом, ветками ели.

Уровень насыщенности почвы кислородом во многом зависит от рыхлости грунта, не лучшим образом на него сказывается и чрезмерное увлажнение, особенно застоявшаяся вода. Угнетению роста корней способствует недостаток или избыточное количество азотистых соединений в грунте. Полезны для дерева калий и фосфор — они стимулируют ветвление корней, а кальций придает прочность. Размеры корневой системы деревьев также зависят от вида подвоя. Способствовать увеличению массы корней ниже пахотного горизонта можно путем определенных агротехнических приемов, к примеру — плантажной вспашки.

Обычно глубина залегания корневой системы плодовых деревьев — от 20 до 60 — 75 см. Что касается горизонтального направления, то они намного превышают проекции кроны на грунт. Коревая система слив и вишен имеют подобный характер залегания.

Яблоня

Корневая система яблони несколько отлична, основная масса корней находится на глубине от 50 до 60 см, некоторые группы корней проникают значительно глубже, до 4 м. Для северных областей характерно более мелкое залегание корневой системы. К примеру, в том случае, если почва сырая и тяжелая, то глубина может равняться всего 20-25 см. Но для климатической зоны Северного Кавказа этот показатель составит порядка 7 м, если радиус кроны такой яблони будет равняться 1,5 м, то боковые корни могут быть распростертыми в горизонтальном направлении в радиусе примерно 3.5 м.

Глубина залегания сетки мелких корней для такого дерева будет находиться в пределах 50-60 см.

Корневая система груши — особенности

Грушевое дерево имеет вертикальную и горизонтальную корневые системы, корни первой уходят на значительную глубину и практически не имеют ответвлений, корни второй, параллельные к поверхности грунта, разветвлены очень сильно, но при этом они имеют компактное расположение и за пределы проекции кроны выходят незначительно. Горизонты залегания корневой системы грушевых деревьев находятся в более глубоких горизонтах, чем корни яблонь. Именно по этому груша не склонна давать поросль, это явление значительно чаще встречается у яблонь.

Наибольшее количество корней груши залегает на глубине от 20 см до 160 см, а скелетные корни могут прорастать на глубину до 5 м. У груши с округлой кроной корневая система как правило шире и гуще, чем у деревьев пирамидальной формы. На активность роста и размещения корневой системы в пространстве оказывают влияние:

- подвой,

- особенности привитого сорта,

- экологические условия,

- возраст дерева,

- климатические условия,

- правильность посадки.

Из особенностей груши следует также вспомнить о том, что при пересадке она очень болезненно реагирует на подрезку корней. Чувствительная к состоянию корневой системы крона начинает полноценно развиваться только на второй год после пересадки растения, и то в случае восстановления корневой системы. Деревцо с сильно поврежденными обрастающими корнями практически обречено на гибель.

Каким породам плодовых деревьев следует отдавать предпочтение

Многочисленные исследования показывают, что размеры корневой системы плодовых деревьев, начиная со второго года и далее примерно в 1,5 — 2 раза превышает проекцию диаметра кроны. Причем такая пропорция наблюдается у деревьев разных пород, произрастающих в разных климатических условиях. Вместе с тем, со смещением зоны садоводства на юг наблюдается углубление залегания подземной части. Но при высоком уровне грунтовых вод или наличии в почве плотных галечных слоев деревья южных районов также могут иметь поверхностное расположение корневой системы.

Выбирая породу дерева следует отдавать предпочтение такой, которая имеет равномерное по окружности залегание корней, максимально глубокое и широкое, позволяющее получать максимальное количество влаги и питательных веществ из грунта. Удовлетворяющее таким требованиям растение будет отличаться высокой морозоустойчивостью и устойчивостью к засухам. Кроме того, срок жизни таких растений будет более продолжительным, а их плодоношение будет отличаться регулярностью. Также при посадке сада следует учитывать, какая корневая система будет у деревьев посаженных рядом — еще Дарвином доказано, что между растениями одного и того же вида существует острая конкуренция при совместном произрастании, но у растений разных видов она отсутствует. Также более активное распространение корней будет наблюдаться в сторону роста более слабого соседствующего дерева.

Корневая система саженцев

Поскольку развитие корневой системы дерева определяет продолжительность его жизни и качество плодоношения, то при покупке саженцев следует обращать пристальное внимание на корешки. Покупая деревце с открытой корневой системой нужно убедиться в ее достаточной развитости и густоте. Кончики корешков должны иметь белесый оттенок — такие растения были выкопаны недавно и рост их корней продолжается.

Не следует покупать деревца:

- с почерневшими и присохшими корнями,

- с наростами на корнях,

- с искривленными, деформированными корнями.

С осторожностью следует относиться к деревцам с вялой или сухой листвой — возможно растения держали неприкопанными и их приживаемость от этого могла существенно снизиться.

Источник