У каких растений стержневая корневая

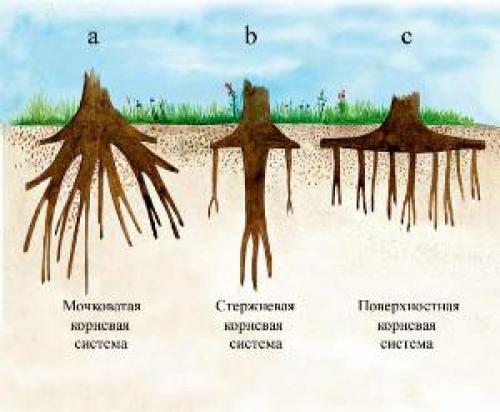

У многолетних трав сенокосов и пастбищ выделяют два основных типа корневой системы — стержневую и мочковатую.

Стержневая корневая система состоит из хорошо развитого главного корня и образующихся на нем боковых корней; главный корень развивается из зародышевого корешка. Она формируется у многих растений из групп бобовых и разнотравья (клевер луговой и гибридный, люцерна посевная, лядвенец рогатый, клевер горный, козлобородник луговой, одуванчик лекарственный, тмин обыкновенный).

Мочковатая корневая система характеризуется тем, что зародышевые корни быстро отмирают и на органах стеблевого происхождения развиваются придаточные корни. Эта система развивается у растений из групп злаков и осок. Придаточные корни у них образуются на подземных узлах надземных побегов, на узлах корневищ и ползучих надземных побегов.

В группах бобовых и разнотравья также много корневищных и столонообразующих растений с мочковатой корневой системой (клевер ползучий, лапчатка гусиная, лютик ползучий, чай луговой, клевер средний, горошек мышиный, горошек заборный, тысячелистник обыкновенный и др.). К типу мочковатой относится и корневая система многих растений, не имеющих корневищ и ползучих побегов (василек луговой, лютик едкий, кульбаба осенняя и др.).

5 ДЕРЕВЬЕВ НА НЕБОЛЬШОМ ДАЧНОМ УЧАСТКЕ, от которых лучше избавиться и не высаживать

У некоторых растений, называемых кистекорневыми, придаточные корни образуются на коротких, иногда утолщенных корневищах (купальница обыкновенная, подорожник большой, калужница болотная и др.). У таких растений бывает не более одного-двух побегов.

В течение вегетационного периода отмечают периоды интенсивного образования корней, по времени совпадающие с периодами интенсивного побегообразования, поскольку каждый вновь появляющийся побег формирует свою корневую систему. После гибели побега его корневая система некоторое время функционирует. Данные о продолжительности этого периода противоречивы, имеются указания на то, что она живет до следующего года. Боковые корни главных и придаточных корней живут в течение 2. 3 мес. Наиболее быстро обновляются корни трав в поверхностных, часто высыхающих горизонтах почвы.

В поверхностных слоях почвы, особенно у растений с мочковатой корневой системой, располагается основная масса корней. У злаков в слое 0. 20 см залегает 70 % и более массы корневой системы, причем из этого количества наибольшая часть приходится на слой 0. 10 см.

На кормовых угодьях масса корней трав в почве обычно врзра- стает в первые 4. 5 лет жизни травостоя, а затем стабилизируется на определенном уровне. На естественных кормовых угодьях сырая масса корней составляет на 1 га 5. 20 т, сухая их масса достигает 5. 6,5 т/га. Она превышает массу надземных органов в 2. Ю раз. Особенно большой она бывает при недостаточной обеспеченности почвы водой и элементами минерального питания.

Верхний, густо пронизанный корнями и подземными органами растений стеблевого происхождения слой почвы называют дерниной. Чем больше объем корней и подземных органов в почве, тем значительнее задернение почвы. Задернение учитывают при организации использования травостоя (допустимые нагрузки ходовых частей машин, копыт животных), при обработке почвы (сопротивление рабочим органам почвообрабатывающих машин, скорость разложения органического вещества в почве). По количеству корней на единице площади вертикального среза дернины судят о ее рыхлости или густоте, по способности противостоять вытаптыванию и продавливанию — о крепости (слабости), по прочности на разрыв — о связности.

ЭТИ ЦВЕТЫ ЗАДАВЯТ САМЫЕ ЗЛОСТНЫЕ СОРНЯКИ НА УЧАСТКЕ!

Смотрите также:

. аппаратом и всасываемых корневой системой; затухание и приостановку поступательного роста; вызревание тканей и подготовку растений к зиме.

Сроки закладки цветковых почек на груше зависят от сорта, периода роста и плодоношения, типа плодовых веток, климати условий.

Многолетнее травянистое растение с глубокой мощной корневой системой. Листья очередные, сложные, непарноперистые, с яйцевидно-ланцетными листочками. Цветки бледно-фиолетовые, мотылькового типа, собраны в пазушные густые колосовидные кисти.

Нижняя часть корневой системы снабжает растения только водой. В пористой подстилке корневая система получает достаточное количество воздуха для развития растений.

На среднеподзолистых почвах глубокую ^плантажную вспашку не проводят, так как перемешивание подзолистого горизонта с верхним слоем почвы может резко ухудшить условия развития корневой системы растений груши.

Размножаются семенами под влиянием выделений корневой системы растения-хозяина.

При обследовании следует учитывать 5. 6 видов сорняков, которые определяют тип и степень засоренности.

Эволюция растений после выхода на сушу была связана с усилением компактности тела, развитием корневой системы, тканей, клеток, проводящей системы, изменением способов размножения, распространения и т.д.

• ландшафтная или фильтрующая ткань, содержащая корни растений и растительную среду

Обычно различают два основных типа зеленых кровельных систем: экстенсивную и интенсивную.

Биологической особенностью корневой системы является ее способность фиксировать атмосферный азот, поэтому нет надобности вносить под облепиху азотные удобрения.

Корневые отпрыски появляются у растений в возрасте 3—5 лет, их срезают во время обработки.

Частота полива зависит и от развития корневой системы. Растение с сильно развитыми корнями «выпивает» воды в несколько раз больше, чем только что укорененное, слабенькое.

Чаще всего составляют смесь из земли двух типов.

Дозы удобрений плодоносящего виноградника зависят от типа почвы, ее влагообеспеченности, сортов.

появляются с некоторым опозданием; чем больше разрыв между появлением из почек молодых побегов и развитием корневой системы, тем меньше число принявшихся растений.

У каких растений стержневая корневая система?

Корневая система помогает растению прочно удерживаться в почве и доставляет ему необходимые минеральные вещества и воду. Если у растения имеется главный корень, мощный и длинный, то это означает, что у него стержневая корневая система.

Стержневая система характерна для голосеменных и двудольных растений. Отлично развитым главным корнем могут похвастаться фасоль, морковь, клевер, одуванчик и подсолнечник.

У стержневой системы имеется подтип — это ветвистая корневая система. Корни у таких растений выглядят в виде нескольких боковых корней, а главный корень чуть-чуть укорочен. Такая стержневая система имеется у многих деревьев, и она прочно удерживает огромные стволы и кроны. Стержневую систему имеют береза и клен, а также и другие растения: горох, розы, петрушка, арбуз, гречица.

Большая часть растений имеет два типа корневой системы. Все зависит от их особенностей. У злаков, например, преобладает мочковатая корневая система, а вот у корнеплодов, некоторых деревьев (каштан, дуб), растений засушливых мест, напротив, преобладает стержневая корневая система.

Это значит, что имеется главный центральный корень, направленный вертикально вниз. От него отходят боковые вспомогательные корешки, которые называют всасываюшими, именно они вступают в контакт с почвой, поглощая из нее минеральные вещества и воду.

Также с помощью стержневой корневой системы растения хорошо закрепляются в земле, реже валятся ветром, они могут доставать воду и питание с большщой глубины.

Стержневая корневая система характеризуется наличием главного корня, от которого отходят многократно меньшие по размеру придаточные корни. Этот вид корневой системы очень широко распространен в растительном мире, потому что длинные и мощный главный корень позволяет растению не только крепко сидеть в земле, но и проникает до насыщенных водой слоев земли. Например знаменитая верблюжья колючка имеет главный корень длиной до 20 метров. Очень многие деревья и кустарники обладают подобной корневой системой, которая вообще характерна для двудольных растений. Из всем знакомых растений, таким корнем обладают морковь, одуванчик, который как раз из-за корня считается врагом садоводов всего мира, сельдерей, горох, щавель, береза, дуб и многие другие.

Есть всего две корневые системы — мочковатая и стержневая (встречается также их гибрид — смешанный тип, есть главный корень, и придаточные: томаты, капуста). Вторая характерна исключительно для двудольных растений.

Для стержневой системы типично наличие главного, хорошо выделяющегося корня, не лишенного, впрочем, кучи боковых корней.

Интересно, что у некоторых взрослых растений со стержневой корневой системой отмирает главный корень. Тогда начинают усиленно расти придаточные корни в нижней части стебля. Так бывает, например, у клевера.

Другие растения со стержневой корневой системой: одуванчик, морковь, береза, дуб, фасоль, горох, шиповник, тыква, подсолнечник.

Корневая система растений может быть стержневой или мочковатой. В первом случае выделяют главный корень, который наиболее массивный, а от него уже идут небольшие придаточные корни. В случае с мочковатой системой главного корня нет, все корешки являются равнозначными, идущими от основания стебля.

Мочковатая система не позволяет так плотно прорасти в землю, как стержневая. Поэтому, чем крупнее растение, тем больше вероятность, что у него стержневая система.

Стержневая система, например, у деревьев — яблони, дуба. Она же у кормовых растений — кукуруза, люцерна. Бывает, что корень видоизменяется и становится конусовидным, как у моркови, или репчатым, как у свеклы. Туда же относятся корни с клубнями у георгин.

Все растения по виду своей корневой системы делятся на два типа.

Это стержневой тип и мочковатый.

Растения, которые имеют стержневую корневую систему имеют один общий мощный корень, от которого отходят другие корни, маленькие и слабые.

Такие корни называют боковыми корнями, они как отростки росту по бокам от главного корня.

Растения, которые имеют стержневую корневую систему это всеми нами любимая моркови, свекла, а так же клен, цикорий, одуванчик, хрен.

Стержневая корневая система характеризуется тем, что главный корень у таких растений развит намного больше, нежели боковые. Название как раз образовано от того, что главный корень будто стержень. В качестве примера можно выделить много растений, перечислю лишь то, что первое пришло в голову: морковь, клевер, фасоль, подсолнух, одуванчик, чистотел, петрушка, пастушья сумка.

У одуванчика. У моркови. У калачика. У свеклы. У петрушки. У осота. У лопуха.

У чистотела.

В начале роста и у сосны, а потом центральный корень отмирает, а боковые расползаются по сторонам.

различают два вида корневой системы. Одна из них носит название мочковатая и отличается большим количеством мелких корешков, другая наоборот имеет один главный корень, от которого уже растут все остальные. такая система называется стержневой. Действительно по внешнему виду, многие корни напоминают стержень, вот например у одуванчика, который мы видим на фото:

Стержневую корневую систему имеют также такие растения как верблюжья колючка(её корни могут достигать длину в 20 метров), подсолнечник, сельдерей, фасоль и многих других растений.

Корневая система растений бывает двух видов: стержневая и мочковатая.

Стержневая отличается тем, что главный корень добывает себе влагу из самой глубины, а вот боковые корни добывают себе влагу из верхних слоев почвы. Главный корень развит значительно больше, чем боковые корни. Однако, и боковые корни играют немаловажную роль.

К стержневым корневым системам относят такие растения — как морковь, петрушка, одуванчик, подсолнечник, фасоль и многие другие растения. В том числе и деревья: тополь, яблоня.

Корневая система — это корни растения.

Стержневая система — это когда развивается главный корень, при этом от главного корня отрастают маленькие боковые корни. В глубину такой корень может вырасти очень глубоко.

Выглядит он следующим образом:

Растения, у которых стержневая система:

- свекла;

- одуванчик;

- морковь;

- полынь;

- петрушка;

- томат;

- липа;

- мак;

- репа;

- редис;

- клен.

Каждому человеку, который занимается выращиванием урожая на даче или на приусадебном участке, хочется чтобы он был как можно лучшим. Очень многое зависит от рассады, которую лучше выращивать самим. Так как рассада, продаваемая на рынках, напичкана химическими препаратами, стоит в ящиках с двумя сантиметрами земли и такая вся красивая!

А принесёшь домой, высадишь в грунт и всё, пока перестроится «на естественное питание» половина лета пройдёт. А химией травить самим себя не хочется. Здесь могут помочь стимуляторы роста корней, которые нам дала природа. Можно свежие листья крапивы, которая по весне прорастает почти на каждом приусадебном участке залить водой и настаивать неделю.

А потом поливать и рассаду, и другие растения, которые уже принялись. Также можно использовать настой луковой шелухи, древесной золы. Главное, что навредить этими методами практически невозможно, ни себе, ни растениям, а пользу увидите сразу!

Корней нет у особого уже устаревшего ботанического таксона растений — Низшие. К нему относятся различные водоросли. Как одноклеточные, так и многоклеточные. Тело этих растений не разделено на какие-либо части — корни, стебель, листья. Все их тело — однородная масса, которая имеет особое название — таллом или слоевище.

Иногда у некоторых видов зелёных и бурых водорослей присутствуют особые отростки тела, напоминающие корни (но корнями не являются) — это ризоиды.

Есть две группы растений, которые не относятся к Низшим, но имеют ризоиды (не корни) — некоторые виды мхов и Псилотовые. Это группа высших растений, но они исключение.

Все остальные растения относятся к устаревшей группе — Высшие. Их отличает то, что их тело имеет все три части: корни, стебель, лист. Другое дело, что эти части могут быть видоизменены или редуцированы.

Корневая система яблони относится к мочковатой корневой системе.

Ее основу составляют толстые корни, отходящие от корневой шейки. От них идут более тонкие корни (корни второго порядка), от которых идут еще более тонкие и маленькие (корни третьего порядка) и так далее. Чем больше порядок, тем корни меньше и тоньше. Самые тонкие образования получили название «корневой мочки», они являются самыми важными для жизнедеятельности дерева, именно они ищут влагу и питательные вещества.

Ель имеет ярко выраженную стержневую систему корней, но только в молодом возрасте. До 15 лет растет и развивается главный корень дерева, но затем он отмирает, а далее начинают развиваться боковые ответвления. Корни располагаются горизонтально, не углубляясь в землю.

Корневая система ели становится поверхностной и почти 86 % её корней не опускаются ниже 20 см. Они хорошо развиваются в верхнем слое почвы, густо переплетаются, а вертикальные корни практически не развиты. Получается, что корни хотя и образовывают довольно мощную сеть, но под порывами сильного ветра не могут удержать дерево. Ветер валит высокие ели, чему способствует и крона дерева, напоминающая парус.

На приведенном ниже рисунке видно, что корни ели располагаются возле поверхности, в отличие от более устойчивой сосны.

Сосна красивое и сильное дерево. Но главной особенностью этого дерева является его умение приспосабливаться к различным видам почвы на котором дерево начинает расти.

В нашей Ленинградской области очень много сосновых лесов и частенько, после хорошего дождя, с сильным ветром, можно увидеть поваленные растения. Здоровое дерево лежит на земле, вместе с выдранным корнем.

Всё это происходит потому, что корни этих сосен не имеют корневого стержня, само корневище располагается не глубоко из-за плотной почвы и близости воды. Своим видом оно похоже на неаккуратную щётку, этакую мочалку из корней.

Но если сосне не хватает воды и она растёт в хорошо дренированной, рыхлой земле, то она способна пускать сильный стержневой корень, глубоко уходящий в почву, с хорошо развитыми боковыми побегами.

Ещё один вид корневой системы — она выглядит мощной, но при этом стержневой корень не слишком большой, зато боковые корни, которые расползаются на несколько метров от своего дерева, помогают ему не испытывать проблем с влагой.

Деревья с подобным корневым строением растут на сухих почвах, с глубоким залеганием подземных источников воды.

И последний вид — слабенькая поверхностная корневая система, которая состоит из множества разветвлённых, но слишком коротких ветвей. Корни проникают в почву не слишком глубоко, сантиметров на 20-30, так как деревья с таким типом корневой системы произрастают на болотистых или переувлажнённых почвах.

ИсточникКак укрепить склоны

Владельцы участков с неровным рельефом довольно часто сталкиваются с проблемой, как укрепить склоны. Вопрос решается самыми разными способами, в том числе посадкой растений. При этом важно не только остановить разрушительный процесс, но и вписать склон в общий дизайн сада.

Способы укрепления

На относительно плоских территориях встречаются овраги и холмы, неоднородности микро- и мезорельефа. На таких участках нередко возникают проблемы, связанные с оползнями и смывом почвы со склонов. Как линейная, так и плоскостная водная эрозия способны нанести большой урон почвенному покрову. Особенная опасность грозит незадернованным откосам, на которых отсутствует не только древесно-кустарниковая, но и травяная растительность.

Существует довольно много способов противодействия эрозионным явлениям.

- На крутых склонах устраивают систему плоских террас с подпорными стенками.

- Одним из эффектных приемов укрепления откосов может быть создание альпинария или каменистой горки, при этом террасирование склона дополняется посадкой почвозакрепляющих декоративных растений.

- При больших углах наклона помогают металлические габионные сетки, заполненные камнем, а также геосетки, ячеистые георешетки и геоматы, в которые высевают смеси газонных трав.

[stextbox bgcolor=»E9B5FF» cbgcolor=»E9B5FF» bgcolorto=»E9B5FF» cbgcolorto=»E9B5FF»]Но все-таки одним из самых экологичных способов борьбы с эрозионными процессами является закрепление склонов путем посадки древесно-кустарниковых растений, формирующих хорошо развитую корневую систему. Этот метод наиболее результативен при величине уклона менее 25–30 %. Однако и на более крутых склонах можно производить посадки по георешетке или геосетке, что способствует еще большему укреплению почвы.[/stextbox]

Упомянутый способ используется и при облесении значительных территорий в условиях пересеченного рельефа, и для укрепления откосов в ходе дорожного строительства, и при благоустройстве парковых территорий и приусадебных участков.

Пример применения фитопластики

Закрепление склонов с помощью посадок деревьев и кустарников – это та сфера деятельности, в которой могут оказаться необходимыми знания в области инженерной биологии и экологии, ландшафтного дизайна и дендрологии.

Итак, какие же растения помогут закрепить почву на склонах?

Объемная корневая система

В первую очередь это древесные виды с разветвленной, достаточно объемной корневой системой, такие как

- рябина обыкновенная,

- рябина промежуточная,

- липа мелколистная,

- ясень высокий.

Сильные мочковатые корни, хорошо связывающие почву, образуют:

- черемуха обыкновенная,

- клен остролистный,

- клен полевой,

- клен ясенелистный,

- клен красный и некоторые другие,

- большинство вязов и буков.

В определенных условиях мочковатую корневую систему закладывают также конский каштан обыкновенный, береза повислая и береза пушистая и кое-какие хвойные виды: лиственница обыкновенная, сосна обыкновенная, некоторые пихты, хотя надо отметить, что характер корневой системы у этих пород значительно варьируется.

Участок даже с незначительным перепадом рельефа может преобразить подпорная стенка, оформленная многолетниками

В меньшей степени могут решить данную проблему растения со стержневой корневой системой, хотя и уходящей глубоко в почву, но мало разветвленной. К ним относятся:

- дуб черешчатый и некоторые другие виды дуба,

- ольха черная,

- бархат амурский,

- орехи,

- многие боярышники,

- псевдотсуга Мензиса,

- на почвах с облегченным гранулометрическим составом – яблони, груши и сливы.

Поверхностная корневая система

Виды с поверхностными, слаборазвитыми корнями эффективно фиксируют только верхние горизонты почвы на откосах, уменьшая угрозы эрозии, но мало снижая риск оползней. К этой группе древесно-кустарниковых растений принадлежат:

Неглубокое залегание корней отмечают также:

- у багряника японского,

- клена серебристого,

- клена Гиннала,

- кипарисовиков,

- туи западной,

- тсуги канадской,

- у ивы козьей,

- ивы ломкой,

- ивы белой и многих других, но этот «недостаток» с лихвой компенсируется их высокой порослевой активностью.

[stextbox caption=»Важно знать» ccolor=»000000″ bgcolor=»E9B5FF» cbgcolor=»E9B5FF» bgcolorto=»E9B5FF» cbgcolorto=»E9B5FF»]Растения с плоской, неглубокой корневой системой обычно в большей степени подвержены ветровальности, а также могут страдать от недостатка влаги в почве, что нередко отмечается на склонах. Все это несколько ограничивает их использование для закрепления грунта.[/stextbox]

Организация системы троп на склонах может заменить террасирование

Кустарники

Довольно мощной и разветвленной корневой системой отличаются многие кустарники:

С успехом используют для фиксации склонов также:

Склон украшен и укреплен шиповником

Для укрепления и декорирования крутых склонов и подпорных стенок широко применяют посадку стелющихся и ползучих кустарников, а кроме того, многолетников зарослевого типа, помогающих создать плотный или даже сплошной напочвенный покров.

Среди кустарников, которые в такой обстановке будут выглядеть наиболее естественно и декоративно, следует остановить выбор на формах с распростертой или прижатой к земле кроной, как, например, у ивы ползучей и ивы скальной, кизильника горизонтального и кизильника крошечного, барбариса Тунберга ‘Green Carpet’ или стефанандры надрезаннолистной.

Важные детали

Наибольший противоэрозионный эффект обычно достигается при рядовой посадке поперек склона, однако в декоративных целях можно высаживать деревья и кустарники отдельными живописными группами.

[stextbox caption=»Важно знать» ccolor=»000000″ bgcolor=»E9B5FF» cbgcolor=»E9B5FF» bgcolorto=»E9B5FF» cbgcolorto=»E9B5FF»]Следует учитывать, что характер корневой системы одних и тех же видов существенно изменяется в зависимости от типа почв и грунтов, на которых они произрастают. Так, многие растения на легких по механическому составу почвах развивают более глубокую, стержневую корневую систему, а на сильно уплотненных, а также тяжелых, сырых почвах – поверхностную.[/stextbox]

Существует довольно много древесных и кустарниковых видов, которые образуют укореняющиеся побеги или корневые отпрыски. Благодаря этому они могут сравнительно быстро закреплять поверхность почвы на значительной площади вокруг материнского растения. Такой способностью обладают:

Склонность растений к образованию отпрысков существенно повышается при механическом повреждении корневой системы, поэтому с помощью рыхления приствольного круга этот процесс можно усилить.

Кроме вышеназванных растений, данной особенностью отличаются также:

- сумах оленерогий,

- белая акация,

- малина обыкновенная,

- малина душистая,

- ежевика разрезная и

- ежевика садовая,

- лох серебристый,

- лох узколистный,

- некоторые шиповники,

- рябинник рябинолистный,

- крушина слабительная.

Ряд видов деревьев и кустарников легко укореняются при размножении их зелеными и одревесневшими стеблевыми черенками, а также корневыми черенками. Высаживая их рядами или в шахматном порядке в почву на склонах холмов, крутых берегах рек, на дорожных откосах и дамбах, можно быстро создать посадки, эффективно задерживающие развитие эрозии. К таким растениям относятся:

- ольха серая,

- многие виды ив и тополей,

- барбарис обыкновенный,

- барбарис Тунберга,

- в меньшей степени – форзиция промежуточная, рябина обыкновенная, лещина обыкновенная, чубушник венечный, некоторые дерены, сирени и спиреи.

Использование чубушника венечного ‘Aurea’ для оформления склона

Лианы

Для оформления и фиксирования откосов, перепадов рельефа и подпорных стенок можно использовать и некоторые лианы, такие как:

При выращивании на земле, без высоких опор, они будут выступать как почвопокровные культуры.

В качестве не только почвозащитных посадок, но и эффектного украшения склонов используют многие сорта плетистых роз, культивируемые как стелющиеся, а также почвопокровные розы с дугообразными, поникающими или плетевидными побегами. Они, как правило, характеризуются обильным и довольно продолжительным цветением, а кроме того, весьма неприхотливы и морозостойки.

Хвойные почвопокровные

Существенную роль в закреплении и декорировании насыпей и склонов играют достаточно неприхотливые почвопокровные хвойные растения. Питомники предлагают сейчас большой выбор видов и сортов стелющихся можжевельников, сосен, елей и других хвойных, чрезвычайно разнообразных по форме куста, фактуре и оттенкам хвои.

Это могут быть широко распространенные:

- можжевельник казацкий,

- м. горизонтальный

- м.чешуйчатый,

- м. обыкновенный, например сорт ‘Repanda’,

- прижатые к земле культивары сосны горной, или

- ажурная микробиота перекрестнопарная.

Комбинируя растения по цвету хвои, можно создать оригинальный пестрый ковер, основанный на контрастах зеленых, сизо-голубоватых и золотисто-желтых тонов.

И все остальные

Помимо древесных и кустарниковых видов, на откосах также высаживают стелющиеся и ампельные многолетники и полукустарнички, такие как:

- вербейник монетчатый,

- барвинок малый,

- ламиаструм зеленчуковый,

- живучка ползучая,

- будра плющевидная,

- вальдштейния тройчатая,

- пахизандра верхушечная.

Травянистые растения, конечно, оказывают на почву меньший закрепляющий эффект, но могут использоваться как полезное дополнение к высаженным древесным видам. Кроме того, многие многолетники прекрасно декорируют склоны.

Очень эффектны, например, ползучие виды флокса:

- флокс шиловидный,

- флокс Дугласа,

- флокс звездчатый,

- флокс дернистый,

- флокс снежный,

- флокс карликовый,

- их сорта, образующие плотные дернинки.

Разнообразят облик откосов серебристые пятна стахиса шерстистого, ясколки войлочной и ясколки Биберштейна, яснотки крапчатой, цветные куртины живучки ползучей, тимьянов, обриет, арабисов, седумов и других распростертых и ковровых многолетников.

Эти растения, высаженные с учетом их экологических особенностей, неплохо подходят для закрепления, маскировки и декорирования небольших насыпей и склонов на садовых и коттеджных участках.

Выбирая стиль

Хорошо известно, что основных садовых стилей существует всего два: формальный и свободный, а уже в пределах каждого из них формируются отдельные художественные течения. Поэтому и применительно к задачам оформления склонов можно говорить о двух стилистических установках. Нам ничего не остается, как выбирать между регулярным и пейзажным направлениями или пытаться их совместить в рамках одного проекта.

Формальный подход широко использовался еще во времена Ренессанса, когда в Италии получили большое распространение сады на террасах. В большинстве случаев они представляли собой систему террас, подпорных стенок, лестничных маршей и пандусов, организующих склон в декоративную архитектурно-скульптурно-растительную композицию, нередко с использованием текущей воды и многочисленных водных устройств. Современные варианты террасирования склонов, по сути дела, мало чем принципиально отличаются от давно апробированных.

Рамки пейзажного стиля, пожалуй, более просторны. Они позволяют дизайнеру работать в широком диапазоне от организации на откосах простейших групповых посадок древесных и кустарниковых видов или почвопокровных культур до конструирования ландшафта склонов современными методами геопластики.

ИсточникДеревья с поверхностной корневой системой. Типы корневой системы древесных и кустарниковых растений

Деревья с поверхностной корневой системой. Типы корневой системы древесных и кустарниковых растений

Придумывая декоративные композиции из растений, мы обязательно должны учитывать их максимальные размеры. Ведь деревьям и кустарникам свойственно меняться – разрастаться, набирать массу и увеличиваться в размерах. Не менее важно знать и детали «подземной» жизни корневых систем крупных растений. Потому что под землей находятся как бы перевернутые разветвленные кроны. У одних – пирамидальные (стержневая корневая система), у других – почти шаровидные (мочковатая).

У, каких деревьев корни растут вниз. Деревья и кустарники около дорожек и строений.

Создавая сад, важно не только составить композицию изи растений, где будут гармонично сочетаться все детали, цвет, фактура и пропорции. Важно учесть биологические особенности растений, их размеры и предпочтения в количестве солнечного света, поливе и конечно в грунте. В идеальном же саду тщательно просчитана и подземная часть всех насаждений. То есть растения не только получают необходимые условия для роста но и корни соседствующих растений развиваются на разных уровнях, полностью заполняя всю глубину грунта и не конкурируя за пространство под землей.

По форме различают два основных типа корневых систем: мочковатую и стержневую. У растений со стержневой корневой системой хорошо развит главный корень, который заметно выделяется на фоне других корней. В мочковатой корневой системе главный корень почти незаметен в общей массе, либо вообще отсутствует как таковой. Все корни такого растения ветвисты и равномерно развиты, создавая почти комок, с достаточно большой поглощающей поверхностью. В то же время мочковатые корневые системы могут быть поверхностными и находиться у самой кромки грунта, разрастаясь в ширину, либо уходить в глубину, разрастаясь во всех направлениях.

Не зависимо от размеров участка важно учитывать размеры будущего растения, будет это небольшой куст, деревце с кроной до двух метров в ширину, либо настоящий исполин в будущем достигающий диаметра более двадцати метров. Конечно особенно остро неудачный выбор будет сказываться на небольших площадях. Существуют общие нормативы по размещению кустарников и деревьев на придомовых территориях. Деревья не рекомендуется сажать ближе 5 метров от дома, кустарники ближе 1,5 м.

Сильные корни способны повредить не только строения и их фундаменты, но и инженерные сооружения, так советуют отступать 1,5 -1 м от проложенных канализационных и прочих труб прии кустарников. Это общие пожелания, в зависимости от особенностей корневой системы того или иного растения это расстояние можно сократить.

Деревья и кустарники со стержневой корневой системой можно расположить значительно ближе. При их размещении самым неудачным будет расположение прямо над коммуникациями. Так как их главный корень растет строго вертикально, это создаст не только проблемы с коммуникациями, но и серьезно навредит самому растению.

Очень важно сохранять дистанцию с деревьями и кустарниками с мочковатой поверхностной корневой системой. Они могут повредить сооружения коммуникации и нарушить плоскости дорожек.

Стержневую корневую систему имеют Боярышник гладкий, круглолистный, однопестичный и сливолистный, Вязы гладкий, мелколистный и шершавый, Груша обыкновенная и иволистная, Жестер слабительный, Рябина, большинство сосен особенно на легких почвах, Черемуха магалебка, Ясень обыкновенный и узколистный.

Относительно глубокую мочковатую корневую систему имеют пушистая и черная Березы, Гинкго билоба, Клены ложноплатановый, остролистный, полевой, Лох узколистный, Ольха серая, а так же яблони. И очень глубокие корни имеют Лиственница, Ольха черная, Орех черный, Сосна обыкновенная, кедровая, Тополь лавролистный и Пихта.

К растениям с мочковатой корневой системой так же относятся Багрянник японский, Бархат амурский, Грабы, Дерены, Дуб красный, большинство Елей, многие Ивы, Ирга канадская, Клены красный, приречный, серебристый и ясенелистный, конский Каштан, Липы, Магнолия, Тсуга канадская и Псевдотсуга мензиса, Рододендрон, Робиния лжеакация, Сосна Уолича, Тис ягодный, Тополи китайский, бальзамический, белый ‘Нивея’, берлинский, Черемуха обыкновенна, Лещина. А особенно осторожно следует относится к Березе повислой, Букам, черешчатому Дубу, Липе крупнолистной и Ореху грецкому. Они обладают мощными корнями и зачастую быстрым ростом.

Не смотря на быстрый рост и поверхностную корневую систему можно не опасаясь сажать очень близко к дорожкам и строениям например Туи, так как они имеют очень компактную корневую систему. Даже при росте более двух метров корневой ком может составлять всего около метра в диаметре. Так же компактную корневую систему имеют Жимолость Маака, Лещина обыкновенная, Липа плоскостная, Пихта одноцветная, Псевдотсуга Мензиса, Слива китайская, Рябины, тис ягодный, Яблоня Недзведского. Так же следует учесть скорость роста и габариты растения, к примеру Сосна горная «Винтер голд» в десятилетнем возрасте не превышает метра в ширину и лишь 0,5 метра в высоту, а по этому не будет угрожать мощению и стенам дома, даже размещенная впритык к ним.

Vivamus vel sem at sapien interdum pretium. Sed porttitor, odio in blandit ornare, arcu risus pulvinar ante, a gravida augue justo sagittis ante. Sed mattis consectetur metus quis rutrum. Phasellus ultrices nisi a orci dignissim nec rutrum turpis semper.

Корневая система плодовых деревьев. Корни плодовых деревьев

Между строением надземной и подземной частей дерева имеется сходство. В корневой системе имеются скелетные корни и обрастающие части. Если основной, самый толстый корень направлен вниз, то такую корневую систему называют стержневой, как, например, у груши и грецкого ореха. Скелетные корни бывают различных порядков.

Корни, отходящие от главного или стержневого, называются корнями 1-го порядка и т. д. На скелетных корнях имеются обрастающие корни, называемые корневыми мочками. Корневые мочки недолговечны, и значительная часть их отмирает к концу вегетационного периода; остающиеся превращаются в скелетные корни последующих порядков. Частота смены зон у корней зависит от ухода.

Корни, как и надземные побеги, растут своими конечными точками. Точка роста у корня защищена чехликом, за ней следуют зоны растяжения и всасывания. В этих зонах находятся самые молодые корни, состоящие из живых тканей и имеющие белый цвет.

Эти корни еще называются активными корнями . Они выполняют основную работу —всасывание из почвы воды с растворенными в ней питательными веществами. У плодовых пород активные корни покрыты одноклеточными корневыми колосками, а у грецкого ореха, и ряда других деревьев они покрыты тонкими нитями грибного происхождения, так называемой микоризой.

Активные корни живут обычно 10—15 дней. После этого превращаются в мочковатые корни , теряют способность всасывания и становятся проводящими корнями, взамен их вырастают новые, так как концы корней находятся в постоянном движении.

С изменением функции корней меняется и их окраска: из белых становятся оранжевыми, а впоследствии, с возрастом, приобретают характерную коричневую окраску. Раньше считали, что корни деревьев не распространяются в почве дальше, чем в надземной части ветви. Однако исследованиями ученых была доказана ошибочность такого мнения.

Корни распространяются в ширину гораздо дальше, чем крона. Например, корневая система яблони превышает размеры кроны по диаметру в 3 раза, а по занимаемой площади — в 3— 9 раз. Различаются корни вертикального инаправлений. Чем лучше почва обработана и богаче питательными веществами, тем глубже располагаетсяи больше ее мощность, что обеспечивает лучший рост и плодоношение дерева.

У каждой плодовой породы имеются свои особенности в строении корневой системы. Однако советским ученым В. А. Колесниковым убедительно доказано, что от наличия в почве влаги, воздуха и питательных веществ зависит рост и развитие корневой системы больше, чем самой породы.

В Ипатовском районе, например, на сухих, тяжелых, глинистых почвах корневая система у яблони будет более слабой, чем у яблони такого же сорта и возраста, растущей в Предгорном районе на мощных супесчаных черноземах.плодовых деревьев исключительно чутко отзываются на изменение воздушного режима почвы, наличие в ней влаги и питательных веществ. При благоприятных условиях они лучше растут и развиваются, а при засухе при задернении почвы рост их и развитие приостанавливаются.

Отсюда вытекают практические задачи садовода по обработке почвы, внесению удобренной и обеспечению влагой. Установлено, что основная масса активных корней у плодовых деревьев размещается в слое почвы, куда в достаточном количестве проникает воздух. Отсюда вывод: необходимо глубоко рыхлить почву в саду. Рост корней сильно зависит также от температуры почвы.

Если она достигает +25°С и выше, рост корней приостанавливается или вовсе замирает. На корневых волосках не образуются всасывающие зоны, корни желтеют, покрываясь особым веществом, так называемым суберином. Они как бы «стареют» в ожидании благоприятных условий, когда рост возобновится. А от жизнедеятельности корневой системы зависит рост и развитие надземной части дерева. Если в течение лета были остановки в росте всасывающей части корней, это будет отпечатано на побегах — однолетнем приросте.

Хвойные с поверхностной корневой системой. Плюсы и минусы хвойных растений в ландшафте сада

В энциклопедии можно прочитать о 65 – 70 родах, которые объединяют более 600 видов хвойных растений, произрастающих по всему миру, но в садах и парках средней полосы количество встречающихся видов ограниченно природными условиями. Нам хорошо знакомы лиственницы, ели, сосны, можжевельники и туи, чуть хуже пихты, тисы и кипарисовики, и почти незнакомы псевдотсуги и тсуги.

У каждой разновидности есть свои подвиды. Они могут отличаться размерами и формой кроны, цветом, длиной и мягкостью хвои, цветом шишек, запахом. Например, сосна крымская очень близка к сосне черной и пинии – сосне итальянской. Для озеленения дендропарков используют можжевельники с синими съедобными ягодами, а разновидность с ярко-красными плодами ядовита. Многообразие хвойных растений дает возможность создавать эффектные композиции на любой вкус.

Сосна обыкновенная в саду Chelsea Flower Show 2019

Ландшафтные дизайнеры и садоводы-любители прекрасно знают плюсы и минусы хвойных растений. Разнообразное применение делают их универсальными в оформлении современных садов и парков. Разные по размерам, по форме кроны, фактуре и цвету хвои они способны выступить соло или украсить объемную композицию.

Вечнозеленые, сохраняющие свою хвою в течение всего года (кроме лиственницы), они особенно хороши зимой. Зеленый конус пихты или ели, раскидистая крона сосны или золотистая капля туи способны поддержать общую архитектуру сада в зимнее время.

Разнообразная окраска хвои может быть не только зеленой или золотистой, но и голубой, сизой, кремовой, оранжевой и даже с оттенками красного и бордового цвета. Помимо пород одного цвета, могут быть деревья с двухцветной, вариегатной формой.

Создавая пейзажный сад, на небольших территориях можно использовать хвойные растения в сочетании с камнями и корягами, придавая композиции максимально естественный вид. Густая хвоя не только красива, но независимо от сезона закрывает территорию от холодных ветров, чужих глаз, пыли и шума. Она наполняет воздух полезными фитонцидами, способными уничтожать патогенные микроорганизмы и вирусы. Эфирные масла готовы подарить хорошее настроение и улучшить работу организма.

Бонсай из сосны обыкновенной на выставке Chelsea Flower Show 2019

В то же время, высаживая хвойные растения, следует учитывать, что многие из них имеют поверхностную, достаточно большую корневую систему, которая, разрастаясь, способна навредить мощению дорожек или фундаменту построек. Хвойный опад закисляет почву, а это может создать не совсем благоприятные условия растениям-компаньонам, поэтому хвойные деревья лучше высаживать с растениями, предпочитающими кислую почву, благо таких растений достаточно много. Не требующие кропотливого ухода взрослые хвойные в первые годы после высадки иногда нуждаются в весенне-зимней защите (укрытии) и дополнительном поливе, мульчировании и формировке. Для поддержания стройности некоторым растениям стрижка нужна и во взрослом состоянии.

Яблони с поверхностной корневой системой. Выращивание яблони на карликовом подвое

По своей природе деревья яблони долговечны. Фактически полезный возраст плодовых деревьев в наших садах не превышает 30-40 лет. Промышленное плодоношение плодовых деревьев наступает лишь в возрасте 6-8 лет, а у некоторых сортов и позже. Поэтому очень важно максимально приблизить продуктивный период жизни плодовых деревьев яблони.

В последнее время резко возрос интерес к плодовым растениям, выращиваемым на слаборослых (карликовых и полукарликовых) подвоях.

Яблони , привитые на слаборослые подвои, имеют ряд особенностей:

* корневая система слаборослых подвоев в почве расположена компактно, залегает поверхностно, основная масса корней не проникает глубже чем на 60 см. Поэтому таким деревьям требуется постоянная опора, которая будет поддерживать яблоню в ветреную погоду, когда возможно выворачивание растений из почвы;

* корневая система слаборослых подвоев расположена поверхностно, поэтому она больше подвержена подмерзанию. Для избежания этого приствольный круг на зиму мульчируют торфом или опилом, а также окучивают снегом;

* в засушливые периоды слаборослым яблоням необходим полив ;

* приствольный круг у слаборослых яблонь должен быть чистым, без сорняков.

В то же время слаборослые яблони имеют ряд преимуществ:

* слаборослые подвои обладают способностью сдерживать рост, привитых на них растений – до 2,5 метров (карликовые) и до 3,5 метров (полукарликовые);

* яблони на карликовом подвое рано вступают в плодоношение (на 2-3 год после прививки). Плоды в таких насаждениях с более высокими товарными качествами (яблоки более крупные, ярче окрашены, лучшего вкуса, но с несколько уменьшенным периодом лежкости;

* урожайность в карликовых насаждениях с единицы площади выше, чем в обычных насаждениях (вместо одной на сильнорослом подвое, можно посадить 2-3 на карликовом подвое);

* за невысокими деревьями удобнее ухаживать, собирать урожай (плоды меньше травмируются при сборе). Увеличивается эффективность защитных мероприятий при обработке ядохимикатами (уменьшается расход ядохимикатов, улучшается доступ рабочей жидкости ко всем частям кроны);

* из-за более поверхностного залегания основной массы корней карликовые яблони допустимо выращивать на участках с близким залеганием грунтовых вод, а также на плотных глинистых и галечниковых слоях почвы;

* слаборослые яблони с компактной, хорошо освещенной кроной и поверхностной корневой системой можно возделывать на небольших приусадебных участках с более плотно посаженными друг к другу растениями.

Слаборослые яблони растут на одном месте 15-20 лет и продолжительность жизни в значительной степени зависит от местоположения, предпосадочной подготовки почвы, сорта.

Деревья на слаборослых подвоях размещают на защищенном от ветра, хорошо освещенном участке.

Лучшие почвы для таких яблонь – достаточно рыхлые, богатые питательными веществами, хорошо увлажненные легкие и средние суглинки. На участках с менее плодородной почвой садовод сам улучшает грунт, внося органические и минеральные удобрения непосредственно в посадочные ямы.

Посадочная яма копается размером 100 х 60 см. Большую часть верхнего плодородного слоя почвы, вынутый из посадочной ямы, смешивают с удобрениями (суперфосфат – 0,4-0,8 кг, хлористый калий – 0,2-0,4 кг (или зола – 0,5-1 кг), перегной (или торф) – 3-4 ведра, свежий навоз не применяется). В центр ямы вбивается кол, готовая смесь насыпается в яму в виде холмика, поверх которого, слоем 3-5 см насыпается верхний слой почвы без удобрений. Посадка производится на этот холм таким образом, чтобы корневая система саженца не соприкасалась со смесью почвы и была засыпана только верхним слоем почвы без удобрений.

При близком стоянии грунтовых вод или близком расположении плотных слоев глины или гальки посадку производят на насыпные холмы высотой не менее 50 см и нижним диаметром не менее 1,5-2 м, используя для сооружения холмов привозной грунт. В остальном техника посадки на холмы аналогична посадке в посадочные ямы.

Слаборослые яблони легко переносят заглубленную посадку, образуя новые корни на засыпанном почвой стволике. Только необходимо следить, чтобы место прививки не оказалось заглубленным в почву, иначе привитой сорт может перейти на собственные корни и потеряется карликовость. Расстояние от места прививки до поверхности почвы должно быть не менее 5 см.

ИсточникЧем стержневая корневая система отличается от мочковатой?

Корни растения – это его вегетативные органы, находящиеся под землей и проводящие воду и, соответственно, минеральные вещества к остальным, наземным, органам растения – стеблям, листьям, цветкам и плодам. Но основная функция корня – это все же закрепление растения в грунте.

Об отличительных признаках корневых систем

Общего в разных корневых системах то, что корень всегда делится на главный, боковые и придаточные. Главный корень, корень первого порядка, всегда вырастает из семени, именно он наиболее мощно развит и растет всегда вертикально вниз.

Боковые же корни отходят от него и называются корнями второго порядка. Они могут ветвиться, и от них отходят придаточные корни, именуемые корнями третьего порядка. Они (придаточные корешки) никогда не растут на главном, но у некоторых видов растений они могут расти на стеблях и листьях.

Вся эта совокупность корней и называется корневой системой. И существует всего два вида корневых систем – стержневая и мочковатая. И наш главный вопрос касается того, чем же различаются стержневая и мочковатая корневые системы.

Стержневую корневую систему характеризует наличие явно выраженного главного корня, тогда как мочковатая корневая система образована из придаточных и боковых корешков, а ее главный корень не выражен и не выделяется из общей массы.

Чтобы лучше понимать, чем стержневая корневая система отличается от мочковатой, предлагаем рассмотреть наглядную схему строения одной и второй систем.

Стержневую корневую систему имеют такие растения как розы, горох, гречица, валериана, петрушка, морковь, клен, береза, смородина, арбуз. Мочковая же корневая система есть у пшеницы, овса, ячменя, лука и чеснока, лилии, гладиолуса и других.

Видоизмененные побеги под землей

У многих растения под землей помимо корней имеются так называемые видоизмененные побеги. Это – корневища, столоны, луковицы и клубни.

Корневища растут в основном параллельно к поверхности почвы, они нужны для вегетативного размножения и запасания. Внешне корневище похоже на корень, однако по своему внутреннему строению имеет принципиальные отличия. Порой такие побеги могут выходить из-под земли и образовывать обычный побег с листьями.

Столонами называются подземные побеги, на конце которых образованы луковицы, клубни и розеточные побеги.

Луковицей называют видоизмененный побег, функцию запасания у которого несут мясистые листья, а от плоского донца внизу отходят придаточные корни.

Клубень – это утолщенный побег с пазушными почками, выполняет функцию запасания и размножения.

Декоративные кустарники – давно не редкость в наших садах. И если вы также задумались о приобретении красивоцветущего кустика для своего участка, обратите внимание на вейгелу. О выращивании этого растения в открытом грунте расскажет статья.

Сладкая клубничка хороша и в свежем виде, и для консервирования. Правда, сезон клубники недолог – обычные сорта плодоносят всего пару недель. Чего не скажешь о ремонтантных сортах, радующих урожаем до самых морозов. О лучших сортах ремонтантной клубники – в статье.

Грядочки ароматной земляники есть почти на каждом участке. Особенно популярны ремонтантные ее сорта, дающие урожай по несколько раз за сезон. Размножается такая земляника чаще всего усами, но есть и безусые сорта. О них расскажет статья.

Сочные ароматные мандарины – любимый зимний фрукт многих из нас. Даже несмотря на то, что сегодня их можно купить в любое время года, мандарины по-прежнему ассоциируются с новогодними праздниками. Но задумывались ли вы, откуда их привозят? Где растут мандарины – в статье.

Источник