втягивающие корни

придаточные или боковые корни с хорошо выраженной способностью к продольному сокращению, в результате чего побеги втягиваются в почву.

Анатомия и морфология высших растений. Словарь терминов. — М.: Дрофа . Коровкин О.А. . 2007 .

Смотреть что такое «втягивающие корни» в других словарях:

ВТЯГИВАЮЩИЕ КОРНИ — боковые или придаточные корни с сильно выраженной способностью к продольному сокращению, благодаря чему многолетние побеги затягиваются в почву … Словарь ботанических терминов

контрактильные корни — см. втягивающие корни … Анатомия и морфология растений

Подсемейство лилейные (Lilioideae) — Подсемейство собственно лилейные (Lilioideae) имеет 10 родов (примерно 470 видов), относящихся к 4 трибам. Представители подсемейства встречаются только в северном полушарии. Луковицы у них составлены низовыми чешуями, так как базальные… … Биологическая энциклопедия

Подсемейство пролесковые (Scilloideae) — Подсемейство пролесковых (Scilloideae) включает 35 родов (около 825 видов), относящихся к 5 трибам. Представители подсемейства встречаются как в северном, так и в южном полушарии. Луковица у них составлена листовыми и низовыми чешуями с… … Биологическая энциклопедия

1 Ложка и черенки все в корнях! Мощное средство для образования корней! Стимулятор роста растений

Подсемейство калловые (Calloideae) — Калловые, или белокрыльниковые (Calloideae), самое северное и единственное подсемейство аронниковых, не имеющее своих представителей в тропиках. Это небольшая группа из 4 родов, включающая всего 5 видов, распространена в умеренной зоне… … Биологическая энциклопедия

Семейство пионовые (Paeoniaceae) — В семействе один род пион (Paeonia), объединяющий около 40 видов. Некоторые виды пиона листопадныо кустарники, но большинство корневищные травы. Кустарниковые пионы распространены в Восточной Азии (Китай, Япония и Восточные Гималаи), где… … Биологическая энциклопедия

Семейство сложноцветные (Asteraceae или Compositae) — Сложноцветные самое крупное семейство двудольных растений. В нем от 1150 до 1300 родов и более 20 000 видов. Сложноцветные встречаются почти везде, где вообще возможно существование высших растений, от тундр до экватора, от морских… … Биологическая энциклопедия

Рябчик (растение) — У слова «рябчик» есть и другие значения. См. Рябчик (значения) ? Рябчик … Википедия

Астровые — Изображение 12 соцветий астровых … Википедия

Семейство сложноцветных — ? Сложноцветные Изображение 12 соцветий астровых Научная классификация Царство: Растения Отдел: Покрытосеменные … Википедия

ИсточникОсновные видоизменения корня (метаморфозы)

Большинство растений имеют корни типичного строения. Но у многих видов в процессе эволюции корни приспособились к выполнению особых функций, в связи с чем, строение их изменилось. Такие изменения называются метаморфозами.

ПЕРЕПРОБОВАЛА КУЧУ МЕТОДОВ УКОРЕНЕНИЯ, А ЭТИ САМЫЕ ЛУЧШИЕ! НАТУРАЛЬНЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА КОРНЕЙ!

Запасающие корни. У многолетних растений запасные питательные вещества могут откладываться и в корнях. Если функция запаса становится основной, то такие корни называются запасающими. По происхождению и структуре различают два типа запасающих корней: корнеплоды и корневые шишки (рис. 5.8.).

Корнеплоды образуются за счет разрастания главного корня. В образовании корнеплода принимает участие нижняя часть стебля, причем у свеклы, репы, редиса она составляет большую часть корнеплода, а собственно корень – только нижняя его часть, на котором развиваются боковые корни.

Запасные продукты у корнеплодов (крахмал, инулин, различные сахара) могут откладываться в паренхиме вторичной коры (морковь, петрушка) или в паренхиме древесины (редька, репа, редис). Изредка запасные вещества откладываются в паренхиме, образованной деятельностью нескольких добавочных колец камбия (свекла) – пример третичного строения (установлено, что образование добавочных камбиальных колец стимулируется деятельностью листьев – их число примерно равно числу листьев, деленному на два).

Корневые шишки (корневые клубни)возникают при разрастании боковых корней (у георгина, чистяка, ятрышника, батата). Образовывают придаточные почки и служат не только для перезимовки, но и для вегетативного размножения.

Микориза. Микориза представляет собой мутуалистический симбиоз корней многих растений с гифами грибов (некоторые зигомикоты и аскомикоты, но главным образом базидиальные грибы) (рис. 5.9.). Грибной компонент облегчает корням получение воды и минеральных веществ из почвы, а также, видимо, передает им некоторые органические вещества. Гриб в свою очередь получает от растения углеводы и другие питательные вещества.

Различают эктотрофную микоризу, когда гифы гриба охватывают корень только снаружи, иногда проникая в межклетники коровой паренхимы (сосна, береза, дуб, ива и др.), и эндотрофную микоризу, когда грибной чехол вокруг корня не образуется, а гифы проникают глубоко в корень и внедряются в клетки коровой паренхимы (яблоня, груша, земляника, злаки, орхидные и др. – характерна для большинства покрытосеменных).

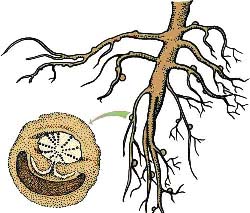

Втягивающие или контрактильные корни. Характерны для многих корневищных и луковичных растений, обитающих чаще всего в экстремальных условиях (регионы с сухим жарким климатом или суровой зимой), а также характерны для многих сельскохозяйственных растений (клевер, гречиха, люцерна, морковь, свекла). Укорачиваясь у основания, такие корни (более длинные, чем обычные) способны втягивать луковицы или корневища в почву на оптимальную для их сохранения глубину (рис. 5.10.).

Клубеньки. Клубеньки представляют собой разрастание паренхимной ткани корня (у многих бобовых), вызванное некоторыми видами бактерий из рода Rhizobium (рис. 5.11). Эти микроорганизмы способны фиксировать атмосферный молекулярный азот, переводя его в связанное легкоусвояемое растением состояние.

С другой стороны, бактерии используют вещества, находящиеся в корнях растения, а также стимулируют разрастание корней. Благодаря данному симбиозу происходит обогащение почвы азотом.

На корнях ольхи, лоха, облепихи также образуются клубеньки, однако они возникают в результате симбиоза с актиномикотами, которые также способны фиксировать атмосферный азот.

Корни-гаустории, или присоски. Такие корни характерны для паразитических растений (омела, заразиха, повилика и др.), эпифитных лиан (плющ).

У омелы, например, паразитирующей на стволах и ветвях различных древесных растений, образуются длинные цилиндрические или слегка сплюснутые корни, растущие в коре растения-хозяина (рис. 5.12.). От них в проводящую ткань отходят присоски, которые поглощают его питательные вещества (воду и минеральные вещества). Из придаточных почек на этих корнях образуются побеги, пробивающиеся через кору наружу.

Воздушные корни. Объединяют группу корней, разнообразных по морфологии и часто выполняющих особые функции (рис. 5.13.):

– ходульные корни – образуются у растений своеобразных растительных сообществ – мангровых зарослей, а также встречаются у некоторых небольших деревьев тропического дождевого леса, особенно на болотистой почве; они имеются также у некоторых пальм и даже у кукурузы. Образуясь на стволах и ветвях деревьев и стеблях трав (т.е. они придаточные), они растут вниз, укрепляются в почве и прочно удерживают растение. Наиболее эффектны ходульные корни некоторых видов фикуса, образующие экзотическую жизненную форму – баньян;

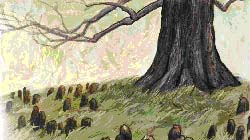

– досковидные опорные корни наиболее характерны для крупных деревьев тропического дождевого леса. В отличие от ходульных – это боковые корни. Расположенные у самой поверхности почвы или над ней, они развивают более или менее плоские прилегающие к стволу вертикальные надземные выросты, придающие дополнительную опору растению;

– вентиляционные (дыхательные) корни, или пневматофоры, развиваются у ряда тропических деревьев, растущих на бедных кислородом почвах. Они имеются у мангровых деревьев, а также у деревьев, произрастающих в лесах на пресноводных тропических болотах. Образуются из подземных боковых корней и растут вертикально вверх, поднимаясь над почвой или водой (отрицательный геотропизм). Значение пневматофоров заключается, прежде всего, в снабжении подземных частей корня воздухом;

– воздушные корни эпифитных растений (образуются у тропических орхидных, ароидных и бромелиевых). Эпифиты –это растения, поселяющиеся на других растениях (стволах и ветвях) и использующие их как субстрат (не паразитируют). Их воздушные корни свободно висят в воздухе и приспособлены к поглощению капелек дождя или росы (благодаря особой многослойной всасывающей ткани – веламен).

Клетки веламена постепенно отмирают, и поэтому вода всасывается не осмотическим, а капиллярным путем, проникая внутрь через большие поры и сквозные отверстия.

ИсточникСпециализация и метаморфозы корней

Posted in Биология Tags: Биология

Корни, помимо своих основных функций, часто выполняют другие функции. При этом происходят так называемые метаморфозы корней. Метаморфозы — это эволюционные видоизменения формы и строения органов.

Рассмотрим их подробнее.

1. Симбиоз корней с почвенными грибами.

Явление симбиоза корней высших растений с почвенными грибами широко распространено в природе.

Окончания корней могут быть либо оплетены с поверхности гифами грибов, либо гифы грибов могут содержаться в коре корня. Такое явление называют микоризой, дословный перевод — «грибокорень«. Микориза может быть наружной (эктотрофной), внутренней (эндотрофной) или наружно-внутренней.

Эктотрофная (наружная) микориза может заменять растению корневые волоски. При этом, корневые волоски часто просто не развиваются. Наружная и наружновнутренняя микориза встречается у древесных и кустарниковых растений (к примеру, береза, клен, дуб, орешник и т.д.).

Внутренняя микориза часто встречается у различных видов травянистых и древесных растений (к примеру, это большинство видов злаков, лук, грецкий орех, виноград и т.п.). Существуют такие виды семейств, которые существовать без микоризы не могут (вересковые, грушанковые и орхидные).

В чем же проявляются симбиотические отношения между автотрофными растениям и грибами? Автотрофные растения снабжают грибной симбионт доступными для них растворимыми углеводами. Грибной симбионт, в свою очередь, обеспечивает растение важными минеральными веществами. Например, азотофиксирующий грибной симбионт снабжает растение азотными соединениями, ферментирует и доводит до глюкозы трудно растворимые запасные питательные вещества. Избыток глюкозы увеличивает всасывающую деятельность корней.

2. Симбиоз корней с бактериями.

Помимо микоризы (микосимбиотрофии), которая часто встречается в природе, существует другой симбиоз, который встречается не так широко, как первый. Это симбиоз корней растения с бактериями (бактериосимбиотрофия).

Наиболее часто у бобовых растений, но иногда и у некоторых других растений на корнях образуются паренхимные наросты, которые еще называют клубеньками. Внутри этих клубеньков находится множество клубеньковых бактерий. Особенность этих бактерий в том, что они могут фиксировать атмосферный азот в виде соединений, которые усваиваются растениями. Например, бобовые клевер и люцерна могут накапливать в своих клубеньках 150-300 кг/га азота. Поэтому в сельском хозяйстве бобовые часто высаживают для того, чтобы обогатить почву азотом.

Паренхимные наросты или клубеньки

3. Запасающие корни.

В корнях любых растений, как правило, в некоторых количествах откладываются запасные питательные вещества такие, как сахар, крахмал, инулин и т.д. Но встречаются случаи, когда эта запасающая функция гипертрофирована и выходит на первый план. Корни при этом утолщаются и становятся мясистыми.

Такие видоизмененные стержневые корни, которые выполняют функцию запасания назвали «корнеплодами». Наиболее часто такая структура встречается у двулетников. К примеру, это морковь, свекла, репа, редис и т.д. В формировании этих корнеплодов принимает участие также и часть стебля — гипокотиль (или подсемядольное колено).

Корнеплоды на рисунке: 1 — брюква; 2 — свёкла египетская; 3 — свёкла сорта Маммут; 4 — морковь; с — семядоли; гп — гипокотиль; гк — главный корень.

У некоторых видов растений встречаются так называемые корневые шишки, которые являются сильно утолщенными придаточными корнями. Это, например, георгина, любка, чистяк и т.д. Между корневыми шишками и «корнеплодами» встречаются многочисленные переходы.

4. Втягивающие или контрактильные корни.

Существуют некоторые виды растений, у которых корень резко сокращается в продольном направлении у его основания. К примеру, такое происходит у луковичных растений.

У покрытосеменных растений часто встречаются втягивающие корни, которые обеспечивают плотное прилегание к земле розеток (одуванчик, подорожник и т.д.).

Благодаря подземному положению корневой шейки и вертикального корневища, обеспечивается углубление клубней в почве. Т.е. втягивающие корни дают возможность побегам выбирать наиболее благоприятную глубину залегания в почве. В неблагоприятных климатических условиях, например в Арктике, втягивающие корни помогают пережить сложный зимний период цветковым почкам и почкам возобновления.

5. Воздушные корни.

Многие тропические растения эпифиты имеют воздушные корни. К примеру, такие корни встречаются у растений семейства орхидных, аронниковых и бромелиевых. У этих растений есть, так называемая аэренхима. Это специальная рыхлая воздухоносная ткань из тонкостенных паренхимных клеток, из которой образованы перемычки между большими воздушными полостями. Благодаря аэренхимы эти растения способны поглощать атмосферную влагу.

В тропиках на заболоченных почвах у деревьев часто образуются дыхательные корни или пневматофоры. Эти дыхательные корни поднимаются вверх (обратите внимание — это отрицательный геотропизм!) над поверхностью заболоченной почвы, чтобы снабжать воздухом подземные органы растения через систему отверстий.

6. Ходульные корни.

В мангровых зарослях, растущих в приливно-отливной полосе тропических морей, встречаются деревья с так называемыми ходульными корнями. Эти придаточные корни сильно разветвлены и растут вниз, благодаря чему деревья сохранят устойчивость на зыбком грунте.

К наиболее интересным и эффектным ходульным корням можно отнести корни-подпорки мощных ветвей фикуса-баньяна. Многочисленные придаточные корни баньяна также растут вниз, как это видно на рисунке. Внизу они сильно утолщаются, укореняются, развивая при этом свою собственную корневую систему. В результате этого одно единственное дерево баньяна может разрастись в целую «рощу», и занимать при этом площадь до 500 м 2 .

7. Досковидные корни.

Опорные досковидные корни часто встречаются у крупных деревьев тропического дождевого леса. На мой взгляд, они не менее интересны, чем ходульные корни. Стволы деревьев первого яруса дождевого леса могут достигать гигантских размеров, при этом корневая система у них поверхностная.

Этим гигантам необходимо удерживаться в почве (которой практически нет) во время частых штормов и ливней. И корни обычного строения никогда не смогли бы заякоривать такие растения в таких условиях. Поэтому, у таких деревьев на корнях, стелющихся по поверхности почвы, развиваются особые вертикальные выросты. Эти выросты как доски прилегают к стволу дерева.

На первом этапе досковидные корни в своем сечении округлы, но затем постепенно происходит сильный односторонний вторичный рост. Высота таких досковидных корней В тропическом дождевом лесу может легко превышать рост человека.

8. Корни-прицепки.

Придаточные корни-прицепки часто встречаются на стеблях различных корнелазающих лиан. К таким, например относится плющ. Окончания этих корней-прищепок густо покрыты всасывающими волосками, которые выделяют слизь. Благодаря этой слизи они очень крепко приклеиваются к своей опоре. Корни-прицепки прочно удерживают растения, проникая в различные неровности или трещины дерева, стены, скалы, или какой-то другой опоре.

У плюща — корни-прицепки

9. Корни-присоски.

Корни некоторых паразитных растений, к каким, например, относятся представители семейства гидноровых, изменили свои функции и превратились в присоски (гаустории). Гаустории оттягивают питательные вещества из растения-хозяина, внедряясь в его проводящие ткани.

ИсточникВидоизменение корней: таблица и характеристика

Изучив нашу статью, вы без труда заполните таблицу видоизменения корней. Этот подземный орган растений широко используется человеком в хозяйственной деятельности. Но иногда мы даже не догадываемся, с какими именно метаморфозами имеем дело.

Виды корней

Корнями называют подземную часть растения. В их строении чаще всего имеется несколько частей. Главный корень развивается из корешка зародыша. Он ярко выражен и у растения всегда один. На главном корне развиваются боковые.

Они многочисленны и делают процесс всасывания воды из почвы более интенсивным. Корни, которые отрастают прямо от стебля, называются придаточными. На них также могут развиваться боковые.

Типы корневых систем

У растений никогда не формируется только один вид корней. Этого было бы недостаточно для обеспечения минерального питания. Совокупность корней одного растения называется корневой системой.

У одуванчика она образована главным корнем, который проникает глубоко в почву, и боковыми. Такая корневая система называется стержневой. Она характерна для всех двудольных растений.

У пшеницы корней много. Все они почти одинаковой длины и растут пучком от побега. Такая корневая система называется мочковатой. Ее наличие является систематическим признаком однодольных.

Почему корень формирует видоизменения?

Помните видоизменения корней в таблицах по биологии (6 класс)? Это морковь, свекла, редис. Разве это корни? Оказывается, да. Корень выполняет в растении жизненно важные функции. Он обеспечивает его минеральное питание, прочно удерживает в почве, обеспечивает вегетативное размножение. Но для выполнения дополнительных функций его обычного строения недостаточно.

Поэтому и формируются видоизменения корня.

Видоизменения корней: таблица

Виды метаморфоз подземного органа отличаются у одно- и многолетних растений, зависят от места произрастания, особенностей климата, расположения по отношению к опоре. Строение и функции видоизменений корней представлены в таблице.

Сравнительная характеристика видоизменений корня

Корнеплоды и корневые клубни обеспечивают растения необходимым питанием в неблагоприятный период. Такие видоизменения корней (в таблице приведены примеры растений) формируются исключительно у дву- и многолетних видов. В первый год развития из их семян формируются только вегетативные органы.

Осенью стебель и листья отмирают, а подземная часть зимует благодаря запасу воды и веществ. На следующий год такие растения плодоносят и формируют семена. Пережить холодную зиму им помогают именно видоизменения корней.

Растение может произрастать только в условиях интенсивного протекания фотосинтеза. Иногда для этого необходимо расположение даже на абсолютно вертикальных поверхностях. К примеру, плющ может расти даже на стенах домов.

Значение в хозяйстве и природе

Многие названия растений из таблицы видоизменения корней знакомы каждому. Прежде всего это корнеплоды. Человек использует их в пищу в качестве основной еды и приправ. Это редис, пастернак, свекла, морковь, петрушка, хрен. В качестве корма для домашних животных применяют турнепс и репу. А сахарная свекла — востребованное сырье для пищевой промышленности.

Корневые клубни или шишки имеют придаточные почки. Поэтому с их помощью осуществляется вегетативное размножение. Эти два вида видоизменений относят к группе запасающих корней.

Особую группу метаморфоз составляют гаустории или корни-присоски. Если их клетки абсолютно лишены хлоропластов, такие растения являются паразитами. Они существуют за счет других видов. Одним из ярких примеров паразитических растений является раффлезия, которая имеет самый крупный цветок.

Этот вид получает питательные вещества исключительно за счет многочисленных лиан тропических лесов. А вот омела, несмотря на то что питается соками хозяина, не утратила способности к фотосинтезу. Такие виды называются полупаразитами.

Итак, видоизменения корня, подземного органа растений, формируются для выполнения дополнительных функций. Корнеплоды и клубни (шишки) запасают вещества. Гаустории осуществляют паразитическое питание растений, а воздушные — процесс дыхания. Опорные и цепляющие корни обеспечивают наиболее выгодное расположение побега по отношению к солнечному свету.

Это делает фотосинтез максимально интенсивным. Надеемся, что теперь заполнить таблицу видоизменения корней сможет каждый.

ИсточникВидоизменения корней. Влияние среды на развитие корневой системы

Вопрос 1. Какое влияние оказывают условия среды на корневую систему растений?

Развитие корневой системы во многом зависит от условия произрастания растения, в частности от плотности почвы и глубины залегания грунтовых вод. Растения пустынь имеют очень длинные корни, так как грунтовые воды расположены глубоко. Из-за вечной мерзлоты в тундре корни растений расположены у поверхности. У сосны, растущей на болоте, корневая система поверхностная, а корни сосны, растущей на песках, уходят на значительную глубину.

Вопрос 2. С чем связаны видоизменения корней?

Корни могут видоизменяться. Встречаются следующие типы метаморфозов корня.

Корнеплоды выполняют запасающую функцию у многих видов двулетних растений (морковь, свекла, репа и др.). Они имеют двойное происхождение — верхняя часть образуется из стебля, а нижняя — как утолщение главного корня. В корнеплодах откладывается крахмал, сахар и т.д.

Корневые шишки (корневые клубни)— запасающие придаточные корни у георгина, батата, чистяка и др.

Корни-прицепки имеют лазающие растения (плющ).

Втягивающие корни (у луковичных растений) служат для погружения луковицы в почву. Например, у видов крокуса (шафрана) из семейства ирисовых в период цветения самое нижнее междоузлие побега преобразуется в клубень, который одевается затем измененными листьями (клубнелуковица).

Воздушные корни образуются у растений, поселяющихся на других растениях (эпифиты), например, орхидей. Они обеспечивают растению всасывание из влажного воздуха воды и минеральных веществ.

Дыхательные корни имеют растения, которые растут на заболоченных почвах, например, американский болотный кипарис. Это отростки боковых корней, растущие вертикально вверх и возвышающиеся над водой или почвой. Они богаты воздухоносной тканью — аэренхимой — с крупными межклеточными. Эти корни приподнимаются над поверхностью почвы и снабжают подземные части растения воздухом, который поглощается через специальные отверстия.

Ходульные корни образуются у деревьев, которые растут на литорали тропических морей (мангры). Эти корни сильно ветвятся и укрепляют растение в зыбком грунте.

Корни водных растений, укореняющихся в грунте, лишены корневых волосков. У растений-паразитов (повилика, омела) корни преобразуются в сосущие органы.

У большинства видов цветковых растений молодые корни срастаются с гифами грибов, образуя микоризу (грибокоренъ). Растение и гриб извлекают из такого симбиоза обоюдную пользу. Некоторые виды (например, орхидные) даже не могут развиваться без заражения микоризным грибом. Другие (многие деревья, кустарники) растут и без микоризы, но при контакте с грибом развиваются значительно лучше.

Симбиоз между азотфиксирующими бактериями и корнями бобовых растений (клубеньковые бактерии) также является видоизменением корней. Бактерии фиксируют атмосферный азот и переводят его в соединения, которые усваиваются растениями.

Вопрос 3. Как называют корни моркови, георгина, плюща, орхидеи?

Видоизмененные корни моркови называют корнеплодами, корни георгина (боковые и придаточные) — корневыми клубнями, корни плюща — корнями-прицепками; у орхидеи образуются воздушные корни.

Вопрос 4. Какие из известных вам растений образуют корнеплоды?

Корнеплоды образуют редис, морковь, турнепс, свекла, репа, брюква, петрушка.

Вопрос 5. Какую роль играют корнеплоды в жизни двулетних растений?

У двулетних растений в первый год из семени развивается растение, имеющее только корни, стебли и листья. К осени в главном корне и нижней части стебля, преобразовавшихся в корнеплод, накапливаются питательные вещества. К зиме надземная часть отмирает, а корнеплод сохраняется и зимует. Весной второго года растение, используя запас питательных веществ корнеплода, имеет возможность быстро развивать новые надземные органы, цвести и плодоносить (размножаться).