Выбор типа дома важен для каждого жильца, особенно если он желает жить в экологически чистом месте, общаться с природой и в то же время иметь качественное и комфортное жилье. В последнее время все большую популярность набирают турлучные и саманные дома, которые строятся без применения традиционных материалов. Однако, между этими типами домов имеются отличия и сходства, которые нужно учитывать при выборе подходящего варианта.

Турлучные дома строятся из бурой и глины, с использованием соломенных жгутов и других натуральных материалов. Это экологически чистый вид домов, который не требует особых затрат на строительство и поддержание комфортной температуры внутри помещения.

Саманные дома, в свою очередь, создаются из глины, песка, соломы и воды. Они имеют высокую прочность и сохраняют тепло в зимнее время года. Кроме того, помещение внутри такого дома имеет приятный и полезный микроклимат, благодаря используемым натуральным материалам.

В данной статье мы рассмотрим отличия между турлучным и саманным домами, и сравним их преимущества и особенности.

Штукатурка саманной стены

Турлучный дом и саманный дом: сравнение

Что такое турлучный дом?

Турлучный дом — это сооружение, построенное из песчаника, камней и глины. В основе его конструкции лежит принцип использования глины, сырцом для которой служит песок и глина из залежей.

В сравнении с саманным домом, турлучный дом имеет более прочные стены, которые отлично справляются с нагрузками, что продлевает срок его эксплуатации. Также, турлучный дом обладает высокой теплоизоляцией и сохраняет тепло внутри помещения даже в холодные дни.

Что такое саманный дом?

Саманный дом — это дом из самана, т.е. из соломы, растительных стеблей и иных возможных материалов, используемых именно для постройки стен. Изначально саман использовали для строительства сараев и амбаров.

Несмотря на то, что саманный дом строится из довольно дешевых материалов, он все равно имеет некоторые преимущества по сравнению с турлучным. Разумеется, основным преимуществом является низкая стоимость строительства, а также возможность быстрой постройки. Однако, стены саманного дома более хрупкие, что требует дополнительной облицовки или любых других материалов, придающих дополнительную прочность стенам.

Вывод

- Турлучный дом — более прочный и износостойкий, обладает высокими теплоизоляционными свойствами.

- Саманный дом — более дешевый в строительстве, но требует дополнительной облицовки для придания прочности стенам.

Перед постройкой дома необходимо тщательно изучить все достоинства и недостатки каждого типа строения, и выбрать тот, который больше всего отвечает вашим потребностям и возможностям.

Что такое турлучный дом?

Турлучный дом – это тип дома, который использует в качестве строительного материала турлучный камень. Такой дом построен из мелких камней, скрепленных глиной, которые формируют стену.

Турлучный камень – это природный материал, который выделяется из глубины земли. Он представляет собой твёрдый и долговечный камень, который легко крошится. Этот материал используется уже более ста лет для строительства каменных домов.

Подготовка саманной (турлучной) стены для штукатурки

Турлучные дома обладают множеством преимуществ, таких как высокая энергоэффективность, прочность и долговечность. Эти дома эффективно сохраняют тепло зимой и прохладу летом, что позволяет владельцам значительно сократить затраты на отопление и кондиционирование воздуха. Также турлучный дом не требует регулярного ремонта и имеет долгий срок эксплуатации.

Что такое саманный дом

Саманный дом — это тип дома, который строится из смеси из глины, соломы или других растительных материалов и воды. Эта смесь затем формируется в кирпичи или блоки, которые затем высыхают на солнце или в печи. Этот тип строительства был распространен в традиционной архитектуре многих культур, включая индийскую и африканскую.

В саманных домах может быть несколько преимуществ. Они, во-первых, относительно дешевы в строительстве, поскольку используются дешевые и легко доступные материалы. Кроме того, они могут быть экологичными, не принося большой нагрузки на окружающую среду.

Хотя саманные дома могут иметь свои преимущества, они не всегда подходят для всех климатических условий. В северных регионах они могут быть слишком холодными, поскольку они не имеют достаточной теплоизоляции. Однако, современная технология может устранить недостатки и усилить преимущества саманных домов, делая их более благоприятными для проживания.

Преимущества турлучного дома

Экологическая чистота. Турлучный дом является одним из самых экологически чистых типов дома, так как строительный материал для него добывается непосредственно из природы. Его отличительной особенностью является оригинальная технология прессования туруского песка и грунта без добавления химических составляющих. Такой материал не имеет негативного влияния на здоровье человека и организма животных, что делает турлучный дом безопасным для проживания даже с детьми;

Устойчивость к сейсмическим воздействиям. Турлучный дом обладает высокой устойчивостью к сейсмическим воздействиям, так как его стены являются монолитными и очень прочными. Это свойство является особенно актуальным для жителей стран с высокой сейсмической активностью;

Теплоизоляция. Турлучный дом является идеальным вариантом для тех, кто хочет жить в уютном и теплом доме. Благодаря особой технологии строительства, такой дом обладает высокой теплоизоляцией, что позволяет экономить на отоплении в холодные времена года.

Долговечность. Строительный материал турлучного дома обладает высокой прочностью и стойкостью к внешним воздействиям. Более того, такие дома не подвержены термитам и гниению, что гарантирует их долговечность на протяжении многих лет;

Экономичность в эксплуатации. Турлучный дом является энергоэффективным типом жилья, так как обладает высокой теплоизоляцией и не требует высоких затрат на отопление в холодный период года. В сравнении с другими типами домов, затраты на эксплуатацию такого дома будут значительно меньше в денежном выражении.

Преимущества саманного дома

Экологичность и натуральность. Одним из главных преимуществ саманного дома является его экологичность и натуральность. Стены строятся из природных материалов — соломы, глины и древесины, которые не обладают токсичными свойствами и не наносят вреда здоровью жильцов. Кроме того, процесс строительства не загрязняет окружающую среду, что важно для сохранения чистоты природы.

Высокая теплоизоляция. Саман — отличный утеплитель, который обеспечивает высокую теплоизоляцию дома. Благодаря этому саманный дом хорошо сохраняет тепло в зимнее время и прохладу в жаркое лето. Это позволяет жильцам сэкономить на затратах на отопление и кондиционирование воздуха.

Долговечность и прочность. Саманные стены обладают высокой прочностью и долговечностью. Они могут прослужить несколько десятков лет без ремонта и обслуживания. Кроме того, саман не боится влаги и устойчив к грибку и плесени, что помогает сохранить целостность и красоту стен на долгое время.

Низкая стоимость строительства. По сравнению с другими материалами для строительства, саман является одним из самых дешевых и доступных. Это существенно снижает стоимость строительства саманного дома, что делает его более доступным для многих людей.

- Итак, можно сделать вывод, что саманный дом объединяет в себе такие преимущества, как экологичность, высокую теплоизоляцию, долговечность и низкую стоимость строительства.

Источник: obzortelefonov.ru

Новости

Мазанки из плетня и глины: в чем феномен старинной технологии турлучного дома

Старинная технология строительства была увековечена даже в искусстве.

Несмотря на то, что сегодняшние технологии строительства куда более универсальные и практичные, многие из нас до сих пор с ностальгией вспоминают бабушкины избушки и домики в деревнях. А некоторым и вовсе повезло застать настоящие хатки-мазанки. На самом же деле такая технология строительства из натуральных материалов называется турлучный дом, и она была не только старинной, но и весьма распространенной. А все потому, что, несмотря на кажущуюся простоту, отлично справлялась с возложенными на нее задачами.

Трудно сказать, когда именно отсчитывать историю появления турлучной технологии строительства домов. Ведь, несмотря на то, что эксплуатационный период у них довольно долгий, однако материалы не позволяют им сохраняться на протяжении столетий. Можно лишь предположить, что она является одной их самых старинных на тех территориях, где получила распространение. Причиной такого мнения является простота в поиске материала для строительства и отсутствие как таковых требований к ее обработке, как в случае с тем же камнем, например.

Сохранившаяся до наших дней мазанка. /Фото: wikipedia.org

Сам же термин «турлук» является тюркским по происхождению. Один этот факт говорит о том, что они были распространены как минимум Средней Азии, а также на Кавказе, на Кубани и в Украине. При этом названий у таких домов все-таки несколько: в разное время и местах им могли именовать турлучными, плетеными мазанками, плетневыми мазанками.

Интересный факт: турлуком в редких случаях называют не только дома, но и плетеные заборы, в который также используется плетень.

Мазанки — универсальное жилище для многих народов еще несколько веков назад. /Фото: dekoriko.ru

Простыми словами, турлучные дома строились из плетня, который позже обмазывали смесью глины с соломой. Таким способом возводились не только жилые помещения, но и хозяйственные постройки. Несмотря на то, что таких домов на сегодняшний день сохранилось не так уж много, принцип возведения здания с использованием однорядного или двухрядного плетня достаточно хорошо изучен. Кроме того, знатокам известны также различия в строительстве мазанок в разных районах их распространения.

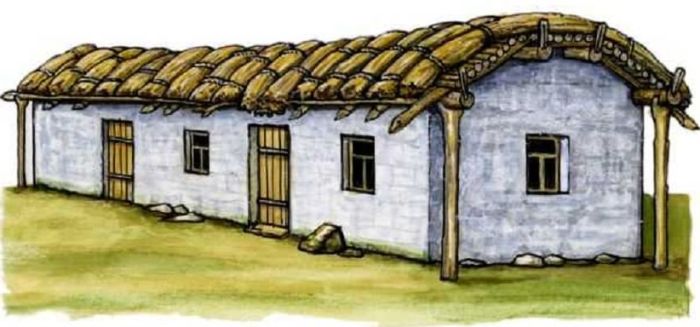

Конструкция турлучного дома, распространенного в кавказском регионе. /Фото: culture.ru

Так, например, турлучные дома пользовались немалой популярностью у осетин и чечен. Однако, в отличие от тех же кубанских хаток, они строили дома довольно длинными, ведь тем предполагалось делиться на мужскую и женскую половины. Кроме того, сооружение было окружено своего рода узкой галереей, которые по факту представляли собой сильно увеличенные свесы крыши на опорных столбах. Такой любопытный выбор конструкции объяснялся тем, что необходимо было защитить стены от влаги. К тому же навес нередко использовали для хозяйственных работ.

Реконструкция традиционного чеченского дома. /Фото: yuga.ru

В кубанских казачьих станицах строительство имело несколько иные традиции. Так, свес крыши не делали большим и покрывали ее соломой. А вот стены наоборот, строили толще, чем у чечен и осетин. Да и сама форма сооружения выбиралась приближенной к квадрату, а не к длинному прямоугольнику — это объяснялось особенностей кубанского быта.

В Украине и на Кубани распространены были такие мазанки. /Фото: uaua.world

По сути, можно сказать, что турлучная технологии была в некотором роде принесена на кубанские станицы от исторических предшественников — запорожских казаков. Именно так они строили свои курени, правда, те были как раз длинными и узкими. Это различие в силуэтах домов обусловлено географическим расположением: Запорожские Сечи размещались у Днепровских порогов, нередко — на островах. Зимы там были довольно сырые и холодные, а узкие прямоугольные дома проще было обогревать, да и размещения большого количества жильцов также облегчалось.

Реконструкция казацкой Сечи, справа — курени, выполненные турлучным способом. /Фото: vseosvita.ua

У турлучного дома был ряд достоинств: дешевизна и доступность материалов, процесс строительства не требовал серьезных трудовых и временных ресурсов. Кроме того, простота технологии строительства, не мешала мазанкам и турлучным домам быть теплыми зимой, прохладными летом. Да и немало из тех, кто выбирал для строительства именно такой тип дома, еще и жили в полувоенных условиях — те же казаки, к примеру — а потому, если не них будет совершен побег, мазанки было куда проще восстановить и не так жалко потерять.

Столь живописный домик восстановить куда проще каменного. /Фото: pinterest.de

Само строительство проходило следующим образом: стойки для плетня устанавливались в один ряд, если планировался хлев, сарай, или другие хозяйственные помещения, и в два ряда для жилых домов. Расстояние между рядами плетня также варьировалось в зависимости от климата. Там, где холодно, промежуток достигал 70 сантиметров, а в более теплой местности до 40 сантиметров.

Для самого плетня брали молодые стволики диаметром от 5 до 15 сантиметров, и переплетали их лозой, иногда тонкими вязками камыша или соломой. Обмазка выполнялась смесью рубленой соломы и глины. Этот процесс повторяли несколько раз: сначала делали связующий, сравнительно жидкий слой, второй раз мазали, уже более густой смесью, формируя стены. И третий, завершающий слой сегодня назвали бы финишным. Готовые стены после высыхания обязательно белили известью.

Фрагмент разрушающейся мазанки — отлично видны этапы строительства. /Фото: wikiрedia.org

Крышу для мазанки обычно делали двускатной, с настилом из жердей. В качестве кровельного материала выбирали толстые пучки соломы. Над крыльцом всегда сооружался навес. А вот окна в турлучных домах, особенно более старых, маленькие. Все-таки, стекло тогда было весьма дорогим.

Более поздние постройки уже имели оконные проемы побольше.

Маленькие окна, соломеная крыша — обязательные элементы аутентичной хатки-мазанки. /Фото: 23.mchs.gov.ru

Еще одной интересной особенностью мазанки было то, что у большинства из них нет привычного нам фундамента. Турлуки действительно зачастую ставились прямо на грунт, по нему же устраивался и пол. Варианты с фундаментом тоже существовали, но встречались куда реже: там плетень как бы вмуровывались в кладку из камня.

Вариант турлучного дома на фундаменте. /Фото: okokubani.ru

Сегодня технология мазанок и турлучных домов практически не встречается. Очень редко ее применение можно увидеть для хозяйственных построек в деревнях. Однако в некоторых поселениях оригинальные мазанки все-таки сохранились, или их обязательно можно увидеть в современных этнографических музеях под открытым небом.

Комментарии:

Нет комментариев

Источник: www.neizvestniy-geniy.ru

a_shibzukho

Эфендиев Р.З.

КБГУ, г. Нальчик

История кабардинского жилища, если изучать материалы путешественников, начинается с давних времен. В то же время необходимо отметить, что исследований по данному вопросу очень мало, они остались только в записках иностранных путешественников или же в книгах старого издания. Это связано на наш взгляд не только с тем, что материалы применявшиеся в строительстве кабардинских жилищ того времени были не долговечные (турлучное строительство), но и с традициями и обычаями данного народа.

Интериано в XVI столетии отмечал, что черкесы не имеют ни одного поселения, укрепленного стенами. «Их дома сделаны из соломы, камыша и дерева, большим стыдом было бы для князя или дворянина построить себе крепость или дом с каменными стенами, потому что это показало бы боязнь и неспособность уберечься и защититься» [1].

Народы, у которых простота есть, так сказать, удел жизни, довольствуются и для своего жилища простыми строениями. Поэтому и жилища черкесов весьма просты, и для постройки их не требуется продолжительного времени и трудов, однако дома их не подвижные кибитки кочующего калмыка [2].

Из вышесказанных слов Интериано и Хан-Гирея, можно заметить, что в Черкессии в основном встречались турлучные строения. Такие строения получили столь широкое распространение, вероятнее всего, из-за давно установившихся традиций, а также по причине доступности строительного материала, возможности построить плетневый дом каждым крестьянином без лишних расходов.

Рассмотрим технологию строительства турлучного дома кабардинцев. Для строительства турлучного дома, наиболее распространенного в Кабарде, необходимы были: колья (бжэгъу), прут (чы), для крыши: коньковой брус (тхыц1ак1уэ, бгыкъу), надстенные балки (шыкъуэтэн), потолочные плетни (унащхьэ чий). Они заготавливались самим строителем с помощью родственников или соседей (мэз щ1ыхьэху).

Турлучный дом строился без фундамента, поэтому, чтобы основания кольев, всаживаемых в землю, долго не гнили, их заготавливали из наиболее прочных пород. Для кольев наилучшими считались бук (тхуей), орешник (дей), дуб (жыгей), а прутья для плетения предпочитали из орешника и бука.

На строительство дома из двух комнат требовалось три-четыре воза лесоматериала. Заготовленный лес лежал не более трех-пяти дней. Так как плетение из сухих прутьев было трудным, его на второй или третий день тщательно очищали от сучков и сортировали на две части: более крупные выделяли для укрепления плетня (бжьэпэтехуэ), а обычные прутья (чы зэдэк1уэ) для самого плетня.

Одновременно готовили и колья (бжэгъулъэ): их уравнивали по длине и заостряли с одного конца на 15—20 см, придавая ему трехгранную форму. В тот же день расчищали площадку под будущий дом, намечали его длину, ширину, выкапывали яму для угловых столбиков, число которых зависело от количества комнат в доме.

Для однокомнатного дома их было 4, для двухкомнатного — 6 и т. д. Эти столбы, имевшие в верхней части развилку, служили опорой для крыши. Строители иногда обходились без таких столбов, но тогда обязательно через каждые 3—4 кола ставили более мощный кол (пэлэсын, пэщ1эсэ). Строительство дома начиналось с подготовки основы для плетения.

Для этого один из наиболее сильных мужчин всаживал в землю колья по ранее намеченной с помощью веревки линии, соблюдая при этом равномерность их расположения. Расстояние между кольями колебалось от 25 до 30 см. В местах, где намечались двери, устанавливали более толстые колья или специальные столбы.

Очищенные и перебранные прутья лежали тут же рядом, и сразу же начинали плетение. Оно производилось только в одном направлении—слева направо. Нередко один начинал плетение, а другой доводил данный прут до конца. В других случаях один шел за другим, что значительно ускоряло работу. При этом соблюдался определенный порядок.

Каждый новый прут закреплялся за следующим колом, что обеспечивало равномерную высоту плетения. Когда высота плетения достигала пяди (1эбжьэ) — 25—30 см., проходили более толстыми прутьями для укрепления плетения. Так повторялось через каждую пядь, поэтому стена имела несколько четко выделявшихся линий, расположенных примерно на одинаковом расстоянии одна от другой. Плетение заканчивалось такой же линией.

Высота фасадной и противоположной стены дома достигала 2 м. и более, а боковые стороны высоко выдавались вверх плетеным треугольником, образуя фронтоны. Подобрать колья одинаковой длины не всегда было возможно. В таких случаях на определенной высоте стены в плетень рядом с верхним концом кола всаживали новый кол (бжэгъудэсэ).

Одновременно плели перегородку, делившую дом на две комнаты. Обычно поверхность стены получалась ровной и довольно плотной. Большое внимание обращалось на гладкое и ровное оформление дверных и оконных проемов, около которых прутья или обрубались или оплетались кручеными прутьями (чы 1уэнт1а) вокруг кола или столба. Так получался плетеный остов дома (унэ блыпкъ, унэпкъ).

Завершив возведение стен, приступали к устройству крыши. Необходимый для нее материал тоже заготавливался заранее. Дело в том, что он, в отличие от стенового материала, должен был быть сухим и по возможности не тяжелым. Лучшей породой деревьев для конькового бруса, надстенных, продольных и потолочных балок считался чинар. Он легко обрабатывался и отличался прочностью.

Крышу возводили с помощью приглашенных односельчан на второй или третий день (унащхьэ1эт щ1ыхьэху). Сначала укрепляли два крепких высоких столба посредине боковых частей дома (шындэбзий). На эти жерди укладывали хворост, на который в свою очередь ровным слоем накладывали крупный камыш.

Если крышу покрывали еще осокой или соломой, этот слой камыша не давал им осыпаться внутрь жилища. Для укрепления травы поперек крыши ровными рядами накладывали травяные жгуты, концы которых глубоко засовывали внутрь травы у края крыши. Кроме того, вдоль крыши клали тонкие брусья, привязывая их, к ней соломенными жгутами.

Крыша кабардинского жилища была четырехскатной или двухскатной. Вокруг дома к ней приделывали навес, опиравшийся на несколько столбов, вбитых в землю или врубленных в деревянные лежни. Навес этот назывался тлегуц. Он представлял собой своеобразный карниз-террасу[3]. Как отмечает А. Миллер, в домах зажиточных людей он был очень развит.

Если дом не имел ни фундамента, ни навеса, то вдоль его стен делали завалинку. Она предназначалась для утепления жилища, а также для того, чтобы после дождя вода не задерживалась у его стен. Завалинку использовали и для сидения. При постройке дома кабардинцы совершенно не применяли ни гвоздей, ни металлических скоб. Подобные дома не имели потолочного перекрытия.

Потолком служила сама крыша (тэхъуанащхьэ). Жилища обмазывали несколько раз снаружи и внутри глиной, смешанной с соломой. В большинстве случаев их белили. Т. Лапинский писал, что стены адыгских домов «обмазаны глиною и выбелены снаружи и изнутри» [4].

Пол в доме был земляной. Делали его так: внутри жилища ровным слоем насыпали землю до определенной высоты, хорошо утрамбовывали ее; а затем обмазывали глиной, смешанной с навозом. Пол периодически обмазывали свежей глиной и тщательно подметали несколько раз в день, обрызгивая при этом водой, чтобы не поднималась пыль [5].

Двери в адыгских домах были двустворчатые, невысокие — 1,5 — 1,6 м. Входя в комнату, нужно было нагибаться. Двери делали из цельной дубовой доски, обтесанной топором, они не имели железных петель. Двери вращались на деревянных пятках, вставлявшихся в отверстия, сделанные в пороге и верхней перекладине дверной рамы. Они не имели замков, запирались на ночь деревянными задвижками.

Порог делали высоким. У адыгов он считался священным. Люди верили, что порог является «обителью духов родовой религии предков».

Жилище фактически не имело окон. В передней стене оставляли небольшое отверстие, которое на ночь затягивали пузырем, затыкали тряпками, пучком сена или закрывали ставнями. Как отмечает Н. Дубровин, отверстие в стене служило «более для наблюдения за тем, что делается на дворе, чем для освещения [6]. Свет проникал в комнату через дымарь и дверь, которая оставлялась открытой целый день.

Одновременно со строительством дома определялось место очага, над которым устраивался дымарь. Он внутри комнаты держался на чинаровых перекладинах четырехугольной формы, один конец которых закреплялся в стене дома, а другой — на подставках-столбах. Внутрь дымаря вставлялись две перекладины, одним концом укреплявшиеся на стене дома, а другим лежавшие на потолочной балке.

На одной из них закреплялась очажная цепь (лъахъш). Эти перекладины использовались и для копчения сыра и мяса. Дымарь делали из прутиков, но иногда и из досок. Надочажный раструб дымаря обмазывался глиной внутри, а снаружи дымарь обмазывали снизу и верхнюю часть, выходившую за крышу.

В рамках данной статьи не возможно раскрыть всю сущность вопроса кабардинского турлучного строения, но ясно одно, если сравнить объемно-планировочное решение современных жилых домов региона, их отличает сложившиеся традиции. И изучению истоков этих национальных традиций необходимо продолжить.

Литература

Джорджио Интериано. Быт и страна зихов, именуемых черкесами., Нальчик,1974, С. 51.

Хан-Гирей. Записки о Черкессии., С. 233.

В.П. Кобычев. Современное адыгейское народное жилище. С.56.

Т. Лапинский. Горские народы Кавказа и их борьба против русских за свободу. СПб. 1863, С.33.

Джемс Станислав Белль. Указ. соч., С.30. (Архив АНИИ).

Н. Дубровин. Черкесы (адыге) С.5.

Источник: a-shibzukho.livejournal.com