Корень как орган растения. Корневые системы

Давайте рассмотрим на примере семени фасоли, как формируется и растет корень.

- После замачивания и разбухания семени семенная кожура лопается.

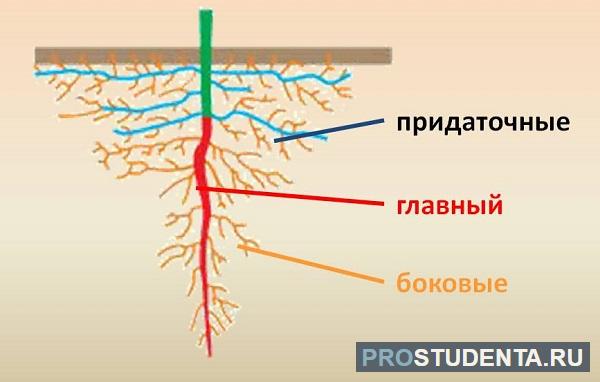

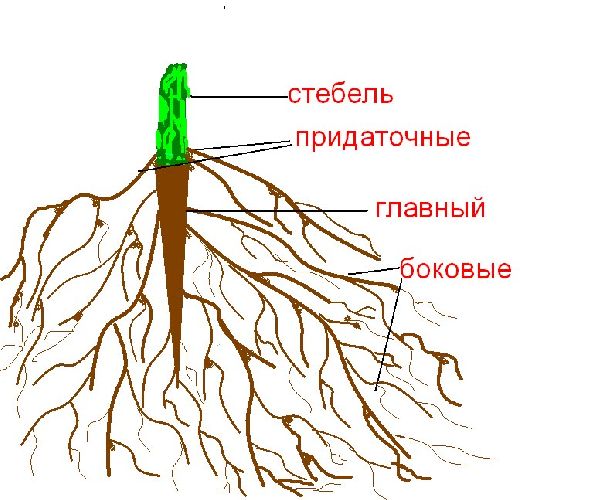

- Появляется корешок, который развивается в главный корень.

- Постепенно на главном корне возникают боковые корешки. Они сначала интенсивно растут у основания главного корня, а затем ближе к кончику главного корня.

- У фасоли и гороха от нижней части побега развиваются придаточные корни. Внимание! Придаточные корни развиваются на стеблях, почках и даже листьях.

- На придаточных корнях также могут отрастать боковые корни, которые способны ветвиться. Таким образом, боковые корни отходят от любых других корней.

- На боковых корнях образуются боковые корни подчиненного порядка.

Как можно усилить рост придаточных корней? Окучивая, подсыпая землю к основаниям побегов, человек повышает урожайность картофеля, томата, баклажанов, кукурузы и других растений.

Виды корней и корневых систем

Корневые системы

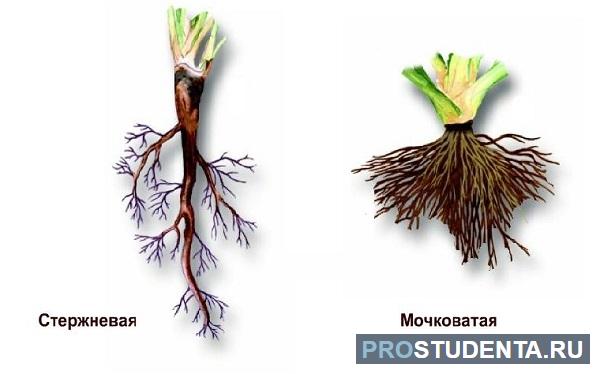

Какие существуют типы корневых систем? Чем отличается стержневая корневая система от мочковатой?

- Стержневая корневая система. Характеризуется ярко выраженным главным корнем. Наблюдается у двудольных растений: моркови, редиса, сельдерея, яблони, дуба и вообще у деревьев.

- Мочковатая корневая система. Формируется из придаточных корней. При ее развитии главный корень быстро отмирает, и придаточные корни отрастают от зародышевого стебелька. В итоге корешки, более или менее одинаковые по длине, толщине и разветвленности, представляют собой пучок. Характерна для однодольных растений, таких как пшеница, кукуруза, банан, ананас, чеснок и пр.

Для всех ли двудольных растений характерна только стержневая корневая система? Отнюдь. Существуют двудольные и с мочковатой корневой системой: первоцвет, лютик.

Как сопоставимы диаметры корневых систем растений с размерами надземных органов? Корневые системы обширнее надземных органов, причем обычно намного. Например, у пшеницы и ржи совокупная длина корней 500-600 метров, а у плодовых деревьев размер системы корней в 2-5 раз больше размера кроны.

Воздействие человека на корневые системы культурных растений. Обработка почвы

ИсточникКорневая система

В корнях образуются сложные органические соединения (сахара, аминокислоты), часть из которых выделяется в почву, способствуя накоплению вокруг корней микроорганизмов, которые вместе с выделяемыми веществами растворяют и переводят труднодоступные для растений в легкоусвояемые питательные вещества.

Однако было бы ошибкой рассматривать функцию корневой системы в отрыве от надземной части.

Например, доставка воды к точкам роста зависит не только от всасывающей силы корней, но и от способности почвы отдавать воду, от проводящей способности растений и транспирации листьев.

Нельзя правильно понимать вопросы снабжения надземной части водой, если упускать из виду хотя бы один из этих факторов. Но в целях успешного запоминания морфологии корневой системы изучать её лучше в отрыве от надземной части.

Корневые системы по происхождению делят на два типа:

- семенные

- вегетативные.

Семенные корневые системы имеют растения, выросшие из семян или привитые на семенные подвои. Они образуются из первичных корешков зародыша семени и отличаются наличием главного корня, который нередко у древесных растений бывает стержневым:

- груша,

- черешня,

- орех грецкий и др.).

Стержневой корень проникает в почву и обеспечивает растение водой в период засушливой погоды. Вегетативные (придаточные, адвентивные) корневые системы бывают у растений, выросших из укоренённых черенков, корневых отпрысков или привитых на отводочные подвои. В этом случае корни возникают из корневых зачатков перицикла стеблей или корней и называются придаточными.

Корни различают по:

- толщине,

- длине,

- разветвлённости

- по характеру размещения в почве.

В последнем случае корни бывают:

- горизонтального,

- наклонного

- вертикального направления.

Корни горизонтального направления

Корни горизонтального направления расположены примерно параллельно поверхности почвы с отклонением от вертикали на 70-90°.

Глубина их залегания зависит от:

- породы,

- подвоя,

- сорта, почвы

- влагообеспеченности.

У вишни, сливы, персика и абрикоса они залегают в почве мельче, чем у яблони, груши, черешни и др., а у земляники, малины, смородины и крыжовника мельче, чем у косточковых пород.

В поверхностных слоях почвы активно протекают микробиологические процессы, что обусловливает накопление нужных для растения питательных веществ.

Корни наклонного направления

Корни наклонного направления растут с отклонением от вертикали на 30-70°. Они проникают в более глубокие почвенные слои, охватывают большие объемы почвы и обеспечивают растения водой и элементами питания.

Корни вертикального направления

Корни вертикального направления могут быть любого происхождения и возраста, расположены в почвогрунте отвесно с отклонением от вертикали до 30°.

Они придают растениям механическую устойчивость и поглощают воду и элементы питания из нижних слоев почвы и подпочвы. Глубина их проникновения:

- у семечковых 6-10 м и более,

- у косточковых – 3-6 м и

- у ягодных культур – 1-2 м.

Корни по толщине, длине и разветвлённости делят на следующие типы:

- Скелетные – самые длинные и толстые (до 10 см в диаметре) корни нулевого и первого порядков ветвления;

- Полускелетные – короче и тоньше первых, обычно это корни второго и третьего порядков ветвления;

- Обрастающие – тонкие (до 1-3 мм) и короткие (от долей миллиметра до нескольких см), чаще четвёртого и последующих порядков ветвления. Их называют ещё мочками, нередко это проводящие, но в массе поглощающие корни. Основная их часть у древесных плодовых растений расположена в слое почвы от 10 до 100 см, у ягодных – до 20-30 см.

Обрастающие корни делят на следующие типы:

- Ростовые (осевые) обеспечивают продвижение корней в новые участки почвы и поглощение воды и растворённых в ней веществ. Они первичного строения, белого цвета, длинные и более толстые, чем всасывающие корни, возникающие на них. Ростовые корни на конце имеют корневой чехлик, прикрывающий точку роста (конус нарастания), за которой следует зона роста, а затем зона поглощения (всасывания), где имеется очень много корневых волосков из клеток эпидермиса. Корневые волоски увеличивают поглощающую поверхность корневой системы плодовых растений в 2-10 раз. Ростовые корни со временем переходят во вторичное строение и становятся проводящими.

- Поглощающие корни (всасывающие) – первичного строения, белого или светло-жёлтого цвета, прозрачные, хрупкие и мелкие (от 0,1 до 4 мм длиной и 0,3 – 3 мм толщиной). Поглощают из почвы воду и минеральные вещества и отличаются высокой физиологической активностью. Они самые многочисленные (от десятков тысяч до миллионов) и недолговечные (живут от нескольких дней до нескольких недель). Отмирают, не переходя во вторичное строение. На них образуется микориза – это почвенные грибы очень полезные для растений.

- Переходные корни являются частью всасывающих или реже ростовых корней, сохранивших первичное строение, но изменивших окраску от светло-серой до буровато-фиолетовой. Первые из них отмирают, а вторые переходят во вторичное строение и становятся проводящими корнями.

Проводящие корни отличаются от прочих окраской (красной, жёлтой, коричневой), имеют вторичное строение. Они проводят воду и растворённые в ней элементы питания.

Бывают разной толщины (от 3 мм до 10 см) и длины (от 1,5 см до 10 м), превращаются в скелетные и полускелетные. Служат вместилищем запасных питательных веществ, придают растениям устойчивое положение в почве и являются местом синтеза многих соединений.

ИсточникСтроение корня растения — зоны корня и их функции

Строение корня растения изучает наука ботаника. Изучение данного материала поможет узнать особенности этой части растений.

Что такое корень

Корень – постоянно растущий и развивающийся орган. Самая главная его функция – это выполнение роста и жизнедеятельности растения. Это и обеспечение питанием, а также дыхательная функция. Длина и форма его постоянно меняется с ростом стебля.

Внутри этого органа находятся все витамины и вещества, которые получены и образованы путем синтеза.

Зоны корня

Подробные таблицы с описанием зон корневой системы можно посмотреть в учебных пособиях по ботанике. Мы расскажем основные моменты.

В структуре корневой системы выделяют важные зоны от верхушки до хвоста. Корневой чехлик служит прикрытием хвостовой части, защищает конец от повреждений. С каждым ростом конца корня можно наблюдать образующиеся сморщивания чехлика и появления новых его клеток.

Ниже чехлика расположена зона деления. Здесь происходит клеточное размножение. Длина этой зоны обычно составляет всего лишь несколько миллиметров. Над ней располагается зона роста, в которой эти клетки вытягиваются в длину.

Далее идет зона всасывания. Ее длина около одного сантиметра. Здесь образуются проростки. Они носят название корневые волоски. Все они отчетливо видны невооруженным взглядом, и вместе образуют белый тонкий пушок на корешке.

Корневые волоски состоят из ядра, оболочки, лейкоцитов и цитоплазмы.

Зона всасывания обеспечивает питание жидкостью и минералами. Корневые волоски проникают между клетками почвы и поглощают питание. Далее питательные вещества продвигаются по внутренним клеткам корня к зоне проведения. Эта зона осуществляет переход необходимых важных элементов питания к клеткам стебля.

Между корнем и стеблем происходит непрерывная взаимосвязь. От стебля в корень попадают все необходимые для его роста органические питательные вещества. Зона проводящей системы находится и в кончике корня. С помощью волокон происходит взаимодействие между элементами корня.

Видоизменения корней

Для выживания в различных условиях у растений могут быть совершенно разные по виду корни. Особенности растения плюща помогают ему забираться на любую возвышенность с помощью корней-прицепок.

Корнеплоды имеются у брюквы, репы, моркови. В основном это двулетние растения. Если человеку надо получить семена, то плод оставляют на будущий год. Но, в основном, корнеплоды едят.

Корневые клубни имеются у лилий, георгинов и других цветов. В них накапливаются все полезные вещества для питания. Они образуются из боковых или придаточных корней.

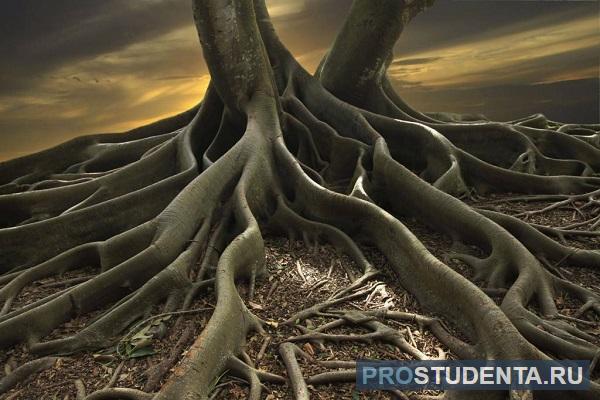

Корни-подпорки имеются у многих тропических деревьев. Они выпирают из-под почвы, создавая столбовидные опоры для растений. Например, растение баньян, некоторые виды фикусов.

Воздушные корни имеют орхидеи и другие тропические цветы. Рост и жизнь растения происходит при том, что свисающие корешки втягивают воду и питание из воздушной сферы.

Корни-присоски бывают у многих ядовитых растений. С их помощью они присасываются к другим растениям, высасывая из них питательные вещества и влагу.

Виды корней

В биологии есть три вида корней:

- Придаточными называются отростки, направленные горизонтально, параллельно почве. Отходят от различных органов растения: на стеблях, листьях, главном корне.

- Главный корень обычно самый большой, уходит вниз в землю, растет вертикально вниз. Он вырастает из зародышевого семени.

- Боковые могут расти и на придаточных корешках, и на главном.

Типы корневых систем

Есть два типа корневой системы: мочковатая и стержневая. Структура стержневого типа состоит из основного главного корня. Он крепкий и хорошо развит.

Мочковатый тип состоит из одинаковых нескольких отростков, которые переплетаются между собой, по форме напоминают гнездо или пучок.

Внутреннее строение корня

Осмотрим микроскопическое строение корневой системы на поперечном срезе с помощью рисунка с подписями. Продольный разрез может показать, как устроен корень внутри.

У корня известно несколько слоев:

- кожура;

- первичная кора;

- ткань, образующая внешний слой;

- проводящие ткани;

- сосуды, по которым перемещаются питательные вещества, минералы и вода;

- ткань, в которой хранятся запасы питательных веществ.

Заключение

Мы разобрались, какие бывают корни по форме и виду, для чего они служат растениям, какую важную роль играют. Изучив анатомическое строение корневой системы, можно узнать ее значение и функцию.

ИсточникКорневые системы

Разнообразие корней.Обычно растения обладают многочисленными и сильно разветвленными корнями. Совокупность всех корней одной особи образует единую в морфологическом и физиологическом отношении корневую систему.

В состав корневых систем входят морфологически различные корни — главный, боковые и придаточные.

Главный корень развивается из зародышевого корешка.

Боковые корни возникают на корнях (главном, боковом, придаточном), которые по отношению к ним обозначаются как материнские. Они формируются на некотором расстоянии от апекса, обычно в зоне поглощения или несколько выше, акропетально, т.е. в направлении от основания корня к его апексу.

Заложение бокового корня начинается с деления клеток перицикла и образования меристематинеского бугорка на поверхности стелы. После ряда делений возникает корешок с собственной апикальной меристемой и чехликом. Растущий зачаток прокладывает себе путь через первичную кору материнского корня и выдвигается наружу.

Боковые корни закладываются в определенном положении к проводящим тканям материнского корня. Чаще всего (но не всегда) они возникают против групп ксилемы и поэтому располагаются правильными продольными рядами вдоль материнского корня.

Эндогенное образование боковых корней (т.е. их заложение во внутренних тканях материнского корня) имеет ясное приспособительное значение. Если бы ветвление происходило в самом апексе материнского корня, то это затрудняло бы его продвижение в почве (сравните с возникновением корневых волосков).

Схема роста бокового корня и его выдвижения из материнского корня:

Акропетальное заложение боковых корешков в перицикле материнского корня сусака (Butomus):

Пц — перицикл; Эн – эндодерма

Не у всех растений корни ветвятся описанным способом. У папоротников боковые корни закладываются в эндодерме материнского корня. У плаунов и некоторых родственных им растений корни ветвятся на верхушке дихотомически (вильчато). При таком ветвлении нельзя говорить о боковых корнях — различают корни первого, второго и последующих порядков.

Дихотомическое ветвление корней представляет собой очень древний, примитивный тип ветвления. Корни плаунов сохранили его, по-видимому, потому, что обитали в рыхлой и насыщенной водой почве и не проникали в нее глубоко. Прочие растения перешли к более совершенному способу ветвления — образованию боковых корней эндогенно, выше зоны растяжения, и это помогло им расселиться на плотных и сухих почвах.

Придаточные корни очень разнообразны, и, пожалуй, их общий признак лишь тот, что эти корни нельзя отнести ни к главным, ни кбоковым. Они могут возникать и на стеблях (стеблеродные придаточные корни), и на листьях, и на корнях (корнеродные придаточные корни). Но в последнем случае они отличаются от боковых корней тем, что не обнаруживают строго акропетального порядка заложения вблизи от апекса материнского корня и могут возникать на старых участках корней.

Разнообразие придаточных корней проявляется в том, что в одних случаях место и время их заложения строго постоянны, в других же случаях они образуются только при повреждениях органов (например, при черенковании) и при дополнительной обработке ростовыми веществами. Между этими крайностями существует много промежуточных случаев.

Ткани, в которых возникают придаточные корни, также разнообразны. Чаще всего это — меристемы или ткани, сохранившие способность к новообразованиям (апикальные меристемы, камбий, сердцевинные лучи, феллоген и пр.).

Классификация по происхождению

Среди всего разнообразия придаточных корней существуют, однако, корни, заслуживающие особого внимания. Это — стеблеродные корни плаунов, хвощей, папоротников и прочих высших споровых. Они закладываются на побеге очень рано, в апикальной меристеме, и на более старых участках побегов закладываться уже не могут.

Так как у высших споровых семя и зародыш с зародышевым корешком отсутствуют, то вся корневая система образована придаточными корнями. Именно такую корневую систему рассматривают как наиболее примитивную. Она получила наименование первично гоморизной(греч. homoios — одинаковый и rhiza — корень).

Возникновение семени с зародышем и главного корня у семенных растений дало им определенное биологическое преимущество, так как облегчило проростку быстрое формирование корневой системы при прорастании семени.

Еще более расширились приспособительные возможности у семенных растений после того, как они получили способность образовывать придаточные корни в различных тканях и разных органах. Роль этих корней очень велика. Возникая на побегах и корнях многократно, они обогащают и омолаживают корневую систему, делают ее более жизнеспособной и устойчивой после повреждений, сильно облегчают вегетативное размножение.

Дихотомическое ветвление в корневой системе плауна булавовидного (Lycopodium clavatum):

1 — часть корневой системы; 2 — первое изотомное (равновильчатое) ветвление; 3 — анизотомное (неравновильчатое) ветвление; 4 — изотомное ветвление самых тонких корешков; Я — побег; ПТ — проводящие ткани; Ч — чехлик

Возникновение придаточных корней на корнях лядвенца (Lotus corniculatus):

1 — поперечный разрез трехлетнего корня; 2 — пучки корней 2-го порядка у рубцов придаточных временных корней; 3 — образование придаточных корней на основании двухлетнего корня; БК — боковой корень; ПК — придаточный корень

Корневая система, составленная главным и придаточными корнями (с их боковыми ответвлениями), получила название аллоризной(греч. alios — другой).

У многих покрытосеменных главный корень у проростка отмирает очень скоро или вообще не развивается, и тогда вся корневая система (вторичногоморизная) составлена только системами придаточных корней. Кроме однодольных, такими системами обладают многие двудольные, особенно размножающиеся вегетативно (земляника, картофель, мать-и-мачеха и т.д.).

Классификация по морфологии

Морфологические типы корневых систем установлены и по другим признакам. В стержневойкорневой системе главный корень сильно развит и хорошо заметен среди остальных корней. В стержневой системе могут возникать дополнительные стеблеродные придаточные корни, а также придаточные корни на корнях. Часто такие корни недолговечны, эфемерны.

В мочковатойкорневой системе главный корень незаметен или его нет, а корневая система составлена многочисленными придаточными корнями. Типичную мочковатую систему имеют злаки. Если стеблеродные придаточные корни образуются на укороченном вертикальном корневище, то возникает кистевидная корневая система. Придаточные корни, возникшие на длинном горизонтальном корневище, составляют бахромчатую корневую систему. Иногда (у некоторых клеверов, лапчаток) придаточные корни, возникшие на горизонтальном побеге, сильно утолщаются, ветвятся и образуют вторичностержневую корневую систему.

Корневые системы:

1 — первичногоморизная, поверхностная; 2 — аллоризная, стержневая, глубинная; 3 — аллоизная, стержневая, поверхностная; 4 — аллоризная, бахромчатая; 5 — вторичногоморизная, мочковатая, универсальная. Главный корень зачернен.

Вторичностержневые корневые системы:

М- материнская особь; Д — дочерние особи

Корневые системы классифицируют также по признаку распределения массы корней по горизонтам почвы. Формирование поверхностных, глубинных и универсальных корневых систем отражает приспособление растений к условиям почвенного водоснабжения.

Однако все перечисленные морфологические особенности дают самое первоначальное представление о разнообразии корневых систем. В любой корневой системе непрерывно происходят изменения, уравновешивающие ее с системой побегов в соответствии с возрастом растения, отношениями с корнями окружающих растений, сменой сезонов года и т.д. Без знания этих процессов нельзя понять, как живут и взаимодействуют растения леса, луга, болота.

Дифференциация корней в корневых системах.Как описано выше, участки корня, находящиеся на разном удалении от его апекса, выполняют разные функции. Однако дифференциация этим не ограничивается. В одной и той же корневой системе существуют корни, выполняющие разные функции, и эта дифференциация настолько глубока, что выражена морфологически.

У большинства растений отчетливо различаются ростовыеи сосущиеокончания. Ростовые окончания обычно более мощные по сравнению с сосущими, быстро удлиняются и продвигаются в глубь почвы. Зона растяжения в них хорошо выражена, и апикальные меристемы энергично работают. Сосущие окончания, возникающие в большом числе на ростовых корнях, удлиняются медленно, и их апикальные меристемы почти перестают работать. Сосущие окончания как бы останавливаются в почве и интенсивно ее «обсасывают».

Сосущие корешки обычно недолговечны. Ростовые корни могут превращаться в длительно существующие, или же они через несколько лет отмирают вместе с сосущими ответвлениями.

У плодовых и других деревьев различают толстые скелетныеи полускелетные корни, на которых возникают недолговечные обрастающие корневые мочки. В состав корневых мочек, непрерывно заменяющих друг друга, входят ростовые и сосущие окончания.

Корневая мочка:

РО — ростовое окончание; СО — сосущее окончание

Корни, проникшие в глубину, имеют иные функции и, следовательно, иное строение, чем корни в поверхностных слоях почвы. Глубинные корни, достигшие грунтовых вод, обеспечивают растение влагой, если ее недостает в верхних горизонтах почвы. Поверхностные корни, растущие в перегнойном горизонте почвы, снабжают растение минеральными солями.

Дифференциация корней проявляется в том, что в одних корнях камбий наращивает большое количество вторичных тканей, тогда как другие корни остаются тонкими, даже бескамбиальными.

У однодольных во всех корнях камбий отсутствует вообще, а различия корней, часто очень резкие, определяются при их заложении на материнском органе. Самые тонкие корни могут иметь поперечник менее 0,1 мм, и тогда их строение упрощено: ксилема на поперечном разрезе состоит из 2 — 4 элементов, и даже описаны корни, в которых совершенно редуцирована флоэма.

Очень часто в корневых системах дифференцируются корни особого назначения (запасающие, втягивающие, микоризные и т.д.).

Корень

Корень – один из вегетативных органов растения. Его основная функция – поглощение почвенной воды с растворёнными в ней минеральными веществами.

Функции корня

Кроме питательной функции, корень выполняет и другие:

- закрепление растения в почве;

- сохранение питательных веществ;

- вегетативное размножение;

- синтез некоторых веществ;

- взаимодействие с другими корнями, бактериями, грибами.

У многих растений видоизменённые корни выполняют дополнительные функции. Например, дыхательные корни болотных растений поднимаются над водой, чтобы проводить воздух в глубоко погружённые части растения.

Зоны корня

Строение корня по всей его длине не одинаково. Корень имеет участки с различным строением и выполняющие разные функции. Эти участки называются зонами:

Зона деления сложена мелкими клетками верхушечной меристемы, которые не растут, а только размножаются. Снаружи зона деления прикрыта клетками корневого чехлика.

которые читают вместе с этой

В зоне роста клетки перестают делиться и сильно вытягиваются. Они также наполняются водой и образуют крупные вакуоли.

Зона поглощения характеризуется наличием большого количества корневых волосков (являются клеточными выростами). Здесь происходит поглощение воды.

Корневые волоски плотно сцепляются с почвой, поэтому клетки зоны поглощения не передвигаются. Но, за счёт непрерывного включения в зону новых клеток со стороны зоны растяжения, вся зона поглощения постоянно перемещается вглубь почвы.

В зоне проведения сосредотачиваются более взрослые клетки, теряющие корневые волоски.

Таблица корней

Особенности клеток

Функция

Мелкие, многогранные, с густой цитоплазмой

Увеличение числа клеток

Вытянутые вдоль оси корня, с крупными вакуолями

Рост корня вглубь почвы

С корневыми волосками

Формируется плотная покровная ткань

Транспорт воды в надземные органы и обратно

Такое строение свойственно молодым корням.

Типы корней

Существует три типа корней:

- главный;

- боковые;

- придаточные.

Главный корень всегда один, это корень, вырастающий из семенного зародыша. Боковые корни ответвляются от главного. Придаточные обычно образуются на стебле.

Рис. 2. Типы корней.

Корневые системы

Корневой системой называется вся масса корней растения. Она бывает:

- стержневой;

- мочковатой.

В стержневой корневой системе главный корень явно выделяется своими размерами.

В мочковатой системе главный корень внешне ничем не отличается от всех остальных.

Суммарная длина корней одного тепличного куста ржи оказалась равной 623 км., а суточный прирост всех корней составлял 5 км.

Постоянные ткани взрослого корня

Со временем, у корня формируются постоянные ткани.

Центр корня называется стелой, и образован камбием (образовательной тканью) и проводящими тканями (ксилемой и флоэмой). Ксилема формирует древесину, а флоэма луб.

Рис. 3. Поперечный срез корня.

Для прочности в стеле образуются тяжи механических тканей.

Вокруг стелы откладывается кора. В ней, кроме покровной ткани, также присутствует всасывающая и паренхима (основная).

Что мы узнали?

Изучая по биологии (6 класс) функции, строение и зоны корней, следует отметить самое важное. Корень впитывает воду и закрепляет в почве растение. В молодых корнях на продольном срезе выделяют 4 зоны. Корни по происхождению бывают трёх типов. Во взрослых корнях присутствуют все основные типы тканей.

Источник